颠覆性技术对人类的生活和生产方式产生了深远的影响,而这些影响也将最终投影到城市空间中。新技术发展与人类生活和生产方式的改变,共同推动着传统城市空间的转型,驱动着未来城市结构和功能空间的变化,“新兴技术-居民个体-城市空间”三者之间形成了相互影响、彼此促进的耦合关系。

在无人驾驶、数字化出行、智慧物流等技术驱动下,在个体需求个性化、定制化的变革趋势下,未来城市的交通场景将呈现怎样的面貌?

结合既有案例构想,我们认为随着未来城市交通演进,城市功能将呈现出模块化、混合化的趋势。在信息通讯技术的渗透加持下,个体出行将成为个性化服务场景的延伸。在交通体系方面,各类新技术手段的应用将使城市交通网络变得更加功能复合及模块化;在交通载体方面,新型交通空间将进一步回应乘客丰富的使用场景需求,提供多样的高效移动方案;在交通运营管理方面,众多人本出发的新概念交通辅助设施涌现,以提升各类交通场景的便利性与安全性水平。下面将结合部分概念设计或已建成案例,从未来城市交通体系、交通载体、交通运营三个方面展示未来城市可能的交通场景。

未来城市交通体系——复合·模块

(1)丰田编织城市Toyota Woven City

BIG建筑事务所与丰田汽车集团共同推出的编织城市(Woven City)为世界首个致力于全面提高交通的城市孵化器,其希望为测试和推进机动性、自治性、连通性、氢动力设施和产业合作提供生活实验空间,在科技、历史和自然共荣的未来,在人和社群之间建立更加紧密的连结。这座“城市”已于2021年破土动工,并进行分阶段开发。

“编织城市”落址于静冈县,占地约70.8公顷,它将以连通的、清洁的新型共享出行方式,在交通、出行、人与自然之间制造新的平衡,利用太阳能、地热能和氢燃料电池技术努力构建碳中和社会。包含灵活的街道网络,适用于各种交通速度,以实现更安全并且更方便行人的交通连接。其道路系统被划分为三部分,主干道专为速度更快的无人驾驶车辆通行,丰田e-Palette无人驾驶汽车将用于共享交通、货运、移动零售、移动餐饮、移动医疗、移动酒店和移动办公等用途。另一类道路是休闲长廊,将承载自行车、小型摩托车、电动滑板车等小型移动工具。这条共享街道使居民能够以较慢的速度,在布满自然景观的宽阔空间中漫步。第三类道路为线性公园,是专为行人、植物和动物设计的道路。三种街道纵横交错、编织出3×3单元的城市街区,每个街区都围圈出各自的庭院,且只能通过休闲长廊或线性公园进入的庭院。通过扩展和收缩,编织网格的城市肌理能够适应各种空间尺度、功能和室外区域。例如,一片庭院可以扩展成为一个大广场,甚至可以膨胀成一座中心公园,容纳可供整座城市使用的公共设施。

Toyota Woven City设想

(http://www.archina.com/index.php?g=works&m=index&a=show&id=4309)

(2)奥迪小城智能城市

奥迪和美国东部沿海城市萨默维尔(Somerville)合作启动智能城市项目,为解决当地停车和堵车问题,开发自动停车技术。项目着重于智能汽车自动停车,减少停车所占的面积,为停车场节省高达60%的空间。在这种停车场里,每个车位的面积能够缩减至两平方米左右,车道也变得更窄,而且无需安装楼梯和电梯,汽车还能被一辆接一辆首尾相连停放。

该项目不但能从本质上降低费用,更重要的是可以把节省出来的空间用来建设住宅楼、商店或者休闲设施,以及一切可以提高居民生活质量的事物。居民可以在清晨和夜里使用停车场,企业用户可以在上班时间使用;停车场也可以被建在不那么繁华的地区。用户在中央区下车后,汽车会按照设计的路线,自行前往位于非繁华区域的停车场。

奥迪智能城市项目构想

(https://mp.weixin.qq.com/s/j3x3v8JKQE5orAM-b1DwgQ)

未来城市交通载体——共享·自动

(1)Space on Wheels车轮上的活动空间

来自宜家Space10实验室的无人驾驶汽车方案——“Space on Wheels”包含7种不同的场景,咖啡馆、都市农场、移动医院、自驾游旅馆、即时办公室、AR游戏房和快闪商店,可以帮助乘客利用路程上的时间,并丰富乘客的搭乘体验。无人驾驶车辆成为空间的延伸,单一维度的交通空间拓展为零售、医疗、办公多功能智能移动空间。

以即时办公室场景为例,在结束一天工作还有部分工作待完成,但又不希望推迟到家时间的情况下,乘客便可以通过app召唤专门办公功能的office on wheels(即时办公室)。如此,乘客便可以心无旁骛地完成手头的工作,同时还能顺利到家。这种在空间移动过程中,让乘客可以专注驾驶以外的设计理念,更可满足现代人的需求。

车轮上的咖啡厅

手机预约系统

(https://hmitalk.com/2018/10/ikea為懶人研發未來流動空間-spaces-on-wheels!只要動動手指,/)

(2)Vegas Loop地下公共交通系统

马斯克的Boring公司在拉斯维加斯会议中心地下运营了一个小版本的“隧道中的特斯拉”系统,该系统已于2021年初开放,涉及两条1.2公里的隧道,使用人类控制的特斯拉Model X和Model Y来运送乘客。乘客将可以乘坐特斯拉来往于拉斯维加斯大道上的酒店、赌场、球场、会议中心、机场等地。每小时将有多达57000名乘客能够通过该隧道系统。Boring公司支付建设主要隧道的费用,但酒店赌场或其他想要建站的企业也需要支付一定建设费用。马斯克认为,隧道是交通的未来,因为隧道可以避开地面既有的基础设施、免除天气影响,同时依靠特斯拉的互联技术来确保安全和效率。

Vegas Loop隧道车站

Vegas Loop隧道

(https://www.cnbeta.com/articles/tech/1287241.htm)

未来城市交通运营——动态·智能

(1)Afterglow 标识系统

SWARCO与颜料领域专家合作开发的Afterglow系统可在白天吸收存储紫外线,并在黑暗中释放光芒。该系统满足用于标记逃生路线或逃生门的近地光学安全制导系统的要求。其持续时间和强度取决于特殊颜料的数量和标记的层厚,可以达到8到10小时。还可标记在未照明的自行车道和人行道上或公园中,在黑暗中提供更好的方向,从而为骑自行车者和行人提供高水平安全感。

Afterglow系统应用场景示意

(https://www.swarco.com/solutions/road-marking-systems/afterglow-systems)

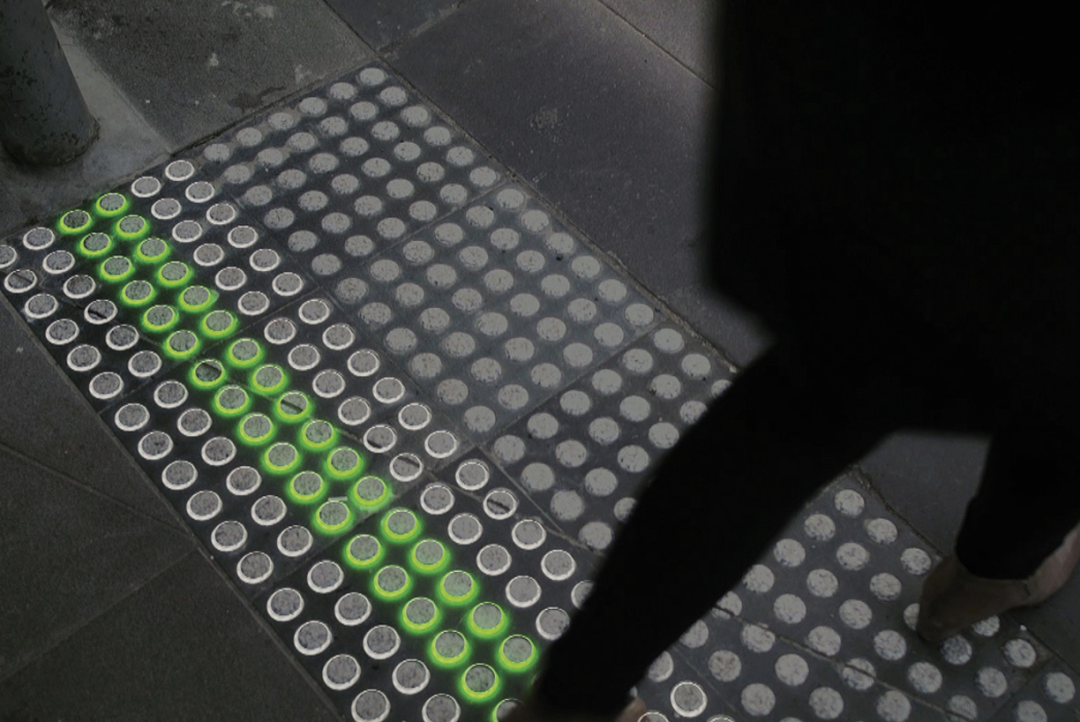

(2)智能地面红绿灯

Büro North设计了一套适应未来行人需求的智能触觉地面交通灯系统,便于提醒正在使用智能手机的“低头族”何时安全穿行马路。它的设计适用于任何现有的交通灯系统路段,将LED 照明系统集成于可触知的铺路平板中。它形似盲人道铺路砖,提醒方式与常规交通灯一致:红灯停,绿灯行。

各类交通标识系统呈现智能化趋势,交通管理将实现全域感知、实时监测、及时预警、智能管理。

智能地面红绿灯

(http://www.visionunion.com/article.jsp?code=201611020017)

【专家观点】

龙瀛

清华大学建筑学院长聘副教授

——未来城市空间 WeSpace2.0

新技术的发展与人们生产生活方式的改变,共同推动传统城市空间的转型,驱动着未来城市结构和功能空间的变化,影响着城市居住、办公、交通和休闲空间乃至各种基础设施和服务设施。面向时代背景新变化和国家政策新导向,《WeSpace 2.0·未来城市空间2.0》关注更加智能化、算法化、数字化的个体变革新现象与未来城市空间的新特征,从区域、城市两大城市空间尺度出发,注重居住、办公、交通、休闲四大城市功能空间场景和公共服务、市政基础两大城市设施。从技术驱动新未来、个体变革新现象、结构功能重组新趋势、运营管理新思路和双碳目标新机遇等方面总结城市空间的新现象、新变革和新特征。并对未来城市空间创造主体的相关实践案例进行总结梳理,以案例库的形式,为未来城市空间提供可能的发展场景与趋势借鉴。

陈飞

华为云EI城市智能体产品总监

——华为云EI智能体赋能未来城市建设

“城市智能体”是围绕城市主体(市民、企业、管理者)的业务需求与城市场景,通过云计算、大数据、AI等信息化技术赋能城市场景,构建一体化统筹规划、跨域协同的物理世界与数字世界的融合体。智能体参考架构包括智能交互、智能联接、智能中枢和智慧应用四层,通过联接、云、AI、计算与行业应用深度融合,实现“能感知”“会思考”“可执行”“能进化”,已成为行业智能升级的参考架构。此外,智能体已进入核心生产系统,加速产业智能升级。在交通、机场、公交、地铁、高速、供暖、水、政务等场景下都有丰富的应用成果。

【展览整体介绍】

回顾历次工业革命,可以发现颠覆性技术对人类的生活和生产方式产生了深远的影响,而这些影响也将最终投影到城市空间中。聚焦当下,新技术发展与人类生活和生产方式的改变,共同推动着传统城市空间的转型,驱动着未来城市结构和功能空间的变化,“新兴技术-居民个体-城市空间”三者之间形成了相互影响、彼此促进的耦合关系。展望未来,在我国数字中国、碳中和等发展愿景下,技术发展与城市空间的结合将进一步为未来城市的可持续和健康发展提供更多可能。

在此背景下,2022北京国际设计周城市设计系列展览旨在展现并探讨新兴技术与未来城市空间的发展演进关系,具体包含“科技赋能未来城市空间”、“未来城市个体变革”、“未来城市居住场景”、“未来城市工作场景”、“未来城市交通场景”、“未来城市游憩场景”、“未来城市公共服务场景”、“未来城市智慧创造”八大主题。其中,主题一为本次展览的整体介绍;主题二重点阐释技术赋能下个体生活方式的变化;未来城市五大功能空间场景主题从空间本体演化视角展示国际国内近40个代表性具体案例;智慧创造主题则从创造实践视角展现百余个国际国内前沿案例。

相关代表性案例

本次展览邀请清华大学建筑学院研究员、长聘副教授、博导龙瀛担任策展人。龙瀛以城市空间作为实验室,研究方向是城市科学(城乡规划技术科学),研究兴趣是城市空间测度、机理认知与效能提升。他是北京城市实验室(Beijing City Lab)创建人与执行主任。北京城市实验室致力于采用跨学科的方法来量化城市系统,为城市规划和治理提出新的技术方法和见解,并形成城市可持续发展所需的城市科学。(详情可访问北京城市实验室官网: https://www.beijingcitylab.com)

此前, 北京城市实验室和腾讯研究院发布了《WeSpace 2.0·未来城市空间2.0》研究报告。关注更加智能化、算法化、数字化的个体变革新现象与未来城市空间的新特征,为本次展览提供了大量的案例素材支持。

供稿人:吴其正,梁佳宁

北京国际设计周城市设计

北京国际设计周自2009年创办以来,10多年来持续关注城市更新的主题,例如在北京大栅栏、白塔寺、什刹海、青龙胡同等区域,设计周充分发挥搭平台、聚力量的作用,吸引艺术家、设计师、非物质文化遗产传承人、居民等参与街区的更新改造,形成了诸多专门针对区域典型问题的优秀设计作品,在多年实践的推动下,北京国际设计周对于解决城市问题、提升城市品质、改善城市生活等方面发挥了积极作用。

2019年起,北京国际设计周设立了城市更新研究中心,设置了城市设计板块,连续两年举办城市设计方面的赛事、城市更新主题展览与高峰论坛,聚焦城市更新这一主题,广泛收集国内外的优秀案例,力图较为全面地回顾不同地域、规模、类型、主体的城市更新项目的成功经验,展现城市发展进程中的成就与困境、思索与实践、现状与未来,并且出版了北京国际设计周第一本城市更新学术出版物《新生于旧——城市有机更新与品牌运营》,将北京国际设计周多年来在城市更新领域的探索与实践进行总结与沉淀,为中国城市更新这一议题的讨论贡献多元的声音。

转载授权、合作、投稿事宜请联系 info@bjdw.org

未经授权严禁任何形式的媒体转载、摘编、剪辑、魔改,并且严禁转载至微信以外的平台!

更多内容,请点击微信下方菜单即可查询。

请搜索微信号“Beijingcitylab”关注。

Email:BeijingCityLab@gmail.com

Emaillist: BCL@freelist.org

新浪微博:北京城市实验室BCL

微信号:beijingcitylab

网址: http://www.beijingcitylab.com

责任编辑:张业成、孟庆祥

原文始发于微信公众号(北京城市实验室BCL):共享·人本·复合的未来城市交通场景丨2022北京国际设计周城市设计展览⑤

规划问道

规划问道