理水历来是古人营村兴业的重要理念和举措。陕西关中黄土台塬半干旱区传统村落的理水系统蕴含丰富的地方知识,彰显出古人因地制宜的营村智慧、趋利避害的生存之道以及天人合一的思想追求。

作为自然智慧和社会语义的集成,传统村落理水涉及地形地貌、水系、生态、技术、人文等诸多方面,是建成环境与自然环境间的纽带。在国内尚缺少将地方知识用于城乡生态治理和空间治理的当下,通过系统梳理其所蕴含的传统智慧,可在乡村建设过程中,为传承理水智慧、重建人水和谐关系、保护传承传统村落、探索乡土绿色人居营建,提供理论和技术借鉴。

1

传统村落的理水智慧

1.1 “理水”的内涵

关中地区传统村落的“理水”具有三方面内涵:首先,理水是实现朴素生态文明,构建绿色安全人居的技术手段。通过理水有效管理自然水源并集蓄有限降水,补充自然水源,消弭水患,缓解可能出现的用水紧张,实现对水资源的可持续利用。其次,理水是构建并传承社会文化价值体系的文化手段。古人通过理水寄托美好寓意,践行民间信仰,以求“旺地气,兴子嗣,广财源”。最后,理水是构建和谐宜居建成环境的空间手段。通过理水,不仅构建出趋利避害的人居环境,也营造出汇集人气、凝聚乡里、提振格局的人文场域。总而言之,传统农耕社会中的理水,其内涵不仅是获取生态安全和生产生活安全的技术,也是建构并传承乡土社会文化肌理的重要文化纽带和空间手段。

1.2 “理水”的思想和实践

传统村落理水遵循天人合一的理念,构建人水和谐。作为天人合一的集中体现,人水和谐是人文系统与水系统良性互动和协同演进的状态。关中地区的传统村落结合气候和地形特点,组织建筑组群、排布街巷、挖修涝池,从而“因地制宜”地顺势导引、通利、改善雨水径流方式,促进村域内的自然水循环。民居屋檐及庭院聚雨、街巷引流、涝池集水排涝的理水智慧,很好地诠释了“地蓄人治”的理水策略。这种以场地微循环为核心的理水方式,既不任水漫流,又不完全约束水,体现了古人的生态智慧和中庸思想。传统理水理念也深刻体现了古人的文化心理和精神信仰,如通过庭院理水,追求“四水归明堂,财水不外流”;通过在村中特定区域兴修小型水利设施,培补地气,改善风水。

2

理水智慧的结晶:涝池

涝池曾是关中乡村地区常见的人工池塘,一般在村镇地势低洼处挖筑,兼具集蓄雨水、排水除涝、农业生产和生活用水等功能。20世纪80年代以来,关中地区农村快速建设发展,传统人居营建体系基本未能得到传承,绝大部分村镇的涝池遭到废弃或填埋,且随着庭院和街巷的过度硬化,排水排涝问题日益凸显。

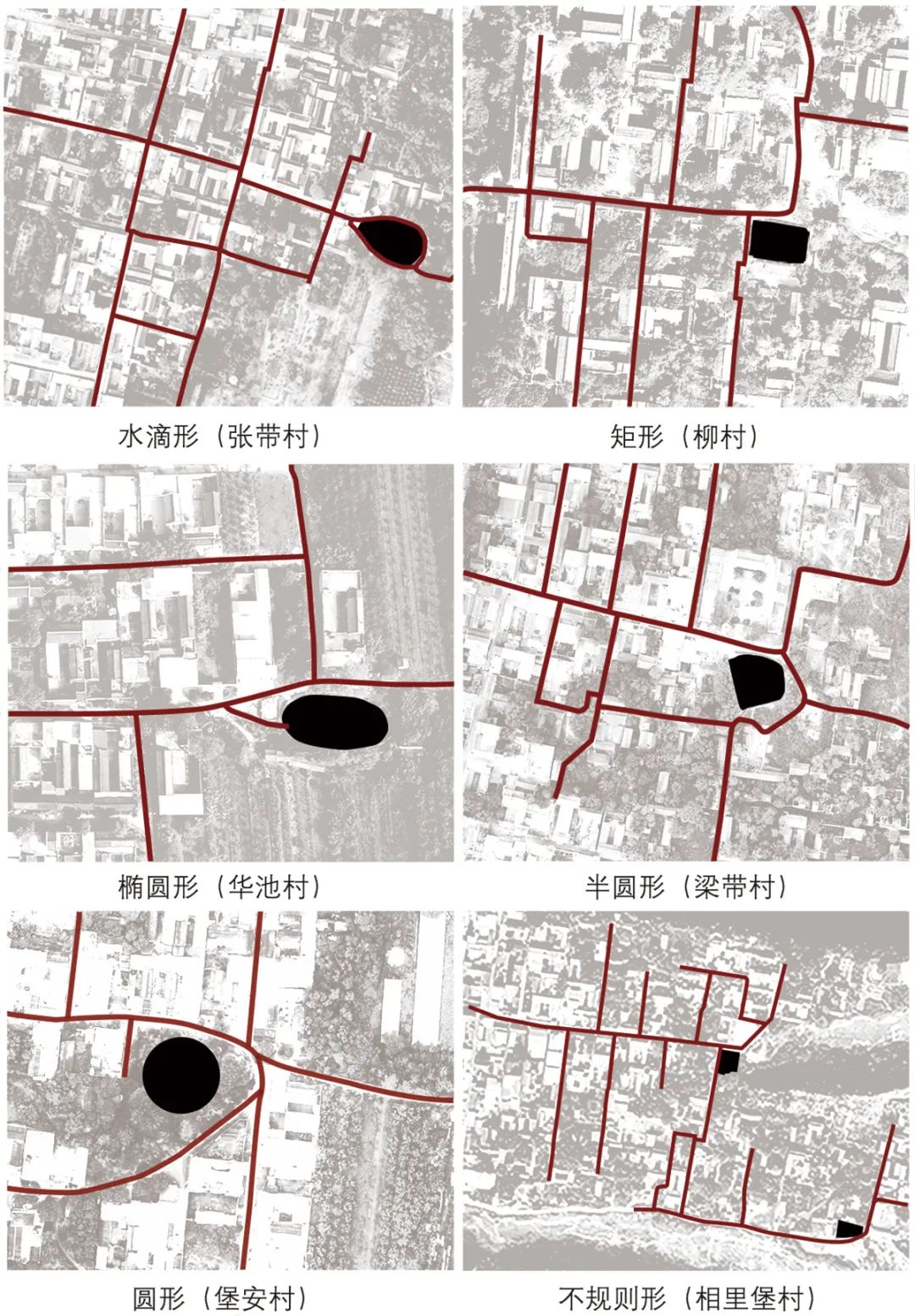

韩城市域内的大量传统村落,是研究西北半干旱区聚落传统理水体系的重要样板。就实地考察的韩城市16个传统村落的涝池情况来看(图1),涝池形状多样(图2),11个村落历史上有两个及以上涝池,10个至今仍保留一个涝池,2个保留两个及以上涝池,4个已无涝池留存。

▲ 图2 | 涝池的常见形状分类

3

涝池理水智慧与绿色宜居人居营建

3.1 绿色建造智慧

其次,传统涝池防漏层“渗而不漏”的修造技术,是古人辨证系统思维的生动体现。关于人工池塘的防漏技术,《农政全书》如是记载:“为池塘而复易竭者,筑土椎泥以实之……筑土者,杵筑其底,椎泥者,以椎椎底,作孔,胶泥实之,皆令无漏也”,传统施工方法与之类似。这种防漏层的修建技术,经济且施工方便,建成的防漏层既能防漏,也能适当渗水,使涝池里的水接地气,避免变成死水。

3.2 生态理水智慧

涝池理水具备两方面的生态智慧,即绿色人居环境的营造和水资源的管理利用。首先,通过对雨水资源合理利用的同时减灾纾患,构建趋利避害的绿色人居环境。正常降雨时,涝池主要发挥收集雨水的功能,而在暴雨多发的夏秋时节,则又能发挥排涝泄洪的功能,很好地兼顾了集蓄雨水和排涝减灾功能。张带村的涝池是这一智慧的典型代表(图3)。该村东西主街尽头的低洼处修筑主次两个涝池,如遇强降水,随着主池水位上涨,涝水会经涵洞流注漫溢至次池(今废弃),次池则在分解大涝、排涝的同时,涵蓄主池排入的涝水,避免其直接溢出后冲蚀正对的沟头。

最后,涝池也是小型的净水设施。排入池中的生活污水,通过自然沉淀、水生物吸附和日光催化降解,水中的杂质和污染物沉淀降解,水体得到净化,一定程度上避免了生活污水直接排入农田污染土壤。

3.3 人文化育智慧

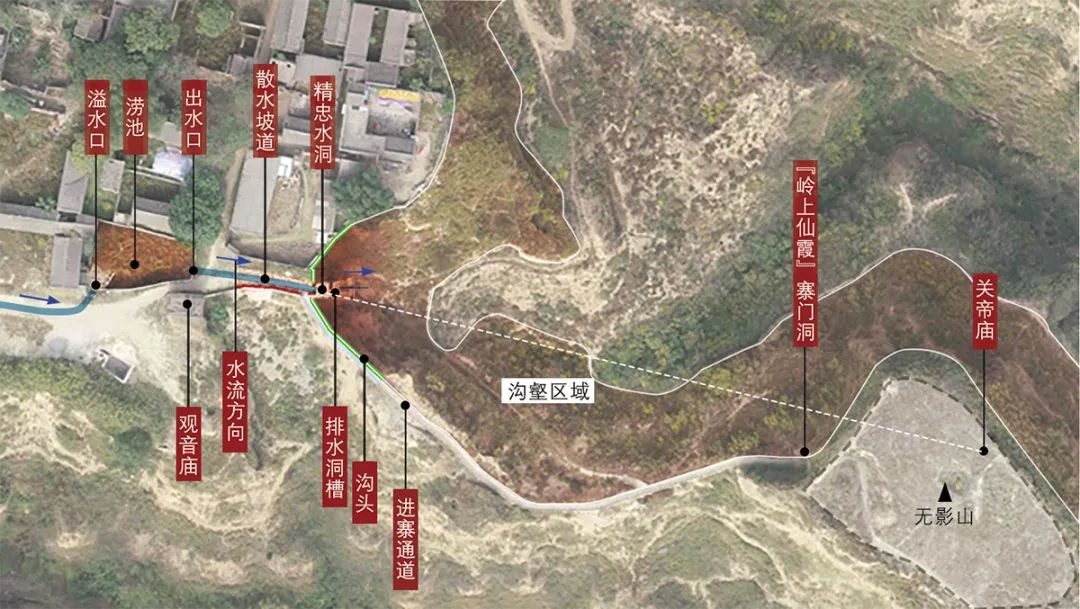

涝池关联的人文化育智慧主要体现在其周边附属建筑的营造上。典型代表如相里堡村的两处涝池:张家巷尽端的矩形涝池,在临主街护墙的边角上建有一座惜字炉,为村人过去焚烧废弃字纸的场所,警示村民要敬重文化。而王柳巷的理水设施则更体现出在乡村理水理念中,人文营造同技术的融合,在理水的同时造就了“精忠水洞”这一方胜迹(图4)。

▲ 图6 | 西原村涝池关联的人文景观塑造

4

涝池理水智慧的现代意义

涝池在关中地区虽已衰微,但其理水智慧对现代城镇建设仍尤为重要。首先,在城乡基础设施建设上,虽然日益复杂并完善的人工系统正逐步替代自然系统,但前者看似高效却极其脆弱,缺乏有效应对灾害的系统韧性。其次,将传统智慧和历史文化融入现代绿色技术,将是营建绿色宜居、有特色和有活力的建成环境、延续乡土历史文脉、实现永续发展的必由之路。

涝池在关中地区的乡村更新和振兴过程中,对于生态保护、文化传承和社区营造,仍具有诸多现实意义。一方面,当前农村水环境治理应借鉴涝池理水智慧,将生态环境治理同生产生活空间治理紧密结合起来。在村落风貌同质化的当下,涝池对于创造性营建能够彰显地域特色、传承村落文脉和格局、凝融邻里的当代文化空间仍极具借鉴价值。另一方面,涝池仍可发挥不容忽视的蓄水排涝、避险减灾的功能,尤其在全球气候变化造成近年来极端气候多发的当下,传统“柔性”理水智慧的重要性日益凸显。因此,在关中地区的乡村更新和振兴过程中,应重视、借鉴并传承涝池的系统智慧。

原文介绍

《半干旱区传统村落基于理水的绿色人居营建——以关中地区涝池为例》一文已在知网首发。

欧亚鹏,西安建筑科技大学中国城乡建设与文化传承研究院,助理教授。

【基金项目】国家重点研发计划课题(2019YFD1100902);西安建筑科技大学2021年度新型城镇化专项研究基金项目(2021SCZH10);陕西省重点研发计划-重点产业创新链(群)项目(2020ZDLNY06-02)。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】半干旱区传统村落基于理水的绿色人居营建——以关中地区涝池为例

规划问道

规划问道