在城乡融合与乡村振兴战略背景下,城乡等值化融合发展的理念日益受到重视。随着城市要素的不断流入,乡村资源被不断激活,传统单村发展模式难以解决乡村资源有限、承载力不足、产业低水平同质化、设施建设重复低效的困境。资源条件好的乡村地区率先开展了“美丽乡村群”、“多村联动”、“区域化联村”、“新乡村示范带”等实践,推动一定地域范围内具有地理临近、资源关联、经济联系等特征的多个乡村,通过约定共同发展目标、共享区域资源和发展机遇、共建共享设施与组织,形成的层次清晰、分工明确的地域综合体。

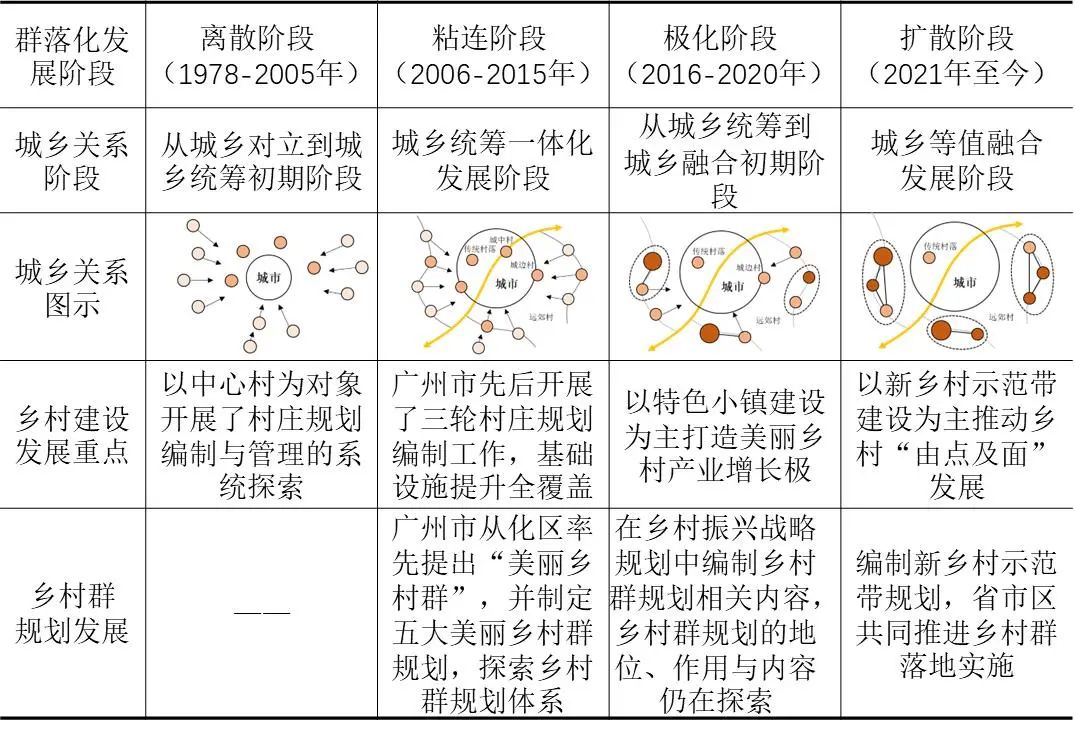

改革开放以来,我国城乡经历了分离、统筹、融合三个阶段,城乡关系正从偏利共生转变为对称性互惠共生,乡村发展受到重视,逐渐实现城乡要素的自由流动与等值融合。随着城乡关系与乡村发展政策的演变,乡村群的发展也经历了离散—粘连—极化—扩散四个阶段,乡村群落化发展的趋势逐步显现。

1.共生理论概述

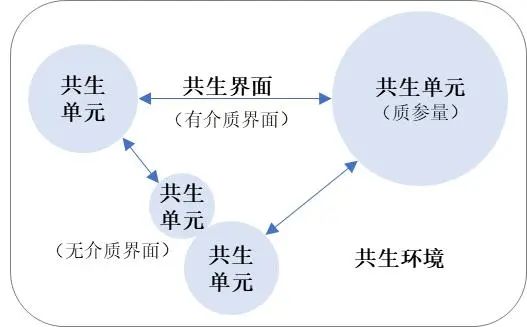

“共生”是由德国生物学家德贝里提出的一个生物学概念,指不同种属的生物生活在一起,产生共同生存、协同进化或相互抑制的联系。共生三要素包括了共生单元、共生模式和共生环境(图1),三要素之间相互影响和作用,共同反映共生体动态变化的方向和规律。

图1 共生系统结构示意图

共生单元是构成共生关系的基本要素和形成共生体的基本物质条件,也是基本能量生产和交换单位。共生单元内在性质由质参量反映,不同共生单元相同质参量之间的共生度越大,则单元间的联系程度越高。

共生环境是共生单元以外的所有要素的总和,是共生形成的基础条件。共生环境包含共生界面,是共生单元进行物质、信息和能量传导的媒介、通道或载体。

2.共生困境分析

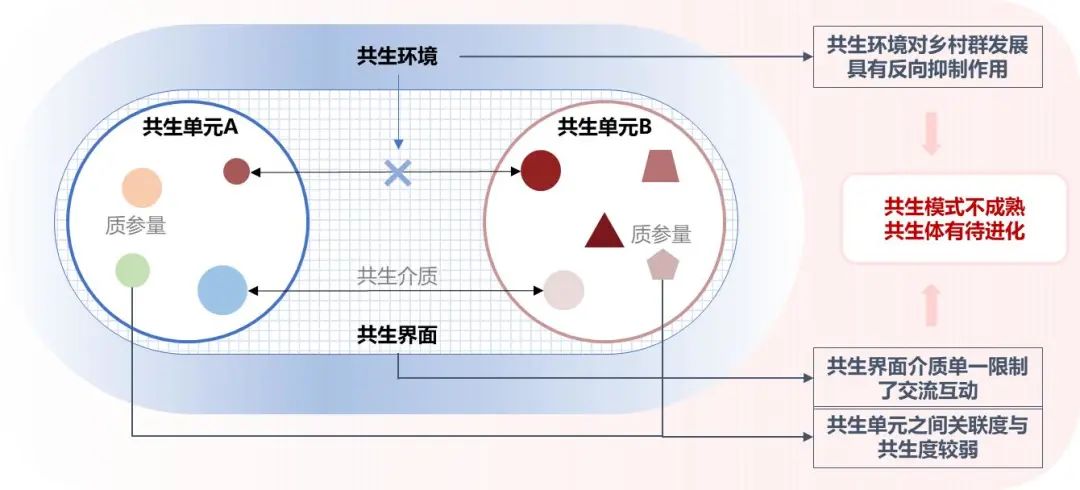

从乡村群的生命周期来看,目前广州市乡村群整体发育程度低,共生模式不成熟,是乡村群外部共生环境以及内部共生单元、界面等共同作用和影响的结果(图2)。

图2 乡村群共生系统困境分析图

(1)共生单元质参量之间关联度与共生度较低

广州乡村群整体发育程度低,处于低水平、松散的“单村独建”发展状态。

第一,共生资源分离,跨村共享难。乡村资源的分类不清晰、产权不明晰、价值评估体系不完善,且乡村资源分散,没有采取相应措施实现集中利用,导致乡村群资源难以整合发展。

第二,产业关联度低,融合发展难。特色小镇新型主导产业与传统产业融合不充分,核心村难以带动非核心村发展。

第三,空间无序混杂,功能难协调。在乡村传统空间格局及有限用地条件的约束下,大量低效乡村产业“见缝插针”地分布在居住空间中,导致整体空间功能无序混杂。

(2)共生界面介质单一限制单元间的交流互动

乡村群的共生介质包括了“硬介质”——设施以及“软介质”——组织,广州市乡村群共生界面介质缺乏,导致乡村群难以实现共生发展。

第一,设施配置不合理,难以满足发展需求。首先,传统在单村范围内进行设施布局,出现覆盖不足、主体单一、内容悬浮、方式传统、低效浪费等困境亟待解决。其次,随着功能的拓展与产业链延伸,农业生产、旅游服务等配套设施的不完善阻碍了产业发展。

第二,缺乏共同体建设,难以实现共生发展。乡村社会边界封闭性仍较强,村与村之间的合作共享意识淡薄、信任机制缺乏,难以形成互利共生的利益共同体。

(3)共生环境对乡村群发展缺乏正向激励作用

共生环境是乡村群发展的重要影响因素,目前,共生环境对乡村群的正向激励作用较弱,原因在于缺乏社会力量与政府政策的支持。

第一,在政策层面,由于没有因地制宜地开拓完整的乡村群建设实施路径,没有构建起系统性的乡村群培育机制,没有出台相应的投融资、土地政策支持制度以支持乡村群的发展,导致具体工作难以顺利开展。

第二,在社会层面,对乡村群落化发展尚未形成共识,难以充分调动村集体、村民及涉农企业的积极性。

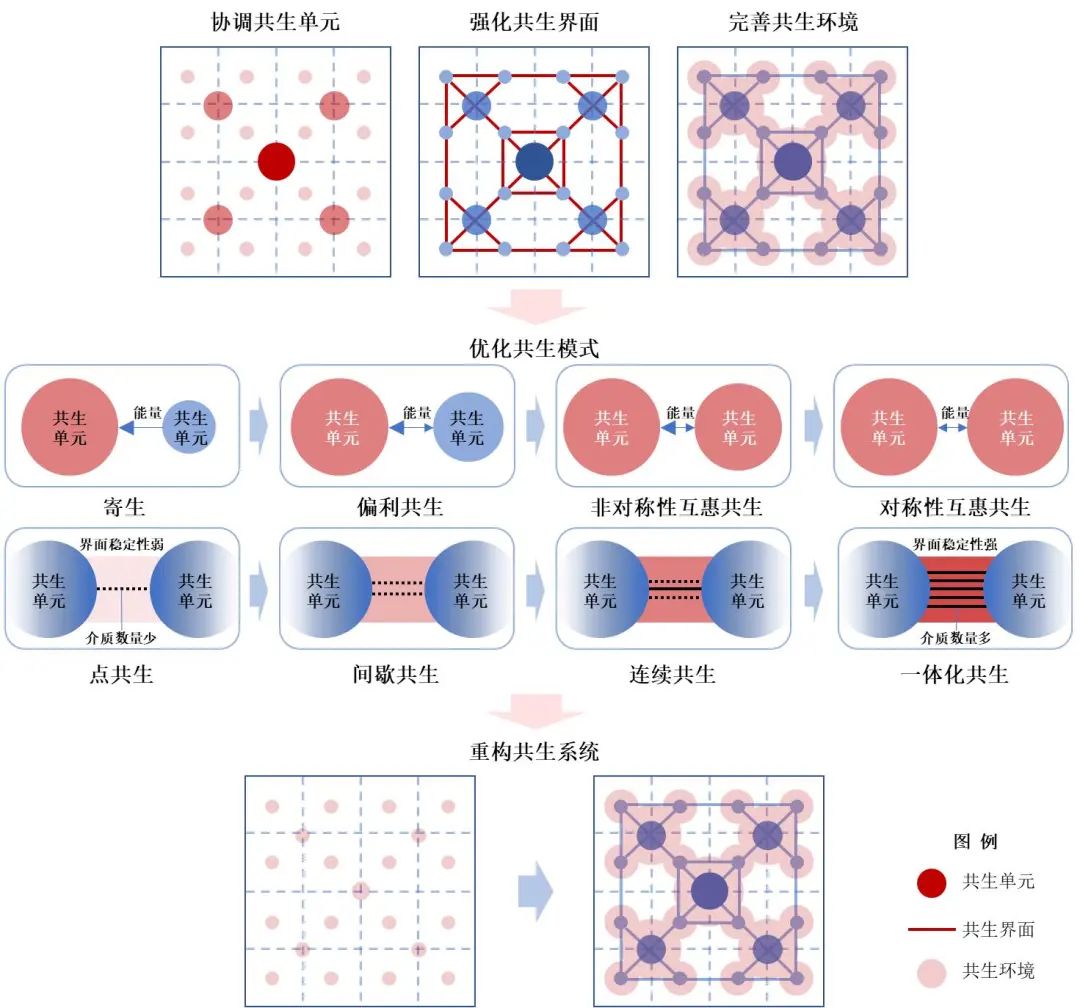

本文借鉴共生理论,从协调共生单元、强化共生界面、完善共生环境三方面提出乡村群共生发展的优化策略,从而推动共生模式优化和共生系统重构,实现乡村群命运共同体的共建共治共享。

图3 乡村群共生发展优化路径图

1.协调共生单元:提升质参量关联度与共生度

(1)资源整合共享

资源整合是乡村群实现共生发展最基础的一步。首先,对各村资源进行充分挖掘和分类梳理;其次,对资源进行评估和比较,找到核心资源与核心村,通过一体化规划实现资源价值最大化。

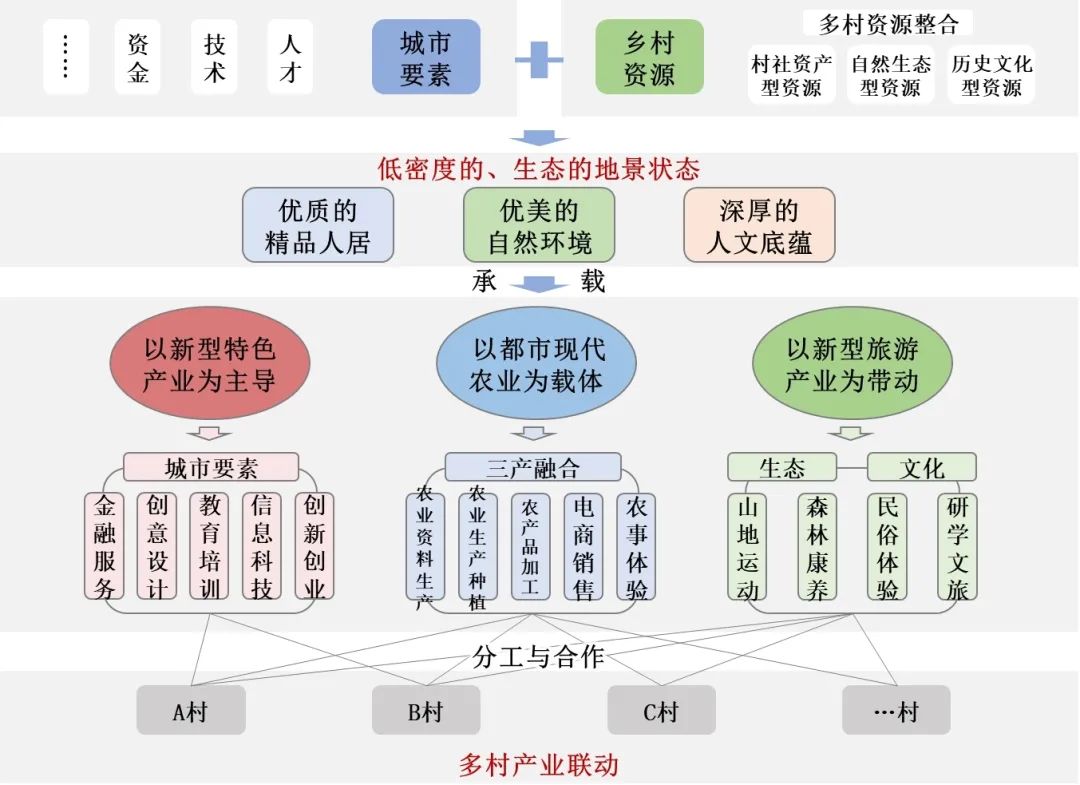

(2)共产业融合共营

乡村群产业融合共营是在资源整合、共享明确乡村群结构体系的基础上,对接城市要素进行整体产业结构升级,围绕乡村群整体发展主题明确其主导产业及开发重点,根据各村资源条件进行功能布局,明确各村的分工与合作关系,构建三产融合、集群发展的乡村群产业体系。

图4 产业融合共营路径图

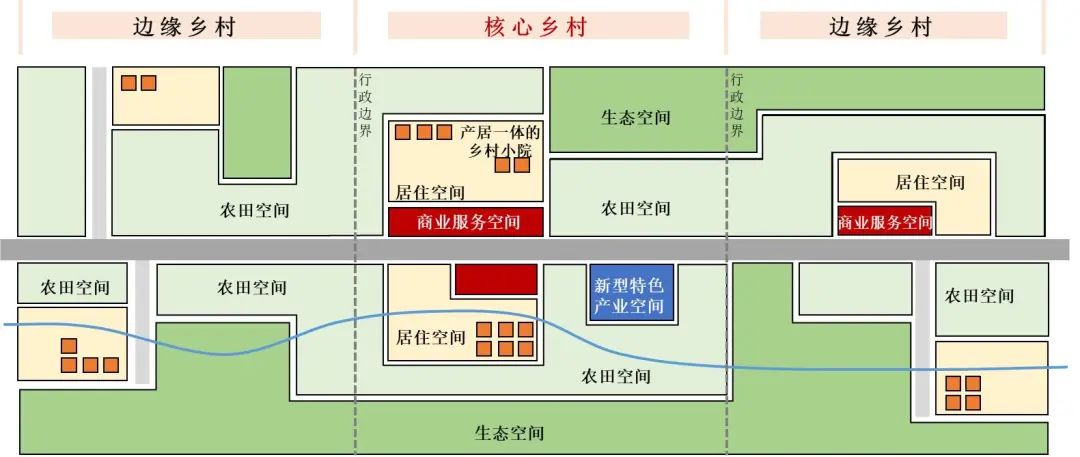

(3) 空间重构共融

乡村群内各村应构建功能协调、风貌统一的空间联系。随着乡村群资源整合及产业融合发展,为适应新的生产关系和社会结构的变化,需要对乡村群生产、生态、生活空间进行重构——发掘乡村的多元功能与价值,将乡村群从一个简单的“经济增长点”变成具有生态、文化、生活等多元价值的空间。

图5 乡村群“多元价值空间”示意图

2.强化共生界面:构建乡村群紧密联系的通道

(1)设施统筹共建

公共基础设施、公共服务设施及产业服务设施等“硬介质”的统筹共建使乡村之间的物理联系更加紧密。

在基础设施上,加强村与村之间的生产生活联系,实现设施网络的互联互通。

在公服设施上,借鉴城市生活圈规划研究,整体统筹乡村群公服设施规划,构建“乡村群—行政村—自然村”三级差异化配置的共享生活圈。

在产业服务设施上,以共同利益最大化为原则进行设施配置,实现产业配套设施的统筹共建与利益共享,降低企业生产成本,推动乡村群区域产业创新升级。

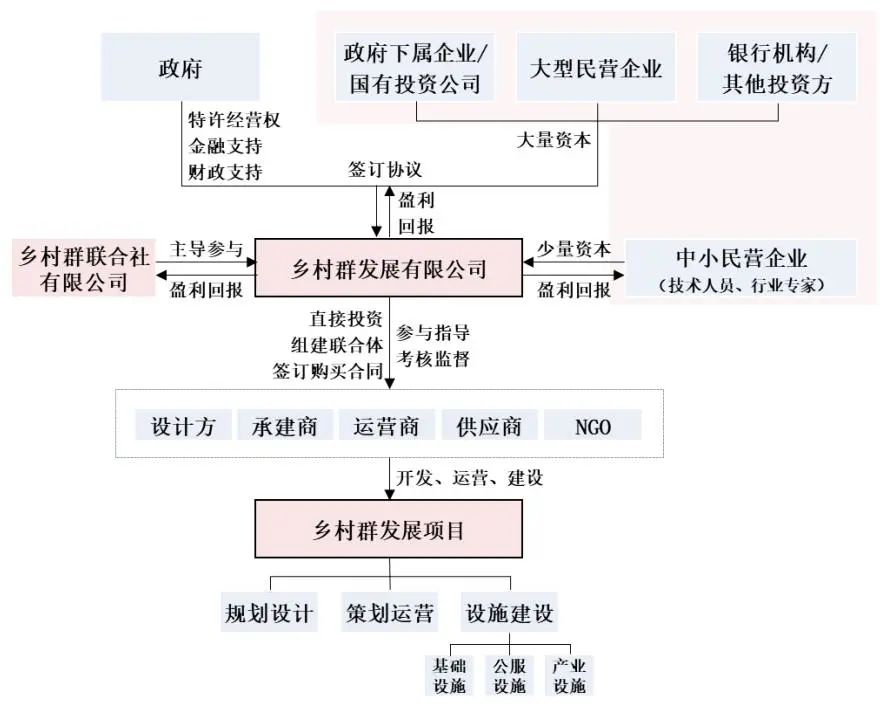

(2)组织联动共赢

乡村群共同体的组织联动需要多方主体协同参与,将原本分散的村庄紧密联系在一起,形成利益共同体,通过党建联合引领、多村联营抱团以及政企村合作运营的发展模式实现多元主体风险共担、利益共享、合作共建、联动共赢,保障乡村群共同体的可持续共生发展。

3.完善共生环境:推动乡村群实现共同进化

良好的共生环境是推动乡村群实现共同进化的重要支撑,具体从土地制度和财政政策两个方面入手。

一是构建适应乡村群落化发展的土地制度,保障乡村群产业发展。通过“村村挂钩”机制将低效闲置用地整治复垦为耕地,将验收后的用地指标在乡村范围内调剂;通过点状供地解决传统大规模、高成本、多限制的土地供应方式与现阶段乡村产业发展需求的不匹配的问题。

二是优化推动乡村群发展的财政政策,完善乡村群培育与激励机制。健全财政支持体系和投入保障机制,加强金融服务体系建设,完善资金统筹管理与使用办法,构建资金管理保障机制等措施激励和保障乡村群的发展。

在城乡等值融合理念下,大都市地区乡村突破了传统单村发展的局限性,探索出多村联动的群落化发展路径。为进一步优化乡村群发展,本文借鉴共生理论,剖析广州市乡村群发展的现状困境,并进一步提出乡村群共生发展优化策略:从资源整合共享、产业融合共营、空间重构共融三个层面协调共生单元;通过设施统筹共建、组织联动共赢强化共生界面;从政策保障层面完善乡村群共生环境,正向激励乡村群共生发展,以期探索乡村群发展的新模式,为大都市地区乡村群发展提供一种思路。

|文图提供|

花都分院

|编辑版式|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):乡村振兴|基于共生理论的广州市乡村群发展策略研究

规划问道

规划问道