京城古迹

古老的北京城,在千年岁月积淀中孕育了极其丰富的世界遗产与文物古迹,它们既是北京历史的见证,又是文化艺术的瑰宝,同时也记录着中国传统的生活方式与人文风情。这些建筑遗存不仅具有独立的价值,而且曾经以其无与伦比的丰富性和完整性,构成了一个“全世界保存得最完好,而且继续有传统的活力的、最特殊、最珍贵的艺术杰作”。

“京城古迹”栏目将带您“微观古迹,纵览京史”,通过一个个文物古迹的挖掘与科普,逐渐将点连成线,将线连成面;以功能分类为横轴,以历史时间为纵轴,去展现那一筑一物的历史变迁和建造艺术,去讲述那一时一地的文化精神与市井生活。

北京的王府一般皆指清王府,虽然文献里有关于元代和明代王府的记载,但这些王府今已无迹可考。大量王府在京城出现,是清朝特有的现象。王府建筑豪华精美,规模宏大,不仅体现了清代等级森严的社会秩序,同时也构成了北京一道独特的建筑风景。

图片来源:恭王府官网

01 王府的由来与分类

清代北京王府的大量出现与清朝特有的封爵制度密切相关,爵位等级与分封对象的不同又导致了不同的王府类型。

1

封爵制与王府的产生

封藩建制在中国有久远的历史。1636年,皇太极在盛京(今沈阳)称帝,建立清朝,仿效明制,设立政权机构,制定了宗室世爵制和封爵等级(当时为九等),还制定了异姓满族贵族、蒙古贵族、汉族贵族的分封制度。

清朝的分封制度比之前朝有明显的变化。据《清史稿》之《诸王列传》记载,明朝的分封制度“分封而不锡土,列爵而不临民,食禄而不治事,史称其制善”。即只有郡国之名,而无治国之实。然而,明朝对皇子之封,毕竟还有郡国之号,还要到所封的地方居住,称为“就国”。

这对中央朝廷来说,依然是潜在的离心内乱的因素。为了克服这一弊端,清廷结合自己的特点加以改进,确定了“封而不建”的原则,规定“凡诸王授封以素行为封号”,“但予嘉名,不加郡国”,采取了“只封爵、不列藩”的政策。皇室子弟年满15岁(一般情况),经宗人府具题请封,由皇上钦定后可获得爵位,并适时赐予其相应的府邸。除了被遣派、统兵出征或因罪发配之外,王爷永远不得离开京城。这样做,一来可使王爷享有“王爵”的尊荣,感恩戴德,拱卫京师;二来还可以监督众多王公的行为,防止其势力膨胀。这就造成清代王府集中于北京的结果。这些皇室宗亲在天子脚下享受着优越舒适的生活和优厚的名利待遇,从而避免了历史上其他朝代分封藩王后镇守一方,发展自己的势力,与朝廷分庭抗礼问题的出现。

2

爵位等级与王府的分类

清代王府的等级规模与府主的爵位等级直接相关,即王爷居住的王府规格大致上与其爵位的高低相对应。清朝入关后,进一步完善了封爵制度并扩大了分封等级,后经各朝的发展,到光绪年间,宗室封爵制度已趋于完善,逐渐固定为十二等:和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子、镇国公、辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军、奉恩将军。

其中,从亲王至不入八分辅国公的封号被定为“世爵”,即超品爵位;从镇国将军至奉恩将军的封号被定为“世职”,即虽无爵位,但有品级(地位可与上等品官相对应)。

四大贝勒之一的皇太极继位后与另三大贝勒并座

清代王府大体可以分为以下几类:

按名称分类:只有亲王、郡王的住宅才可以称为“王府”,贝勒、贝子、辅国公等的住所称为“府”,高级官员的住所只能称“宅”或“第”。

按规模大小分类:清朝律法对府第的营建规模有严格的限制,不得僭越,由此可以分为:亲王府、郡王府;贝勒府、贝子府;镇国公、辅国公及其它等级公侯的府第。

按府主的出身分类:分为“潜龙邸”和一般的王公府邸。按照清代皇族规制,若王府有王子登基成为皇帝,该府邸将改做寺庙、祠堂或宫殿,原府其他人员也将搬迁别处,如现在的雍和宫、醇亲王北府,就被称作“潜龙邸”。

图片来源:雍和宫官网,苏娜/摄

02 王府的发展演变与分布

1

王府的演变历程

据有关研究,自顺治登基至清帝退位的268年中,北京前后共出现过120余座王公府第,其中贝勒以上级别的府邸有70余座。伴随清朝漫长的历史,这些王府也经历了由出现到兴盛、再到衰败的演变过程,主要可以分为以下四个阶段:

第一阶段:顺治、康熙朝时期

(1644—1722年)

王府开始形成并大量兴建,基本上奠定了清代京城王府的数量和规模。

第二阶段:雍正朝至咸丰朝

(1723—1861年)

这一阶段从雍正帝即位后整饬吏治和旗务、建立“密匣建储”制度开始,各种规章制度得到强化,大兴建府之势得到遏制。在府邸的分配上,采取了规范府邸规制、“府邸分割”、“让府迁移”、“改府它用”等措施。到咸丰朝末年为止,这一百多年间(虽又相继分封了20余位王公),府邸总量仍大体维持在原先的数量上,基本上未建新府。

第三阶段:同治朝至清帝退位

(1861—1911年)

第二次鸦片战争失败,清廷被迫签订《北京条约》,允许外国“租借”王府作为使馆,后经庚子事变,数座府邸遭到损毁,王府的使用对象开始改变并在西方列强入侵后呈现衰败。

第四阶段:民国初年至新中国成立

(1912—1949年)

第二次鸦片战争失败,清廷被迫签订《北京条约》,允许外国“租借”王府作为使馆,后经庚子事变,数座府邸遭到损毁,王府的使用对象开始改变并在西方列强入侵后呈现衰败。

2

王府的分布

北京王府基本都分布在内城,这是由清军入关后在京城实行满汉分居的政策造成的。清廷于顺治五年(1648)下令,将原先居住在内城的汉民搬迁到外城居住,内城成了八旗兵营,旗人按所在旗的位置居住在内城各地。王府也就理所当然建在内城的闾巷之间,但并不完全受旗界的约束。

3

王府的建筑规制与归属

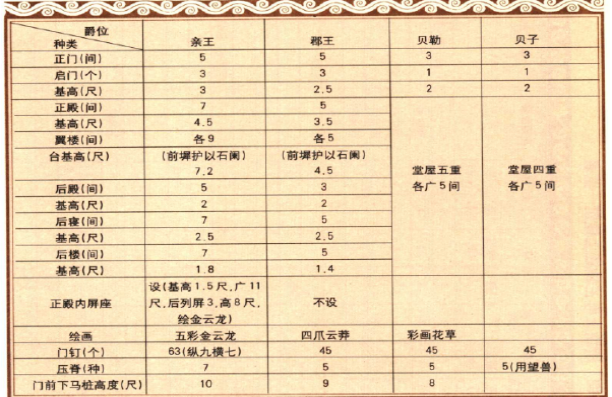

王府就是清王朝根据封爵制度分配给各个等级的宗室贵族的宅邸,因此,朝廷对王府的建筑规制有严格的规定,并不断进行完善。

封爵等级和府邸规制的差别,主要表现在府邸的主路建筑上,即中轴线上的几重建筑的规模和装饰细节。除此之外,亲王、郡王、贝勒府门前可设立行马(王府门前摆放的临时性路障)及下马桩。数量的多少与高低也有严格的等级规定,不得随意设置或僭越。

图片来源:北京市档案馆

以上的规制要求所有王公府第建造时务必遵守规矩,否则要受到制裁,轻者罚俸,重则夺爵。从整个清朝来看,很少有逾制的,而且贝勒府以下的府邸一般都比规制的要求低,规模同大臣、权贵、皇亲贵戚等府邸差不多,只是大门一般保持规制。

王府并非王爷的私产,而相当于朝廷赐予王爷的“公房”。清代对各王府的分派与管理,皆由内务府负责。除了八家“铁帽子王”外,其他王爷家族大都因“世袭递降”或其他特殊缘故在一定时期奉旨迁出原府而另住它府。

03 八大铁帽子王及其王府

在清代众多的亲王、郡王中,最为显赫的当属“八大铁帽子王”。这是清代分封的最高赏赐,其王位可以世袭罔替。也就是说,这些王的子孙每一代都有一个人袭封为王。如果袭王犯法,只判其人,不削其爵,由别的后裔承袭。而其他诸王却要世降一等,如始封为亲王,其子只能袭为郡王,其孙只能袭为贝勒。始封亲王降至镇国公,郡王降至辅国公就不再降了,以此爵传世。整个清代除八大铁帽子王世袭罔替外,雍正以后的恰亲王允祥、恭亲王奕訢,以及清末的庆亲王奕劻、醇亲王奕譞也被皇帝恩准为世袭罔替之王。

1

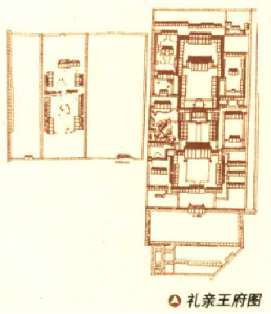

礼亲王与王府

礼亲王代善是清太祖努尔哈赤的第二子,祟德元年(1636年)封为和硕礼亲王。礼亲王在整个清代地位显赫,堪称清代第一王。礼亲王府在缸瓦寺,其前身为明崇祯帝外戚周奎宅邸。康熙十六(1677年)年,礼亲王府曾经一分为二:在西部院落居住的满达海一支改为巽亲王府,而居住在东部院落的康郡王杰书承袭亲王,改号为康,称为康亲王府。礼亲王府一部分民国时期曾租给华北学院,解放后曾为内务部办公地点。

2

郑亲王与王府

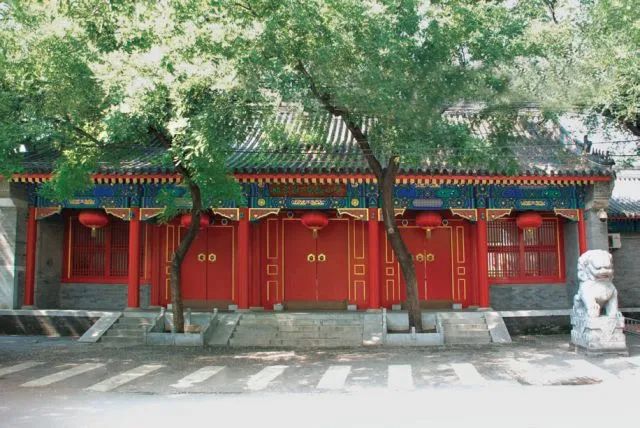

郑亲王济尔哈朗是清太祖努尔哈赤之弟舒尔哈齐的儿子,崇德元年封为和硕郑亲王。郑亲王府在西城大木厂(或写大木仓),东为郑王府夹道,西侧为二龙坑,府后为劈柴胡同。郑亲王府的花园,在京城王府中最优。民国年间,曾经作为中国大学校址,解放后成为教育部和高教部所在地,现在王府的宫门和银安殿尚存。

3

睿亲王与王府

睿亲王多尔衮是清太祖努尔哈赤的第十四子,崇德元年封为和硕睿亲王,崇德八年摄政,顺治七年(1650年)病故。顺治八年,追论谋逆大罪削爵。乾隆四十三年(1778年)恢复睿亲王封号。睿亲王府有老府、新府之分。老府在皇城内东华门外、南池子东。多尔衮被削爵问罪后,老王府逐渐废弃。康熙年间在此地建成了玛哈噶喇庙,乾隆四十一年(1776年)改为普度寺,今为东城区南池子小学,存有普度寺大殿及一些原房舍,为北京市文物保护单位。乾隆四十三年,淳颖被封为睿亲王,他在石大人胡同的府邸饶余王府成为新的睿亲王府。新睿亲王府址今为北京市第24中学,除原府门前的一对狮子和一棵大树尚存外,其他皆无。

普度寺山门,图片来源:THU水木访古,当年公瑾/摄

4

豫亲王与王府

豫亲王多铎是清太祖努尔哈赤第十五子,崇德元年封为和硕豫亲王。豫亲王府利用了明代诸王馆址,在东单牌楼西三条胡同。1916年末代豫亲王金东屏把豫亲王府全部房产卖给了美国洛克菲勒基金会,1921年建成了协和医学院,现为北京市文物保护单位。

由豫亲王府改建的协和医院南门

图片来源:中国医学科学院新闻中心

5

肃亲王与王府

肃亲王豪格是清太宗皇太极的长子,祟德元年封为和硕肃亲王。肃亲王府在东交民巷御河桥东岸(或称为东河沿)。1900年义和团进攻东交民巷,肃亲王府几乎沦为一片废墟,后来东交民巷地区被划入使馆界,肃清王府成为日本意大利兵营和日本使馆所在地,解放后这里是卫戍司令部和北京市政府所在地。

6

庄亲王与王府

庄亲王硕塞是清太宗皇太极第五子,顺治元年(1644年)封为承泽郡王,五年晋封为亲王,七年改为郡王,八年因军功封为承泽亲王。其子博国铎顺治十二年袭亲王爵,并改封号为庄,其爵世袭罔替。庄亲王府东邻皇城根儿,南为太平仓胡同,西边是菊儿胡同,北至麻状元胡同(今改成群力胡同)。上世纪20年代军阀李纯之弟以20万元购得庄亲王府,将王府地上建筑全部拆除,把砖瓦木料运到天津建了李氏祠堂。

7

克勤郡王与王府

克勤郡王岳讬是礼亲王代善第一子,崇德元年封为和硕成亲王,后缘事降爵,死后追封为多罗克勤郡王。克勤郡王在清代共传十三代,十七王。克勤郡王府位于石驸马大街,民国初年,末代克勤郡王晏森把克勤郡王府售给了熊希龄举办救济事业。府址今为北京第二实验小学,尚存部分建筑,1984年公布为北京市文物保护单位。

克勤郡王府建筑

图片来源:北京第二实验小学官方公众号

8

顺承郡王与王府

顺承郡王勒克德浑为礼亲王代善第三子萨哈廉第二子,顺治元年封为贝勒,五年因功晋为顺承郡王。顺承郡王府在烙铁胡同北侧,东临南沟沿,西墙外是锦什坊街,北边是大麻线胡同。该王府在上世纪二、三十年代尚好,曾为张作霖大帅府,解放后曾作为全国政协的办公地点,90年代中期拆除。

内容来源:北京市档案馆

相关阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

一点儿北京 | 北京的老字号

领略指尖上的艺术 感受北京非遗文化的传承

郭晨曦:北京老城胡同名里藏“通名”

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):北京的王府

规划问道

规划问道