本期作者:李紫叶

夏鼐先生学术生涯简述

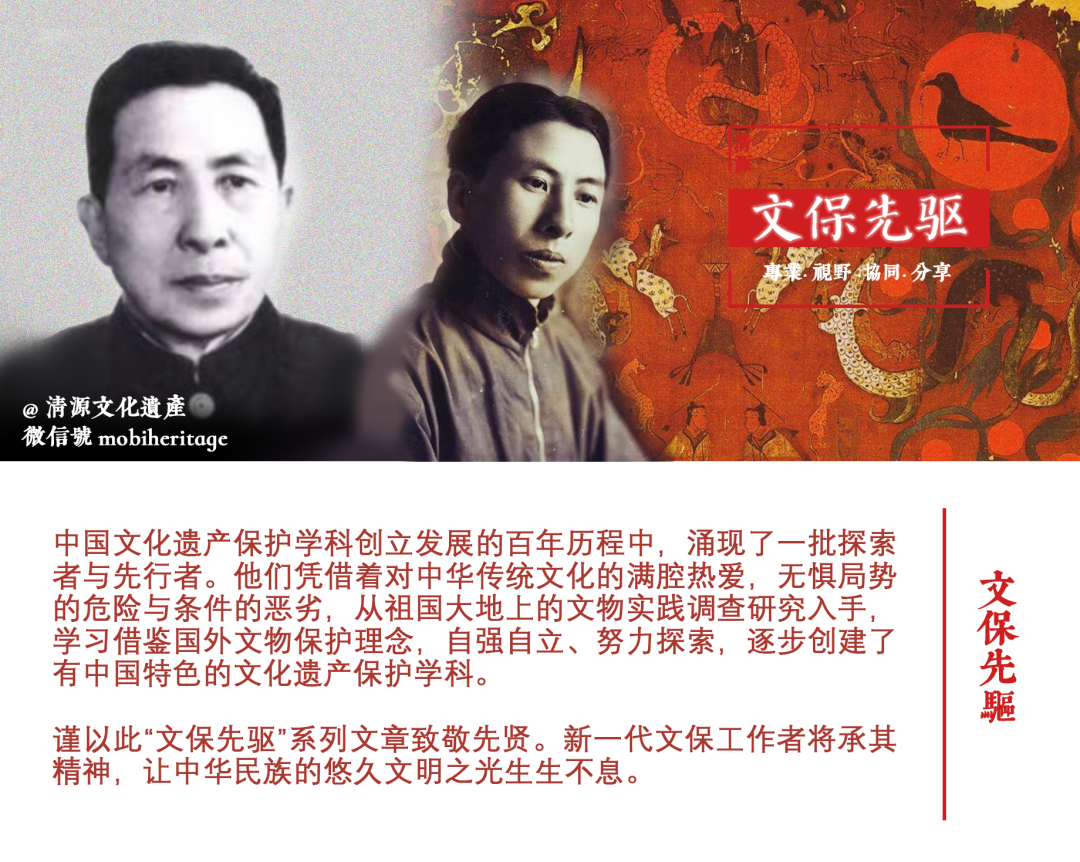

夏鼐(1910.02.07-1985.06.19)先生字作铭,生于浙江省温州府永嘉县(今温州市)。1930年进入燕京大学社会学系,次年转入清华大学历史学系学习。1934年毕业后,他考取清华大学留学公费生的考古学部门,前往英国学习近代考古学。1939年毕业于英国伦敦大学,获埃及考古学博士学位。

1941年夏鼐先生回国,在中央博物院筹备处任专门委员,后在中央研究院历史语言研究所做研究员。1950年,随着中国科学院考古研究所的建立,夏鼐先生任副所长并承担了主要业务领导工作,于1962年任考古研究所所长一职至1982年。1982年后任中国社会科学院副院长兼考古研究所名誉所长;1983年起,兼任文化部国家文物委员会主任委员。

夏鼐先生是中外闻名的杰出考古学家,他曾获英国学术院、德意志考古研究所、瑞典皇家文学历史考古科学院、美国全国科学院、第三世界科学院、意大利中东远东研究所这些外国最高学术机构颁发的通讯院士荣誉称号,并于1955年当选为中国科学院哲学与社会科学学部委员。

夏鼐先生在考古第一线深耕四十余年,作为中国科学院考古研究所的重要创始人之一,领导了新中国考古学的创立与发展。夏鼐先生是中国考古学的重要奠基人和新中国考古事业的主要领导者,他为中国考古事业及文物保护事业的发展做出了巨大的贡献。

谨以此文纪念夏鼐先生。

图/夏鼐先生像,摘自《夏鼐日记》

民国时期夏鼐先生对考古学的贡献

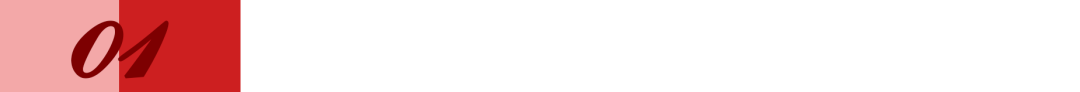

1935年春,夏鼐先生在史语所进行出国留学前的实习工作,前往河南省安阳参加了由梁思永先生主持的殷墟西北冈墓群的发掘,在实际工作中学得了许多考古学的知识和技术。1936年,考虑到国内考古学界历史时期考古的领域空白,夏先生选择伦敦大学考古学系攻读埃及考古学。埃及考古学于国内考古学有较强的借鉴意义,且能够补足发掘资料整理、采集样本研究方面的知识。夏鼐先生的博士论文题目为《埃及古珠考》,整合了大量理论、实物资料,运用了工艺学、统计学和类型学方法,具有极高的学术价值。夏先生成为了中国第一位埃及学专家,他热心于埃及学相关教育工作,大力推动了埃及学在中国的建设和发展,被誉为中国的“埃及学之父”。

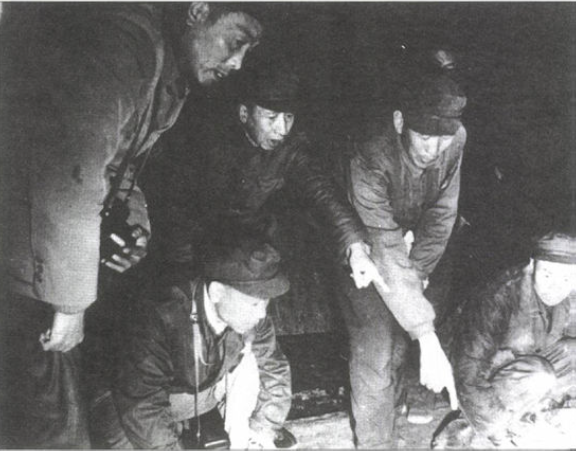

图/夏鼐先生在李济先生、梁思永先生指导下前往殷墟西北冈墓群进行田野考古实习(右起:石璋如、夏鼐、尹焕章、李济、梁思永、刘燿(尹达)、祁延霈、李光宇、胡厚宣、王湘),摘自《夏鼐日记》

1941年初,刚刚留学归国的夏鼐先生应邀在昆明举办了一场讲座。讲座上,他根据自己的留学经历及田野调查经验,首次对考古学的体系和方法进行了比较全面而系统的论述。他将考古学的方法概括为,如何搜集古物、发掘及整理研究三个步骤,并在最后论述了考古学与历史学的关系。这次讲演中体现的考古学思想,在夏先生的研究工作中一直延续发展着,与他在新中国成立后讲授的“田野考古序论”、“考古学通论”和“田野考古方法”等考古学理论课程内容一脉相承。

图/李济与夏鼐等发掘彭山墓期间摄(左起吴金鼎、王介忱、高去寻、冯汉骥、曾昭燏、李济、夏鼐、陈明达),摘自《夏鼐传稿》

回国初期,夏鼐先生参与了大量的田野考古工作。他随中博院筹备处及中国营造学社共同组织的考察团至四川岷江流域,对彭山江口镇附近的崖墓进行了清理发掘。1943年,他前往西北考察,先在佛爷庙、老爷庙两处墓地进行发掘;又于同年考察了千佛洞,运用考古类型学方法开展敦煌千佛洞的系统研究,并撰写了《敦煌千佛洞各窟分期研究的初步试探》一文,对后世中国石窟寺考古研究起到了推动作用。1945年的洮河流域史前遗址的考察极为重要,此次发掘的结果证明了齐家文化不会早于仰韶文化,而是同时或较晚。夏鼐先生后据此发表了《齐家期墓葬的新发现及其年代的改订》一文,打破了在考古学界曾经颇有影响力的安特生(J.G.Andersson)中华远古文化分期体系。安特生分期体系认为,齐家文化的素陶文化早于仰韶文化,而仰韶的彩陶文化是从西亚传入中国的。夏鼐先生改订的年代分析为文化本土起源说提供了基础,这标志着中国史前时期考古研究进入了新的发展阶段。1945年行至武威,先生又参与了武威唐代吐谷浑墓的发掘。夏鼐先生这次对甘肃及河西走廊片区的考察,使他在新石器时代和汉唐时期的考古研究领域取得了巨大的进展。

新中国时期夏鼐先生对考古学的贡献

█ 学科体系与机构的建设

新中国成立之际,中国的田野考古体系极不成熟。为管理、推动考古工作,1950年中国科学院设立了考古研究所,郑振铎先生任所长,梁思永先生及夏鼐先生任副所长。郑振铎先生同时在文化部文物事业管理局任局长,事务繁忙;梁思永先生卧病多年、身体虚弱,只竭力操持所内日常事物。而夏鼐先生曾留学英国,熟悉外国考古前沿及现代技术,不仅受过科班训练、亦有着相当的实地考古经验。因此,夏先生挑起了考古研究所田野发掘工作及考古研究所专业建设的重担。

1956年,他作为主要成员参与了郑振铎先生主持起草的《考古学研究工作十二年远景规划草案》。随后的1963、1978、1981年的三次考古研究规划,由夏鼐先生本人主持。这种为期五至八年的考古学研究规划,通过先期的宏观规划,明确阶段时间内的考古工作重点和方向。先生对考古学发展有着较强的全局意识,在他工作的数十年间,每隔 5 年、10 年或 30 年,就要对考古学的发展进行全面的阶段性总结和展望。先生通过预期规划和定期总结,有力梳理考古学的发展脉络,帮助建立、完善了考古学体系。王巍先生赞扬他 “是中国考古学发展的总体策划者,主持制定和领导实施了新中国的考古发展规划。”

夏鼐先生致力于中国考古学的学科体系建设,曾多次撰文阐述自己对考古学的思考。他总结,中国现代考古学来源自中国古代金石学和西方现代科学(地质学),并将考古学定义为“根据古代人类活动遗留下来的实物来研究人类古代情况的一门科学”,强调它是一门历史科学。1962年,夏先生撰写了《新中国的考古学》一文。文中全面总结了新中国考古的主要工作成果,并选取其中重要的几个方面加以分析,包括“人类起源问题和人类在我国境内开始居住的时间问题”、“生产工具和生产技术的发展以及人类经济生活的问题”、“古代的社会结构和社会关系问题”、“国家起源和夏代文化问题”、“精神文化方面的问题,如艺术、宗教等”、“多民族的族源问题和它们发展的历史面貌问题”。这些考古学相关论述,完善了对于中国考古学的整体认知和构想,为考古学研究的发展指明了重点与方向。

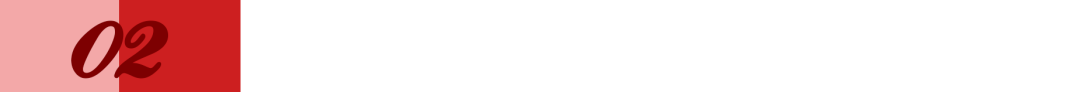

图/中国考古学会成立大会(右一为夏鼐),摘自《夏鼐日记》

随着中国考古的蓬勃发展,1979年4月,中国考古学会在西安创立,成立会议选举夏鼐先生为理事长。在常务理事会的带领之下,学会的规章制度逐渐完善、学术环境进一步改善,考古学会的团体会员和个人会员不断增多,其讨论的学术内容和各色学术活动亦不断增加。至夏先生去世前,考古学会共举办五次会议,夏鼐先生均在会上做开幕讲话,并在会后组织出版会议论文集。

█ 田野考古及考古科技的贡献

夏鼐先生具有丰富的田野考古经验,他规范了考古研究所田野考古的操作规程,为全国考古工作的开展奠定了基础。在实地考古过程中,夏先生强调提高考古发掘的科学水平,要求大家在考古调查发掘中认真辨别复杂的地层情况,弄清楚遗迹、遗物的各种关系。他极为重视考古工作中的考古报告撰写,他曾说过 “编写报告是发掘工作的继续”,“发掘后的主要急迫工作,是将所获得的材料,整理后尽早发表出来,以供大家利用”。针对许多重大考古发掘工作只有简报而未及时出版正式考古报告,或有些知名遗址在学术上未进行充分学术研究,夏鼐先生都会上心关注。

以湖南长沙古墓的发掘为例。1951年至1952年初,夏鼐先生带领“考古研究所湖南省调查发掘团”赴长沙近郊进行田野考古。此次发掘在数个相近地点,涉及多座不同时期墓葬,拓宽了考古研究所调查发掘的时间、空间范围,并对长沙地区战国和西汉时期的墓葬形制、随葬器物有了初步的认识,积累了大量在南方地区发掘古代墓葬的经验。同时,本次工作还揭示了完整的楚墓棺椁结构,发掘出土了楚国竹简,发现了木质车船模型,这些都是我国考古界首次取得的重要成果。当时,许多人认为马王堆是五代时期楚王马殷陵墓,夏先生在长沙发掘期间也考察了马王堆,并推测其为汉代墓冢。

1972至1973年,湖南省博物馆与中国科学院考古所共同对马王堆进行发掘,证实了夏鼐先生20年前的推断。此次任务中,夏先生不仅帮助指导了马王堆田野发掘工作,还审阅、修改了相关发掘报告,更针对其中棺椁分辨不清的问题,撰写了《长沙马王堆一号汉墓的棺椁制度》一文。关于后续马王堆一号墓出土女尸的解剖问题,夏鼐先生在相关专题专家座谈会上发表了几次长时间发言,对女尸解剖起到了关键性的指导作用。会后夏先生更是为当时主刀解剖的彭隆祥大夫主动提供外国古病理学相关的文献,帮助我国在古尸科研领域实现重要的突破与进步。

夏鼐先生对中国田野考古发展贡献卓著,王巍先生评价夏鼐先生为“新中国田野考古的实践者和带头人,先后亲自主持和指导了国内诸多重要考古发掘,注重强化课题意识,将田野发掘作为解决学术问题的基础环节。”

图/夏鼐先生指导马王堆汉墓发掘工作,摘自《夏鼐日记》

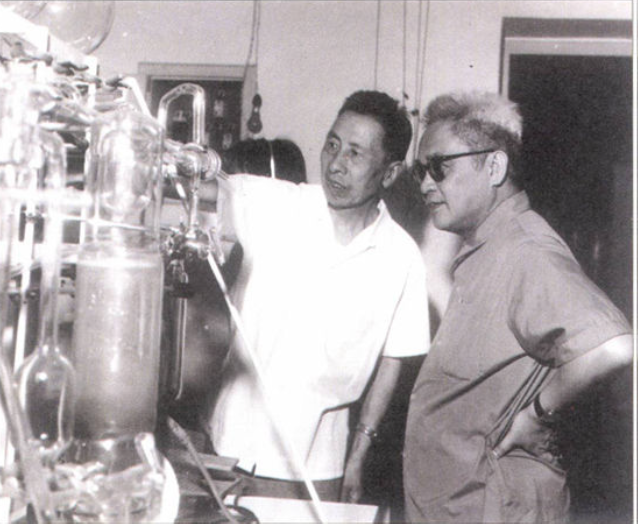

夏鼐先生亦十分注重考古研究工作中科学技术成果的应用, 1955年,他于《考古通讯》上撰文介绍了国外关于碳-14测年的技术及应用情况。1965年,中国第一个碳-14测年实验室在考古研究所成立。通过实验设备的改进和研究工作的推进,实验室的工作效率逐步提高,从1965年到1985年,为全国各有关单位测定了六百多个数据,且具有相当的可信度。这引起了国内外考古研究者的重视,同时也带动了中国科学院地球化学研究所、地质研究所、北京大学历史系考古专业等单位碳-14实验室的建立。

1977年,利用这些测定数据,夏先生发表了《碳-14测定年代和中国史前考古学》一文,论文明确地提出了中国新石器文化的发展并非黄河流域一个中心的多元说,全面讨论了中国史前文化的序列及相互关系,推进了关于我国考古学年代问题的研究,为中国史前考古接下来的田野考古计划、研究发展方向指明了道路。碳-14测年这一技术改变了史前考古学建立在主观臆测和推论之上的状况,将其带入了全新的时代,奠定了中国史前考古学的编年学基础。

考古所的实验室还逐步开展了化学分析、光谱分析、金相分析及热释光测定年代等项新技术相关的工作,都取得了重要的研究成果。

图/夏鼐陪同外国考古学家参观中国第一座碳-14测年实验室,摘自《夏鼐日记》

█ 考古学术研究的贡献

在新中国建立后的一段时间内,《考古学报》(1953年复刊)和《考古》(创办于1955年,原名《考古通讯》)是中国考古学界仅有的学术刊物,夏鼐先生坚持亲自主持这两本刊物的编辑工作。在1966年,此两本刊物因“文化大革命”的冲击而暂时停刊,但幸而很快由郭沫若院长写报告呈周恩来总理批准,使得两本刊物能够在1972年率先复刊。复刊后仍由夏先生接手,同王仲殊、安志敏三人共同编辑。先生在主持刊物的过程中,始终坚持高标准、严要求的编辑方针,对待学术问题一丝不苟,面对学术争议坚持探究,对我国考古学科的进步发展,起到了重要的引领作用。

虽田野考古工作及考古研究所内日常事务占去了夏鼐先生大半时间,但他仍然坚持从事研究写作工作,在多个课题方向有所推进。正如张忠培先生所评价的那样,“夏先生的学术生涯是不断创新和突破的历程,每个阶段的研究成果都体现出新的学术深度和广度,引导着考古学科不断向前进步。”先生在考古研究所作为主编参与了《长沙发掘报告》及《辉县发掘报告》的编写,分别于1956和1957年出版,是新中国成立后最早出版的两本考古报告,为之后的考古报告写作打下了样本。

随着新中国考古工作的展开,新石器时代遗存愈加丰富多样,仅用原先的少数几种文化名称已不能概括。面对这个难题,夏鼐先生于1959年发表了《关于考古学上的文化定名问题》一文,对此提出了科学的解决办法。文中有针对性地写出了考古学上“文化”的定义,并指出,在以下三点条件下可以命名新文化:

1

一种“文化”必须有一群的特征。

2

共同伴出的这一群类型,最好是发现不止一处。

3

必须对于这一文化的内容有相当充分的知识。

在命名上,夏先生支持按通常方式,以第一次发现典型遗迹的小地名来命名。这篇文章基本解决了文化命名的难题,在考古界形成了广泛共识,对中国新石器时代文化的研究起到了重要推动作用。

夏鼐先生的突出学术研究成果亦体现在对中国科技史和中西交通史的研究之上。1960年代起,夏先生综合各种考古资料,深入探讨了中国科技史上天文、历法、数学、地学、水利、纺织、陶瓷、冶金、化学、医学等多个领域所取得的成就。1979年,夏鼐先生出版了《考古学与科技史》一书,阐述他在科技史方面的研究成果,这开创了人文学科领域多学科协同研究的先河。在中西交通史的考古学研究中,他针对各地出土的银币、金银器皿、织锦等撰文分析,阐明了汉唐时代中国与中亚、西亚,特别是与波斯和东罗马帝国在经济和文化上的联系,并对中西交通的路线提出了重大创见。夏先生还最早对北朝、隋唐墓葬出土的东罗马和阿拉伯金币进行过研究;对海上丝绸之路和外销瓷问题,也有论述。

夏鼐先生主持编撰的体量最大的两部综合性考古学论著为《新中国的考古发现和研究》与《中国大百科全书·考古学》,这两本著作标志着中国考古学学科体系的基本建立。1979年夏,大百科全书出版社邀请多位专家共同商讨《考古学》卷的编写工作,由夏先生担任主任委员。经过多次编纂修订,在1981年拟定了全部条目和编写体制,并由相关专家分别写作,具有极高的学术价值。夏鼐先生亲自执笔撰写卷前全面论述考古学科内容的概观性特长条,他为此整理历史资料、广泛查阅国内外的相关论述,并结合我国考古学的发展变迁进行了总结。该条目集中体现了他的学术思想,是他数十年的考古经历与理论研究相结合的成果。在夏先生的带领下,百科的编写工作稳步推进,最终的考古卷体量达到一百五十余万字,是中国考古学在近代取得的巨大发展的一次全面性总结。

夏鼐先生在工作、研究中,一直秉持着实事求是的严谨学风,这种追求突出表现在审阅科研成果的严格之上。例如江苏省宜兴周处墓出土带饰的材质问题,该批带饰最初检验结果为铝制品,夏先生对此结果提出了质疑,后经多方反复试验验证,发现该批次带饰均为银制品,仅有体量十分小的碎片是铝制品,推测应是后世混入。正是夏鼐先生的严谨与坚持,避免了这次学术谬误的产生,纠正了早在三世纪的西晋中国便能提炼铝的错误说法。另还有典型事例为河北藁城发掘出土商代铁刃铜钺材质问题。起先冶金部所属钢铁研究院将该铁刃鉴定为古代熟铁,但夏鼐先生指出,铁刃并不能确定是否为熟铁,亦有可能是天然的陨铁。因此在该篇报告刊登出版时,他以“编后记”的方式表明了自己的观点,为此承受了巨大的政治压力。夏先生请权威专家进行了缜密的技术鉴定,最终判断铁刃为陨铁锻打成的。此二则事例充分体现出夏先生考古知识的渊博与研究经验的丰富,更表现出他在中国现代考古学科的严谨学风建设中所付出的不懈努力。

█ 考古学人才培养的贡献

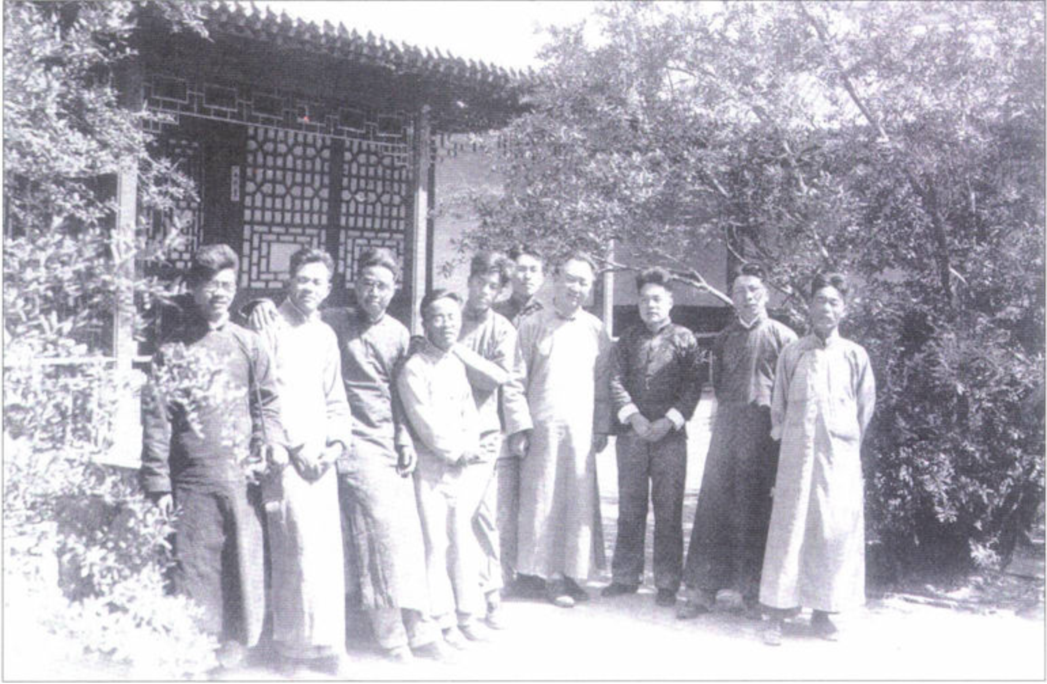

夏鼐先生在中国考古人才的培养上,亦做出了巨大的贡献。建国之初,田野考古专业人才紧缺,急需建设专业的考古工作队伍。夏鼐先生到任考古研究所不满一月,便带队前往河南辉县进行考古发掘。队伍中除副队长郭宝钧和秘书长苏秉琦外,大都为首次接触田野考古的年轻人。在工作中,夏先生以身作则,带领年轻的考古人学习考古的各个方面,从认土、找边,到照相、绘图和测量,再到填写表格、撰写报告,他都一丝不苟。先生每晚都要检查各项记录是否按时完成、内容有无差错;在闲暇时间更是带领新参与考古的同志在出土器物上做出标识和编号。

夏先生在其后的三十年间,又数次主持领导了全国各地的田野考古工作,规范了田野考古的操作规程,使科学的考古发掘普及全国。在他的言传身教之下,青年考古工作者快速成长,以参与辉县发掘的王伯洪、安志敏、石兴邦、王仲殊、马得志五人为例,他们后来被誉为考古研究所的“五虎上将”,是新中国田野考古承先启后的第一批业务骨干。其中王仲殊先生,更是于1982年继任考古研究所所长一职,从夏鼐先生手中接过了领导研究所发展、培养考古专业人才的重任。

图/辉县发掘团合影(后排居中站立者即夏鼐,其右苏秉琦、郭宝钧,其左安志敏、马得志、王伯洪、石兴邦,前右一赵铨、右三王仲殊、右四白万玉) 摘自《夏鼐传稿》

为了培养考古专门人才,中央文化部、中国科学院和北京大学合作,于1952年共同创办了北京大学考古专业(后发展为考古学系),这是中国考古学形成独立学科的重要标志。夏鼐先生不仅主持参与了北大考古专业的创办,同时兼任该专业的教授,为学生讲授“考古学通论”。他不仅传授课程理论知识,还时常带着学生们们动手参与考古实验。1952年至1955年,中国科学院考古研究所、文化部文物事业管理局及北京大学历史系联合举办了四届全国考古工作人员训练班,培训班学员为各地的文物单位或博物馆人员。夏鼐先生不但参与了考古工作人员训练班的筹备创办工作,也参与了其培训课程的组织策划,并亲授“考古学通论”和“田野考古方法”两门课程。1957年,夏鼐先生参与组织了在考古研究所创办的毕业生见习员训练班,旨在培训本所刚参加工作的年轻人员。这个训练班的课程与1952-1955年的考古工作人员训练班体例相似,夏鼐先生再次亲授“田野考古方法”,并在这门课程中对田野工作的方法做出了更系统的论述,课程讲稿汇成《考古学基础》一书。考古专业及考古训练班为国家培养了一批专业考古人才,他们在后续的文物保护和考古发掘工作上,发挥了重要的作用,取得了巨大成绩。

除了考古学专业内部人才的培养,夏鼐先生还颇为重视考古学中自然科学的应用与跨学科人才的吸纳。例如先生从中科院高能物理所调入仇士华、蔡莲珍夫妇,建立了中国第一个碳-14测年实验室,仇士华先生后来更是成为了国家重点项目“夏商周断代工程”的首席专家。夏先生在马王堆汉墓女尸解剖工作中指导过的主刀医生彭隆祥先生,后来成为了著名的古病理学家。受夏先生邀请,在藁城商代铁刃材质鉴定上合作的北京钢铁学院柯俊教授及其团队,后成立了中国古代冶金史研究中心,推动中国古代科技史的研究。夏鼐先生还曾联系上海硅酸盐研究所的周仁教授,对古陶瓷的制瓷工艺、胎釉原料的配方成分等进行分析测试,使得古陶瓷的研究取得令人瞩目的进展。

夏鼐先生这种慧眼识珠的伯乐视野,与海纳百川的胸怀精神,为我国考古学的全方位发展组建了人才梯队,培养了一大批考古学科领军人物。

夏鼐先生对文物保护的贡献

夏鼐先生不仅对中国考古学做出了卓越贡献,同时也推动了我国文物保护领域的发展。单霁翔先生就曾高度评价夏鼐先生,称他为“新中国文物保护事业的重要开拓者和奠基人。”

在新中国成立之初,我国的考古和文物保护事业均处于起步阶段,对全国境内的文物没有可靠的摸排调查,但是国家的建设发展已刻不容缓。由此提出了 “两重两利”工作方针,即“重点保护,重点发掘;既对基本建设有利,又对文物保护有利”。夏鼐先生在实际工作中,充分展示了在“两重两利”的方针下,如何妥善处理建设发展与遗址考古及文物保护的关系。以偃师商城早期城址的发现与保护为例,1981年,出于陇海铁路电气化的需求,拟在偃师县境的首阳山一带建设大型火力发电厂,而其厂址正在北魏首都洛阳外郭城的范围之内,又邻近西晋皇陵区,南面与夏代相关的二里头遗址相邻。夏先生为此迅速联系中国社会科学院的领导,并与多方单位共同努力协商,用时两年之久,终于使得电厂选址迁离该地。在后续针对该地块的发掘中,果然于1983年发现了保存完好的商代早期大型城址,取得多项重要考古成果。正是夏鼐先生对文物保护工作的责任感使他挺身而出,保护下了这座重要的商代遗址。

随着新中国的稳步发展,不仅 “基建考古”发掘项目已覆盖全国,为解决重大学术问题或各级各类文保单位展示利用需要而设立的“主动考古”发掘项目也日渐增多。夏鼐先生针对主动发掘却秉承着严肃谨慎的态度,他曾在文章中写道,

我希望大家围绕保护文物来作考古工作,这是因为保护文物就是为我们考古研究保存资料,保护工作一方面是国家的任务,保护祖先传下来的东西,把它传给子孙后代;一方面要为现在的考古研究工作保存完整的资料。

”

先生最先提出不主动发掘帝王陵墓的考古工作原则,他曾上书国务院:“古代帝王陵墓,除配合基建必须发掘外,最好暂时不作主动发掘”。谨慎进行主动考古,是为了能够对考古遗址及文物采取稳妥的保护措施,避免盲目且急功近利的发掘对文物造成不可逆的损伤破坏,这种做法对当今的文化遗产保护工作仍具有重要的指导意义。

夏鼐先生对文物保护和考古工作有着高度的责任感,为《文物保护法》的诞生做出了不懈的努力。他在《文物保护法》草案修订的过程中,不断地提出自己的建议和意见。最终,1982年,《中华人民共和国文物保护法》成功颁布,从法律上明确了文物保护工作的重要性,规定了文物保护相关的各种制度、法则和措施。1983年在文化部成立了国家文物委员会,夏鼐先生被任命为主任委员,并在此后的两年参与多项工作,包括主持组织会议、审核重大的考古发掘项目、督促重点文物保护单位的保护情况、制止破坏文物的违法行为等,为保证《文物保护法》的贯彻执行做出了巨大的贡献。

夏鼐先生在数十年的考古学术生涯中,建立了独具特色的唯物主义考古学体系。19世纪和20世纪初,关于早期人类文明,世界考古学界盛行线性进化论和泛传播论的学说,但夏先生的唯物史观使得他并不认同这二者。他认为,历史发展的动力是多元的,既不能以单纯的历史的分期或阶段划分来建立人类文化的直线型发展轨迹,也不能过度夸大传播说而否定人类不同文明的独立发展能力。1983年,夏先生提出了从考古学上探讨中国文明起源的重要课题,通过综合分析考古资料讨论中华文明是否为独立发展起来的问题。夏先生汲取了进化论对人类文明发展逻辑的认识和传播论对文明之间交流互鉴的认识,提出

中国虽然并不是完全同外界隔离,但是中国文明还是在中国土地上土生土长的。中国文明有它的个性,它的特殊风格和特征。

”

同年,他以“中国文明的起源”为题在日本进行了三次公开演讲,向世界正式宣布“中国文明是独自发生、发展的,而并非外来的。”并强调了中华文明对世界文明的贡献。夏鼐先生的体系思想和学术观念不仅对考古学产生了巨大的推动作用,同时也启发了后世的“夏商周断代工程”及“中华文明探源工程”等国家重点文物保护相关课题,有效推动了考古学在文物保护领域的价值体系建构。

夏鼐先生去世之际,时任中共中央政治局委员的胡乔木在悼念他时说:

夏鼐同志的毕生心血,部分地凝聚在他的许多第一流的考古学论著中,更多地凝聚在新中国考古事业巨大发展的实绩中。他是当代中国考古学人才的主要培育者、考古工作的主要指导者和考古学严谨学风的主要缔造者。

”

——胡乔木,《痛悼卓越的考古学家夏鼐同志》

夏鼐先生主要履历

1910年

2月7日,出生于浙江温州

1934年

毕业于清华大学历史系,获文学士学位

1935年

当年春参加安阳殷墟发掘

1935-1939年

留学英国伦敦大学。在留学期间参加由伦敦大学考古学教授M·惠勒领导的梅登堡山城遗址的发掘,1937年随同英国调查团在埃及埃尔曼特和巴勒斯坦杜韦尔参加发掘。后于1946年获埃及考古学博士学位

1941-1942年

任中央博物院筹备处专门委员。在四川省彭山参加东汉和刘超崖墓的发掘

1943-1949年

任中央研究院历史语言研究所副研究员、研究员,并曾任代理所长职务。其间参与在甘肃省敦煌、宁定、民勤、武威、临洮、兰州各地对新石器时代、青铜时代、汉代至唐代的遗址和墓葬进行的调查发掘

1949年

任浙江大学教授

1950-1982年

任中国科学院考古研究所(1977年后改为中国社会科学院考古研究所)研究员、副所长、所长

1950年

在河南省辉县(今辉县市)领导商代、战国至汉代的遗址和墓葬的发掘。1951年春在河南省郑州、成皋、广武、巩县(今巩义市)、洛阳、渑池各地主持对新石器时代、商代、汉代至唐代的遗址和墓葬的调查发掘。1951年秋在湖南省长沙领导战国和汉代墓葬的发掘

1955年

当选中国科学院哲学社会科学部学部委员

1955-1956年

领导黄河水库考古队在河南省陕县(今三门峡市陕州区)等地进行综合性调查发掘。1956-1958年在北京市主持明定陵的发掘

1959-1983年

当选第二至第六届全国人民代表大会代表

1974-1985年

先后当选英国学术院通讯院士、德意志考古研究院通讯院士、瑞典皇家文学历史考古科学院外籍院士、美国国家科学院外籍院士、第三世界科学院院士、意大利近东远东研究院通讯院士

1979年

当选中国考古学会理事长

1980年

受聘为中国大百科全书总编辑委员会委员,兼考古学卷编辑委员会主任委员

1982年

任中国社会科学院副院长兼考古研究所名誉所长

1983年

兼任文化部国家文物委员会主任委员

1985年

聘为《中国大百科全书》第一版总编辑委员会委员

1985年

6月19日,于北京逝世

参考资料(向上滑动查看):

相关链接:

*本期编辑:胡玥,排版:韩依琪,策划:张荣,审核:安家瑶、吕舟

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【文保先驱】夏鼐先生对中国考古学及文物保护的贡献

规划问道

规划问道