规划先行 有的放矢

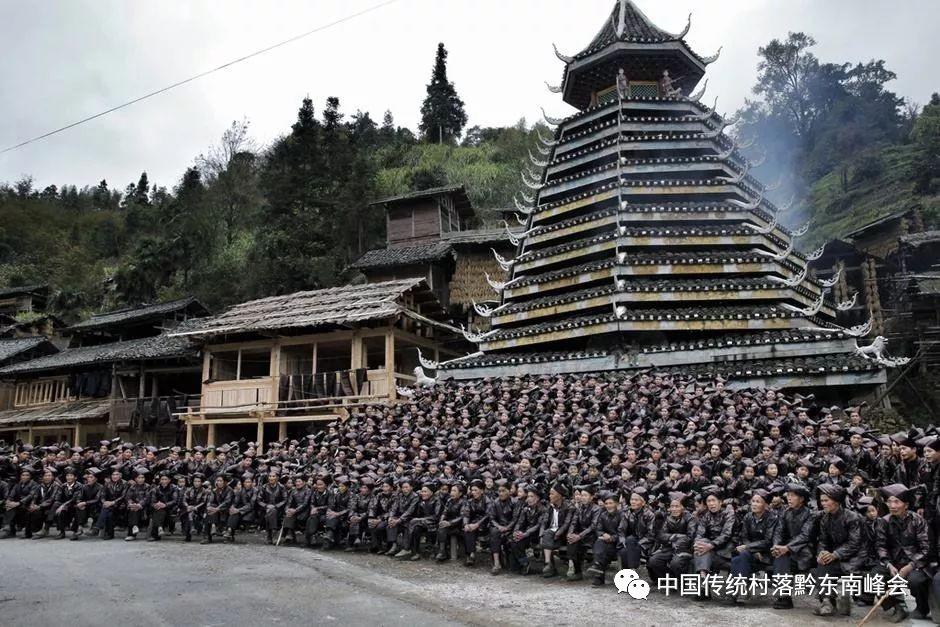

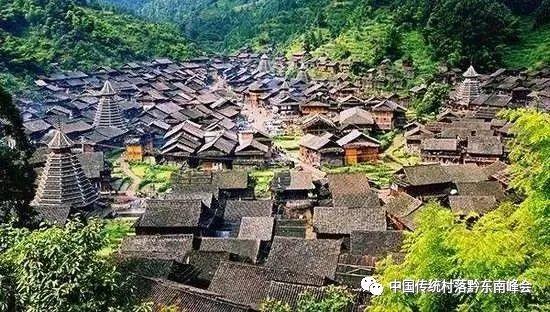

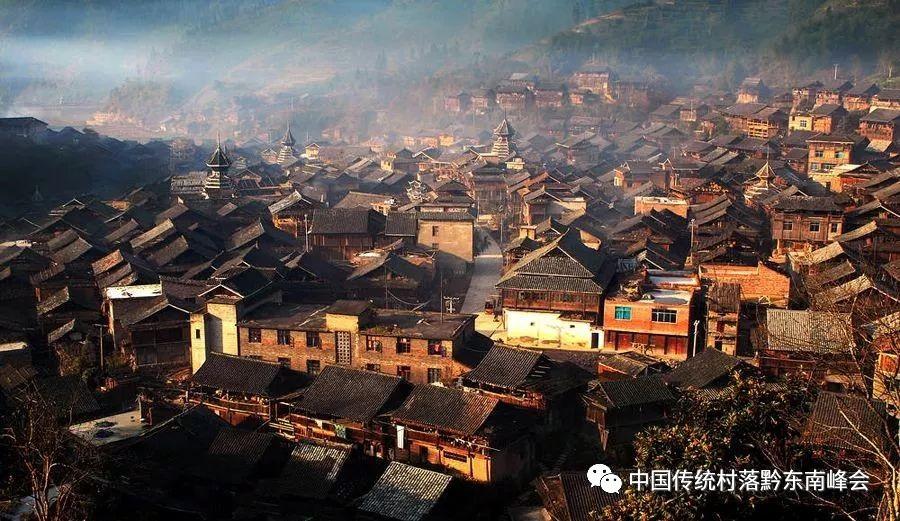

传统村落,蕴含着丰富的历史信息和文化景观,是中国农耕文明留下的最大遗产。但它不是“文保单位”,是生产和生活的基地,是农村社区,它面临着改善和发展。

如何才能提升其发展能力,实现保护与发展的相互促进和良性循环?

兵马未动,规划先行。

只有合理的规划,村寨发展、美丽乡村建设才能有的放矢。

我州目前已有309个村落被列入中国传统村落名录。为更好地保护、传承和利用这些传统村落的历史价值、建筑风貌、人文环境和自然生态,彰显传统村落保护发展的地方民族特色,提升村民的生活品质,将通过调查村落传统资源,建立传统村落档案,明确传统村落特征和保护价值,确定传统资源保护对象,规划保护范围,提出传统资源保护措施,提出改善村落人居环境、发展村落经济文化的措施等方面,对全州309个传统村落进行《中国传统村落保护与发展规划》编制。

凯里市三棵树镇朗利村,于2016年底以第四批列入中国传统村落名录,凯里市社会主义新农村建设办公室随即对朗利村进行了规划编制。

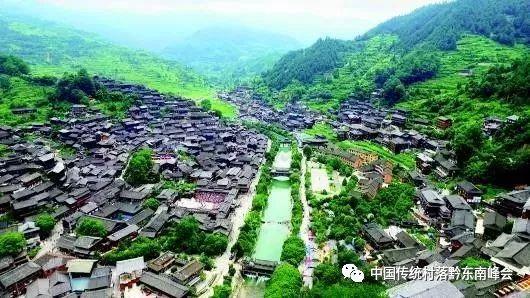

朗利村村前有清澈的白水河自南向北在村东流淌而过,整个村落均保持着“上山建寨,望水而居”的格局特征。该村完整地体现了我州巴拉河流域传统村落的选址格局,保存有完整的黔东南地区传统苗族干阑式民居建筑群。

朗利村的非物质文化遗产资源丰富、传承良好,包括招龙节、鼓藏节等节令类遗产,以及苗族芦笙舞、板凳舞,芦笙制作技艺、马尾斗笠制作技艺,堆花秀、织锦技艺等民间艺术遗产。

村内古树群环绕,寺庙、碑、芦笙广场等各类历史文化要素反映了我州传统苗寨文化生活情况,具有一定的历史文化价值。

通过研究朗利村的历史文献及现场实地考察,在朗利村自身文化特性以及文化内涵基础上,建立传统村落档案,编制保护规划,充分挖掘和发扬朗利村的传统文化,解构朗利村特定文化,使得村落传承的意义进一步明晰,在保护的基础上制定发展规划,实现朗利村社会效益、经济效益和文化效益三者的共赢。

按照保护发展规划,使朗利村成为“传统格局完整、生态环境优越、文化特色突出的滨河苗乡文化景观村”。以遗产保护为核心,兼顾村落发展,在保护村落格局和建筑、传承非物质文化遗产、完备生活及旅游服务设施的同时,协调解决文化遗产保护与村民生活的矛盾,形成合理建设、可持续发展的发展模式。

据悉,为加快推进我州传统村落规划编制全覆盖,目前我州前三批276个传统村落已完成《中国传统村落保护与发展规划》编制,并经县级人民政府审批通过;第四批33个传统村落保护发展规划编制完成,正在按照程序报县级人民政府批复中。

通过规划村落的保护、发展,让在传统村落居住的村民能够意识到自己的村落不仅具有重要的历史价值,也能为自己的生活品质带来改善,日子有盼头,满目美好。

消防保障 住得安心

“苗寨是我家,防火靠大家。”“火灾不留情,预防要先行。”……走过南花村的风雨桥,沿着石阶在村里行走,木质苗家吊脚楼上各式各样的防火警示标语牌,似乎成了南花村的一道风景线。

据了解,2016年底凯里市三棵树镇南花村入围第四批中国传统村落名录。为全面提升传统村落火灾防控能力,加大传统村落保护力度,根据州传统村落领导小组关于传统村落消防“六改”工程建设要求,制定了消防改造工程实施方案,大力实施消防改造工程,稳步推进消防基础设施建设,加大消防隐患排查等多举措筑起了传统村落消防安全“防火墙”。

“现在看到的这些消防管道,我们要把它们都填埋到地下,整个村里总共要开挖和填埋消防管道3800余米。为了保质保量完成工程改造项目,现在有四十个工人每天在村里赶工。”南花村消防工程改造项目的负责人杨正龙告诉记者,项目于今年7月21日开始实施,总投资200余万元,共在南花村安装消防栓50余个、消防箱50余个、全村187户人家每户安装灭火器一个、修建消防专用高位水池一个、普通消防水池一个、配备消防器材3套,截至9月6日,已完成项目工程量的百分之九十。

正如杨正龙所说,记者在南花村里看见,每四十米左右就有一个新安装的消防栓,消防水池里蓄满了水,水池边也修建了用于防护的围栏,村子高处的高位水池也从6公里以外的地方引来了水,消防工程改造在南花村井然有序地进行着。

“等消防基础设施都建设完成以后,我们会把消防知识读本宣传册送到村民手中,并提醒广大村民注意防火安全。”凯里市新农办建设科科长王宇告诉记者,现在村里大多数是留守儿童和老人,为了不让消防基础设施成为摆设,必须教会村民使用干粉灭火器、消防潜水泵等器材的基本操作步骤和方法技巧。

除了消防基础设施的改造以外,南花村的室内消防电改工程也惠及了每户村民。

“以前家里面的花线就裸露在墙上,乱七八糟的也不安全。现在免费帮我家都换了管装的新电线,又整齐又安全,好得很!”记者走进村民王美的家,看见一百多平米的大房子里,从厨房到卧室,崭新的节能灯,整齐的布线,每一间房间的线路都进行了改造。

王宇告诉记者,南花村里的房屋都是木质结构,室内电线老化、乱接电线的现象比较普遍,杂乱无章的电线织成的“蜘蛛网”,为消防安全埋下了不小的隐患。了解到这一现象后,为改善村民传统用火用电习惯,减少消防安全隐患,已开始免费在村里每家每户进行室内消防电改工程了。

离南花村不远处的季刀村作为第三批中国传统村落,已于2016年完成了消防基础设施项目建设,项目包括新建高位水池、寨内蓄水池、铺设消防管网、安装消防栓、配备消防箱等,总投资达290余万元。

今年2月,凯里市消防大队及有关单位联合组织开展传统村落消防演练,并成立消防安全志愿队,季刀村20余名义务消防员和百名村民参加了消防实地操练。

省政府将“2016年十大民生实事”完成100个传统村落消防安全改造任务全部分配给黔东南。我州高度重视,建立“一个村寨、一名领导、一套人马、一抓到底”的工作责任机制。在建设工作中,州政府采取召开现场会、签订责任书、下派蹲点干部、定期督察、组织验收和责任追究等办法,大力推进建设改造工作。

在充分借鉴广西三江县、融水县农村消防建设成功经验的基础上,结合黔东南传统村落开辟防火隔离带难度大且不能破坏民族地区风貌的实际,破解了连片木质结构传统村落消防基础设施建设“瓶颈”。截至2016年底,我州已完成100个(黎平27个、雷山20个、从江18个、榕江9个、台江8个、剑河7个、丹寨3个、锦屏2个,凯里市、施秉县、黄平县、岑巩县、三穗县、天柱县各1个)传统村落的消防基础设施建设,且全部通过验收,并做好移交工作。

100个传统村落共修建取水坝(提灌站)55个1590立方米,铺设引水管网155537米,新建高位水池95个18542.5立方米,铺设寨内消防主管261388米、支管104347米,安装消火栓3854个、消防器材箱3904个、消火栓保护盖3676个,新建普通消防水池61个2905立方米,配置消防水带7873盘172950米、水枪3373支、消防机动泵272台、破拆工具108套、灭火器20469具,累计投入资金13065.79万元。

今年按照黔东南州“2017年十件民生实事”精神,要完成209个传统村落消防安全改造。通过开展工作督查,深入村寨实地了解工程进度及存在问题,目前209个传统村落均已完成消防规划和施工图设计,并通过州级复审,64个村落已基本完工。

对黔东南来说,传统村落是少数民族传统的家园,更是大美黔东南这个“聚宝盆”中最璀璨的一颗颗珍珠,保护其家园就是保护其民族。加快推进传统村落消防基础设施建设全覆盖,这一保护新措施不仅为传统村落增添了消防安全的保护伞,也让居住在传统村落中的广大群众住得安心。

环境整治 村寨洁净

11月20日,初冬时节,冷风习习,不少植物开始凋零。但是,在雷山县郎德村郎德上寨的人工湿地上,荷花、美人蕉、菖蒲等各色植物却生机盎然。更加神奇的是,流经这片湿地的生活污水竟然变成了清水,汩汩流入稳定塘,浇灌一池花草。

沿着人工湿地河边的石板路,不一会儿我们就来到了上郎德的游客接待中心。原村支书吴剑热情地跟我们打招呼。

“这寨子空气好、漂亮,我们非常羡慕你们住在这里。”记者说。

“五六年前,我们也不敢想会有今天的舒服日子。”吴剑十分感慨地说,以前在地上挖一个土坑,上面架两块木板,就是厕所了。垃圾污水随意倒。实施垃圾污水治理后,厕所大改造,厨房污水、洗浴废水经管网直接排入污水处理池。每家每户自己收集垃圾,第二天清早出门干活,便丢到村里定点的垃圾箱,政府按时清运。

随后,记者在村寨里边走边看,无论是入寨的石板道,还是村民的房前屋后,都非常的干净整洁,每家每户都铺设了污水收集管网,每隔一段距离就有一个垃圾箱。寨子里有不少前来写生的人,他们说是被这里整洁舒适的环境和浓郁的民族元素吸引来的。

据郎德镇村建中心的李文豪介绍,郎德上寨安装污水收集管道5914米,设计处理污水量每天100吨,利用所建设施的高程差异,让污水流经湿地系统,使得其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,进而让水质得到净化。共有垃圾箱60个,垃圾装运箱6个,实行门前三包责任制,村庄内的垃圾采取“农户收集、村内集中、乡镇转运、县垃圾站处理”的清理模式。

而这里只是我州传统村落“四个全覆盖”之一——垃圾污水治理全覆盖的一个缩影。

据了解,全州309个传统村落,目前中央环保专项资金已到位41520万元,覆盖全州16个县(市)276个传统村落。目前,已建成项目66个,正在建项目158个,其余52个项目正在开展项目实施方案编制、项目实施方案审查和批复、项目工程招投标或设备采购等工作,要求在2017年12月30日前全面建成。2017年10月新下达的24个村落专项资金7200万元,项目预计2018年启动实施,2018年年底建成。

截至2017年8月底,我州已建成生活污水主(支)管网(沟)90余千米,建成农村生活污水处理设施67套,购置生活垃圾清(转)运车115辆,配置生活垃圾箱(桶)4656个、垃圾斗126个,配置垃圾手推车326辆,新建垃圾收集房(池)191座,建成生活垃圾焚烧炉等生活垃圾处置设施46套(个)。

通过垃圾污水治理全覆盖,全州农村生活污水、生活垃圾等村寨环境卫生基础设施不断完善,治理覆盖地生活污水治理能力和生活垃圾回收、处置能力不断提高,农村“脏乱差”突出环境卫生状况得到明显改善,村庄人居环境质量稳步提升,不仅将美丽和洁净带给了老百姓,还为建设百姓富生态美的大美黔东南创造了条件。

村庄绿化 “景”上添花

有了整洁安心的居住环境还不够,还要让传统村落里的村民生活得舒心。黔东南在进行消防设施建设和农村环境整治的同时,还实施了绿色村庄创建。

深秋时节,走在通往隆里古城的路上,放眼望去,郁郁葱葱的杉树群让你宛如置身于绿的海洋,耳边传来的是风吹树叶的沙沙声响,呼吸的是直透心脾的湿润、清新的空气。

江化远的家就坐落在这座“原始深林”里。

近年来,越来越多的人不再满足于最基本的旅行条件,而是追求心灵上得到升华。拥有优越度假旅游资源的隆里古城,正成为人们休闲度假旅游的目的地。

看到游客越来越多,江化远的老伴和大儿媳便经营起一个家庭旅游接待点。接待点名为“济阳家园”,每逢节假日,他家的房源天天客满,“因为接待不了那么多,很多客人都推掉了。”多的时候一天能有2000多元的收入。

江化远告诉记者,很多游客来这里旅游、度假,除了隆里有别于中原和当地少数民族的文化以外,还因为隆里四周青山环绕,生态优良,在这里可以感受惬意的田园生活。

如今,隆里古镇的餐饮住宿业发展如雨后春笋一般,由原来的两三家接待点发展到现在的38家酒店和民宿,可满足500余人入住。

隆里人能享受生态带来的福利,是祖祖辈辈共同守护这片青山绿水获得的回报。

在隆里,种花种树的习惯一直就有。其中,兰花的清幽是隆里人最喜欢的。隆里土生土长的村民江滋根告诉记者:“以前老人都崇尚读书,喜欢兰梅竹菊,陶冶情操,所以我们这里家家户户都喜欢种一些花草,特别喜欢兰花。”

漫步隆里的三街六巷,各种花草随处可见。庭前屋后凡是有土的地方,都栽上常绿树,庭院里摆满了盆栽。

“以前,我家有很大一片山林,小时候我常常陪父母亲去山上护林造林,那些树子蛮大,特别是有棵老梨子树特别记忆深刻,要两个人才能抱得住。”江滋根自豪地说。

隆里对植树造林从不间断,除了集体山林外,村民还积极管护自家山林。这也使得现在古城四周生态环境良好,林业资源丰富,森林覆盖面积54890亩,森林覆盖率79% ,保存有完好的原始森林和多种珍稀树种。

“中国最后一个枪手部落”——岜沙,以其参天的古树、茂密的植被让不少游客流连忘返。

“岜沙”,在苗语中的意思是草木繁盛的地方。岜沙人说:“人来源于自然,归于自然;生不带来一根丝,死不带走一寸木。”草木繁盛的地方,岜沙绝非浪得虚名。岜沙村寨内外古木参天,植被茂密。据当地人介绍,寨子里每个居民的一生都会与树木有着永不断绝的联系。出生时,长辈会为每个人栽下一棵健壮的树作为生命树,这棵树会在日后成为其主人棺木的原材料。岜沙人死后不留坟冢,在安葬处又栽下一棵树,这样生命就会以另一种形式延续。

在清水江边的锦屏文斗苗寨,也有着许许多多与绿化、环保有关的故事。刚进寨门,便看到大大小小的一片石碑林。其中一块立于乾隆三十八年的“六禁碑”,把远古朴素的护树之风道来:“禁不俱(拘)远近杉木,大小树木,不许任人小儿砍削,罚银十两。”“禁四至油山,不许乱伐乱捡。如有人违,罚银五两……”这个身居大山深处的苗寨,两百多年前就有了强烈的环保意识。这是迄今为止,我国少数民族地区发现最早的一件以碑记形式留存下来的环保实物资料。这块碑也被誉为“民族环保第一碑”。

村内还保存有巨大苍翠的古树600多株,树种有30多种,国家一级重点保护植物红豆杉就有300多株,森林覆盖率达到95%。

村支书姜达榜介绍说,文斗人崇尚自然,亲近自然,以爱山、亲水、护树的情怀,代代传承着人与自然和谐相生的环保理念。对于居住情况,姜达榜脱口而出的就是“舒服”两个字,带着自豪。“四周都是树,让我们村更加干净整洁无污染,空气特别好。”

黔东南原本就离不开树,散落在绵延数百里的山脉中的任何一个村寨,周围都是古树参天。举目望去,漫山遍野,苍翠欲滴。而绿色村庄创建,让村民在满眼苍翠的同时,更能享受到如诗如画的美景,犹如“景”上添花。

据了解,2016年我州雷山县乌东村、锦屏县文斗村、台江县登鲁村3个传统村落被列入全国第一批绿色村庄名单。2017年我州开展160个绿色村庄建设,其中传统村落有54个,截至11月14日,建成24个,正在建设30个。

无论是朗利、南花、季刀、郞德或者是隆里、岜沙、文斗,都只是黔东南实施传统村落“四个全覆盖”的一面镜子。通过它们,我们看到了黔东南对传统村落保护与传承的用心和当地百姓居住的舒心……

在传承中保护,在保护中升华。

峰会让一个传统村落与现代文明对话的平台在黔东南搭建,一条探究传统村落保护、传承和发展的道路在这里继续延伸。

作者:龙晓慧 康 莉 通讯员 杨晓海

来源:黔东南新闻网

图片来源:网络

始发于微信公众号:中国传统村落黔东南峰会

规划问道

规划问道