松山湖的经营智慧一方面瞄准“湖”的价值,提出建设一座生态新城,构筑一种人与自然在环境或特征上的相适应的关系;另一方面,新城规划设计基于社会学视角研究“人”的需求,设计物质空间环境形成新生活方式和新工作方式、从而吸引区域有智慧和有财富的“人”。20年以来“湖”与“人”的价值不断积累,科技共山水一色的松山湖范式内涵持续迭升。

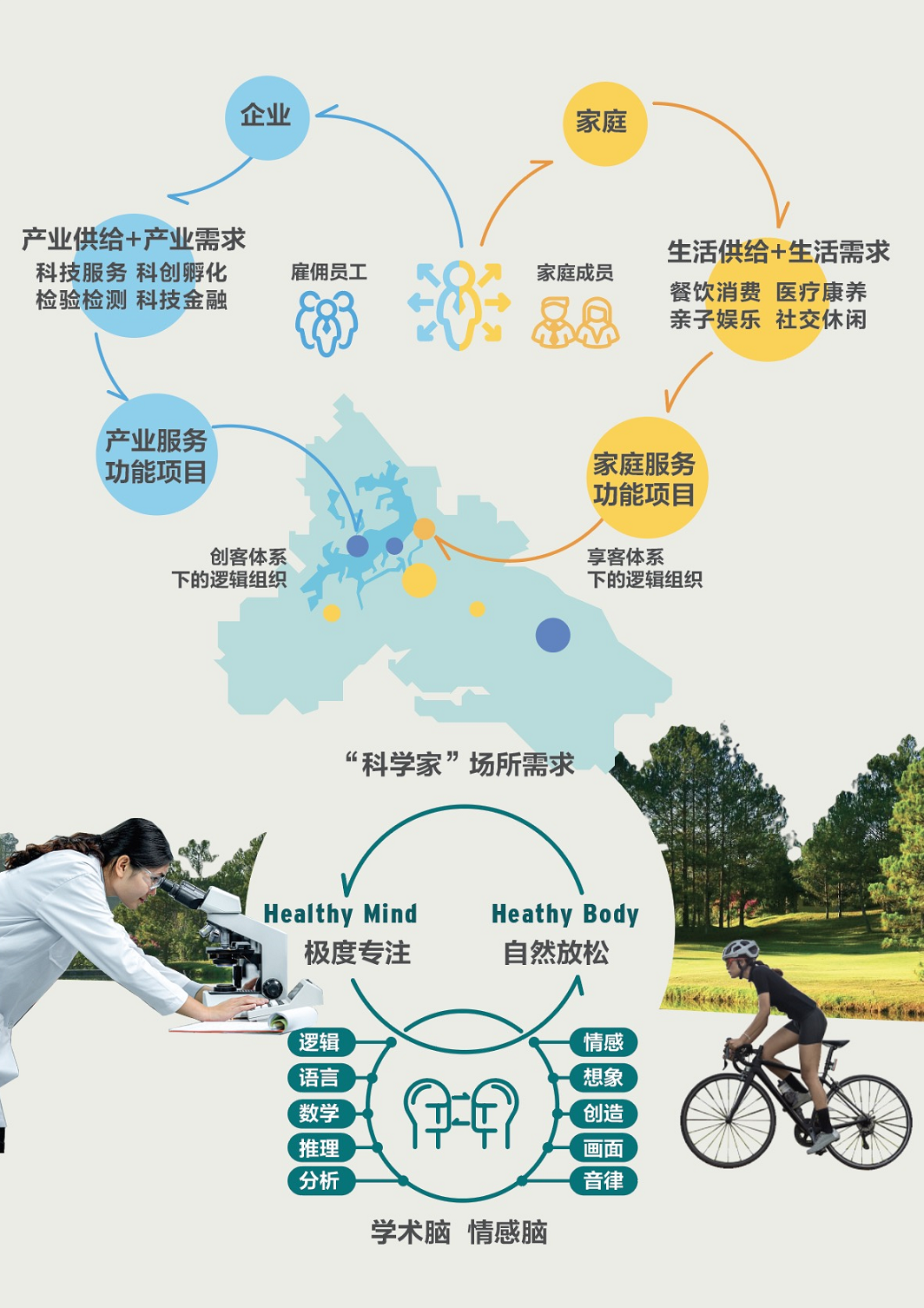

20年后,松山湖已经成为大湾区综合性国家科学中心先行启动区、东莞“一主两副”城市中心之一。湖的生态品牌和人的价值主体更加明确:城市空间发展始终围绕和依从8平方公里的天然湖泊;而区域有智慧和财富的“人”更加清晰具体,即是松山湖科学城以科学家等创新人群为基础的社会人口。

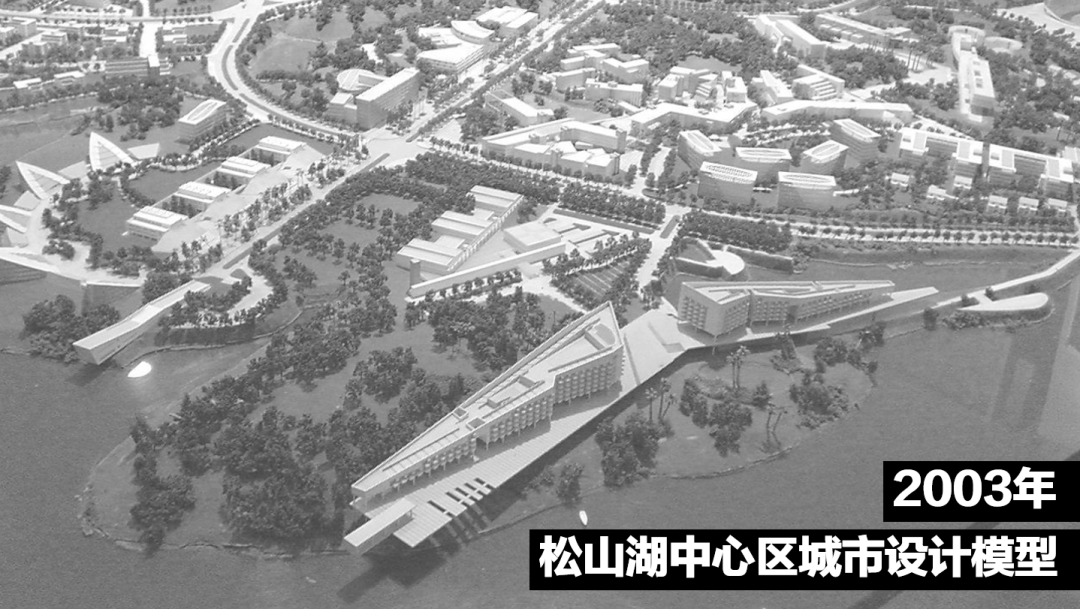

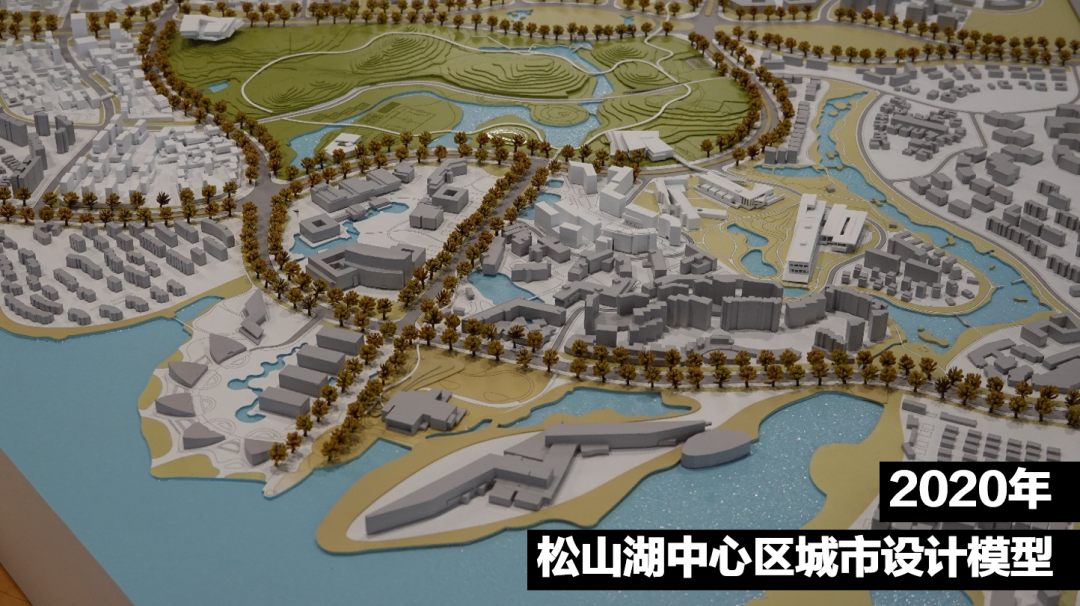

2003年松山湖城市设计的价值逻辑依旧是现在和未来空间秩序的前提。2020年以来松山湖中心区城市设计延续几个价值观:

以生态学视角、围绕“湖”,

完形中心体系和空间设计;

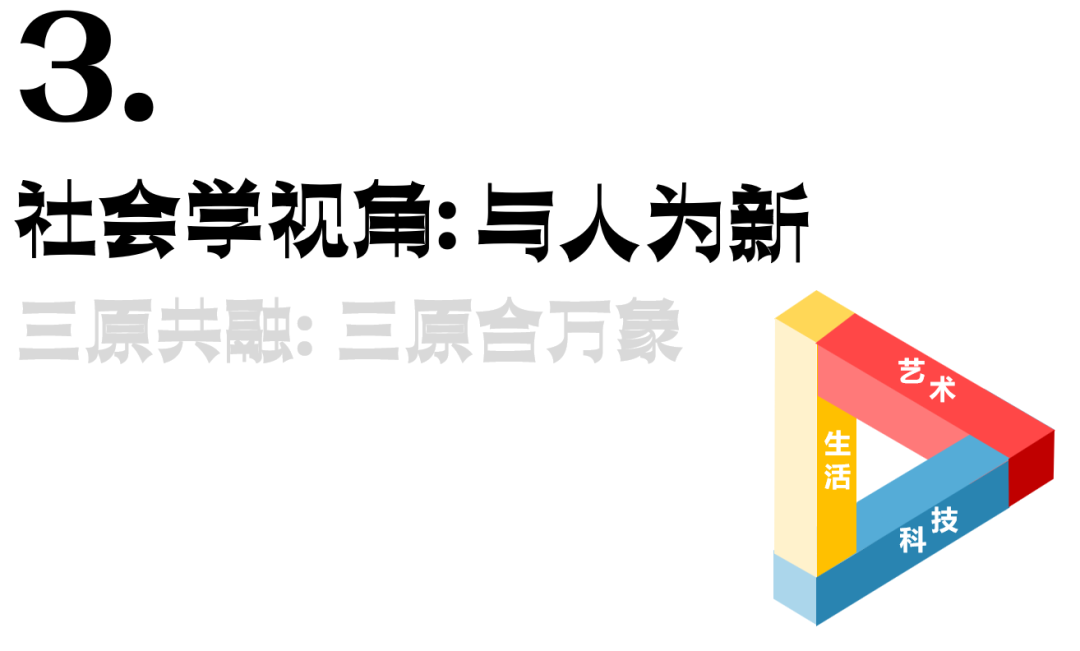

以社会学视角、围绕“人”,

凝聚需求共识,完善服务功能与场所营造;

传承从战略到实施的伴随理念和服务,

项目持续跟进后续项目详细设计和实施建设,

“湖”:生态城市的底层逻辑

2003年松山湖城市设计提出围绕8平方公里湖面,保留标志性山体和沟谷汇水廊道,这是生态城市的核心基础与骨骼脉络。为松山湖处处可感知的水岸和丘陵保留了最原本、最多样的体验基础。

“城”与“湖”:环湖多中心体系

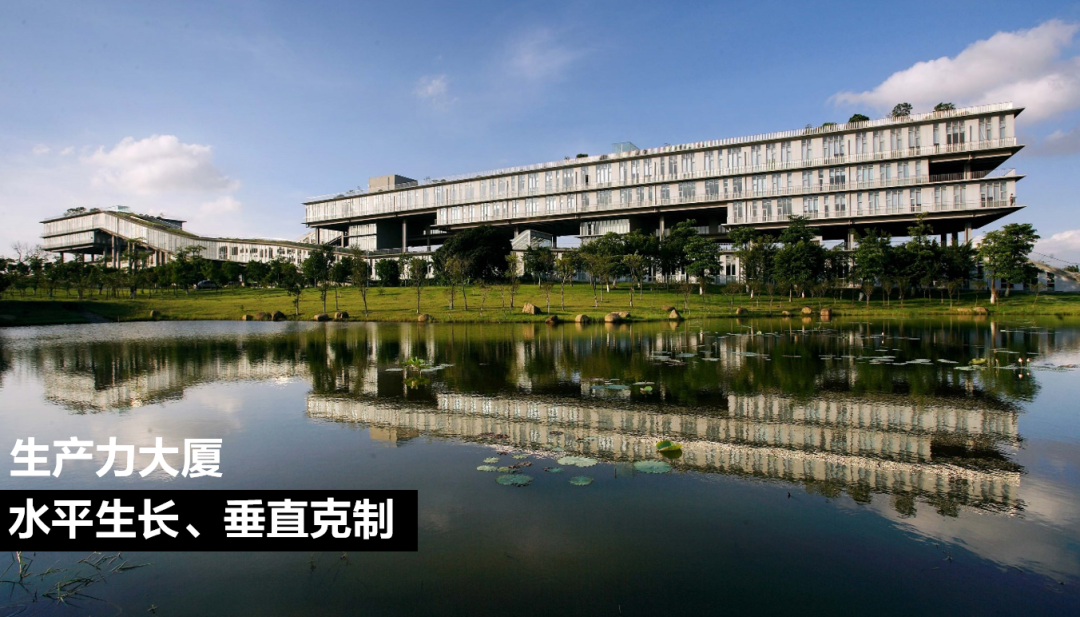

“传承”:小而美的松山湖城市中心

“人”:围绕创新群体的“需求”

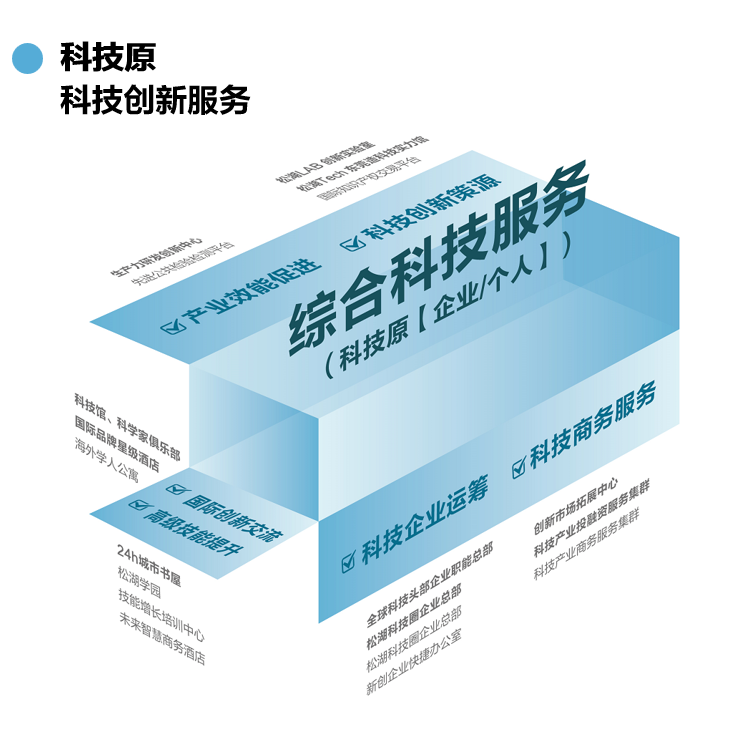

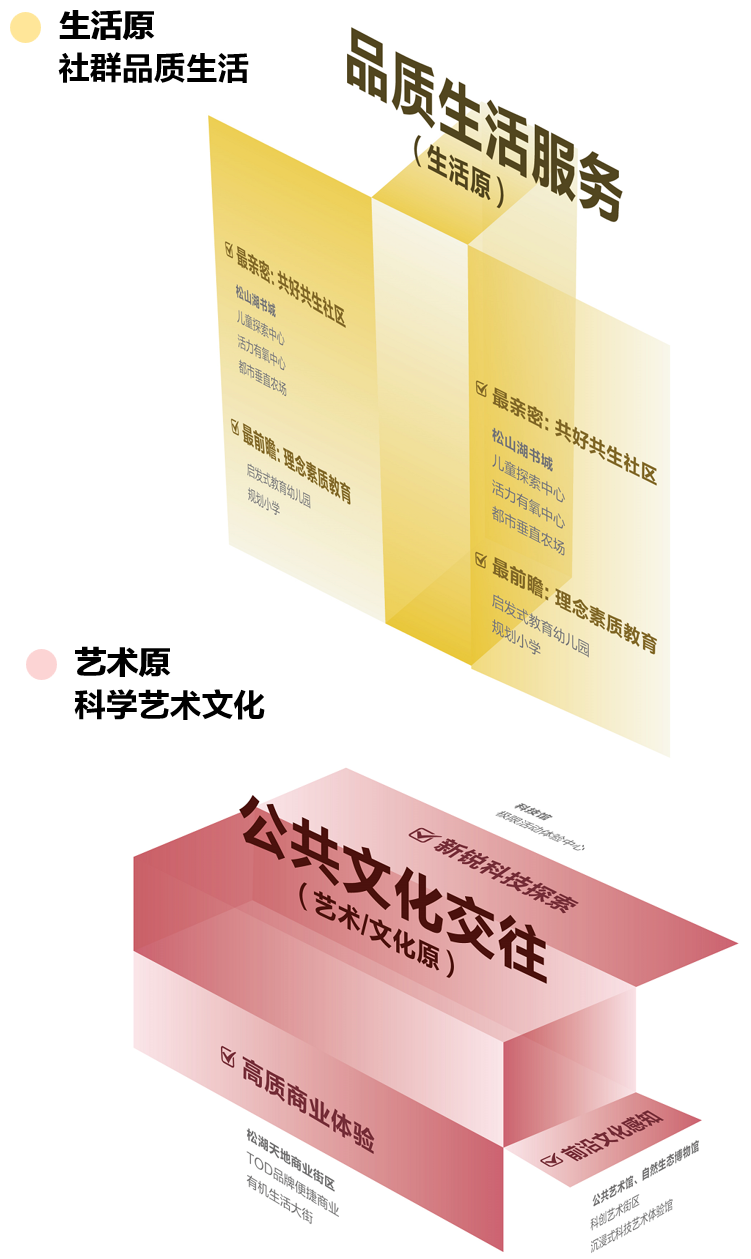

设计三原:科技原、生活原、艺术原

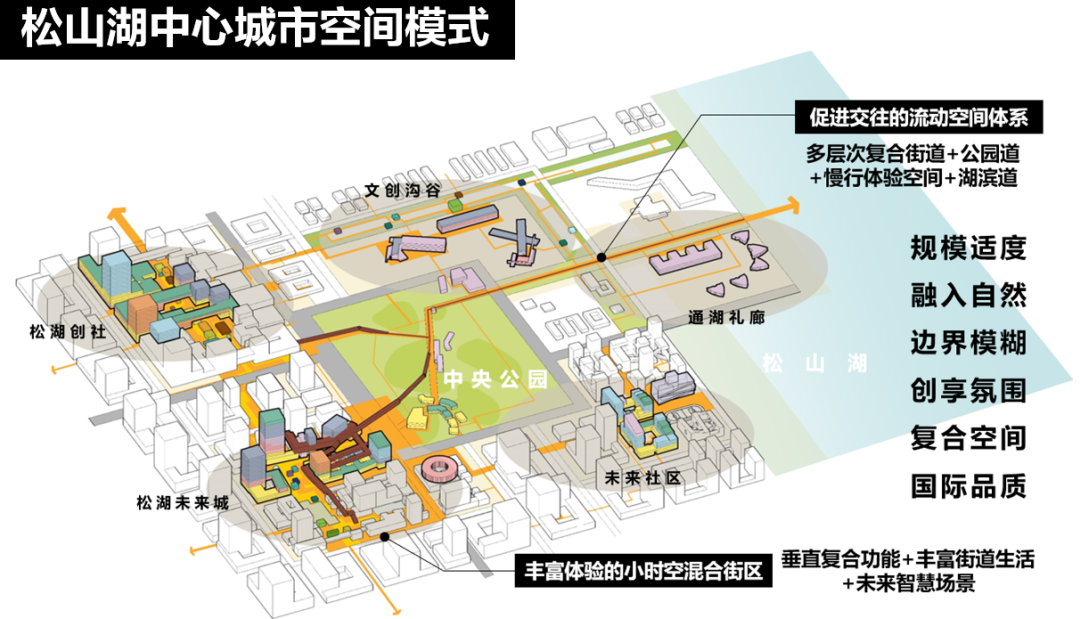

延续三原需求,策划、交流、校核,形成中心区城市设计项目分级体系。项目体系在政府-设计方-开发方的共同工作下,大部分传导为实施性项目要求,并有通湖礼廊、松科苑人才社区和松山湖国际艺术街区(策划名“科学家俱乐部”)等得到首期实施。

三原之径:城湖对话的空间主线

在中心区5.4平方公里范围内,城市设计构筑了一条全长约3km、链接城与湖、促进社群交往的空间主线,结合地形、功能和景观的差异化分段特征,包含城市中心段、中央公园段和通湖礼廊段三部分。

松山湖中心区城市设计通过伴随后续建筑和景观设计的方式,以城市设计功能项目策划、空间设计指引、方案意见反馈,与下层次实施性项目一体化工作,确保整体空间构想能拆解为行之有效的设计要求。城市设计在三原之径南段策划了三个核心项目,其中通湖礼廊(南北段)和松科苑改造项目已实施,科学家俱乐部(艺术街区)有序进入实施。

| 城市设计:

中国城市规划设计研究院深圳分院

&IF本色营造

华润置地(深圳)有限公司

通湖礼廊原为礼宾路南北段组成,南段为通向松山湖管委会的一条机动车通道;北段生态基底良好,但空间界面消极,道路人车混行。城市设计提出将南段与管委会空间整合形成完全人行化的滨湖公共空间,以“科技共山水一色”的景石作为轴线起点通向滨湖水岸,形成代表松山湖的精神轴线。

▲ 探入湖中的滨湖平台 ©ACF

▲ 阳光草坪结合休闲台阶 ©ACF

▲ 草坪与旱喷广场 ©ACF

▲ 骑行/跑步道和休息设施 ©ACF

▲ 滨水观景平台 ©ACF

项目名称:东莞松山湖中心区城市设计

委托单位:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会、华润置地(深圳)有限公司

项目组成员:

-

中国城市规划设计研究院深圳分院: -

朱荣远、卓伟德、傅一程、朱正、逄浩廷、严浩君、房佳萱、李双婷、张久帅、晏艺文 -

-

艾奕康有限公司 :

-

李立人,康本裕,黄文靖,陈都,宋汪洋,胡中原,管明斯,聂闻多,陈欣 -

-

东莞市润溪房地产有限公司项目组

-

中规院深圳分院城市设计中心

–

相关阅读

原文始发于微信公众号(城PLUS):与湖为一 ,与人为新:松山湖中心区设计

规划问道

规划问道