基于京津冀三地生态红线划定中存在的差异,为解决由划定结果差异带来的实施管理上的困难,北京市城市规划设计研究院生态红线专题组草拟了“京津冀共划生态红线,开创区域生态管理新纪元”的提案,由全国政协委员沈瑾提交给今年两会。

在2011年《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发【2011】35号)首次以规范性文件形式提出“生态红线”的政策契机后,中共中央习总书记为加强生态环境保护多次提出“划定生态红线”。2012年底,环境保护部召开生态红线划定试点工作启动会,确定了内蒙古、江西为红线划定试点,随后,湖北和广西也被列入红线划定试点。同时,天津市、北京市和河北省也都分别开展了生态红线的划定工作,但由于划定主体不同、对生态红线理解不同,造成划定结果存在较大差别。此外,京津冀区域协同发展已上升到国家战略,并将治理空气污染和改善生态环境作为重要突破口。《京津冀协同发展规划纲要》中,对于“推进生态保护与建设”提出:“通过优化生态安全格局,划定生态保护红线,实施分区管理,明确生态廊道”。

在京津冀协同发展的大背景下,针对京津冀三地生态红线划定以及区域生态管理中的困难与问题,提案提出“建立京津冀区域在共同的平台上,划定生态红线与增长边界,推进区域协同发展,促进生态环境质量共同提升”的建议,具体如下:

第一、搭建平台。在京津冀三地已划定的生态红线过程中,各地划定主体不同,带来了后续实施管理上的困难。天津市《天津市生态用地保护红线划定方案》由天津市环境保护局组织撰写;北京市《北京市生态红线划定及管理办法》由北京市规划委员会协同各委办局共同出台;河北省生态保护红线由国家环保部划定。因此,建议京津冀三地确立统一的工作平台,成立京津冀三地生态红线划定工作协调组,共同划定生态红线。

第二、资源共享。京津冀三地生态规划开展的深度各有不同,生态红线划定的工作基础也各有侧重,因此,建议三地以生态用地斑块为基底,以生态系统完整性为前提,共同梳理生态要素分布、质量,完成区域生态资源一张图。

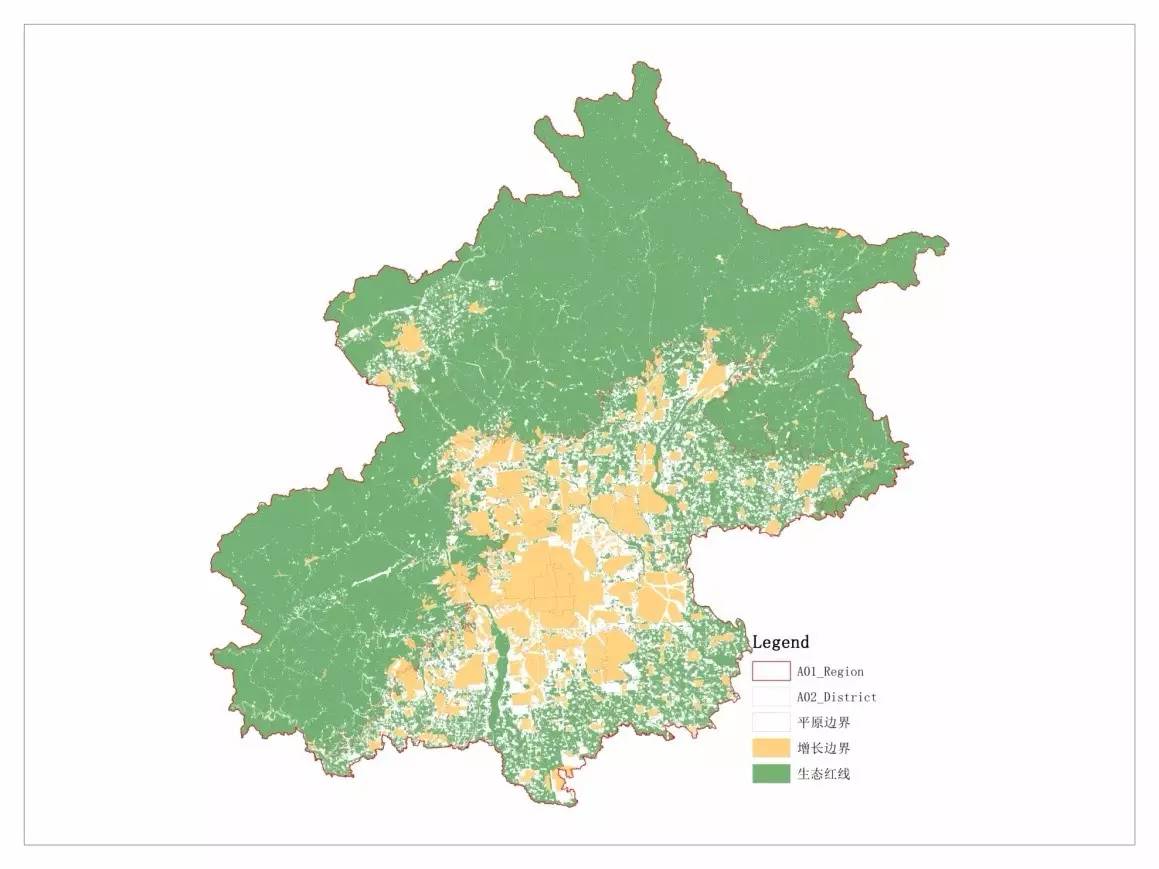

第三、统一认识。京津冀三地对于生态红线的概念和内涵尚未形成共识。天津市以“山、河、湖、湿地、公园、林地”生态用地保护为基础,划定了生态红线区(占全市总面积15%)和黄线区(占全市总面积10%);北京市以“山、水、林、田、湖”生态用地斑块为基底划定了生态红线(占全市总面积70%,见下图),与增长边界构成了“两线三区”全域空间管控体系;河北省以重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区为基础划定的生态保护红线方案(占全省陆地总面积的23.55%)。京津冀三地生态红线划定的比例差距较大,因此,建议京津冀三地确定统一的生态红线划定思路,形成共同的生态保护目标和策略。

北京市“两线三区”体系构建图

第四、协同管理。对生态红线划定理解不同造成了划定结果的不同与后续实施管理的困难。首先是生态红线的法律效力不同,天津市生态用地保护红线已纳入到相应环境保护规划中,北京市生态红线划定方案作为本次总体规划修改的重要组成部分,与增长边界共同构建北京市“两线三区”新格局。此外是各地生态红线实施效果不同,采用各类生态保护区范围为基础划定的生态红线方案可能造成实施过程中的困难,比如生态红线与现有自然保护区、风景名胜区等生态保护现行法规之间如何对接,产业环境准入标准、生态补偿、违规惩罚制度不明确,致使生态红线的实施缺乏法治效力,再比如各类生态保护区空间上交叉重叠,蓝、绿、黄色空间边界模糊,部门管理难以落地,也是造成生态空间被侵蚀的重要原因。因此,建议制定并出台统一的划定和管理办法,明确各地区各部门工作职责,实现部门之间的横向衔接,明确划定、审批、调整标准和程序,健全自然资源资产产权制度和用途管理制度,建立生态保护红线考核与责任追究机制,建立统一的生态补偿等机制,开创京津冀区域生态管理的新纪元。

京津冀区域通过“搭建平台、资源共享、统一认识、协同管理”,共划生态红线,将有利于在区域层面上对生态资源进行最严格的保护和管理,保护重要生态系统及其生态功能,保护生物多样性及其物种不被破坏,实现京津冀区域打造成为生态修复环境改善示范区的目标;有利于在区域层面构建生态安全格局,提升各类生态系统的完整性,提高生态资源服务能力;有利于在区域层面实现全域空间管制,进而促进经济、社会、生态的全面、健康、可持续协调发展,实现京津冀三地经济社会协同发展。

规划问道

规划问道