环境—人—时间的共情:方塔园设计观的当代意义

“无论是谁去书写 20 世纪 80 年代以来的中国建筑史,我相信方塔园都是无法绕过的。”(王澍,2008)

方塔园是建筑界公认的杰作,以往对于北大门、东大门与何陋轩等几个小尺度建筑乃至其用材和细部的讨论很多,但公园全局作为艺术作品的价值仍有待发掘。遵循冯纪忠公开发表的理论,回到历史现场“再做一遍”的设计过程证明,方塔园对于审美客体和审美主体双元的重视为城市更新背景下的建筑设计提供了一种开启“环境-人-时间”共情关系的密码。

1978 年上海市为城市更新中的松江古镇规划了以方塔为中心的公园,并委托冯纪忠负责设计。 一生致力于中西汇通、古今交融的建筑教育家冯纪忠(1915-2009)于是获得了职业生涯中至关重要的实践机会。

冯纪忠有着深厚的传统文化底蕴,诞生于河南开封的世家并以祖父的谥号“忠愍”为名。他自幼学习国画,毕生爱好古代诗词歌赋与绘画,并在中年后与大画家林风眠结为至交。冯纪忠的现代思想则奠基于维也纳,自 1936 年入读维也纳的技术学院,(图 1)五年后毕业并获得洪堡奖学金,获得建筑师资质后任职于维也纳的多所建筑事务所。深厚的国学底蕴与十年旅欧生涯孵育了冯纪忠独特的设计观,在 1946 年回国后的教学、研究和实践中不断酝酿,终于在 1978 - 1988 年的方塔园实践中完成了审美客体与审美主体高度融合的艺术创作。

图1 冯纪忠在意大利(1937)

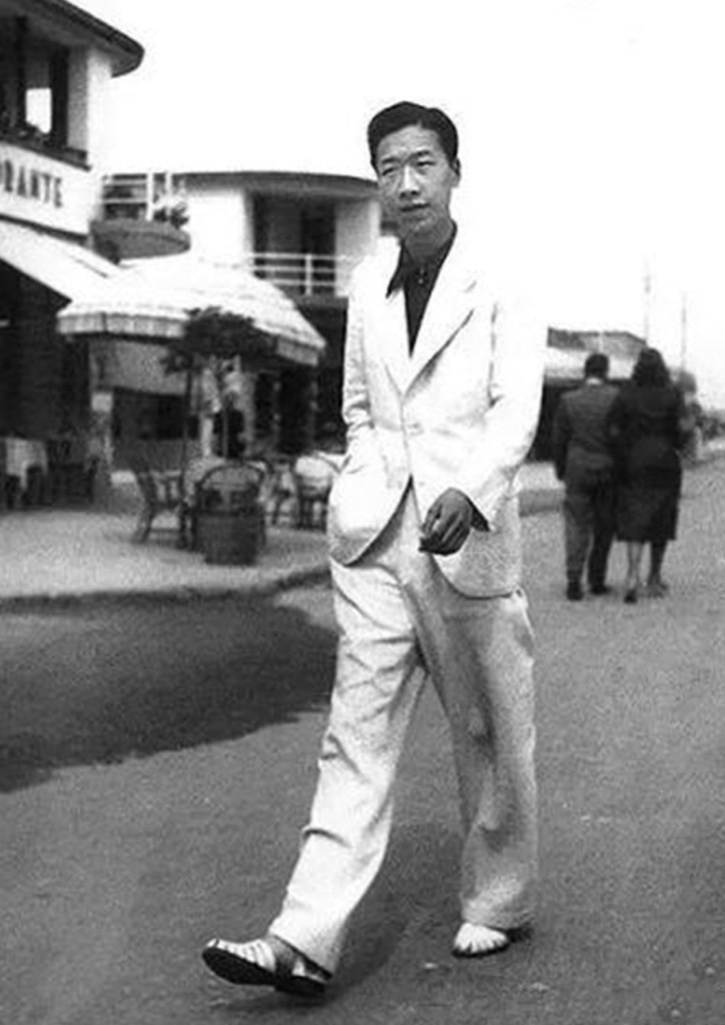

作为教育家的冯纪忠敢为人先,创办新专业和提出空间原理等超前行为让他饱受争议。 回国同年受聘于同济大学并长期担任建筑系系主任,冯纪忠于 1956 年和1960 年先后创办了国内最早的规划专业和景观专门化方向。针对学院派的类型建筑教育方法,冯纪忠于 1950 年代提出了空间原理的教学理论改革,强调全局思考,“建筑单体不是孤立地出现的”,应重视“总体对单体的要求与制约,单体与邻近用地及建筑的关系。”1970 年代末提出风景开拓理论,其中对于柳宗元旷奥节奏的再发现,以及对于景外、景中和景中景的一系列视觉导线理论为理解和继承古典园林和传统文化提供了全新视角。(图 2)1980 年代提出了一系列城市更新理论,指出“应当给予环境文化因素以深切的关注,这是旧城改建中至为要紧的课题之一。”“建筑目的可以通过‘建造’来实现,而有的可以通过‘不建造’来实现。”“我们不能前无古人,后无来者,不能旁若无人,旁若无物,弃旧图新。”在这些理论的基础上,冯先生于 2008 年后提出了空间设计中“尊古存真”的与古为新思想。

图2 《组景刍议》插图

2a. 景外和景中;2b. 景中景;2c. 全景

以学习方塔园为目的,考据历史现场,遵循冯纪忠公开发表的理念重做方塔园设计。“再做一遍”的过程验证了冯纪忠理论与实践的关联,也证明了对审美客体(城市环境)与审美主体(市民)的重视为方塔园创造了激发“环境-人-时间”多重共情的强大力量。方塔园的设计观因此为城市更新中的建筑实践提供了面对三个问题的解决思路:

环境问题:如何避免尺度冲击,在城市更新后围绕遗产呈现历史环境?

人的问题:如何平衡新旧要素,为市民呈现由诸多遗产组成的丰富感受?

时间问题:如何避免弃旧图新,在历史环境中创作并成为历史的一部分?

2全局思考

“建筑单体不是孤立地出现的……应该大处着眼,小处着手。用全局的观点推敲细处;没有细处的推敲,不能充分实现全局的要求。”(冯纪忠,1978)

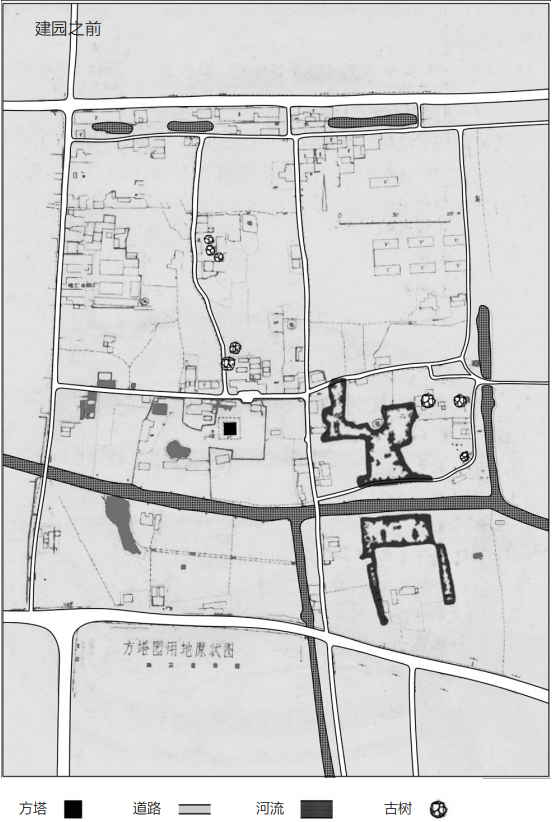

如何避免城市更新带来的尺度冲击,凸显以历史遗产为中心的环境关系是方塔园在 1978 年面临的首要问题。冯纪忠在《空间原理》中提出开始设计前首先需要“对此事此地此时的全面了解”,其次需要分析“总体对单体的要求与制约,单体与邻近用地及建筑的关系。”回到历史现场,设计面临着包括城市建设、相邻地块和建筑的影响,以及自然地理的竖向问题。

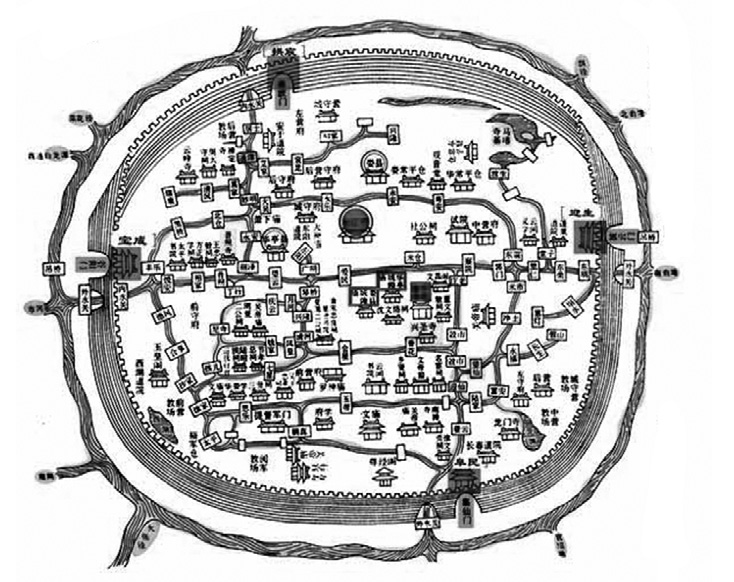

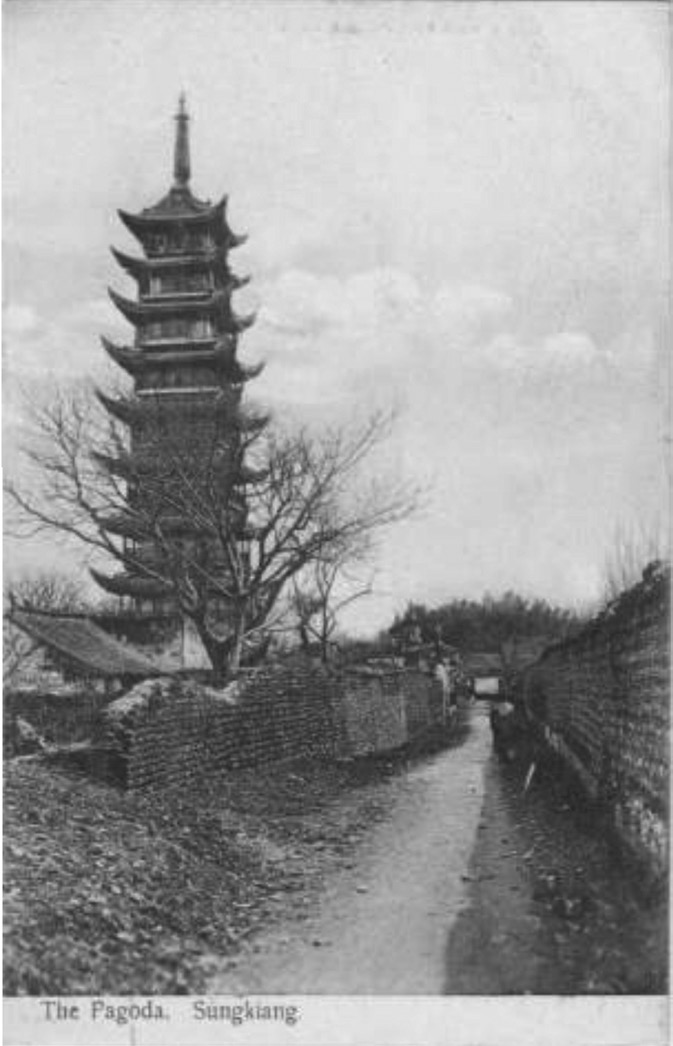

方塔园位于上海市西南的松江区,是“ 以方塔为主体的历史文物园林。”位于黄浦江北岸的松江古镇因历史悠久被誉为“上海之根”,在明代“黄浦夺淞”后成为上海区域的中心城市。建成于北宋(1068 - 1094 年)的兴圣教寺塔平面呈正方形故称方塔,是上海市域范围内仅存的13 座古塔之一。方塔周边还有上海市域范围内现存最古老的明代砖砌照壁和最古老的宋代石桥。城墙、水系与高塔是一种典型的江南水乡城市肌理,其中最知名的无疑是苏州城和北寺塔。自护城河经水陆城关入厢后向北,在水系交汇的市镇繁华中心树立高塔;42.5 m高的方塔是方圆几十里可见的地标,在改革开放前一直是这座水乡古城的制高点。(图 3)可惜城墙与水网早已随着历史演进而不复存在。

图3a. 松江府城图(清代嘉庆年间)

图3b. 1970 年卫星图

图3b. 1970 年卫星图

图3c. 2020 年卫星图

图3 松江城市肌理变迁

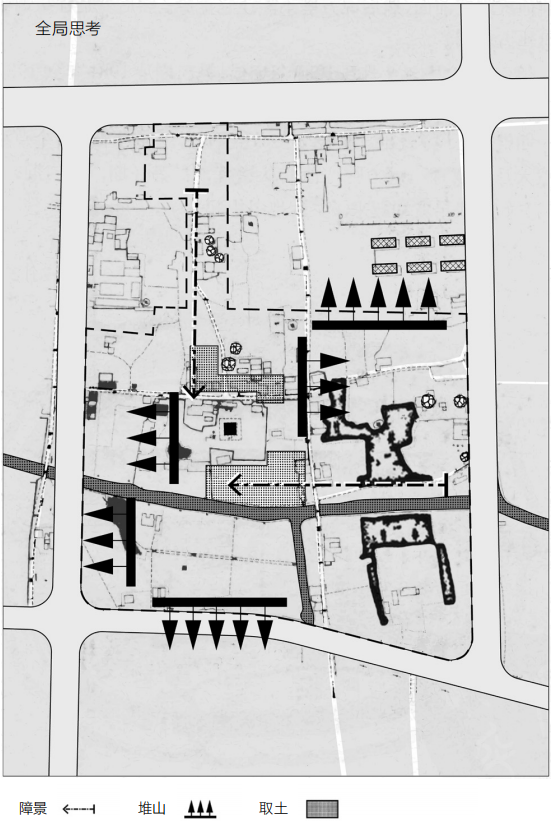

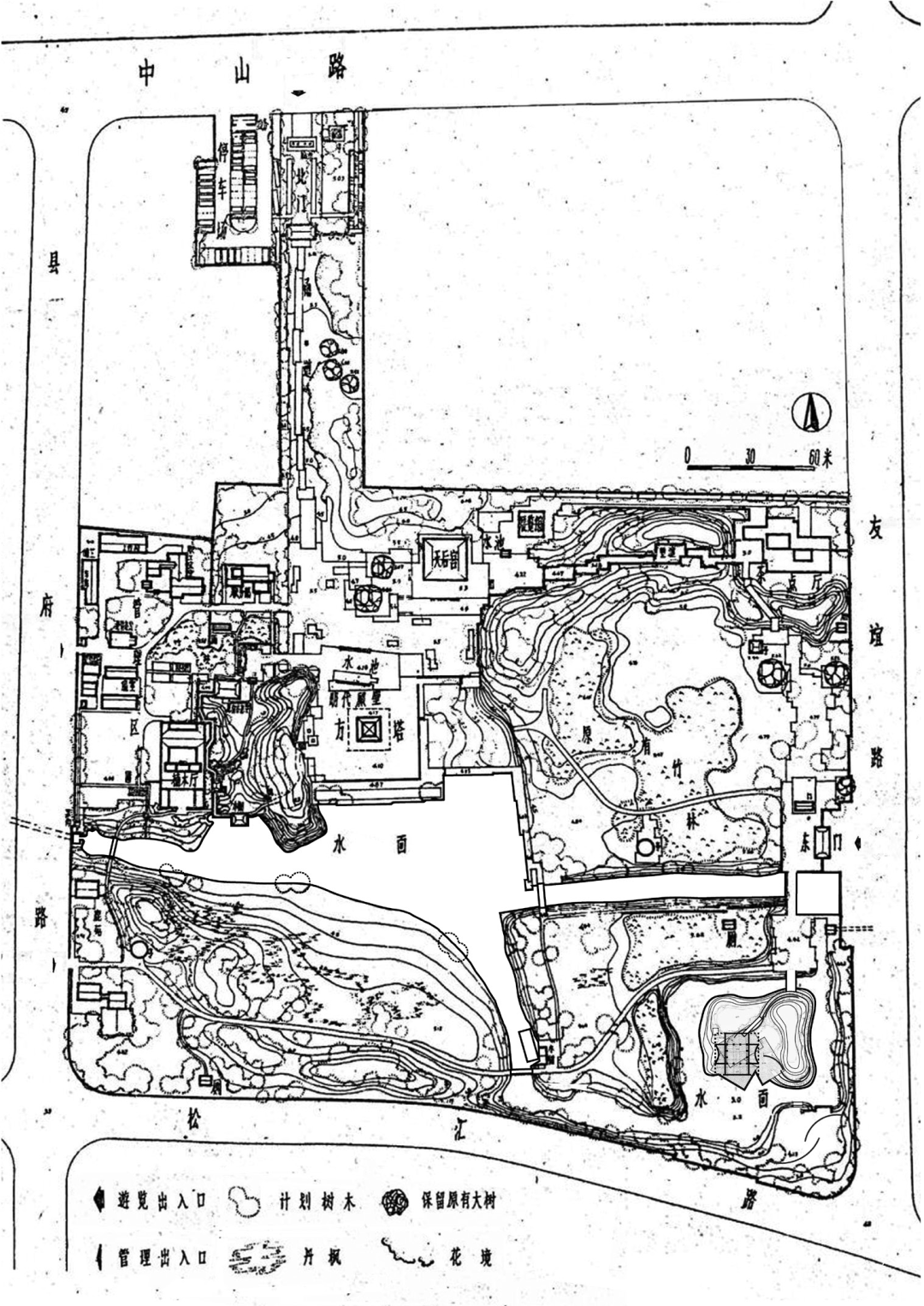

1978 年开始的城市更新即将彻底改变方塔园的空间尺度。(图 5a)尽管南侧城墙的水陆城关早在 1953 年被拆毁,但护城河(今称人民河)仍是南城内外分界,城南的北松公路和黄浦江依旧是联系松江与上海市区的主要通道。路幅 5 m 的南内路与接近干涸的水道平行向北,约 400 m 处水路至市河不再前行。跨越名为望仙的宋代石桥向北约 50 m 到达三公街,再往北行约300 m 即到达连接东西城门的通衢大道中山路。宋塔与明壁就位于由三公街、南内路、市河与县府路围合而成的一片约 200 m 宽50 m 深的街坊中。规划后街坊面积被放大超过 20 倍,道路尺度和标高也都被大幅提高。街坊东北、西北各有单独用地,居中形似编钟、面积约 11.5 hm2 的用地被规划为公园。尽管彼时方塔仍是城中最高建筑,但地块四周都有规划开发,仅街坊东北角两幢五层新建住宅已经大大消弱了方塔的高耸挺拔。出入口、相邻地块和竖向标高,种种城市建设与未来开发都在尺度上破坏着历史氛围。

障景、堆山和取土的三种设计操作被用来恢复松江古镇的空间尺度。(图 5b)设计首先需要确定连接城市道路的出入口。在北侧和东侧两条城市道路上的两个出入口,采用了统一的大门障景——平面轴线刻意避开方塔,立面上竖起足以遮蔽视线的高大屋顶。“游人由中山路来,沿路建筑遮住了塔,进门后塔始突然呈现,所以任何障景也是多余的。”(图 6a)障景是由外而内,堆山则是由内而外。在方塔四周堆高土山“并植枫香、香樟类加以遮蔽。”土山中开辟堑道以防游客登高俯瞰,至此于方塔下行走只见自然历史而不见城市开发。取土降低场地以突出标高仅 4.17 m 的塔院。根据洪水位将连接主要遗产建筑的广场标高降低至陆地最低点 3.5 m,在塔院南侧扩大水面并通过水闸将水位控制在 3.0 m。方塔园留住的河道在城市更新 40 年后水乡特征尽失的当代松江更显珍贵。围绕塔院南北的广场和连绵水面共同化解了城市开发高出塔院造成的陷落感。

图5b. 全局思考

作为审美客体的方塔园重塑了环境关系:以遗产为中心的尺度和历史氛围,窥一园而见古城松江。出入口的障景欲扬先抑,对冲了街道宽度的碾压。四角堆山遮蔽了相邻地块的新建住宅和城市开发的高度比较,为古迹创造了桃花源般的展览环境。取土的操作奠定了场地竖向,充分表达了设计者对遗产建筑的尊敬。

3风景开拓

“由此看来,风景本身是客观存在着的。然而它的美的效果,却有待我们去发掘和创造。”(冯纪忠,1979)

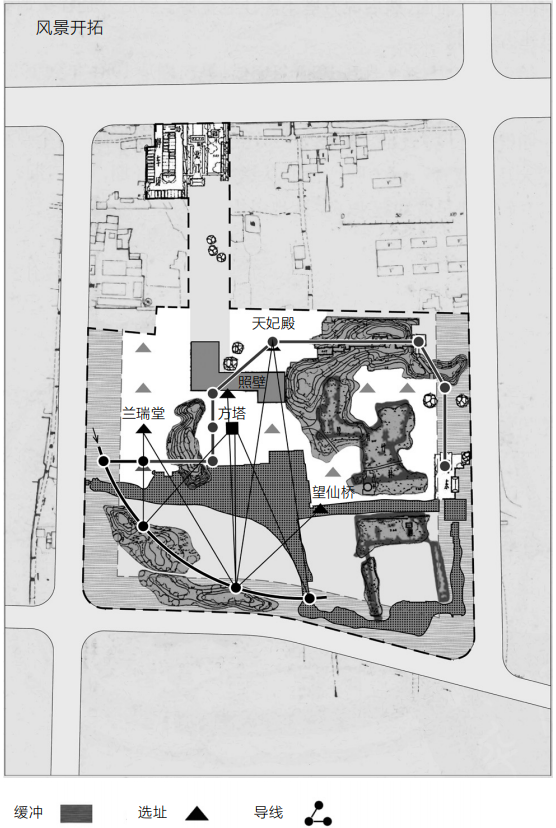

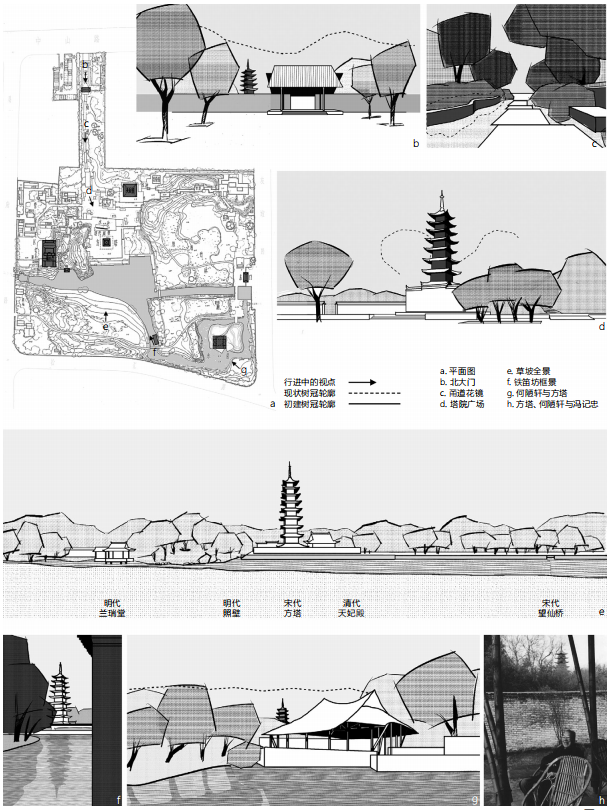

处理新旧要素间的关系是设计所面临的第二个问题,目的是为审美主体(市民游客)呈现由诸多遗产交织的丰富感受。冯纪忠于 1979 年提出了由景外和景中、整体和重点构成的景区概念,以及由视觉导线判断总感受量的组景方法。“风景如果没有一般,没有整体,就没有特殊,就没有重点。”“风景中几个单位的建筑项目宜于通盘考虑”,以导线串联景区的不同视点,通过“总感受量、导线长度、变化幅度、时间或速度四者之间的相互关系” 扩大总感受量。“来之于节奏,主要在于旷与奥的结合,即在于空间的敞与邃的序列。”

方塔历史上所在的三公街横跨榖市桥两岸,曾经密集城隍庙、关地庙和三公祠等建筑。繁华古镇在 1937 年的淞沪战役中沦为焦土,周边的庙、院均不复存在,仅留下损毁严重的方塔。(图 4)原先沿城厢小道中亲水顺光仰望高塔的深邃观感一去不返,取而代之以从高出塔院的开阔市政道路上远水逆光俯视低洼废墟中遗址的空旷与荒芜。一片萧瑟但古意犹存。原有的古镇观塔方式虽已不复存在,但方塔园地块内仍有丰富的建成遗产和自然资源。建成遗产包括宋代方塔、石桥和明代影壁,以及兴圣教寺大殿石础、五老峰、大小美女峰等遗址。自然资源包括近 400 m 长的丁字形河道,市河西侧两岸各有略高于 10 m 标高的小丘一处,东侧两岸各有面积超过 1 000 ㎡ 的竹林一片,市河北岸有树龄逾 300 年桧柏和黄杨各 1 株,树龄 400 年到 600 年不等的银杏6 株。因为城市更新建设,明代兰瑞堂和清代天妃殿等历史文物建筑也将迁入新的公园。除安排好建成遗产与自然遗产,公园也必须满足市民的日常游憩需求,并妥善安排消防流线以确保古建筑的防火安全。

图4 废墟中的方塔与三公街

审美主体在方塔园丰富的总感受量可以被理解为缓冲、选址和导线等三阶段操作抽丝剥茧的结果。(图 5c)根据古建筑和古树的分布,市河北岸自然而然成为古迹景区,南岸成为日常游憩区。东大门、南侧农田、西侧后勤区和北大门形成了古迹景区四个方向的缓冲。1978 年时可容纳两座古建筑的场地大致有 12 处。剔除冯纪忠首先否定的塔、墙、殿同轴可能,以及无法满足消防通道的 3 处东部位置,仍有7 处可供选址。导线的总感受量由此成为决定选址的最重要判断依据——“只有从景外视点转移到景中视点,或从景中视点转移到景外视点,尤其是从一景中视点转移到另一环境的景中视点的时候,才会取得突变的动观效果,峰回路转,别有洞天”。(图 2a)

图5c. 风景开拓

导线的两端和中心都已经清晰,即自东大门的景外视点起步,穿月洞门由狭长的堑道拉长导线增加总感受量,进入景中广场并抵达公园主体的方塔,再由景中到达景外湖边。景中按照时间逆序,由当代-清代(殿)-明代(壁)-宋代(塔)无疑变化幅度最大。为扩大感受量再为方塔增加一个四边封闭的塔院,迫使游客仰视,“这叫做在景中人为地形成另一景中”。(图 2b)出塔院向南到湖边即从景中转移到景外视点,再翻越西侧土山到达兰瑞堂返回景中。

从景外入景中,再入景中景;出到景外,再入景中到景外,方塔园为审美主体设计了不断增强的总感受量。过桥一路行至南岸大片缓坡草坪,于方塔轴线延伸处驻足蓦然回首,兰瑞堂、明壁、宋塔、清殿和宋桥等五处建成遗产一字排开映入眼帘,从片段到整体的转变正是“安得帆随湘势转,为君九面写衡山”的全景意境。(图 2c)屋架高耸的清殿与楠木厅的落位,乃至塔院院墙高度长度,无疑都是以方塔作为中心反复推敲游客视觉全景的结果。穿越历史回到当代,终于为游客带来了总感受量远超预期的逆时体验。(图 6e)

4与古为新

“我们赞成文脉延续的创作方法。搞创新不主张‘不破不立’,不应从反前人、反常态出发,而是从现实任务、具体时空出发。”(冯纪忠,1985)

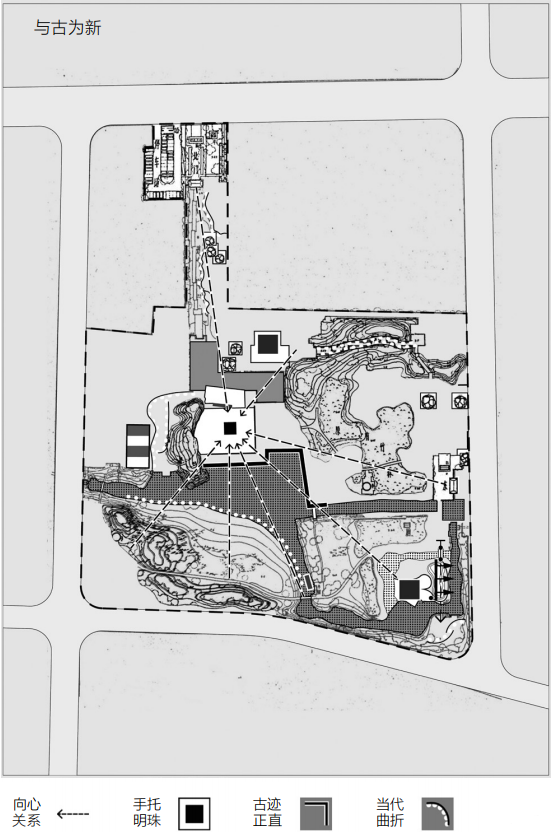

如何避免弃旧图新,在历史环境中创作并成为历史的一部分?自 1978 年到 1987年的十年创作,意境或可分为不建造、少建筑和主客交融的三个阶段。“建筑目的可以通过‘建造’来实现,而有的可以通过‘不建造’来实现。比如,上海绿化很少,但是一旦把许多单位的围墙拿掉,绿化就出来了。”少建筑则是因为“尊重原有环境……在环境的更新中加以整合。这种整合,是通过把旧质改造为新质,同时新质包含着旧质对的一切合理成分”。客体与主体之间快慢、大小的精心平衡,最终导向了与古为新的设计答案。(图 5d)

图5d. 与古为新

不建造是尊重自然,通过堆山理水塑造如旷如奥的风景和中国古典园林独特的向心性拓扑关系。“通过山体与水系的整理把全园划分为几个区,各区设置不同用途的建筑形成不同的内向空间与景色。这也是学习我国大型园林的布局特点。”河道并非简单拓宽环通,堆山理水是传统风景旷奥节奏的延续,也是传统园林基础上的创新。土山深入湖面才有游船码头的深邃与草坡漫滩的开敞,铁笛舫框景之于石桥也是寓静于动的强烈对比。(图 6f)方塔与日月湖犹如太极阴阳,垂直与水平、侵蚀与堆积都是对传统园林互否互含关系的创新。

“少建筑而建筑性强”是尊重历史。历史和现代曲直相衬,从古树、古井的台坛到清殿、明壁的台基,再到 46 m 见方的塔院,几乎所有古迹都做“手托明珠”状,方正围合出露天历史博物馆的肃穆气氛。当代设计则多用曲折衬托古迹,如东侧石砌堑道和北侧甬道花境,“高低起落,都是为了弥补塔基过低的不足,通过……标高变化以模糊游人对于塔基绝对标高的概念。……以加重方塔突然呈现时的惊喜”。同理又如塔旁翻山曲径与园中园游廊、日月湖南岸草坪漫滩的弧线全景水岸、园东南新辟河湾小岛与系列弧墙,乃至始于东入口月洞门,由当代穿越至清代、明代、宋代,回到南岸的当代,再到公园东南岛区为未来预留空间的逆时针隐藏曲线,每一处曲直相衬都是对时间关系的变化描摹。

主体与客体的融合是与古为新的关键。冯纪忠定义“与古为新”——“‘为’是‘成为’,不是‘为了’。为了新是不对的,……也就是说今的东西可以和古的东西在一起成为新的,这样一个意思就对了”。就历史空间而言,方塔是整个历史文物园林的主体,当代任何建筑都是初来乍到的客体。对作为审美主体的市民游客而言整个公园都是客体,岛区则是逆时针穿越之旅的高潮。经历时间长河,留存的客体也会成为主体。1978 年开始设计之初,市河水道就被当做划分区域的设计工具。北岸古迹景区作为主体占据全园面积的大半,南岸则是当代公园的日常游憩区,水系环通之余在东南角新增河道围合出未来建设的岛区。古、今与未来三者的面积充分体现了尊重历史的态度与继承超越的雄心,但没有新建筑何谈与古为新?否则“大圈圈之中又来一番小圈圈那不就乏味了”?

在象征未来的岛区,创作“与古为新”的新建筑是意境逐渐升华的过程,经年累月。“建筑美一则要看综合价值,二则要看空间信息,更要看信息所引发的意境。必须具有综合评价的观点。”审美客体的综合价值来自遗产环境,与历史一起向审美主体传递空间信息,而意境可能是主客相融后建筑空间与“环境-人-时间”的共情。以方塔为中心的历史遗产提供了厚重的综合价值、空间信息,共情“意味着岛区既是自成格局,又是与整个塔园不失联系的局部”。何陋轩与岛区的关系大部分继承自宋塔之于方塔园,从全局思考如(小桥偏轴)障景、堆山(隔绝城市)、取土(拱卫竹厅),到风景开拓如(山水竹林)缓冲、(左右台基)选址、(绕行拉长)导线,再到不建造的竹丘,少建筑的弧墙,以及旗鼓相当的体量。逆时针后再顺时针,海阔天空般的信息扑面而至。(图 6g)以方塔空心连接东大门为半径,转至东南塔角得到何陋轩建筑中心定位点。由本地毛竹撑起新月弧脊与高耸塔身曲直相衬,形制创新自“松江至嘉兴一带农居”的独特地域屋顶,命名和用材更是引自方塔建造前的300 年。从表象到意境的主题升华最终完成了“塔园之外在地区层次上的文脉延续”和超越,十年酝酿“意境终于有所托付”,穿越历史回到未来,继承古典又再创新。何陋轩是方塔园的一部分,也是远比方塔古老的松江历史的一部分,更是中国文人历史情怀的薪火相传!在为审美主体献上超越方塔历史的强大共情时,何陋轩也与方塔园成为不可分割的整体写进历史。

图6 方塔园组景

5共情的艺术

“我们能够感受到画上的艺术之光,至于这种艺术之光如何才能回译成自然之光,也就是把光线转为的颜色再回译成为光线,则需要知道它的传递代码,可惜我们对这种代码传递的方式知道得太少了,况且它们又是深深地根植于中西文化的无形脉络中。”(范景中,2008)

方塔园的创作是中国传统文化在吸纳现代建筑设计方法后主客交融的结果。笔者认为,将城市环境与游客的总感受量纳入设计范畴是方塔园成为杰作的主要原因之一。这样的设计观念将北大门、东大门与何陋轩等小建筑融入历史,并启发了空间与“环境-人-时间”共情的微妙关系,也为城市更新时代提供了创作实践的一种重要可能。

对全局思考与主客交融的强调,已经清晰地描绘出方塔园的设计观念。一方面强调作为审美客体的建筑设计应该融入历史和整体环境,另一方面在设计中高度关注审美主体的总感受量。从 1979 年提出反对“小单位的狭隘观点、陈腐的形式主义”,到 1985 年形成了完整的观念,认为应“赞成文脉延续的创作方法。搞创新不主张‘不破不立’,不应从反前人、反常态出发,而是从现实任务、具体时空出发。……首先考虑步行者的使用与感受,还应有吸引力,能吸引居民出来使用室外空间,自然而然地参与室外的生活及参与室外空间的塑造,乐于提出自己的想法并动手改造室外环境。塑造城市是公民共享的权利,也应是共同承担的义务。……正是要左顾右盼,承前启后,巧妙地运用所有已知的东西,开阔思想,多途径,多方向,多样地生动地解决问题,才能真正促进建筑水平的提高”。

方塔园的设计观也为建筑艺术与场所性的讨论提供了融入环境和历史、与古为新的成功范例。城市更新并非当代产物,而是贯穿于城市发展史。卡米诺 · 西特(Camillo Sitte)批判了 19 世纪开始出现的现代建筑孤立于环境的危险倾向。伊利尔 · 沙里宁(Eliel Saarinen)批评美学理论家把建筑说成是仅限于建筑物的“空间艺术”,认为这种把房屋当做独立单体来设计的理论打破了城市的和谐。方塔园展示了“与古为新”的创作方式——融入环境和历史的当代建筑设计更有可能成为传世杰作。新建的方塔园不可能提供比旧日宋塔更丰富的历史信息,但何陋轩也可以通过对更古老传统文化的创新阐释引发远比兴圣教寺塔悠久的深刻共情。

方塔园的十年设计和在相应时间内发表的系列文章是冯纪忠留给中国建筑界的珍贵遗产。1978 年开始的理性逻辑与感性创作,仍足以为 2022 年的建筑设计提供借鉴。面对又一轮城市更新,我们是否能够抵御大规模城市建设的尺度冲击,为未来的市民留下仰视历史的机缘?面对新旧要素的整合,我们是否还有能力呈现由建成遗产与自然遗产交织的丰富感受?面对前所未有的财力、物力和技术,我们是否能够以不建造尊重自然,以少建筑尊重历史,然后在与古为新中成为历史的一部分?三个问题都有可行的答案,知易行难。从高架路俯瞰历史街区,遗产建筑和自然环境为城市开发让路,还有无比荒唐的“维修性拆除”和“保护性拆除。”当代的建筑尺度可以碾压遗产,但是综合信息不可能超越历史;当这一代人用破旧立新的态度对待遗产,下一代被更强大技术与资本驱动的建筑师是否会也对这个时代视而不见?

方塔园的设计观并非简单习得,而是冯纪忠在职业生涯中不断回溯中国传统文化后的结果。中国传统文化,“孔子和他的追随者们心目中的礼,为他们所持续地反复诠释的礼,是一种艺术”。受到儒家文化影响的中国城市和建筑,通常强调整体大于个体的艺术创作。无论是紫禁城还是江南园林,伟大遗产建筑不仅是整体城市不可分割的一部分,也是你中有我、我中有你的时间性成果。冯纪忠在晚年常用古诗的诗性来比拟建筑创作。“建筑设计更多的情况是,结合项目的分析,意象由表象的积聚而触发,在表象到成象的过程中,意境逐渐升华。”方塔园本身或许正是冯纪忠所继承的传统文化底蕴(主体)在消化现代建筑设计(客体)后由意境到境界的升华。

三次“火烧文远楼”和一路以来的曲折经历让冯纪忠很少解释自己的设计作品,所幸对照同时期的文章仍能见证实践与理论之间的相互辉映。障景、堆山、取土;缓冲、选址、导线;不建造、少建筑和主客交融,比这些清晰可用的设计手法更加难能可贵的是方塔园设计观对人的关怀。早在“人民城市人民建,人民城市为人民”理念提出前的 40 年,在上海之根的松江,方塔园的设计观已经身体力行为人民设计。从高耸的东大门经历高低曲折的堑道,来到广场仰视清殿、明壁和宋塔,迂回走过读锦麟和兰瑞堂,回味着草坪全景的开朗与铁笛舫框景的深邃,在久动思静后绕过山丘走进硕大屋棚下水平延展的空间。(图 7)在逆时穿越、回到未来的旅程尽头,冯纪忠把最终章的高潮留给了市民,遥望远处方塔,何陋轩屋顶下的他们身上都如沐阳光。

图7 1988 年方塔园总平面图修正

感谢丁垚、许凯、孙俊、刘刚、张松、王凯、李彦伯、李颖春和温静在笔者写作过程中的讨论和建议。

姚栋,同济大学建筑与城市规划学院,上海市城市更新及其空间优化技术重点实验室(上海 200092)副教授

刘佳颉,旭辉集团股份有限公司(上海200092)建筑师

吴子乐,同济大学建筑与城市规划学院(上海 200092)科研助理

姚栋,刘佳颉,吴子乐.环境—人—时间的共情:方塔园设计观的当代意义[J].建筑遗产,2022(04):93-102.

欢迎关注《建筑遗产》2022年第4期

(总第28期)

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

邮局订阅:邮发代号4-923

官方微店有售

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):姚栋 刘佳颉 吴子乐 | 环境—人—时间的共情:方塔园设计观的当代意义

规划问道

规划问道