大运河源头遗址公园位于昌平区东沙河右岸,京密引水渠以北。其中龙山东麓的白浮泉曾是元代京杭大运河最北端水源,是千年运河的水源承载地。著名历史地理学家侯仁之先生这样评价:“与历史上之北京城息息相关者,首推白浮泉。”

01

项目背景

白浮泉遗址始建于元代,是白浮瓮山河引水工程的源头,是研究北京水利事业发展史的重要实物资料,2013年公布为全国重点文物保护单位。同时,引水段作为元代大运河北源头的配套引水工程,历史影响深远,在北京水利史上占有重要位置。

2018年底我院在大运河源头白浮泉遗址公园国际方案征集中获得第一名,随后进行了方案整合及深化工作。并于2021年正式启动公园一期工程,高标准建设大运河源头遗址公园,打造集遗产保护、文化传承、生态涵养于一体的标志性工程。公园一期工程已于2023年4月8日正式开园,林脉、水脉、文脉相融一体,别有韵味。

02

设计理念

一期工程依托白浮泉遗址、都龙王庙、龙泉禅寺三处文物景观,围绕“一泉贯出天下脉”主题,侧重探泉之旅感受的层层递进,形成通山水、越千年、复生态、瞰城市、融生活的文化遗址公园。

03

建设内容

大运河源头遗址公园一期工程占地面积11.6公顷,主要建设内容为“三景五点多项提升”,三景点:龙泉漱玉、长流惠泽、山水清音;五节点:运河源、引水台、读泉圃、聆泉处、鹭影台;多项提升:道路系统提升、服务设施系统提升、山体植被提升、导视系统提升等。依现有道路重新梳理游览路线,沿途设置与白浮泉相关的文化节点,将赏泉前的感受层层推进,多元展现大运河源头文化。

公园一期平面图

04

设计特点

以遗址保护为首要任务,恢复历史风貌

一期工程范围是整个公园的遗产核心区,集“泉、寺、庙”于一体。设计中慎重处理周边环境与文物遗址之间的关系,做到修旧如旧、有据可寻、协调统一。

通山望水,打开区域空间格局

拆除使山水相隔的围墙,龙山与东沙河气脉相连,形成山水一体的大格局,展现得天独厚的自然禀赋。

绣花式织补山体生态,保留原生树木

重点对山体裸露区域进行生态环境提升。施工过程中严格保护现状植被,不动一株大树,让这些白浮泉的“守护者”们在这片土地上健康生息。

以小见大,方寸间纳运河气韵

通过查阅文献古籍,从中寻找灵感、提炼精华,将文化内涵通过浮雕墙、地雕、石刻等方式直观展现,通过游线的合理组织,将探泉之旅的感受层层递进升华,方寸间仿佛开展了一场穿越古今的时间之旅。

05

效果呈现

◎在市政路出入口用舒展的青砖矮墙形成标识及引导

◎公园名称以鎏金繁体隶书阴刻于花岗岩景石

◎入口牌楼为四柱三楼不出头悬山屋顶,为仿元代风格

◎牌楼匾额题字选用隶书,南题“龙泉漱玉”,北书“运河源流”

◎走过入口牌楼后即可看到龙山顶的都龙王庙

◎在长流惠泽处展现了山水一体的运河源头气象

◎块石材质的挡墙、铺装和驳岸渲染历史厚重感

◎泉与河相互映衬,融为一体

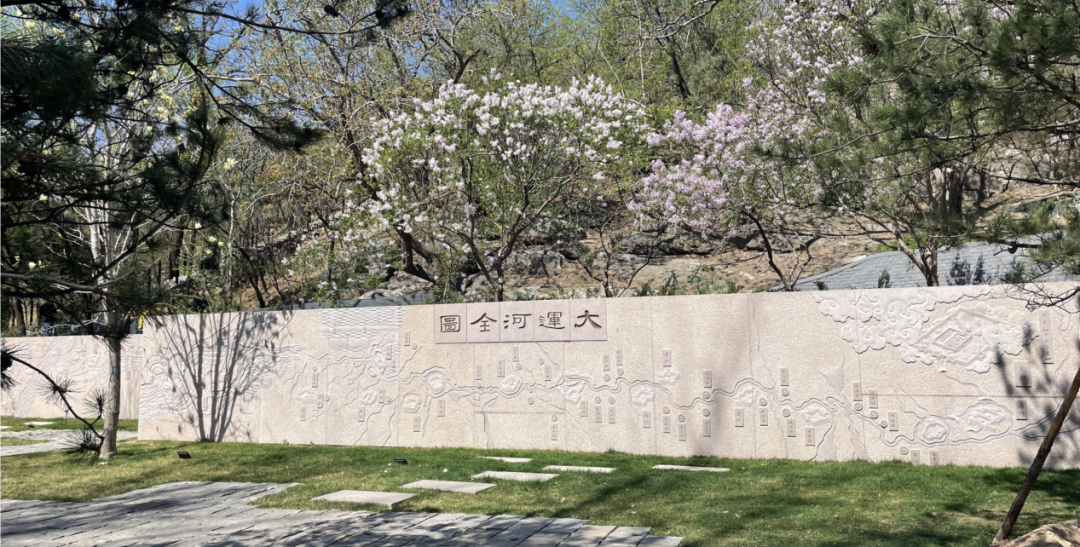

◎大运河全图浮雕结合现状挡土墙设置,描绘元朝时期大运河由白浮泉引水,经白浮瓮山河进大都,东至通州后转南达杭州,联通数千余里山河的宏大气势

◎玉兰与丁香衬托运河源沉静稳重的历史氛围

◎浮雕走势与现状墙体及山体岩石有机融合

◎利用建筑拆除后形成的裸地设置引水台节点

◎引水台地雕以候仁之先生绘制的《元代大都水系图》为蓝本,重点展现白浮瓮山河引水线路之精妙

◎从引水台拾级而上可眺望东沙河美景

◎读泉圃利用原有建筑拆除后的台地高差形成错落蜿蜒的游览路径

◎台地多栽植牡丹、芍药、月季等花色艳丽的植物,烘托白浮泉的历史价值

◎三块巨石上雕刻历史古藉中关于白浮泉及龙山区域的相关记载,通过文字勾勒白浮泉往日风采

◎聆泉处高台开阔,可歇坐于石椅远观凤山

◎聆泉处低谷幽静,可于山林松风间听泉小憩

◎用文字解说配合画作再现无法复原的戏楼场景

◎公园导览牌文字介绍让游人30秒了解白浮泉历史,质朴风格的手绘平面图契合遗址公园整体氛围

◎为每一种或新栽或保留的树木挂牌,感谢这些白浮泉的“守护者”们

项目名称:大运河源头遗址公园一期工程

项目区位:北京市昌平区

项目规模:11.6公顷

建成时间:2023年

中规院风景院

原文始发于微信公众号(规划中国):【设计作品】大运河源头遗址公园一期工程

规划问道

规划问道