近日,“集成创新、都市营造”2023上海基础设施品质提升设计成果展在上海城市规划展示馆开幕——这是上海市第一次以市政基础设施的规划设计为主题开办展览。见市政设施之“微” ,知城市品质之“著”,从城市居民日用而不觉的市政设施出发,上海市近年来城市风貌的改善与提升得以充分显现。

市政基础设施尽管体量很小,种类和数量却很多,距离平常人既亲近又疏远。亲近,是因为从每日出行通勤到生活点滴,人们不间断地接受基础设施带来的服务和便利;疏远,是因为基础设施通常出于安保需要,拒人于千里。

“聚焦高水平设计和都市人文艺术,以市政基础设施提质增效作为本次展示的主题,体现了我们践行人民城市理念、营造美好生活的积极努力和坚定行动,体现了上海追求卓越、开明睿智的城市精神和开放包容的城市品格,彰显了新征程上上海全面推进中国式现代化、坚持高质量发展的不懈追求。” 上海市规划和自然资源局有关负责人表示。

本次展览分为三个展厅——上海地铁(市区线)、市域线和其他类型市政基础设施。一方面,展现了新一轮建设中新增的设施,通过集成设计,助力提升城市风貌品质。另一方面,为现有基础设施的更新改造和品质提升打下伏笔。上海市基础设施目前正在经历9个方面的转变——

长期以来,市政基础设施被贴上“傻、大、粗、笨”的标签。同时因为较高的隔离防护要求,逐渐成为市民心中的邻避设施。实际上,市政基础设施承担了促进城市发展、保障城市安全、增强城市韧性的重要作用,市政基础设施已逐渐从城市运行的幕后走向市民生活的前台。在此背景下,亟需扭转市政基础设施的负面形象,通过更高水平的规划和设计,使其成为城市创新发展、昂扬向上的具体体现。

上海陆续出台基础设施品质提升“指导意见”和“设计指南”

上海陆续出台基础设施品质提升“指导意见”和“设计指南”

在保障市政基础设施功能实现和运行安全的前提下,将其融入所在地区的功能体系进行整体统筹考虑,使其成为城市这一复杂巨系统的有机组成部分。特别是在城市发展空间步入总量约束、存量挖潜阶段的当下,更加有必要通过加强市政基础设施与周边功能、市民活动的融合,进一步挖掘其作为承载公共活动、满足市民服务、休闲、游憩等需求的公共设施属性,通过功能复合提高城市空间、设施的利用效率。

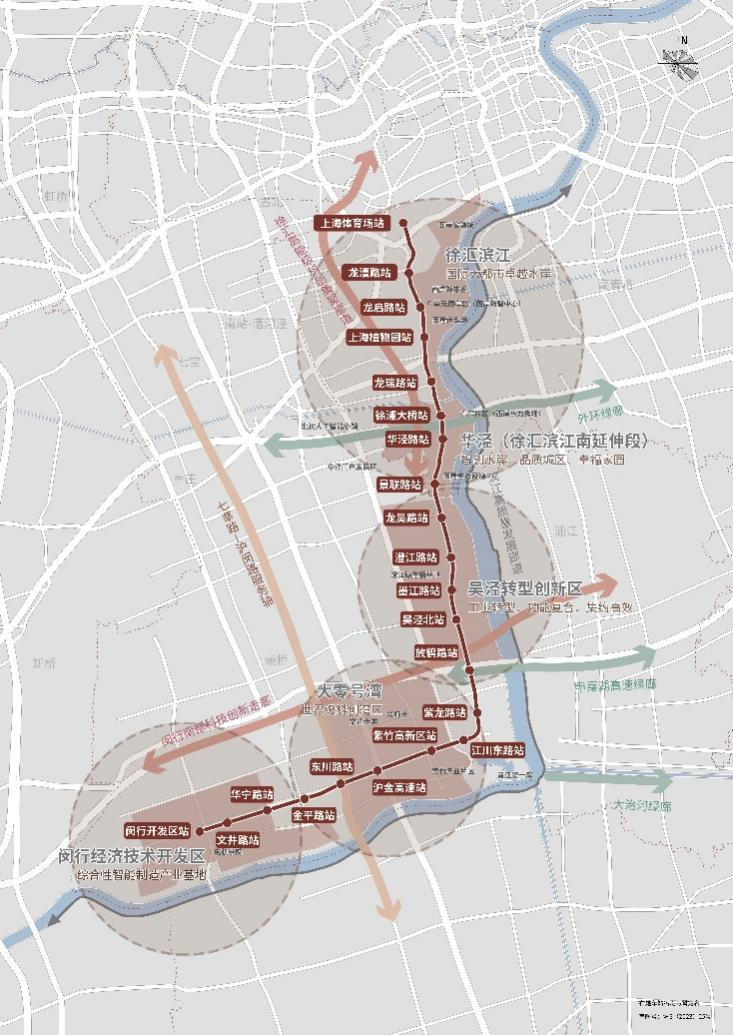

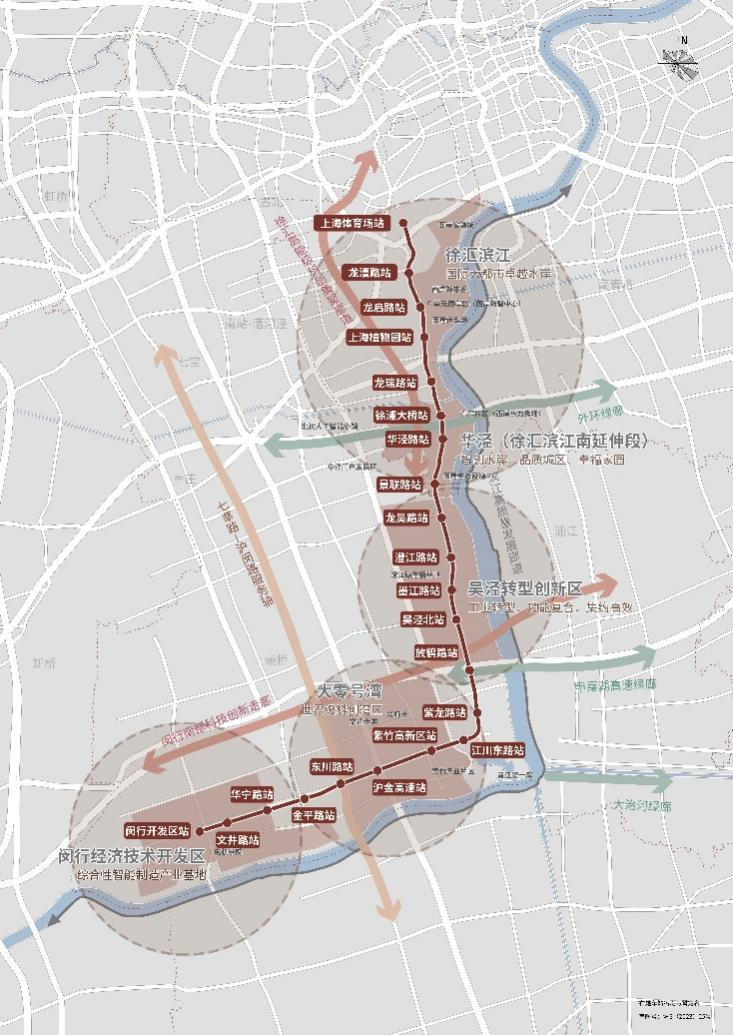

以规划23号线为例,全线串联起徐汇滨江及南延伸段、吴泾转型区、大零号湾、闵行开发区等城市重要功能性节点

以规划23号线为例,全线串联起徐汇滨江及南延伸段、吴泾转型区、大零号湾、闵行开发区等城市重要功能性节点

3 从灰暗冷峻的“单色调”向丰富灵动的“多样性”转变

基于功能的转变,市政基础设施对自身空间和风貌给予更多的关注。市政基础设施风貌的改善有助于设施更好地融入所在的环境,提升设施的美感与艺术性,使市政基础设施从城市中不被重视甚至刻意隐藏的负景观变为有温度、可阅读、高颜值的艺术品。

与原来只用数字标注地铁线路不同,新建地铁将拥有自己的空间意象和专属logo。如18号线是以新芽生发为形象的“蕰藻浜两岸创新秀带”

与原来只用数字标注地铁线路不同,新建地铁将拥有自己的空间意象和专属logo。如18号线是以新芽生发为形象的“蕰藻浜两岸创新秀带”

市政基础设施类型众多,功能、规模和形态各异。从功能的角度,包括市政场站、交通通道、轨交铁路、街道家具等。从形态的角度,包括点状设施、线性设施等。从专业的角度,包括水、电、燃气、消防、交通等。

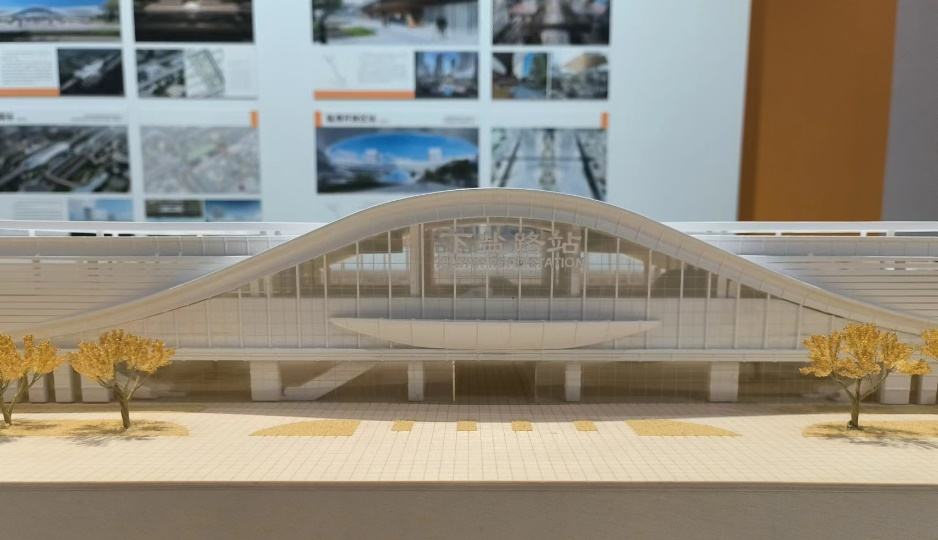

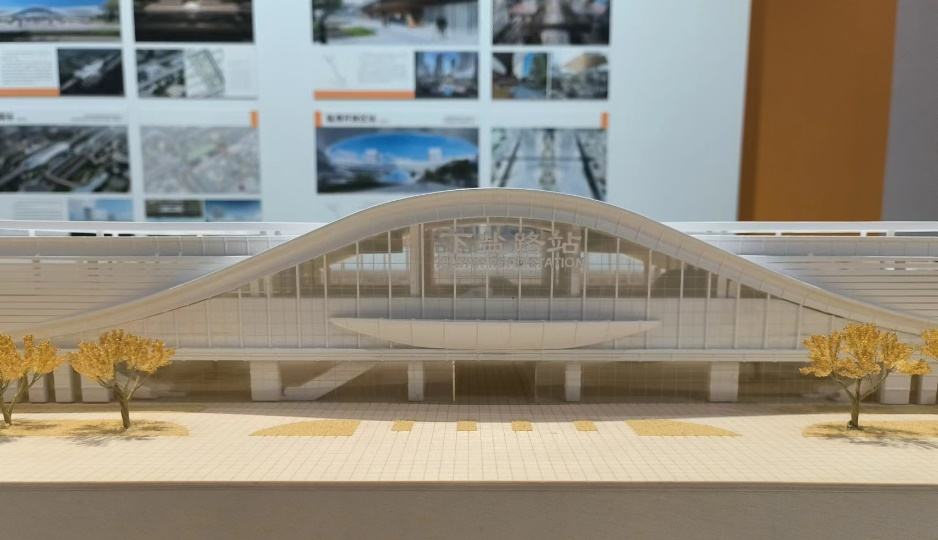

崇明线·凌空北路站

崇明线·凌空北路站

不同类型的设施对空间、运行管理等方面的要求都有所不同,这些专业上的要求是基础设施规划设计的前提和基本出发点,是方案审批和设施管理的依据,更是设施能够正常发挥功能、持续安全运行的保证,需作为底线型的规划设计条件予以保障。

南汇支线·下盐路站

南汇支线·下盐路站

在基本维度基础上,进一步叠加市政基础设施与周边功能、空间统筹考虑的维度。结合设施所处的公共中心地区、居住片区、产业片区、风貌区、郊野地区等不同区位对其功能和空间的不同要求,在保障系统性功能的基础上,考虑设施在功能上融入周边、在空间上整合联动的要求。

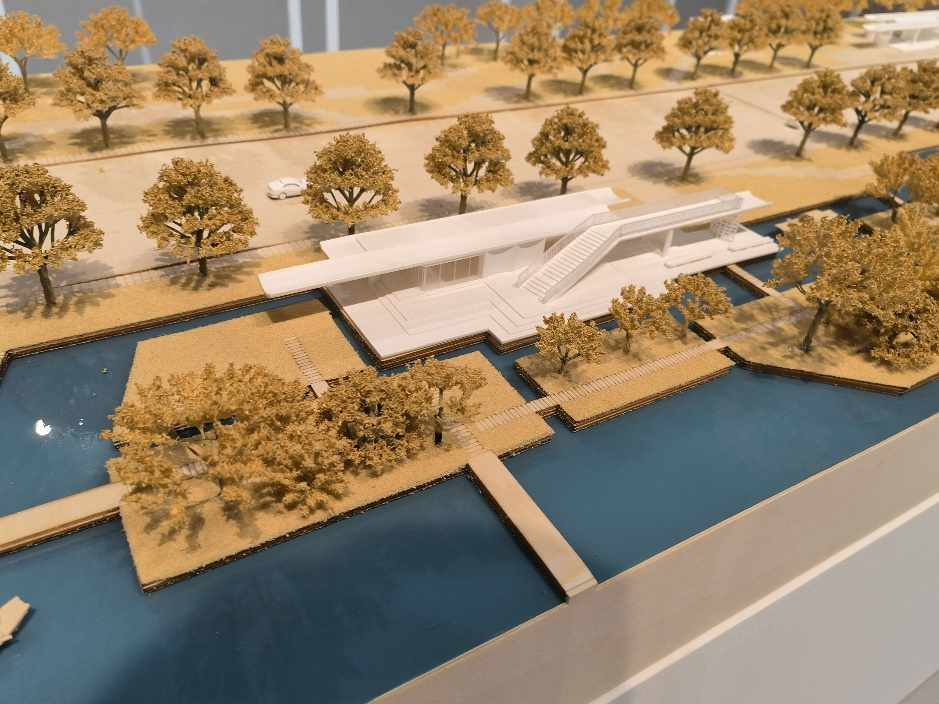

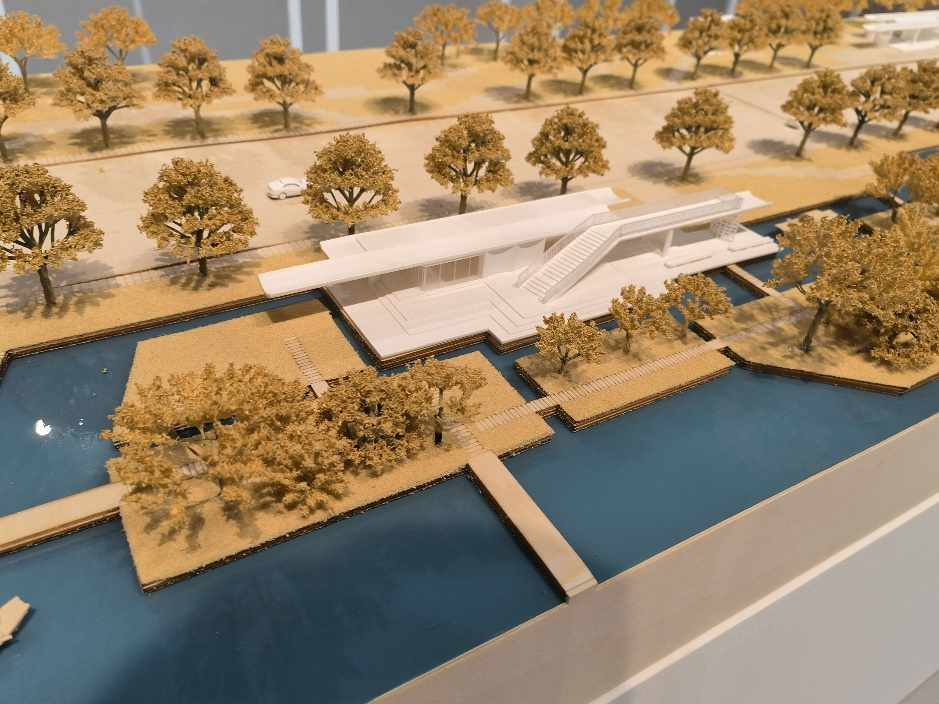

融入滨水空间的地铁出入口

融入滨水空间的地铁出入口

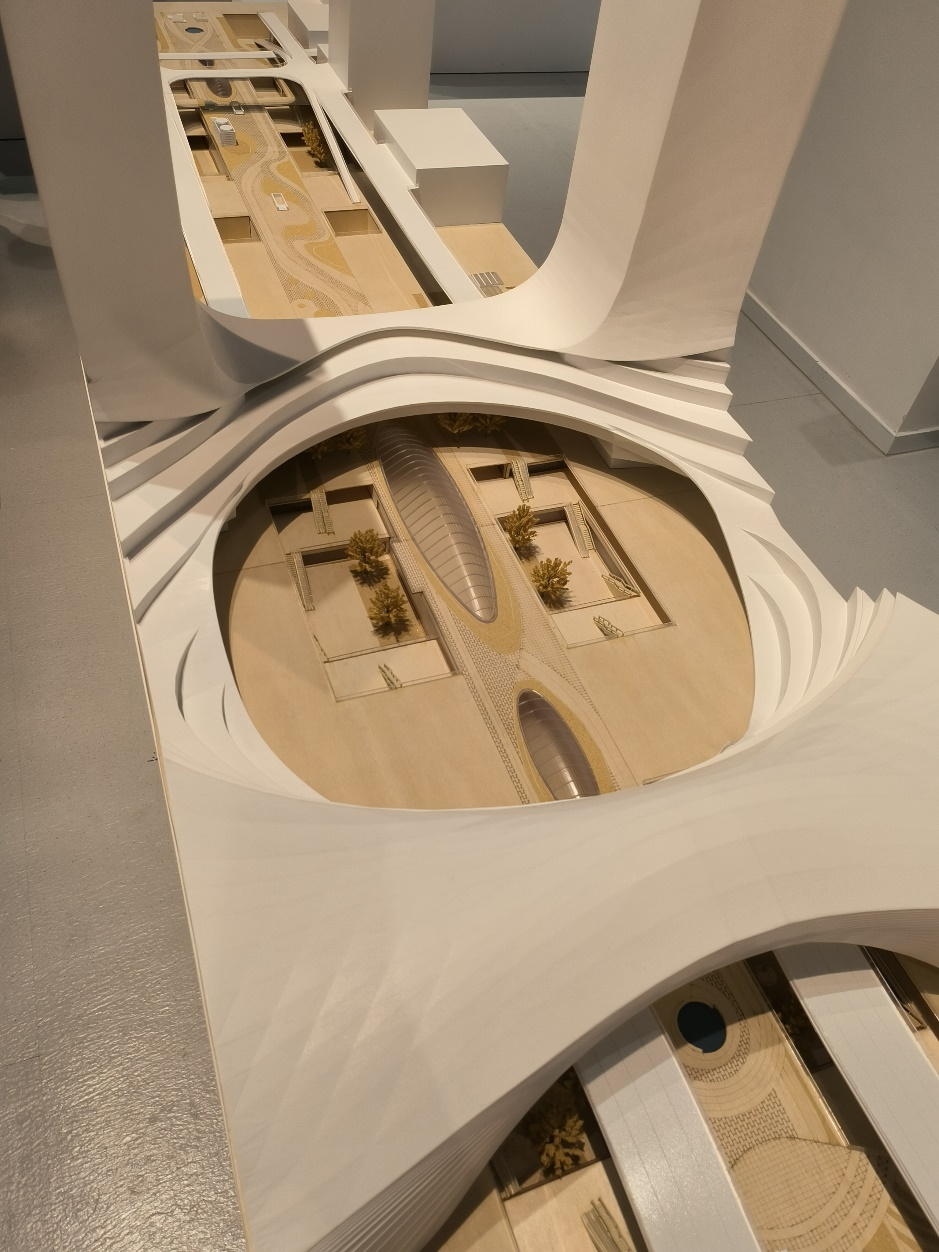

如对于位于公共活动中心地区的设施,更加注重设施自身体量的消隐及与周边项目的结建,更加注重设施风貌对地区活力和都市感的塑造,更加注重设施空间与周边公共空间系统的联动等。

与建筑空间和开发时序完美整合的开放区站(南汇支线),出地面设施完全被“消隐”掉了

与建筑空间和开发时序完美整合的开放区站(南汇支线),出地面设施完全被“消隐”掉了

对于位于居住地区的设施,更加注重宜人的空间尺度、温馨的建筑造型、典雅的建筑色彩等。对于位于产业地区的设施,更加注重产业创新气质的彰显、交通接驳的安排、公共服务功能的植入等。对于位于风貌区的设施,更加注重尺度、造型、色彩等方面满足风貌保护的整体要求,与周边地区风貌协调融合等。对于位于生态郊野地区的设施,更加注重与周边生态环境、市民休闲游憩活动的结合等。

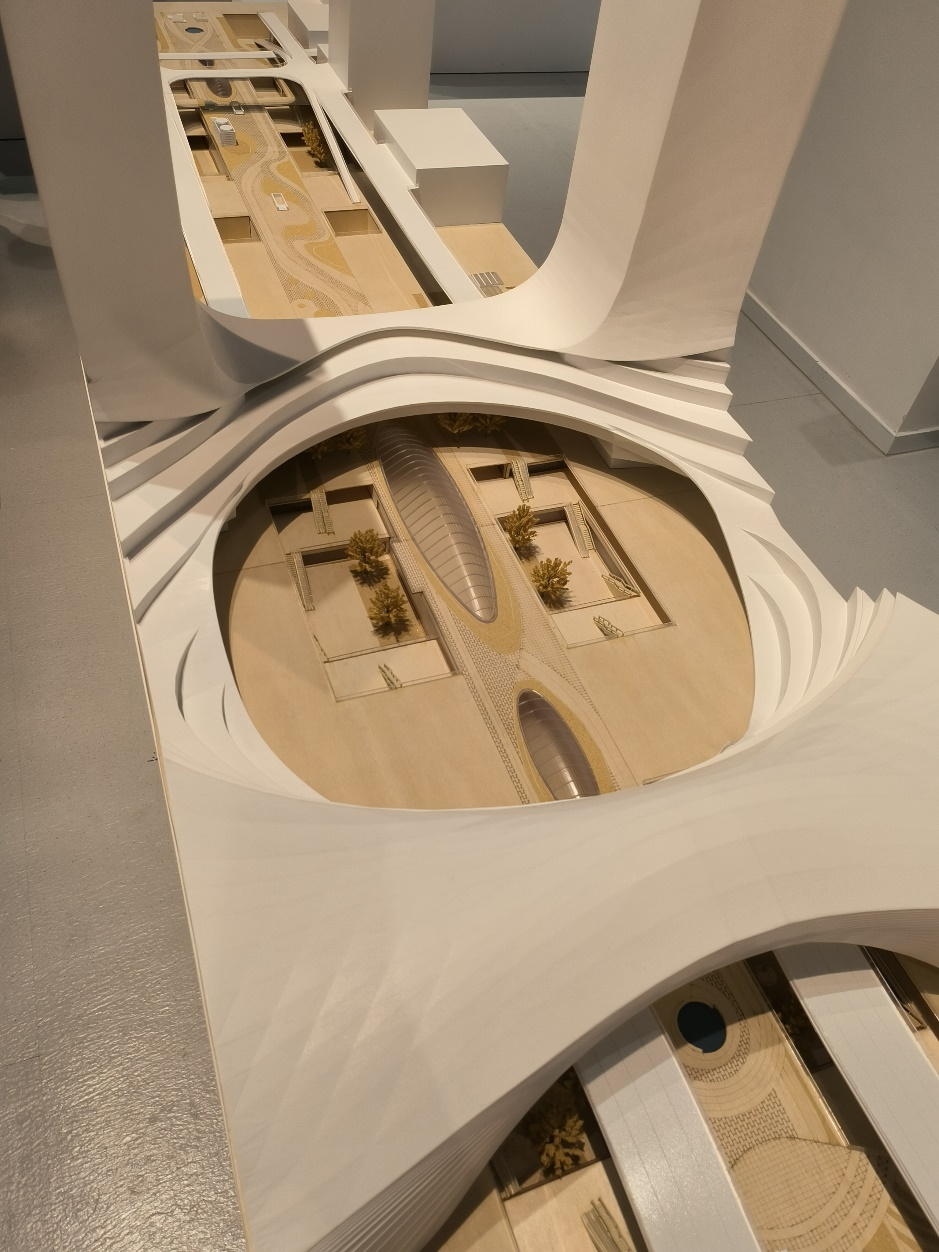

机场联络线·三林南站

机场联络线·三林南站

机场联络线·度假区站

机场联络线·度假区站

面向市政基础设施功能和风貌提升要求,基于突出重点、控制成本、强化效果的考虑,对市政基础设施的规划设计进行分级考虑。将公共中心地区、“一江一河”地区等公共功能和活动集聚地区、风貌区、风景名胜区等文化和景观敏感地区的重大设施作为特色设施,鼓励加强设计和资金等方面的投入,凸显设施空间和风貌特色,彰显标志示范作用。同时避免不合理地占用地、水、绿、林等资源,避免过度设计、过度装饰、重复建设。对于常规设施,在合理控制成本的基础上,以邻近特色设施为依托,通过简约、高质量的设计建设体现高品质。

18号线·江杨南路站

18号线·江杨南路站

7 从“单专业”工作向多专业开放式“集成联创”转变

在组织方法上,建立“1+1+N”工作模式。在以往工程设计基础上,采取工程设计、总体策划、建筑及景观设计等多专业联合创作模式,开展众创、联创设计,切实提高设计方案艺术性、人文性和特色品质。

“1+1+N”组织模式示意图

“1+1+N”组织模式示意图

其中,工程设计单位作为技术统筹单位,明确市政基础设施的底线设计要求。总体策划单位作为工作统筹单位,负责设施定位意象、功能引导和风貌主题等总体层面的研究工作。建筑及景观设计单位在工程设计要求和总体策划指引基础上开展概念设计。在概念设计环节,通过引入多设计单位、多设计师团队、开展多方案比选等方式进行方案遴选,提升设计水准。

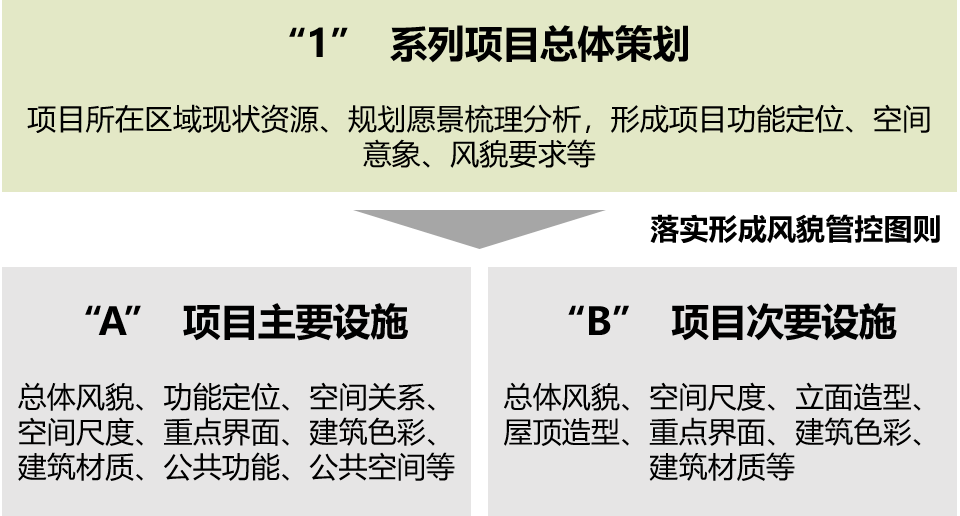

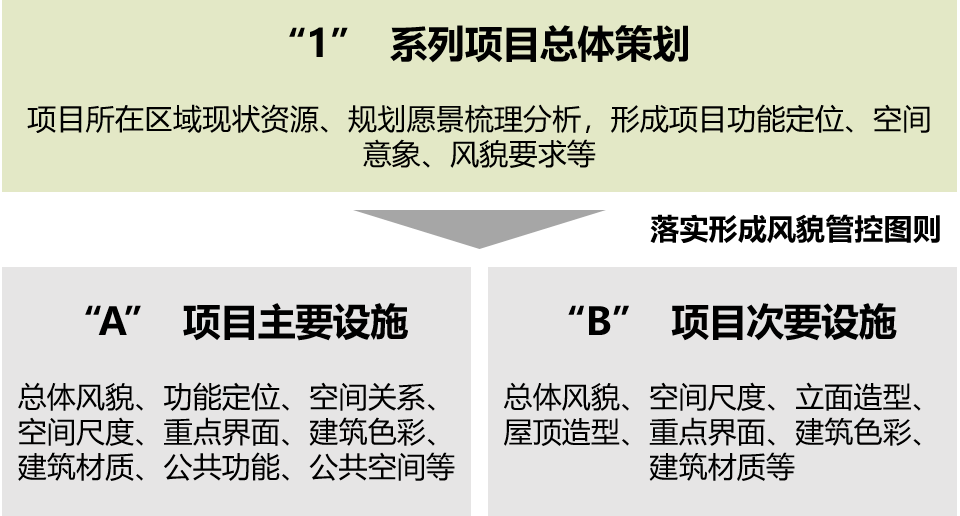

在规划方法上,明确“1+A+B”的规划层次和对象。其中,“1”即总体策划。在以往专项规划偏重设施选址、用地布局和规划指标等管控内容的基础上,进一步通过对设施周边地区现状资源本地、未来规划愿景等内容的梳理,将设施功能定位、空间意向和主体风貌进一步融入城市发展愿景、市民美好生活当中进行重新定位,以此提升市政基础设施的温度和意义。

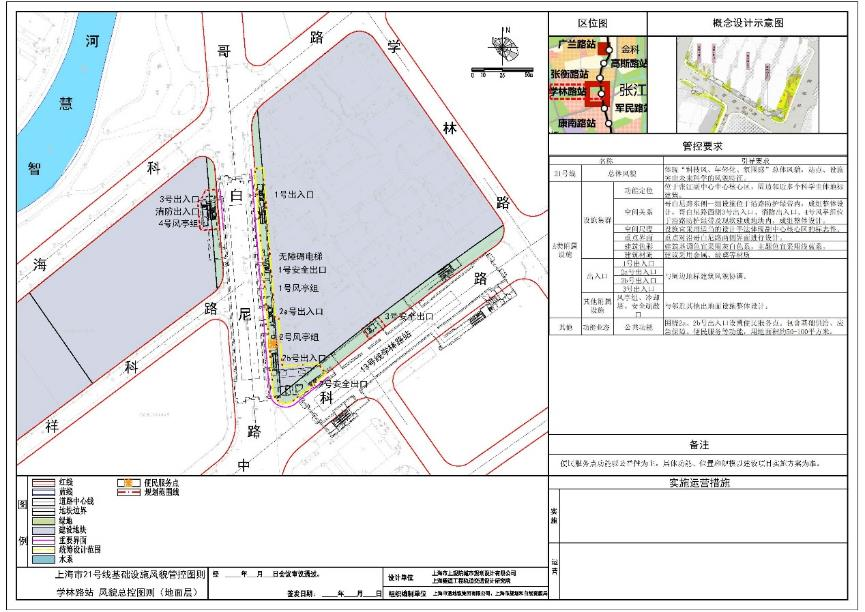

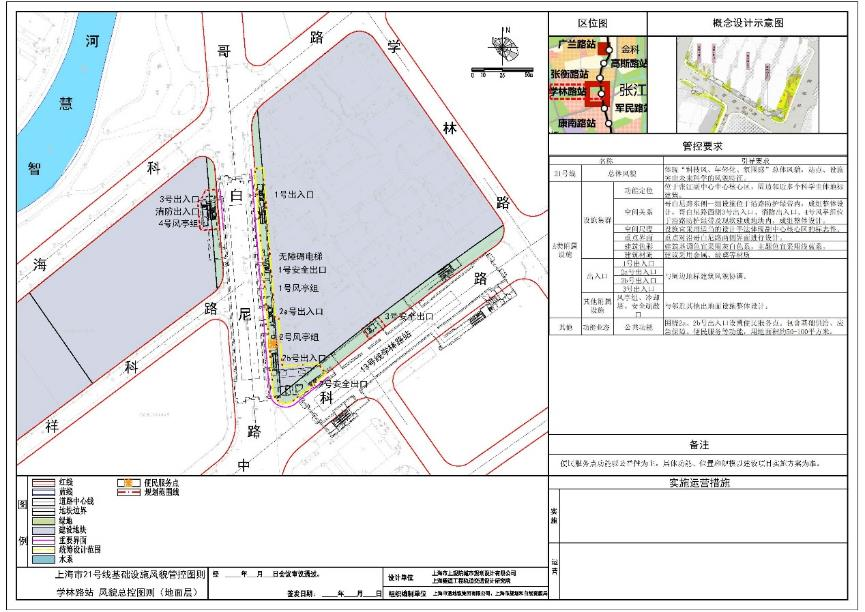

A类设施风貌管控图则示意(以城市轨交站点为例)

A类设施风貌管控图则示意(以城市轨交站点为例)

B类设施风貌管控图则示意(以城市轨交车辆基地为例)

B类设施风貌管控图则示意(以城市轨交车辆基地为例)

“A”、“B”分别为主要设施及附属设施。对于具体设施,通过对总体策划层面研究内容的层层落实,最终在单个设施层面形成风貌管控图则,整合工程设计、规划设计等多专业设计要求,进一步向后续的设施概念设计阶段传导。“A”类设施是市政基础设施工程的主体设施,是工程功能和风貌的主要载体,通过总体风貌、功能定位、空间关系、空间尺度、重点界面、建筑色彩、建筑材质、公共功能、公共空间等方面进行引导。“B”类设施分布更加零星、功能和类型更加多样,通过总体风貌、空间尺度、立面造型、屋顶造型、重点界面、建筑色彩、建筑材质等方面进行引导。

1+A+B规划对象示意图

1+A+B规划对象示意图

市政基础设施量大面广,完全可以与“15分钟社区生活圈”进行空间和功能的深度融合,嵌入“美好生活盒子”统一规划、统一设计、统一建设、分功能运管维。

在需求和设置空间研判的基础上,根据不同的服务功能组合,形成由小到大的三类盒子。其中,对于出入口周边空间有限,或周边地区服务设施较完善站点,功能配置以基本型为主,形成最小型的A类盒子;对于出入口周边空间较为充裕,或周边地区公共服务功能需求较大的站点,在基本型设施的基础上,可进一步增加餐饮、休闲、文化等便民服务功能,形成B类盒子;对于出入口周边空间充裕,特别是紧邻公园、广场等公共空间,或周边地区公共服务设施十分缺乏的站点,建议与周边绿地、广场等公共空间联动,进一步增加户外广场、生活集市等活动空间,形成C类盒子。

嵌入了“美好生活盒子”的地铁出入口

嵌入了“美好生活盒子”的地铁出入口

在整体空间统筹上,加强邻近多个设施、设施与周边建筑和空间的整合联动;提升设施美感,协同周边环境,彰显地区文化;融入城市和社区,发挥设施外部效应,完善公共服务和公共空间,突出人文关怀,促进地区活力;消减邻避影响,通过设计手法对噪声、粉尘、气味、震动等进行隔离防护,提升市民亲近意愿;积极运用智慧、低碳基础,提升设施运行和管理水平。

作者:沈璐 严涵

文字编辑:李倩

转载请在醒目位置标注来源:i自然全媒体

i自然投稿邮箱:mnrnews@163.com

电话:010-68047618

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):九大看点!沉浸式参观上海基础设施品质提升设计成果展

上海陆续出台基础设施品质提升“指导意见”和“设计指南”

上海陆续出台基础设施品质提升“指导意见”和“设计指南” 以规划23号线为例,全线串联起徐汇滨江及南延伸段、吴泾转型区、大零号湾、闵行开发区等城市重要功能性节点

以规划23号线为例,全线串联起徐汇滨江及南延伸段、吴泾转型区、大零号湾、闵行开发区等城市重要功能性节点 与原来只用数字标注地铁线路不同,新建地铁将拥有自己的空间意象和专属logo。如18号线是以新芽生发为形象的“蕰藻浜两岸创新秀带”

与原来只用数字标注地铁线路不同,新建地铁将拥有自己的空间意象和专属logo。如18号线是以新芽生发为形象的“蕰藻浜两岸创新秀带” 崇明线·凌空北路站

崇明线·凌空北路站 南汇支线·下盐路站

南汇支线·下盐路站 融入滨水空间的地铁出入口

融入滨水空间的地铁出入口 与建筑空间和开发时序完美整合的开放区站(南汇支线),出地面设施完全被“消隐”掉了

与建筑空间和开发时序完美整合的开放区站(南汇支线),出地面设施完全被“消隐”掉了 机场联络线·三林南站

机场联络线·三林南站 机场联络线·度假区站

机场联络线·度假区站 18号线·江杨南路站

18号线·江杨南路站 “1+1+N”组织模式示意图

“1+1+N”组织模式示意图 A类设施风貌管控图则示意(以城市轨交站点为例)

A类设施风貌管控图则示意(以城市轨交站点为例) B类设施风貌管控图则示意(以城市轨交车辆基地为例)

B类设施风貌管控图则示意(以城市轨交车辆基地为例) 1+A+B规划对象示意图

1+A+B规划对象示意图 嵌入了“美好生活盒子”的地铁出入口

嵌入了“美好生活盒子”的地铁出入口

规划问道

规划问道