昨天是第15个世界海洋日。今年世界海洋日的主题是“海洋星球:潮流正在改变”。大尺度的物候变迁和人类与海洋关系的持续互动,在改变了海洋环境的同时,也在改变人类社会对待海洋的方式。

长期以来,对于粤港澳大湾区和深圳的城市空间发展研究多以陆地部分为对象,“蓝色另一半”的空间问题未能受到足够的关注和重视。新型的技术工具和研究手段,为相对细致、立体地描摹和认识海洋空间提供了可能性。在国家重点研发计划重点专项的支持下,深规院正在对深圳2小时交通可达范围(陆域总面积1.81万平方公里,常住人口5500万人,不含广佛中心城区)开展《“深圳+”超级都市观察》系列研究。继前两期分别对这一地区的绿色空间、合作空间进行研究后,第三期首次对这一地区的海域进行系统的空间分析。

▲ 《“深圳+”超级都市观察》第3期:海洋空间

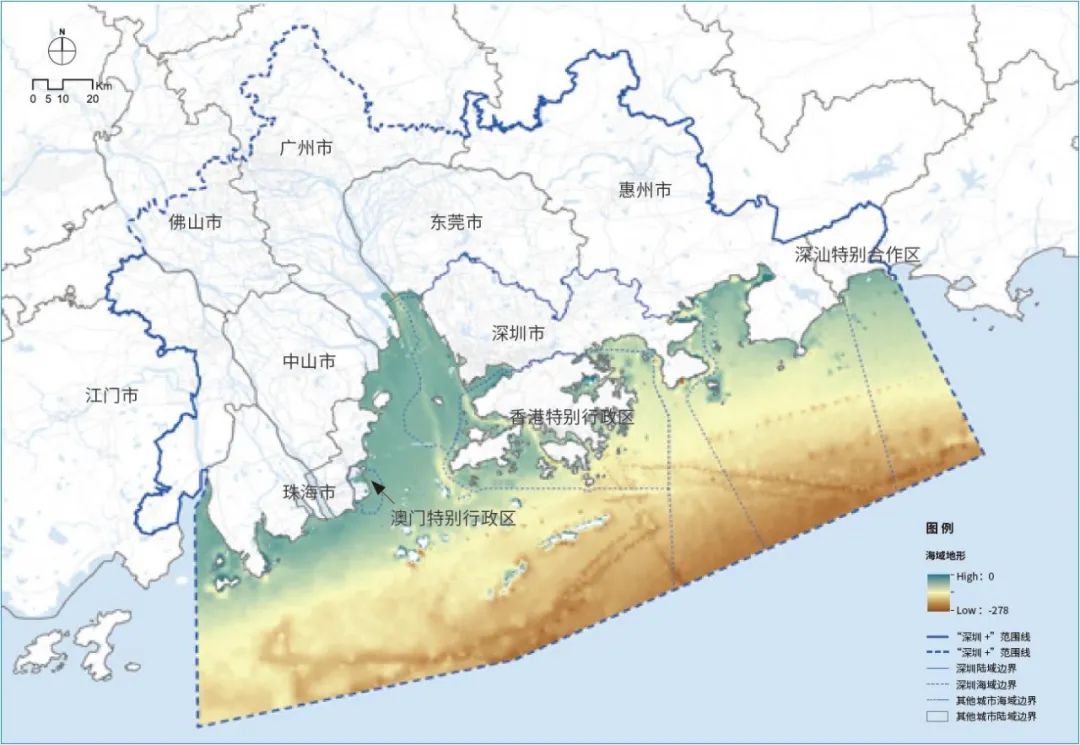

研究将“深圳+”超级城市区域的“海洋空间”定义为深圳市、广州市、东莞市、惠州市、中山市、珠海市、香港特别行政区、澳门特别行政区行政范围所辖海域,同时将海岸线陆侧2公里范围以及被此范围闭合的半岛或海岛纳入研究范围,旨在揭示深圳城海关系发展的核心要义,并从海洋的视角和观点看待城市空间长期可持续发展的战略问题。

▲ 从海洋空间的视角观察深圳大城市地区空间发展

本期成果获得了以下主要发现:

1.

作为滨海超大型城市地区,“深圳+”超级城市区域17980平方公里的海域面积和2352公里的海岸线赋予其独有的海洋城市特征和优势。这一地区的传统聚落因海而生,新兴城市依托对外贸易和蓝色经济发展。海洋是“深圳+”超级城市区域经济、社会、生态有机体不可分割的重要组成部分。

2.

受珠江入海口形态、地转偏向力等自然地理因素的影响,“深圳+”超级城市区域形成了东侧侵蚀岸水深且水质条件优越、西侧沉积岸水浅的水环境格局,塑造出不同的城海关系基底。东部海域同时适宜发展远洋运输和休闲旅游功能,需要协调港口、航道和旅游、生态的关系。西部海域填海成本低,为城市新区建设及基础设施投放提供了一定的条件。

▲ “深圳+”超级城市区域海域水深(以深圳海域海平面为基准的海域深度)

3.

除自然因素外,“深圳+”超级城市区域的海陆边界也在最近几十年中持续受到人为因素的影响。与世界其他河口或海湾型超大城市地区类似,填海造陆也是“深圳+”获得发展空间的重要手段。这一区域内绝大部分港口、机场等大型基础设施用地以及自贸区等区域经济平台均由填海而成。

▲ “深圳+”超级城市区域填海造陆历程(1973-2022年)

4.

数据和经验都表明,目前区域内近海人口和企业集聚最为显著、海洋城市特征最为浓厚的城区仍然是在港九、珠澳、深圳蛇口等选址岬口建设的传统城区,而非新近填海建设的新城新区。

▲ “深圳+”超级城市区域海岸带人口分布

5.

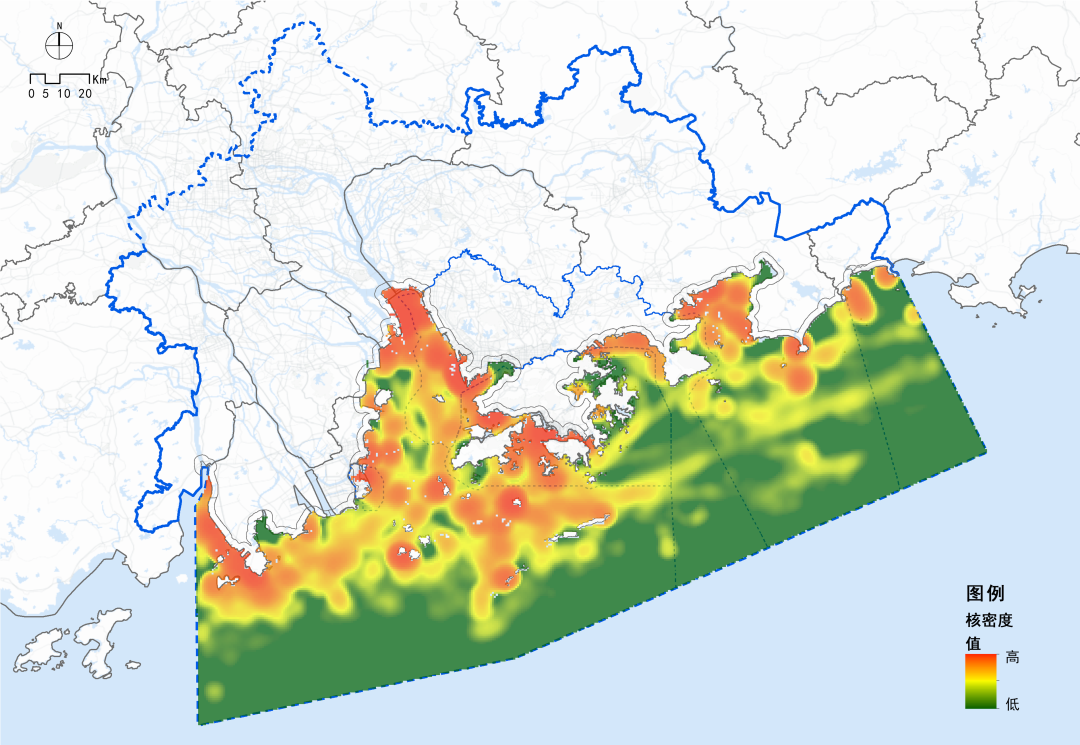

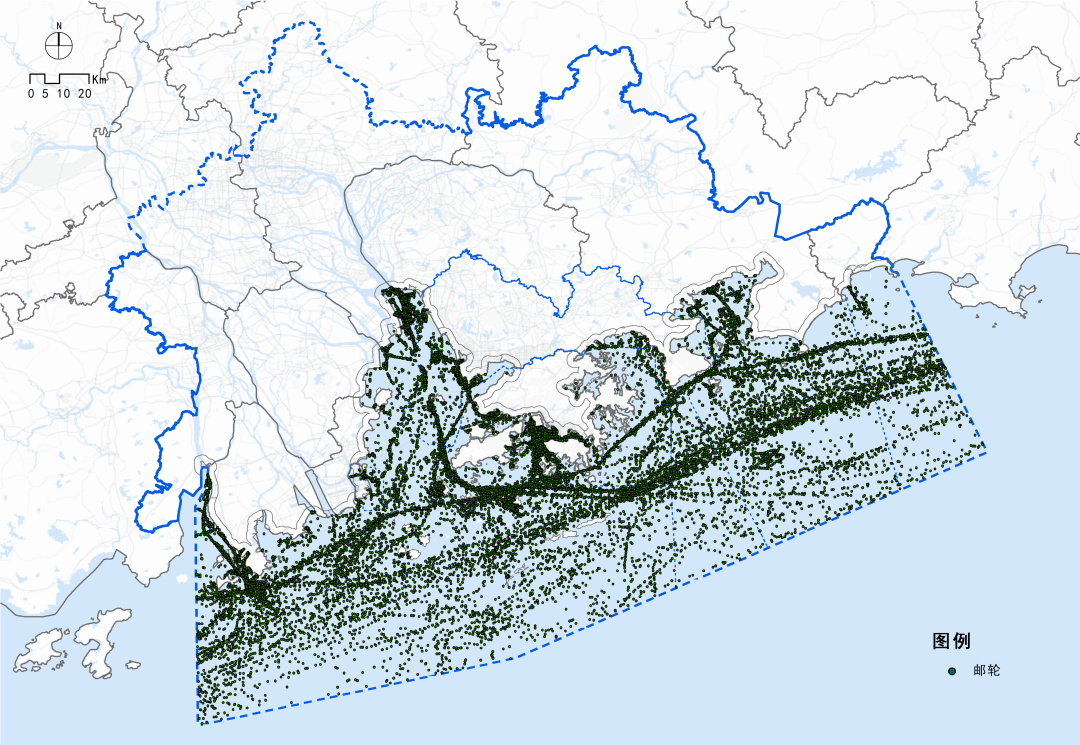

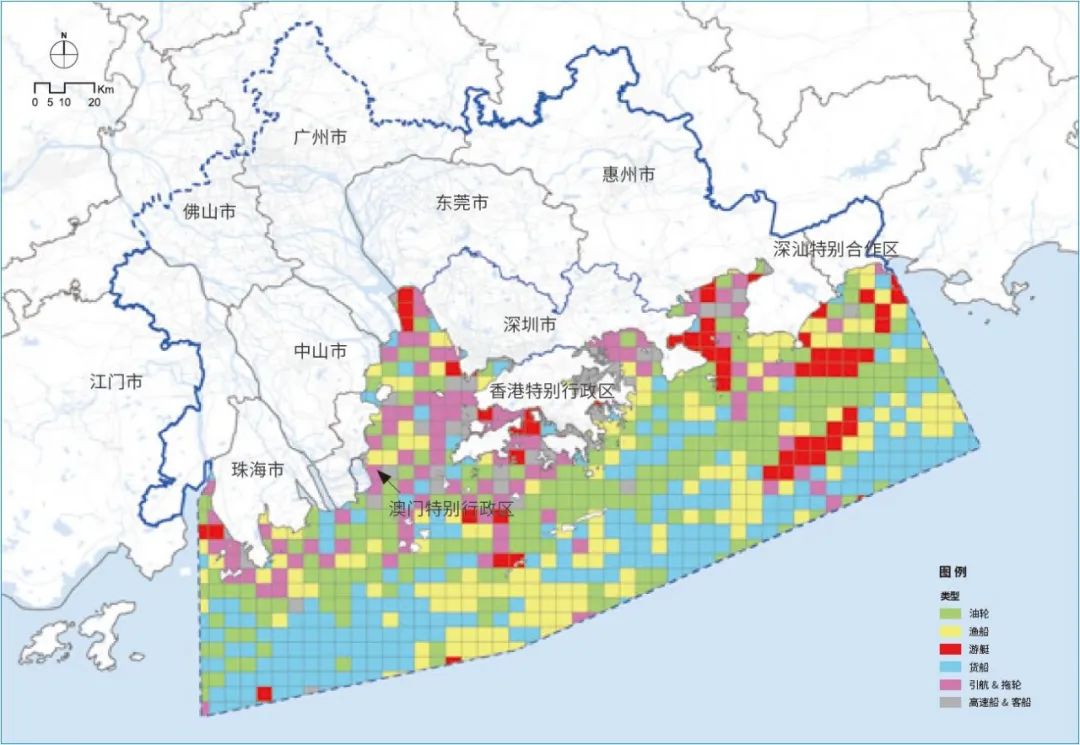

海洋空间合理开发利用是蓝色经济健康持续发展的重要依托。研究通过不同类型的船舶轨迹来反演海洋空间的使用特征。结果表明,“深圳+”海洋空间中近岸5海里海域的使用功能呈现高度混合的态势,客、货运输、海洋休闲活动在珠江口、大鹏湾、大亚湾均以“马赛克”式拼贴的方式呈现。离岸5海里以外海域除了货物运输和渔业功能以外,一部分高端游艇活动也正在出现。

▲ “深圳+”超级城市区域各类船舶点位核密度分布

▲ “深圳+”超级城市区域大型油轮与LNG轮航行轨迹

▲ 按空间网格划分的各类船型分布优势海域

6.

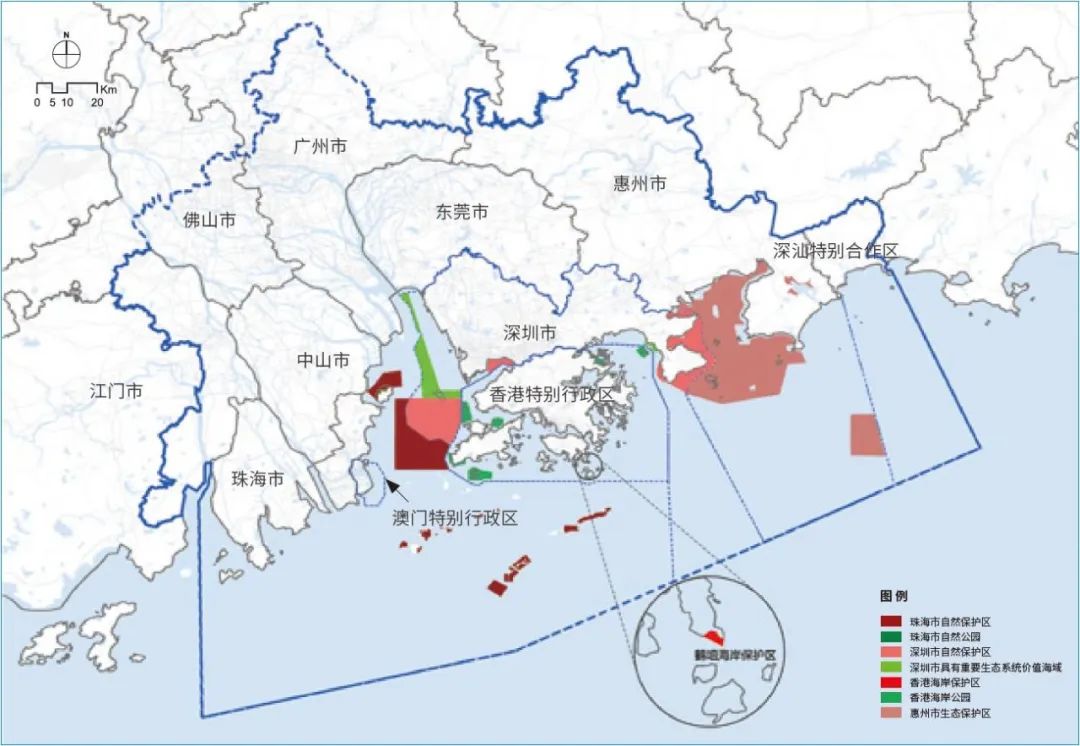

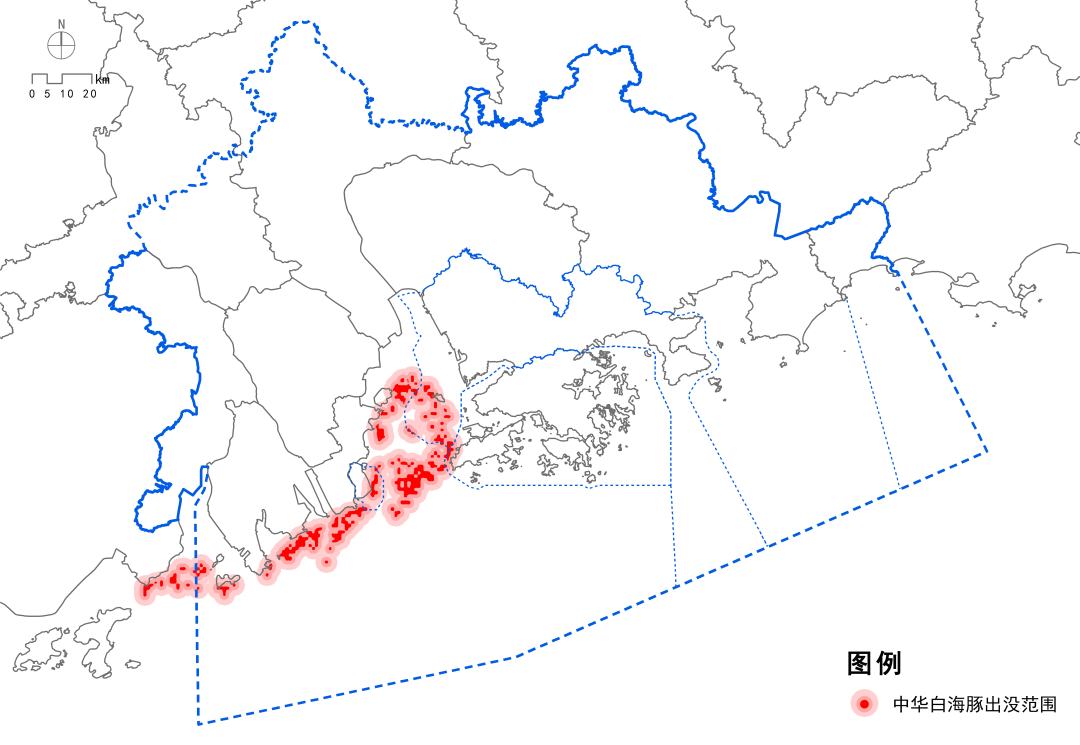

在高度密集、多功能的海域使用状态下,尤其需要管住海洋空间管控政策的协调问题。不仅内地城市与港、澳的海洋空间管理制度和保护范围存在差异,内地城市之间的地方级海洋保护空间划定也仍然有待进一步衔接之处。此外,海域空间使用、海洋保护空间划定与珍稀水生生物的实际栖息活动范围之间也需要进一步衔接。多主体的城市群需要紧抓粤港澳大湾区区域协同迈入深水期的机会窗口,加强规划协调、机制衔接与标准对接,以海洋空间这一共享开放的空间类型为载体,探索共编规划、共同保护的合作路径。

▲ “深圳+”超级城市区域海洋空间内各类海洋保护区

▲ 中华白海豚出没范围

7.

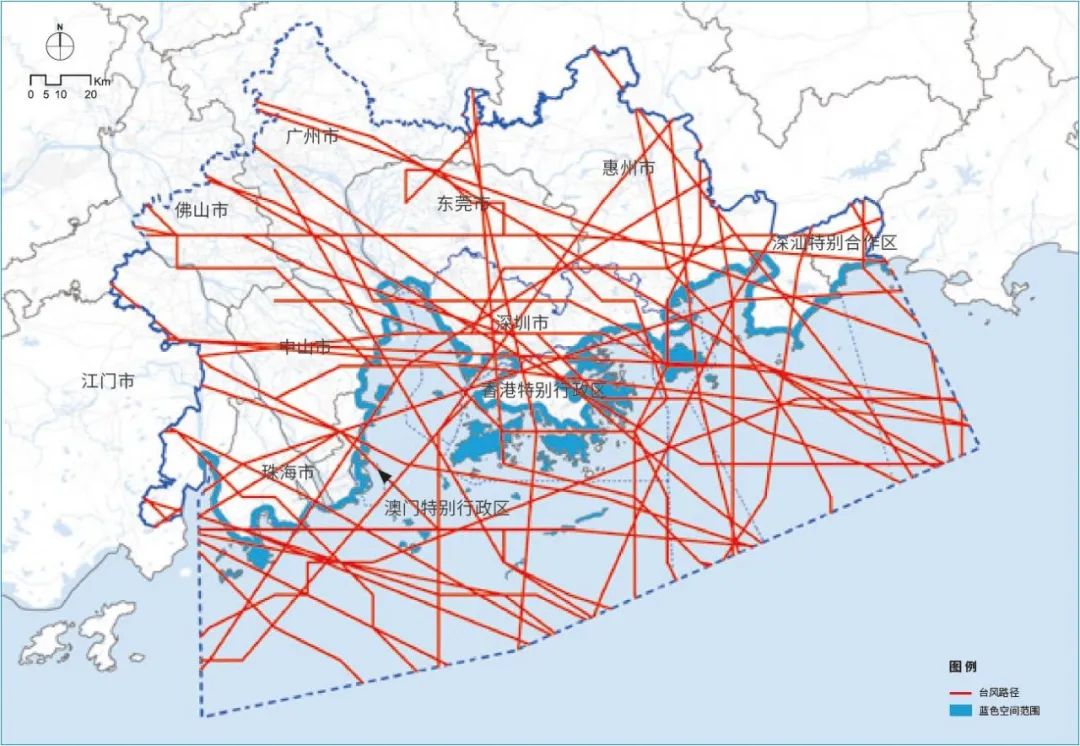

在全球气候变化的总体趋势下,海洋也成为滨海超大型城市重要的风险来源。登陆数量与强度均有增长的台风、不断上升的海平面、非均匀沉降的地面,以及由此引发的风暴潮、内涝、咸潮等灾害给向海而生的“深圳+”超级城市区域带来长远的挑战,其中,现有围填海地区所面临的风险尤为突出。这一地区应率先推动韧性城市地区的建设,推进城市间在危机应对方面的协同行动,让大海永葆安澜。

▲ “深圳+”超级城市区域范围内登陆的历史台风路径

近年来,深规院积极响应深圳全球海洋城市建设目标,主动应对规划向全域全要素转型需求,培育和拓展了谱系全面的涉海规划编制、研究和工程咨询能力,建立了海洋发展战略咨询、海洋产业规划与政策研究、海洋产业园区和滨海城市全流程规划设计、海洋生态保护与治理、涉海基础设施设计、海洋信息化等成熟的业务体系,主持开展了深圳市海洋发展规划专题、海域详细规划编制试点、海洋新城系列规划设计、渔业基地规划、西部海堤整体建设规划等一系列重大项目,并积极参与海上丝绸之路沿线的多项合作交流。深规院将致力于通过构建开放的学术体系和技术合作伙伴关系,探索城市地区陆海统筹治理与向海发展的创新路径,为城市与人类的海洋命运共同体建设贡献深规智慧。

研究单位:

/ 深圳市城市规划设计研究院

/ 广东省数字城市规划和空间配置工程技术研究中心

技术主管:司马晓

执行负责:李启军、俞露

技术统筹:郭磊贤、郭晓芳、雷祎、曾彬铖、彭琳婧

技术支持:戴雅婷、于敏、 任杰

项目供稿:

/ 刘冰冰、苏茜茜、李宇婷、巫泽琳(城市设计一所)

/ 荆万里、李理、 万祥益、 林晓娜(城市规划二所)

/ 孔祥伟、李鑫、戴金(城市设计三所)

/ 洪涛、周彦吕(城市设计实践所)

/ 李晓君、曾小瑱、路镕菲(市政规划研究院)

往期 · 推荐

△ 请点击图上标题查看

(点击关注)

编辑

丨

何 瑜

校审

丨

李 晨

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):世界海洋日,用空间数据巡视“深圳+”蓝色空间

规划问道

规划问道