成都“因水而生、因水而兴、因水而荣”,古时成都先民“逐水而居,理水营城,依水兴业”,成就天府之国。时至今日,延续千年的锦江水脉将锦官城温柔环抱,江岸市井烟火依旧弥漫悠扬。

在建设践行新发展理念的公园城市示范区指引下,我院牵头编制的《成都市公园城市河道一体化规划设计导则》(后称导则)于近日发布,以实现城乡空间与河道的多元融合,营造公园城市滨水空间多元场景,延续成都“水润天府”的城水特征,承载“诗意栖居”的美好生活向往。

图1《成都市公园城市河道一体化规划设计导则》

图1《成都市公园城市河道一体化规划设计导则》01

基于城水关系变迁的“河道一体化”内涵解析

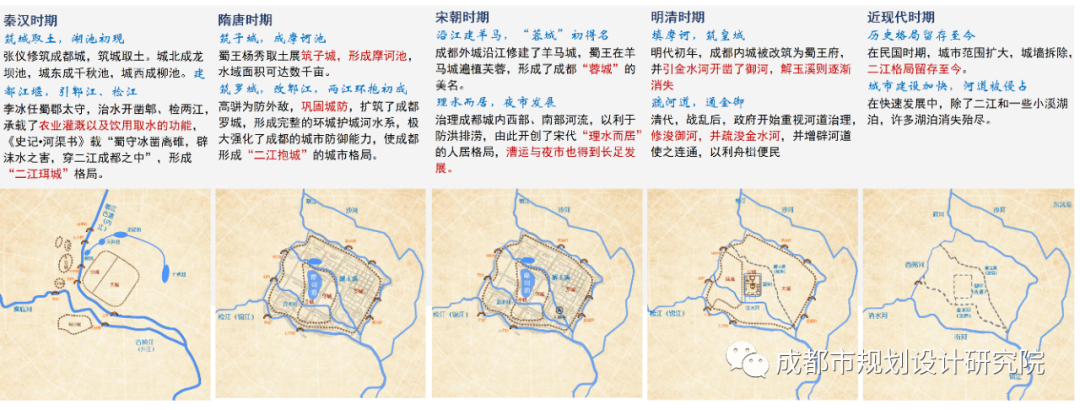

从古蜀时期的十大城址,到三星堆、金沙……逐渐形成2300多年城址未变、城名未改的两江环抱格局,先民们创造出在这片冲积扇平原上,与自然和谐共存的古老智慧;都江堰精华灌区的形成,以及纵横交错的平原灌溉水系,孕育了“水润天府”的城水格局与“诗意栖居”的人居环境。

工业化时代随着城市建设的突飞猛进,河道与人的关系渐行渐远。上世纪末,府南河综合整治工程开启成都现代治水的序幕,水环境治理取得显著成效,再现一脉清江,获得联合国“人居环境奖”。近年来,成都相继开展宜居水岸、天府绿道、锦江公园等一系列实践,“水岸三通”、“车退人进”、“城水相依”,让水岸回归生活,重现市井繁华。公园城市的成都,是锦江边上热气腾腾的生活,是沙河旁鸟鸣蛙叫的恬静……与水相处的记忆,是这座城市在新发展理念下,延续千年的遵循。

“河道一体化”的理念转变

“河道一体化”转变以往河道与城乡交通、生态、功能相互割裂的孤立式设计,通过统筹城水要素、优化城水关系、融合城水功能,实现城水相融的一体化设计,促进河道及滨水空间的水岸联动,实现城市与河道共生发展,打造两岸融城、自然共生的公园城市河道。实现从“城水相隔的孤立设计”向“城水相融的一体化设计”转变;从“单一功能”向构建“全面复合功能”转变;从“人水隔离”向建设“亲水纽带”的公共空间转变;从“注重工程建造”向“水岸场景营造”转变;从“各自为政的要素独立管控”向“全过程全要素统筹管控”转变。

“河道一体化”的理论内涵

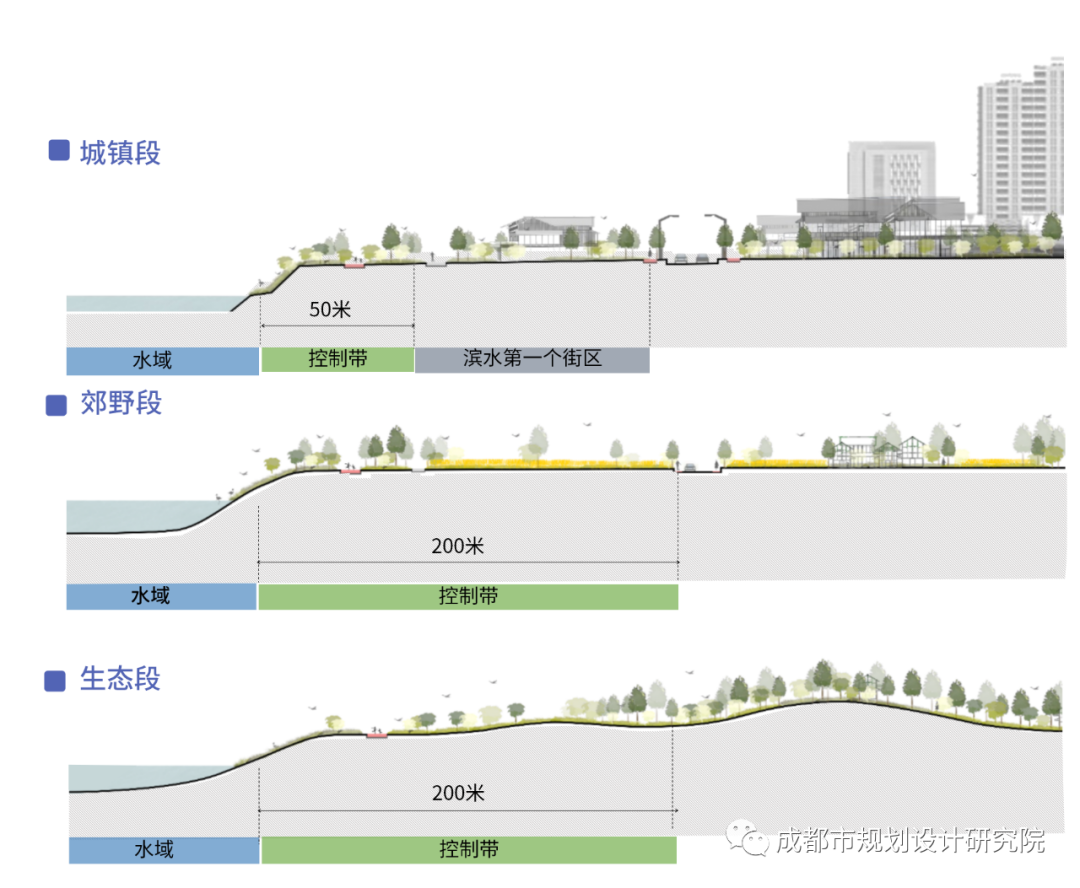

“河道一体化”强调覆盖全域、贯穿城乡的资源统筹,根据市国土空间规划及蓝线规划管控要求以及河道两岸的资源条件,分级分段分区对城水共生空间进行统筹设计。形成成都“河道一体化”设计要素体系,从宏观层面实现生态、安全、功能、交通、景观、形态六大系统的一体化协调,精细化引导公园堤岸、涉水设施、滨水街区、慢行优先、人文特色、临河界面六类要素的高质量联动发展,塑造“人与自然和谐共生、城乡空间与河道多元融合”的公园城市滨水空间多元化场景。

02

“河道一体化”主要内容

蓝绿相融,自然共生,实现生态一体化

“人与自然和谐共生”是公园城市建设的基本遵循。传承成都“与自然共生”的环境营造特征,坚持河道及周边环境的高标准生态治理,统筹各类生态要素一体化保护修复,锚固与“青山绿道蓝网”相呼应的公园城市生态本底。《导则》提出通过维持河滩湿地自然形态、塑造自然河床地貌、优化生态化驳岸空间,塑造自然生态的柔美河岸;通过生态修复、多样生境营造,重构生境融合的生态廊道;通过打通横向、垂向全域公园体系,预留观水视线通廊,营造绿地连通的滨水公园。

城水相依,韧性安全,实现安全一体化

安全,是历史智慧传导的底线思维。针对成都中小河道为主的特征,统筹完善蓝绿基础设施与人工基础设施,营造人水和谐的自然环境,打造安全、韧性、亲水的一体化滨水空间。《导则》提出贯彻海绵城市理念,利用河岸空间推进景观化、隐形化的海绵设施建设;统筹雨水综合利用、排水防涝、水系保护及修复、绿化带设计,引导低影响、集约布置、城河统筹的市政设施建设,提高区域调蓄能力,构建富有韧性的防洪体系;布局多元融合的应急安全设施,提升河道智慧化治理及河岸空间的智能化服务能力。

图7 安全一体化设计要素示意图

人水相亲,活力场景,实现功能一体化

一幅幅多元复合的活力场景,描绘了烟火里的幸福成都。延续成都滨水空间“依水悦民”的丰富活动,让河道融入城市的生产、生活,推动一河两岸在空间上开放、在功能上共享,打造多元功能与河网水系融合的高品质滨水街区。《导则》提出综合考虑滨水地区功能特色,城镇区通过提高滨水第一层街区的公共用地比例,引导公共服务设施集聚,郊野区尊重滨水自然环境,布局环境友好的产业类型,联动乡村振兴与全域旅游;根据可进入、可参与的要求,统筹水岸空间、街道空间、剩余空间等,建设能融合多元活动的开敞空间;按照“设施嵌入、功能融入”的原则,完善全民共享的服务设施,依托滨水空间策划多元活动,营造缤纷公园城市河道场景。

水岸相连,互动网络,实现交通一体化

水岸路权空间重构,是实现人本城市,回归水岸生活的基本保障。基于滨水区“车退人进”的规划理念,以绿道等慢行空间串联河岸,将慢行网络与水网融合。《导则》倡导慢行优先的滨水道路断面设计,形成尺度适宜的横向沿河慢行环境;保障滨水公交优先,加强与滨水慢行系统的衔接;通过多种方式强化滨水空间与城市街区的垂向连接,提高水岸的可达性,并对通道两侧的地块、建筑、功能进行引导,形成连贯的活力路径,系统构建连通滨水空间和腹地的“横向+纵向”一体化慢行网络。

古今相映,特色彰显,实现景观一体化

你我的生活日常,融入了集体记忆,水岸场景便有了温度,讲述着城市乡愁延绵不断的故事。保护与传承成都丰富的水文化,推动文化创造性转化与创新性发展,塑造现代与历史交相辉映的人文水岸风貌。《导则》提出充分挖掘沿河文化资源,与沿线城市文化资源统筹利用与保护,传承时空连续的天府文化印记;结合天府水文化研究,分段策划水文化主题品牌,重塑“水连园林、津居合一、水绕林盘”的城乡形态;复兴“依水悦民”的文化,在滨水空间设计时考虑文化活动开展需求,融入文化要素,展现蜀都风情。

图10 景观一体化设计要素示意图

城园相融,品质空间,实现形态一体化

新消费场景融入高品质空间,促进高质量发展,让水岸的每张照片,都成为城市的明信片。合理管控、有序引导滨水地区的开发建设,打造标志性、地域性的高品质滨水空间。《导则》提出重构城水空间秩序,预留城水相望的观景廊道与平台,加强视廊两侧的空间形态管控,打通城水相望的观景廊道;加强滨水地区形态管控,总体形成“近水低、远水高”的空间秩序,打造簇群错落、透风见绿、疏密有致的滨水区优美天际线;通过建筑空间与河道环境的无缝衔接,提升滨水界面的整体风貌,促进城乡空间与滨水景观的融合渗透。

03

结语

“水润平原、城水共生”是先民智慧的沉淀,“城水共融、人水相亲”是未来公园城市的和乐图景。河道作为成都构建公园城市形态与城水共荣格局的生态骨架,承载着农业生产、生态保障、市民游憩等重要功能。在践行新发展理念的公园城市示范区建设背景下,统筹考虑覆盖城乡、一河两岸的“河道一体化”建设,将更有效促进公园形态与城市空间充分融合,实现山水人城和谐相融的公园城市建设目标。

相信未来河道将成为承载你我美好生活场景的重要载体,成为市井烟火里幸福成都的城市名片。

注:

① 本文根据成都市规划设计研究院、成都市市政工程设计研究院有限公司、四川大学历史文化学院联合开展的《成都市公园城市河道一体化规划设计导则》及其专题研究总结梳理成文,若文中存在纰漏,望读者指正刊谬。

② 部分图片来自网络,用于分享交流,出处来源详见图片下方标注,若标注有误或涉及版权问题,请及时联系更正。除特别标注外,其余图片均来源于《成都市公园城市河道一体化规划设计导则》及其专题研究。

项目组成员:阮晨、张毅、周逸影、谈静泊、董泽鑫、秦一心,李永华、高菲

联合编制单位:成都市市政工程设计研究院有限公司、四川大学历史文化学院

文案:董泽鑫、周逸影、张毅

公园城市:因人而兴,与城共生丨“濯亮锦水、织补锦岸、添翼锦城”——锦江水生态治理创新实践

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【项目分享】《成都市公园城市河道一体化规划设计导则》

规划问道

规划问道