如何实现全域全要素空间管控是国土空间规划体系改革的重要任务,而完善城镇开发边界外的空间管控是实现全域全要素空间管控的重要部分。本文从新时期空间管控在价值导向、管控内容及管控方式等层面的新要求入手,分析当前农业空间、生态空间及海岸带地区为代表的城镇开发边界外地区的空间管控存在的问题和困境,并尝试从管控基础夯实确权、管控范围横向到边、管控内容纵向到底、管控成果分层分类等层面探索国土空间规划体系下城镇开发边界外空间的管控策略。

本文发表于《城市规划学刊》2022年第7期,欢迎分享。

【作者简介】

范晓东 中国城市规划设计研究院深圳分院 高级城市规划师

罗 彦 中国城市规划设计研究院中部分院 副院长,教授级高级规划师,通信作者

李宗艺 中国城市规划设计研究院深圳分院 助理城市规划师

沈睿熙 中国城市规划设计研究院深圳分院 助理城市规划师

国土空间规划体系下空间管控的新要求

1.1 价值导向转变

1.2 管控对象及内容完善

1.3 管控方式精细化

城镇开发边界外空间管控面临的问题和困境

在国土空间规划体系下的积极保护、全域全要素、精细化管控等的新要求下,城镇开发边界外空间管控面临着诸多困境,重点体现在管控基础、管控载体和管控内容三个方面。

2.1 空间管控的现状基础难以确定

2.2 可操作的空间管控范围和单元难以划定

2.3 科学合理的空间管控体系难以构建

国土空间体系下城镇开发边界外空间管控策略

3.1 以变更调查和确权为基础,夯实管控空间的现状基础

3.1.1 陆域空间以国土变更调查为基础

3.1.2 海岸带涉海现状以海域确权为基础

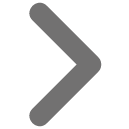

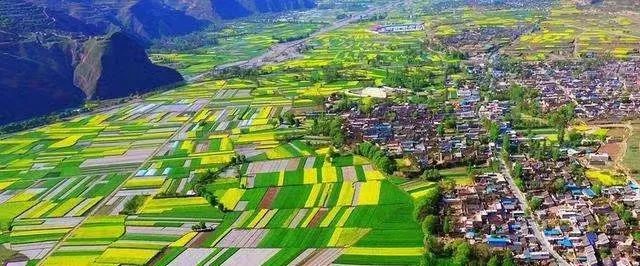

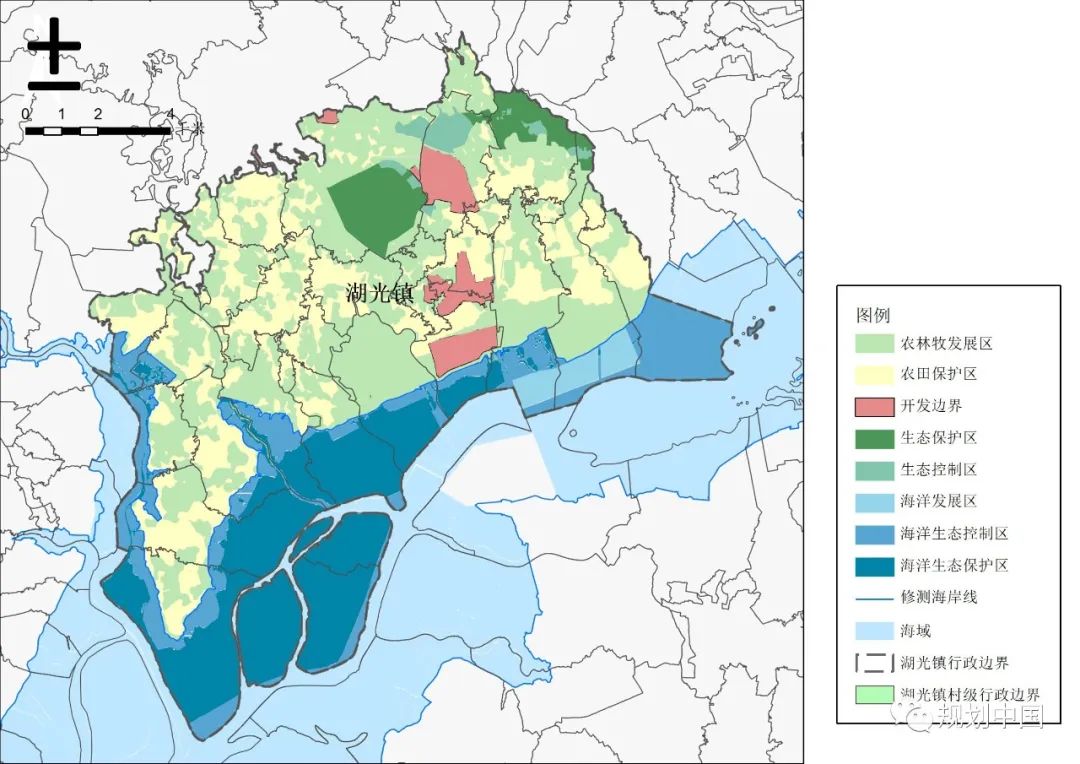

图1 湛江市麻章区湖光镇用地用海现状图

图1 湛江市麻章区湖光镇用地用海现状图

资料来源:笔者结合《湛江市国土空间总体规划(2021—2035年)》阶段成果整理绘制

3.2 以管理定边界,确定“横向到边”的管控范围

3.2.1 以村域为载体,作为城镇开发边界外陆域空间管控的基本单元

国土空间规划体系下,规划单元是作为宏观指引类总体规划或专项规划向实施管控类的详细规划传导各类管控要求的有效载体。《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》(以下简称《市级指南》)要求各地划定规划单元,加强上位规划对详细规划的指引和传导。纵观全国各地展开的国土空间规划实践,城镇开发边界内的规划单元划分标准较为成熟:上海以15分钟社区生活圈划定控规单元,北京构建“街区—街坊—地块”三级控规单元,深圳划分标准单元作为国土空间规划编制、传导管控和实施监督的基础空间单元。然而对于城镇开发边界外的单元划分实践较少,上海以乡镇为单位划分郊野单元,空间偏向中观尺度,与实施管控的基本单元尚有差距。

按照“一级政府,一级事权”的原则,村庄虽为村民自治组织,却在我国治理体系中承担着不可或缺的基层组织作用,可以说是“最基本的治理单元”。《若干意见》指出在城镇开发边界外的乡村地区,以一个或几个行政村为单元,由乡镇政府组织编制“多规合一”的实用性村庄规划,作为详细规划。因此,以村域为载体对城镇开发边界外农业空间、生态空间开展面向实施的规划管控较为合理。

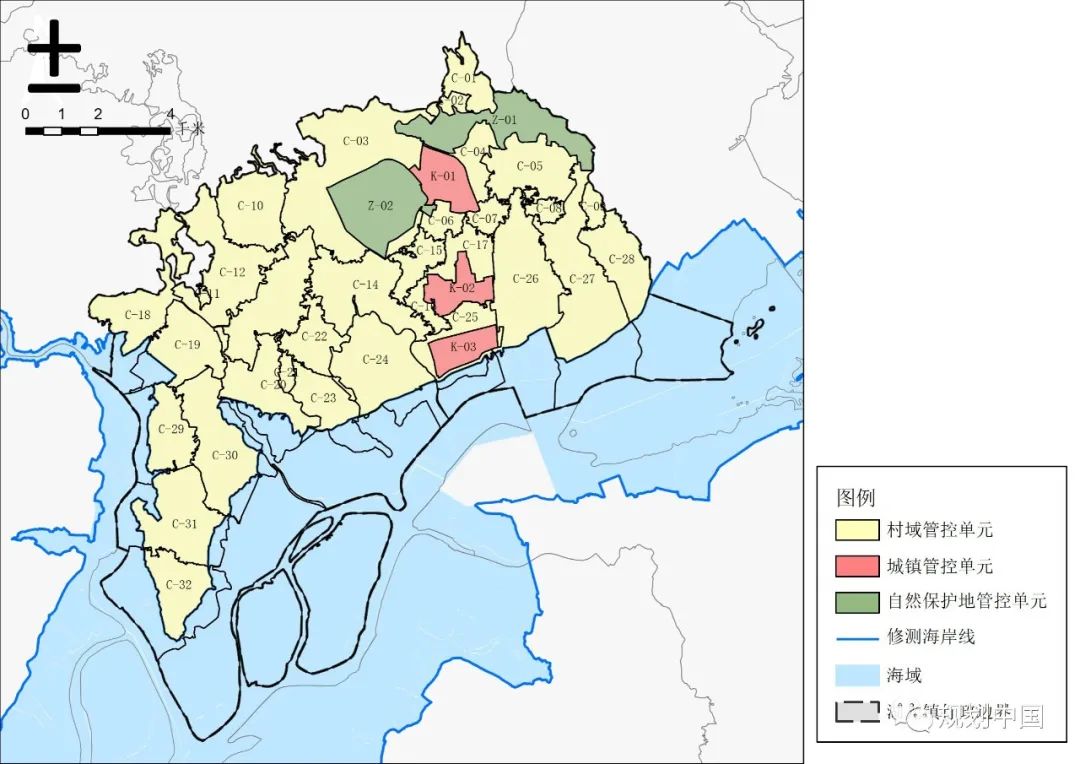

同时,由于农业、生态空间具有不规则的自然特性,空间管控基本单元须结合各类空间的自然边界或功能管理边界划定,保障空间的整体性和功能完整性。如自然保护地体系的各类公园,若管控单元跨越行政村边界,则需考虑对应公园的管理事权,优先以相对完整的公园权属或管理范围为边界划定管理单元。见图2。

图2 湛江市麻章区湖光镇城镇开发边界外空间管理单元划分

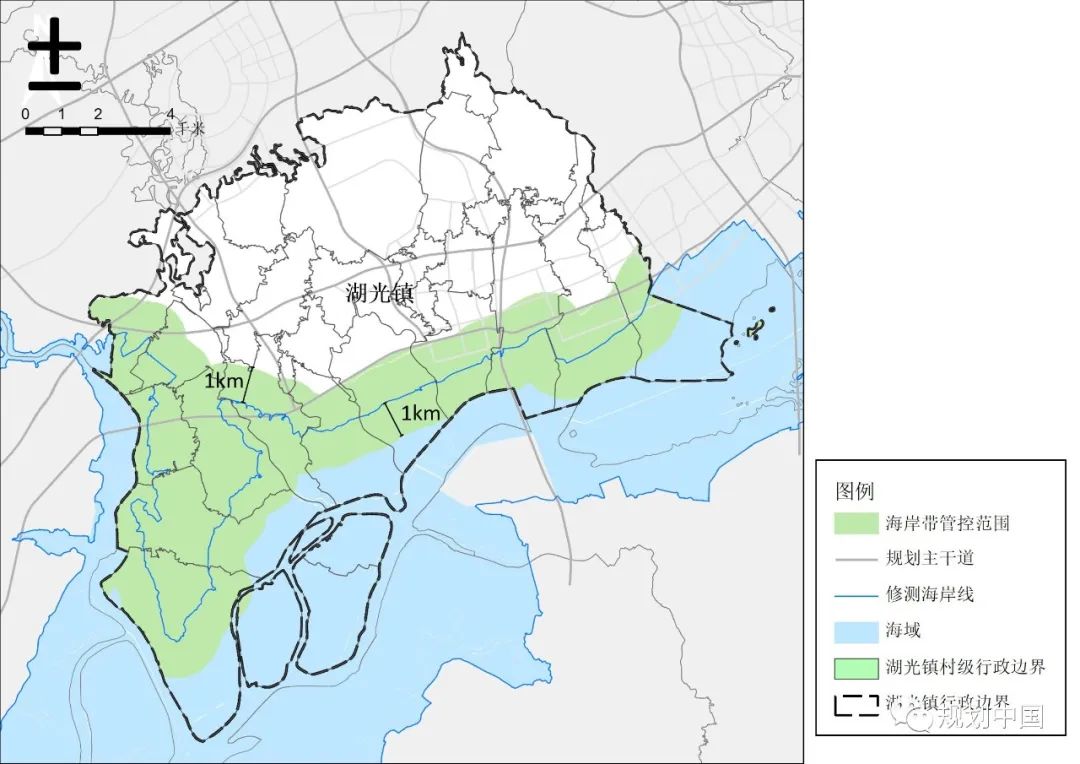

3.2.2 以海陆交互作用确定海岸带的空间管控范围

城镇开发边界外的海岸带地区是实施陆海统筹的有利抓手,现有研究对于海岸带管控范围的界定方式存在争议,但基本认同其包括滨海岸线及交接水域,即陆域与海域交互作用的地区。本文参照国内大部分沿海城市对海岸带管理的设定管控范围:以陆海交互作用区域为基本依据,结合管理事权边界、重大项目用海及影响范围等因素,以新修测海岸线界定陆海分界线,海域一侧为向海1km等距线或最近航线,陆域一侧为沿海第一条主干道或者沿海自然水系、山体、廊道等自然要素为分水岭或者以临海村域为界(图3)[18]。若海岸带与陆域空间管控范围存在重叠,则重叠部分需同时满足两者的管控要求。

图3 湛江市麻章区湖光镇海岸带管控范围划定示意

3.3 以功能定分区,用途定指标,构建“纵向到底”的空间管控体系

3.3.1 依据主导功能,确定管控分区

(1)承接总体规划、对接专项规划,落实“目标—结构—布局—主导功能”

《若干意见》提出,以国土空间规划为依据,对所有国土空间分区分类实施用途管制。“五级三类”规划体系的构建实现了各级管控纵向层层传导、横向紧密对接,各级总规和专项规划通过深化和分解各类空间管控目标、结构布局最终传导到详细规划管理单元。村域作为城镇开发边界外空间管控的基层管理单元,承接上位规划的各类传导要求,确定村域保护利用的总体格局和村庄主要的发展方向。单元内按照主导功能划分若干分区,作为空间管控的最小单位——实施管理“细胞”,类似于城镇建设空间控制性详细规划实施管控的最小单元。

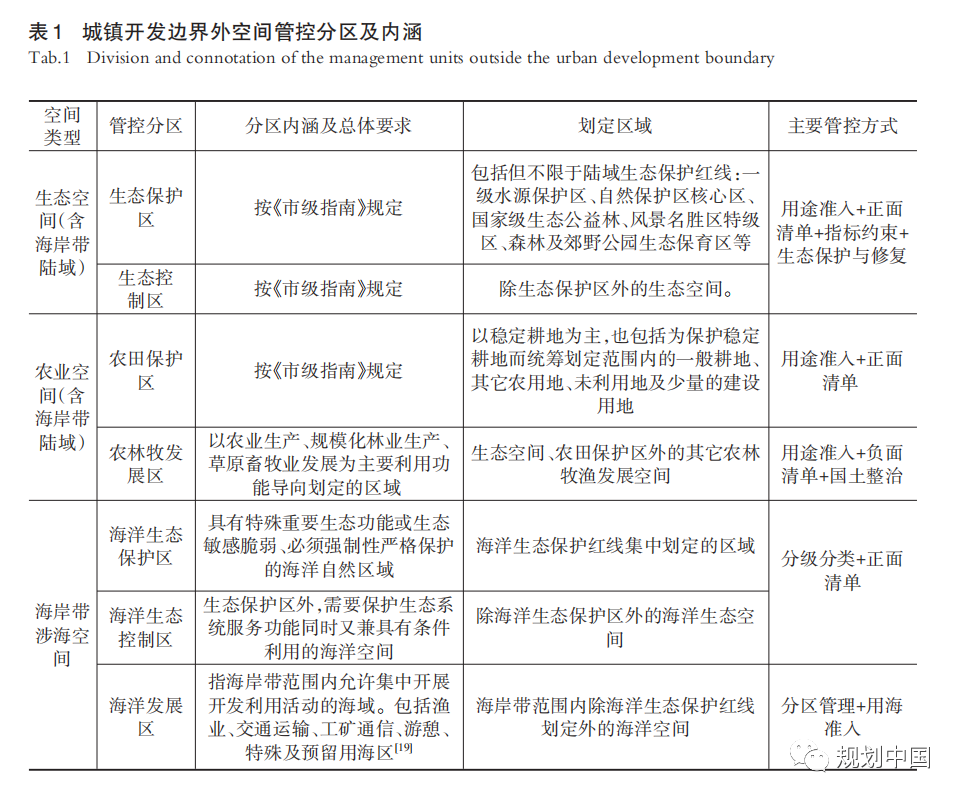

(2)依据主导功能和相关标准,划定管控分区

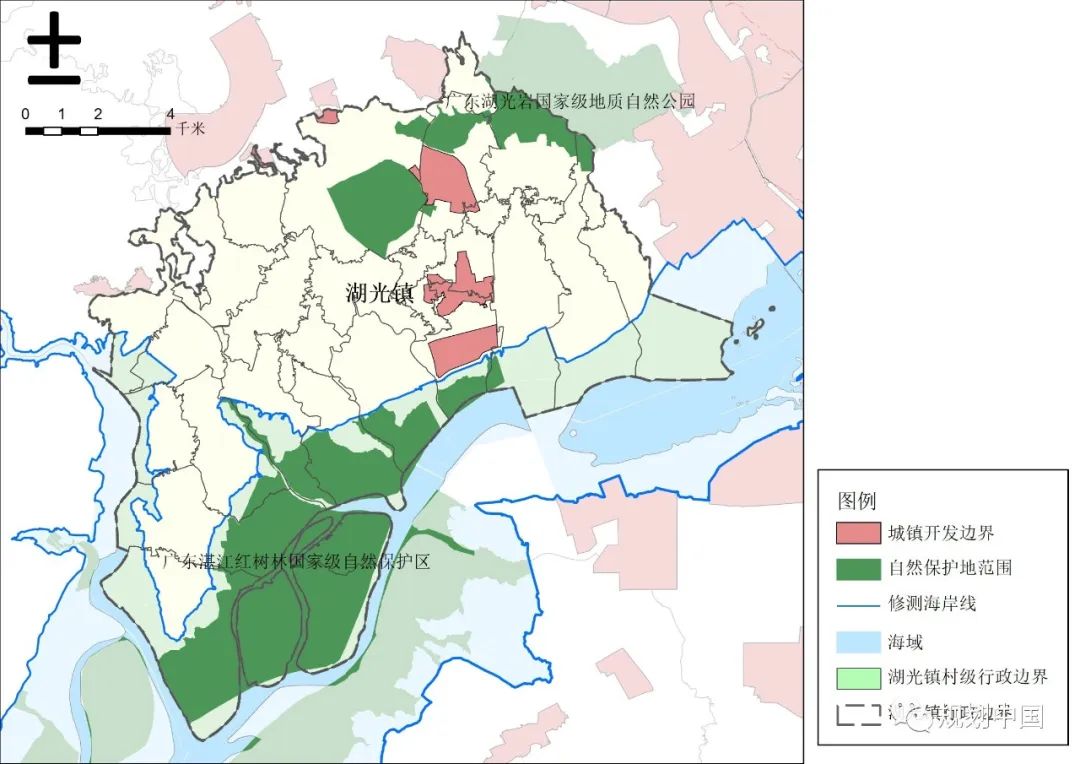

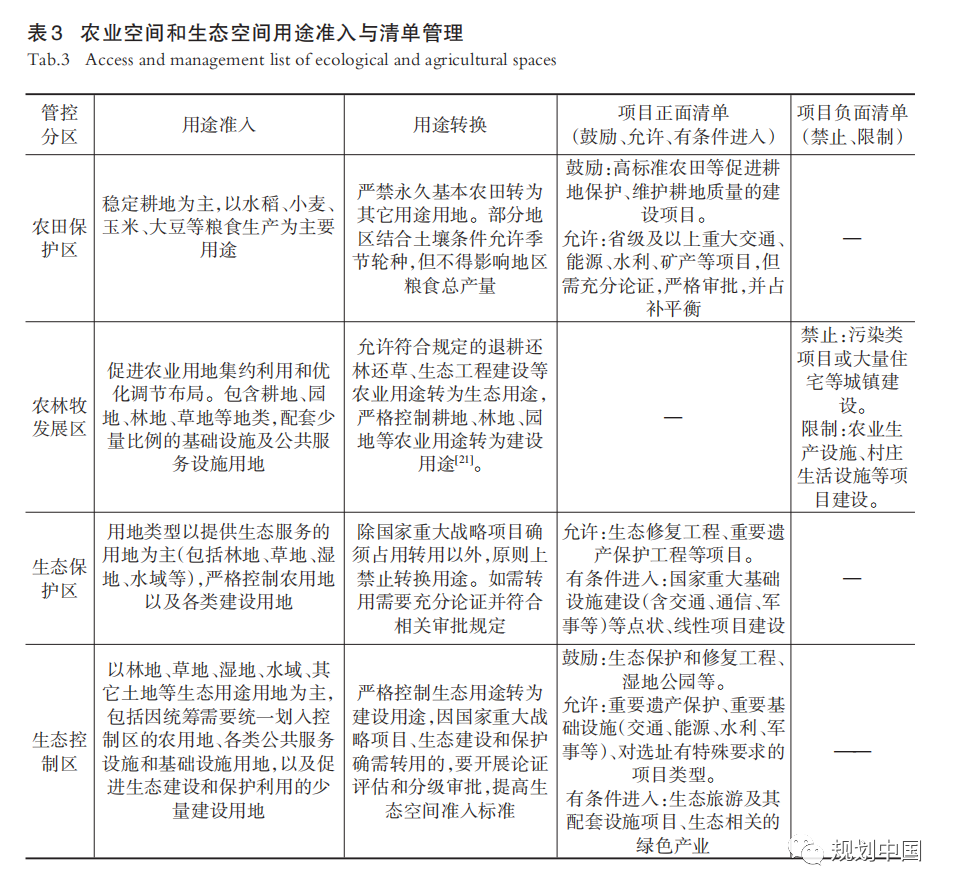

农业、生态及海岸带空间的管控分区划定根据《市级指南》要求、以双评价为基础,以差别化的空间管控理念,结合农业生产服务功能、生态系统服务功能、海洋功能区划等因素进行细化,动态优化各项管控措施(表1,图4)。

农业空间依据农业生产服务功能,划定农田保护区、农林牧发展区两类分区:农田保护区不仅指永久基本农田保护线框定的范围,也包括为便于管理而统筹划入的周边区域,如一般耕地、其它农用地、未利用地及少量的建设用地;农林牧发展区主要是以农业生产、规模化林业生产、草原畜牧业发展为主要功能导向的区域。

生态空间结合国土空间规划双评价、生态安全格局分析及生态系统服务功能,划定生态保护区、生态控制区两类分区:生态保护区强调“强制性严格保护”;生态控制区倾向“保护为基础、兼具发展”,在严格保育自然地貌、强化生态建设的基础上,有序引导自然教育、科普教育、人文体验、观光游憩等群众有限参与式活动,强化群众生态保育理念。

城镇开发边界外的海岸带地区是综合性的陆海统筹空间,包括农业空间、生态空间、海洋空间。其管控分区除包含生态保护区、生态控制区、农田保护区、农林牧发展区外,还包括海洋发展区。海洋发展区主要是指海岸带范围内允许集中开展开发利用活动的海域[19]。

图4 湛江市麻章区湖光镇城镇开发边界外空间管控分区划定

3.3.2 落实重要控制线及其管控要求

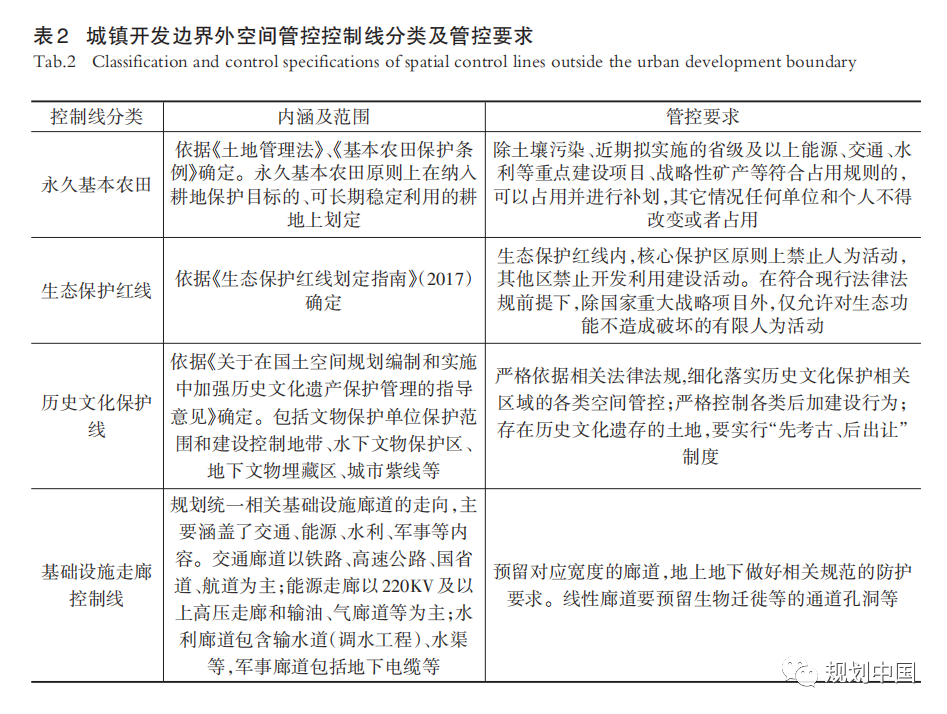

以永久基本农田保护线与生态保护红线作为空间管控的底线基础,其它控制线作为底线管控的有效补充,共同搭建城镇开发边界外空间管控的底线框架,见表2。

严格落实上位规划确定的永久基本农田保护线和生态保护红线,除国家相关明确规定的情形外一律不得占用。加强对历史文化遗产及其整体环境的保护和管控,严格落实各级国土空间总体规划中统筹划定的历史文化保护线。结合专项规划及近期实施建设、中远期规划,控制和预留城镇开发边界外的重要区域基础设施廊道,包括交通、能源、水利、军事等线性设施廊道,按相关规范落实地上地下防护距离要求。

3.3.3 以“用途准入+清单管理”为重点,实现陆域农业空间和生态空间有效管控

(1)完善用途准入和转换规则

农业空间以提升优化农业生产服务功能为基础,落实最严格的耕地保护制度,坚决禁止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。农田保护区必须坚持永久基本农田粮食生产的功能属性,积极促进开展高标准农田、农业试验田建设。农林牧发展区限制耕地、林地、园地、草地间的用途转换,严禁农用地向设施农用地、宅基地等建设用地转换[20]。

生态空间以生态保育等非开发建设功能为主。生态保护区内原则上禁止与提升生态系统服务功能无关的开发活动,如遇国家战略项目等必须进行用途转用的情况,建议对转用区域及地块开展环境影响评价等系列事前影响评估,并按照行政等级分级审批。生态控制区相较于生态保护区具有一定弹性,但区内用途转用也须经过充分的事前评估论证,严格设定各类转用条件,筑牢生态空间的准入门槛。见表3。

(2)明确项目“正负面清单”,严格项目准入程序

充分对接各类分区管控要求。对于农业空间,需按照农业生产服务的基本定位,开展清单管控:农田保护区严格按照正面清单管理,除与粮食生产相关的基础设施建设及重大项目必须占用外,其它项目一律不得占用;农林牧发展区适当预留弹性,按照负面清单管理,限制不利农业、林业、牧草业发展的各项非农建设,确保农业生产活动有序进行。对于生态空间,以是否有利于生态系统服务功能为标准,设定环境准入的正面清单,各地根据生态空间类型和级别,做细做实准入(包含鼓励、允许、有条件进入)建设项目的类型名单、开发利用措施、相关建设控制指标。

严格规定建设项目准入程序。准入项目须严格遵循农业空间和生态空间的相关建设标准,根据要求增加选址论证、环境影响评价、社会风险评价等程序,在各项建设指标上制定相对严格的规定。

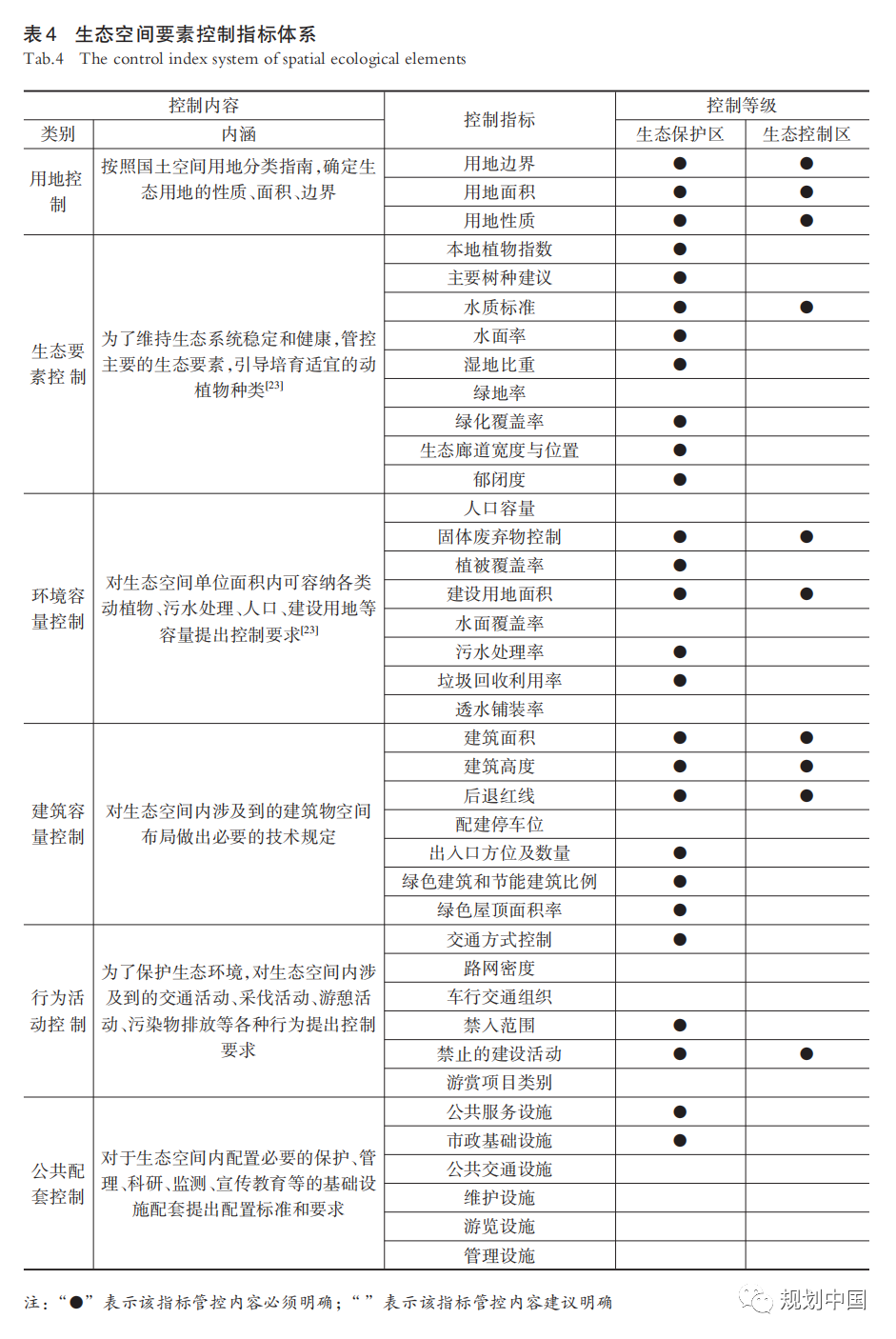

(3)细化要素管控和指标约束

对规划期内各类用途空间进行预测和合理布局,作为用途管控和行政许可的依据。探索转用用途等计划指标的统筹机制,以及耕地和林地,耕地和园地、林地和园地、草地和湿地等自然资源之间相互转用的计划指标统筹机制,可参考耕地的指标制定方式,细分为相应资源保有量、补充量和转用量[21]。规划、转用后的农业、生态空间对应的林地、草地、湿地、耕地、园地、水域等用地需要落位到用地图斑、控制边界,落实进一步的控制指标体系(表4)。

3.3.4 以“分级分类+用海准入”实现对海岸带涉海空间的有效管控

海岸带陆域空间在满足陆域农业和生态空间实施管控要求的基础上,需同时满足海岸线这一特定陆海分界线的管理要求,进一步对其自然岸线保有率、海岸线建设后退距离、生态海堤比例、入海排污口达标排放率等提出约束性要求。

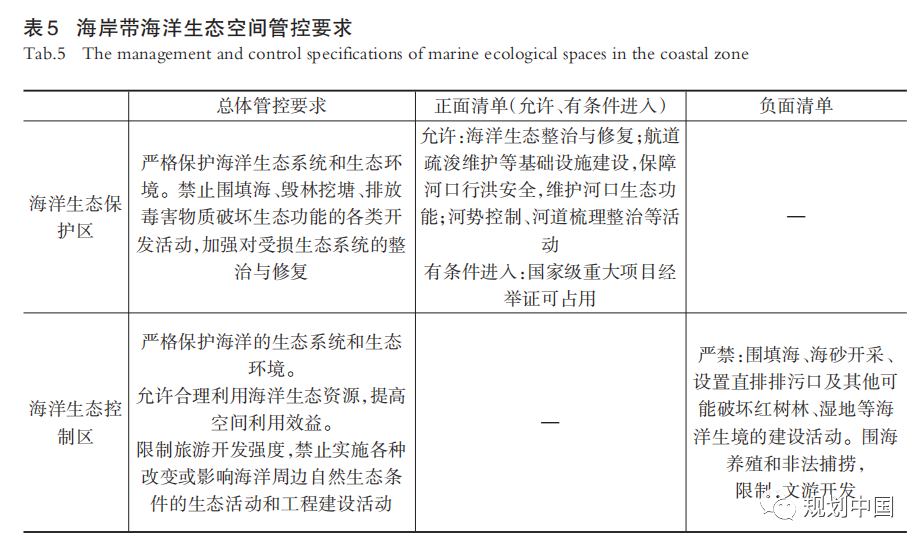

海岸带涉海空间分为海洋生态保护区、生态控制区及海洋发展区。海洋生态空间应严格保护海洋的生态系统和生态环境。海洋生态保护区涉及保护对象众多,包括红树林等珍稀海洋生物及河口等多种海洋生态系统,同时与滨海陆地开发利用空间高度接壤重合,海洋生态系统保护任务艰巨。海洋生态保护区应严格保护海岸带红树林、湿地、海草等生态系统,禁止围填海、毁林挖塘、排放毒害物质及其他可能损害湿地生态、破坏红树林资源的各类活动,加强对受损红树林及滨海湿地生态系统的整治与修复。采用正面清单管理,允许有利于保育海洋生态系统和生态环境的项目、必要的航道管道等基础设施、原住民少量养殖行为进入,国家级重大项目经举证可占用,并针对用海方式、规模控制、生态保护等制定详细的管控要求[22],不符合清单的项目不得进入。见表5。

海洋生态控制区在保护生态系统和生态环境的基础上,允许合理利用海洋生态资源,提高空间利用效益。海洋生态控制区采用负面清单管控,禁止围填海、海砂开采、设置直排排污口、围海养殖和非法捕捞,督促实行海漂、海岛垃圾清运机制。针对不同生态系统特征,进一步提出差异化的管制要求,如沙滩地区禁止各类改变或影响沙源保护的生态活动和工程建设活动,河口地区禁止设置直排排污口等破坏生态系统的建设活动,红树林湿地禁止影响红树林生长及鱼类、鸟类育幼、产卵的用海活动等[23]。

海洋发展区可划分至二级分区。海洋开发建设由于受到流动性及海洋灾害等因素影响,无法像陆域开发建设一样提出精细化的管控指标[24],可采用条件许可的方式,对每类分区提出生态保护要求、空间利用要求、管控指标约束三方面管控要求作为用海准入条件。见表6。

3.4 以分层分类的详细规划成果,面向管理实施

空间管控需要与审批管理相结合,才能真正形成“管用”的规划。类似控制详细规划对于建设空间的实施管控作用,详细规划同样可作为城镇开发边界外空间管控的主要抓手和管理手段。针对生态空间、农业空间、海岸带地区空间管控的不同要求,形成对应的详细规划成果。

3.4.1 农业空间、生态空间形成“单元+分区”两层详细规划

农业空间、生态空间对应管理边界和分区分类空间管控要求,建议形成“行政村单元+分区”两个层次详细规划成果,辅以重点地区图则。单元层次详细规划确定单元主要功能、结构引导、准入产业、主导分区划定、上位规划确定的必选指标和生态保护红线、永久基本农田保护线等控制线落实。分区层次详细规划包括农田保护区、农林牧发展区、生态保护区、生态控制区四个主导功能区的详细规划,主要落实各分区确定的主导功能,通过政策和指标约束落实分区准入的各项要求,详细制定各类用地的主导土地用途、性质、面积、边界以及转用和占用规定。对于重要生态修复、重点项目用地等部分重点地区,可制定重点地区图则,详细规定地块开发强度、退让要求、交通出入口、绿地率、绿植率、植物种类要求等方面的管控要求。

3.4.2 海岸带地区形成“分段+分区”两类详细规划

城镇开发边界外海岸带地区空间管控兼具陆域和海域特征,建议形成“分段+分区”两类详细规划。分段详细规划是指按照海岸线“三生”功能划分,形成海岸带地区“生态、生活、生产”三类海岸带详细规划:生态段海岸带详细规划主要确定该段海域、陆域的生态保护要求,落实各类控制线,制定项目准入清单;生活段和生产段海岸带详细规划主要确定该段海岸带主要功能、控制陆域段建设空间的相关准入要求、以及海洋发展区的用海准入条件。分区详细规划按照生态保护区(陆域和海域)、生态控制区(陆域和海域)、海洋发展区五类分区形成对应成果,陆域分区按照上文分析处理,海域分区主要落实分区主导功能、环境保护、安全、用海准入等空间管控要求,叠加渔业用海、工矿通信用海等具体用海的管控指标要求。

结语

以农业空间、生态空间、海岸带地区为代表的城镇开发边界外空间管控是国土空间规划背景下全域全要素空间管控的重要组成部分。本文分析了新形势下城镇开发边界外空间在价值导向、管控对象及内容、管控方式三个维度的转变,结合当前城镇开发边界外空间管控存在的管控基础确定、管控范围和单元划定以及管控体系构建三个重点问题,思考对应的解决策略并重点从“分区准入、用途准入、清单管理、控制线要求”等层面完善空间管控内容,构建空间管控体系,并提出以分级分类的详细规划成果为主要抓手,推动城镇开发边界外空间管控的管理实施,以期为完善全域全要素国土空间管控提供参考。

参考文献(略).

《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

自然资源部办公厅印发《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》

《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》审议通过

国土空间规划

原文始发于微信公众号(规划中国):国土空间规划背景下城镇开发边界外空间管控策略探讨

规划问道

规划问道