文 | 言西早

在2015年出版的《新观察 建筑评论文集》中,建筑批评与策展人史建老师留下了一篇文章《从“实验建筑”到“当代建筑”》,主要在谈中国“实验建筑”的终结,并提出“当代建筑”作为一种关于现实的概念。这个转折点被史建老师定在2003年12月14日——张永和“非常建筑”十周年之际,到今天又已经过了20年。

当时的情形是:那一批实验性的,中国意义上的现代主义前卫设计在2003年之后很快遭遇到经济的起步和超速城市化的现实,建筑市场上需要超量的建筑样式的表达和快速设计,而实验建筑所依赖的高度个人化的表达,在这一时期虽然仍然具有强大的建筑话语上的影响力,面对现实问题却局限尽显,毕竟实验建筑师只是少数,更广泛的建筑设计响应的是在那时候“日益强势的意识形态/市场综合体”。其结果便是当代建筑在学科建设、空间实验和社会批评方面的日益萎缩。[1]

可以说是“市场太好、发展太快“使“实验”没有了环境,而导致了实验建筑的终结。在众多建筑师无活可接、设计院都发不出绩效的今天回看2003年的这一“事件”,不得不感叹时代的吊诡。

那么,当今天市场萎靡、发展降速的时候,是否有新的“实验建筑”又将能出现,带来一些改变呢?

《新观察 建筑评论文集》封面及目录

来源:本书

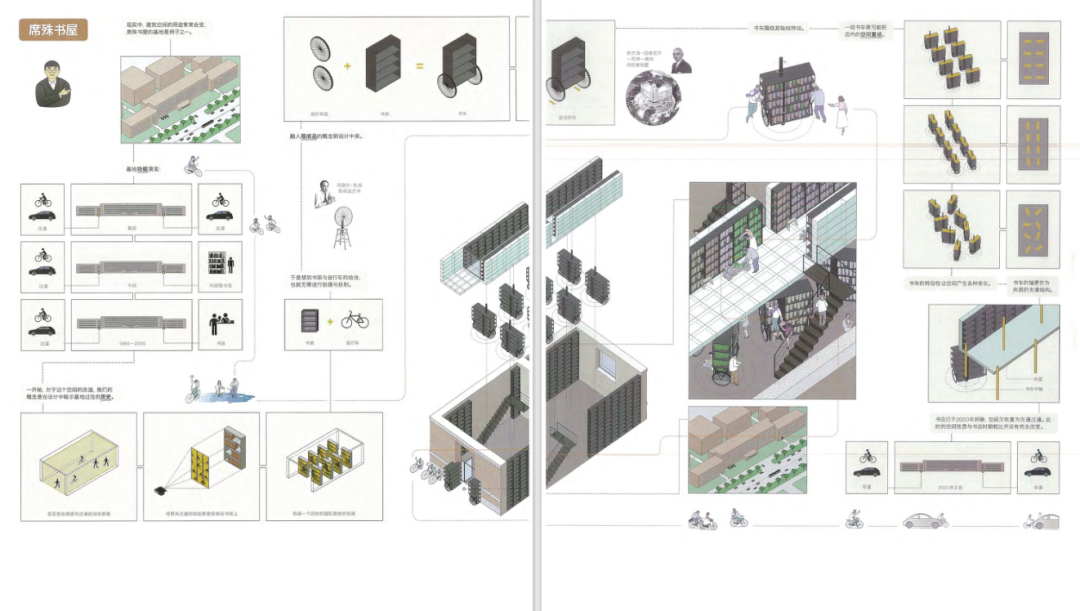

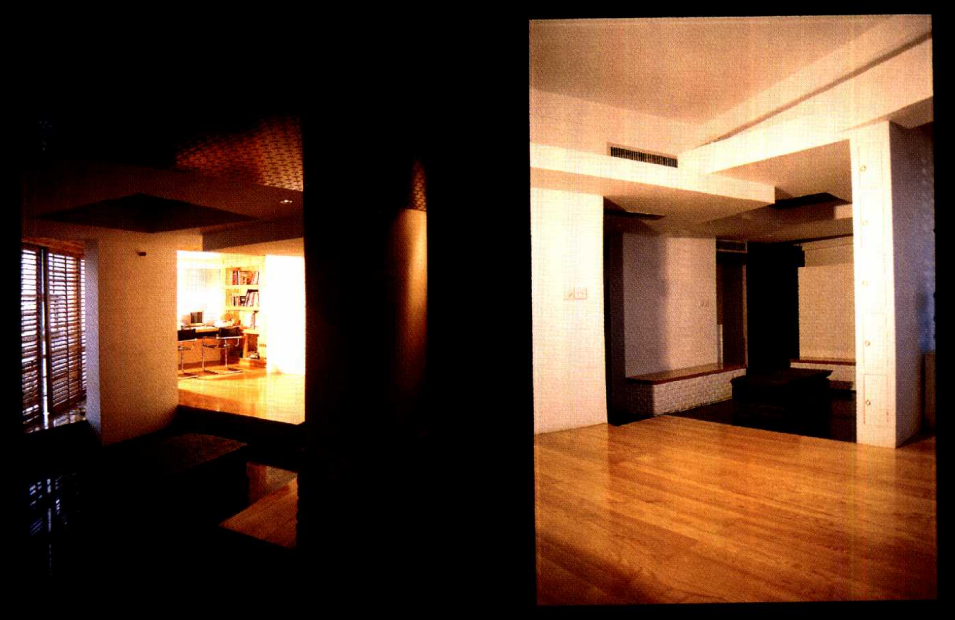

张永和最早的“实验建筑”作品

席殊书屋(1996年,已被拆除)

来源:张永和《非常建筑》

▬

被批判的

“苦逼的建筑”

关于新的“实验建筑”能不能出现这个问题?我们目前无法回答而只能观察,这个概念名词本身就是被总结归类、被创造出来的:它代表的是一种前所未有的建筑主张,并且往往具有很强的批判性和叙事。请注意,单只有批判或是随大流都称不上“实验”,它一定是需要创造出什么新的局面才行,是要“既破又立”。

那么首先要“破”什么?

不知道当下的中国建筑期盼着什么样的新局面?但在建筑的发展历史中(在历史语境中也更好讨论),一战之后的20年、二战之后的10年以及20世纪50-80年代是公认产生了具有国际性影响的新局面的。无论在欧美还是脱离殖民统治的其它后发国家,都有一批建筑先锋在反对他们当下的建筑现状的同时创造了新建筑——落地的,或是停留在纸上但被广泛传播的。

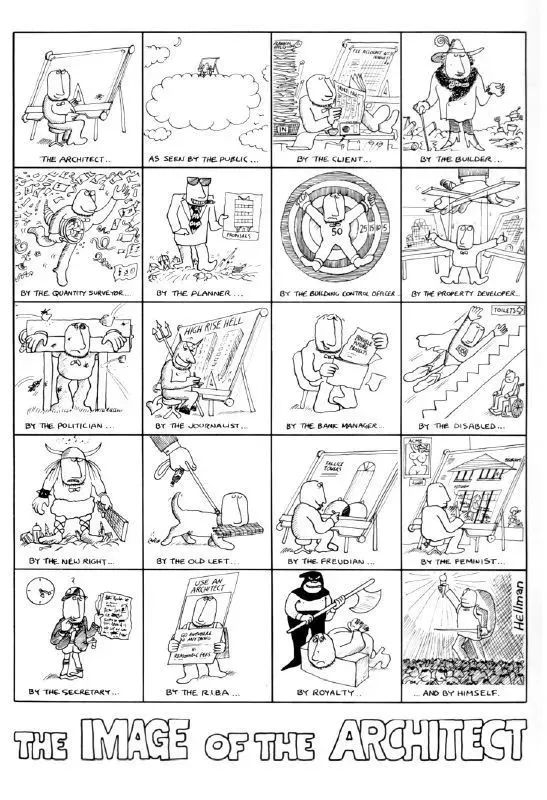

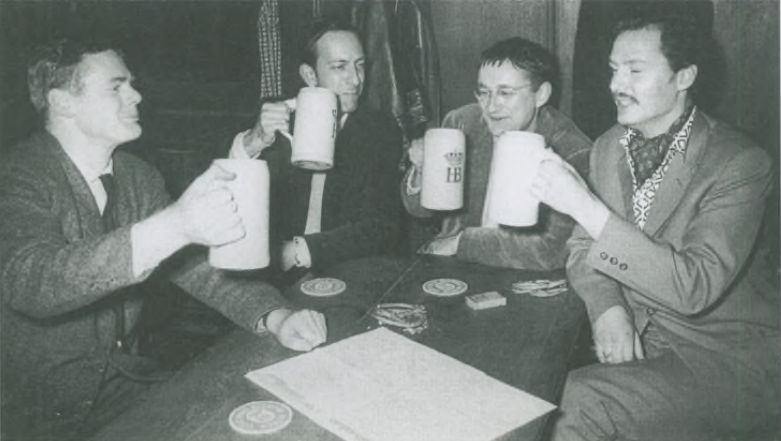

情境主义国际创始人的酒馆集会

左二为康斯坦特,在1961-1974年间主导了“新巴比伦”(New Babylon)这一乌托邦项目

© The Hague

城市与建筑研究所(IAUS)会议合照

其中包括了彼得·埃森曼、扎哈·哈迪德、雷姆·库哈斯等一众影响深远的当代建筑师

© manitestproject.org

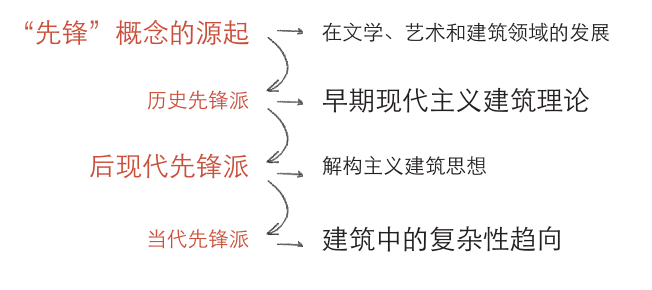

先锋派的演进说明

来源:徐守珩《当代建筑先锋之策》

本文顾不上去关心和讨论历史上所有的先锋派。有兴趣的读者可以查看之前的相关文章《再思先锋派》《未建成的建筑》《二十世纪六十年代:“技术建筑”的成长之路》或者去读徐守珩的专著《当代建筑先锋之策》

他们都很清楚自己在面临什么,又在反对什么。

这些在“实验”中的建筑先锋有一个共同点,就是成功地对某种僵化传统进行了反抗——颠覆了或者是重创之。但今天这个对手是谁?恐怕这个对手的轮廓是模糊的。

可能是“理性”吗?尝试去将其竖作对手,因为现代建筑的传统就是理性的传统。再现实一点来说,功能理性、经济理性、技术理性再加上一种很特别的对政治权力无条件服从的“政治理性”,设计的想象力和创造力被束缚,但是又不能否定它、抛去它,无能为力是我们今天做建筑做的很“苦逼”的主要原因。如果这样还吃不饱饭,情形无疑就更加恶劣。但吃不饱饭已不是一个建筑问题而是社会问题了。

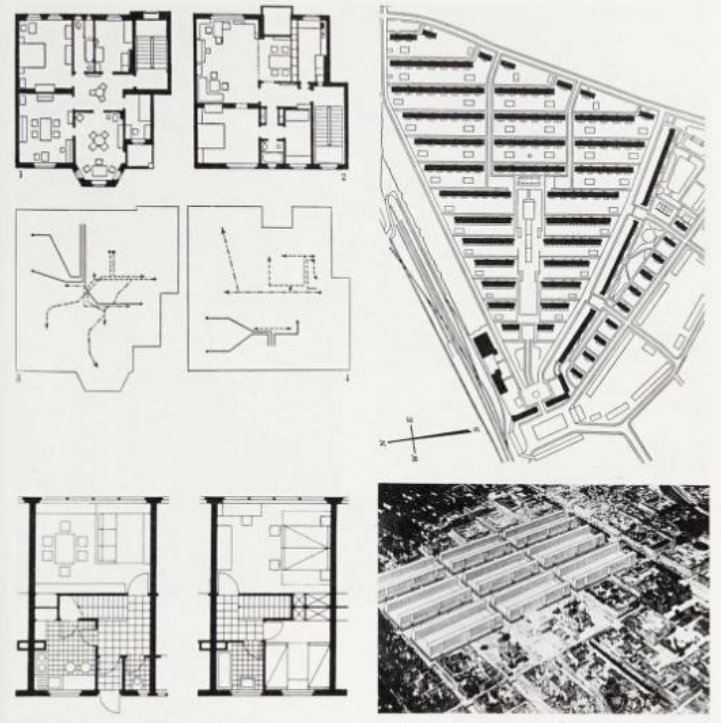

一战后欧洲典型的客观性建筑与功能主义城市规划

A.Klein. Distributive studies for the Reichsforschungsgesellschaft(1928) and plan of the Bad durrenberg district

© C.Bauer.op.cit.

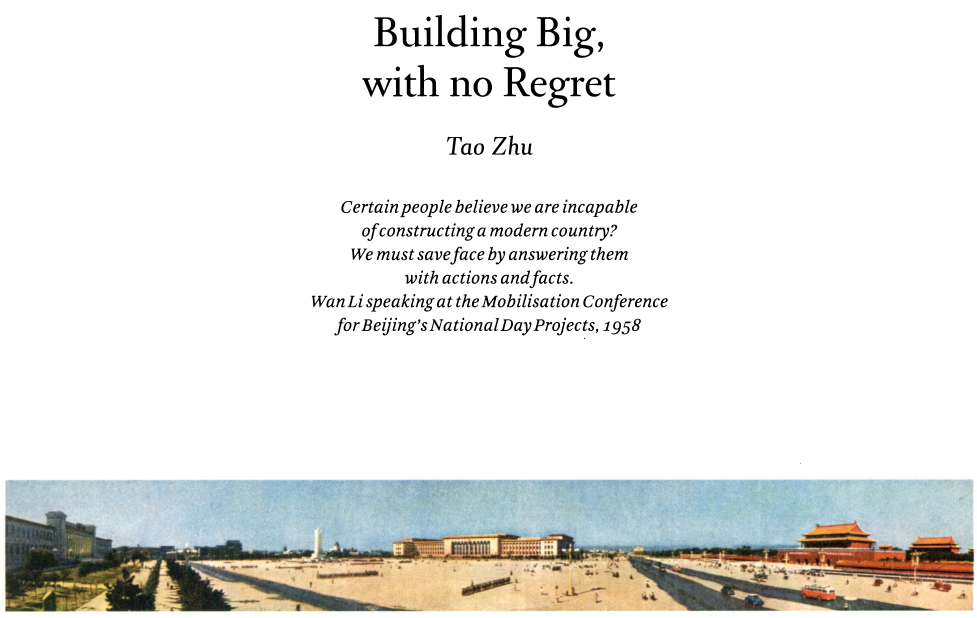

《无悔地建造巨大》

有人认为我们没有能力建设现代化国家?我们必须用行动和事实来作出回应,挽回面子

万里在北京国庆工程动员大会上的讲话,1958年

来源:Tao Zhu Building Big, with no Regret

关于有没有可能产生一小撮新的“实验建筑”?怎么产生?以及我们普遍关心的怎么才能做建筑做的不那么苦逼?这些问题如果不跳出理性原则是不会获得答案的,也即不能实现真正的“破”。

为何我们无法跳出去?因为理性原则是为了优化工作以服务于一系列“实际的”、“合理的”预设目标,理性的以及符合逻辑的要求深深印刻在我们的设计教育中,甚至成为一种律令,它确实能在短时间内让设计显得专业,以规范化的行货成果迫使我们去认可这套体系而把自身排除在外。这正是现代工业生产与理性合谋想要达到的结果:将劳动力标准化、专业化、网格化,减少差异,控制偏移。

讽刺密斯“克朗楼”的漫画:“泰坦尼克”

© Stanley Tigerman

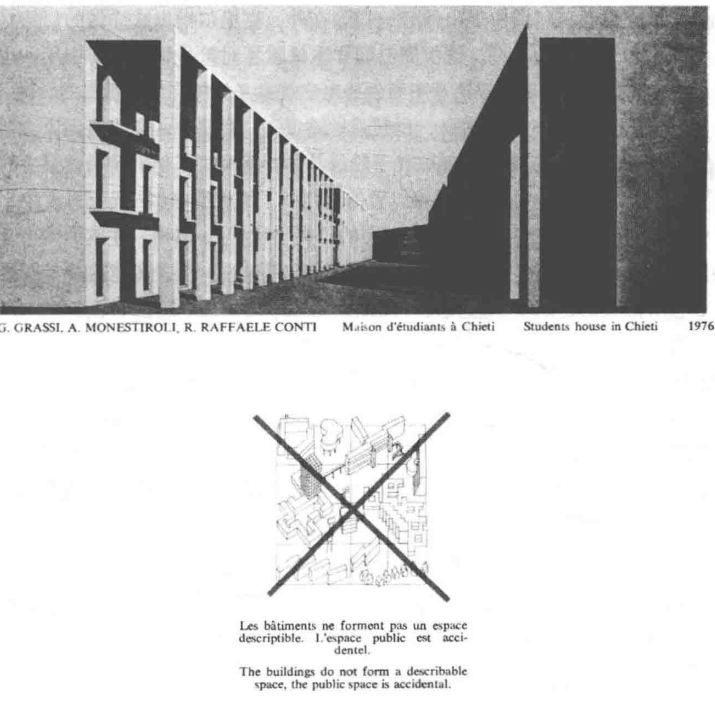

建筑的形式不能形成一种可以被描述的空间

公共空间应是意外性的

来源:里昂·克里尔《理性建筑》

陀思妥耶夫斯基在《死屋手记》中写道:“理性仅仅知道它已经知道的东西。”理性所预设的那个目标是已知的,它无法对未知、未被发明创造出来的需求做出反应,因此在理性原则驱使之下我们只能不断重复、不断加码去“卷”出更大的量,“卷”的更经济、更效率。

就建筑而言,无论是否被片面地理解了,最著名的遵循理性原则的宣言都是建筑师路易斯·沙利文那句“形式追随功能。”(Form follows the function, this is a law.),如果我们被训练出来认为功能最优先是种理所当然,却不去问“功能是如何确定的?”任由他人来修改和说了算,那么其实不仅放弃了参与建筑功能的决策权,也顺带失去了建筑形式的阐释权,而这两方面恰如其分地结合在一起才是一个拥有自主性的、有意志的建筑,它只能被掌握了主动权的建筑师设计出来。

本文在这里不是要像社团帮派般去维护建筑师“同胞们”,或者像工会那样去为建筑师“职业”辩护、争取权利,就像前面所说:那是政治的而不是建筑的。之所以提出需要建筑师去掌握主动,是因为作为一个长期和空间创造打交道的工作者,应该比他人更清醒地认识到建筑空间不是一个精致乖巧的、静态的既成事实,它是物质化的但决不是死的,其实践必然是多元的、矛盾的和动态的。一个建筑的落成不是结束(它只是建筑师合同工作的结束),它还将经历使用过程中的成长和分化,以及种种不稳定性。

所以可能有预先确定的功能吗?它是完善的吗?既然不完善,我们又为何全盘接受了呢?接受像工业大规模生产那样来使建筑设计同质化的起因,是接受了在建筑和城市空间中活动的同质化——就只能做这些了,就只有这点想象力了。但人在使用空间时需求的多样性一定会导致空间的分化,并由此改变了原来设定好的功能、废弃一些或是创造出新的功能需求。

建筑师如果自己认识不到这一点,否认人在物质空间内的特定感知和行为对建筑的存在有任何实质意义——不去做使用建筑的人的代表,以此为筹码去向委托人(在回款的同时)争取空间的塑造权,那么也就不要怪自己被工具般使用和对待,“苦逼”地被工具理性选择和拿捏,陷入被动。因为建筑师的那些阐释设计的话语没办法与真实的社会关系、需求产生联系,对建筑空间中发生的事件的叙述没有事实为支撑,就只会被当作一种社会的副现象,或者更坏——是一种错觉与一种虚假的意识。

久而久之不但委托人不相信,连建筑师自己也将不相信自己做的设计和说出来的话。

“Build, don’t talk”

来源:阿德里安·福蒂《词语与建筑物》

▬

“游戏的人”

的可能性

回到本文开头提出的那个问题:今天建筑行业面临的窘迫现实,似乎又把我们推到了一个转折的当口,如果以“实验建筑”的先锋性、批判与反抗现实的立场来看,当下的窘境太需要一些“实验”(作为事件和话语)来突破了;而若论对“实验建筑”本身设计品质、思维深度的清筛和探析,现在新建开发的步伐放缓,不也正好有时间反思和打磨一种“实验”(作为实践和作品)。那么,实验的外部环境这么好,新的“实验建筑”将怎么可能成立?

批判一种“苦逼的建筑”就是要说明,建筑不仅仅是理性生产诱发的结果,这一论断的证据是历史性的:现代历经的建筑转型,除了生产力的跃迁与生产关系的改变,无一不是对理性原则发展到极端僵化的反叛(因为无法诞生新事物,它也一定会在旧条件下的复卷积累中至于一种极端)。

中国大型设计院的作品举例与谱系梳理

来源:朱剑飞《中国设计院宣言》

建筑还是文化发展与社会生活(用“社会生产”更准确但恐怕难以理解)的结果。反映和服务于其中所包含的多样性,以及对更广泛的人的需求的满足。上一代“实验建筑”区别于国家主义设计模式下的建筑,便是这么出现的,也证明了文化的发展和新社会生活形式的发展已具备了“破”之后“立”——演化建筑的能力。

那么,不管需不需要一个像“实验建筑”这样的名号,新的建筑实践在合适的土壤、合适的时机都将呼之欲出。就一如朱涛老师在《反思需要语境》中的看法:“实验建筑”的出现和“八五新潮”影响下的实验艺术——实验美术、戏剧、电影、文学等等的出现是一样的,源于一种文化期待。[2]

没有固定的主题,却能在一种社会+文化的氛围中合成一股势头。王澍《设计的开始》、刘家琨的《此时此地》、张永和的《平常建筑》…可以去王明贤老师主编,2002年出版的第一批“贝森文库-建筑界丛书”中概览这一时期建筑界的新面貌。这几位在今天中国建筑界举足轻重的建筑师虽然“实验”内容多样,但对待“将实验建筑当成一种实验艺术来做”的态度是一致的,或至少是不否认的;虽然对被“实验建筑”统一归类有微词、不以为然,但大体也是团结在一起互相都要说上几句话的。

2002年出版第一批“贝森文库”五册封面

来源:本丛书

张永和、张路峰《向工业建筑学习》内容摘选

来源:张永和《平常建筑》

刘家琨《关于我的工作》内容摘选

来源:刘家琨《此时此地》

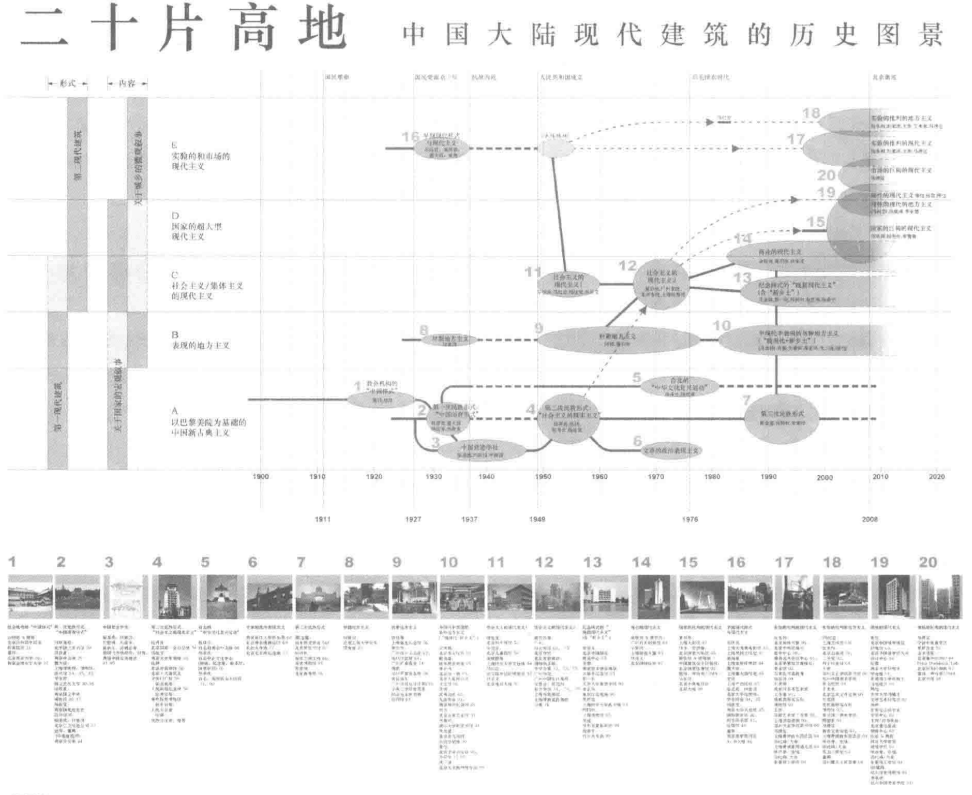

王澍《设计的开始》关于陈默工作室的设计说明内容选摘

来源:王澍《设计的开始》

这或许就是一种建筑创作的氛围,一种游戏般被约束的自由。这些在1980-90年代开始释放出创造力的建筑师是赫伊津哈(J.Huizinga)所说的“游戏的人(Homo Ludens)”,与之相对的是“理性的人(Homo Sapiens)”。王澍在《造园记》中对他自己家户型的批判正可以印证他的反理性态度:“在更深入的层面上,无论两室一厅、三室一厅……都露骨地代表了这个贫乏社会的内在规范,它强制性地把人的居住压缩到分户墙内,而人,变成了一样简单的东西。”[3]

但王澍当然不是要激烈地去凿穿一切墙、去废除户型,我们看1个月前哈尔滨装修塌房的新闻就知道这么做要被采取刑事强制措施。作为“游戏的人”的建筑师是要找寻在不破坏原有体系中建立自由生活的途径,我们读完王澍的这篇文章就会知道他也是这么做的。

上:陈默工作室

下:《造园记》中王澍自宅设计的空间改造

来源:王澍《设计的开始》

对于任何时期、任何艺术门类或是社会的新的“实验”来说, “实验”主体不经由游戏对理性原则的反叛来释放自身本能,就不会有下一步。而没有一种“游戏中的文化(Culture in Play)”氛围,对游戏采取自由和开放的态度,一个人的游戏玩不下去,也不会有进一步。所以赫伊津哈说游戏是一种封闭性的活动,在特定的时空中暂时脱离了生活的具体现实,形成一种短暂的规定性与秩序,而这种规定性,又以一种开放的自由度,释放了基于场地、参与者以及规则的限制,并期待在不断的发展中,找寻超越传统认知下的多元属性。可见,这里讨论的封闭,更是一种对自由的渴望、激发与呈现。

游戏能获得严谨而正式的体系中无法获得的自由力量。如果再以这个视角来看“实验建筑“之后中国独立建筑师和建筑学界的“园林热”,是否能有新的理解?说“园林早已不具有其生存的社会环境”、“造园和园林建筑只是少数人自娱自乐的游戏”…不错的,这确实是一种游戏。只不过我相信其目的不是窄化的自娱自乐(儿童游戏),而是在中国快速城市化的复杂背景下的一种成人游戏,只有在面对复杂背景和严峻问题时,游戏的辩证特质才会显明。

库哈斯2000年《珠江三角洲》

一文中所出现的中国某建筑工地

来自:Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tzai and Hans Ulrich Obrist, MUTATIONS

只有走进死路了或眼看形势不妙,才需要游戏行为来引入重新考虑建筑的出路所需要的刺激、意外和不切实际,以及利用游戏态度来跳出严肃的意义和用途,并批判“正常”的社会秩序。要这么说,不光是王澍、刘家琨、张永和、马岩松他们是有游戏精神的,并且真的“玩过”那么一段时间。我们所熟悉的在弗兰姆普敦《现代建筑:一部批判的历史》1962年以来的国际理论及实践中收录的Archigram、Metabolism、皮亚诺和罗杰斯以及美国的大众主义、后现代主义建筑通通都是从玩游戏开始,谁还没有在1968年学生运动中喊过两嗓子,谁还不是一个嬉皮士。

此话怎讲呢?他们并非想要成为主流,“实验建筑”一跃成为中国新千年建筑话语的一个中心概念谁也没想到。游戏的发生不是因为它是功能性的或是有用的,从效用的角度根本无法解释这些建筑师的早期实验和建筑运动的兴起,他们故意将自己暴露于差异和风险之中——他们不一定就真能玩成咯。

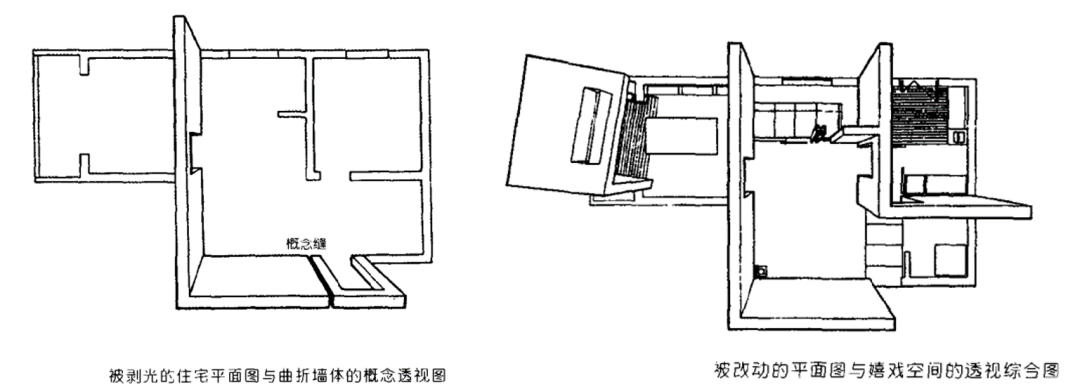

艺术与政治的四种极端状态

来源:朱剑飞《本雅明与朗西埃:艺术与政治》

本文认为这些在今天“成功”的独立建筑师们都曾是“游戏的人”,不意味着要鼓励所有建筑师都去游戏,即使鼓励了,大多数还在以建筑讨生计的人也做不到、放不下。所以,我们没办法针对情况不一的个人去呼吁,而是去讨要一种有充分理解的、容许游戏发生的氛围,这种氛围不能单单是文化先锋的或是技术先锋的,而是能被体验为具有持续多样化潜力的社会实践氛围。以此避免我们错将某一个建筑文化事件、技术突破视作能救命的或是复兴。

在一些文章的评论留言里能看到这样一种说法:还是踏实做好自己的专业吧。当然,技术上的精专是建筑安全和品质的基石,我们固然不愿意看到在量上本就萎缩的建筑市场中还充斥着低劣的设计与建造。就历史规律和概率而言,经历了一段时间的低潮后,总会有些新的增长点被发明创造出来引领下一波上升,而低潮会起到沉淀和筛选建筑从业人员的作用。我想,说做好自己专业的应该不乏这样想的人。

但本文已经批判过这种“苦逼的建筑”和熬一熬的苦逼心态:如果“卷”不出个黎明,没有容许差异化“游戏”的宽松的社会氛围,也就没有人“游戏”来尝试找出路了——环境所提供的与他人联系、象征和行动的影响是那么地复杂,以至于不知道什么是对和什么是错的时候就只能靠“敢做”,也即投币加入这个有风险的游戏。我们一直可以寄希望于来建筑这个专业“游戏的人”自己有很强的抗风险能力,但他们终归只是少数玩家,甚至是Part-time玩家,建筑整体的行业起伏并不对他们的实践产生决定性影响,他们反过来对建筑行业来说其实也一样。

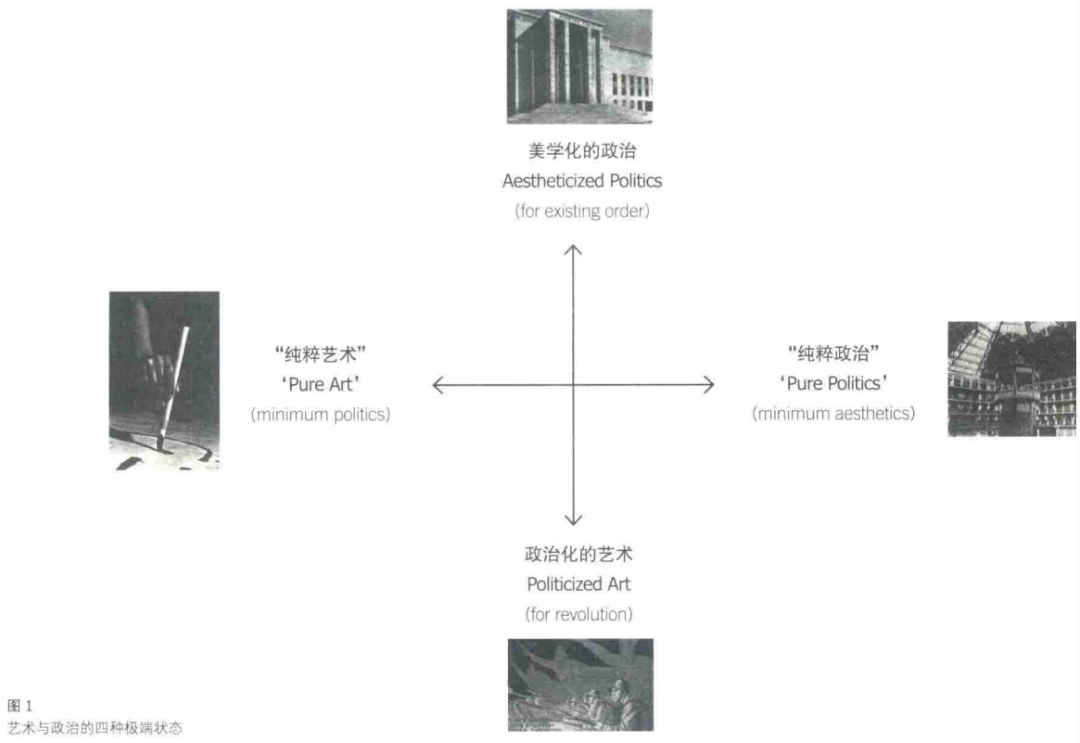

二十片高地:大陆中国现代建筑的历史图景

©朱剑飞,徐佳绘制

所以积极带动人们讨论中国当下建筑所面临的挑战是有必要的,因为这同样也是全球各地、各国在不同发展时期面临过的挑战:变化正在发生并将持续发生,但最根本的变化还是发生在人的观念之中。

建筑历史与理论学家亚历山大·楚尼斯(Alexander Tzonis)2002年在同济做了一次报告,他以“建筑的冷与热”为题,企图说明“热”建筑是指在一种“热”社会里使人们的生产、消费和互动方式有可能发生转变的建筑,而在“冷”社会中的“冷”建筑却限制任何类似的发展。[4]

亚历山大·楚尼斯《建筑的冷与热》中核心概念摘选

来源:卢永毅编《当代建筑理论的多维视野》

从这次报告的时间与本文开头所说中国“实验建筑”终结的时间来看,他们似乎都看到了中国飞速城市化开始前的山雨欲来,但楚尼斯透过历史似乎看得更远:建筑过“热”或者过“冷”都不行,过“热”的变化对于生态和社会来说并不和谐,长远来看不可持续,而“冷”是逆流而行,以单一的保守来面对原本复杂得多的社会现象。这似乎又是在给今天的我们提醒。

“苦逼的建筑”是“冷”的建筑,今天的社会不是一个“热”的社会,如果建筑师还有一点主观能动性的话,只能在观念上用“批判/反思”的办法先“温”住,有条件成为“游戏的人”则尝试去撼动,没条件的我们也不要就滑入毫无心智、不负责任的过“冷”或过“热”,把住火候,守住自己的建筑思想,对任何可能的变化保持起码的敏感性和反应能力。

参考文献:

[1] 史建. 从“实验建筑”到“当代建筑”, 新观察 建筑评论文集[M].上海:同济大学出版社, 2015.5:pp.30-32.

[2] 朱涛.反思需要语境, 新观察 建筑评论文集[M].上海:同济大学出版社, 2015.5:p.66.

[3] 王澍.造园记,设计的开始[M].北京:中国建筑工业出版社, 2002.08:pp.30-31.

[4] 亚历山大·楚尼斯. 建筑的冷与热,卢永毅编著. 同济建筑讲坛 当代建筑理论的多维视野. 北京:中国建筑工业出版社, 2009.12:pp.23-36.

图片说明:

本文图片版权及来源均已标注,版权归原作者所有

▬

本期原创 / 言西早

# 重庆大学建筑学学硕研究生,建筑插班生毕业,原来的职业规划是包工头,热爱文艺而未果,热爱科学而未果,遂日渐好吃(不懒作)。

编辑 / 言西早 审核 / 尤加利叶、

本期内容由一只建筑精原创,版权归一只建筑精所有。

点击查看城市设计往期文章

历史文化街区 | 老街新生之改造案例合集

熬夜赶图也阻止不了规划师肝《百景图》,在游戏里学建筑不香吗?

王国与城堡:《权力的游戏》建筑师指南

上海游乐园简史

高技派的尽头是新陈代谢

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):苦逼的建筑与游戏的人

规划问道

规划问道