摘要

”

村庄闲置公共设施在我国偏远地区山地乡村不同程度地存在,是计划经济年代特别是人民公社时期的产物,具有历史性价值和功能改造价值。对其活化利用的可能性体现在:它们类型和数量较多,产权基本上属于村集体或国有,占地属于建设用地性质,空间位置较好,建筑质量和空间特征便于改造利用,并具有地方风貌特色。活化利用村庄闲置公共设施的必要性体现在:符合资源节约和低碳原则,便于精准配置公共设施,促进城乡要素流动下的乡村产业发展,并可赓续地方建筑风貌特色。本文基于浙江省黄岩区屿头乡沙滩村的实践,得出以下启示:应深入调研、充分挖掘和认识村庄闲置公共设施的历史文化和空间使用价值;整体规划、统筹考虑,把个别建筑的活化利用同村庄整体发展的功能定位相结合;要因地制宜、量体裁衣,充分把握建筑质量、结构构造特点,做好综合评估,做到既符合合理性、现代化使用要求,又体现出历史年轮和乡土风貌特征。

问题的提出

我国进入全面推进乡村振兴的新阶段。到2035年,乡村振兴的目标是“取得决定性进展,农业农村现代化基本实现”。“十四五”时期乡村振兴的重点任务是实施“乡村建设行动”。如何因地制宜编制实用性村庄规划、保护和利用村庄既有特色要素、塑造具有地方特点的乡土宜居环境,将成为乡村建设行动的重要指导。

本文将讨论活化利用村庄闲置公共设施的可能性和必要性,并结合笔者团队多年在浙江省台州市黄岩区屿头乡沙滩村的实践,以期对当今实施乡村建设行动的多元路径提供参考。

相关文献综述

2.1

国际经验

2.2

国内相关理论和实践探索

随着乡村振兴战略的实施,国内针对村庄闲置公共设施活化利用方面的相关研究和实践成果方兴未艾。随着乡村振兴战略的全面实施,国家政策层面对于乡村存量建设用地资源的有效利用、传统村落保护和利用、村庄特色风貌塑造等都十分重视。总的来看,相关研究和实践较多针对村庄闲置宅基地、单个闲置生产建筑的改造利用设计和建造,而缺乏系统化探讨我国计划经济时期特别是人民公社时期留存下来的村庄闲置公共设施的活化利用。

活化利用的认识:可能性

和必要性

3.1

活化利用的可能性

(1)类型和数量多

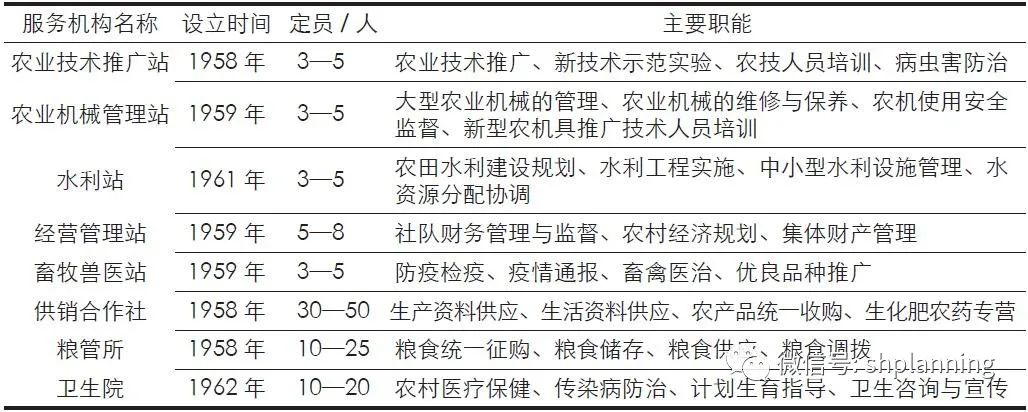

在长期计划经济体制下,农村按照国家规定规范要求配置各级公共设施。“人民公社”时期,农村公共服务机构在乡村担当了组织生产、生活的重要职能。

人民公社时期农村公共服务机构一览表

1958年在全国铺开的人民公社运动,其规模是一乡一社。当时1.2亿农村户(约5亿人)被整合进2.6万个人民公社,超过90%的农民参与了公社制度。乡村生产和日常生活主要通过公共服务设施组织和开展。

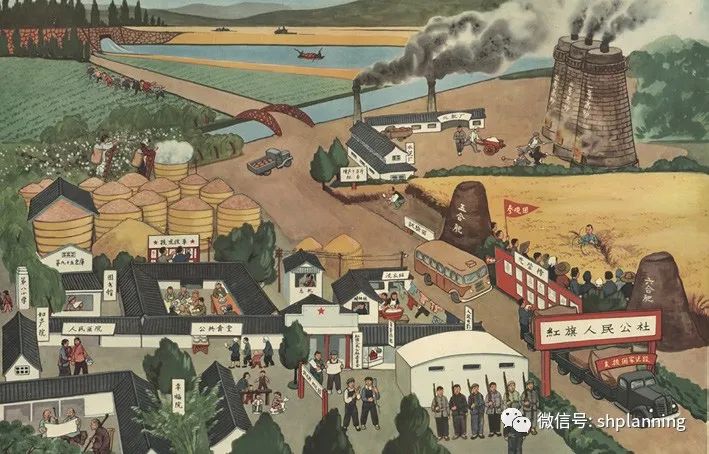

上海教育出版社1958年发表的《人民公社好》海报中的系列村庄公共设施

来源:程婧如. 作为政治宣言的空间设计——1958—1960中国人民公社设计提案. 新建筑,2018(5):29-33。

在我国计划经济体制向市场经济体制转轨过程中,各地留存下来的人民公社时期的村庄公共设施情况各有不同。在发达地区邻近城镇的乡村,由于土地价值攀升,对村庄闲置公共设施所占用地进行再开发的价值大,大多数闲置公共设施被拆除。而对于较为偏僻的乡村,经济发展动力不足,土地价值不高,村庄闲置公共设施反而无人问津。再加上闲置公共设施的土地和房屋产权权属关系复杂,历史遗留问题较多,一些设施留存至今。

(2)产权大多归村集体或国有

(3)属于建设用地

村庄闲置公共设施的建筑及其附属场地通常是建设用地性质。这对活化利用改造带来便利。由于不必占用农田,因而它是一种难得的用地资源,有利于结合村庄发展目标进行整体规划和价值赋能。在当前农田耕地保护极其严格的情况下,闲置公共设施用地将为发展乡村产业经济和注入新的功能提供重要契机。

(4)空间位置较好

尽管历经风雨,但是这些公共设施的建筑质量尚好。其主要原因是在人民公社时期高度组织的集体化生活状态下,建设者对国家财产怀着高度的责任心,工程质量有保障。总体来看,公共设施的建筑质量比同时期的村民住宅相对要好,通过合理地创新改造能够适应新用途。

(6)具有地方风貌特色

村庄闲置公共设施是一定历史时期的产物,其建筑材料、建造工艺和审美特征等反映了当时的科技水平和人文价值取向,是特定时期历史文化的物质载体,凝练成为地方风貌特色。建筑材料往往就地取材,布局方式因地制宜。一些公共设施经过精心设计,在当时技术、材料和造价等多种限制条件下,呈现了设计者的智慧,是乡村建筑文化遗产的组成部分。

3.2

活化利用的必要性

(1)符合资源节约和低碳原则

活化利用村庄闲置公共设施,可避免占用农田耕地,也无需再开辟新的建设用地,能够实现土地资源的集约利用。不大拆大建,减少了拆除建筑的垃圾量,降低对环境的污染。这是低碳原则在乡村建设行动中的贯彻落实。

(2)精准配置和民生保障

《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》强调,要盘活农村存量建设用地,增加农村公共服务供给。闲置公共设施的活化利用有利于建设用地从“增量配置”向“存量盘活”转变,有利于公共设施的精准化配置,从而实现保障民生的目标。

(3)要素流动促进乡村产业振兴

基于城乡要素流动建构城乡融合发展的目标,有针对性地改造活化利用村庄闲置公共设施和场地,注入新功能,发展乡村产业,增加集体经济收入。对于城市要素流入乡村的特点和需求,找到设施活化和利用的结合点,实现保护和改造利用双赢。

(4)文化赓续和特色传承

黄岩区屿头乡沙滩村

的实践探索

4.1

沙滩村闲置公共设施的状况

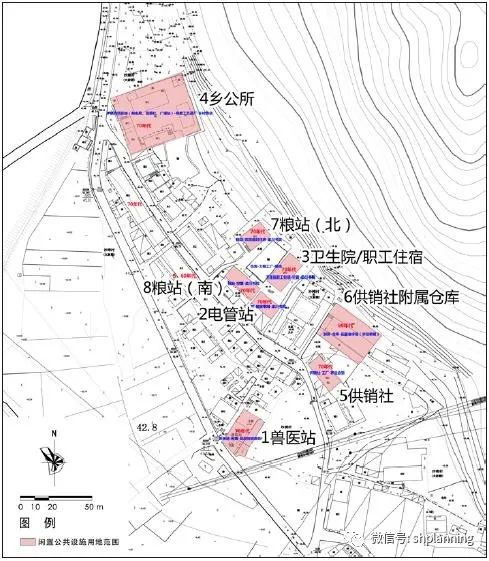

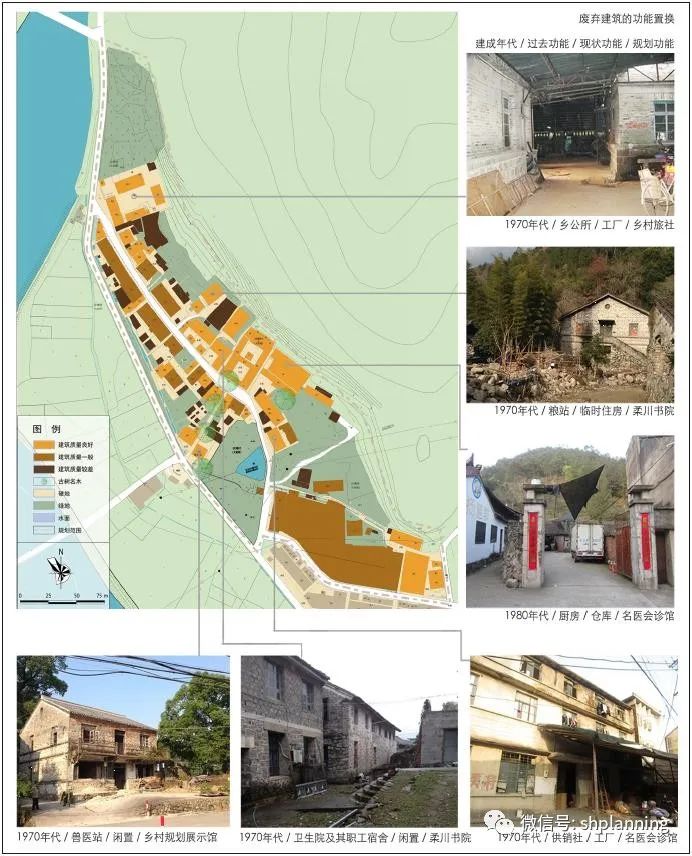

沙滩村位于浙江省台州市黄岩区屿头乡。沙滩村老街区块原来是乡政府所在地,其周边集中分布了人民公社时期的公共设施。改革开放后,乡政府迁至集镇东部,老街也随之衰落,原有的公共设施处于闲置状态。

从2013年开始,同济大学黄岩乡村规划团队着手编制沙滩村美丽乡村规划并指导实施。针对村庄闲置公共设施的分布特点和建筑质量,规划整体谋划沙滩村未来发展,系统考虑设施活化利用和未来城乡要素流动下的新功能注入。历经10年实践,一批人民公社时期的闲置公共设施得以活化再生。沙滩村的实践走出一条通过活化利用村庄闲置公共设施带动乡村振兴的路径。

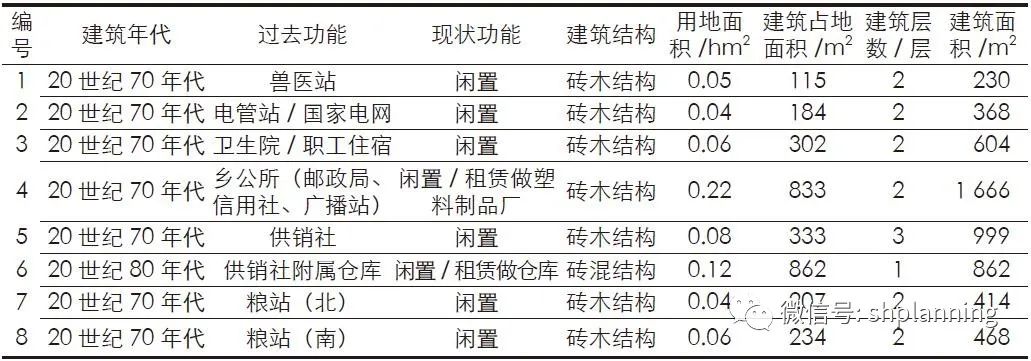

下表中列举了位于沙滩村老街区块8处闲置公共设施的具体信息,均建于1960—1980年代人民公社时期。规划提出相应的活化利用策略和最先启动改造设施的目标意向。

沙滩村老街片区闲置公共设施信息一览表

4.2

沙滩村闲置公共设施的

活化利用实践

以下结合沙滩村老街区块5处闲置公共设施活化利用案例,通过改造前后的对比,阐释创造性转化、创新性利用的初步成效。

(1)“兽医站”改造成为游客服务中心和村民文化礼堂

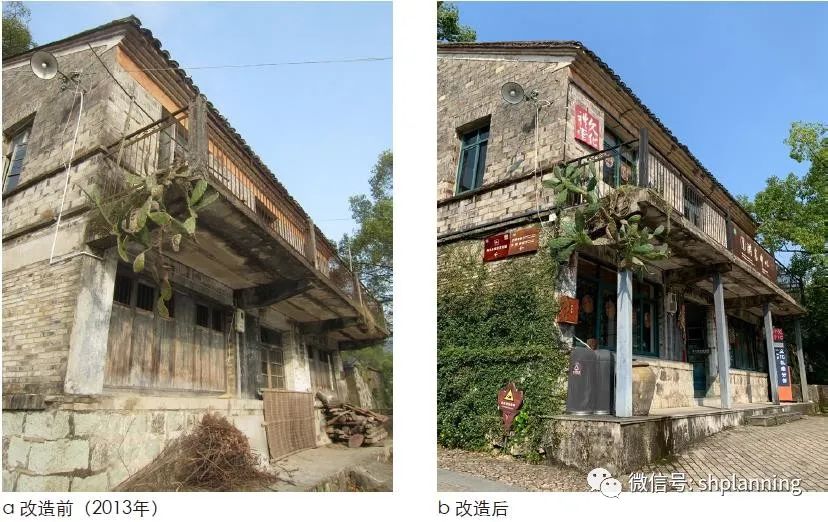

兽医站位于沙滩村太尉巷巷口。它是一栋两层砖木结构建筑,建于20世纪70年代。作为人民公社时期标准配置的公共设施,其功能是给牲畜看病、护理等。随着人民公社的解体,该建筑处于闲置状态。

兽医站改造前后的沿乡道外观对照

来源:笔者自摄。

活化利用的定位是黄岩西部游客服务中心和村民文化礼堂。从这一规划视角,确定兽医站改造的功能定位。在改造完成伊始,先作为“乡村规划展示馆”展出沙滩村规划的模型、图片,吸引村民参观了解家门口的变化蓝图,进而带动村民共同参与村庄改造。

改造过程首先对建筑结构安全进行评估,以新功能为目标,对建筑结构进行加固、屋顶翻修,窗户换成与原来色彩相似的铝合金材料,并增设二层露台的结构支撑。特别注重建筑外观原有风貌的一致性,保留原有砖砌外墙,牲畜入口的砖槽保留下来改做花坛,严格要求保护好二层露台有着30年以上的仙人掌。

(2)电管站改造成为乡村规划教学实践基地

电管站建筑位于太尉殿西侧。其院落和大门面向沙滩老街,是一幢2层砖木结构建筑,还曾用作国家电网宁溪镇中心供电所屿头营业点。活化利用的定位是作为同济大学黄岩美丽乡村教学实践基地的工作室,也作为共享“创客中心”。

改造设计围绕功能定位,首先是建筑质量评估,然后是根据建筑内部特点进行针对性改造,包括:上下空间联通、视线贯通,设置会议室、项目设计讨论室、阅读空间、教师宿舍,另在底层各设置一间厨房和卫生间。外观总体上保留原有风貌。

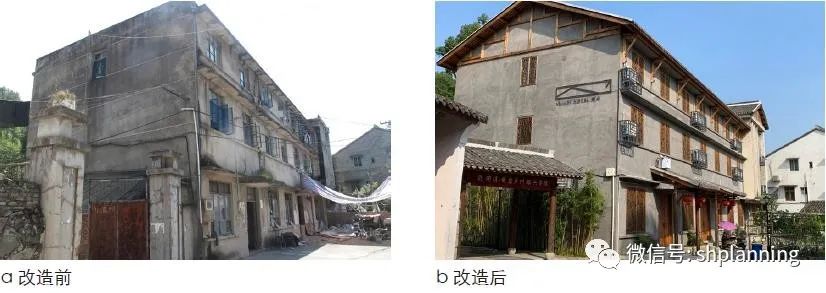

(3)卫生院改造成为乡村会议培训中心

卫生院及其职工宿舍在太尉殿西侧,与粮站(北)、粮站(南)组成一个较大的院落。人民公社时期是医疗服务、职工宿舍、粮食储备和加工场所。该组建筑为二层的砖木结构,内部被划分为相对规整的房间,建筑结构相对完好,外墙石材和砌砖具有时代特征,但门窗大都已破损。

粮站(北)改造前后对照

来源:笔者自摄。

活化利用的定位是作为乡村会议培训等多功能场所。通过历史挖掘,发现南宋台州十大儒之一黄超然曾在此开辟“柔川书院”,朱熹曾在此讲学。把这一历史题材和当今城乡要素流动相结合,建成一处具有乡村会议培训功能的场所,吸引各类机构年会和业务培训活动。2018年11月,这里成为全国首家乡村振兴学院“同济·黄岩乡村振兴学院”(北校区),由黄岩区交通旅游投资集团经营管理,为沙滩村注入新的发展动力。

(4)乡公所改造成为“乡府酒店”

乡公所位于沙滩老街西北端入口处,其正大门朝向老街。这是一组人民公社时期的乡政府所在地,共有4幢建筑,围合成一个院子。随着乡政府搬迁至集镇新区后,此处曾被租用为工艺品加工厂等用途。

乡公所沿老街外观改造前后对照

来源:笔者自摄。

活化利用的定位是作为乡村旅社。原乡公所建筑规整的平面划分,比较适合改造为标准客房。4幢建筑可根据其特点改作接待、餐厅、住宿等不同功能。它与会议培训中心的功能相互支撑,提升了沙滩村旅游的接待能力。改造后的沿街立面保持原有风貌,特别保留了混凝土立柱和石材牛腿、万年青图案的柱头。

(5)供销社改造成为乡村振兴学院食宿区

供销社位于太尉殿东南侧,其北侧还有供销社附属仓库。主立面和院落大门朝向沙滩老街。供销社建筑是3层框架结构,平屋顶,主体结构尚好,建筑质量一般。

活化利用的定位是作为乡村会议培训中心的配套食宿区。建筑现有结构适合划分住宿标间,在场地内增设餐饮设施。改造方法保留了建筑主体结构,把平屋顶改造为坡屋顶。同时增设入口披檐,改造入口门廊。外墙采用灰色调,与老街历史传统风貌相协调。

供销社改造后增设的屋顶活动平台

来源:笔者自摄。

结语

在全面推进乡村振兴战略背景下,积极活化利用闲置村庄公共设施和场地,为实施乡村振兴战略开拓多元路径。村庄闲置公共设施的活化利用背后是当下城乡社会生活形态的演进,它推动了人才、土地、资本、信息、技术等要素在城乡间双向流动和平等交换,为乡村发展注入新动能。

结合黄岩区屿头乡沙滩村的实践,得出以下启示:一是要充分认识到村庄闲置公共设施的历史性价值。二是要整体规划、统筹考虑。三是要因地制宜、量体裁衣。

作者介绍

杨贵庆 同济大学建筑与城市规划学院

开欣 上海同济城市规划设计研究院有限公司

但梦薇 中铁第四勘察设计院集团有限公司

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 乡村振兴背景下村庄闲置公共设施活化利用的认识与实践——以浙江黄岩屿头乡沙滩村为例

规划问道

规划问道