征稿函

第36届世界艺术史大会“漆的全球流变”分论坛

溯源1873:国际艺术史学会(法语:Comité International d’Histoire de l’Art,英语:International Association of Art History, 简称CIHA)是世界上历史最悠久的艺术史研究国际组织。第一次世界艺术史大会于1873年在维也纳召开。自1893年起,先后在欧洲的纽伦堡、科隆、布达佩斯、阿姆斯特丹、吕贝克、茵斯布鲁克、达姆施达特、慕尼黑、罗马等多地召开。

“艺术史学界的奥运会”:CHIA每四年举办一次代表世界艺术史发展最高水平的世界艺术史大会(CIHA World Congress),该大会面向所有国家开放,旨在推动世界各国艺术史研究的交流和对话,因此也被称为“艺术史界的奥运会”。世界艺术史大会在历史上对艺术史研究曾起到重要作用,也往往产生历史性的转折和创造。比如阿比·瓦尔堡(Aby Warburg,1866—1929)的图像学理论即是在1912年CIHA的会议演讲《弗拉拉的无忧宫:意大利艺术与国际占星术》中正式提出。

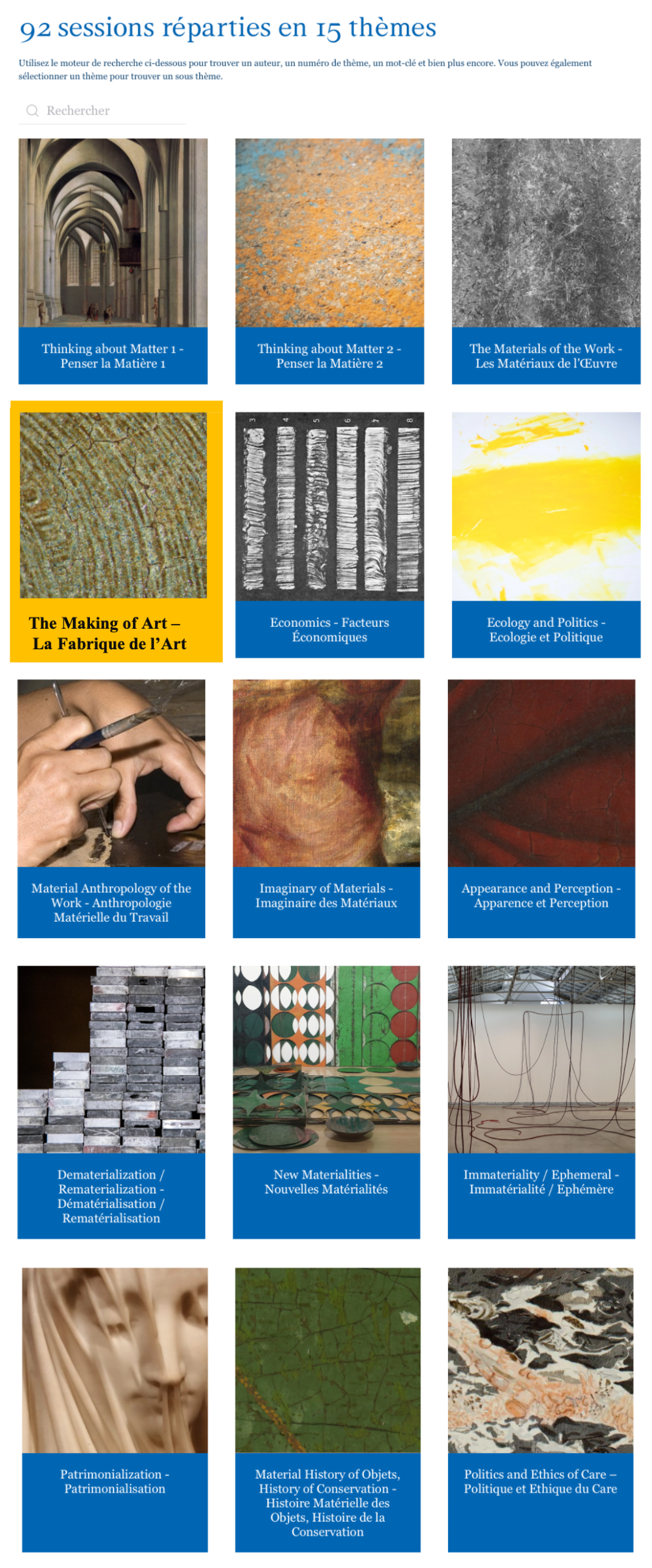

第36届世界艺术史大会将于2024年6月23日至28日在法国里昂举办,本届大会主题是“物质与物质性”(Matière Matérialité)。2022年秋,国际艺术史学会向全球学者发邀请,广泛征集本届大会议题。

经过申报、选拔与评审,中央美术学院人文学院博士研究生刘夏凌的会议提案——“漆的全球流变”(The Global Circulation of Lacquer)入选大会议题,该分论坛邀请来自澳门大学、中央美术学院的李军教授、博士生导师担任学术顾问及联合主席,并邀请法国漆器专家妮可·布鲁吉尔(Nicole Brugier)女士担任法方联合主席,现对外开放征稿。

第36届世界艺术史大会“漆的全球流变”分论坛

主席:刘夏凌(中央美术学院)

联合主席:李军(澳门大学 中央美术学院)、Nicole Brugier(Ateliers Brugier, France)

本提案聚焦“漆”这种材质,旨在探寻漆器在亚洲内部及其在全球流动过程中发生的适应、变化及其与瓷器、皮革、挂毯等其他艺术材质的跨媒材互动。漆器这类物质媒材不仅涉及到不同的国家、器型、工艺,还涉及到设计、制作、出口、使用、仿制和改造等多个不同阶段,漆器本身也是图像、工艺、风格和文化趣味的载体。漆器在全球艺术史语境下的流动有着多重的维度,首先是不同的国家之间,比如中国、日本、韩国、泰国、印度、伊朗等;其次是不同的制作主体,比如宫廷漆工匠、供外销工匠、民间漆工等;第三是订制主体和接受主体,比如西方皇室贵族、东印度公司的商人等。

本议题鼓励您选择某一件漆器或某一类漆工艺展开具体的研究,比如漆盒、漆屏风、漆柜等不同类型的物质对象或雕漆、嵌螺钿、科罗曼多/款彩、八宝嵌等不同的漆工艺。最好可以将精微的聚焦和广阔的全球视野进行结合,将漆器置于全球化及物质文化的背景中。由于该主题的范围广泛,在此提出以下三个研究角度,希望对诸位投稿同行有所助益。

1. 漆器在东方的设计和制作:不同国家的漆器装饰图像、工艺和风格各不相同,亚洲内部的漆器工艺也存在频繁的交流和互动。您可以聚焦亚洲漆器的内部交流,关注皇家漆厂、地方进贡漆坊与外销漆器作坊等地的互动关系。

2. 漆器在西方的接受和使用:随着漆器热在欧洲的蔓延,在17至18世纪的欧洲出现了一类特别的室内装饰空间——使用漆屏风进行装饰的中国漆阁,漆屏风从东方之物成为墙壁上的平面装饰要素,比如位于维也纳美泉宫的东亚漆阁。这是漆屏风在欧洲使用方式的其中之一,该主题鼓励关注漆器到达欧洲后不同的接受、使用方式以及欧洲工匠制作的漆器。

3. 漆器的仿制和跨媒材:欧洲人在进口漆器的同时,也从未停止探索制作漆器的秘密,比如法国的马丁漆、德国的Dagly漆、维也纳的皇家漆厂等都在仿制东方漆器。甚至,欧洲人对于漆器的仿制还会跨越不同的媒材,和其他物质媒材产生互动,比如法国塞弗尔于1890年左右生产的仿漆瓷器、荷兰阿姆斯特丹及英国伦敦制作的中国风镀金皮革屏风,诸如“汉宫春晓”等中国传统主题中的宫殿建筑、山水园林等东方元素进入到西方的艺术语境中。

综上所述,“漆”好比是全球流动过程中的一剂粘合剂,它将艺术史中的工艺、技术、文化、趣味和社会文化语境等因素综合起来,并且通过具体的物品,让抽象的图式、风格和趣味影响变得可感、可触和可视。这也为物质文化研究提供了一个切片,让我们可以“漆”为锚点,看到物质文化研究领域中广阔的全球视野和有趣的材质互动,反之,也可以促进我们对于物质性的重新定义和思考。

分论坛主席简介

刘夏凌(Xialing LIU)中央美术学院人文学院博士研究生,主要从事17至18世纪的跨文化艺术史(尤其关注在全球语境中的中国漆屏和东方漆器)、文艺复兴艺术史、西方收藏史等相关研究。曾获得国家级奖学金、王式廓吴咸奖学金等奖项展开中国漆器专项考察。发表与本议题相关的论文:《十八世纪欧洲漆器装饰研究:以维也纳美泉宫“东亚漆阁”为例》、《东方漆屏风变形记:欧洲漆阁时尚及其现代延续》、《从漆器热到仿漆器热:东方漆器在欧洲的跨媒材之旅》等。

李军(Jun LI)澳门大学人文学院设计与艺术系系主任、讲座教授,中央美术学院人文学院教授,文艺复兴艺术史研究学者和跨文化艺术史家。

国务院学位委员会办公室第八届艺术学理论学科评议组成员。巴黎第一大学、法国国家遗产学院、哈佛大学艺术史系高访学者,哈佛大学佛罗伦萨文艺复兴研究中心客座研究员,意大利博洛尼亚大学客座教授。

出版专著《跨文化的艺术史:图像及其重影》(2020)、《可视的艺术史:从教堂到博物馆》(2016)、《穿越理论与历史:李军自选集》(2012)、《出生前的踌躇:卡夫卡新解》(2011)、《希腊艺术与希腊精神》(2003)、《家的寓言:当代文艺的身份与性别》(1996)等;译著《拉斐尔的异象灵见》(2014)、《宗教艺术论》(1992)等;合著《八日谈:我们能摸准艺术的脉搏吗?》(2020);主编《跨文化美术史年鉴 1:一个故事的两种讲法》(2019)、《跨文化美术史年鉴 2:“欧罗巴”的诞生》(2020)、《跨文化美术史年鉴 3:古史的形象》(2022)、《跨文化美术史年鉴 4:走向艺术史的“艺术”》(2023)以及《眼睛与心灵:艺术史新视野译丛》(2013-)、《明日·艺术史文库》(2021-)等;担任大型国际展览“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”(湖南省博物馆,2018;同名图录,商务印书馆,2018)、“无问西东:从丝绸之路到文艺复兴”(中国国家博物馆,2018;同名图录,北京时代华文出版社,2018)的总策展人。

论文和著作获第七届、第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖(2015)、一等奖(2020),第五届中国出版政府奖提名奖(2021),第二十九届“金牛杯”美术图书奖金奖(2021)。

妮可·布鲁吉尔(Nicole Brugier)法国国家古董和艺术品专家协会会员,著有Les Laques de Coromandel(《科罗曼多漆器》)一书,该书对现存的科罗曼多漆屏风进行了系统梳理。布鲁吉尔女士在法国布鲁吉尔工作室(Ateliers Brugier)工作了二十三年,该工作室由她的父亲安德烈·布鲁吉(André Brugier)于1920年创建,安德烈·布鲁吉尔是法国装饰艺术时期的领军人物之一。该工作室专注漆器的多个领域,主要围绕漆器修复、漆艺制作和漆器古董这三个层面展开相关活动,曾为法国巴黎的卢浮宫博物馆、吉美博物馆和凡尔赛宫等馆藏漆器进行过业内知名的修复工作。

投稿要求及截止日期

① 论文题目及摘要(500字左右)。

② 个人中文/英文简历,包括教育或任职背景、主要发表成果及学术会议活动等。

③ 论文全文(15000字以内,也可于入选后再提交全文)。

截稿日期:2023年9月15日

投稿语言:英文、法文

投稿邮箱:CIHA2024_Lacquer@163.com

发布初步议程:2023年10月27日

确定最终议程:2023年12月15日

提示:投稿需同时在世界艺术史大会官方系统中提交。

英文版 & 法文版

第36届世界艺术史大会

https://www.cihalyon2024.fr

美术遗产 美术 考古

Art & Heritage 建筑 遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):征稿启事丨第36届世界艺术史大会“漆的全球流变”分论坛征稿函

规划问道

规划问道