【作者简介】

刘泉,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司副总规划师,智慧城市与未来社区实验室主任、高级工程师

陈瑶瑶,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司智慧城市与未来社区实验室研发助理

黄丁芳,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司智慧城市与未来社区实验室研发专员

李云鹏,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司智慧城市与未来社区实验室研发助理

钱征寒,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司副总经理、总规划师、研发总监、高级工程师, 通信作者

提要

智慧街道是智慧城市规划建设中的重要内容。通过国内外主要智慧街道设计方案中场景意象的比较,揭示出空间、技术及人的活动三者关系的融合是塑造智慧街道设计中场景特色的关键。针对智慧街道的融合场景特征,模块化设计方法是一种可行选择,通过自下而上构建模块体系,将智慧街道前端的建设愿景与后端的技术产品支撑形成对接。针对智慧街道融合场景的模块化设计方法包括三元融合的模块化框架、自下而上的模块化原则和过程导向的模块化方法等3 方面内容。基于上述方法,以华强北未来街道为例进行概念设计探索。

关键词

智慧街道;智慧城市;场景;意象;城市设计;空间模块;三元融合;华强北

1 智慧街道场景的趋势与特征

1.1 城市街道的智慧发展

城市社会发展与交通技术密切相关,爱德华·格莱泽(Edward Glaeser)认为,交通技术的发展塑造了我们的社会。街道是城市中容纳交通活动和承载城市生活的重要空间载体,往往代表城市本身。当城市逐渐向智慧城市发展时,街道也逐渐向智慧街道转化。街道层级的设计(street-level design) 是智慧城市项目重要的载体。智慧街道是被讨论较多且空间形态较为成熟的一类空间要素。因而,智慧街道如何发展变化值得进行有针对性的研究。

对于未来智慧城市中街道如何变化,相关研究对当前趋势进行了总结。戴维·克里根(David Kerrigan)认为,无人驾驶将会使城市释放出更多的空间,街道形态会发生改变;维韦克·瓦德瓦(Vivek Wadwha) 等认为智慧街道的发展将会带来停车场空置、街道还给行人、城市布局更加灵活等变化;美国全国城市交通机构协会(National Association of City Transportation Officials,NACTO)提出,与当前的城市相比,未来街道空间成为以人为本的建成环境,将提升其安全、健康和可持续发展等能力。我国部分研究学者也持类似的观点,如:张鹤鸣等提出,智慧街道是基础设施高端、管理服务高效、环境智慧友好、共享特质明显的新型街道;徐小东等认为,随着新技术应用和交通设施的升级换代,未来街道将出现适应性规划与生活性回归的趋势。

针对智慧街道的发展趋势,除了相关研究机构开展的探索,美国旧金山、加拿大多伦多滨水区、芬兰赫尔辛基、日本品川北站地区及丰田编织城市等智慧城市项目建设中也形成了智慧街道的规划设计实践。总体上,相关研究及实践大多认为,基于无人驾驶技术等相关技术的发展,智慧街道的车行道路宽度将会收缩,人行活动空间得以拓展,机动车出行受到更多限制,街道空间会更多地还给行人,从而形成更加人性和更加充满活力的空间利用方式。

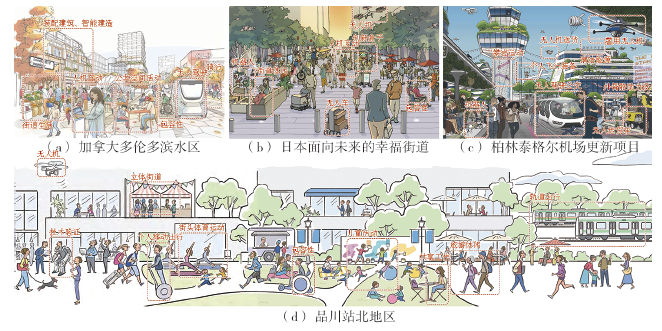

1.2 智慧街道场景的设计问题

智慧城市场景可以分为两种类型,一是预测未来的定量分析模型,二是描绘未来的具象文图表达。本文所说的场景是指第二类。智慧街道发展趋势形成了一定的共识,但具体的场景设计存在描绘重点不清晰、愿景不明确、人物活动未能与空间创新及新技术应用充分融合以及表现方式过于夸张等问题。通过国内外主要智慧街道设计方案中场景意象的比较,可以发现设计问题主要包括以下3个方面。见图1。

图1 智慧街道场景的问题

1.2.1 技术创新与活动创新表现薄弱

部分智慧街道场景的设计对技术创新内容展示较为薄弱,缺少对智慧技术应用的表现,如:雄安新区启动区控规中的一个街道设计,空间形态和活动内容均以较为传统的形式为主,基本没有展示智慧技术推动街道空间与活动内容创新的意象[图1(a)];日本丰洲智慧城市的街道场景虽然具有无人机和无人车等智慧技术产品的表达,但数量较少,更多是作为较为独立的空间要素展示,人的活动是较为传统的步行、游憩等行为[图1(b)],难以充分表现智慧街道场景创新发展的形象。

1.2.2 过于追求技术展示而缺少与人的活动的呼应

与第一个问题不同,更多的智慧街道场景设计问题体现在过于追求对新技术应用的展示,而忽略与人的现实活动之间的呼应。除了对未来城市的夸张想象以外,一些设计中基于近期可实现技术的场景表达过于强调技术展示本身,如德国柏林智慧城市中的智慧街道场景[图1(c)]及德国博世公司提出的未来街道场景[图1(d)]。这些设计中新技术产品的展示较为丰富,与空间要素的协同也较为顺畅。在空间场景中,建筑精美且技术先进,但人物表达却刻板,大多仅仅为站立、步行或坐姿,缺少生活气息,活动方式较为传统,新技术产品与人的活动交互的表现不足,显得智慧街道场景较为冷漠。

1.2.3 缺少面向未来的跨领域融合特征

智慧城市的核心价值在于创新,而这种创新需要跨领域的技术融合,空间载体作为融合创新的培养皿。智慧街道场景设计的第三个问题就是部分空间设计展示的场景局限在较为单一的专业领域,服务单一功能智慧发展状态的表达,缺少跨领域融合特征,难以充分体现智慧街道“创新”的核心内涵,如图1中的后3个场景,更多表现为智慧出行领域发生的变化。街道生活的变化远远不止于此,智慧街道上更加丰富的街道生活、人与机器人的交互、AR及VR模式的应用、无人驾驶汽车带来的移动式办公、无人机带来的便利等,以及由此带来的一些新活动等,并未体现出来,难以表现城市街道面向未来发展的全貌。

1.3 智慧街道场景的三元融合趋势

智慧城市存在信息维度(技术维度)、空间维度和社会维度三元融合(cyber-physical-social integration) 的发展趋势, 产生了越来越广泛的影响。这种融合特征影响到城市规划、交通规划及TOD规划与社区规划等不同层面和领域,不仅涉及城市宏观整体层面,更涉及中微观尺度的空间变化,体现在智慧城市场景(scenario,scene,situation或context) 领域,而智慧街道往往作为三元融合的空间平台。

智慧街道在技术上采用了新技术产品,并通过这些技术促进了街道空间的品质优化和街道生活的创新发展。一是街道上会出现如传感器、无人驾驶汽车和无人机等新技术产品;二是结合这些新技术产品,街道上会出现人机交互的AR/VR应用、机器人服务、外骨骼穿戴出行等新的活动内容;三是因应这些新技术产品和新活动内容,街道空间出现如车行路面尺度缩窄、沿街空间更多转变为公共空间、为无人机和无人车提供必要航线与路径等新空间模式。

1.4 智慧街道三元融合场景的三个特征

智慧城市的场景涉及不同领域较为复杂的融合创新,具有三元融合的内涵,包含以人的活动为中心、面向跨领域创新及小趋势和复杂性等3 个特征。见图2。

图2 智慧街道的三元融合场景案例

1.4.1 以人的活动为中心的融合

一般的城市设计场景,特别是效果图表现,已经形成了程式化的惯性表达,表现的核心是物质环境本身,人物大多为烘托空间与建筑效果的点缀,无非是步行、站立与休憩等基本动作。部分智慧街道的空间设计追求方案的科技感和建筑表现而忽视人的活动。实际上,未来街道设计依然重视人的活动与感受。智慧街道的场景设计中,人的活动成为核心,而非空间设计之后的效果点缀。对人的活动的重视及将人的活动与智慧技术、空间环境良好融合,成为智慧街道场景塑造能否成功的重要标尺,也是三元融合核心价值的体现。

智慧街道场景设计重视对人物活动状态的展现,以保障每个人物都是个性鲜明,且能够充分表达智慧技术与空间环境融合后对人的创新活动提升的作用,如图2案例中的场景设计,人物数量庞大,活动场景复杂,诸如面向创新人群的新活动内容,针对老人、儿童和残疾人的包容性设计等,成为这些场景的重要亮点,且作为体现智慧技术如何改变街道空间的载体,人物活动类型的丰富性和创新性远远超过了图1。

1.4.2 面向跨领域创新的融合

当前部分智慧城市的场景设计过于关注单一功能视角场景意象的描绘,如浙江未来社区按照交通、教育或健康等功能,形成九大分类场景。智慧城市的场景并不局限在单一领域内部,而是应形成跨领域的相互渗透融合的特征,特别是通过技术、产业、文化和艺术等不同领域创新人群的融合,为催生面向未知的“跨领域”创新提供空间容器。如多伦多滨水区的智慧社康中心(Care Collective) 不仅提供社康服务,还转变为具有咖啡店、公共空间和授课室等社区活动功能的复合功能空间。

智慧街道场景设计应该重视描绘不同特征具体人在智慧化的空间环境中的行为,展现创新人群的创新活动,如加拿大多伦多滨水区、日本品川北站地区、德国柏林泰格尔机场等。这些智慧街道场景中,人的活动的创新性更加明确,“融合”是较为突出的特征,每个街道场景包了含多领域融合的丰富活动内容(如休闲、学习、购物、技术验证等)。

1.4.3 基于小趋势和复杂性的融合

城市是开放的复杂系统,智慧城市的创新更多地是基于自下而上“涌现”机制实现的,马克• 佩恩(Mark Penn) 等提出了小趋势(microtrends)概念,认为城市发展中形成了基于小群体、小力量,但却能产生重大影响的变化。如迈克尔·汤森关注自下而上的“众创”与“自助”,迈克尔·巴蒂(Michael Batty) 侧重“自组织”。街道作为城市中的空间要素,其空间形式和承载的活动内容是十分丰富的,如图1所示的场景中人的活动是比较单一的,而图2中的人物活动更加复杂,这种场景的复杂性和创新性正是小趋势不断涌现和融合的反映。

智慧城市的未来景象往往被描绘为一种从天空、建筑、地面直到地下立体而复杂的空间形象,这种设计反映了城市、技术和社会维度模块化组合的特质。智慧街道场景更应关注小趋势,重视不同特征具体人在创新的智慧空间环境中的新行为,关注创新人群本身的复杂性和代表性,并对这些创新活动及空间变化进行集成,形成有针对性的设计。

2 针对智慧街道融合场景的模块化设计方法

城市空间要素本身具有模块化特征,模块化是城市空间设计普遍采用的一种基本方法。在街道设计层面,这一特征表现得也十分明显。从历史视角看,古代中国的设计认知将设计工作看作是对一组分散的元素进行重新排列,直到找到一个满足要求的解决方案的过程。如张杨等在对《清明上河图》构建的历史图景进行类型学分析时,将图中的空间与活动进行分类,说明《清明上河图》的空间要素或人物活动具有模块化特征。在街道设计的研究中,新城市主义(New Urbanism) 理论中的形态准则(form-based code) 对不同区位、功能和形态的城市空间单元进行类型梳理及芦原义信对街道空间两个层次“轮廓线”的划分也是在街道层面的一种模块化研究与设计方法。

模块化设计方法涉及智慧城市的不同空间层次,但城市研究往往对“零部件如何构成整体避而不谈”。针对智慧街道的三元融合场景特征,模块化设计方法依然是一种可行选择,通过自下而上构建模块体系,将智慧街道前端的建设愿景与后端的技术产品支撑形成对接,从而在结合新技术赋能条件下,更好地回应人性需求的意图,为城市街道空间变化带来新的可能性,具体包括智慧技术产品与街道空间要素结合构成的智慧街道上的各类智慧化空间组件,经过模块化组合,构建智慧街道整体设计成果。

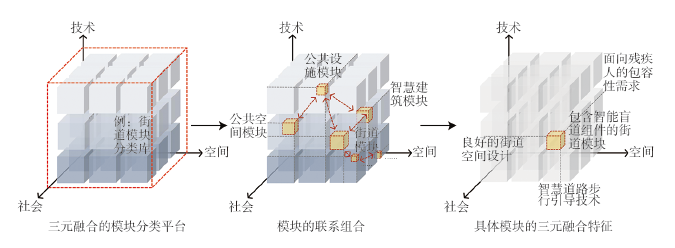

2.1 三元融合的模块化框架

在智慧城市阶段,基于克里斯多弗· 亚历山大(Christopher Alexander)等提出的建筑模式语言,尼科斯·萨林加罗斯(Nikos Salingaros)提出的城市空间模块以及新城市主义(New Urbanism) 规划师提出的形态准则(form code) 方法,融入智慧技术影响和社会活动创新的新内容,可以对三元融合的模块设计方法进行构建。

对于新技术如何与空间模块结合来改变旧有结构,可以参照布莱恩·阿瑟(Brian Arthur)在论述技术本质时提出的新技术元素替代旧技术元素、改变旧技术结构的论述,转化为新技术为城市空间形态提供新元素,新元素替代现有城市空间的旧元素,新元素逐步成为智慧城市空间形态的主体,新结构取代旧结构的模块化方法。

三元融合导向下,智慧城市模块化空间设计方法的基础是形态准则的理念与方法,但内容有所不同,强调新技术产品与空间要素融合形成新的空间要素来构建新的形态组合模式。在形态准则的方法基础上,进一步将空间实体拆解为要素,以一种“积木化”的空间搭建思路,将空间要素与新技术产品重组,成为新的空间要素。

三元融合导向下的模块化空间设计方法包括以下3个核心:一是三元融合,所有空间产品都具有面向新城市生活的三元融合理念内核;二是为服务城市创新开展空间实验,形成复杂性视角下的一种适宜而有限的设计创新选择,塑造多样的智慧城市场景;三是构建自下而上的模块矩阵,所有融合的空间产品都是模块,只是复杂程度不同。

在智慧街道的场景设计中,从街道整体到组成要素,均具有三元融合的特征,按照模块化的思路构建三元融合的模块分类平台,如具有智慧街道模块分类形成的集合;在具体的空间规划设计中,公共设施、街道、建筑、公共空间等不同模块相互组合。其中,具体的模块要素本身也具有三元融合的特征,如智能盲道组件,包括良好的街道空间设计、智能盲道引导技术和面向残疾人的包容性需求三方面特点。在智慧街道中,不同要素组合形成智慧化小微空间、街道家具、公交站和车行路面等新要素,这些要素在街道空间的主体上进行组合,共同构成具有融合内涵的智慧街道整体。见图3。

图3 智慧城市三元融合的模块化框架——以包含智能盲道组件的街道模块为例

2.2 自下而上的模块化原则

城市是复杂的有机体,智慧技术的结合使城市的复杂性进一步提升,而模块化结构被认为是复杂系统基本的组织模式,融合场景正是这种复杂性特征的具体表现。由于模块化方法具有将复杂体系的要素关系分解到不证自明的简单程度的价值,因此,越是复杂系统,找寻简单规则和基本单元就越重要。如吴志强所说,未来城市设计中“一切皆可‘模块’”。智慧城市建设应该关注自下而上的建设机制。智慧城市将形成模块化的空间产品体系,形成分级分类的组成架构,不同层级或尺度的组成部分均可看作是系统内的“模块”。

考虑到智慧城市空间模块体系的复杂性,整个架构可以被划分为5个层次,即元件(element)、组件(chunk)、模块(block)、模组(module) 和单元(unit)。5个层次广义上均可称为模块。这一架构包括两个向量,技术方面体现了由简单技术产品向复合技术产品的叠加,空间方面体现了由简单空间要素向复杂空间单元的提升。二者结合,组合成不同层级的模块单元。在此基础上,这一体系融合社会维度的应用需求,可以构建较为完整的智慧城市空间模块体系。

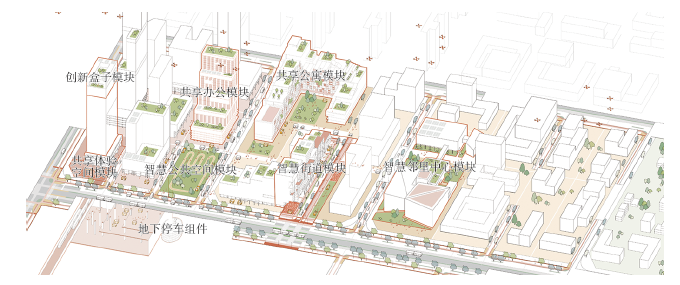

元件是指结合了智慧技术的非城市空间设计要素层面的物质产品,如摄像头和无人驾驶汽车;组件是指将元件集成在城市空间设计要素之上,能部分发挥而不能完整发挥空间要素功能的空间模块,如智慧车行路面和智慧灯杆;模块是指多个组件结合,能较为完整地发挥功能的空间模块,如智慧步行街和智慧邻里中心;模组是指在居住社区等特定城市功能单元内,由最重要的20%的一系列空间模块形成的功能骨架,如智慧综合体、创新盒子、共享办公室等共同构成的智慧TOD模组;单元是指上述模块复杂叠加,共同构成功能完整的智慧城市单元。见图4。在不同的设计中,这些层级是可以进一步调整的。

图4 智慧城市三元融合空间模块的层级体系

2.3 过程导向的模块化方法

模块化设计的重要价值在于自下而上地推动渐进式发展变化,形成持续的迭代更新,从而构建一种过程导向而非结果导向的城市设计方法。在三元融合理念下,过程导向的智慧城市设计重视前端的场景设计、过程中的模块化推敲和后端面向实施的产品设计,形成链条更加完整、维度更加复合的设计方法。如借鉴形态准则的方法,智慧TOD的模组可以分为共享体验空间模块、共享办公模块、智慧街道模块和智慧邻里中心模块等,依据区位差异、功能内容和空间特征进行布局配置。见图5。

图5 模块化设计形成的模组

以智慧街道模块为例,构成模块的组件可以进一步分为街道家具、临街业态、口袋公园、立面优化、交通设施、人行路面和车行路面等。其生成过程应该是在现代城市街道底板基础上,基于人行路面、车行路面、街道家具及沿街建筑等不同空间要素的智慧化变化,基于技术驱动,不断进行技术迭代,形成更大尺度上智慧街道空间整体模块化组合的新空间与新场景。见图6。

图6 智慧街道的模块化设计方法

3 智慧街道融合场景模块化设计方法:以华强北未来街道概念设计为例

基于上述设想,三元融合导向下的模块化空间设计方法可以将新技术产品、空间要素与街道活动内容进行匹配,将具有创新性的空间设计与符合现实需求的技术产品更加紧密地结合。本次研究借鉴多伦多滨水区等国内外案例经验,以深圳华强北步行街为例,进行概念性设计研究尝试。设计以华强北未来街道为样本,进行三元融合导向下智慧城市模块化空间设计方法的积极探索,试图将其设计为承载未来发展的空间媒介、承载创新内容的物理容器以及触发创新生活的建成环境。

3.1 华强北面向未来的空间愿景设计

深圳华强北步行街及周边地区是全球知名的创新圣地,从1980年代起步至今,华强北在经历了几轮发展起伏之后,一直在寻找下一个风口,期待进入新一轮的创新引领循环。当前的华强北步行街存在历史特色缺乏展现、空间利用问题积存和活力不足等问题,特别是长期的封闭改造对华强北的商业生态和创新环境的可持续发展造成了较为严重的破坏。

基于上述认知,华强北未来街道的概念设计提出3个主要目标:一是构建触发创新生活的建成环境,通过技术与空间的融合服务新需求,承载新商业场景、新工作场景、新生活场景、新文化场景。二是构建承载创新业态的物理容器,基于包容创新的社会环境、低成本可负担的创业空间、完备的产业链条。三是构建探索创新建造的空间媒介,融合技术要素与空间要素,形成智慧空间模块化产品,根据街道需求完成快速精准的小型化动态空间更新,积极应用与展示创新技术的同时,减少大规模改造带来的负面影响。

在此基础上,针对华强北草根创新为主的特性、运货人力板车穿行的交通问题以及空间尺度失衡、活力缺失、地铁站出入口占据街道空间等空间利用的不足,结合无人驾驶技术等智慧技术的利用和直播带货、共享办公等创新功能的植入,提出设计方案设想。

3.2 模块化设计方法体系的构建

三元融合导向下的模块化空间设计方法体系的构建包括3个方面的技术支撑:一是以组件为接口,将技术创新、产品应用与空间载体结合,作为空间模块创新的重要环节;二是按照模块化的方法,构建空间模块的生成路径;三是将这一空间组合的模式体现在场景设计中。

3.2.1 以组件为链接接口的产品平台

三元融合导向下的模块化空间设计方法并不复杂和高深,其能否成功不在于设计本身的主观创意,而在于对相关模块的“搬运”与“组合”方式。这种“搬运与组合”是否可行则在于模块中,特别是组件层面集成的新技术元件是否能够在现实中与新技术产品进行链接。

因此,智慧城市描绘的场景是否真实可信,是否能让管理者与使用者充分理解,需要在组件这一层面进行充分论述,将组件设计、场景使用、案例借鉴展开表达,特别是针对组件所集成的新技术产品的厂商、特性和成本进行梳理,形成具有实践可行性的表单。基于此,模块化设计变成了基于实际产品的空间组合,从而自下而上地构建三元融合的复杂系统。

以智慧街道模块为例,每一类组件中涉及的元件均构成产品丰富的工具包(toolkit),如交通设施组件是指在思考自动驾驶汽车、末端物流自动配送技术应用的情形下,街道交通设施产生的新变化和形成的新要素。通过对这些要素的布局,形成更加高效的人流、物流、车流交通体系。见图7。

图7 组件表单示意

3.2.2 以融合为空间构建的生成路径

在智慧城市层面,智慧街道模块属于第三级,即模块层级。如果将智慧街道看作整体,那么街道内部承载着数量众多的复杂要素,共同构成的“街道”则是个庞大体系。在这一体系中,按照组件的空间特征差异和技术产品应用成熟情况的不同,形成不同推进策略。这些组件与街道中人的活动结合,形成未来街道内容复杂的空间场景。

首先,回应3个目标,形成针对街道生活、创新服务和渐进更新的设想,将无人机服务、直播、创新盒子和模块化建造等新技术结合进来,进行场景设计。其次,在元件、组件和模块这个架构中,以组件为重点形成20余种具体设计。再次,参照相关案例,对组件应用的场景进行设计,并提供相应的技术厂商及产品信息,作为建设可行性的参照。最后,将不同组件配置在华强北步行街的不同区域,具体的组件落实与用地布局进行直接关联。

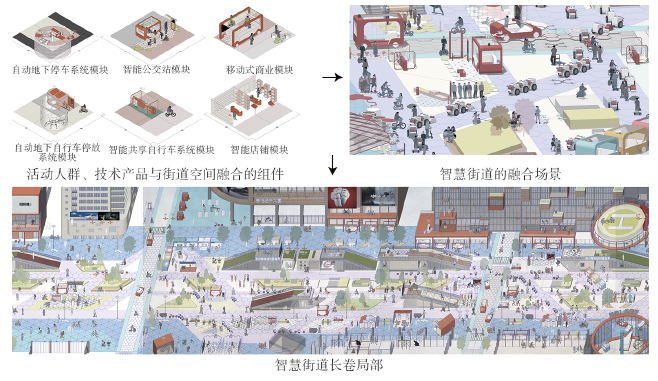

这些设计方案思路将转变为自下而上的生成路径。首先,在组件层面将活动人群、技术产品与街道空间相融合;其次,将这些三元融合的组件进行组合,构建出更加复杂的智慧街道场景;最后,不同场景在智慧街道空间进行布局,构建智慧街道的整体形象。见图8。

图8 华强北未来街道的模块化组合

3.2.3 以场景为核心表达的设计方法

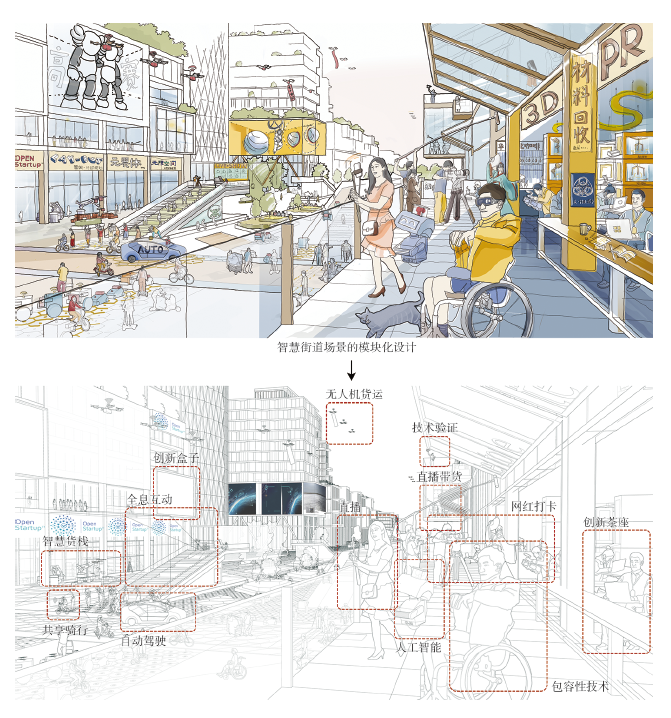

智慧城市难以清晰描绘目标愿景一直是智慧城市建设不易获得成功的一大难题。而场景设计与表达则是传递智慧城市建设意图的重要方法。针对华强北未来街道设计与建设的目标,场景表达具有“点睛”的价值,可更加充分地展示意图、讲述故事和凝聚共识。而模块化设计方法,则可以使场景设计更加充分地与技术产品、活动需求和空间载体进行衔接。在这一设计理念下,效果图表达和模型构建都不能仅仅作为一种表现方式,而是应该作为设计工作本身,甚至是比以往传统城市设计工作更加重要的设计环节,从而形成智慧城市主要要素的骨架。

智慧街道作为智慧城市三元融合空间模块层级体系的一部分,符合模块体系的特征,适用相关原则。智慧街道场景设计体现了结合新技术产品的模块化设计方法的应用,如多伦多滨水区是基于智能地砖、无人驾驶与分时段管理、模块化建造和木结构超高层等技术和创新人群新的活动方式所形成的场景设计。

针对华强北创新发展的需求,模块化设计方法可以为智慧街道的场景构建提供无限丰富的可能。这些场景的构建包含了与真实技术产品供给、创新活动发展需求与空间品质提升融合的设计方法,是包含了三元融合特征的组件的集合。同时,与既有的智慧街道场景设计不同,华强北未来街道的设计中包含大量具有本土化特色的组件设计与场景表达,如网络主播直播、远程互动广场舞和无人驾驶送货等。见图9。

图9 基于模块化设计方法的华强北未来街道场景描绘

4 结语

在智慧城市建设发展过程中,单纯的技术智慧化并不能代表智慧城市的真正价值,技术只是手段,人的生活方式变化和创新活动开展才是智慧城市建设的真正意义。而能否推动三元融合目标的真正实现,成为智慧城市建设能否成功的重要参照。城市整体自上而下智慧化形成的复杂巨系统特征和自下而上的涌现创新正在同步发生,在这一趋势下,模块化设计方法是可行选择。

在这一设计方法中,最重要的不是平面布局方案,而是构建一套面向三维空间整体的模块化方法,将智慧城市前端的建设愿景设计出来,并与后端的技术产品供应链条形成对接,以达到在结合新技术赋能条件下,更好地回应人性需求的意图,为城市空间变化带来新的可能性。华强北未来街道更多展示了三元融合视角下人行为主兼顾人车混行功能的生活性智慧街道设计尝试。除此之外,涉及时间维度和空间尺度变化,具有机动车交通需求的其他街道类型设计探讨,以及人群活动需求更加复杂的变化等问题有待进一步深入研究。

本文引用格式:刘泉, 陈瑶瑶, 黄丁芳, 等. 智慧街道三元融合场景的模块化设计方法——以华强北未来街道概念设计为例[J].城市规划学刊, 2023(2):110-118. (LIU Quan, CHEN Yaoyao, HUANG Dingfang, et al. Modular Urban Design Method for Integrated Cyber-Physical-Social Scenarios in Smart Cities: The Case of Conceptual Design of Huaqiangbei Future Street[J].Urban Planning Forum,2023(2):110-118.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2022年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】智慧街道三元融合场景的模块化设计方法——以华强北未来街道概念设计为例 | 2023年第2期

规划问道

规划问道