研讨会现场

9月10日,由陕西省发展和改革委员会举办的“高质量推进西安—咸阳一体化发展暨西安都市圈建设主题研讨会”在西安举办。会议就学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神,高质量推进西安—咸阳一体化发展,加快构建西安都市圈等展开深入讨论。省政府副秘书长刘凯,省发展改革委党组副书记、副主任、一级巡视员李生荣,西安都市圈“四市一区”发改委主要负责同志出席会议。中国城市规划设计研究院院长王凯、清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长尹稚、北京市规划自然资源委员会党组成员、总规划师石晓冬,北京大学城市与环境学院副院长曹广忠,国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员、研究室主任刘云中,东南大学城乡规划与经济社会发展研究中心主任王兴平,西安建筑科技大学建筑学院院长雷振东等专家受邀参加会议。

李生荣

陕西省发展改革委党组副书记、副主任、一级巡视员

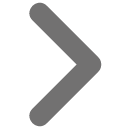

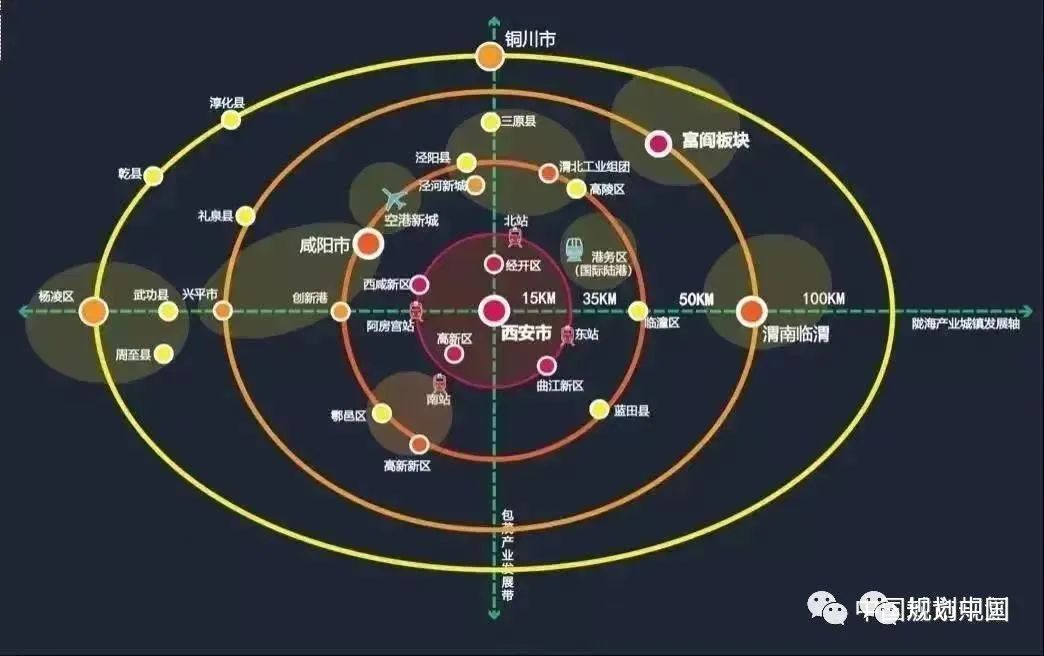

李生荣首先代表陕西省发展改革委对各位专家学者的到来表示热烈欢迎。他指出,举办主题研讨会,是学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、奋力谱写中国式现代化的陕西新篇章、努力在西部地区发挥示范作用的务实举措。他表示,要着力推动城乡融合发展,积极推动西安、咸阳在空间规划、创新驱动、产业发展、生态环保、基础设施、城市建设、公共服务等“七个一体化”上取得新突破,加快构建交通圈、科技圈、产业圈、生活圈、生态圈于一体的西安都市圈,为优化全省重大生产力布局、推动城乡区域协调发展提供坚实支撑。

主持人│王凯

中国城市规划设计研究院院长

全国工程勘察设计大师

王凯在致辞中指出,西安—咸阳一体化和西安都市圈建设在新时代西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略中具有重要意义。都市圈是我国经济社会发展的主要基地,也是治理“大城市病”的有效路径、推动区域一体化发展的重要平台和优化毗邻地区功能的核心载体。西安与咸阳在空间上已经连绵,但“一极独大”问题依然存在,且关中平原面临重要的资源生态环境和历史文化保护责任。西安都市圈要实现一体化的建设和发展,既需要解决区域协调发展的普遍问题,也需要创新性地解决自身面临的独有难题。

徐田江在介绍有关情况时表示,目前都市圈一体化发展的“四梁八柱”制度体系更加健全,西安、咸阳相向协同发展态势良好。2022年《西安都市圈发展规划》批复,建立了工作推进、督导和评估“三个机制”,从功能疏解、综合交通、科技创新“三个维度”,全面启动西安都市圈建设。下一步,将发挥好西安领头、咸阳主体、西咸新区纽带“三个作用”,从次区域发展战略高度抓好西安—咸阳一体化发展,加快构建西安都市圈。

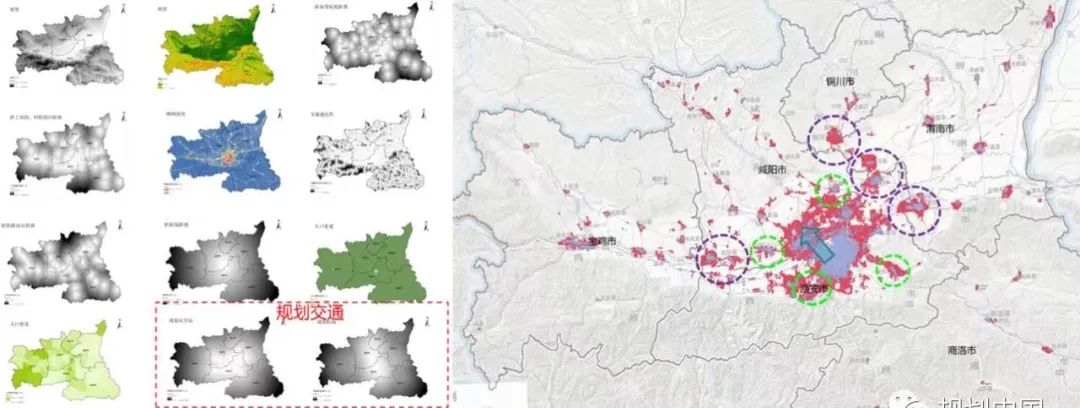

陈明

中国城市规划设计研究院副总规划师

区域规划研究所副所长

《我国都市圈发展新趋势与西安都市圈展望》

报告分析了我国都市圈发展新趋势,包括:我国人口经济进一步向都市圈集聚、对外交通建设带动城市区域化发展、新形势下产业协同发展的内生动力更强、城市区域的安全韧性问题倍受关注、更加注重交界地区的空间治理、区域协同机制更加多元,并分别从人口分布、交通联系、产业协同、生态约束、历史文化等角度深刻剖析西安都市圈阶段特征,提出协同发展需要注重多层次区域规划体系支撑,并提出下阶段推进西安—咸阳一体化发展的建议。

《西安都市圈和西安—咸阳一体化建设第三方评估报告》

报告介绍了开展第三方评估的目的、指标体系构建思路和指标选取原则,综合评估结果显示:西安中心引领特征显著,协同发展初具成效,都市圈建设进入“加速跑”阶段,西安、咸阳两地协同发展全面提速。总结西安都市圈和西安—咸阳一体化建设短板与问题主要包括:中心城市综合发展能级和韧性亟待提升;创新体系仍需进一步激发活力;区域环境治理仍需改善,协同减污降碳面临挑战;制度壁垒效应依然存在,协同发展机制亟需深化,并提出提升中心城市发展能级、扩大开放合作、加快产业创新双链互促、优化生态环境监测治理、健全同城化发展机制等方面建议。

曹广忠在发言中提出,都市圈是由较高人口经济规模、较高强度要素流动的地区构成的功能地域。西安都市圈在全国城镇化格局中具有重要地位,但目前对外辐射能力相对不足,还有很大的发展空间。要发挥腹地优势和人才优势等新的有利条件,继续强化文化优势,不仅是作为旅游目的地,还应发展相关的文化产业和事业。西安都市圈内部的协调性不够,除紧盯核心区域和城镇以外,也要对外围地区的城乡区域空间组织做更多思考。

刘云中

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员、研究室主任

刘云中在发言中提出,都市圈是自主决策主体(包括个人、家庭、企业等)选择形成的范围,不完全取决于文件和规划。随着交通、信息、分布式能源等技术的改变,都市圈范围和数量都会发生变化。西安都市圈要在经济产业发展、科技创新等方面做好国家战略、国家使命的分解和细化,特别是产业发展方面,要在出口产品中找到优势,在进口产品中找到差距,绘制产业图谱,厘清产业攻关方向。此外,都市圈内合作与竞争并存,应制定兼具协同性与差异化的都市圈发展机制。

王兴平在发言中提出,西安都市圈有条件、有基础、有传统、有规划,奠定了建设的必要性和可行性。面向未来发展,如何从问题导向制定更加有针对性的实施策略,逐一破解发展难题,可以推动有效市场和有为政府更好结合。一是坚持在统一大市场背景下,推动分层级、分领域、开放式的一体化,研究在北方中西部地区、黄河中上游地区谋划区域统一大市场,在陕西及周边“1+8”个省份谋划产业链供应链的一体化。二是发挥有为政府的正面作用,梳理政策堵点、查找服务盲区、加强设施硬联通,旗帜鲜明提出建设创新型都市圈,面向新产业、新赛道的创新发力。

石晓冬

北京市规划自然资源委员会党组成员、总规划师

北京市城市规划设计研究院党委书记、院长

石晓冬在发言中提出,都市圈建设抓重点和抓时机很重要。他主要围绕北京在首都都市圈的规划建设历程,谈了做法和经验。早在1983年北京城市总体规划就提出了首都圈的概念,设想到30-40年以后会达到发展都市圈的阶段。目前,北京建设现代化首都都市圈的规划已经明确,如何在实施阶段上新水平要重点关注基础设施、生态环境、产业、公共服务、安全和跨界地区的治理等方面问题,特别是围绕功能和人口的重新布局确定工作重点。北京已经形成了决策层、协调层和执行层的区域治理框架,在执行层设置了实体机构,下设包括规划在内的若干小组,由北京牵头开展三地合作。

雷振东在发言中提出,要增强西安的辐射带动作用,可以推动西安科教创新、高水平公共服务资源向都市圈其他地区布局,提高都市圈整体发展水平。

最后,王凯在总结时提出,西安—咸阳一体化和西安都市圈建设要有历史眼光和未来视角,西安文化资源独树一帜,科教资源密集,国家级政策平台众多,要充分发挥改革、科技、文化三大动力,实现创新驱动,要高度重视都市圈建设的制度和政策,围绕基础设施、生态保护、社会民生等的实际需求,打好政策组合拳。

供稿机构:中国城市规划设计研究院区域规划研究所.

注:专家发言未经本人审阅.

国家级都市圈再扩围 区域一体化发展提速

原文始发于微信公众号(规划中国):“高质量推进西安—咸阳一体化发展暨西安都市圈建设主题研讨会”在西安举办

规划问道

规划问道