01.

中心城市的“扩容”

城市间的合作在某些时候可视为一种“供需平衡”,以资源互补的形式各取所需。中心城市通常受制于有限的增量用地,后发城市用地空间相对充裕但产业自循环增长动力不足。在此情境下,合作带有核心城市拓展经济腹地的意味,核心城市以资金、技术等要素的定向注入,借后发城市的用地空间实现“扩容”。城市间的边界地带通常是“扩容”的首选区,但由于毗邻中心城市的地带通常简单复制中心城市的发展模式,土地资源紧约束的瓶颈很快也会重演。且从区域视角来看,土地资源的约束始终存在。由此,一方面,中心城市与其周边城市开始着手治理粗放式发展的弊病,释放存量用地资源;另一方面,中心城市试图以“飞地”的模式,再次“扩容”。深汕特别合作区便是“飞地”模式下区域协调的新探索。

02.

深汕特别合作区:

从重点领域合作到区域协调新模式探索

深汕特别合作区位于广东省汕尾市,陆域面积460.41平方公里,辖区包括鹅埠、小漠、鲘门、赤石四镇。

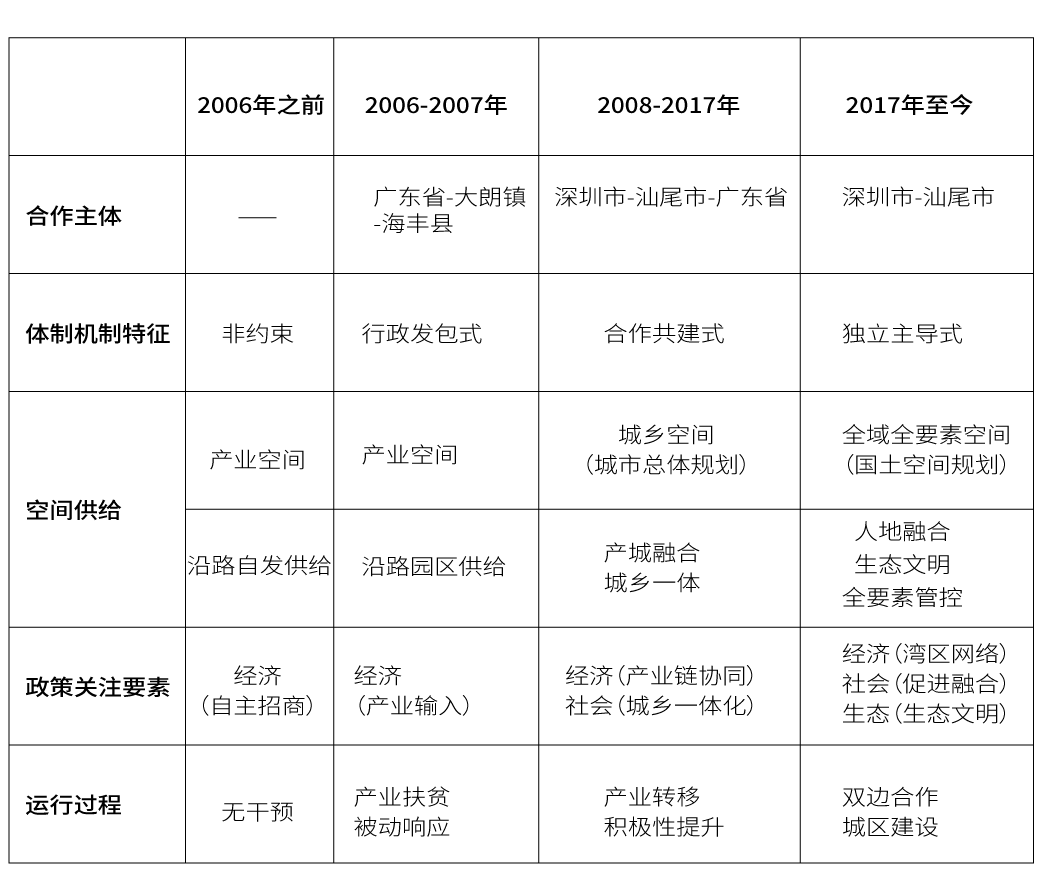

将深汕特别合作区从建立前到现今的发展历程划分为四个阶段。

表:深汕特别合作区不同阶段特点

2006年之前:

市场力量主推形成的产业梯度转移

彼时,劳动力密集的外向型产业是广东省产业发展的主体,低成本的劳动力和土地资源是企业选址考量的主要因素。在地方政府的支持下,鹅埠镇依靠周边城市的产业溢出,凭借廉价劳动力和地租的比较优势,招引惠州制鞋企业进驻,形成了沿广汕公路的工业开发带,并建成具有一定规模的、以鞋业为主的紫云、西湖工业园区。

2006年-2007年:

行政力量强干预尝试推动区域协调进程

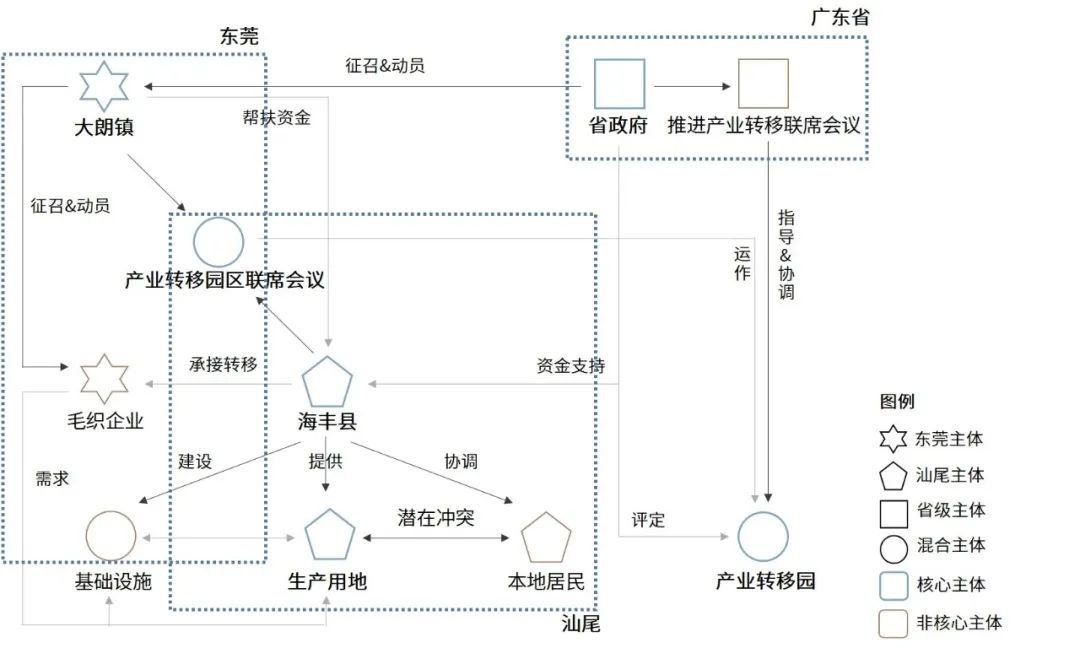

2005年,广东省开始着力推动省内产业转移。省政府以公共政策号召地方政府间共建园区,推动资金、技术等要素从珠三角发达地区向欠发达地区的定向流动,并成立“省推进珠江三角洲产业向山区及东西两翼转移联席会议”直接干预产业转移。

在该时期,针对产业转移的空间规划缺位。汕尾市鹅埠镇直接采取专业镇的模式对转移企业进行空间适配。然而,物理距离的拉长导致原有的空间资源难以支撑这种长距离联系,使技术、劳动力等要素流动受到制约,企业商务成本、运输成本、劳动力成本均相应提高,综合运营成本已经远超过转移前。这种“产业输血”未能充分衔接产业输入地的利益需求和地方社会生态体系,具有明显的局限性。

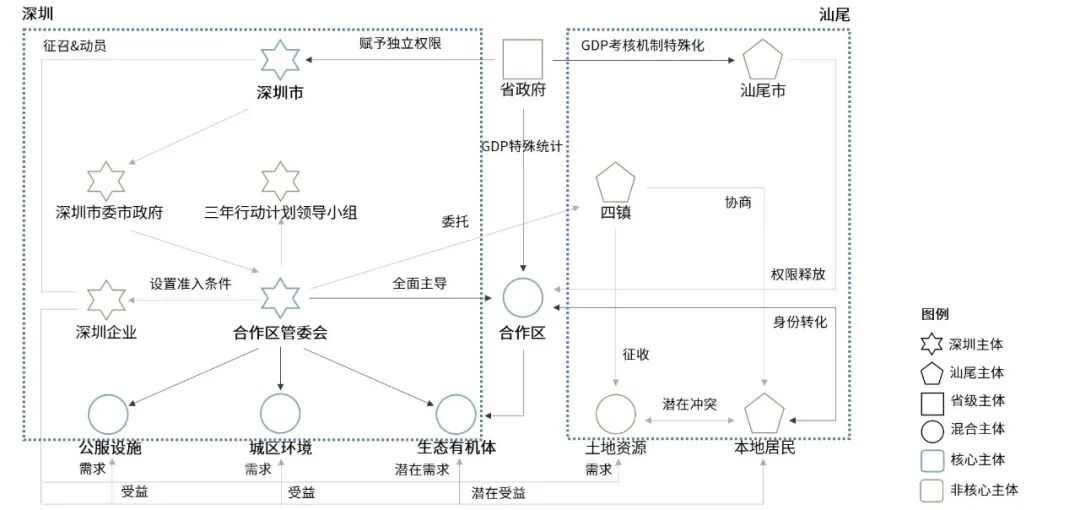

△ 深汕特别合作区对口帮扶时期的主体关系网络

2008年-2016年:

双边对等的多层级治理并非促进资源要素全面流动的最优解

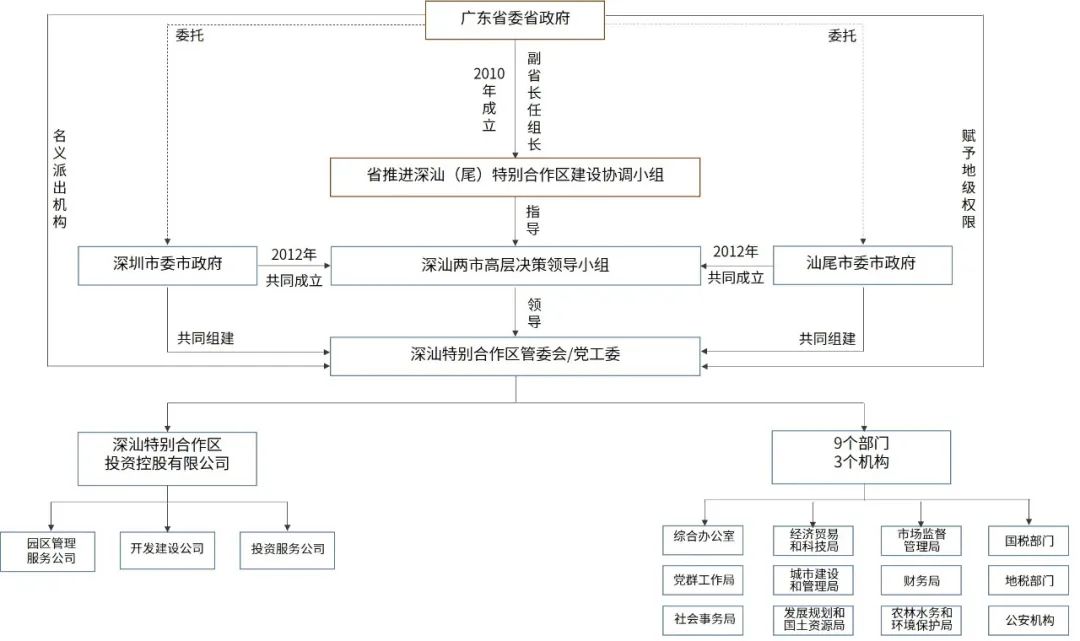

2008年,深圳、汕尾市人民政府在东莞大朗(海丰)产业转移工业园的基础上合作共建“深圳-汕尾区域发展特别合作区”,产业转移园共建方自此转变为深圳市和汕尾市人民政府,园区更名为深圳(汕尾)产业转移工业园。2010年,园区进一步更名为“深汕特别合作区”。2011年,广东省政府明确深汕特别合作区党工委、管委会为广东省委、省政府派出机构,委托深圳、汕尾市委、市政府管理,赋予了合作区地市一级的权限。2013年,广东省政府进一步制定了深圳、汕尾两市的责任分工关系,明确由深圳负责经济管理和建设,汕尾负责征地拆迁和社会事务。至此,合作区逐步形成了省级协调小组指导、深圳、汕尾政府高层领导小组决策、合作区管委会管理、合作区投资控股有限公司运营的多层级管理结构。

△ 深汕特别合作区组织架构

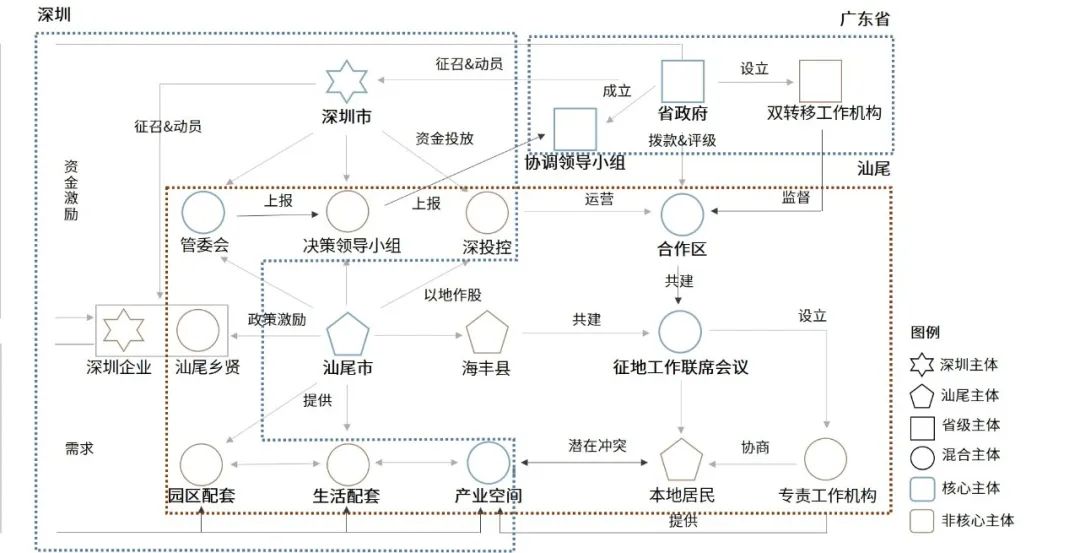

在该时期,区域合作从被动转向主动,并搭建起了三方权责更加分明的多层级区域治理机制。广东省在日常行政组织架构中,更多将事权下发地方,并未直接参与管理,转而通过园区评级、资金奖励等激励机制,调动地方政府合作的积极性。由于深圳亟需向外疏解非核心功能,汕尾期望实现经济的起飞,两地关系从单向帮扶的行政使命,转化为互惠互利的合作关系,区域协调的实际诉求逐步浮现并具体化,催生了两市高层决策领导小组和深汕特别合作区管委会等常态化的协商平台,并搭建起更为完善的行政组织架构,提高了合作区的行政运转效率。

这一时期的多层级的区域治理取得了一定成效,合作区开始规划自身的空间体系和产业结构,手握经济发展权的深圳开始以规划手段对空间资源要素进行统筹安排,但受限于体制而难以统筹兼顾生态环境、社会发展等非经济要素。

△ 深汕特别合作区合作共管时期的主体关系网络

2017年至今:

机制体制的创新调整提升全域全要素统筹效率

2017年9月,广东省委、省政府下发《关于深汕特别合作区体制机制调整方案的批复》,要求深圳市按照“10+1”(深圳10个区+深汕特别合作区)模式给予合作区全方位的政策和资源支持。2018年12月,深汕特别合作区管委会正式揭牌成为深圳市委市政府派出机构,深圳自此迎来第“10+1”区。这带来三个根本性质的改变。首先,功能定位由对口帮扶导向的产业园区转变为功能更为复合的新城;其次,治理模式由多方协商的共管模式转为深圳全面主导模式;再者,广东省通过将深汕特别合作区的GDP单独统计,实现在国家统计层面将合作区GDP纳入深圳市统计口径,但在广东省内考核时纳入汕尾市,兼顾两方诉求。

△ 深汕特别合作区全面托管时期的主体关系网络

管理机制调整后,合作区随即被纳入深圳市国土空间规划体系,并与深圳市同步编制了《深圳市深汕特别合作区国土空间总体规划(2020-2035年)》。由此,合作区提升了与深圳的生态文明共建共享、基础设施互联互通和产业链条互促互补水平,合作区的建设从对工业发展的单一追求转向更加全面的城市发展,大量面向民生的基础设施和公共服务项目成为合作区重点工程。这不仅提升了汕尾本地的基础设施和公共服务水平,还为解决深圳公共设施紧缺难题提供了必要的空间支持。

体制机制的调整促使合作区“飞入地”和“飞出地”共管的制度性瓶颈被化解,深圳得以从全域全要素统筹的维度重新审视合作区,通过合作区的更好发展,在解决自身土地资源约束问题的同时促进外溢要素惠及地方发展。

结论与讨论

深汕特别合作区的体制机制建设经历了多个阶段的探索,是一次渐进式、阶梯式的区域协调发展改革实践。合作区的实践表明,制定适应区域治理特性的体制机制,将合作区的身份定位从多个发展主体“利益交叉点”升级为每个发展主体的“共有利益地”,才能从根本上消除行政分割带来的博弈负外部性,实现区域的协调发展。深汕特别合作区的成功经验在于,通过将管理权限在一定期限内的移交,将多层级治理架构下的区域治理转化为单一层级下的空间治理,最大程度提升了统筹效力;通过对GDP统计方式的灵活调整,巧妙地将传统的利益分成转化为“利益独享”,从根源上化解了GDP导向下地方政绩考核的竞争心态,从而为合作区的持续发展扫除了障碍。

值得注意的是,深汕特别合作区的成功具有一定的偶然性,将合作区全面交由深圳管理,是广东省基于复杂的行政架构特点而作出的灵活处理,尽管符合合作区的发展需求,但可能并不完全适用于其他区域。合作区从开启建设至今亦不过短短十几载,其实际成效和对于区域协调的实践指引还有待时间的检验。

特别鸣谢

本研究受国家重点研发计划(2019YFB2103101) 资助。感谢李启军、刘可心等项目组成员以及郭磊贤对本文写作的指导和支持。

雷祎,深圳市城市规划设计研究院 城乡发展规划研究所 规划师

· 欢迎关注 ·

供稿

丨

雷祎

编辑

丨

何瑜

校审

丨

李晨

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):深汕特别合作区:机制体制创新调整的区域协调之路

规划问道

规划问道