6

2017

道路规划设计专题

LEARN MORE

导读:城市街道与交通设计的全局观与辩证认识

李克平

街道作为城市公共空间,既有交通功能,又有生活功能。按照城市居民驻足、休闲等活动需求,构造街道的形态、景观、环境和功能结构,同时满足城市居民的交通需求,是一项城市和交通规划的综合性课题。我们观察不同国家和地区会有非常不同的感受,其中既有各地不同社会、文化、习惯的影响,也可以看出工程设计和技术发展的区别。

城市现代化后,各种矛盾和利益冲突在城市街道中体现出来。中国城市在机动化浪潮的冲击下,街道或道路空间都或多或少地受到机动车交通的侵蚀,特别表现在机动车占用人的活动空间和非机动车的行驶空间停车,有些更是彻头彻尾的机动车化——机动车专用道,使得城市街道作为居民的活动空间受到极大摧残。

欧洲城市在经过初期的快速机动化发展后进行反思,出现了逆机动化的潮流,主要有两个城市规划与交通规划上的手段——彻底摒弃机动化的步行街以及适度限制机动化的交通稳静区。而中国城市基本上还处在机动化加速发展的过程中,但是都已经遭遇交通拥堵、环境污染等难以解决的问题。

城市与交通规划师面临的是一项错综复杂的社会、经济、空间、人文、技术等相互作用、甚至相互矛盾的问

题,从中找到一定的平衡需要极高的智慧和艺术,任何偏颇都会造成不良后果。

本期发表的论文,从不同侧面论述了城市道路网络规划设计基本理念、规划设计方法、存在的问题、老城规划的特殊考虑等,也提出了对现阶段城市交通拥堵的看法以及应对措施,对读者都是非常好的启发与参考。由于城市交通问题的复杂性、多样性与不确定性,任何措施、方法和技术都有其适用条件,少有放之四海而皆准的金科玉律,所以文中难免也会表现出一些对问题的理解和处理的倾向性或者片面性。例如关于街区制、窄马路、密路网,道路等级,进口道展宽,路缘石半径的讨论。

如果不同规模的小区,特别是很大的小区都独立封闭,确实会给构建合理的城市路网结构造成障碍,但是不是把路网修得很密就可以实现分流而解决交通拥堵问题?其实也未见得。而且所有小区所在道路都成为交通性道路,对街道环境和居民的驻足、休闲、邻里交往等需求并非益事。紧邻小区的道路应该以连通性为主,而非交通性的。若干个街区应该规划交通性或者说是通过性的干路,让车流汇集然后快速、顺畅通过。这也可以引出对于进口道展宽的讨论:对于连通性道路的交叉口进口道,自然无须展宽很多,甚至无须展宽,但是对于交通性的干路,如不给予足够的展宽,则通行能力受限,造成瓶颈,导致节点拥堵。究竟展宽多少为好,则应以路段和进口道的通行能力匹配为原则,否则宽阔的道路将会受制于节点,造成大量的土地和建设投资浪费。由此可见同样一个问题,在不同的场景下可能是完全不同的答案,所以交通问题切忌一概而论。

对于交通管理措施也有同样的问题。单行措施可以使交叉口的处理变得简单,但是同时会引起必然的绕行,又使得交通流变得更为复杂;禁左措施可以让交叉口信号使用简单的两相位控制,但是无论采取哪种禁左的方式,都一定会增加这个或下一个交叉口的流量,使原来已经拥堵的交叉口变得更加拥堵;绿波的信号控制方式可以大大减少车辆通过交叉口链的停车和延误,但是为了设计绿波一定会损失交叉口的通行能力,在一定的流量负荷条件下会使交叉口提早进入拥堵状态。几乎任何交通措施如同病人服药,皆有副作用,我们必须权衡再三,两害甚至多害相权取其轻,取得动态条件下的暂时平衡;条件变了,立即寻找新的平衡点,不断调整,不断适应,才能趋利避害,取得高效的控制管理效果。

理解和处理城市交通问题,必须要有全局眼光、辩证的思想,既要能够抓住主要矛盾,又要有精细化的态度和手段。《城市交通》这个平台可以给我们提供丰富的百家思想和东西南北的实践经验,开阔大家的思路,提高我们的认识。

基于跨界协作的街道设计发展情境与现实窘境

丘银英 马山

摘要:基于对城市道路空间传统规划设计范式的自省,分析街道设计兴起的时代背景和必要性。从项目组织、设计对象和设计方法等角度分析街道设计情境特征,指出从批量复制的传统规划设计到单品定制的街道设计需要完成的认知转变。结合天津市道路空间相关政策演进及街道设计实践,剖析街道设计面临的现实窘境。结果表明,街道设计及其所昭示的规划设计行业跨界融合态势,是受机动车导向理念支配的专业技术人员和管理者要尽快适应的范式转移。

海绵城市建设中道路工程规划设计变革探索

王召森

摘要:随着海绵城市建设的全面推开,城市道路工程的规划与设计如何变革才能满足海绵城市的建设要求,在业内尚未达成共识。为探索道路工程落实海绵城市建设新理念的适宜途径开展相关研究。分析海绵城市的内涵及其对道路工程建设的新要求,并阐明道路基本功能与新要求的关系。总结道路工程满足海绵城市建设新要求需要变革的规划设计技术,涉及道路平面、竖向、横断面及结构设计等。从管理规定和技术规范两个方面探讨促使技术变革实现所需进行的法规完善。最后,提出通过完善设计规定与技术规范自上而下推动道路工程发展方式转变的建议。

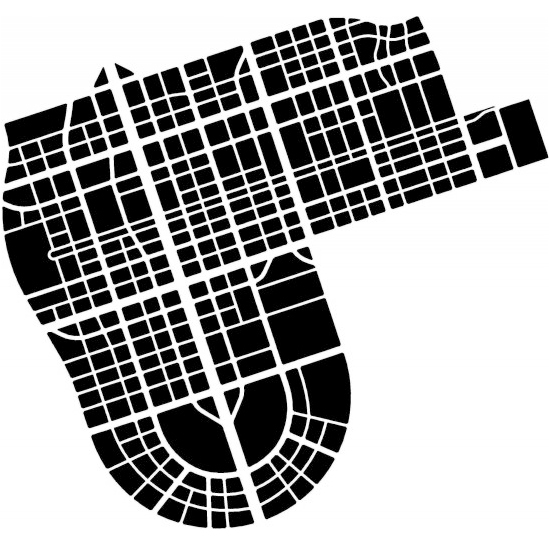

“窄马路、密路网”规划设计要点及昆明市实践

苏镜荣 唐翀 程德勇 杨洁

摘要:“窄马路、密路网”城市道路布局模式是对城市规划和交通规划的理性回归,将对既有规划技术体系和城市未来发展产生变革。基于昆明市呈贡低碳示范区在“窄马路、密路网”道路布局方面的规划设计探索和总结,归纳“窄马路、密路网”规划设计的总体思路和原则,探讨规划和设计两个层面的技术要点以及需要修订的相关技术规范,以期对业界在开展具体规划设计业务及相关技术规范修订时提供有价值的参考借鉴。

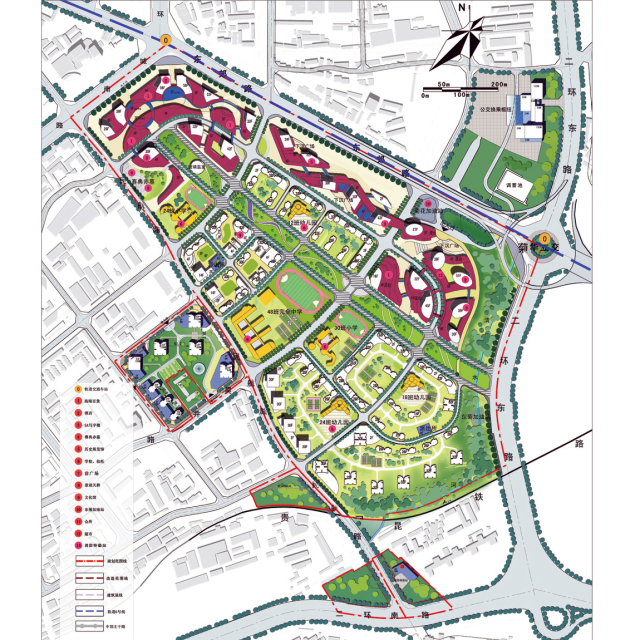

基于单向二分路的综合开发模式探索

程子烨 曹勇 王治

摘要:城市不断发展,交通环境却每况愈下。通过对现有多种交通组织方式和用地开发模式进行梳理,寻找标本兼治缓解交通拥堵的模式,即单向二分路综合开发模式。该模式的特点有:道路系统为小地块、密路网、结合单向二分路模式;开发模式采用TOD模式结合城市综合体开发;交通流组织模式为主干路建设BRT系统。结合实际案例对比不同容积率和商住比情况下该模式道路承载力大小;模拟主干路在该模式与传统模式下通行能力优劣;对该模式与传统模式道路主要指标差异进行比较。通过与传统路网进行比较,显示出这一模式的优越性。

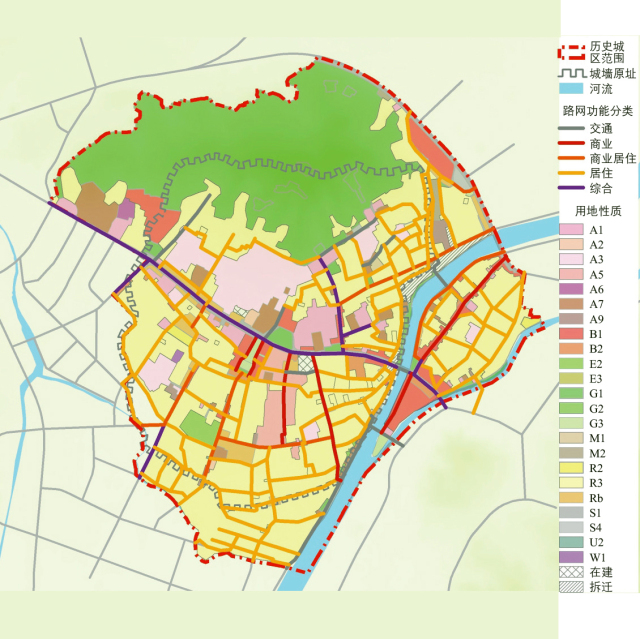

历史城区道路等级划分方法研究——以福建省长汀古城为例

李迎春 石飞

摘要:历史城区内的道路系统普遍狭窄且非机动交通较多,在保护历史城区道路格局时,现有城市道路等级规划标准显得较为粗泛和缺失,因此需要研究针对历史城区的道路等级划分方法。首先分析总结相关研究和国内外规划实践。提出历史城区道路等级划分需要考虑的主要要素:交通功能、历史格局、街道功能等。以福建省长汀古城为例,采用统计断面人流量、道路城市功能分类等方法,梳理分析其道路网的特点。将古城内外道路划分为五个等级,其中适当增加适应历史城区的主要街巷、次要街巷等级。规划评价结果显示,路网结构和密度较为合理,有利于路网发挥协同分工作用。

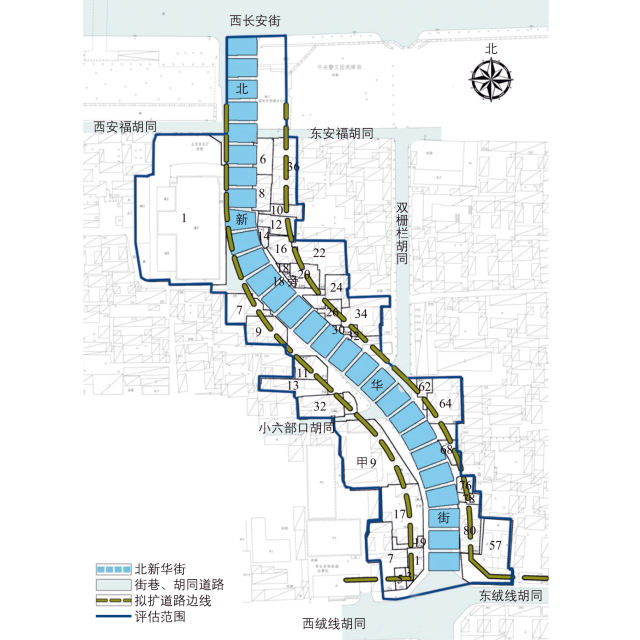

老城风貌保护与基础设施建设更新的融合——北京老城北新华街北段道路改造实践

马海红 宋培欣 张鑫 倪越

摘要:依托北京市西城区北新华街北段道路改造项目,探讨老城道路改造与风貌保护之间的关系。紧密结合当前北京市的发展政策,在道路改造实践中进行风貌保护评估及论证工作。充分结合现状道路两侧用地、院落、建筑、树木以及道路功能,对原有道路规划宽度进行调整,提出与老城风貌保护有机结合并可实施的道路设计方案。同时,充分体现以人为本的出行理念,打造绿色出行环境。实施过程中与政府主管部门一同研究探讨,完成风貌保护、道路设计、专家论证、发展政策、方案批复等关键环节的综合,形成了此类项目较为合理的设计审批流程。

点击“阅读原文”获取2017年第6期全文

201801期

编辑:张斯阳 耿雪

审校:张宇

排版:耿雪

长按二维码关注

规划问道

规划问道