在新的国土空间规划体系下,生态保护红线是推进生态文明建设必要手段。当前生态保护红线的研究较为分散且缺乏关联互动,仍有深入探索的必要性。本文通过系统梳理生态保护红线的研究成果,按照“理论—方法—实践”相统一的研究脉络,构建“定性—定量—定位—定策”的四位一体生态保护红线研究框架体系,以期进一步推进生态保护红线的理论与应用研究。

生态保护红线研究主体内容评价

生态保护红线是中国区域生态环境保护和管理的重要创新举措,通过文献梳理发现:当前生态保护红线的研究主要聚焦在“概念界定—评价方法—管控策略”这三大方面,这三个方面作为生态保护红线研究的主体内容,是进一步深化研究的基础。

目前,生态保护红线有空间约束类、数量与空间双重约束类以及除此两类约束以外的其他类这三种释义。在空间约束观点下,生态保护红线是对保障区域生态环境安全和维持区域生态平衡具有重要作用,必须实行全面保护和严格管理的关键区域的边界线。这种观点下的概念,将生态保护红线等同于生态保护红线区或重点生态功能区,强调的是需要严格管控的国土空间。持空间与数量双重约束观点的学者对生态保护红线的认识是建立在“社会—经济—自然”复合生态系统的特殊性上的。这种观点下,生态保护红线除了具有空间约束的作用外,还包括不能被突破的最小阈值这一数量底线上的约束。除此两类约束以外的其他类观点,主要是从风险角度、人文角度以及法学角度对生态保护红线的概念做出了界定,这几种角度下的生态保护红线概念更多地带有一种安全标准体系的意味。

生态保护红线划定是生态保护红线研究体系的核心。生态系统的复杂性使得生态保护红线划定成为生态保护红线研究的热点与难点。已有的生态保护红线划定方式主要有两种:一是以法定生态保护区域为基础,将其范围线在筛选后叠加得到的结果作为生态保护红线。另一种是选取适宜的评价方法进行生态评价,按照评价结果,将评价级别较高的区域作为生态保护红线的范围。本文根据不同学者的研究方式、研究区域、研究方法和指标体系等筛选出了部分代表性研究成果。

为避免“一刀切”粗放式的“建”与“不建”所带来的问题,对生态保护红线区域,应采取分类、分级的多元复合管控模式。目前,部分学者认同对生态保护红线区域实行两级或三级管控,并对不同管控区域制定了准入标准和管控措施。

生态保护红线研究框架体系构建

从理论发展的角度看,已有的生态保护红线研究较为分散且缺乏关联互动,仍有深入探索的必要性。多学科知识的综合与交叉为进一步丰富生态保护红线的研究范畴拓展了思路,国土空间利用过程、土地经济理论以及国土空间利用的时空特点等为构建生态保护红线研究的框架体系提供了可能性。

主要在以下几个方面:

(1)拓展一:研究视角的选择;

(2)拓展二:生态保护红线内涵的挖掘;

(3)拓展三:生态保护红线研究的尺度;

(4)拓展四:生态保护红线划定方法的改进;

(5)拓展五:生态保护红线的管控策略创新。

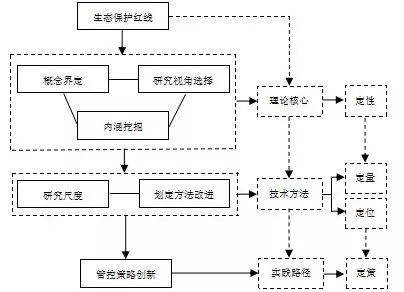

结合已有的研究主体及对其做出的拓展,可以初步形成“定性—定量—定位—定策”的四位一体生态保护红线研究框架体系(如图所示)。具体来看:

01

02

03

04

由此,生态保护红线研究的框架体系形成了理论核心、技术方法、实践路径相统一的研究脉络,彼此之间相互联系、相互促进。理论核心研究通过技术方法展开实践探索,并为实践路径提供了依据,也为制度、政策等管理体系提供决策支持,同时定策方面的研究将有助于实践的开展、技术方法的完善与理论研究的深化。

图 生态保护红线研究框架体系初探

生态保护红线研究展望

随着自然资源要素综合观测网络和大数据产业的发展,高端监测探测技术装备可以形成对自然资源全要素、全方位、全天候的监测,在此基础上形成的大数据分析计算,可在短时间内分析出主要污染源头。因此,可借助自然资源调查监测技术体系和大数据产业的成果,及时对生态保护红线内的状况进行定点和抽点监测,掌握红线内的生态环境状况和动态变化过程,并对越线行为进行全方位的监控。可将生态保护红线信息植入行政审批系统和移动执法终端,在进行项目审批时,能知晓项目是否触碰红线;在移动执法时,能快速判定目标物在红线内的确切位置。

对于生态保护红线一级管控区,由于区内存在生态环境极为敏感脆弱的区域,为了防止这些区域的生态环境进一步恶化,在区内实行正面清单式的管理和强度控制时,应考虑构建生态保护红线区的生态修复技术体系。通过识别该生态保护红线区内主要生态问题的演变规律、生态退化机理等,对应研发一批生态保护修复的关键设备和核心技术并将其纳入正面清单内予以应用,从而支撑生态保护红线区内生态敏感脆弱区域自然资源源头保护和全过程的修复治理,提升生态保护红线区的生态系统服务能力,并最终提升区域的资源环境承载力。

生态保护红线划定后是否能够产生预期的效果和作用,是否能使区域生态环境安全得到改善和提升,能够取得多少生态收益,以及对区域的社会经济发展会产生何种影响,这些疑问还需要通过建立一套生态保护红线实施评价体系做出进一步研究。如通过生态服务评价对生态保护红线实施效果进行评价,根据评价结果,找出生态保护红线划定成果存在的不足,并及时做出补救。

生态保护红线的划定势必会影响红线区内相关主体在原有国土空间上的生活方式和开发利用行为,从法律的角度看剥夺了其对自然资源的使用权与发展权。如果不对生态保护红线区内的利益受损主体进行补偿,就会严重影响到他们保护生态环境的积极性,同时也有悖于社会公平原则。然而,当前绝大部分地区仅在生态保护红线管理条例中笼统地提出要建立健全生态补偿机制,却并未解答生态保护红线区生态补偿机制的运作机理等关键问题。因此,在未来的研究中,探索生态保护红线区生态补偿制度的运作机理等问题具有极其重要的意义。

结论与讨论

生态保护红线是国土空间规划体系的重要组成。本文首先从概念界定、评价方法、管控策略这三个方面对已有生态保护红线研究的主体内容进行了梳理。其次,对生态保护红线的研究范畴做出适当拓展后,构建了“定性—定量—定位—定策”的四位一体生态保护红线研究框架体系。最后,提出未来生态保护红线的研究,应围绕自然资源监测技术在生态保护红线监管中的应用、生态保护红线区生态修复技术、生态保护红线实施评价、生态保护红线区生态补偿的运作机理等方面展开。

新的国土空间规划体系下,生态保护红线作为推进生态文明建设所必需采取的必要行政手段,是政府根据未来一定时期区域对生态环境保护的客观要求以及对国土空间开发利用的实际需要,通过行使规划权来配置和管理国土资源,是一种公权力,属于公共管理的范畴,本文在该范畴下讨论了生态保护红线研究框架体系的构建问题。但实际上,生态保护红线的研究,还涉及到诸多与生态学机理与过程有关的理论与方法,受作者能力所限,暂未从生态学范畴出发对生态保护红线进行更多的探讨。因此,今后有必要通过多学科交叉融合对生态保护红线展开更为深入的研究。最后,需要强调的是,从构筑国土空间规划体系而言,生态保护红线的正确认知、科学划定、有效监管、合理配套措施等任重道远。

注:全文刊发在《中国土地科学》2019年07期

责任编辑:林冬娜、邓小云

文章来源:中国土地科学

图片来源:网络,版权归原作者所有

国地资讯聚焦国内外自然资源、城乡发展、生态环境行业,致力于宣传热点政策,分享新鲜资讯,展示研究成果。

原文始发于微信公众号(国地资讯):资讯︱生态保护红线研究评述及框架体系构建