京城古迹

古老的北京城,在千年岁月积淀中孕育了极其丰富的世界遗产与文物古迹,它们既是北京历史的见证,又是文化艺术的瑰宝,同时也记录着中国传统的生活方式与人文风情。这些建筑遗存不仅具有独立的价值,而且曾经以其无与伦比的丰富性和完整性,构成了一个“全世界保存得最完好,而且继续有传统的活力的、最特殊、最珍贵的艺术杰作”。

“京城古迹”栏目将带您“微观古迹,纵览京史”,通过一个个文物古迹的挖掘与科普,逐渐将点连成线,将线连成面;以功能分类为横轴,以历史时间为纵轴,去展现那一筑一物的历史变迁和建造艺术,去讲述那一时一地的文化精神与市井生活。

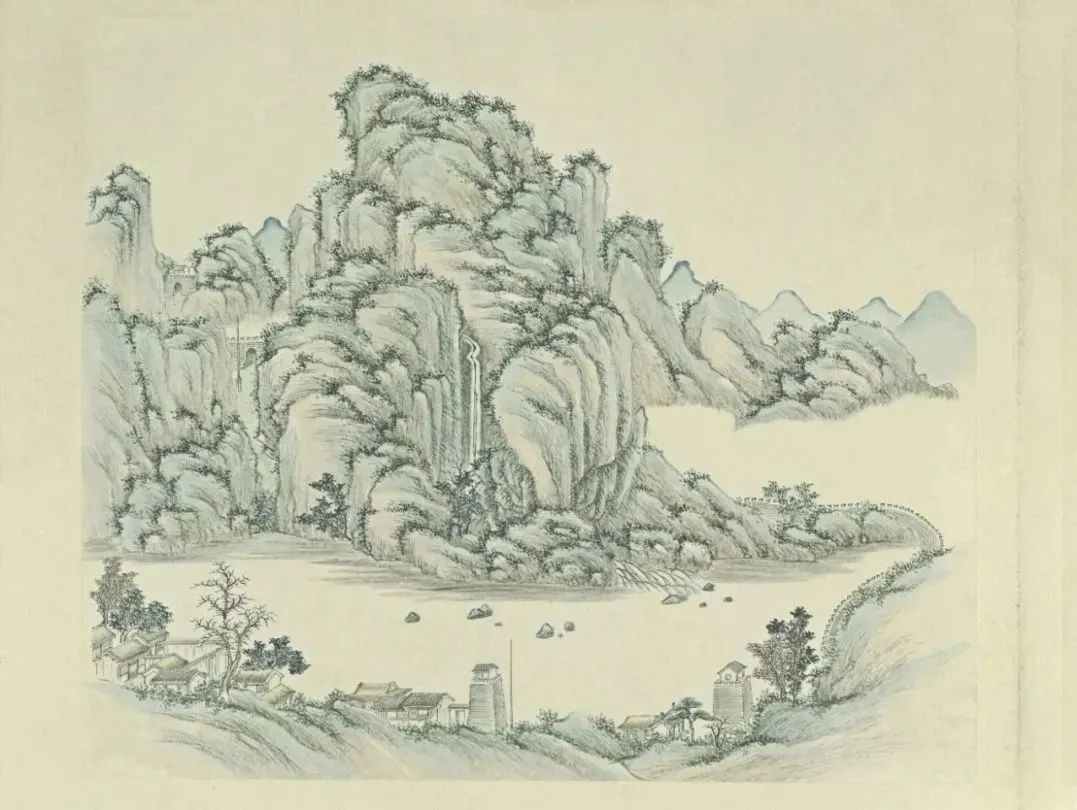

北京西山,是对北京西部连绵起伏的太行山北段的总称。从地理上看,它北起八达岭南口的关沟,南抵拒马河谷,东临北京小平原,西部则成为与河北地区的天然边界。南北纵横90余千米,东西绵亘60余千米,其所覆盖的面积约占北京市域的六分之一。

北京西山

图片来源:首都图书馆

金元时期之后,北京从北方地区的军政重镇一跃成为封建王朝的都城,其政治地位的提高及对封建统治的需要,使得西山地区的功能产生了发展和变化。从“太行之尾”到“神京右臂”,史籍中对北京西山称谓的变化不仅体现了对其地理方位描述的变迁,更展现了其对于都城所发挥的功能作用的日益重要。

金元时期

北京西山功能的勃兴

北京西山地区虽然自魏晋起便是文人墨客的钟爱之地,但其真正以“西山”之名跃然于史册却是从金代开始。围绕着金元时期都城职能的出现,北京西山地区的功能与作用逐步显现。西山地区是离都城最近的山脉,峰峦叠翠的景致不仅吸引了历代帝王来此游猎休憩,这里更逐渐成为营建皇陵和园林的重要区域。

1

祭拜先祖

金人的皇陵重地

祭祀是封建王朝重要的典章大仪,更是彰显统治正统的标志。北京西山在金代发挥的最重要功能,便是在西山的大房山地区营建皇陵,景致清幽的山峦间成为金代统治者祭拜先祖的皇陵重地。

金陵全景图

图片来源:北京纪事杂志社

金贞元三年(1155)三月,迁都两年后的海陵王下诏将祖先陵寝迁至中都城西南方向的大房山一带。后经几位皇帝60余年的营建,大房山一带形成了规模庞大的皇家陵寝群,这也是北京地区第一个大规模的皇家陵寝群,比日后建于昌平的明十三陵要早了200余年。

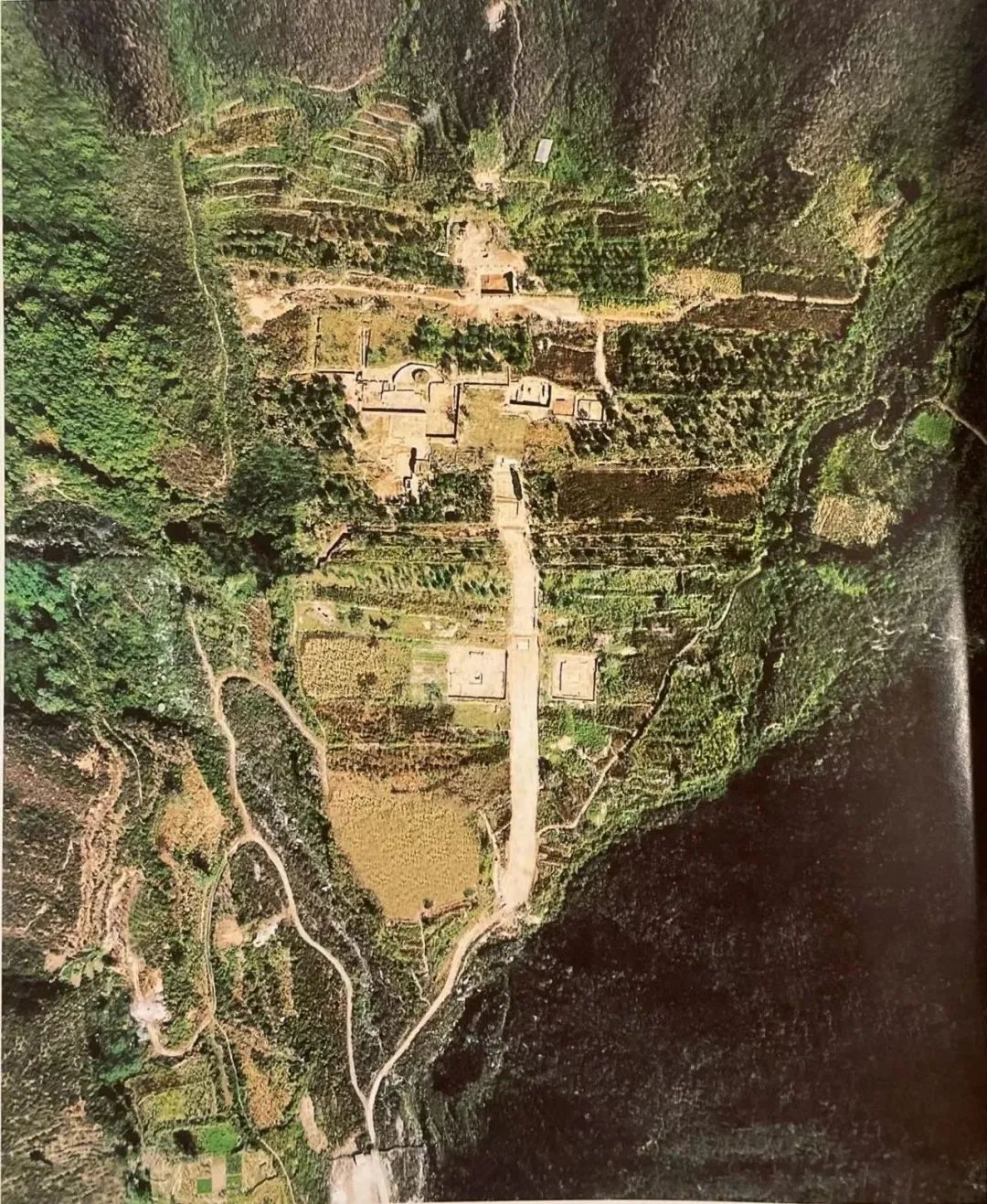

金陵主陵区全景鸟瞰

图片来源:北京房山

2

郊行游憩

都城西郊的游乐之地

西山地区山谷清幽,溪水潺潺,从魏晋时期以来就是营建梵宇和避世隐居的净土。金元时期,西山一带逐渐成为统治者郊行游憩的佳处。由皇室主持修筑的寺院、园林、行宫不断出现,使得当时的北京西山地区成为金元时期统治者在都城西郊的游乐之地。

在营建梵宫园林的诸多统治者中,金章宗最具有代表性。北京西山一带的诸多名峰是其寄情山水的徜徉之处,以清水院、香水院为代表的西山八大水院便是金章宗在位时期依次建立而成,《金史》中对金章宗在夏秋时节西山游猎避暑的记载尤为丰厚。除园林的修筑外,西山地区的行宫也相继建立,如香山行宫、玉泉山行宫等。

西山八大水院之清水院(今大觉寺)

图片来源:北京大觉寺

西山八大水院之香水院(今七王坟)

图片来源:北京大觉寺

常年往来于西山间,峰峦叠嶂与秀美景物引发了金章宗的喜爱与感叹,“燕京八景”便是这一时期的产物。如西山晴雪、玉泉趵突、金台夕照、居庸叠翠均与西山地区的景致有着密切的关联,燕京八景中西山景物占据半壁,可见金人眼中西山在中都城外的特殊地位。

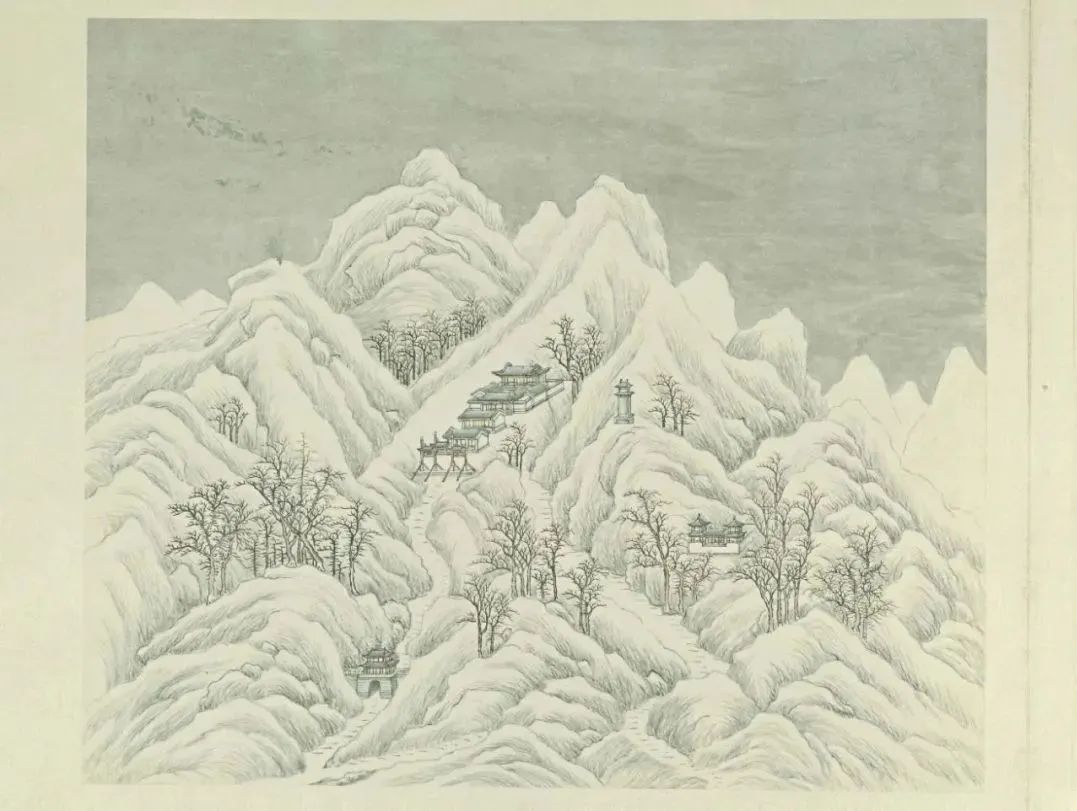

西山晴雪

玉泉趵突

金台夕照

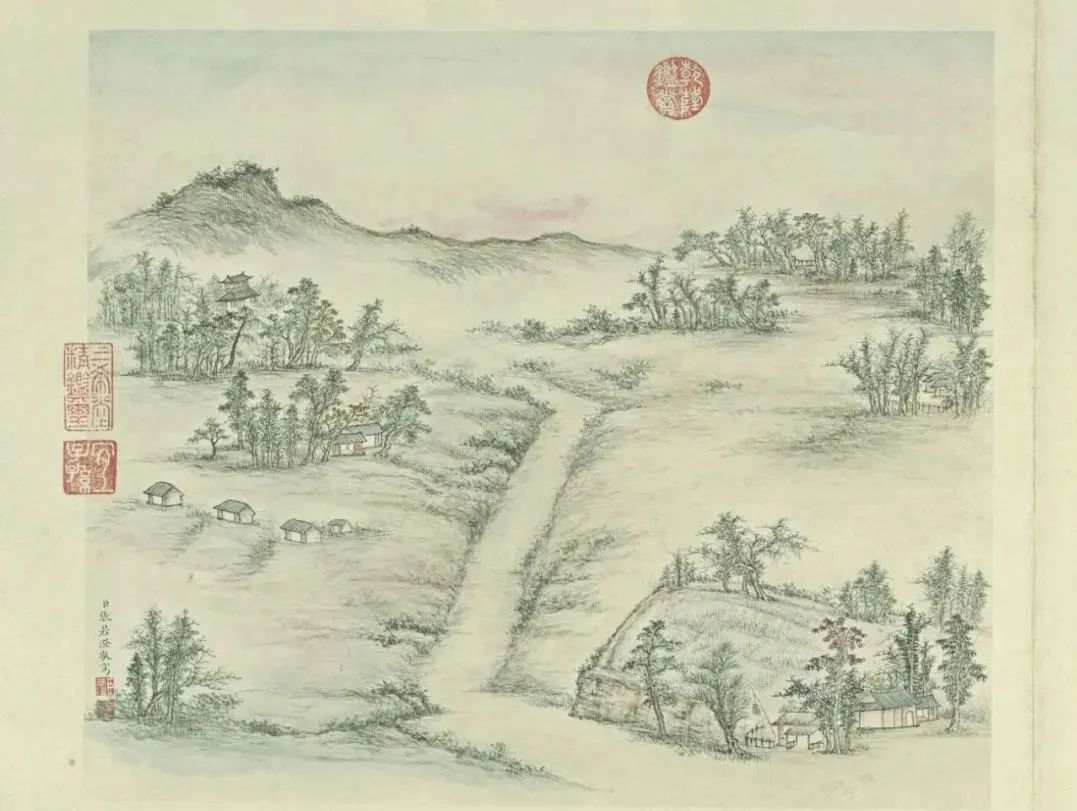

居庸叠翠

明清时期

北京西山功能的发展和完善

明清时期,北京作为都城的地位得到进一步巩固和加强,西山的功能演变与发展也始终围绕着都城的职能而延续展开。

1

神京右臂

拱卫京师的军事屏障

西山北端的军都陉自古就是连接华北平原和蒙古高原的重要通道,居庸关的建立使得这里守备严密,蒙古骑兵不易突破,因此西山地区的山间小路和永定山峡的沿河谷地成为其来去自如的通道,沿线的军民百姓深受其苦。

明成祖朱棣迁都北京后,北部的蒙古边患更是成为需要解决的重要问题,这不仅关乎都城的安全,更关系统治的稳定。在“天子守国门”的现实考量下都城西侧的西山一带成为拱卫京师的重要军事屏障,其军事功能进一步凸显,一系列的关隘守备相继设立,使得西山成为守卫国都的“神京右臂”。

颐和园八旗兵营图

2

寄情山水

倦勤谢喧与官民同乐

明清时期,西山地区延伸至山麓一带的园林营建进入高峰。一些小型的私家园林也从明朝时期逐渐出现,成为官胄士人享受山水之乐的绝佳之处,这一时期,西山山麓地带规模最大的私家园林,当属明武清侯李伟所建的清华园和著名书画家米万钟所建的勺园。

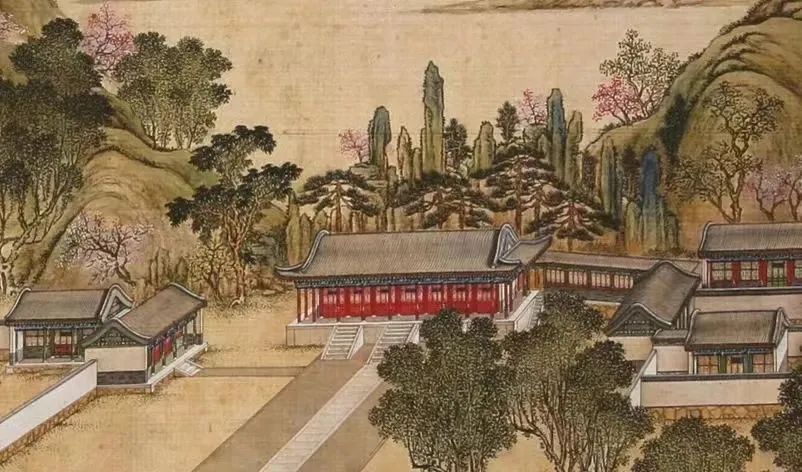

《勺园祓禊图》图卷局部

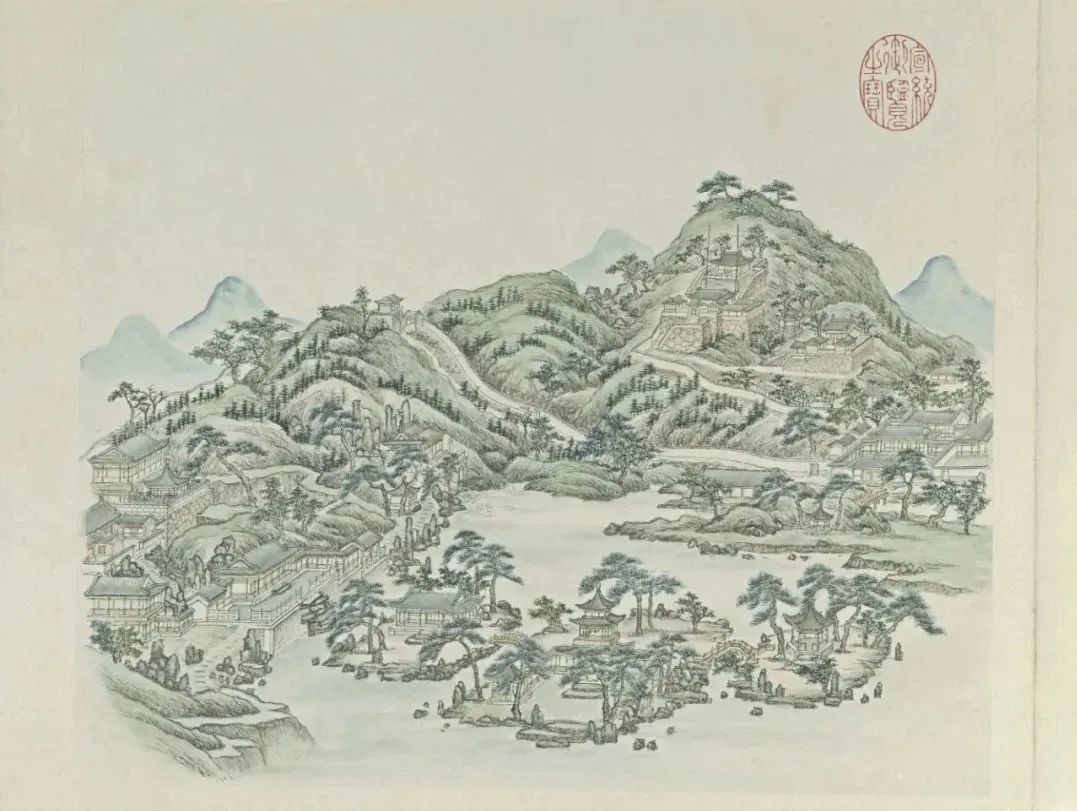

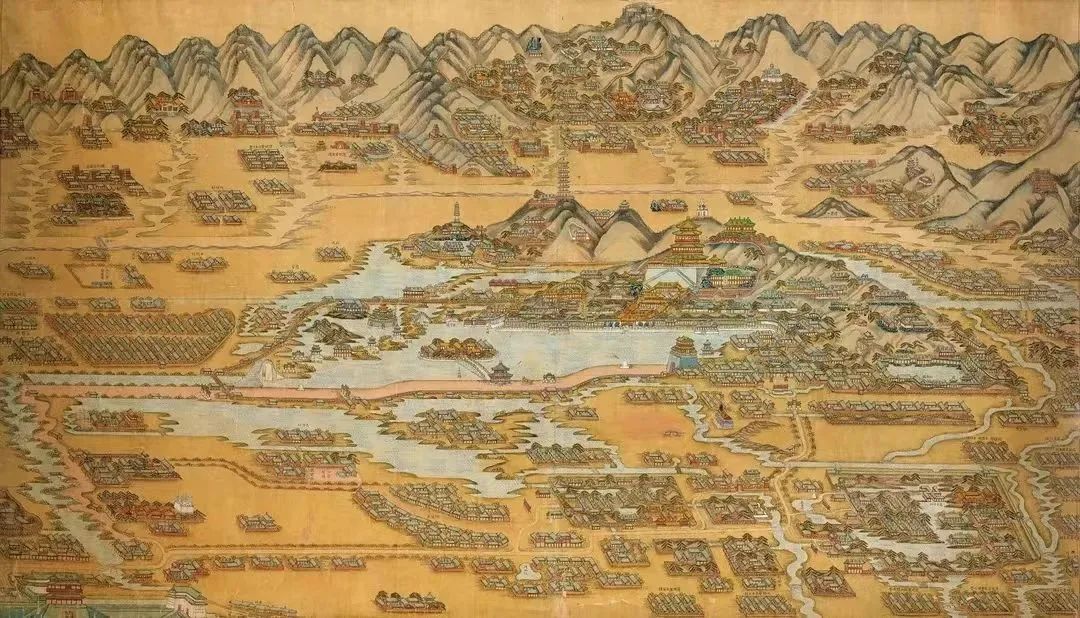

与此同时,一大批皇家园林相继建立,这其中以清朝中后期营造的三山五园最具有代表性。清代,西山一带皇家园林的营造达到了高峰,以三山五园为核心的皇家园林群分布于西山及山麓一带,形成了蔚为壮观的山水园林区。这些园林一方面承担了都城的一部分政治功能,供皇帝在此理政;另一方面,成为统治者倦勤谢喧的佳处。

三山五园分布图

图片来源:清城睿现

圆明园正大光明殿是皇帝处理朝政的地方

3

哺养京师

都城物资的供给之地

西山地区是明清时期都城重要的物资供应地和交通要道,这其中以煤炭、石灰、汉白玉最为著名,这些物料是京城取火、营造工程的重要保障。此外,玉泉山的泉水、房山一带的稻米也驰名京都,外省部分物资则借由西山内的诸条商道输送入京,西山逐渐成为维系都城功能运转的重要物资供给地。

4

民间信仰

宗教与民俗的交相辉映

北京西山一带自魏晋时期便已经开始出现宗教寺庙,流传民间的俗语“先有潭柘寺,后有北京城”便是一种朴素的映照。辽金时期,西山一带的园林和寺庙日趋增多。明清时期,西山地区大小寺庙遍布山间,这不仅体现了民间宗教信仰的兴盛,也形成了与之相辅相成的民俗活动。

潭柘寺

图片来源:潭柘寺风景区

明清时期庙宇的兴建与民俗活动的兴盛,反映了这一时期西山地区功能的进一步发展和多元化。同时,也从另一个侧面体现了西山与都城人们日常生活的紧密关联。归根结底,这些功能的产生和发展是围绕着都城功能而存在。

明清时期庙宇的兴建与民俗活动的兴盛,反映了这一时期西山地区功能的进一步发展和多元化。同时,也从另一个侧面体现了西山与都城人们日常生活的紧密关联。

北京西山地区自金元时期至明清时期功能的发展演变,始终围绕着当时都城的统治需要、军事防御、郊行游憩、物资供给等方面。与此同时,西山地区的功能演变不仅满足了当时统治者的需求,也为官绅和百姓提供了寄情山水的游乐之处和宗教民俗的生养土壤,这对北京地区的历史发展有着重要意义。

[1]陈天奇.金元至明清时期北京西山功能的历史演变[J].北京档案,2023(09):48-52.

[2]岳升阳.以西山文化带展示中国多元文化[J].北京观察,2016(7):17.

本内容由北京印迹平台整理制作,转载请注明出处

相关阅读

西山最美古寺,20多年来首次“封闭修缮”

走进太庙赏建筑艺术、忆祭祖规制

京城古迹丨古都塔语,历经岁月洗濯过的文化印记

京城古迹丨西山大觉寺,千年灵泉史

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):北京西山历史演变:从“太行之尾”到“神京右臂”

规划问道

规划问道