点击关注,了解更多行业资讯

导 读

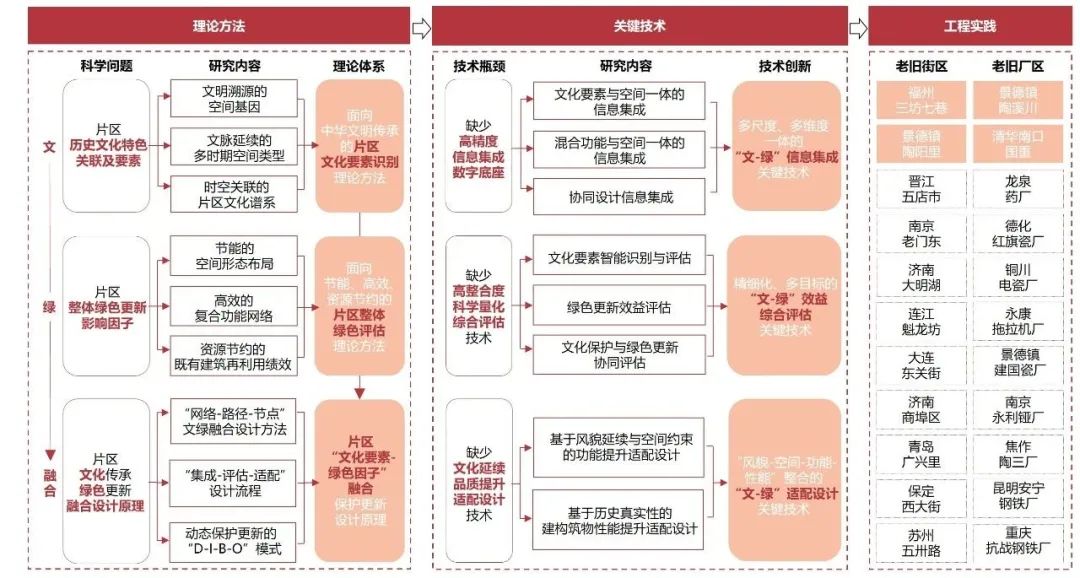

历史文化遗存丰富的城市老旧片区是文脉传承的重要载体,但普遍面临既有环境劣化、功能空间错位、与当代文化脱节等严峻问题。结合“文化自信”和“双碳”国家战略,以片区为主体的完整保护与绿色更新是我国城镇化发展的必由之路,也是值得人们关注的重大课题。面对片区文化要素关联识别、绿色更新整体评估、文绿融合设计原理三大科学难题,以及信息集成、综合评估、适配设计三大环节中在地化、高精度、多目标协同的技术瓶颈,笔者团队以三十余年的研究与实证为基础,创新性地提出了“文绿融合”的中国城市老旧片区保护更新理论及方法、数智先导的全流程技术体系,并成功应用于景德镇、福州、北京等城市的多类型保护更新实践中,最终呈现的效益显著。

内容来源:《当代建筑》2025年第2期

01

我国城市老旧片区保护更新的研究背景

中华民族璨的文明与悠久的历史造就了丰富多样的城市历史文化遗存。城市老旧片区是我国传统文化和集体记忆最集中、最生动的空间载体,关乎文化自信和高质量发展。以片区为主体的城市保护更新,是全球各国城镇化水平达到50%之后普遍面临的重大课题①。老旧片区是我国实施城市更新国家战略的重要对象,同时,最大化地再利用既有建筑可节约大量资源、减少碳排放,是实现“双碳”目标的重要途径。老旧片区的保护更新是提升城市空间品质、复兴城市文化、推动新质生产力发展的必由之路。

1.1 历史文化保护意义重大

我国城市老旧片区涵盖政府公布的历史文化街区、历史文化风貌区、历史地段、工业遗产片区等[1-2],以及大量尚未划为保护对象的其他类型的老旧片区(图1)。这些片区包含一定文化遗存,是我国历史文化传承体系中不可或缺的一部分,是“应保尽保”的重要内容。老旧街区和老旧厂区作为国家城市更新战略中两个重要类型,是文化保护传承与更新提质的焦点和难点。目前,我国有历史文化街区1 200多片、历史建筑6.7万处、国家级和省级工业遗产611项②,它们构成了300多座国家及省级历史文化名城整体保护的核心内容。老旧片区的保护更新不仅要保护其中的文物建筑、历史建筑,还要对占片区总建筑面积80%以上的一般性既有建筑进行再利用或改造[3]。随着城市产业和消费结构的升级,老旧街区、老旧厂区在物质与非物质文化遗产传承、城市功能多元化、文旅和创意产业、新质生产力发展等方面发挥了巨大作用③。

图1 相互关联的碎片化多元城市遗存示例

1.2 绿色更新提质需求迫切

据统计,我国建筑全过程碳排放量(包括建材生产、建筑运行和施工等阶段产生的碳排放量)占我国碳排放总量的比例达50%④。对量大面广的老旧片区中的既有建筑进行循环再利用,可以减少新建设产生的碳排放量,是实现“双碳”目标的抓手。然而,老旧片区普遍存在空间布局不合理、建筑安全与热工性能差、韧性低的问题。在保护的同时,如何系统提升其性能和节能效率、改善基础设施水平,通过功能业态更新激发片区活力、带动绿色低碳发展,是学科和行业长期面临的课题。

1.3 “文化传承与绿色发展有机融合”的保护更新是城市高质量发展的必由之路

以往的历史文化遗产保护重单体、轻片区、整体利用差,“大拆大建”的模式造成文脉割裂,巨量建筑过早拆除造成资源浪费。我国的文化特质与基本国情决定了不能照搬西方保护更新理论,而现行规划设计技术和规范难以套用。因此,亟须建立“文绿融合”的理论方法与技术体系,系统解决城市老旧片区文化保护传承与绿色更新协同的难题,通过新旧共生实现可持续的高质量发展(图2)。

图2 理论技术体系与实践的整体框架示意图

02

“文绿融合”的城市老旧片区保护更新理论框架与方法

城市老旧片区作为一个既有建成环境系统,文化记忆载体和隐含碳是其一体两面。人的行为或功能模式塑造了既有建成环境系统,功能模式的变化产生新的特色文化体系、能耗体系,并对既有空间体系提出新的要求。“文绿融合”的城市老旧片区保护更新的核心要义,是确立文化复兴与绿色发展有机融合的价值理念,在老旧片区的保护更新中,以城市文化保护、传承和发扬为引领,运用创新的科学方法与工程技术,推动片区既有建成环境的活化利用,并推动节能低碳、产业升级、功能完善与品质提升,实现城市高质量发展。以老旧片区为抓手的城市“文绿融合”的保护更新,重点需要解决以下三个科学问题:一是识别保护传承中华文化的老旧片区历史特色要素及其关联是什么;二是评估区别于城市和建筑尺度的老旧片区整体绿色更新关键因子是什么;三是提出老旧片区文化复兴与绿色发展有机融合的设计原理是什么。

2.1 保护传承中华文化的老旧片区历史特色要素识别与关联理论

从全球视角来看,历史文化遗产的保护已从建筑单体转向片区和城区整体。保护留存日常集体记忆的场所[4]与各时期层积而成的历史性城镇景观[5]已成为共识⑤。我国城市的历史文化特质、空间模式、遗存特点及社会经济条件、发展需求与西方存在差异,因此保护利用不能照搬西方的相关理论。自20世纪90年代起,笔者团队在既有研究⑥的基础上,对我国城市老旧片区的历史文化特色及其载体展开了系统性研究。

2.1.1 文明溯源的城邑空间多尺度关联形态机理

通过文献与实证研究,笔者团队首次揭示了在敬天文化主导下,数千年来城邑与山水环境要素一体的空间原型,基于其在选址、规模、方位、形态、构图、尺度等方面反映的量化规律,以及“制”与“宜”的设计理论,提出了“区域—城市—片区—建筑”多尺度嵌套的礼制空间关联机理[6],阐明了其理性内涵。

2.1.2 文脉延续的近现代多时期关联片区类型

结合中国近代城市租界、开埠、铁路、港口及产业的发展脉络,以及新中国成立和改革开放以来城市不同发展阶段的特点,本文基于不同文化区域的保护更新实践与研究,提出了反映中国城市近现代完整历史进程的保护要素体系。为准确把握老旧片区在中国现代城市发展中的地位及其之间的关系奠定了基础。

2.1.3 保护传承的城市片区全时空关联文化谱系

笔者团队聚焦老旧街区、老旧厂区两大类型,率先揭示了在建设时期、地理环境、功能属性、空间形态及沿革等不同因素的共同影响下形成的各片区“历时、共时、共生”的关联机理。由此,创新构建出可反映中华文明“连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”等突出特性的片区类型谱系。[7]

2004年,这一理论首次成功应用于广州市——当时全球城市化最快的地区。笔者带领团队编制了第一版广州历史文化名城保护规划[8],划定了能够反映其完整历史脉络与地域整体特色的45个历史片区及保护要素体系(图3),前瞻性地践行了国家对城乡历史文化保护传承“空间全覆盖、要素全囊括”的要求。[1]笔者应用该理论先后主持完成了承德、昆明、济南、长春等10多个国家历史文化名城与近200个片区的历史文化要素体系划定,编制完成了针对我国老旧厂区文化要素系统识别的团体标准[9]和地方特色街区保护导则。相关内容已纳入国家标准[2],并在全国推广。

图3 城市片区文化要素构成及多尺度关联示意图——以广州市为例

2.2 面向节能、高效的老旧片区整体绿色评估理论方法

20世纪60年代以来,国内外均在绿色建筑与城市可持续发展研究方面取得了长足进展[10-14],但对城市片区要素综合调配以达到整体节能的研究还十分薄弱。现行规划设计技术体系亟须建立以城市片区为对象的绿色更新因子评估体系及相应理论方法,并与城市宏观尺度及建筑单体微观尺度的技术相衔接。自2008年起,笔者团队依托国家重点研发计划项目与国际合作课题等,开展了以城市片区为研究对象的节能研究[15]。

2.2.1 节能的城市片区空间形态布局

在城市片区整体布局与居民生活、出行能耗关系的既有个案研究[16-19]基础上,笔者团队提出家庭生活能耗和交通能耗计算的新方法,以及能耗与片区空间形态要素关系的结构方程模型(SEM),并对全国不同时期建成的66个代表性城市片区、近8 000个家庭样本数据进行耦合分析,揭示了显著影响能耗的容积率与建筑密度组合系数、开敞空间变异系数、路网密度等片区空间的形态因子[20-21]及影响机制,为综合评估城市片区尺度的能耗提供了新的方法。

2.2.2 高效的复合功能网络

基于城市多中心结构[22-23]、紧凑城市[24]、步行空间形态(3Ds)[25]有助于降低交通能耗等既有理论,笔者团队将我国286个地级以上的城市划分为9个尺度,囊括200多种功能的空间网络。通过对城市各级功能中心度与居民交通能耗的回归分析、各混合功能在不同尺度的空间分布计算,总结出交通能耗最低的城市各片区“就业中心—商业中心—邻里中心”三级中心的结构与尺度[26](图4),以及片区复合功能关联的空间规律[27-29],为片区尺度精准功能的提升优化设计奠定了科学基础。

图4 城市片区“就业—商业—邻里”三级中心结构节能最优空间模型示意图

2.2.3 资源节约的既有建筑再利用绩效

在建筑全生命周期碳排放研究[30-33]的基础上,笔者团队根据各类老旧片区内的构筑物、道路、设施等空间与建材数据,标识并提取不同更新设计方案中“留、改、拆”数据,比较再利用部分的建筑隐含碳量与原建筑隐含碳量的比率,将其作为再利用绩效的评价指标,纳入保护更新绿色评估因子[34]。在此基础上,将片区空间形态、功能网络、既有建筑再利用绩效与单体建筑、基础设施的性能、安全、韧性、能源等因子进行整合,形成片区综合绿色因子体系。

2.3 “文化要素—绿色因子”融合的片区保护更新设计原理

老城区、街区、老工业区等片区的保护更新建设是发达国家进入城镇化后期的重要发展模式[35-36],相关研究[37-45]也成为学界与业界的研究焦点。笔者三十多年来持续聚焦快速城镇化背景下中国城市老旧片区文化保护传承与可持续更新的规划设计问题,提出了“文绿融合”的设计原理。

2.3.1 “网络—路径—节点”结构的“文绿融合”设计方法

笔者基于物质空间资源保留再利用与功能和性能提升,创新建立了覆盖文化与功能、格局与肌理、风貌与风格、景观与生态、性能与设施五个设计维度的“网络—路径—节点”三级化的协同指标体系,构建片区整体“文绿融合”的设计方法(图5)。[46-49]

图5 文绿融合的老旧片区保护更新设计思路示意图

网络层面立足片区与城市的生态环境、风貌格局、功能组织等维度,进行城市片区历史文化的保护传承与绿色更新的整体统筹,包括山水环境保护度—韧性城市达标比、片区肌理保护度—节能的容积率、建筑密度组合系数、历史文化要素延续度—既有建筑再利用绩效等指标;路径层面主要聚焦片区街巷结构、形态肌理、功能业态组合等设计维度的空间文化特色的延续与绿色设施适应性的融合,包括历史街巷延续度—节能的路网形态和道路遮阴率、片区特色场所延续度—公共服务设施混合度和覆盖率等;节点层面从建筑功能与空间适配及资源高效利用等维度出发,延长建筑的寿命与提高建筑品质,包括特色建筑保留率—既有建筑再利用绩效与既有建筑节能改造率等指标。

2.3.2 “集成—评估—适配”的设计流程

构建城市片区保护更新多层次贯通的“信息集成—综合评估—适配设计”技术流程。一是建立片区本体与周边地区多维信息集成的数字底座;二是从城市、片区、建筑、构件四个尺度构建老旧片区文化特色延续与绿色更新提升的综合因子评估体系,形成文化要素活化潜力、功能空间利用效能、形态性能可持续等多目标叠加的分类、分级控制引导与提升底图;三是协同文化要素保护与绿色更新,优化老旧片区和建筑的形态与空间,提升外部空间建筑界面的交互性与使用效率,通过风貌、空间、功能、性能等四方面适配设计,实现多尺度新旧要素的融合共生。

2.3.3 动态保护更新的“D-I-B-O”模式

笔者通过广泛调研与多时段数据追踪论证,揭示城市老旧片区与建筑在初始功能和使用方式改变的过程中,因业态错配、空间碎片化、容量密度过载导致的整体文化特色与物理环境衰退的规律[50-52]。基于“小就是美”、动态有机更新等城市可持续发展的既有研究[53-54],笔者首次提出了城市老旧片区“小规模、渐进式”分类整治的保护更新理念[55]。针对保护更新工程中设计信息变量多、整合度要求高、工程实施周期长且变更多的特点,提出“设计—投资—建造—运营”(Design-Investment-Build-Operation,简称“D-I-B-O”)一体化工程实施协同方法[56-57](图6)。根据“留、改、拆、补”要素的具体情况和总体要求,确定分期与触媒,提出“一房一策”的适应性设计,实现老旧片区“点—线—片”传导带动的动态更新。

图6 D-I-B-O工程动态实施的协同方法示意图

03

数智先导的老旧片区保护更新关键技术

为实现城市老旧片区文化要素和绿色因子在多尺度、多维度协同下的新旧共生,技术需突破以下三个瓶颈。首先,如何建构涵盖城市老旧片区内部和周边的文化要素、空间、功能、性能四个维度的高精度信息集成的数字底座;其次,在文化与绿色多目标协同、在地匹配效益等方面,如何对老旧片区的保护更新设计进行科学量化的评估;最后,如何在既有空间约束与需求牵引下,对老旧片区进行特色延续与品质提升的在地性适配设计。

3.1 多尺度、多维度一体的“文—绿”信息集成技术

3.1.1“文—绿”要素与空间一体的信息集成技术

据笔者团队统计,超过70%的老旧街区和老旧厂区现状院落或建筑单元面积小于300 m2,人均使用面积约5~10 m2,50%以上的建筑为木结构或砖混结构,而且近50%的房屋为危房。现场纸媒记录的传统方法常造成文化要素甄别不全、精度差、效率低等问题,遥感、摄影测量和三维扫描等较成熟的数字化手段又难以应对老旧片区小微空间约束、要素隐匿等特点,亟须兼顾精度、成本、效率及在地适应性强的信息采集工具。自2013年起,笔者团队在国内率先使用手机或平板移动端在地采集老旧片区文化要素信息,并基于ArcGIS Engine进行信息整合工具的革命式技术探索。近几年,笔者团队借助移动互联网进行技术迭代,建立了移动前端与中控后台实时互联、数据轻量化的信息采集与多源数据整合技术流程和平台(图7),有效降低了调研、翻图过程中的错误率,实现了老旧片区更新基础工作的降本增效与精度提升。

图7 移动端和网页端互联的“文—绿”要素与空间一体信息集成平台示意图

3.1.2 功能与空间一体的信息集成技术

高效、节能的片区功能结构的确定及业态关联的匹配,需以城市、片区、建筑不同尺度的多元社会经济空间信息为基础,保护、传承历史文化要素立足自身,乃至城市的资源特色及空间约束条件。既有数据库往往聚焦功能设施或文化资源等单一维度,或局限于某一地理范围缺乏全国范围内各尺度、各属性信息叠加的通用数据平台。对此,笔者团队基于大量案例与大数据、云计算等新兴技术,搭建了“全国—省—城市—片区—建筑”多尺度分级的全国老旧街区、老旧厂区两类保护更新数据库,实现了近30种关键数据指标的整合,覆盖全国近700个老旧街区、老旧厂区及其外部区域的历史文化资源与空间形态、产业属性、人群画像、基础设施与功能业态等数据,为具体片区的“文—绿”效益综合评估及其与全国的横向比较奠定了坚实基础。

3.1.3 协同设计信息集成技术

如何有效贯通发展策划、规划设计、建筑设计、工程设计及建设实施等环节,整合多元参与主体、不同工种及长周期动态数据,保障多元的保护要素与新植入要素的精准叠合等,是保护更新工作的难题。对此,笔者团队基于D-I-B-O工程实施协同方法及异步分布式框架与轻量化等前沿技术,建立了能够整合物质空间和功能业态多源异构数据、支撑上下游多元主体和各专业高效交互的数字融合协同设计平台,极大提高了设计的精度与效率。

3.2 精细化、多目标的“文—绿”效益综合评估技术

3.2.1 文化要素的智能识别与评估技术

我国城市老旧片区各历史时期的建筑遗存类型丰富多样,最具普适性和代表性的院落空间的几何类型和组合方式千差万别,是不同自然条件、职能属性、人居方式、营建技艺等要素的综合载体。以往设计人员定性判断过度依赖经验,且评估技术和工具精度不足,常导致特色识别不准、错漏等问题。对此,笔者团队在老旧街区和老旧厂区建筑类型学研究的基础上,率先建立了能够反映建筑色彩、材质、构件等立面特征,以及院落几何形态、组合形式等平面特征的35项可量化的指标体系。基于机器学习,笔者团队构建了囊括42种材质的建筑立面特征智能识别算法与平台,以及能够快速深度提取院落拓扑几何特征的平面肌理特征的智能识别算法与平台(图8),为精准捕捉老旧片区差异化的特征,以及传承文化特色的更新设计方案比选,提供了智能化技术支撑。

图8 片区平面肌理形态与建筑立面风貌三维特征智能识别技术示意图

3.2.2 绿色更新效益评估技术

目前,详细规划与城市设计工作缺乏对片区整体进行节能形态、既有建筑隐含碳量化评估技术和工具。对此,笔者团队建立了既有片区建筑群“功能—空间”形态综合节能效益量化评估算法,实现了建筑密度与容积率组合系数、开敞空间变异系数、建筑体形系数、建筑朝向、公服设施混合度等综合参数的片区能耗模拟。与此同时,立足于PKPM CES、斯维尔CEEB、东禾等相关软件中有关建筑工程材料生产环节碳排放的计算方法,结合大量老旧片区建筑与设施环境的更新工程数据,笔者团队建立了基于地域、功能、规模、体积、材料类型、结构与空间形式、构件类型、设计寿命、遗存质量与完整度等指标的老旧片区建筑群隐含碳快速评估算法与平台(图9)。在此基础上,笔者团队整合老旧片区功能空间形态、既有建筑隐含碳、建筑节能改造措施、能源方式等数据,形成多变量的片区节能低碳效益综合评估技术,用以支撑详细规划设计与建筑工程设计不同环节中“留、改、拆、补”的科学评估及新旧结合设计。

图9 片区原有隐含碳再利用率的评估示意图

3.2.3 文化保护与绿色更新协同评估技术

基于前期生成的多方案数据,依托“网络—路径—节点”三层次的文绿融合指标进行量化评估,系统测算各方案在文化保护传承和绿色低碳两大方面、五个维度的指标表现,包括文化与功能、格局与肌理、风貌与风格、景观与生态、性能与设施。根据可行方案的得分特征,剔除综合得分均较低的方案,以确保优化方向的有效性。以“保护传承优先”为原则,动态评估方案在两大方面、五个维度的文化保护与绿色更新指标的协同加权得分,为后续片区肌理与要素保留、空间形态优化、建筑再利用绩效及功能空间适配等方面提供辅助设计优化的科学评估依据。

3.3 “风貌—空间—功能—性能”整合的“文—绿”适配设计技术

3.3.1 基于风貌延续与既有空间约束下的功能提升适配设计技术

在现行的城市社区生活圈的服务设施配置技术中,常用的设施服务半径(300~1 000 m)对于老旧片区的尺度而言精度偏低,而且相对静态的设施规模指标难以满足新功能与片区既有空间、周边功能等方面的匹配要求。基于上述相关研究,笔者团队借助多源、快速更迭的海量时空数据,建立了以片区为核心的城市、片区、建筑多尺度“空间—功能”映射矩阵(图10)。在功能空间同位关联分布算法[58]的基础上,创新改进了比邻分布算法,并将精度提高至与老旧片区尺度相契合的50 m。笔者团队通过片区及周边历史文化要素、各类型功能设施点的空间分布关联矩阵,辅助既有空间约束下的功能空间匹配与有机混合设计,满足“一地一议”的在地性与工程长周期实施过程中的动态要求,实现文化传承、节能、空间高效利用的优化与协同发展。

图10 多尺度功能空间适配设计技术示意图

3.3.2 最小干预的既有建构筑物性能提升适配设计技术

老旧街区大多街巷狭窄,院落成片,建筑密集。其周边路面因现代化建设不断升高,导致老旧街区内部地势低洼,火灾、积涝事件频发。老旧厂区大多硬化地面比例高,原有工业建筑无法满足现行消防规范,而且随着建筑密度在更新过程中的逐步提升,它们面临难以提升消防能力和应急韧性的困境。现行的建筑、规划设计规范多以新区和新建筑为对象,不适用于真实、完整保护老旧片区文化要素的要求,以及新旧结合的更新应用场景。对此,笔者团队以低扰动、易施工、可逆为原则,基于保护传承老旧片区形态及肌理格局、历史街巷及建筑结构形式、空间形态、立面等风貌特色要素的要求,创新性地构建了一套提高建筑消防能力、增加应急韧性、结构安全,提升节能水平等技术集成体系,进一步提升系统的适应性。针对木结构、砌体结构、混凝土结构等各式老旧建筑,笔者团队成功研发了能够充分展现文化记忆要素特色及历史真实性的建筑加固与节能关键技术(图11),该技术可延长建筑寿命30年,同时可降低夏热冬冷地区砖木结构建筑在全年供冷、供暖方面的需求,降幅高达40%、60%。此外,研发了适用于延续街区院落肌理的特色海绵技术,有效提高老旧院落场地年径流量控制率,可高达40%。

图11 充分展示文化记忆要素特色真实性的建筑加固技术示意图

04

重大工程实践

4.1 千年陶瓷文化复兴与城市再生:景德镇陶阳里和陶溪川片区

景德镇老城陶阳里片区承载了中华传统陶瓷千年文脉,陶溪川片区则聚集着新中国早期规模最大、生产链条最完善的现代陶瓷工业体系,两片迥异的空间文化遗产同时面临产业全面衰退、文化日渐衰微、环境严重衰败的困境。自2012年至今,笔者团队在陶阳里和陶溪川片区持续开展研究性设计实践,有力地推动了景德镇的文化复兴与城市再生。

4.1.1 以多尺度的瓷业文化空间基因识别和体系建构为基础,推动绿色更新落地

笔者团队通过全面在地普查与信息集成分析,揭示了老城山水环境与古代城市布局、街巷建筑形态的内在关联,挖掘出陶阳里片区“一窑十坯”传统瓷业生产单元;探明了陶溪川片区所在的现代国营“十大瓷厂”生产系统(图12~图14),据此建立了囊括7片街区与14片厂区的完整历史文化要素体系,形成了古今千年瓷业文明保护传承的控制底图。在此基础上,结合节能形态因子评估与建成环境隐含碳测算,制定出可量化文绿综合效益的“留、改、拆”方案,实现了1 300余处建筑院落、140余处工业厂房及道路设施的再利用,减少建筑垃圾约22万吨。

图12 景德镇古城建设与山水环境一体的空间模型

图13 景德镇古城传统瓷业“官搭民烧”布局与“一窑十坯”构成单元示意图

图14 景德镇古代瓷业遗存与现代“十大瓷厂”分布示意图

4.1.2 以多元化的陶瓷文化传承人生产、生活需求为导向,进行场景营造和空间活化

陶阳里、陶溪川首批实施片区立足片区既有空间的约束,采用D-I-B-O模式,深挖文化特色潜力,为陶瓷非物质文化遗产传承与文化创意产业人群“景漂”的生产、生活所需的功能空间开展适配设计。设计以充分展示传统与现代陶瓷生产技术完整链条、生产工艺与文化记忆载体体系为线索,构建片区的空间、景观、功能特色活力体系网络;以最小干预为原则,进行风貌、功能、空间、性能多维度和片区、建筑、构件多尺度的新旧共生设计。[59-60]笔者团队主持设计了8 hm2(44栋)老建筑低碳再利用及28 hm2的嵌入或织补新建工程(图15~图23),有效支撑片区整体安全、韧性、节能的提升。

图15 陶溪川片区保护更新主要策略示意图

图16 保护更新后的陶溪川片区(宇宙瓷厂、陶机厂)全景

图17 保护更新后的陶溪川片区(宇宙瓷厂)烟囱水景广场

图18 老厂房更新为体育场馆

图19 老旧建材再利用塑造的(宇宙瓷厂)美术馆立面

图20 彭家弄作坊院落群更新后的客房(黑色为保留再利用原有木构件、浅色为新植入木构件)

图21 彭家弄作坊院落群新旧共生设计分析图

图22 陶阳里街区保护更新后全景

图23 街区核心节点:修复后的传统民窑徐家窑组团

4.1.3 以多年陪伴式成长带来经济、社会效益双丰收,提升中国保护更新的国际影响,助力中国文化的对外输出

保护更新后的陶阳里片区年接待旅客量达四百余万人次、营业收入近2亿元人民币,习近平评价其“实现了陶瓷文化保护与文旅产业发展的良性互动”⑦。陶溪川片区为当地创造了就业机会,带动了六万余人就业,在过去三年中,累计创造收入高达60亿元人民币。该项目被国家发展和改革委员会、文化和旅游部、住房和城乡建设部等部门作为优秀城市更新案例推广,助力景德镇成功建立了首个国家级文旅类试验区。相关工程获英国皇家建筑师学会国际建筑杰出奖,美国建筑师协会城市设计优异奖,德国国家设计建筑金奖,联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护杰出奖、创新奖等。

4.2 多时期历史层积挖掘与活态体验:福州三坊七巷片区

三坊七巷作为中国城市古代、近代、现代多时期历史层积演变的典型代表,被誉为“古代里坊制活化石”“半部近现代史”。自2006年起,笔者团队对该片区持续深耕,主持完成了我国首个基于历史街区保护更新建设的城市开放社区博物馆工程。

4.2.1 以历史文化要素保护传承的集成评估平台,将传统经验主导的更新模式转向数据驱动的理性实践

在系统勘察的基础上,笔者团队建立福州“城市—片区—建筑”多尺度关联的数字化信息集成平台,覆盖15类、近2 000处的历史文化要素。通过精细化识别和深入挖掘历史信息,笔者团队提取了三坊七巷自唐至今的多元丰富的历史文化要素,包括街巷格局和遗址,院落单元内花厅园林、闽东大厝、柴栏厝、手巾寮、西洋楼等多历史时期、多类型的建筑与景观,以及非物质文化遗产等,建立了完整反映街区历史层积演变的历史文化要素体系。结合街巷与开放空间形态、建成环境再利用绩效等绿色更新因子进行综合评估,建立了以院落为单元的动态分类整治保护更新控制引导体系。

4.2.2 以“空间—功能”映射矩阵实现文化要素活态传承与人居环境改善的空间适配

在国内首次践行了“城市开放社区博物馆”的保护更新模式,设计以名人故居等核心文化要素为锚点,基于功能空间关联规律,依托“坊—巷”历史路径构建开放空间系统,实现了老街区的物质与非物质文化遗产的整体保护与活态传承,并形成文化展示体验的活力网络(图24)。保护更新将500多个传统院落按相关形态参数分类,以多尺度的“空间—功能”适配设计技术指导其功能置换,使历史空间利用率大幅提升;通过在建筑内部适应性植入现代材料和设备,提升其耐久性、安全性和舒适性,并解决了狭窄街巷和复杂建筑群的空间约束下的管道铺设、消防设施装配等难题(图25~图27)。

图24 三坊七巷片区多层次的识别、评估与适配设计示意图

图25 保护更新后的三坊七巷院落

图26 保护更新后的三坊七巷街巷

图27 保护更新后的三坊七巷鸟瞰

4.2.3 以开放社区博物馆群传承城市根脉,整体提升福州文化软实力

保护更新后的三坊七巷成为福州城市的“根”与“魂”,习近平评价其“保存了城市的历史和文脉”⑧。以三坊七巷为起点,福州全面推动了上下杭、烟台山、马尾船政等多个老旧片区的保护更新。2023年三坊七巷的年游客量超过了2 300万人次,联合国教科文组织将其推介为中国历史街区的典范。三坊七巷保护更新工程先后获文化和旅游部创新奖、联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖、中国建筑学会建筑设计奖历史文化保护传承创新专项历史街区类一等奖等,带动整体更新的福州市获首届全球可持续发展城市奖等。

4.3 新中国老工业基地的科创转型:清华大学南口全国重点实验室基地

北京昌平南口镇“三大厂”片区(图28)见证了新中国成立至改革开放后这一重要历史时期工业产业集群的初创、成长与沉寂。自2022年起笔者团队主持完成该片区的保护更新规划与建筑设计,为激活老旧厂区承载新质生产力开创了新范式,引领全国“工转科”的更新方向。

图28 改造前的北京昌平南口镇“三大厂”产业集群布局

4.3.1 以多尺度、多源信息精细化集成体系化评估,助力构建面向新质生产需求的场景

笔者团队通过搭建支撑工程设计的全链条、多主体、多专业、实时协同的数字融合平台,对既有空间的多源信息进行集成评估。完整识别并保护了原“三大厂”的特色工业建筑、设施及其工艺流程布局,保留场地历史风貌格局、山水视廊与工业记忆,同时融合实验流程、设备安装及科研人员交往、交流需求等信息,进行不同更新方案的节能空间形态、既有建筑再利用绩效等的评估,支撑片区整体“留、改、拆、补”设计,建筑再利用面积超过11 hm2,碳排放减少约1 800 t。数字融合平台验证了工业遗产“文化价值—空间载体—创新功能”的转化逻辑,提升了整个工业区与建筑保护改造,以及新植入功能空间、材料、设施等设计精度。

4.3.2 以老旧厂区空间环境的适配设计,推动新产业交叉平台建设,满足多学科实验研究需求

规划设计对未来的集成电路与材料装备、低碳能源与智慧承载、智能制造与高端装备三大交叉平台所需的实验、科研办公、公共服务等功能需求与既有厂房、场地的空间特点和约束进行整体适配。以既有大体量厂房改建的实验室和公服设施的共享空间为核心节点,结合山水环境、标志物、轴线、原有道路与生态景观特色,构建景观视廊、慢行路径体系,形成“节点—路径—网络”渐进更新路径和融汇文化记忆和创新交互的活力网络(图29)。基于不同类型实验室的空间需求与原厂房空间特点,建立模块化、可拓展的科研空间组合模式,在保留厂房建筑原有工业印记的同时,满足实验室低振低噪、恒温恒湿、超净无菌的要求(图30~图32)。

图29 清华大学南口全国重点实验室基地的开放空间体系示意图

图30 满足科研需求的老旧厂房新旧结合设计示意图

图31 “三大厂 ”片区更新为全国重点实验室基地(实施现状)

图32 老旧厂房更新为实验室

4.3.3 以旧工业载体转型融合产、学、研,支撑破解“卡脖子”难题

清华大学南口全国重点实验室基地是目前全球集中建设规模最大、由老旧厂区更新而成的科创园区,已被列为北京市首批先进制造业和现代服务业融合示范园区,是“事关现代化产业体系建设的重大项目”。该工程获德国标志性设计创新建筑奖优胜奖。

05

结语

历经三十多年来,笔者团队秉承“文绿融合”理论,依托“产学研用”模式,深入探索符合我国国情的城市保护与更新的技术体系。除了上述重大工程外,笔者先后主持完成了南京老门东、泉州晋江五店市、济南大明湖、大连东关街等一大批老旧街区,以及德化红旗瓷厂、永康拖拉机厂、龙泉药厂等一大批老旧厂区的保护更新规划设计。通过大量探索性实践均实现了城市文脉赓续与绿色发展融合的目标,相关成果也获得了国内外同行的高度认可,被联合国教科文组织推荐为保护更新的中国模式。时代的发展也将为“文绿融合”的理论、方法和技术体系在中国城市文化保护传承和高质量的实践中提供更广阔的应用前景。

注释

①20世纪60年代初,大规模城市重建和现代主义城市规划主导的发展模式下,英国、法国、美国等发达国家城镇化率迅速攀升至65%~80%。1962年法国出台的《马尔罗法》(Malraux Law),首次在世界层面提出“保护片区”这一概念,以期实现文化遗产保护与城市更新发展的平衡。1967年英国出台的《城市宜居法》(Civic Amenities Act)提出对“具有突出建筑、历史价值和整体风貌特征的片区”整体保护的思路;1968年,英国环境部组织对巴斯(Bath)、奇切斯特(Chichester)、切斯特(Chester)和约克(York)四座历史遗存集中成片的城市进行调查研究并形成报告。2015年,联合国将文化遗产保护列为全球城市可持续发展的重要指标。

②笔者团队根据住房和城乡建设部、工业和信息化部及各省市区截至2024年公布的相关数据统计。

③老旧街区和老旧厂区在文化和旅游部发布的国家级夜间文旅消费集聚区中占40%,在国家级旅游休闲街区中占70%。

④据中国建筑节能协会、重庆大学城乡建设与发展研究院发布的《中国建筑能耗研究报告》(2022年)可知,2020年中国建筑全过程碳排放50.8亿吨,占全国碳排放总量的50.9%。其中,建材生产阶段碳排放占比为28.2%,建筑运行阶段碳排放占比为21.7%,施工阶段碳排放占比为1.0%。

⑤1931年《雅典宪章》(The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments)是单体历史建筑或纪念物持久定期修复保护理念的里程碑。第二次世界大战后,随着新技术革命的爆发,城市人口猛增,世界进入现代城市发展阶段。文化遗产保护为应对经济高速发展、社会的复杂性和多样化,将保护对象转向历史城区、片区的整体保护。例如:1964年的《关于古迹遗址保护与修复的国际宪章》(威尼斯宪章)(International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites)、1976年的《关于历史地区保护及其当代作用的建议》(内罗毕建议)(Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas)、1987年的《保护历史城镇与城区宪章》(华盛顿宪章)(Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas)等。

⑥建筑方面:梁思成、刘敦桢等人系统阐述了中国古代建筑的发展史;张复合、刘伯英等人归纳总结了近现代不同地区民用建筑和工业建筑的主要类型和特征。城市方面:侯仁之等人从历史地理视角阐述了中国城市因地制宜的选址、布局、建设的规律;贺业钜、曹洪涛、董鉴泓、吴良镛等人系统总结了中国古代、近代、现代等不同时期城市规划与发展的历程和特点。笔者在此基础上,针对城市与建筑的中间层次——片区的历史文化特色展开了系统研究。

⑦详见https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202310/content_6908910.htm。

⑧详见https://news.cnr.cn/dj/sz/20230123/t20230123_526134118.shtml。

参考文献

[1] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》[EB/OL].(2021-09-03)[2025-02-10]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-09/03/content_5635308.htm.

[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 历史文化名城保护规划标准: GB/T 50357—2018[S]. 北京:

张 杰

全国工程勘察设计大师

中国建筑学会工业建筑遗产专业委员会主任委员

清华大学建筑学院教授

北京建筑大学建筑与城市规划学院特聘院长

清华同衡规划设计研究院技术顾问

张杰深耕城市保护更新领域的科研、教学和实践工作30余年,是中国该领域的先行者和领军者。他的相关论文入选《城市规划》“40年40篇影响中国城乡规划进程优秀论文”,相关专著是传统聚落空间文化认知领域唯一入选“中华学术外译项目”的作品,作为主要起草人编制国家标准GB/T 50357—2018《历史文化名城保护规划标准》。中国工程院院士张锦秋评价其专著“是我国历史城市规划实践的理论升华”。多年来,他培养博士和硕士研究生百余人,获北京市教学成果一等奖。

他创新提出的“文绿融合”的中国城市老旧片区保护更新理论、方法与技术体系,获华夏建设科学技术一等奖、中国建筑学会科技进步奖一等奖、中国产学研合作创新成果一等奖、文化和旅游部创新奖、日内瓦国际发明展金奖等。受到了国际最高建筑奖普利兹克奖得主克里斯蒂安·德·包赞巴克(Christian de Portzamparc)、中国科学院与中国工程院院士等国内外同行专家的广泛认可。

他先后主持完成了福州三坊七巷、景德镇陶阳里和陶溪川、清华大学南口全国重点实验室基地等老旧片区保护更新重大工程,获英国皇家建筑师学会国际建筑杰出奖,美国建筑师协会城市设计优异奖,德国国家设计建筑金奖,法国巴黎DNA设计奖,联合国教科文亚太遗产保护杰出奖、创新奖等。因“在快速城镇化背景下为亚洲遗产保护做出的突出贡献”,他被授予国际古迹遗址理事会终身荣誉会员,成为中国首位获此殊荣的专家。

相关链接

排版|李刚

封面图/图片|当代建筑

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):张杰 | 文绿融合:中国城市老旧片区保护更新理论、技术与实践

规划问道

规划问道