回顾2023年,产业地产这个行业的未来,我们有些担心。

今年,房企整体仍陷负增长,宏观环境不是特别好。

过去20年间,居民对房地产市场的持续高需求拉动了地产资产的普遍升值。但在城市化进程放缓、经济增长乏力、人口结构调整的未来情境下,城市发展不可能像之前靠房地产开发来拉动。

对于我们做产业地产的,就不能只看地块的升值,而是要看运营端带来的价值了。

两点担忧

未来5年10年,在产业地产我们有2点担忧:

担忧的第一点是,需求赶不上供给。

目前产业载体主要是由各个政府的平台公司在做,有几个原因,首先是用国家的力量,通过政府投资拉动经济,也更希望将资本引入到实体行业,比如芯片、机器人、智能制造、AI、无人驾驶等等,这些新兴产业的一个共性是:涉及到研发和制造。

在这个背景下,政府慢慢的开始承担起“产业平台”的功能。

这个反映到指标上,就是对平台公司的考核,资产在多少年内翻番的一个量化数据。当然这个指标还包括运营,以租金、税收为核心的指标体系。

现阶段,单从产业平台的角度讲,其资产主要还是物理载体本身,而且这么快的载体发展还是从GDP拉动的角度去推导——也就是说,只有完成这些“建设”,才能使得GDP达标,“指标性的成功”。

我们所担忧的是,载体需求在市场层面的逻辑有可能是站不住脚的,就是产业载体、产业平台过多,甚至造成脱实向虚的倾向。虽然完成了现阶段的GDP,但在长远的全球竞争中,胜负不会取决于载体的数量,而是取决于实体产业的实力。在这场竞赛中,中国必须拥有强大的硬科技实力。

而如果建设载体的速度太快了,这就可能造成平台太多,资源浪费或者资源低效低质的情况,这个是我们的第一个担心。

第二个点担心是产业平台的操盘能力。

经过这20年来的经验积累,开发商做起住宅来已经是轻车熟路了:住宅开发有一套很成熟的SOP,建好就快速去化,建筑美观、房型漂亮,品质优良,同时住宅的物业管理相对来说容易。

但产业平台是另外一回事,园区可以建得很漂亮,普通的物业也可以做得很好,但是产业运营与招商是否能做好?运营能力是我们比较担心的。

从重建设到重运营

其实以上说的两点担心,解决方案说到底是,重运营。

但是,城市产业载体的运营与商业载体的运营不一样,即使在产业地产里面的商业综合体/配套,它的运营逻辑跟其他物业的运营也是非常不一样的。

首先,产业载体是零和博弈。

餐饮零售可以连锁地开,但是一家公司来了A地,就几乎不可能去B地。

产业运营的竞争非常激烈。

更重要的是,产业园区是本质是一个产业集群,运营团队必须要做细做深,深耕产业生态链。

很多伙伴跟我们探讨过这个问题,大家的观点都比较一致:在资产运营比建设更重要的时代,运营招商要专业化。招商队伍要转型为产业专家,和科技制造企业讲同样的语言和话题:不应仅限于了解传统的租金减免策略,而应深入理解企业所在产业赛道的痛点,真正洞察并预测企业的需求。

此外,我们一直强调,传统的招商引资模式已不再适用,我们需要将招商与产业培育相结合。

这就是说,我们既要关注重资产投资的生产环节以解决就业和提升GDP,又要重视产业链中科技研发和创新的环节,为下一轮发展提供动力。在这个技术飞速发展和迭代的时代,缺乏产业创新能力的园区,将会陷入招商劳顿的窘境中。

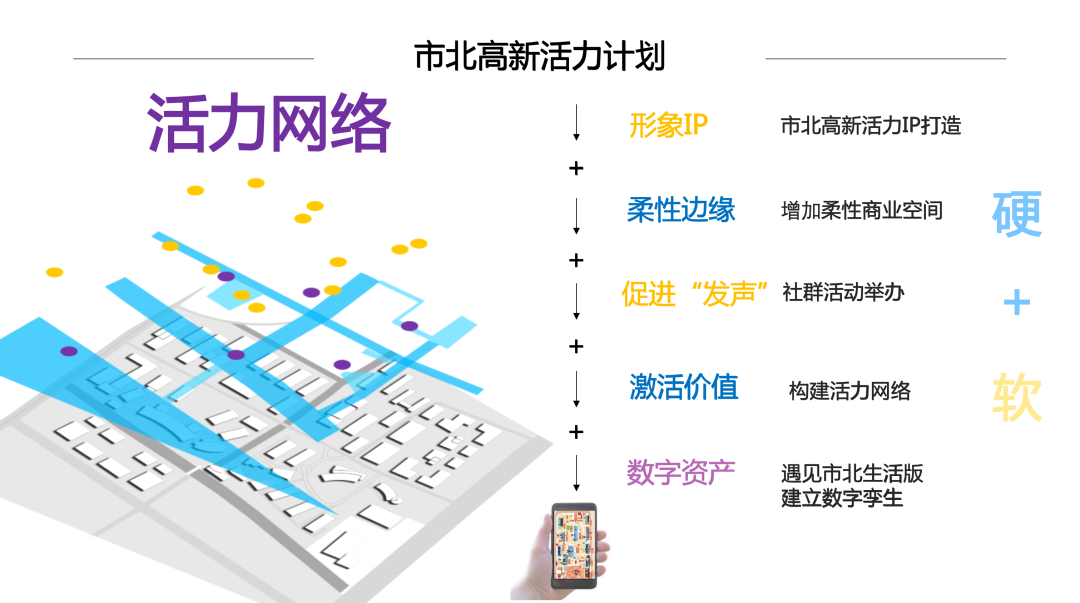

同时在氛围上也需要激活园区活力,在每个点上迎合用户的需求,所以传统的产业园区运营队伍则要转型为“设计师”,或者有“设计思维”:

将运营的每个环节视为一次设计,真正了解园区用户的日常需求,让园区成为科技创新离不开的场景。这有点像商业地产里面的“胖东来现象”——上周我们也分享过这篇文章,消费者的消费体验中每个点都是被精心设计和照顾的;产业创新场景对于研发人员来讲也是如此。

可以看出,这些不仅需要定位能力,还包括产业招商、配套运营和场景营造能力。

而这些能力对于成功运营产业载体至关重要。

但目前很多园区只(能)提供最基础最简单的物业服务。

我们来算一笔账:

如果园区提供基础服务,租金能够做到一块五或者两块,那么通过活力运营和有温度运营,有了一定的基础后就把这个产业园区的这个租金收到两块五,甚至只有两块三,这个三毛钱如果能放到整体20万平米的园区,一年可以多出几千万的租金出来。

而这几千万多出来的租金,园区只需要有一个类似于LP/GP的分享机制,将其中20%分享给运营团队,就足够了。

但是现在很多开发商一般怎么做呢?

免租。

一个20万平的园区配套了4000-5000平米的商业,找了一个第三方来运营,五年免租。

但这些开发商不懂的是,仅仅免租的激励是不够的,如果仅仅靠免租你就能找到优秀的运营团队,那可能是这个地段非常好,但一般的产业园区地段都不占特别优势。所以需要靠额外的利益分配吸引到优秀的运营团队。

运营是长期的一笔大帐,每个园区能给的能算的都不一样,需要深思熟虑。

未来,运营能发挥的效果将是惊人的,很多人看不到这个效果,或者不愿意算这笔账所以不愿意在前期投入。

但我们看成熟的欧美市场,全方位成熟的运营都是标配。

推进什么

现在整体市场还处于是早期,做得早的才会有红利,而且运营会有马太效应,做得早做得好的玩家将在长期享用这个红利。

但凡如果能够意识到这一点的话,找团队没有问题,未来持续现金流也应该没有问题。

我们TOP团队在美国有三个发现:

1:美国的地产运营已经相当成熟,

最大的地产公司早已不是开发商,而是资管公司。

这些资管公司们明白:一个园区最重要的是数据、平台、品牌(情感连接),其余的细分领域的专业服务都将被外包化。

在美国,不管是住宅还是商业还是产业,地产运营被标准化地切成了很多细分板块,比如有专业的除虫公司,安保公司,电梯运营维护公司,垃圾处理公司,绿植景观公司,房屋保险公司。

当然还有一个将这些服务捏总起来的管理运营团队。一个项目想要运营得好,需要整合广泛的系统和深入的专业知识。而且这种整合不仅限于公司内部,还涉及跨组织合作,这样才能满足客户需求和市场变化。

所以我们FTA/TOP在尝试整合一些资源,真正将运营、设计、资本这条路给走通。

2,专注细分领域。

一些资本运营方和地产运营方正在专注于特定细分产业领域,比如生物医药或数据中心。

在激烈的竞争下,要想从产业地产上赚取回报,一个策略就是专注于细分领域,在细分领域建立独特的优势。而在有一定门槛的细分产业地产领域,如生物医药/数据中心,这些操盘者/运营方一般来说都有强大的专业背景和实战经验。

比如,专注于生命科学建筑的亚历山大资本(Alexandria Real Estate Equities),公司的人才结构与业务重点使其对生命科学行业趋势有深入的理解和前瞻性的洞察力,能够深入理解这一行业的特殊需求,例如高标准的实验室设计、合规性要求、以及与科研相关的设施需求。而且因为领域细分,能以此为中心建立了强大的业务网络和合作伙伴关系,稳定现金流

在波士顿kendall square,亚历山大资本拥有880万平方英尺(约82万平米)的可租赁空间

3,资本整合能力变得至关重要

资本的背后通常伴随着资源,这在技术密集型和创新驱动的园区中显得尤为重要。

资本的高效获取与利用是项目成败的关键。

同时资本整合也有助于构建更加高效的合作网络。资本的流动可以促进园区内不同企业之间的合作与交流,从而创造出更多的协同效应和创新机会。

2023年我们已有的尝试

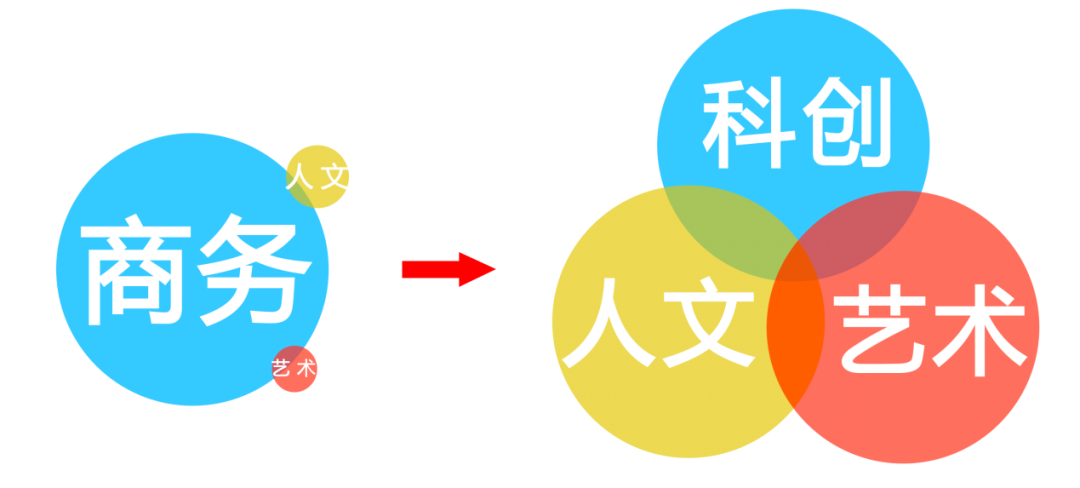

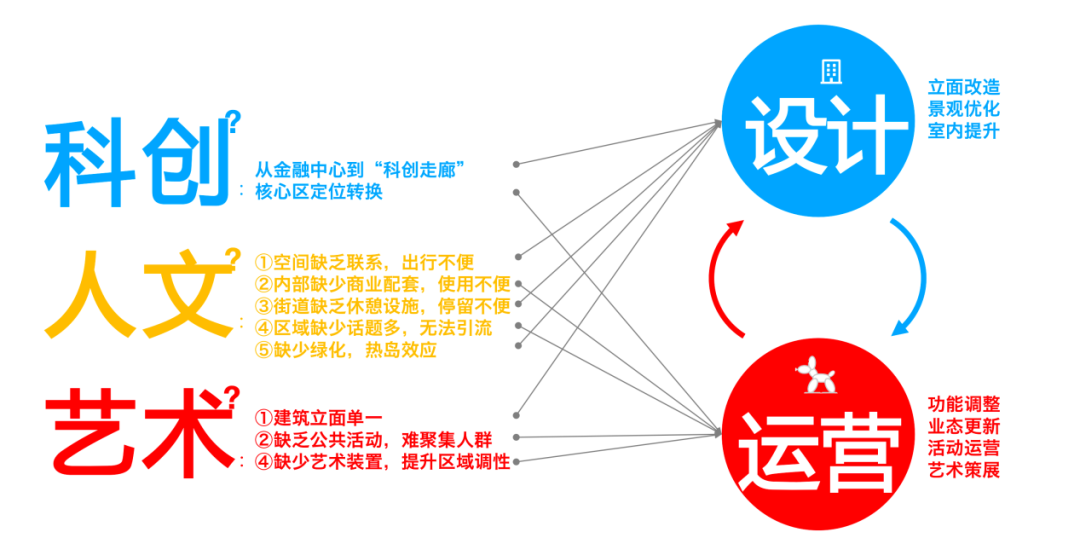

我们在2023年开始进行综合能力的提升,一直在思考的问题是:在城市从增量发展走向存量更新的新一轮发展周期中,如何为城市发展注入新生力量?

很幸运地,我们能与昆山金融街合作,探究新时代背景下的更新与运营。

城市文化遗产活化中的空间、活动与社会价值——以上海上生新所和香港大馆为例

谁在“添堵”!华阳老城区怎样才能实现“狂飙”

城市中心区空间形态与功能业态相关性研究

日本站城一体城市更新的类型与手法

城投债务危机:转型与策略

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):未来5-10年,产业地产最让我们担心的地方……

规划问道

规划问道