自然生态

空间规划

深圳国际低碳城位于大湾区东岸的几何中心,是深圳唯一以低碳命名的重点区域。在“双碳”背景下,深圳国际低碳城启动综合发展规划,优化顶层设计,引领区域绿色发展,是国家首批低碳城(镇)试点。自2012年启动建设以来,国际低碳城已经走过近10年历程,开展了全方位“低碳营城”实践,作为先行者、试验区,率先探索中国低碳发展转型之路,代表中国参与全球气候治理,为广大发展中国家探路。本文主要从自然生态空间规划层面论述当前深圳国际低碳城综合发展规划中的行动方案。

01.

深圳国际低碳城

研究背景

—

碳达峰碳中和为国际低碳城发展带来新动能

实现碳达峰、碳中和是我国实现可持续发展、高质量发展的内在要求,也是推动构建人类命运共同体的必然选择。加强生态文明建设,加快调整优化产业结构、能源结构,倡导绿色低碳的生产生活方式,从发展阶段、资源禀赋、产业结构、能源结构、技术水平等方面看,实现碳达峰、碳中和将是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,为深圳国际低碳城带来新发展动能。

—

“双区驱动”战略为国际低碳城赋予新使命

“十四五”是实现碳达峰的重要阶段,也是能源低碳转型的关键时期。国际低碳城作为深圳市探索绿色低碳发展的重要载体和广深科技创新走廊的重要节点,在探索深莞惠联动发展、促进湾区融合发展、探索产业互补和社会协同治理机制方面具有重要优势,有潜力有能力发挥高质量发展动力源和增长极作用,率先推动经济全面绿色低碳转型,在低碳发展的制度、路径和技术等方面探索创新,为实现绿色低碳发展、促进生态文明建设提供“深圳方案”。

—

深圳国际低碳城具备丰富的低碳生态建设实践基础

深圳国际低碳城作为龙岗区重点发展区域,规划总面积53.14平方公里,建设用地规模19平方公里,基本生态线控制区域达63%,三面环山,河谷穿流,绿树遍布,生态本底条件优越。具有多年生态建设实践经验,推进了公园生态林地建设、城市绿廊建设、河道整治工程,为国家、省、市在绿色低碳和可持续发展领域带来众多有益尝试和经验探索,是深圳市18个重点发展区域中,唯一以绿色低碳发展为特色的重要载体和示范窗口。

/ 深圳国际低碳城范围

02.

生境提升与生物丰富的

蓝绿生态格局

—

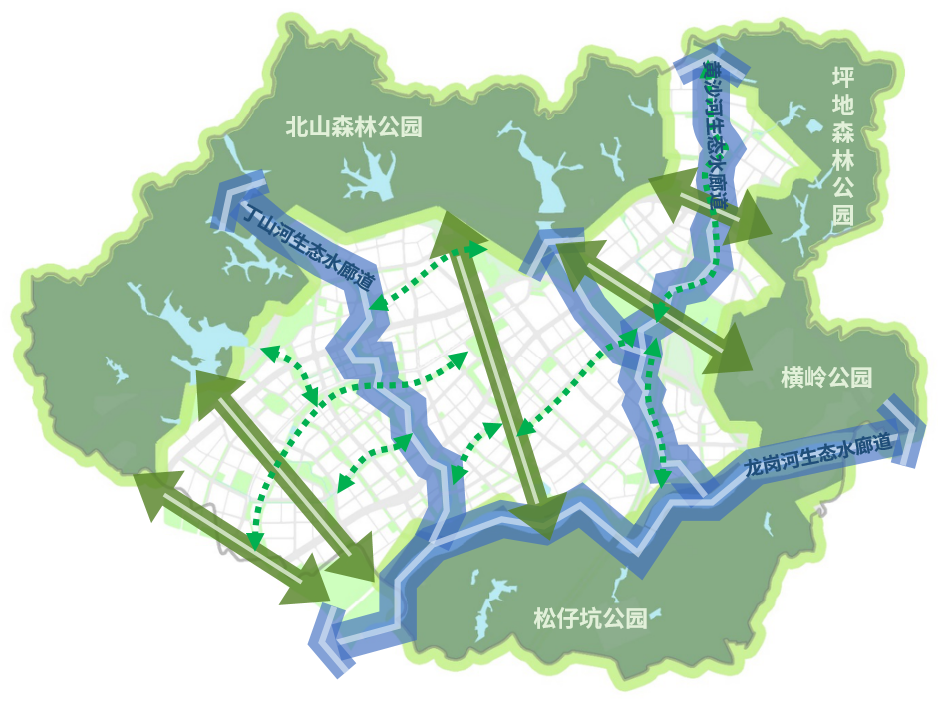

“三山三河、五廊多脉”

深圳国际低碳城建设高质量的绿色开放空间,保证蓝绿空间面积大于68%,保护利用山林、河流、湖泊、绿地等全自然生态要素,衔接深圳市“四带八片多廊”的生态空间总体格局和“山海连城”、“一脊一带十八廊”的城市生态骨架,依托松仔坑山廊及龙岗河水廊交汇网络,构建蓝绿融合、韧性交联的“三山三河、五廊多脉”生态空间格局。

“三山”即北、东、南三侧环城的自然山体,是国际低碳城最重要的绿色屏障;“三河”即龙岗河、丁山河和黄沙河,是滋养城区的蓝色脉络;“五廊”依托花园路、环龙大道、外环快速路、龙坪盐通道等五条主要道路两侧的绿化带深入城中,串联绿色与文化体验的规模化廊道;“多脉”依托多条沿道路规划的城市绿道将居民生活与规模化绿色空间联系起来,创造亲近自然的城中绿脉。

/ 国际低碳城生态空间格局

—

严守山体生态安全屏障

严格控制低碳城北、南、东三侧生态敏感性较高自然山体林地的开发建设,强化管制力度,推进精细化管理。对黄竹坑水库、白石塘水库、长坑水库、三坑水库等水体资源进行严格保护和开发控制,利用低冲击开发、生态化技术对其进行重点保护,推进黄竹坑、长坑和白石塘水库环水库碧道建设,加快修建黄竹坑水库、长坑水库与清林径水库连接山道,形成大绿环。按照宜林则林、宜草则草、宜水则水的要求,采用“乔灌草藤相结合、乔灌木优先”的思路优化植物措施。

—

构建多层绿地生态系统

推进“点、线、面”结合构建多层次的城区公共空间绿地生态系统,打造郊野公园—综合公园—社区公园—带状公园—防护绿地组成的五级城内公园体系。提升街头绿地、口袋公园等点状空间绿化生态品质,通过乔灌草合理配置、乡土树种运用等方式增加生物多样性。加强河流、山林步道、道路等线性元素绿道建设,沿龙岗河、丁山河、黄沙河建设滨水绿道,营造水绿交织的生态景观。

—

修复软性河流生态系统

严格落实《深圳市蓝线规划》、《深圳市蓝线优化调整方案》相关保护和控制要求,针对龙岗河、丁山河、黄沙河、黄沙河左支流、黄竹坑水、花园河、上輋水、和尚径水、长坑水等9条河流建设各具特色的滨水走廊,加快推进河流综合整治工程,修复水生态系统。结合自然生态游览路径和清水慢行道,构建河岸多层次植被缓冲带、沿河湿地昆虫栖息生境、河床缓流幼鱼-底栖生物繁育生境,提升河道生态自净与修复能力。

—

打造亲近自然低碳活力

打造绿亲自然空间、绿色公共空间、蓝色亲自然空间,塑造山水连城、亲近自然低碳生态活力。充分发挥国际低碳城北倚青山、绿水穿城的良好自然景观基底,结合绿道、活力街道及服务节点,策划多元、活力的公共活动,塑造公共空间的城市活力,改善居民的公共生活品质,充分发挥自然水系对国际低碳城景观营造、生态保育、人文氛围塑造上的积极效用,以滨河散步道、滨水广场以及滨河体育休闲等方式,为河岸周边社区提供游憩休闲场所。

03.

为实现碳中和目标的

绿化固碳释氧贡献

—

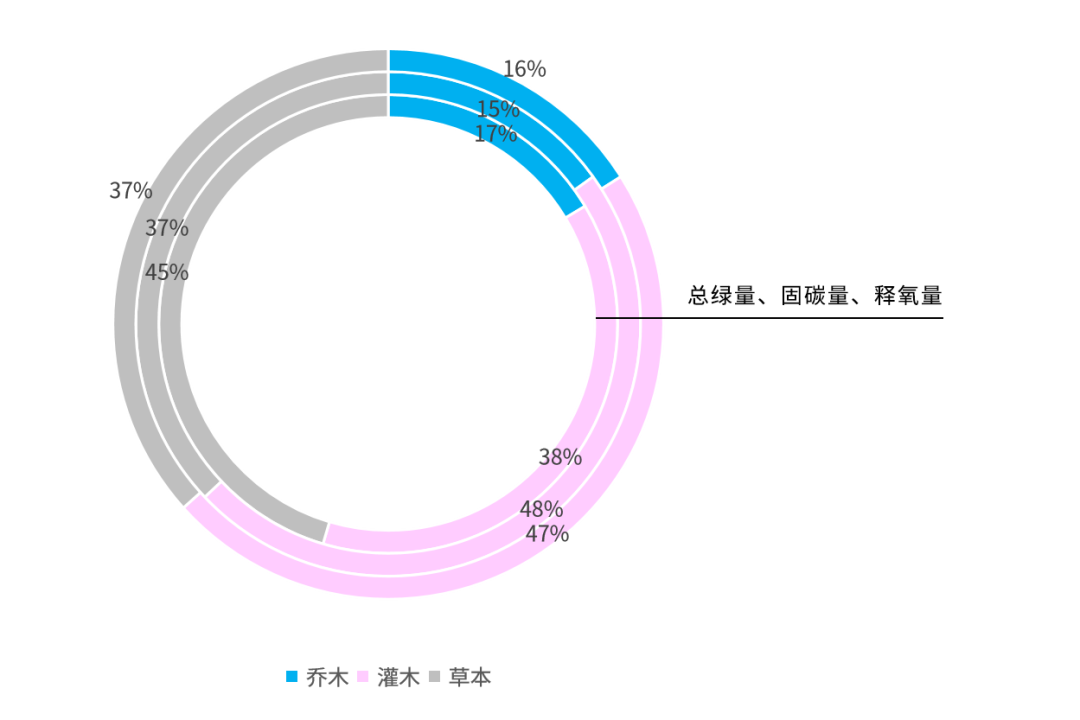

绿化固碳释氧量预测

《联合国气候变化框架公约》将碳汇定义为:从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制。林业碳汇是指森林植物通过光合作用将大气中的二氧化碳吸收并固定在植被与土壤当中,从而减少大气中二氧化碳浓度的过程、活动或机制。固碳释氧量计算根据用地性质不同有所差异,城市建设用地中,绿地主要为地面绿化,水域和其它用地中碳汇主要来源自然林地,交通设施用地暂不考虑绿化量,居住、公共服务、商业、工业等其它用地为地面绿化、屋顶绿化、垂直绿化则依据性质按不同比例整合配置。除建设用地及绿地的用地类型之外,其它建设用地类型按照以下原则进行计算,地面绿化面积按35%绿地率设计,屋顶绿化面积依不同用地类型设计为项目区屋顶总面积30%-70%,垂直绿化面积为项目区墙体总面积15%。自然林地为乔木、灌木、草本、藤本结合的复杂生物群落,地面绿化以乔木、灌木、草本最佳配置比例,屋顶绿化为灌木、草本结合模式,垂直绿化以藤本为主。

/ 建设用地常规绿化植物类型生态效益贡献

/ 建设用地立体绿化植物类型生态效益贡献

—

低碳城立体绿化与常规绿化比对

将低碳城经过立体绿化设计后的固碳释氧量与常规绿化进行比对,若绿化体系仅采用常规的地面绿化模式设计,植物配置为乔灌草结合,除非建设用地及用地类型为绿地外,其它建设用地类型总绿量为11419840m2,年固碳量为38263.17t,年释氧量为28134.44t。因此加入立体绿化后将比常规绿化总绿量、固碳量、释氧量均增加90%以上。

/ 低碳城立体绿化与常规绿化比对表

|

类型 |

冠层 |

物种数 |

面积 (km2) |

总绿量 (*1000m2) |

固碳量(t/a) |

释氧量(t/a) |

|

常规绿化 |

乔木 |

24 |

692316 |

1874.45 |

5770.02 |

4506.03 |

|

灌木 |

15 |

1038474 |

4359.51 |

18320.63 |

13319.38 |

|

|

草本 |

8 |

1730790 |

5185.88 |

14172.52 |

10309.03 |

|

|

总和 |

11419.84 |

38263.17 |

28134.44 |

|||

|

立体绿化 |

总和 |

21734.72 |

73211.85 |

53659.67 |

||

|

立体绿化比常规绿化增加 |

90.32% |

91.34% |

90.73% |

|||

低碳城的固碳量、释氧量贡献最大的主要为城郊自然林地占比49%,城区绿地占比25%,城区立体绿化占比26%。进而制定相对应的碳汇策略,如提升城郊林地碳汇效能,保护修复自然山林、湿地,修复生态廊道断点,保护修复河流、道路绿地生态廊道,拓宽绿廊,保留农田与耕地,因地制宜推广立体绿化等。

04.

构建高效碳汇的

蓝绿亲自然生态空间

—

提升城郊林地碳汇效能

以增加林草碳汇为目的,开展林地碳汇机制研究和修复、监测技术研究与应用。开展天然森林湿地保护修复,实施低碳郊野公园、坪地森林公园、松子坑郊野公园郁闭度提升工程,提升森林蓄积量,营造物种丰富的近自然地带性森林群落和湿生环境,完善森林湿地生态系统,拓展绿色碳汇空间。

/ 森林郁闭度提升及造林工程分布图

—

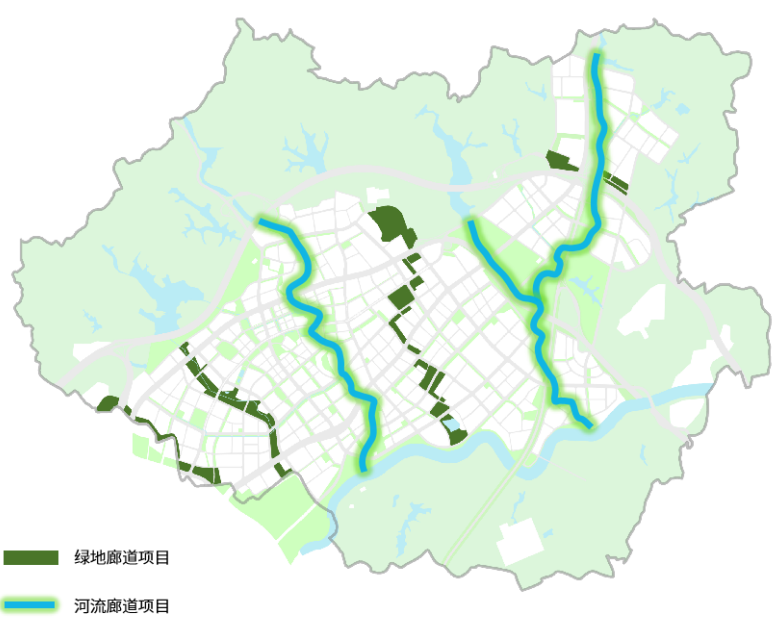

修复城市生态廊道断点

重点打造北、东、南三侧山体之间滨水和主要道路两侧绿地生态廊道,适当拓宽绿廊宽度,有效提高城郊储碳量。茂盛的绿色廊道可沿街道提供大量树荫、自然通风和降温,同时,这些生物过滤网络也可以帮助净化雨水和防洪,以滨河散步道、滨水广场以及滨河体育休闲等提供河岸周边社区的游憩休闲,同时滨水开放空间也强有力的支持了更大范围内的生态联系。

/ 修复生态廊道断点工程分布图

—

因地制宜推广立体绿化

优先在公共建筑、绿色产业园区、低碳城公园等公共活动空间开展立体绿化设计和建设,在低碳城会展中心、学校、医院、体育馆等通过屋顶花园、阳台和露台绿化、垂直绿化等措施;居住区立体绿化,实施屋顶绿化、阳台绿化,结合裙楼绿化工程经验,建设裙楼屋顶花园和露台花园,探索具备低碳城特色的屋顶绿化建设方式;重点围绕城市家具、公厕、垃圾站、休息区等公园绿地配套设施立体绿化建设,打造适宜于低碳城特色的桥体绿化、围栏绿化及邻避设施立体绿化亮点工程。

/ 功能节点类立体绿化工程分布图

—

高效碳汇空间生态技术

绿色亲自然空间,保护修复城郊山林、湿地,农田,综合提升生态绿地碳汇效能,应用碧道建设技术、人工湿地、生态沟道、多季相植物群落营造、近自然高生物多样性森林群落营造、新型生态农业设施和智能监测系统等生态技术,塑造亲近自然的低碳生态活力,融入生态文化普及设施,打造自然低碳展示示范基地。

/ 绿色亲自然空间生态技术应用分布图

蓝色亲自然空间,启动区内丁山河水体生态修复,厚植生态本底,拓展多元生境空间,加快形成多元生态系统,不断提高各类生物资源总量和生物多样性。建设近自然、低干预、原生态的“再生栖息地”,结合城市公共空间功能,打造兼顾安全防御、城市活力、生态保育的“韧性滨水带”,营造具有低碳城活力特色、创新氛围的“活力水廊道”,打造径流优化,净化转输,海绵胶囊,兼顾水体修复与雨洪管理的“零碳海绵城”。

/ 深圳国际低碳城自然生态空间规划专题项目组成员:吴丹、张亮、李晓君、何广英、路镕菲、刘枫

/ 首图来源:作者及项目组成员自摄

吴丹,深规院市政规划研究院 主创工程师

张亮,深规院市政规划研究院 高级主任工程师

· 欢迎关注 ·

编辑

丨

何瑜

校审

丨

李晨

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):实现碳中和目标的自然生态空间规划策略研究

规划问道

规划问道