戳这里查看本文精华版

【摘要】东京轨道交通和城市空间协同发展在世界处于领先水平,其轨道交通网络和现代化城市建设具有百年历史。理解东京轨道交通和城市空间协同发展的历史演进规律有利于完善大城市公交导向开发经验。本文以东京23区为对象,基于史料分析梳理了东京轨道交通与城市空间协同发展的7个历史阶段,剖析了二者互动关系的演进规律。研究发现东京轨道交通与城市空间在历史上形成了彼此促进的演进规律,轨道交通起了引领城市空间结构扩张和多中心发展的作用,城市规划从技术和法规层面对轨道交通建设和沿线开发提供了支撑。东京轨道交通导向的城市开发实现了政府和市场共同作用下“运输服务+地产开发+生活营造”的多重目标。我国大城市在借鉴东京经验时也需警惕东京用地结构不均衡和轨道交通长距离通勤现象的发生。

引言

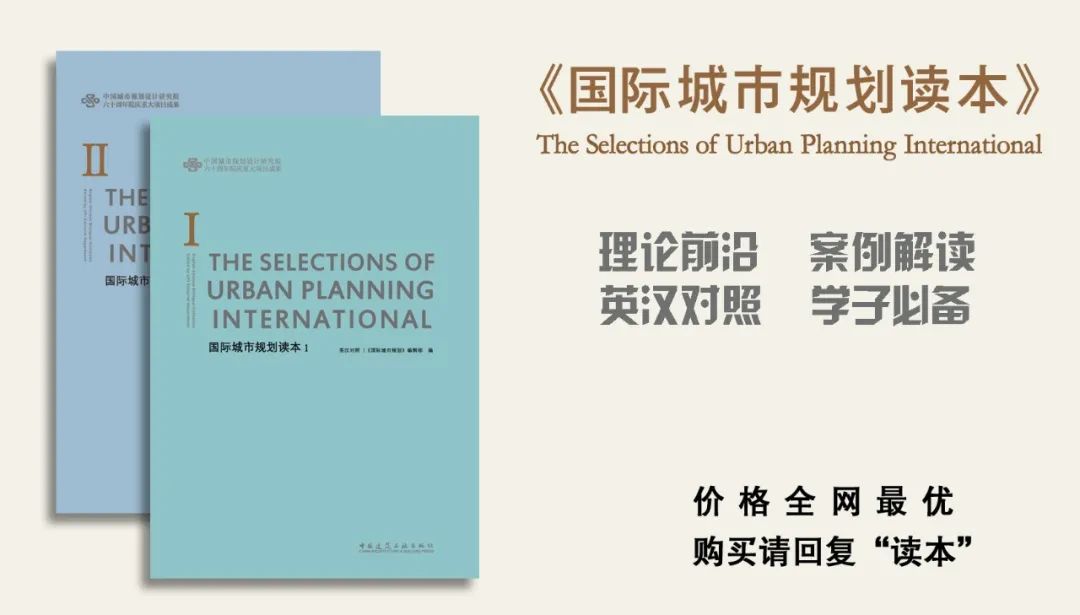

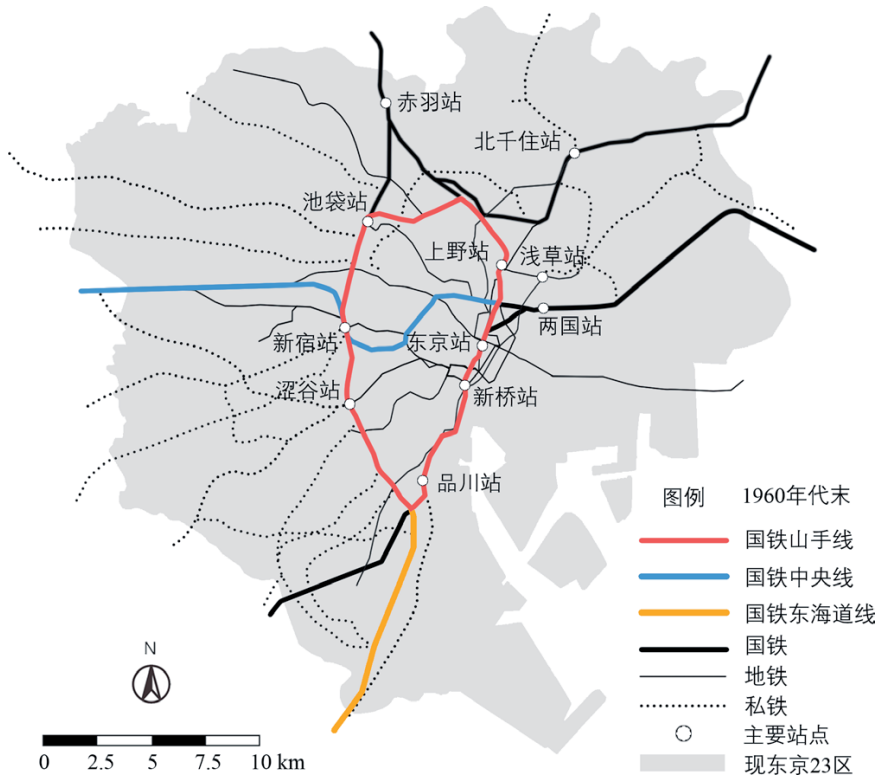

轨道交通作为公共交通的骨架,是引领大城市低碳出行和推动城市空间发展的重要基础设施。轨道交通与城市空间的互动关系是城市发展的重要研究议题。对比国际主要大城市轨道交通与城市空间的协同关系(图1),日本东京23区在人口密度、轨道交通线网密度、站点密度和出行分担率方面均处于世界领先水平,表现出轨道交通与城市空间协同程度高的特征。理解东京轨道交通与城市空间协同发展的历史演进规律有利于完善大城市公交导向开发经验。

注:轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车,不含巴士。

图1 世界主要大城市的人口密度、轨道交通线网密度、轨道交通站点密度、轨道交通出行分担率

现有关于东京轨道交通和城市空间发展的研究主要集中在以下几方面。一是针对东京轨道交通建设自身历史的研究,如广冈春山、青木荣一等学者研究了20世纪东京轨道交通的建设历史,矢岛隆和家田仁研究了东京轨道交通建设的重要历史事件,蒋中铭分析了东京都市圈轨道交通发展的历程和特点,但以上研究较少涉及与轨道交通相关的城市空间的考虑。二是针对东京城市建设历史的研究,如石田赖房、越泽明等学者研究了东京近代城市规划历史,谭纵波、吕斌等学者研究了20世纪以东京为代表的日本城市规划实践,但以上研究较少涉及针对轨道交通与城市空间关系的分析。三是针对东京轨道交通与城市空间发展的定量研究,如曹哲静研究了东京轨道交通网络中心与城市商业中心的现状关系,李妍研究了东京轨道交通与居住人口、就业岗位、城市功能布局之间的关系,但以上研究仅限于某一时间切面二者关系的研究。四是东京轨道交通站域开发的研究,如胡昂等研究了东京一主三副城市中心的站域土地利用,李建鑫和王雪研究了东京新宿站点与周边的协同发展,北田静男和周伊总结了东京枢纽站站城协同开发的若干模式,但以上研究多为单个或多个站域研究,未涉及对东京轨道交通与城市空间关系的整体分析。总的来说,现有研究尚缺少针对东京轨道交通与城市空间二者互动关系的历史阶段分析和规律挖掘。

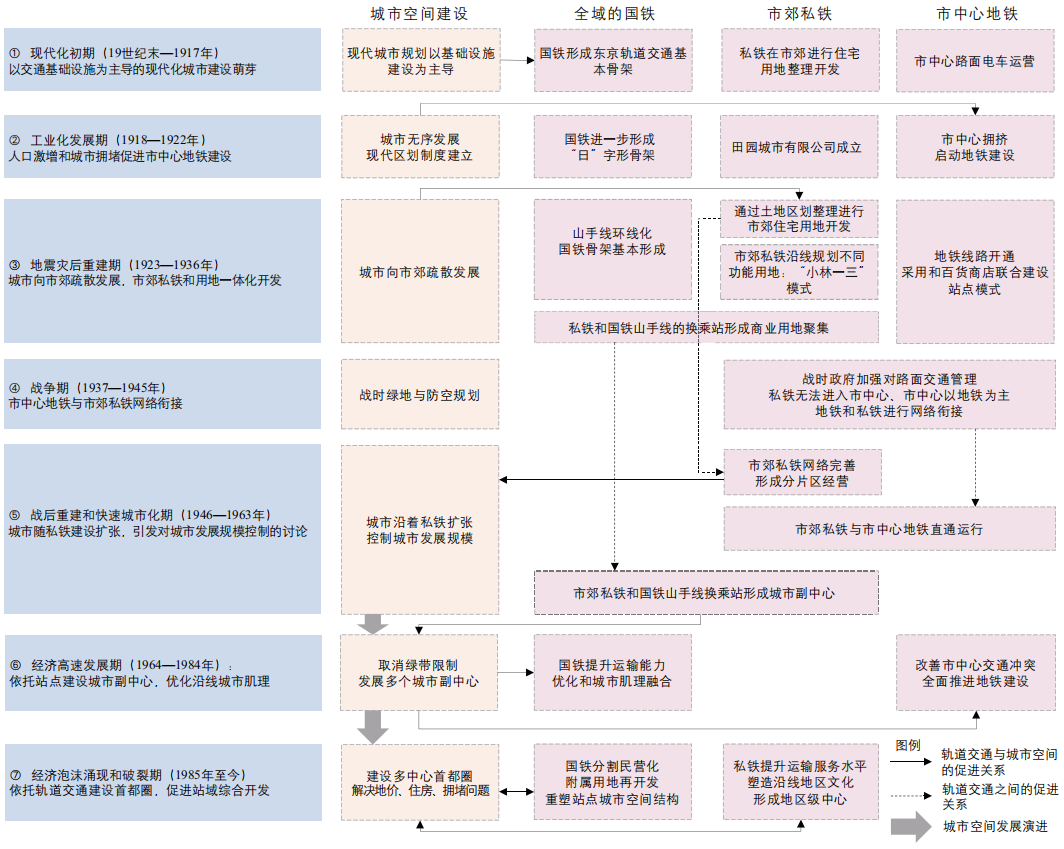

本文旨在以东京23区为例,基于史料分析,总结东京轨道交通与城市空间协同发展的重要历史阶段特征,进而剖析二者互动关系的演进规律,为我国公交导向开发提供经验启示。东京的轨道交通网络和现代化城市建设的重要时期源自19世纪末,至今已有逾百年的发展历史,故本文选取19世纪末至今的历史时期作为分析对象。历史阶段划分参考了影响日本东京轨道交通建设和城市建设的重要历史事件节点,包括1918年第一次世界大战结束、1923年关东大地震、1937年侵华战争全面爆发、1945年第二次世界大战结束、1964年东京奥运会、1985年《广场协议》【美、日、德、法、英五国签订的政府联合干预外汇市场协议,诱导美元贬值以解决美国贸易逆差问题,由此日元升值产生经济泡沫】签订。

1.1 现代化初期(19世纪末—1917年):以交通基础

设施为主导的现代化城市建设萌芽1860年代末,日本在西方冲击下拉开了明治维新序幕,进行了一系列现代化改革。城市建设方面,日本开始学习西方现代城市规划理念,并将东京作为首要试验田。1888年的《东京市区改造条例》【日本第一部城市规划条例,为1919年日本首部《城市规划法》(都市计画法)奠定了基础】提出将东京建设为现代化城市的重要目标,并提出将道路、铁道【本文统一采用“铁道”一词,包含其他文献或翻译采用的“铁路”一词之意】、桥梁、河道、公园、港口等基础设施布局作为城市规划重点;这些设想在1889年的《东京市区改造设计》中得以落实,包括对东京道路进行分级规划,建设东京站,建设连接东京新桥站和上野站的铁道;1903年的《东京市区改造新设计》【1889年《东京市区改造新设计》针对东京的道路、河道、桥梁、铁道、公园、商业设施、火葬场、墓地等基础设施作出规划,但由于规划规模过大和财政不足,1903年《东京市区改造新设计》对该规划进行了规模缩减,增加了少量重要项目】提出建设市中心7条铁道构成的线网。19世纪末—20世纪初,东京城市建设受到西方现代城市规划理念的影响,表现出以交通基础设施等物质空间规划为主的特点,为城市轨道交通发展带来了契机。

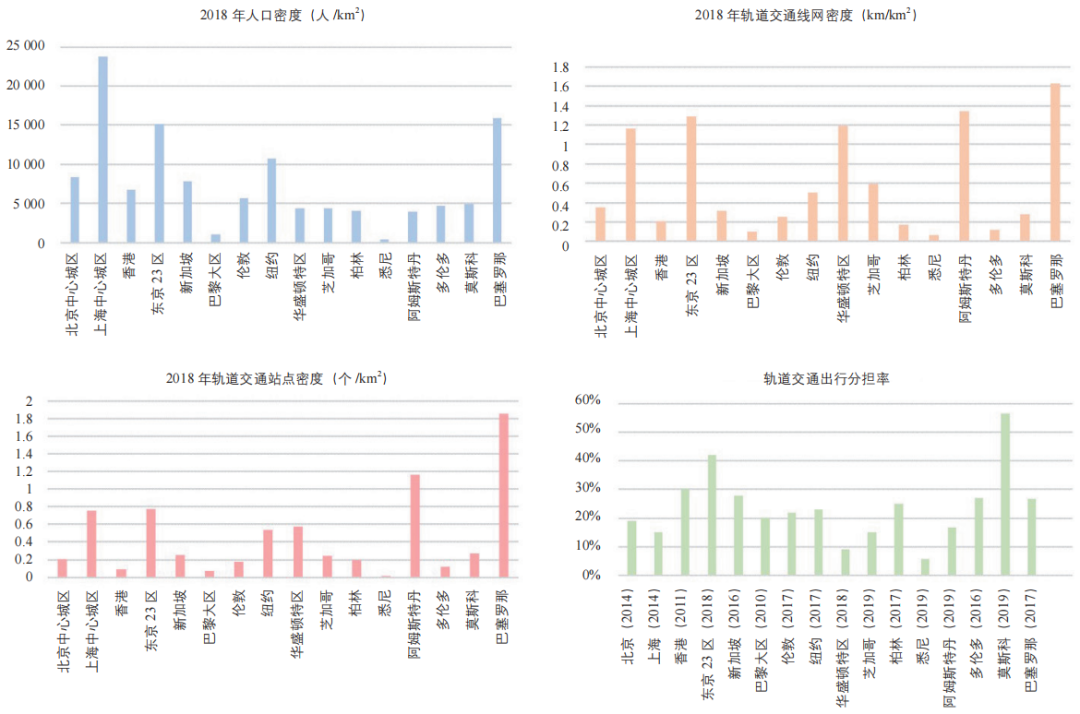

19世纪末—20世纪初,东京的轨道交通呈现以国有铁道(下称“国铁”)建设为主导的模式,并在一战前形成了国铁基本骨架。东京最早的轨道交通为1872年政府建设的连接东京新桥站与横滨市的铁道。1880年后,私营的日本铁道集团进一步建设了连接东京上野站与日本东北地区的铁道。随着1906年《铁道国有法》【将17家私营铁道收为国有,以保障国家对干线铁道的控制和经济发展】的颁布,日本铁道等在干线运营的私营铁道被国铁收购。1915年国铁实现了山手线、东海道线和中央线的运营,形成了东京轨道交通的基本骨架。

该时期东京除国有铁道的骨架建设外,市中心的路面电车和市郊的私有铁道(下称“私铁”)建设也初见苗头。依据1910年《轻便铁道法》【允许建设轨距为762mm以下的轻型铁道作为地方支线补充】,东京开始在市中心建设运营轻型路面电车(地铁前身)。此外,东武铁道、小田急电铁、京王电铁、京成电铁等私铁公司开始在东京市郊建设线路,运输祭祀参拜的游客和货物,并在市郊进行住宅用地的收购和整理。图2展示了1914年东京轨道交通网络建成情况。

图2 1914年东京轨道交通建成线路图(路面电车省略):国铁形成东京轨道交通的基本骨架

1.2 工业化发展期(1918—1922年):人口激增和城市拥堵促进市中心地铁建设

1918年一战结束后,日本作为战胜协约国在国际上地位大增,进一步加快了工业现代化建设和对外扩张准备。现代化和工业化引发了城市化,东京城市人口急速增长,从1910年的270万迅速增加到1920年的370万。东京市中心虽然有路面电车运营,但是无法满足快速增长的人口需求。东京地铁股份有限公司(東京地下鉄株式会社)的创始人早川德次在考察了欧美大城市的地铁建设后【详见东京地铁文化财团官网有关早川德次的介绍:https://metroarchive.jp/pic_year/year1920_1926/e15-48.html】,认为可以通过建设地铁网络的方式缓解市中心路面交通拥堵,经过多方努力,终于在1919年获得了东京市中心地铁线路建设许可。

该时期国铁和市郊私铁也有所建设。国铁的山手线和中央线进一步开通连贯运行,于1919年形成了“日”字型线路运行结构。私铁方面,日本实业家涩泽荣一受到英国霍华德“田园城市”规划理念的影响,于1918年创办了“田园城市有限公司”(田園都市株式会社,现东急电铁),在东京西南市郊进行私铁建设和沿线住宅开发,成为1923年关东大地震后东京大规模市郊开发的早期探索。

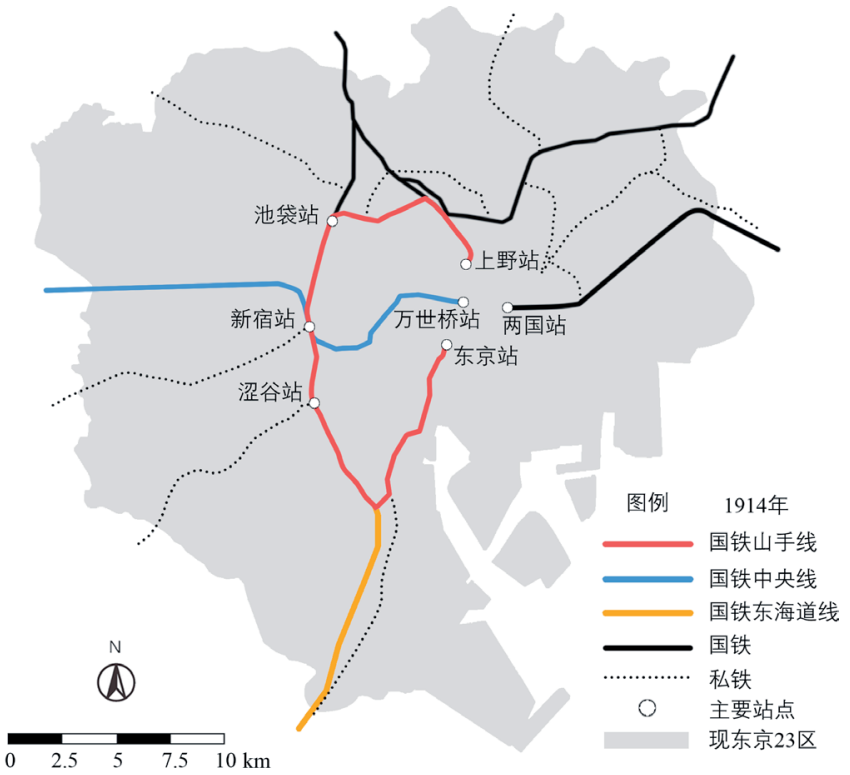

1.3 地震灾后重建期(1923—1936年):城市向市郊疏散发展,市郊私铁与用地协同开发

1923年关东大地震后,防灾意识改变了人们的居住观念,不再流行居住在人口密集的市中心,而是选择前往宁静的市郊,城市逐渐向市郊疏散发展(图3)。私铁公司开始在东京市郊通过土地区划整理的方式,积极推动沿线土地开发,形成了以下三种典型模式。

图3 1925年东京城市规划图(内务府告示第14号):城市向市郊发展

1923年关东大地震之前,便有私铁公司在东京市郊进行住宅用地的收购和整理。大地震之后,私铁开始成规模地通过土地区划整理进行铁道沿线住宅用地开发。在土地区划整理中,土地整理者与土地所有者进行换地和让地等模式的交易,从而对市郊杂乱不规则的土地进行重新规划,以实现土地的开发价值。例如田园城市有限公司在1923年关东大地震后逐渐收购了东京多摩川台地区、洗足地区和大冈山地区用地,进行铁道沿线住宅开发(图4)。地震后私铁公司开始宣传市郊外低密度住宅和田园生活新方式,相比市中心高密度住宅,市郊低密度住宅更少受到地震次生灾害影响,因而得到许多防灾意识较强的中产阶级青睐。

图4 1923年东京多摩川台的住宅区规划图:私铁+同心圆住宅区模式

随着市郊住宅用地的开发,私铁客流不均衡问题出现:市郊居民每日乘坐私铁前往东京市中心上下班,在工作日早晚高峰产生了单向通勤客流,而其他时间私铁利用率和客流量较低。为了促进私铁在不同时间段的双向均衡客流,东京私铁引入了关西地区阪急电铁创始人“小林一三”模式:私铁公司在铁道沿线规划不同功能的用地,形成游乐场、主题公园、温泉场、酒店等多种城市功能的用地开发;在工作日早晚高峰之外,市中心的人们可以乘坐私铁往返市郊的休闲娱乐场所,促进了私铁在各个时段的双向稳定客流。小林一三模式反映了一种由私铁主导、以提升客流竞争力和运营收益为目标的创新经营模式。东京私铁在市郊建设住宅区和各类休闲娱乐设施,据此设置站点并用轨道线路串联,形成了沿线稳定的出行需求和土地开发收益。但同时,这种以吸引消费客流为主的土地布局模式也导致私铁站点缺少对大型绿地和城市公共空间的串联。

(3)私铁与国铁环状山手线的换乘站形成商业用地聚集

国铁于1925年完成山手线环线化,于1933年基本完成复线化和客货分离,至此,东京市内国铁骨架基本形成。市郊私铁由于开发权限制无法进入市中心,只能止于国铁环状的山手线上。市郊居住者不断增加,使得私铁和山手线的换乘站不断发展,形成了商业用地聚集。震后复兴为国铁山手线与私铁换乘站的站前广场重建带来契机,站前广场通过土地区划整理和街区整治得以重建开发。此外,大正时期(1912—1926年)民主之风和消费文化兴起,各大百货商店开始在山手线的池袋、涩谷等大型私铁换乘站聚集,形成了繁华的站前商业街。

该时期东京市中心的地铁线路也开始建设。东京地铁股份有限公司于1927年建成了东京首条“上野至浅草”方向的地铁线路,于1934年增加了“浅草至新桥”方向的地铁线路。东京地铁采用了和百货商场共同出资建设部分地铁站点的模式,将地铁出入口和百货商场出入口相衔接。图5展示了1920年代末东京轨道交通线路的建成情况。

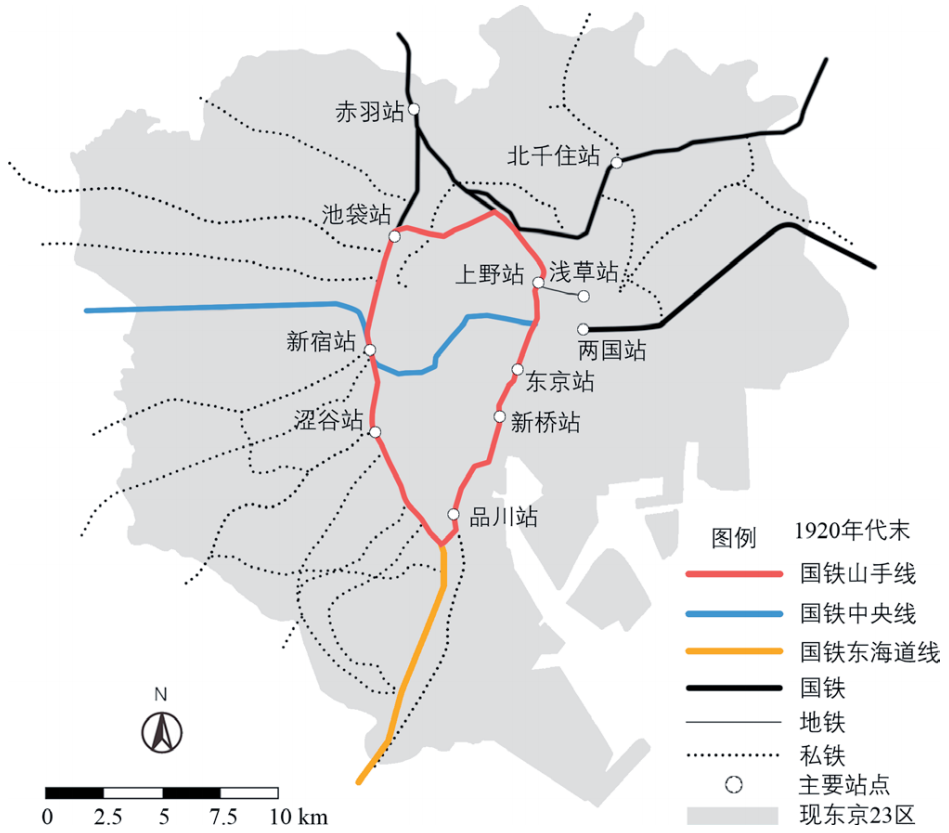

图5 1920年代末东京轨道交通建成线路图(路面电车省略):市郊私铁大规模建设

1.4 战争期(1937—1945年):市中心地铁与市郊私铁网络衔接

1937年日本侵华战争全面爆发,第二次世界大战随之而来,东京进入以防空规划和物资运输为主的战备状态。为了保障战时物资和人力运输,1938年《路面交通事业调整法》【提出对私营交通运输主体进行合并,加强其与公营/国营交通运输主体的协同,以保障战时交通运输,避免私营交通运输主体的无序竞争】加强了对路面交通的管制,规定私铁不能进入东京市中心,市中心采用地铁建设为主导的模式,地铁通过线路建设和延长的方式与市郊私铁进行网络衔接(图6)。

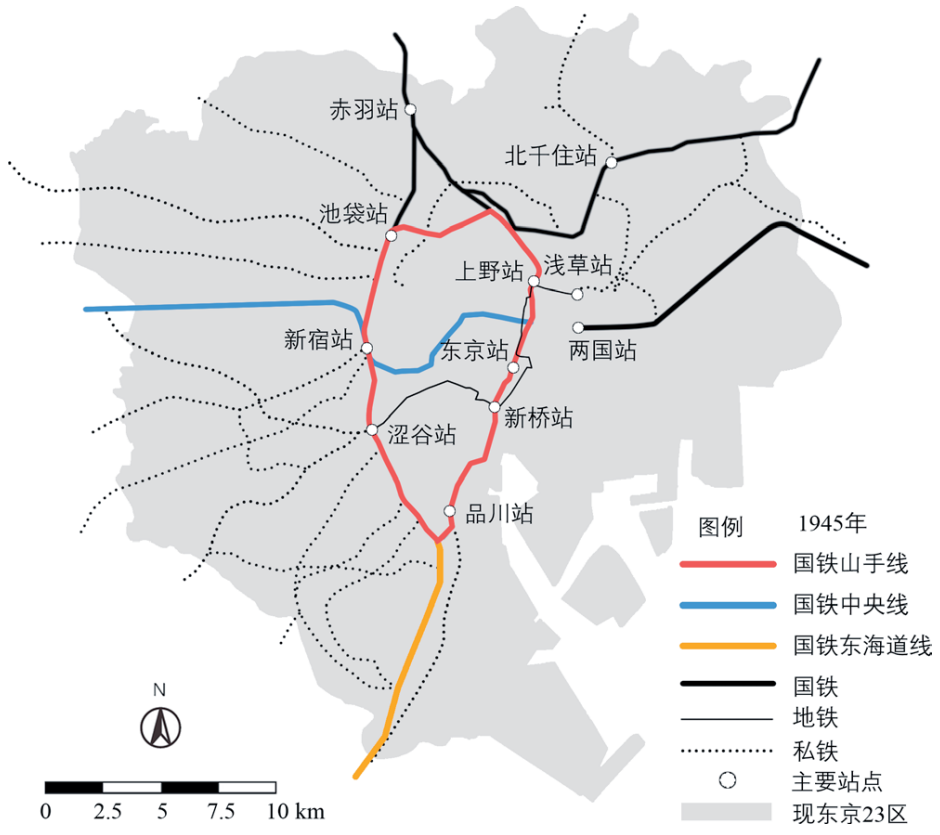

图6 1945年东京轨道交通建成线路图(路面电车省略):市中心地铁和市郊私铁网络衔接

1.5 战后重建和快速城市化期(1946—1963年):城市随私铁建设扩张,引发对城市规模控制的讨论

二战期间美军对东京的大轰炸造成了满目疮痍,1945年二战结束后东京再一次亟待重建。与此同时,二战后大量人口涌入日本大城市,东京人口迅速增长。在这样的背景下,私铁延续二战前的模式在市郊进行了大规模的线路建设和用地开发,城市随着轨道交通建设逐渐扩张,引发了对大城市规模控制的讨论。

二战前私铁便在东京市郊进行铁道建设和用地开发,这种模式在二战后得到进一步推广和完善:私铁通过复线化、高架化、地下化建设,在东京市郊形成了以通勤功能为主的轨道交通网络;各家私铁沿着山手线外的轴向方向,在各个区域形成了分片区经营的局面。

1960年代初,随着私铁建设和城市发展,东京市郊居住人口不断增多。由于私铁一直无法进入市中心,导致私铁与国铁山手线的换乘站越来越拥挤,反而降低了从市郊乘坐私铁通往市中心的便利性。于是私铁公司纷纷向政府申请进入市中心,最终以市郊私铁和市中心地铁直通运行的方式得以解决,如1960年京成电铁和浅草线地铁实现了直通运行。

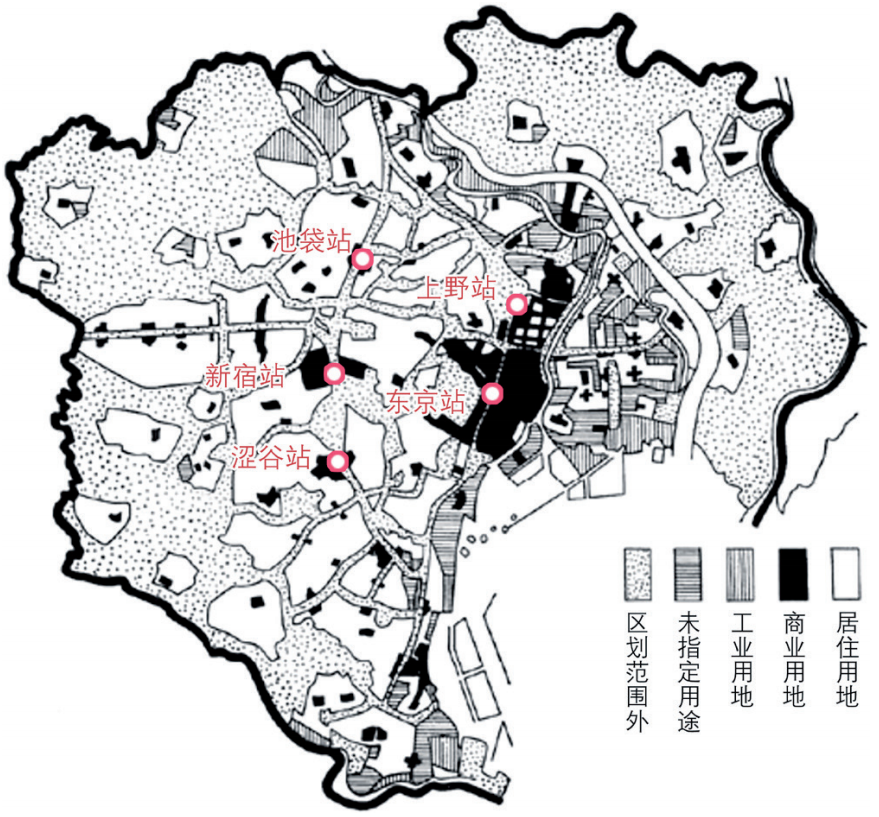

二战前私铁和国铁山手线的换乘站形成了商业用地聚集。二战后,1946年《东京战灾复兴城市规划》【提出了以23区为母城,23区外设置卫星城的结构模式。其中23区内划分了若干组团,每个组团中心设置商业用地,并围绕轨道交通站点布置】提出促进商业用地分散发展,围绕主要轨道交通站点扩大商业用地(图7)。由此私铁和国铁山手线的主要换乘站新宿、池袋、涩谷地区迎来了发展契机:1958年第一次《首都圈基本规划》提出城市结构与用地功能的多中心发展策略,同年首都圈整备委员会提出将新宿、池袋、涩谷发展为城市副中心。

图7 1946《东京战灾复兴城市规划》中的土地利用规划:商业用地沿主要轨道交通站点分布

(4)对城市发展规模控制的讨论

人口增加和私铁建设促进了城市扩张,也引发了二战后对城市发展规模控制的讨论。早期的声音认为应该控制城市规模。一是通过绿带建设限制大城市规模,如1946年《特别城市规划法》【旨在二战后促进城市快速重建,属于特别立法行为,实现一般情况下难以在短期内实现的规划内容】受到英国伦敦绿带规划实践的影响,提出建设绿带以限制东京无序扩张。二是疏解首都用地功能,如1956年《首都圈整备法》【根据该法,东京进行了5次首都圈基本规划,规划目标从限制东京城市规模到建设多中心首都圈:1958年第一次《首都圈基本规划》提出以东京城市中心100km为半径,通过设置卫星城和绿带,控制城市无序扩张;1987年第四次《首都圈基本规划》提出形成首都圈多中心分散式网络结构】提出疏解首都功能,控制城市无序扩张;1959年《工业等限制法》【为了控制东京规模,该法提出限制在东京23区内新建工厂和大学】提出限制东京23区的工业用地开发;1962年第一次《全国综合开发规划》提出平衡区域发展设想,通过大城市外围设置工业开发区和重点开发区,分散东京等大城市内的工业用地和人口。

而后期的声音逐渐否定了早期对大城市规模限制的做法,认为大城市一系列问题的根源在于城市基础设施和住宅供给不足、城市结构不合理,不应盲目限制大城市规模,而应形成以大城市为中心的城镇群体系。1963年《新住宅城市开发法》提出增加大城市住宅用地供给、通过土地区划整理促进住宅建设和城市开发;1965年《首都圈整备法》修订,放弃了绿带规划理念。随后东京开始向建设城市副中心和多中心首都圈的方向演进。

1.6 经济高速发展期(1964—1984年):依托站点建设城市副中心,优化沿线城市肌理

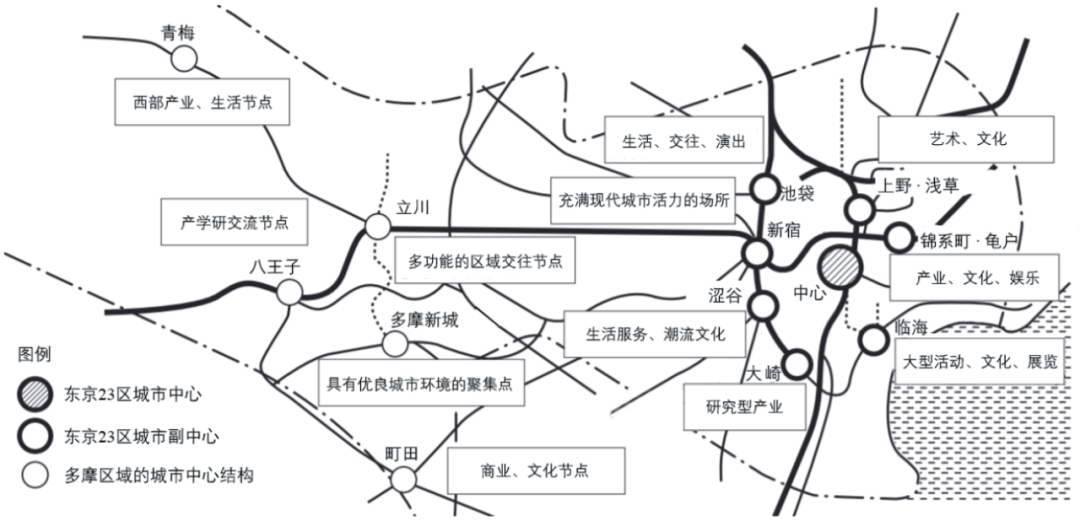

1964年东京奥运会至1985年《广场协议》签订期间,是日本经济高速发展期。东京从限制城市发展规模转向建设城市多中心和促进区域发展。1982年《东京都长期规划》【旨在缓解东京城市中心一级集中问题,建设城市副中心和多摩地区中心,促进职住平衡;1986年第二次《东京都长期规划》进一步完善了东京都多中心城市结构】在池袋、涩谷、新宿三大城市副中心基础上,新增了大崎/五反田、锦系町/龟户、上野/浅草3个副中心;1986年第二次《东京都长期规划》再次追加了台场地区为临海副中心,东京共形成7个副中心(图8)。这些副中心均依托重要的轨道交通站点建设。1969年《城市再开发法》提出促进土地复合利用的城市更新制度,为副中心站前区域更新开发提供了制度保障。

图8 1986年第二次《东京都长期规划》:东京城市中心和副中心结构体系

与建设城市副中心对应的是解决东京市中心的交通拥堵问题。1960年代城市机动化水平大增,小汽车和路面电车形成冲突,造成了一系列交通拥堵问题。于是东京在1960年代中期废除路面电车,改由地铁和巴士替代,通过建立地铁建设费补助金制度,大力推进市中心地铁建设,并增加与市郊私铁的直通运行(图9)。东京市中心的地铁网络在1980年代中期基本成型。

图9 1960年代末东京轨道交通建成线路图:市中心地铁网络大规模建设

该时期国铁通过一系列措施提升了运输能力,优化了基础设施与城市肌理的融合。一是通过“通勤五方面作战”计划增加运力和改善线路通勤拥堵,即针对东海道本线、中央本线、东北本线、常磐线、总武本线5条主要线路,全面提升速度,修建复线化线路,开设快车线路。二是通过国铁和城市道路的立体交叉化工程增加道路通行安全,优化国铁沿线与城市肌理的融合。国铁位于地面的线路段与城市道路产生了众多交叉口,影响了路面交通安全和效率,对沿线城市肌理造成了分割。为了解决该问题,日本建设省和运输省在1969年签订《城市道路与铁道的立体交叉化有关协定》,共同推进城市街区和国铁线路的综合整治,包括将国铁地面段线路抬高或下穿,通过城市更新增强站域和街区的整体开发。

1.7 经济泡沫涌现和破裂期(1985年至今):依托轨道交通建设首都圈,促进站域综合开发

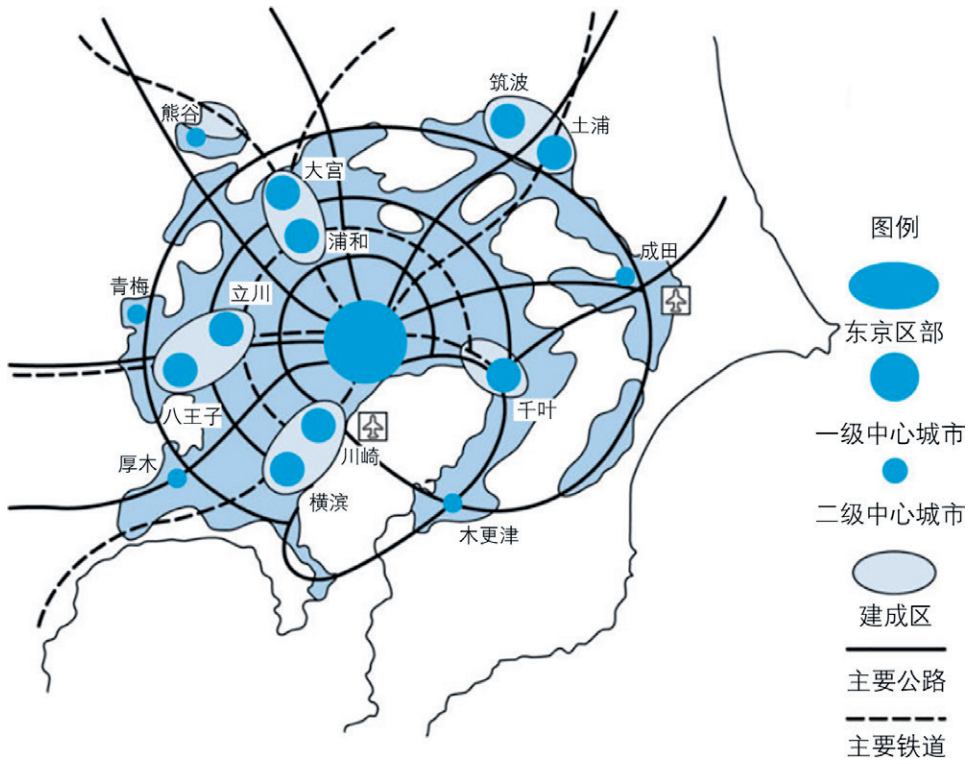

日本1985年签订《广场协议》后,经济泡沫涌现,1990年代后经济泡沫破裂。在1980年代中后期,东京土地开发投机现象严重,导致了土地价格畸高、住房短缺和城市拥堵。为进一步缓解大城市问题,东京提出依托轨道交通建设多中心首都圈的区域城市结构体系。1986年第四次《首都圈基本规划》提出建设东京区部外的城市中心,并通过交通网络互相连接(图10)。1987年第四次《全国综合开发规划》提出形成多级分散的国土空间结构,通过轨道交通建设形成东京等大城市的一日通勤圈。

图10 1986年《第四次首都圈基本规划》:多中心首都圈城市结构

(2)国铁附属用地再开发,重塑基于站点的城市空间结构

1987年国铁进行分割民营化改革,推动了附属用地的商业再开发。1987年以前,国铁业务范围被限定为运输服务,不能像私铁那样经营沿线商业开发。1980年代中后期,国铁逐渐经营不善,于是在1987年进行了分割民营化改革,形成了今天的日本旅客铁道集团(JR: Japan Railway)。1986年出台的《JR公司法》【全称为《旅客铁道公司和日本货物铁道公司法》,提出国铁由国营转为民营等系列举措】允许国铁沿线用地的经营开发:一方面国铁自持用地的经营形态发生改变,开始进行上盖商业综合体建设【例如国铁自营的ATRE百货商店】;另一方面国有铁道清算事业团于1987年成立,为弥补国铁债务亏空,开始出售国铁附属工业用地,并转换为商业用途。

在建设多中心首都圈背景下,国铁附属用地的商业再开发重塑了基于站点的城市空间结构。一方面,国铁站域通过“再开发等促进区”制度,形成了高强度的综合开发和良好的公共空间品质,并通过强化站点的辐射功能带动了周边地区的发展。另一方面,国铁是联系东京区部中心与首都圈其他地区中心的重要廊道,国铁站点也是东京轨道交通网络中的关键换乘节点,国铁在不同站域形成了不同主导功能的高强度开发,轨道交通与土地利用形成了较好的协同。

该时期除了国铁附属用地再开发推动了东京城市空间结构的优化外,市郊私铁也通过铁道沿线的地域文化塑造,强化了地区级中心的发展。经济泡沫破裂后,私铁为了改善经营,从原先的沿线地产开发模式扩大为沿线生活服务轴建设模式,通过策划铁道沿线城市活动、引导当地社区参与、为沿线居民提供生活消费服务等措施,形成了私铁独有的沿线地域文化。此外在1980年代末—1990年代初,私铁通过一系列措施提升了市郊通勤效率和服务水平,如通过双复线化工程提高运输能力,增设站点无障碍设施,进行站前广场和商业街开发,优化站点与街区肌理的协调等。这些措施促使一些私铁站点逐渐发展为地区级城市中心。

(1)东京轨道交通和城市空间在历史上形成了彼此促进的演进规律

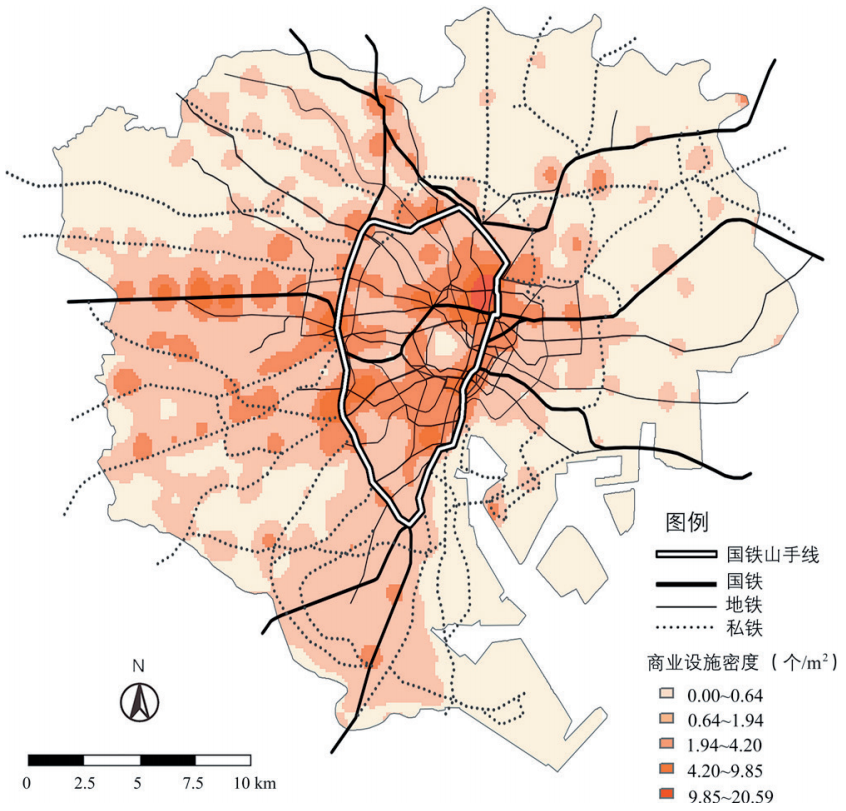

如今东京23区形成了国铁、地铁、私铁三者相互衔接的轨道交通网络体系,以及多中心的城市结构(图11)。纵观东京轨道交通和城市空间发展的百年历史,二者形成了相互支撑的结构关系和彼此促进的演进规律(图12)。一方面,轨道交通建设起到了引领城市空间结构发展的作用。东京轨道交通建设作为工业化和现代化的象征,始于现代城市建设初期,占据了时代先机,形成了城市建设开发的重要骨架。例如国铁作为区域廊道,其换乘站点逐渐形成商业用地聚集,并发展为城市副中心,在1987年分割民营化改革后,通过附属用地再开发,重塑了多中心的城市空间结构。市郊私铁在1923年关东大地震和1945年二战后的城市重建阶段,通过沿线用地开发,推动了城市向市郊发展,并在20世纪后期通过塑造沿线地区文化形成了若干地区级城市中心。

注:国铁是连接东京重要城市节点和首都圈的区域干线,地铁呈网状分布在国铁山手线内部,私铁呈放射状分布在国铁山手线外部。

图11 现今东京23区轨道交通网络和商业设施分布

图12 东京23区轨道交通和城市空间的互动发展过程

另一方面,城市规划对轨道交通建设起了保驾护航的作用。东京历版城市规划均将轨道交通建设作为重要的规划内容。此外《土地区划整理法》《城市再开发法》等城市规划法规为轨道交通沿线土地整理、站前广场建设、站域开发提供了制度保障。

(2)东京轨道交通导向城市开发是政府和市场共同作用的结果

东京的轨道交通发展是政府和市场共同作用的结果,形成了不同类型的轨道交通导向城市开发模式。国铁反映了一种前期政府主导、后期市场主导的模式。国铁因长期政府主导具有在东京全域运营的天然优势,因此站点多设置在东京重要的城市节点,1987年分割民营化后政府让渡了部分经营权给市场,由此激活了站域高密度商业开发,带动了城市重要节点的发展。私铁反映了一种市场主导、政府干预的模式。私铁由于拥有沿线土地产权,得以持续不断地优化沿线用地开发,形成了高混合度的站域土地利用和铁道沿线生活圈;政府一方面约束私铁仅在市郊运营,以保障国铁主导地位,另一方面通过“城市再开发事业”等制度为站域开发提供保障。地铁主要为政府主导,以解决高密度市中心的出行需求,由于不具备沿线土地所有权和缺少站域开发动机,站域未形成明显的圈层开发结构。

东京轨道交通导向城市开发具有政府和市场主导下的多重目标。在政府保障公共利益层面,需要提供公共运输服务、维护轨道交通出行主导地位、引导城市建设和新区开发、重塑城市节点、激活铁道沿线社区。在市场化运营层面,需要提升出行便利性以吸引客流量,并通过站域商业开发获得铁道物业经营收入。东京案例提供了一种多主体、多目标的轨道交通导向城市开发视角。

东京也面临着难题和挑战。轨道交通沿线土地利用结构仍然存在不均衡现象。例如国铁山手线内以行政和商业用地为主,缺少居住用地,由此带来了职住不平衡与轨道交通长距离通勤问题。此外东京轨道交通由于涉及多重运营主体,存在较高的空间协调成本。例如市郊分片区运营的私铁缺少纵向线路连接不同运营主体的放射状线路;不同轨道交通运营主体的换乘站存在乘客需要多次出入闸机、换乘空间寻路复杂、出入口过多的现象,未来仍需进一步优化。

东京轨道交通和城市空间协同发展的演进规律可以为我国大城市公交导向开发提供以下启示。

首先,需发挥轨道交通对城市空间结构的引领作用。东京经验显示轨道交通在城市化不同阶段发挥了不同作用:在人口聚集的城市化早期,地铁是缓解路面交通冲突和拥堵的有效方式;在人口扩张的城市化中期,轨道交通可以引领城市规模扩张和新区建设;在城市化中后期,围绕重要站点的高密度开发有利于形成多中心的城市结构。虽然我国大城市轨道交通建设错过了城市化早期,但是仍面临着新城开发和城市多中心结构调整的需求。因此可以发挥市郊轨道交通对新城新区建设的引领,在重塑城市多中心结构体系时,可以结合轨道交通站点进行多中心建设和用地开发,并运用快线服务将这些站点串联。

其次,需加强城市规划对轨道交通建设和沿线开发的支撑。我国大城市总体规划中常将轨道交通作为专项规划,规划内容主要为线路选址,还需要进一步考虑线路选址与城市空间结构是否协同,如城市中心是否与换乘枢纽相匹配。此外可结合轨道交通站点的具体特点对城市用地开发强度进行分区。

再者,可发挥市场对公交导向开发的促进作用。我国早期地铁和城市建设主体各自为政,形成了空间上的“两层皮”。虽然我国地铁不像东京私铁具有沿线土地所有权,但对于站点地下经营部分、站点商业上盖部分以及与站点衔接的邻近开发部分,可以形成由地铁公司、地产公司等共同组成的“综合开发主体”,采用出让或者协议的方式获取土地进行合作开发,从而促使地铁公司参与到站域商业开发中。此外,城市政府在引导地铁沿线开发时,可通过容积率奖励制度,鼓励站域公共空间建设、土地混合利用、步行友好环境打造和街区活化。

我国在借鉴东京案例的同时也应避免东京用地结构不均衡和轨道交通长距离通勤问题的重演,包括避免城市某一中心的用地功能单一,促进轨道交通站域和沿线的职住平衡,提升城市主要出行廊道的轨道交通运行效率和便利性等。

东京轨道交通与城市空间协同发展经历了百年历程,二者形成了彼此促进的演进规律,轨道交通起到引领城市空间结构扩张和多中心发展的作用,城市规划从技术和法规层面对轨道交通建设和沿线开发提供了支撑。在政府和市场的共同作用下,东京轨道交通导向城市开发实现了“运输服务+地产开发+生活营造”的多重目标。如何更好地基于我国国情促进大城市轨道交通与城市空间协同发展,是需要不断研究的议题。UPI

作者:曹哲静,同济大学建筑与城市规划学院城市规划系,助理教授,硕士生导师。caozhejing1120@163.com

延伸阅读

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 东京轨道交通与城市空间协同发展的历史演进和经验启示【2023.6期】

规划问道

规划问道