0 引言

辞海中的“文化”包括两层含义,广义指人类在社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和,狭义指社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。而牛津词典(2013)[1]中的“文化(culture)”是指被公认的人类智力成就(human intellectualachievement regarded collectively),包括艺术等多种表现形式。文化是人类生存和生活所产生的各种意义,具有连续性和历史继承性。

文化作为人类的智力成就的积淀,无论是文艺活动的开展,文化事业的建设,还是文化产业的发展,都引发对城乡空间的新需求。空间是一种“硬”载体,而文化则是一种“软”要素,如何实现两者匹配,成为新时代城乡规划的重要议题。上海新一轮城市总体规划在国土空间规划的“三线”基础上,开创性地提出了“第四条线”即“文化保护控制线”。本文围绕“第四条线”,探讨国土空间规划体系中文化空间的有效保护、引导、激励和管控,是本文研究重点。

1 “文化保护控制线”划示工作概述

1.1

“文化保护控制线”的提出和基本规定

根据城市发展的阶段特征与实际需求,上海新一轮城市总体规划提出“四线”管控体系。市域空间结构形成以“三大空间、四条红线”为基本框架的空间分区管制体系。《上海市城市总体规划(2017—2035)》(以下简称“2035 总规”)[2]中,第 36 条关于“文化保护控制线”的规定中,关于文化保护控制线分类包含了:历史文化遗产、自然(文化)景观和公共文化服务设施等要素的保护和控制范围,并建立定期评估与更新机制,逐步增补保护对象,拓展文化保护范围。参考历史文化遗产的紫线管控要求实施最严格的文化保护制度。第 91条关于“空间管控机制”的规定中要求“四线”划定空间方案落地后纳入各级法定规划。

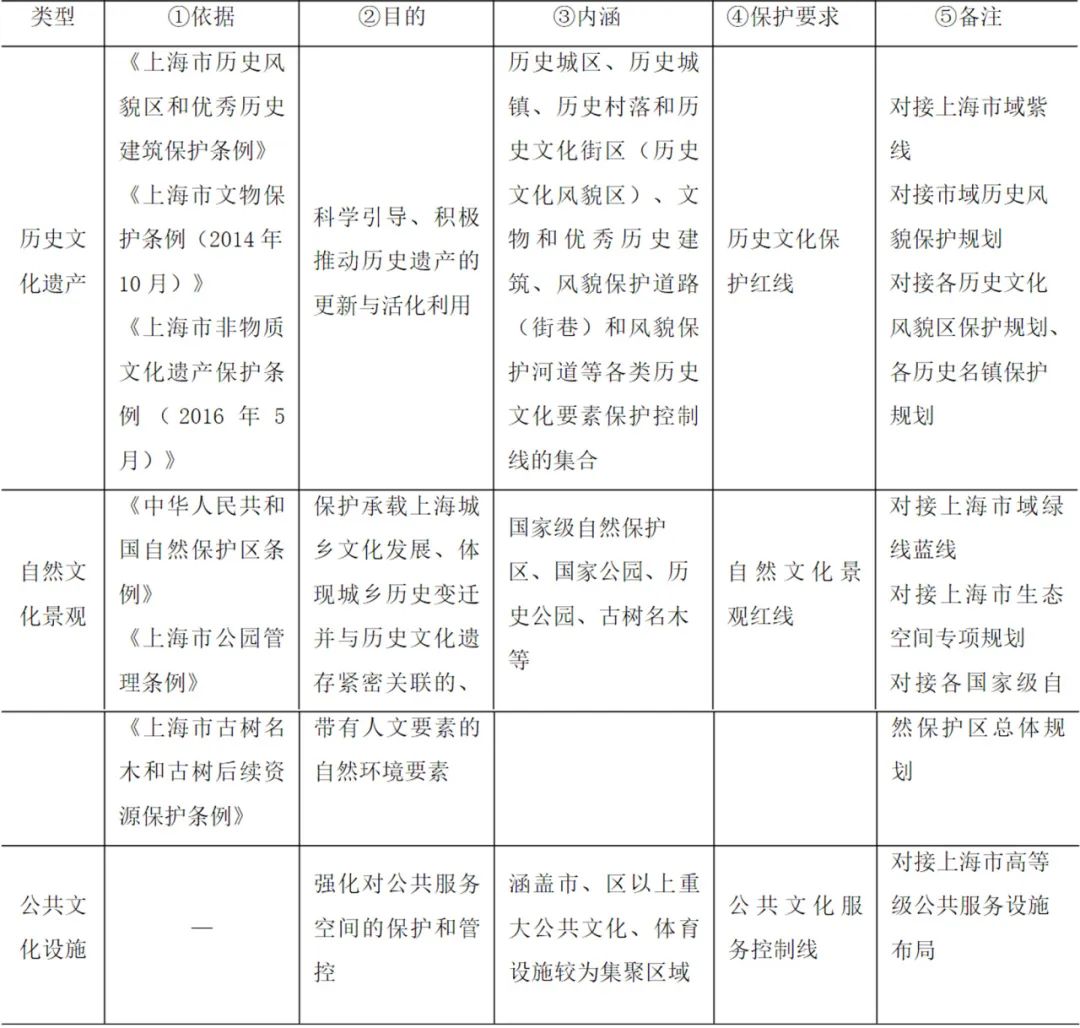

梳理 2035 总规可见,作为一项创新之举,上海文化保护控制线形成了基于跨越不同部门的三类划示内容和管辖系统,各有不同的依据、目的、内涵、保护要求。但由于这一概念仅仅是初步提出,与原有专项规划衔接尚不明确,管控应用的协调也有待完善(表 1)。

表1 上海文化保护控制线基本规定梳理

Tab.1 Shanghai Cultural supervision line in Shanghai City Master Plan (2017—2035)

1.2

“文化保护控制线”在规划体系中的划定情况

根据上海 2035 总规提出的文化保护控制线的设想,上海市只划定历史文化遗产和自然文化景观的部分硬性保护内容,对于公共文化服务设施未明确划定,给出了下级规划的操作空间。

根据上海市国土空间规划体系,基本形成了上下共识。各区的 2035 总规基本稳定并进入报流程,都对“文化保护红线”或“文化保护控制线”内容进行了研究和划示。如《上海市金山区总体规划暨土地利用总体规划 (2017—2035)》[3]划定文化保护控制线,严格继承了 2035 总规中的历史文化遗产和自然文化景观。《松江区石湖荡镇总体规划暨土地利用总体规划 (2015—2040)》[4]中提出的文化保护控制线则依自身条件增补了市级文保单位和部分文化设施作为保护内容。

1.3

小结

从上海的实践经验可以看出,一是文化保护控制线内容构成基本稳定,包括历史文化遗产、自然文化景观、公共文化设施三类。二是划示方法上存在差异,历史文化遗产保护已有丰富研究,内容体系清晰成熟,文化保护线划定主要与现有体系对接,并依据自身情况补充。自然文化景观保护可以对接已有的国家公园和自然保护区体系,其余可依地方情况补充,问题在于新划定的区域保护要求不甚明确,操作中的约束性存疑。公共文化设施的现有规划管控实践较为薄弱,需自主研究划定,具体实践中暂以 A 类设施用地为边界,且保护要求待商榷。上下各级规划对新规划内容未形成上下呼应的划示逻辑和管控体系。

2 “文化保护控制线”的实践困

2.1

历史文化遗产保护中的问题

上海的历史文化遗产保护研究成熟,多部保护条例出台,上海历史文化保护内容从优秀历史建筑单体逐渐扩展到片区、街坊和道路,从文物的保护扩展到非物质的保护,已经形成了相对成熟的历史保护和管控体系。历史文化遗产保护的新的发展趋势是将日常生活场所和市民集体记忆纳入城市遗产空间和文化景观,在保护基础上实现历史地区的复兴和再生[5][6]。面对这种转向,文化保护控制线划示中就需要关注文化记忆等“非物质”的内容,从而实现具有人的活力的空间,避免遗产与城市的割裂[7]。

2.2

自然文化景观保护中的问题

现有国土空间规划中对生态保护的要求达到了最高标准,但单纯的不经“干扰”的自然生态环境并不是全部,很多自然生态环境中,人与自然相互影响反而造就了独特的文化魅力,如被评价为双遗产的黄山、泰山等。因此,城乡中自然文化景观的保护需要考虑的人的活动影响。通过协调人的活动,促进自然—文化的有机融合,是自然文化景观类型的文化保护控制线划示的难点。

2.3

公共文化服务设施保护中的问题

当前,公共文化服务设施保护范围划示的做法是以 A 类设施用地作为依据。而城市公共性的文化活动和文化记忆由各类设施混合而成,仅 A 类设施用地并不是唯一的发生地。人的活动是多元的,复杂的,文化记忆也与各种文化活动紧密结合,因此必然存在更为广泛的文化空间具有保护的价值。

2.4

小结:文化硬环境如何服务于文化软要素的保护和维系

现实中,历史文化遗产会面临保护和活化诉求,自然文化景观会有人文活动交融需求,公共文化设施更显然无法覆盖城乡文化空间。三类文化空间保护集中在可见的物质部分,而可能存在不为人们所见的某种潜在联系。如果把城乡空间作为硬物质的话,那么这种潜在联系就是作为软要素的文化活动。因此,文化保护控制线的比“三线”面临着更复杂的管控问题,在刚性和弹性方面进行更为谨慎的考虑。

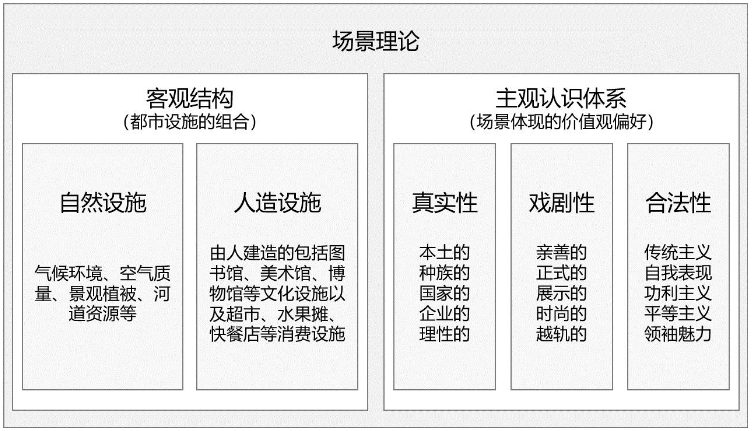

3 场景理论介入

文化作为软要素,往往难以在硬空间中明确识别。面对这种硬空间和软要素之间的断裂,本文引入场景理论及其评估方法进行研究。场景理论回归人作为研究的对象,识别文化活动,划定文化空间,为文化保护提供支撑,通过“场景”建立起人—文化—设施之间的关联(图1)。

图1 场景理论结构图

Fig.1 Scenespace theory structure

3.1

场景理论提出:城市如何吸引人才

场景理论(Scenes-pace Theory)是芝加哥城市学派市研究的领军人物特里·克拉克(Terry Nichols Clark)对“城市如何吸引高素质人才”这一问题作出的回应。

20 世纪 80 年代末,制造业撤离城市中心,城市由生产型转向消费型,创意阶层的推动力量,成为城市转型与发展的风向标[8]。高素质人才成为后工业城市的发展优势[9]。场景理论认为,文化设施建设不仅为经济生产服务,更在于意义的生产和价值观的传播。意义产生文化,价值观吸引人的到来,最终影响了城市。

3.2

场景理论特点:个人视角凝视城市

场景理论中的“场景”概念,将城市的物质空间和其中的文化特征(即场景价值观)相连结。场景理论更多采用了个体化的人性化视角来凝视(观察)城市空间,从人对空间环境的使用和体验,来衡量城市空间的文化内涵。它有意识地摆脱了传统城市规划的工程技术视角,超越了用地分类、规章制度和历史文本的既有信息,从个体视角来识别文化空间。借此可识别当下文化产生过程,而非追溯遥远的历史遗留;尊重当下文化活动需求,而非提供一个纪念缅怀的符号;藉此对识别的文化空间开展保护,防止城市建设的无意识破坏。

3.3

场景理论与方法:链接物质空间和文化特征

理论层面,“场景”解释为与一定阶层、种族、性别等社会身份相适应,体现一定价值观的文化设施集群,是一个地方的整体文化风格或美学特征[10]。它包含两方面——客观结构和主观认知体系。客观层面指城市的设施,主观层面是场景体现的价值观偏好。克拉克根据研究提出 3 个维度 15 项价值观评价体系。3 个维度包括真实性、戏剧性、合法性,真实性描述了设施自身性质,戏剧性描述了空间或设施的外在表现,合法性描述了设施的体现的价值观偏好[11][12] (图 1)。

图1 场景理论结构图

Fig.1 Scenespace theory structure

4 场景理论的应用

借鉴了克拉克场景理论及其评估筛选方法,我们适度调整了文化价值观的描述,使其符合上海的城市语境和认知模式。通过调研访谈和统计,形成一个区域内的文化空间和设施的评分:对某项价值观评价高分值,证明其文化认同强,可考虑纳入保护范围;如所有的价值观评价都不高,则证明其文化特征不显著;如都是高分值,则证明其不仅具有高度的文化认同,更具有文化包容性和多样性的特点,优先纳入保护范围。

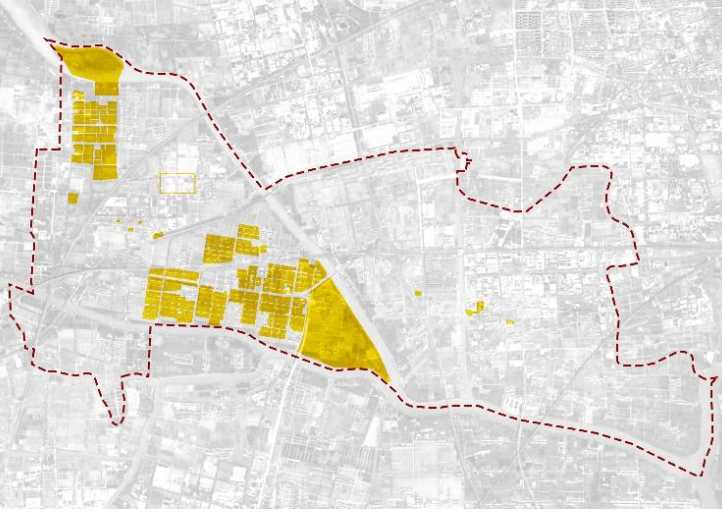

为更好地理解场景理论的应用,选取人文活动丰富的新天地区域和郊野偏远的石湖荡镇

域进行探索型研究(图 2—图 4)。

图2 研究范围(左)

Fig.2 Research Area

图3 现状用地(中)

Fig.3 Current Land-use

图4 研究区域内风貌保护内容(右)

Fig.4 Historical and cultural heritage in the Research Area

4.1

场景理论在新天地的应用示例

新天地位于上海市中心,人民广场南 1 公里处。是一处典型的城市中心地区。参考卢湾区太平桥地区控制性详细规划范围并适度调整,四至范围为马当路、太仓路、吉安路、合肥路(肇周路),研究面积约 41 公顷。

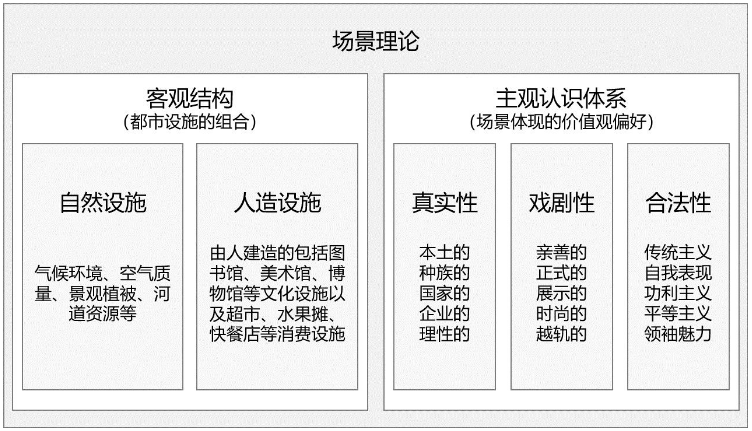

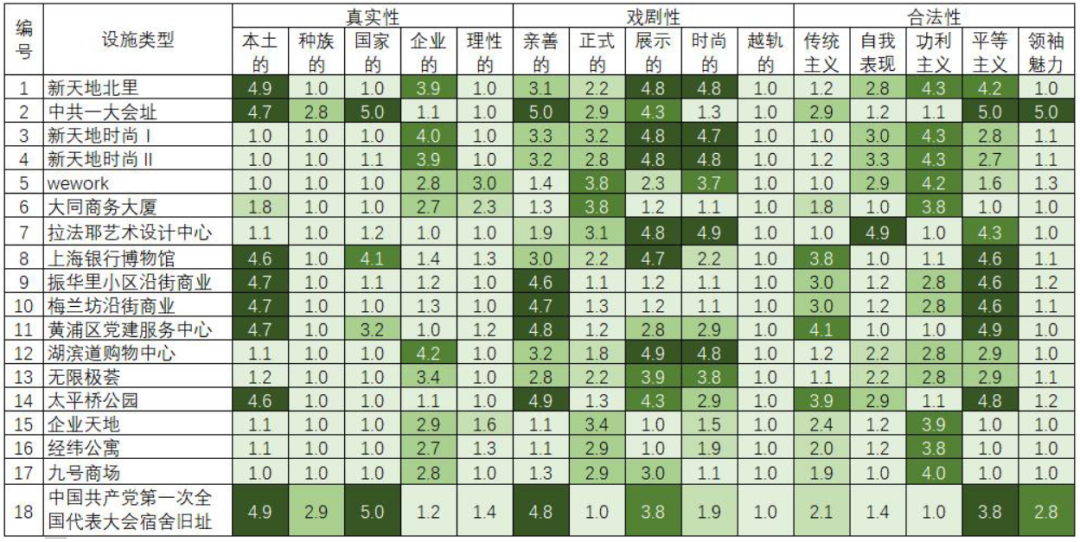

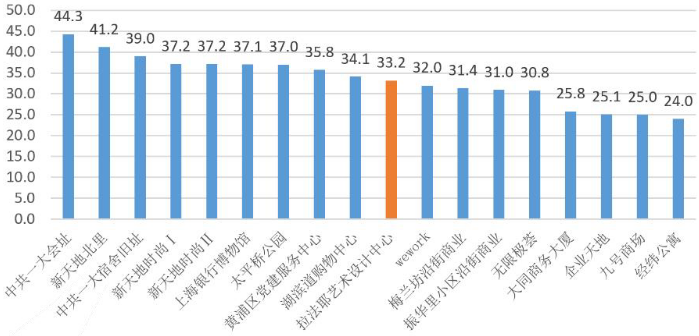

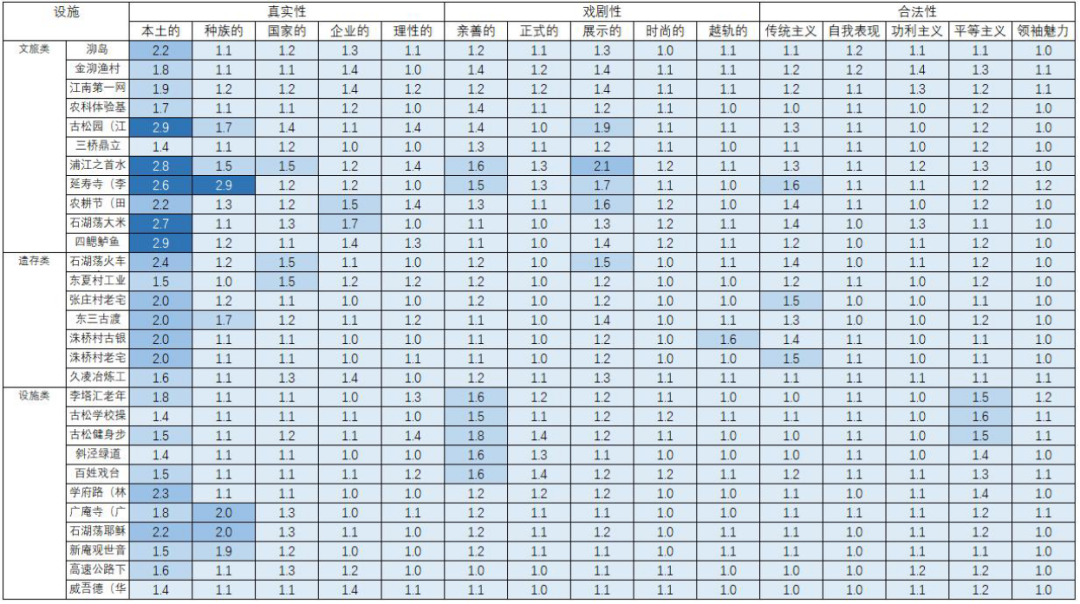

克拉克援引了“都市漫游者(Flaneur)”的概念,让不提出明确假设、保持态度中立的、在街上闲逛的“漫游者”通过参观、感受和访谈获取场景特征信息,并对每一项设施进行赋值(1—5 分),求取平均值得到场景文化价值观,完成评估。根据都市漫游概念,对新天地游客、居民、了解新天地的学生、学者等多类人群进行问卷调查,令其在每个价值观维度对各个设施②进行 1 到 5 分评分,共得到有效答卷 40 份,评价结果如表 2 所示。场景理论最终通过对每个文化价值观维度的加权计算得到区域整体场景特征,得到各设施的文化表现强度,结果如图 5 所示。

表2 新天地区域各都市设施价值观评价

Tab.1 Evaluation of the values of urban facilities in Xintiandi area

图5 新天地区域各都市设施价值观表现强度

Fig.5 Value performance of urban facilities

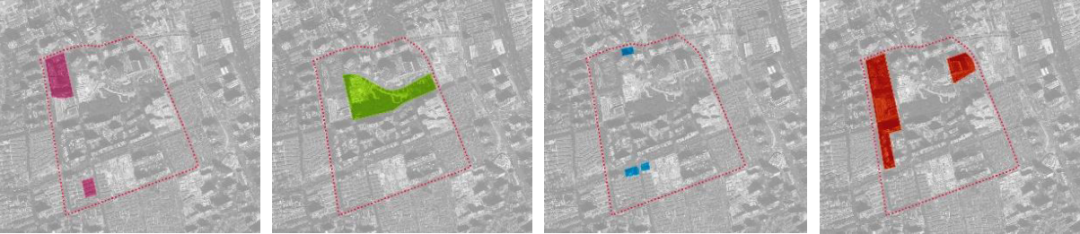

由评估结果可见,除中共一大会址、中国共产党第一次全国代表大会宿舍旧址等历史文化遗存外,新天地北里、新天地时尚I、新天地时尚II等商业设施也呈现出极强的文化特征,太平桥公园价值观表现强度上甚至超过了区域内文化服务设施,成为文化标志性空间。新天地区域因文化活动的丰富性,使得区域整体上在戏剧性维度上的外在表现强度尤为突出。场景理论突破了常规的文化保护思路,将商业空间、公园绿地均纳入文化保护范围之内,按照场景理论的分析方法可以划定文化保护控制线下(图 6)。

图6 区域内文化空间示意

(从左至右:1:历史文化遗产,2:自然文化景观,3:公共文化设施,4:场景理论评估的补充设施)

Fig.6 Historical and cultural heitage, natural and cultural spaces, cultural service facilities, other cultural spaces

城市中道路等设施虽然不在评价体系之中,但在新天地的案例中,既输送人流、成为文化空间向外辐射的通道,又作为活动场地出现,因此成为联系各个文化保护空间和设施的重要因素,可视情况将重要文化保护空间和设施周边道路纳入文化保护控制体系(图 7)。

图7 区域内文化空间保护控制划示

Fig.7 cultural supervision line of research area

4.2

场景理论在石湖荡镇的应用示例

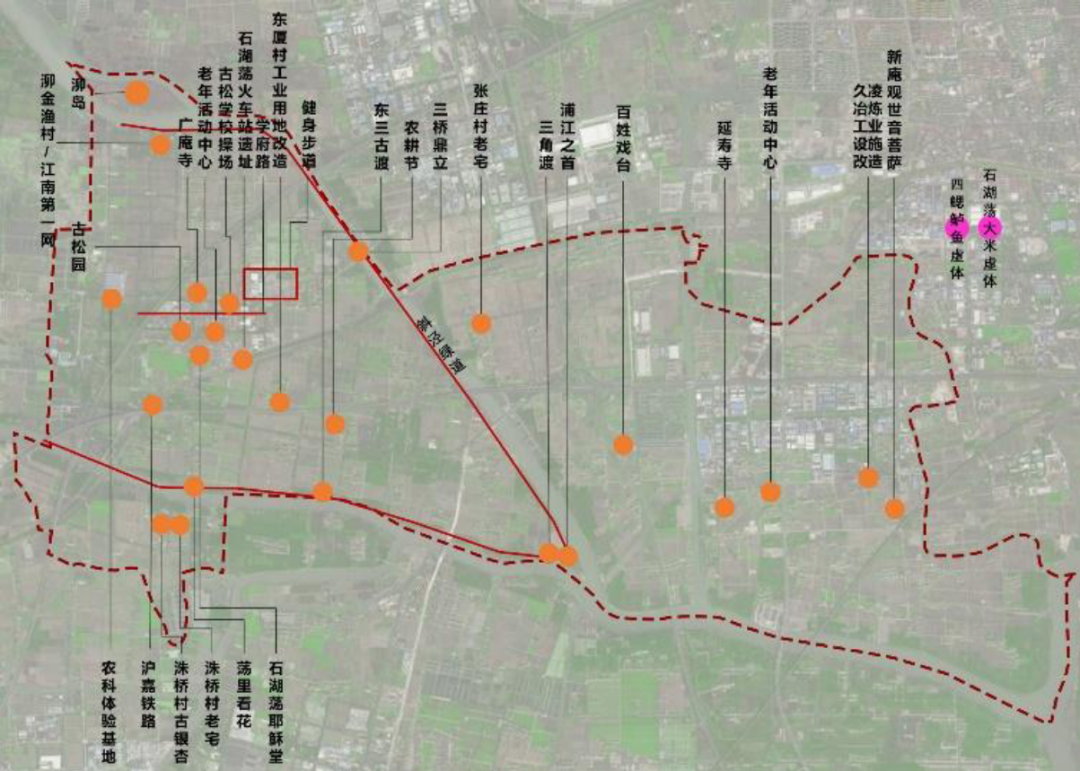

石湖荡镇位于上海远郊,松江区南部。是一处典型的生态、农业特色的新市镇。研究范围为石湖荡镇行政辖区,东濒永丰街道,南临泖港镇、新浜镇,西接青浦区练塘镇,北临小昆山镇,总面积为 44.2 平方公里。考虑到新市镇规划研究范围较大,新天地案例中对城市设计的场景评价方法过于复杂,因此根据文献阅读和镇民访谈,初步筛选了文化空间和设施。并且通过访谈增补了石湖荡大米和四鳃鲈鱼这两个带有地方特色的文化品牌(图 8)。

图8 石湖荡镇文化资源梳理

Fig.8 Cultural Resources of Shihudang Town

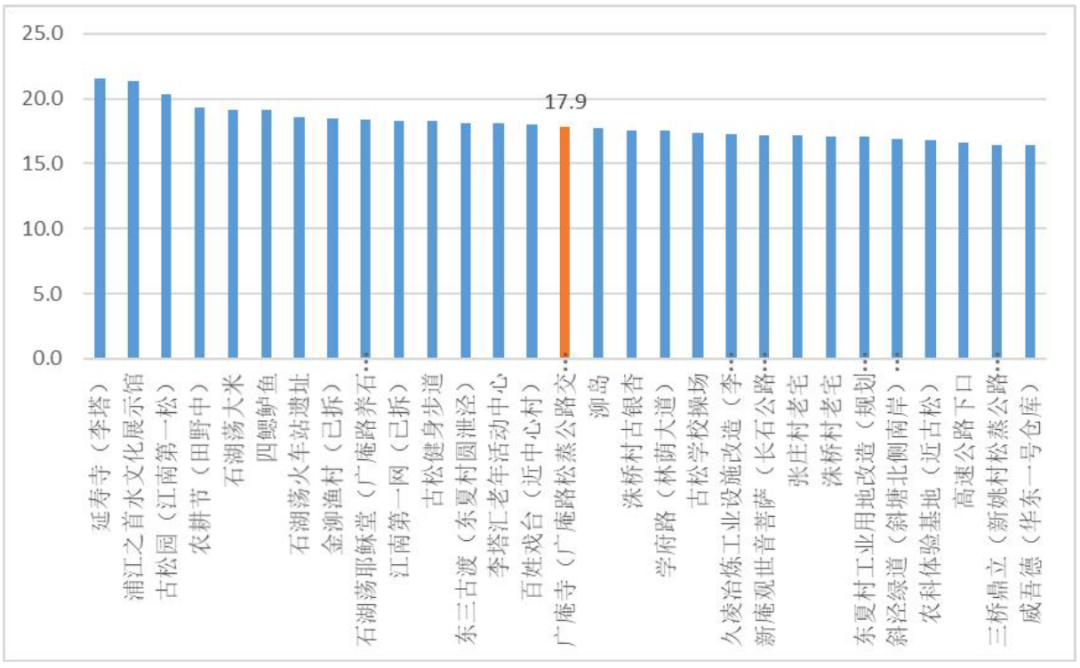

调查可见,相对于新天地作为城市中心区文化活动的多主体多类别,石湖荡镇内文化活动更少,包括农业文化体验、历史文化回顾、日常文体生活等,发生在镇内多个文化设施内。为使研究更贴近市民生活,研究采用问卷调研,对石湖荡镇政府部门、当地公司、企业服务中心、市场所、石湖荡政府部门工作人员、塔汇居委会、李塔汇学校等多类人群进行问卷调查,共获得有效问卷 78 份,数据进行处理后,得到了各设施的文化表现强度如图 9 所示。

图9 石湖荡镇文化资源价值观表现强度

Fig.9 Value performance of cultural Resources in Shihudang Town

除延寿寺、浦江之首、古松园等广为熟悉的历史文化遗存外,农耕节、石湖荡大米和四腮鲈鱼甚至超越了普通的公共服务设施,而呈现出地方性文化特征,颇具有历史价值但已经废弃的石湖荡火车站遗址也获得了认可(表 3)。

表3 石湖荡镇文化资源价值观评价

Tab3:Evaluation of the values of cultural Resources in Shihudang Town

相较于新天地,石湖荡镇域研究面积更大,文化活动更少,文化资源并不富集,因此难以形成连续成片文化控制范围,文化保护空间以散点状存在。在场景理论的辅助下,文化保护空间增补石湖荡火车站遗址作为历史文化遗产,补充农耕节与其发生优质农田和农林水环境作为自然文化景观,补充石湖荡耶稣堂、东三古渡、古松健身步道、百姓戏台等文化设施作为公共文化设施。同时将居民认同的文化符号(石湖荡大米、四鳃鲈鱼)落位到具体空间加以发扬保护。文化保护控制线范围划示如下(图 10、图 11)。

图10 石湖荡镇内各类文化空间示意

Fig.10 Historical and cultural heritage, natural and cultural spaces, cultural service facilities, other cultural spaces

图11 石湖荡镇文化空间保护范围示意

Fig.11 cultural supervision line of Shihudang Town

4.3

小结:文化活动链接人与空间

通过研究案例的场景分析可见,文化活动的组织者(商业资本、艺术团体、政府、社会组织)和参与者(游客、居民)通过对文化活动的介入,围绕多样空间(商业空概念、城市广场绿地、公共服务设施、景区景点、历史文化遗产等)形成文化记忆,使得“软要素”文化得以锚固在“硬载体”空间之上。

学者陈蔚镇、崔禹彤在《场景理论下上海户外演艺文化空间研究》[13]一研究显示,文化特征强烈的场景往往是市民公共记忆形成的空间。石湖荡镇的研究中也呈现出,场景理论城乡的文化两方面特征,一是文化空间和设施,一是文化活动和记忆,从保护城市公共记忆角度来看,文化设施的场景理论分析是有意义的。

在文化保护控制的语境下,识别文化活动是文化空间识别、存续和发展的基础,而场景理论通过多种方法考察文化活动和文化记忆的价值观和特点。实地考察、调研、评价,将原来少数人开展的划示工作通过多样化人群的共同选择,具有一定的可行性。

5 文化保护控制线的体系构思

5.1

文化保护控制线的第四类内容:市民文化活动(记忆)

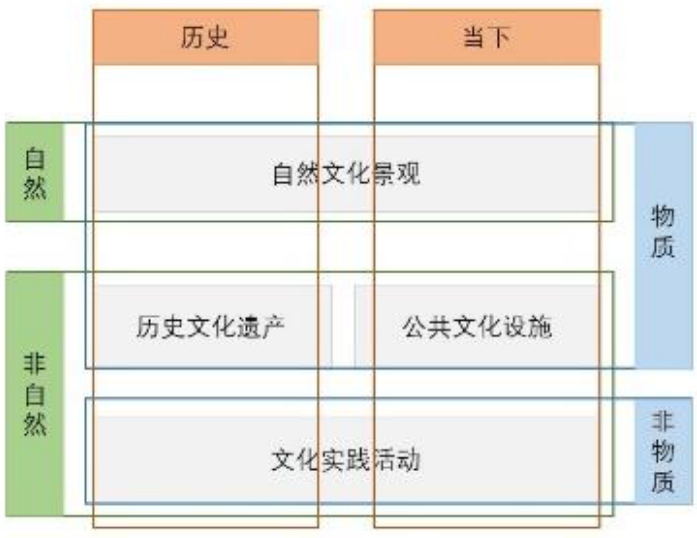

国土空间规划背景下,历史文化保护、自然文化保护和公共服务设施保护都是物质维度的空间划示,从场景理论出发,则是弥补了非物质维度的文化空间内容,形成四个维度:一是历史(更新)—未来维度,表现为历史文化遗产的保护;二是自然(生态)—人工维度,表现为自然文化景观的保护;三是公共领域和私人领域的维度,表现为公共文化设施的保护;四是物质—非物质维度,表现为文化实践活动(投射空间)的保护。场景理论研究形成的第四类的“市民文化活动”,体现的是以人为主导的自下而上的文化空间的塑造(图 12)。

图12 文化保护控制内容体系

Fig.12 system of cultural supervision line

5.2

文化保护控制线的多层次保护和维育

5.2.1 多层次目标

文化保护控制线需要对各个专题、专项、文本和实际空间中的文化保护内容进行梳理,衔接,通过调研和评价,识别四类多层次的文化资源。对已纳入相关法规体系的历史文化遗产和自然文化景观,重点在于确保物质留存,进行活态延续。对纳入建设管理的文化设施,重点于提升物质环境,避免环境侵扰。对市民文化活动,是塑造文化空间的非物质形体的要素,重点在于预先防卫,防止城市更新和建设中的无意识造成的破坏。文化活动的一旦破坏,会严重削弱文化活力,割裂文化记忆,造成文化价值不可逆转的破坏。

5.2.2 多层次策略

文化保护控制线也面临着刚性和弹性问题,制定保护控制梯度层级,实施系统化、差异化的保护控制手段。形成如下策略:一是底线保护,对法定保护内容严格保护,刚性控制,解决生死留存问题。二是整体保护,对自然文化遗产、集中的文化设施和市民文化活力显著的空间场域划定保护范围,与物质文化遗产类别下的历史文化风貌区共同进行整体保护。在不破坏公共活动和集体记忆的前提下,不影响底线保护条件下,审慎更新。三是支撑保障,对非物质文化遗产、不强但重要的文化活动空间,积极探索在主体功能在不被弱化的基础上“重生”,代替“存活”[14] (图 13)。

图13 文化保护控制内容

Fig.13 Content of cultural supervision line

6 结论和展望

本研究展示了场景理论的使用方法,提供了一种人—活动—空间的链接方法。这一思路为文化保护线划示提供了一种视角和方法,通过调研、评价,多元角度来判断文化活动对于城乡的文化意义,根据案例可见是有必要的,也是可行的。

在本研究中仍有不足可以进一步探索修正。场景理论中 15 个评价维度是以西方城市研究为基础而制定的,可以作为一种参考。未来应当结合地方性特色进行在地化修正。场景理论作为定性评价方法,对文化空间的评价具有一定主观性,调查问卷调查额多寡也会影响最后的数据和判断。因篇幅受限则不再展开讨论。

注释

1 瑞安房地产子公司中国新天地管理运作。

2 在对都市设施的识别上,以建筑体块为基本单位,而不细分同一建筑内多个店面。由于新天地几个商

业设施的内外广场与建筑本身整体性极强,因此均视作整体,不再单独拆分进行评价。

参考文献

[1] 霍恩比.牛津高阶英汉双解词典[M].北京:商务印书馆 牛津大学出版社,2009.

[2] 上海市人民政府.上海市城市总体规划(2017-2035)[R/OL].

2018-1-17.https://www.shanghai.gov.cn/nw42806/

[3] 上海市金山区人民政府,上海市规划和国土资源管理局.上海市金山区总体规划暨土地利用总体规划

(2017-2035) . 2018-7.

[4] 上海市松江区人民政府,上海市规划和国土资源管理局.松江区石湖荡镇总体规划暨土地利用总体规划

(2015—2040).2017-2.

[5] 单霁翔. 关于城市文化建设与文化遗产保护的思考[J]. 中国文化遗产,2012(03):58-68.

[6] 张松.城市保护规划——从历史环境到历史性城市景观. [M]. 北京:科学出版社,2020.

[7] 阳建强. 基于文化生态及复杂系统的城乡文化遗产保护[J]. 城市规划, 2016(4): 103-109.

[8] 理查德·佛罗里达. 创意阶层的崛起 [M]. 北京: 中信出版社, 2010.

[9] 爱德华·格莱泽. 城市的胜利 [M]. 上海: 上海社会科学院出版社.2012.

[10] 特里·尼科尔斯·克拉克、加尼尔·亚伦·西尔,场景:空间品质如何塑造社会生活 [M]. 北京: 社

会科学文献出版社, 2018.

[11] 吴军,夏建中,特里·克拉克.场景理论与城市发展——芝加哥学派城市研究新理论范式[J].中国名

城,2013(12):8-14.

[12] 特里·N·克拉克,李鹭.场景理论的概念与分析:多国研究对中国的启示[J].东岳论丛,2017,38(01):16-24.

[13] 崔禹彤.场景理论下上海户外演艺文化空间研究[D].上海:同济大学, 2020.55-77 University, 2020:55-77.

[14] 杨涛.国土空间规划视角下的国家文化遗产空间体系构建思考[J].城市规划学刊,2020(03):81-87.

作者介绍

俞静 上海同济城市规划设计研究院有限公司 发展部部长 《理想空间》编辑部主任

崔禹彤 上海同济城市规划设计研究院有限公司 规划设计六所 规划师

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 年会论文宣读:场景理论视角下文化保护控制线研究——上海案例

规划问道

规划问道