康定城区

(项目组拍摄)

川西北地区地广人稀,整体城镇化水平偏低,城镇化动力不足。在新的发展背景下如何高质量推进新型城镇化建设是川西北地区当前的重要任务。研究基于川西北地区人口城镇化的现状特征,包括规模水平、变化趋势、空间分布格局、动力来源等等,剖析川西北地区城镇化过程中的关键问题,制定相应的目标和对应问题与目标的解决方案,探索城镇化的动力转型机制与差异化路径,并引导优化人口分布与城镇发展的空间布局。

1

城镇化的现状特征与问题

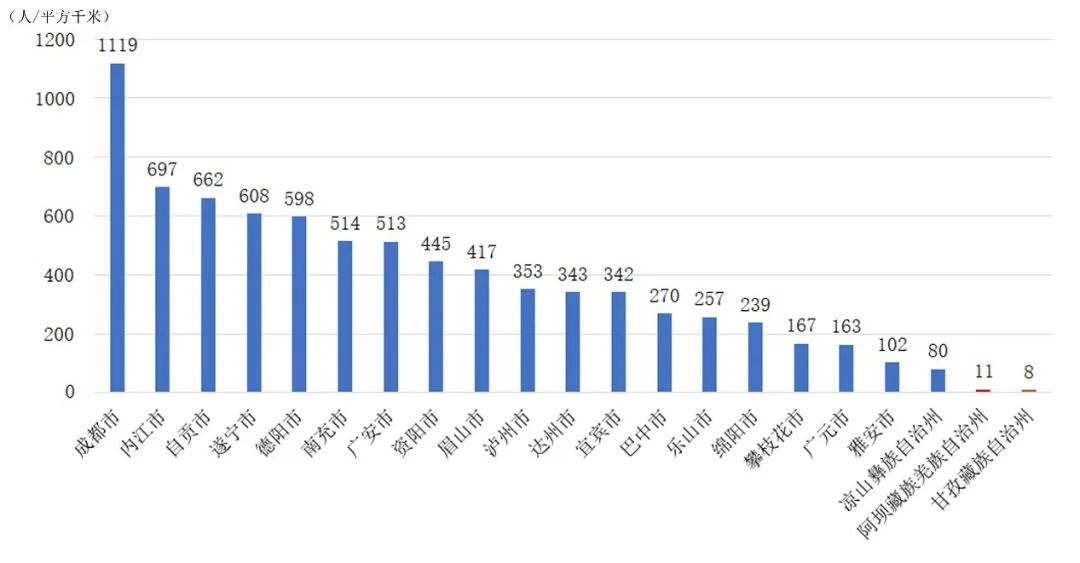

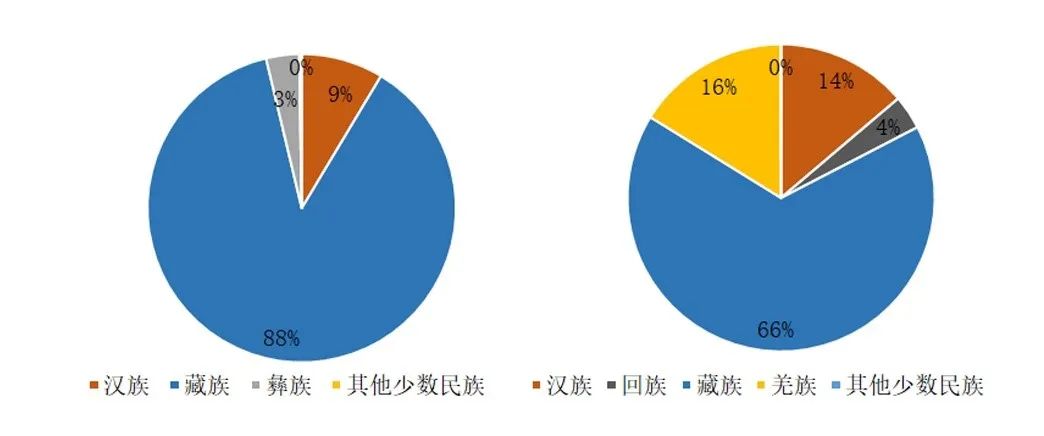

川西北地区位于“胡焕庸线”以西,人口分布极为稀疏,每平方千米不足10人,大幅低于全省、全国平均水平。川西北地区是少数民族聚居区,区内少数民族人口占比高,甘孜州人口中藏族人口比重达到88%,阿坝州人口中藏族人口占比为66%、羌族占比为16%。

2018年四川省各市(州)人口密度

2018年甘孜与阿坝州人口民族结构

(左:甘孜州,右:阿坝州)

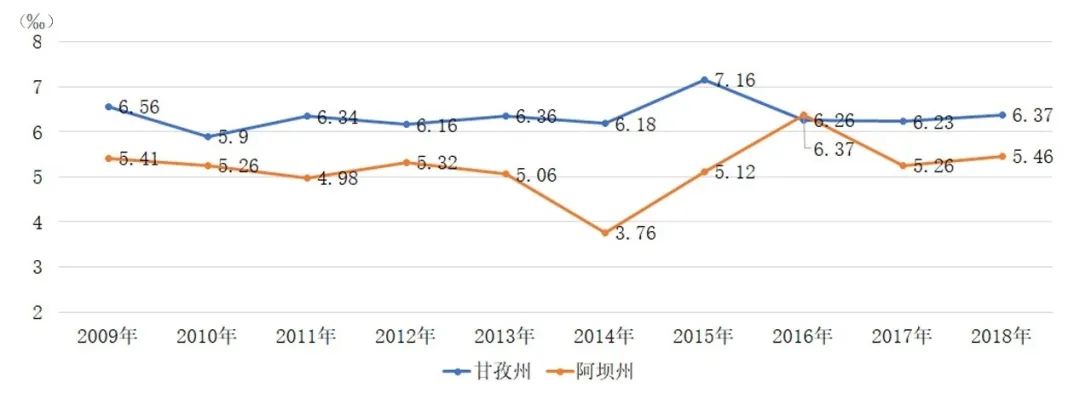

川西北地区人口结构年轻,和四川省其他市州相比,甘孜、阿坝两州0-14岁人口占比高,劳动年龄人口比重高、劳动力供应较为充足,老龄人口比重相对较低。较为年轻的人口年龄结构也使得川西北地区人口自然增长率相对较高,近年来自然增长率一直保持在6‰左右。相对较高的人口自然增长率也使得川西北地区存在一定的人口增长压力,川西北地区的常住人口年均增速均高于全省和全国的年均增长速度。

甘孜州及阿坝州历年人口自然增长率

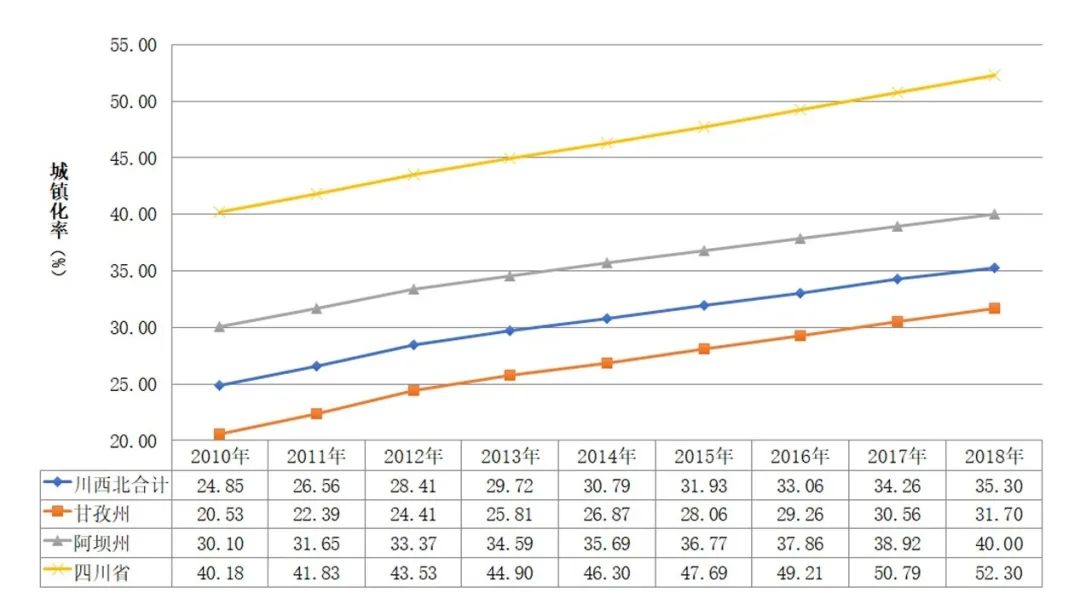

受自然条件及社会经济发展水平限制,川西北地区城镇化进程较为滞后。两州城镇化水平较低,2018年甘孜州为31.6%、阿坝州为40%,均大幅低于四川省平均水平。川西北地区城镇化动力不足,特色农牧业产品产量虽居全省前列但加工率低、旅游产业与城镇结合度偏低,非农产业发展乏力,农村居民城镇化难度较大。

川西北地区、四川省2011-2018年城镇化率变化

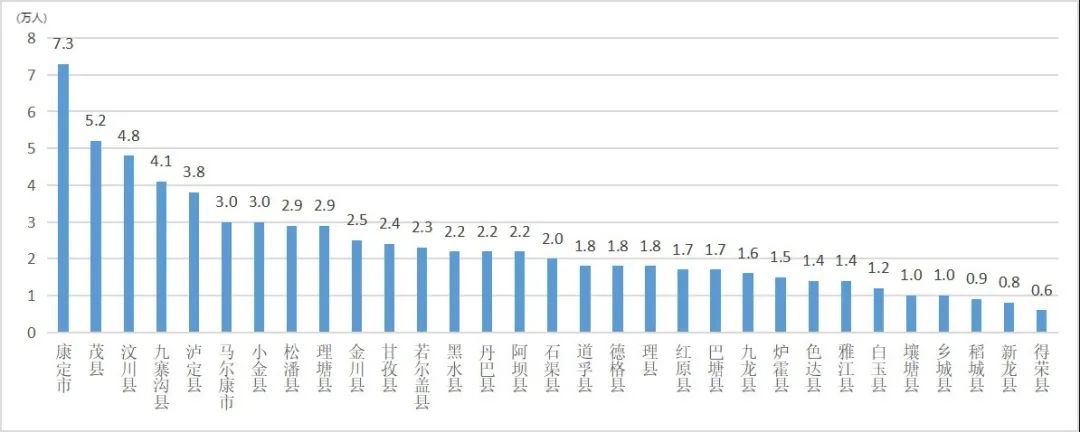

受地理环境影响,川西北地区人口分布呈现总体分散、集聚不足的特征,城镇规模小而分散。川西北地区的城乡聚落体系分为“县—重点镇—一般镇—村”四个等级。阿坝、甘孜两州内人口规模最大的县市,城镇人口不超过10万人。

2018年川西北地区各县城镇人口规模

2

人口城镇化目标研判

川西北地区人口城镇化目标的确定应突出人口增长与资源环境承载能力相协调,城镇化发展与地区社会经济发展及城镇承载能力相匹配的基本原则。川西北地区生态敏感脆弱、人口承载能力在四川省五大片区中相对较差,规划逐步控制人口增速、引导人口向区外转移,缓解人口增长与资源环境紧约束之间的矛盾。人口分布引导方面,立足资源环境条件及社会经济发展潜力,川西北地区宜引导人口向重点城镇发展区集聚,充分发挥建设空间有余量、非农经济发展有潜力的部分县城及重点镇在城镇化进程中的作用,稳步推进城镇化,实现人口增长与资源环境承载能力相协调,城镇发展与产业集聚、乡村振兴协同,提升城镇化质量,走出一条城镇特色鲜明、乡村繁荣振兴的新型城镇化道路。

在人口增长及城镇化率增长趋势外推的基础上,辅以对川西北地区资源环境承载能力的分析和未来社会经济发展对人口城镇化发展的影响,测算川西北地区人口规模和城镇化率。以人口历史增速为基准,设置规划期内人口增速的多个方案。虽然总体来看,川西北地区目前人口增长仍相对较快,人口年均增长率超过同期四川省的平均水平,但鉴于该地区敏感脆弱的生态环境,从规划导向来看应对人口增长(主要是机械增长)进行一定的控制,引导人口向区外转移。

鉴于川西北地区两州城镇化率基数较低,预计规划期内与全省平均水平的差距会有一定程度的降低。在城镇化率年提高百分点历史数据趋势外推的基础上,从农牧业人口转移潜力及城镇经济社会承载能力两方面测算,预测川西北地区城镇化率。

3

差异化的人口分布引导

策略及城镇化路径

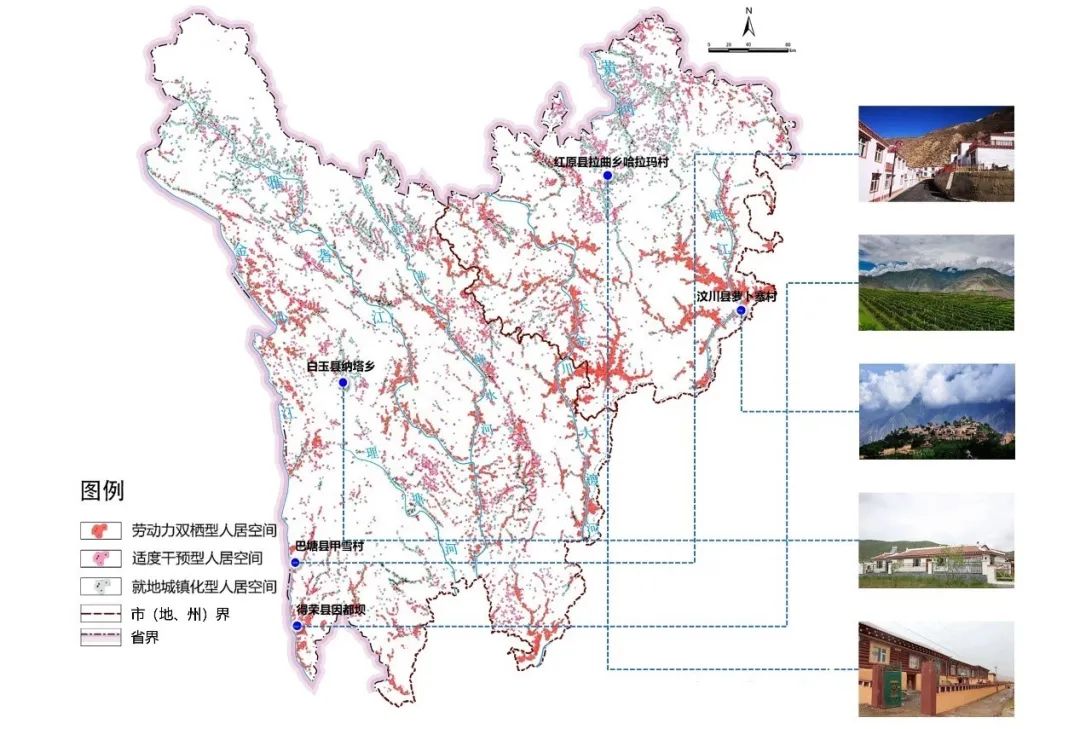

川西北地区居民点布局与地形地貌、居民生产方式以及城镇与乡村居民点之间的关系密切相关。根据以坡度为主的自然本底特征、农村居民生产方式、乡村居民点区位特征及设施配置条件,因地制宜引导形成不同类型的城镇化路径与模式,包括近城型乡村居民点的就地城镇化、散布型乡村居民点的适度干预就地集聚、陡坡型乡村居民点生产与居住分离的劳动力双栖型就地城镇化,以及放牧型乡村居民点的牧民定居。

不同类型城镇化模式人居空间分布示意图

就地城镇化:中缓坡以从事种植业、特色林果及山地牧业为主且与城镇距离较近的乡村居民点,生产条件良好且与城镇距离较近,可通过推动城镇基础设施向乡村延伸、城乡生活圈建设等手段,提高乡村地区基础设施和公共服务设施水平,促进城乡融合发展。

就地城镇化模式示意

适度干预就地集聚:中缓坡生产条件良好但与城镇距离较远的散布型乡村居民点,基础设施无法由城镇延伸而需居民点自建自用,因居民点分布分散导致设施建设成本较高。对该类居民点应通过适度的政策引导,引导散居乡村人口就近向规模较大、基础较好的居民点集聚。

适度干预就地集聚模式示意

劳动力双栖型就地城镇化:位于陡坡区域以林果业为主的乡村地区,自然条件导致取引水设施、道路建设与维护等存在困难。引导陡坡区域乡村居民集中居住于缓坡地区城镇。生产资料原址保留,通过合作社、现代化农庄等形式予以保障。以生产资料和人居空间分离的方式改善乡村居民生产、生活条件,促进城镇化发展。

劳动力双栖型就地城镇化模式示意

牧民定居:实施牧民定居工程,引导高海拔高原台地散居牧民至城镇或牧民定居点安居,采用暖季放牧、冷季舍饲的方式缓解生态压力、促进牧民增收。

牧民定居模式示意

4

以城镇集中发展区为主

导的城镇化空间格局

综合考虑生态保护重要性、现状发展基础以及未来发展潜力,选择布局和构建八个城镇集中发展区,作为川西北地区城镇化发展的主要支撑,稳步推进川西北地区的城镇化发展。城镇集中发展区根据城镇功能的差异性,分为城镇功能主导型、旅游功能主导型,以及城镇功能和旅游发展复合型三类。

城镇功能主导型包括马尔康及周边、甘孜及周边、理塘及周边。城镇功能主导型城镇集中发展区主要强化县城中心职能和综合服务功能,提升教育、医疗、文化娱乐等公共服务配套水平和农牧业生产服务配套水平;完善内外交通网络,加强城镇之间以及与辐射范围内的村庄的联系,优化城镇集中发展区内的公共交通体系,强化区域交通节点的支撑能力;提升要素集聚功能,增加和周边县城的功能统筹和对周边乡镇的辐射带动,加强资源与空间的统筹以及服务与设施的共建共享。

旅游功能主导型包括稻城—亚丁—乡城、九寨沟—松潘。旅游发展型城镇集中发展区围绕自然保护区、历史文化古城、文化遗产等各类自然生态和人文资源的保护与利用,重点推进自然生态旅游、历史文化和民族文化等文化旅游以及沿线乡村旅游的发展,优化提升县城旅游服务设施建设与旅游服务能力,提升周边乡镇旅游接待能力,完善内外交通、基础设施和旅游服务设施体系;加强与云南、西藏的区域旅游的统筹发展,共同打造大区域旅游圈。

城镇功能和旅游发展复合型包括康定—泸定—甘孜新区、汶川—理县—茂县。城镇功能和旅游发展复合型城镇集中发展区积极推进各片区空间协同发展、旅游和特色农牧业之间的产业协同发展,优化片区的资源配置和城乡空间格局,有序引导中心城区的行政服务、公共服务和旅游服务等功能向新区疏解,控制生态廊道,避免城镇建设沿河谷和交通干线过度连绵蔓延。积极推进中心城区和新区与周边城镇的教育、医疗、养老、交通、市政等基础设施和公共服务设施的一体化发展,加强城镇之间以及与辐射范围内的村庄的联系。

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 川西北地区城镇化模式与城镇化空间格局优化研究

规划问道

规划问道