导读

陶公山是宁波市东钱湖西岸的一座小孤山,天台山在此落脉。山下连绵分布着建设、陶公、利民三座行政村,三村绕山沿湖,首尾相连,是一座大型的内湖渔村,共称陶公山三村。何依教授将从位于三村尾端的利民村开始,陆续推出陶公山系列文章。

本文为何依教授用影像和文字记录下利民村这座传统渔村独有的特质。

本文字数:2146字

阅读时间:7分钟

一直打算写写陶公山下原生态的乡土聚落,除了学术情结,还有十多年来心心念念的情感积攒,希望用影像和文字记录下这座传统渔村独有的特质。

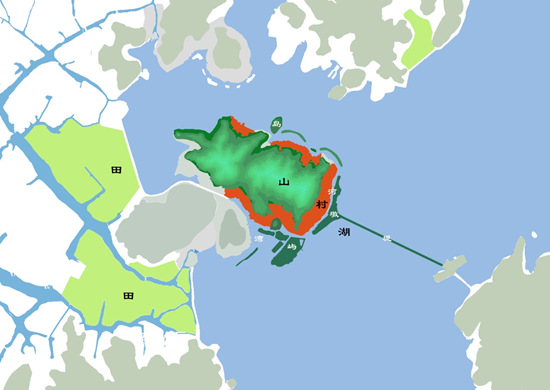

陶公山是宁波市东钱湖西岸的一座小孤山,天台山在此落脉。

山下连绵分布着建设、陶公、利民三座行政村,三村绕山沿湖,首尾相连,是一座大型的内湖渔村,共称陶公山三村。

陶公山的人居历史久远,先民们因避战乱、躲仇家陆续迁入这座偏远的孤岛,以捕鱼为生。随着人口的增加,窘于土地资源,聚落在山湖之间加密式发展,最终形成了“一条长街串十姓,百条短巷连山湖”的总体格局。

自然环境与人居社会高度融合所散发出的强大能量,使聚落形态极具个性,吸引我们持续了十多年的探索,成为一届又一届研究生认识乡土聚落的经典案例。

己经记不清多少次来陶公山了,每一次都像初次见面,期待与那些角角落落的不期而遇。

这次是为了《建筑遗产》风土记专栏的一篇约稿,需要䃼拍一些照片。此行三人,一个是尚在同济博后的孔惟洁,另一个是硕士生杨静。

按照此行的路径,就从位于三村尾端的利民村开始,争取再做一个陶公山系列,陆续推出。

今天起了个大清早,为了到陶公山拍日出,遇到阴天,没有太阳,就下山沿着张迈岭路去利民村。一到村口就看见“候舟亭”,这里曾是村民们乘船去殷湾镇,或再转中塘河去宁波的渡口。

候舟亭,光是名字就让人隔空联想,应该是旧时迎来送往的地方:“红菱渡口归舟晚,齐放渔歌送客喧”。

坐于亭中,向湖面上望去,偶尔可望见渔船驶过……

这座清代的亭子,山林环绕,农舍点缀,昔日的渡口意境得以整体留存。

候舟亭外,一只渔船泊在湖畔。

波涛阵阵,船在水中荡漾……

走过去一看,原来船夫在睡觉呢。

这些年,随着钱湖禁渔,渔民们就利用渔船做起了湖中游的生意。

清晨的游人稀少,便有这幅“野水无人渡,孤舟尽日横”。

利民村窘于土地资源,分为几个独立的小村湾:依次是薛家湾、史家湾、曹家湾……,湾是一种小尺度的地形,顺着山坡的一块块岙地,其间有山头相隔,湾到湖边形成了内凹岸线,是一条条小溪汇入湖中的地方。

行走在利民村,一湾又一湾,山湖之间有着“柳暗花明又一村”的期待。

在史家湾过了史氏宗祠,有人在大清早凭栏闲钓。

一个小岛出现在对岸。

史家湾位于陶公山北麓,风急浪高,山外的湖中原有一圈防浪堤,堤内供渔船停泊,随着渔业的衰竭,防浪堤日渐消失在水下,仅留存这段无名的“小岛”。

上次来是一个夏天,在这个院子里吃饭时,只见老板娘坐在一个大盆子中,划到岛上去采摘南瓜。

栖居是与自然环境协作的过程。

史家湾由高向低像一把打开的扇子,房屋间有各条巷道通向湖中,在地形的作用下,每一条巷子都不一样,或直或曲,或宽或窄,但在巷子的尽头都有一只埠头,那是每家每户泊船的地方。

每条通向水边的巷子,都是一扇扇窗口,总能给你意外的风景。

在这座内湖渔村中,埠头是停泊渔船的码头,巷道成为生产资料,每条巷道就是一个捕捞单元。

静谧湖岸,浅舟摇曳,高高低低的立杆矗立水面,长长短短的钓竿堆叠船上,歪歪斜斜的埠头伸向水中,家家户户的渔船泊在门外,清晨的渔村只听见湖水拍岸的声音。

这条折形的巷道和房子,是史家湾整体形塑的结果,顺着地形把人带到水边的场地。

乡土聚落的空间价值并非来自某一栋房子,而是房子之间相互依存所形成的有机关系,经过岁月的长久累积酝酿而成。

绕过去看看:湖光山色两相和,渔船房舍入水中。

水边也因各种渔具,彰显出一座活态传统渔村的生命力。

天气晴好时,也常见这些原住民以湖为伴的生活。岛外车水马龙,人声鼎沸,但陶公山却日复一日过着自己的生活……

孔惟洁,一个从事乡土聚落研究的青年学者,她以陶公山为选题,演讲报告《一个村落的田野十年》,介绍了我们团队与陶公山的相遇、相知、相守,曾获得全国青年规划师演讲比赛第一名。

陶公山北麓地形狭窄,一条小街把民居分为靠山与沿湖两类,湖岸的房子大多都有临水的院子。

今天,我们又来到这个水岸人家。

打开临街的大门,另一扇门外的湖光山色就穿透进来。

一扇小门隔着两重天地,门外广阔的湖山光景,仿佛是打开了“楚门的世界”。

临水一侧这扇小门,门外连接着埠头,埠头延伸向湖面。

这里是“浪从门外撼,月向水中浮”。

院落外是天水相连的东钱湖,来来往往的船只,掀起阵阵波浪拍击埠头。

瓜棚外,这只小船似在云中划行。

原本是居民在自家房后进行渔业交易和生活取水的一方小天地,却无意间营造了一种独特的景观。

这方天地有着多样的功能:是归航人回家的玄关,是下厨人加工食材的厨房,也是农耕理想下的局促田园。

对于陶公山这类居住密度较高的渔村,田地极为稀缺。人们会利用山脚水畔、房前屋后有土壤的地方来种植蔬菜,丰富已摆满鱼虾水产的餐桌。

人们会利用各式容器固土种植。

泡沫纸箱里冒出的小葱,废弃浴缸中栽培的鸡毛菜,就连轮胎内也能长出鲜艳的花朵。

本着“不浪费”的原则,在“再利用”中创造出了色彩丰富的生活世界。

得闲来自坐,看尽万山秋。

过了史家湾,走出这个路口,就到陶公山南侧广袤的大湖面了。

半遮半掩中,只见“一棹轻舟开岸,弄滩声风雨”。

过了这株苦楝树就是曹家湾了,史家与曹家就以树为界,聚族而居。

接下来,在胡公祠外,将看到更加宽阔的东钱湖……

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

读城 | 何依:童话与歌剧的小城——卢卡(LUCCA)

点击图片阅读全文

读城 | 何依:大山深处有人家——南漳冯家湾

点击图片阅读全文

读城 | 何依:遗忘在时光中的慢城——奥维多(Orvieto)

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):读城 | 何依:陶公山下云水谣——利民村

规划问道

规划问道