创新要素保障,服务“经济大省挑大梁”

高水平规划引领高质量发展。目前,国务院已批复山东省国土空间规划和济南、青岛两市国土空间总体规划,山东省政府已批复淄博等14市、平阴等77县(市)国土空间总体规划。“我们持续深化‘多规合一’改革,加快构建‘四级三类’国土空间规划体系,坚决维护‘三区三线’划定成果的严肃性,不断优化国土空间开发保护格局。”山东省自然资源厅国土空间规划处处长姜国栋说,随着重点流域、重点领域专项规划编制因地制宜推进,国土空间详细规划编制积极开展,有条件有需求的村庄推进村庄规划编制,全省“多规合一”的国土空间规划体系总体形成。

规划绘就蓝图,要素保障基础。为全面提升服务高质量发展的效能,山东不断完善自然资源要素保障政策措施,提升国土空间治理能力。近三年,全省出台多项措施加强自然资源要素保障,批准建设用地128万亩,保障国家级重大基础设施项目用地51万亩。2024年,山东共批准656宗项目用海,面积达9.59万公顷,为海洋经济发展提供了坚实的空间保障。

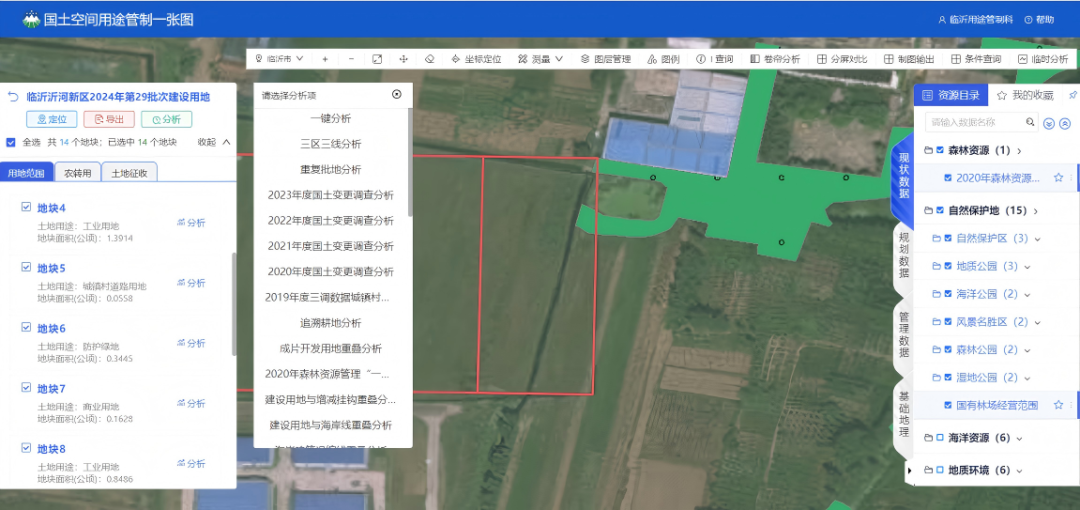

“坚持系统施策,强化政策供给,加强数治转型,实行三级联动……”山东厅国土空间用途管制处处长陈安春这样解析创新要素保障的密码。

山东连续5年制定年度土地利用计划管理实施细则,对省重大项目等实行省级全额保障新增用地指标,综合运用先行用地、分段报批等政策措施,有效保障一大批重点项目用地及时落地建设。在此过程中,山东利用统一的建设用地审批系统,实现省、市、县三级一体化审批;依托实景三维的国土空间规划“一张图”,助力重大项目选址选线;建设集审批、监管于一体的国土空间用途管制监管系统,实现用途管制全过程可追溯和监管。

临沂市依托山东省国土空间用途管制监管系统实施用林用地联动审批

为精准服务重大项目落地,山东省政府分管负责人指挥调度省市县重点项目要素保障,自然资源部门与发展改革、交通运输等部门协同推进用地手续办理,自然资源系统相关处室组成工作专班实施并联审查,提高审批效率。全省各地不断推出创新举措:临沂市用林用地“一件事”联合审批典型经验得以全国推广;济宁市创新重大项目在线数字化落地审查;平度市为工业项目量身定制规划方案并建立企业信用考核机制。

“我们把论证评审相关事项能合并的合并、能取消的取消、能压减的压减。”山东厅行政许可处副处长仲妍妍告诉记者,山东率先开展“多评合一”改革,通过整合评审事项、编制统一模板、规范论证流程、构建实景踏勘系统等,提升用地服务保障效能,企业办事的满意度随之提高。

心怀“国之大者”,建设更高水平“齐鲁粮仓”

悠悠万事,吃饭为大。作为我国农业总产值第一大省,山东粮食总产量、粮食单产均位居全国前列。2024年5月,习近平总书记在山东考察时指出,建设更高水平的“齐鲁粮仓”。

山东省临沂市平邑县的连片耕地

饭碗一起端,责任一起扛。为压紧压实耕地保护主体责任和监管责任链条,山东厅会同省发展改革委等四部门与16市签订《耕地保护和粮食安全责任书》,共同立下军令状;向16市党委、政府主要负责人和分管负责人致信,明确耕地保护任务、政策和工作要求。

“既不能让种粮农民在经济上吃亏,也不能让种粮大县在财政上吃亏。”牢记习近平总书记嘱托,山东着力保护地方政府抓粮食生产的积极性和农民种粮的积极性。“全省已连续6年开展耕地保护评价激励,累计奖励8个市、40个县(市、区)、499个乡镇资金共13.25亿元,落实新增建设用地指标1.2万亩。”山东厅耕地保护监督处处长朱伟亚说。

立足耕地与其他农用地结构调整特点,山东坚持“好”字当头,把工作重心放在遏制新增耕地流出上。在优化耕地布局过程中,山东坚持提前部署、有序推进,指导各级政府结合四季农时抓整改,严禁强行拔苗砍树、填坑平塘,严禁不顾立地条件恢复耕地等,坚决防止“复而不耕”。

“我们推进良法善治,充分尊重农民意愿,留出一定过渡期,不搞‘一刀切’。”朱伟亚说,省对市不下达耕地恢复具体数量,市对县只提原则要求,不允许层层分解到乡镇和村,严防“层层加码”。省级层面,每季度采用精度0.5米的遥感影像对耕地进行监测,提前预警永久基本农田疑似耕地流出图斑。市、县综合利用技术手段,强化日常动态监测,有效防范年底突击整改。

改革要重谋划,更要重落实。“县里创新提出耕地保护‘加减乘除’法,探索优化耕地布局、提升耕地质量。”德州市齐河县自然资源局副局长王军告诉记者:“我们着力构建耕地数量、质量、生态‘三位一体’保护格局,确保全县129万亩耕地实至名归。”

为加强耕地保护政策宣讲,山东厅持续用群众听得懂、接地气的“土言土语”宣讲政策,让群众知悉“耕地上可以种什么、不能种什么”,努力营造全社会保护耕地的浓厚氛围。

经过多方努力,山东有效落实国家下达的耕地保护任务,实现新增粮食产能40亿斤、总量稳定在1100亿斤以上的目标。“这既保障了全国特别是北方地区的‘粮袋子、果盘子、菜篮子’,又为乡村全面振兴和高质量发展留足了空间。”朱伟亚说。

坚持数字赋能,强化全要素全方位全链条管护

不困在于早虑,不穷在于早豫。

“要想真正打破对自然资源违法行为‘事前视而不见,事后一拆了之’的恶性循环,必须在改变行为预期上下功夫,事前加强预防,事后严厉查处,强化震慑作用。”在山东厅执法局局长李边疆看来,全省持续推动自然资源监管执法“四个转变”,即向全链条、各环节齐抓共管转变,向事前预防、立案查处转变,向求真求实、严格执法转变,向日常化监管、经常性整改转变,为构建自然资源全链条执法监管闭环机制提供了支撑。

“我本来打算在永久基本农田上盖大棚种植灵芝,谁知刚开始平整土地,执法人员就来了。”聊城市冠县店子镇当铺新村灵芝种植户董轩深感庆幸,“幸亏阻止及时,要是等大棚盖起来再拆,至少得损失二三十万元。”冠县执法部门的快速行动,得益于当地自主研发的冠·鹰智慧耕保监管平台。该平台借助无人机技术,采用“1+1+N”模式,即“1个平台+1张天网+N个场景”,构建了耕地保护“空中拍、地上巡、网上管”的立体监管格局。

聊城市冠县冠·鹰智慧耕保监管无人机

执法既要有力度,又要不失温度。“立足于早发现、早制止、早指导,冠·鹰智慧耕保监管平台运行不久,就自动预警了298起疑似违法占地行为。”冠县自然资源和规划局局长张伟国告诉记者,事后该局与村集体一起帮助董轩从其他地方协调了五亩一般耕地用于灵芝种植,并办理了设施农用地手续。

冠县智慧监管守良田只是山东自然资源系统服务“数字山东”建设的一个缩影。山东厅以“数字赋能”为抓手,推进全省空天地一体化自然资源监测监管系统建设,基本实现全省自然资源全要素、全业务、全覆盖应用。

据山东省国土空间数据和遥感技术研究院高级工程师王慧敏介绍,该系统采用“一云两端”的总体架构,即“鲁地云”支撑平台和“监测端”“监管端”。其中,“鲁地云”汇集了遥感影像、“三区三线”、审批管理等自然资源数据160多个图层,综合运用各类技术手段提供分析研判和“云端”全息查询等功能。系统上线以来,在全省16个地市136个县(市、区)推广应用,服务24万用户,“监测范围全、线索发现早、问题定性准、核查处置快、监管决策严”的监测监管新机制全面建立。

“数字山东”建设离不开测绘地理信息数据资源的支撑。2024年8月,山东宣布建立全省“共建一个库、共享一个库”的新型基础测绘生产组织体系,已建成并发布2023年版实景三维山东。为直观、全面呈现山东自然资源禀赋和国土空间现状,山东自然资源系统依托实景三维山东,构建了实景三维重大项目选址决策支持系统,形成了全省统一的底数、底图。

“看,这是青岛的五四广场,连地上的井盖编码都能看得一清二楚,使用者犹如身临其境。”山东省国土测绘院卫星应用中心平台事业所副所长高浠舰告诉记者,“借助该系统,全省实现建设用地选址三维化、智能化、全景化新模式,有效助推‘高效办成一件事’‘多评合一’等工作。”

来源:《中国自然资源报》

文字编辑:王中建、王希

新媒体编辑:曲冰洁

i自然全媒体

转载请在醒目位置标注来源:i自然全媒体

i自然投稿邮箱:mnrnews@163.com

电话:010-68047618

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):粮仓稳,要素新!山东扛起发展大梁→

规划问道

规划问道