褚子婧 沈旸 俞海洋 申童

1921年8月3日,参加中国共产党第一次全国代表大会的代表们从上海乘火车转移到浙江嘉兴,在南湖的一艘游船上 庄严宣告中国共产党正式立。

2021年6月25日,MAD建筑事务所主持设计的嘉兴火车站正式启用。作为嘉兴迎接建党百年“百年百项”的重要工程之一,MAD 回应“历史”的态度是:“以开放和低矮的建筑姿态去消解基于视觉标志性的纪念碑性,转而通过象征不同历史时刻的建筑元素的蒙太奇式叠加,重塑关于嘉兴火车站的历史记忆,并将其传递给每一位旅客和市民。

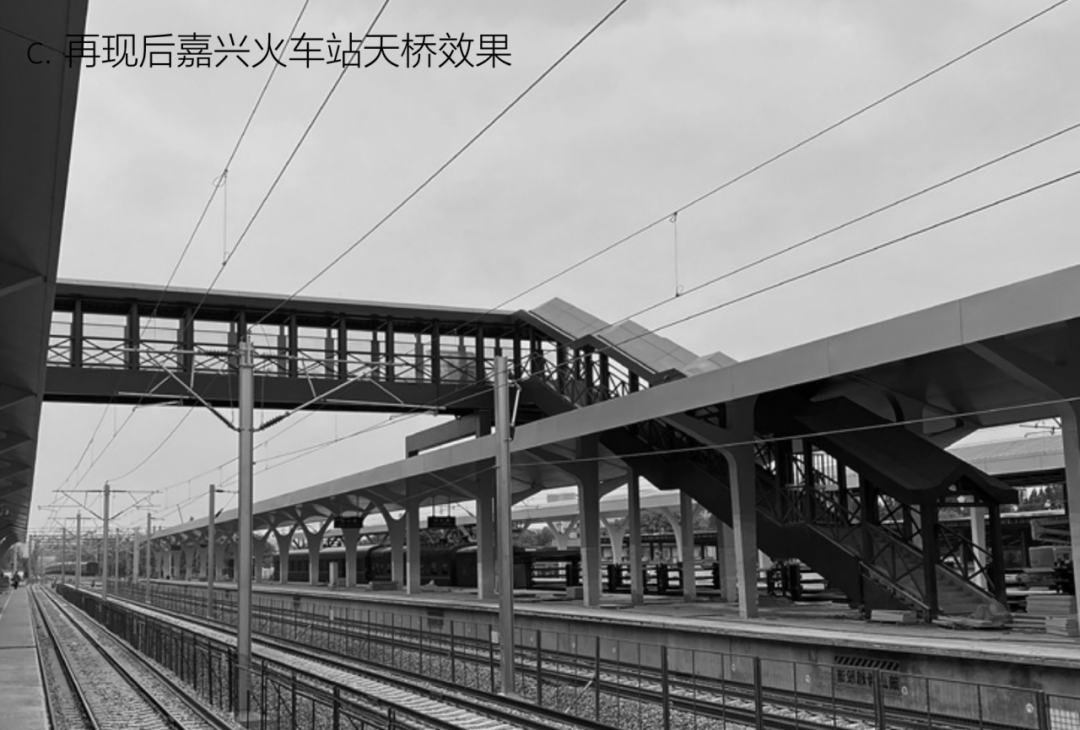

再现的嘉兴老火车站站房及其附属的月台、天桥等构成了“纪念”核心,并共同组成“重走一大路”的开端(图1)。

图1 嘉兴老火车站再现后效果

某种意义上,城市史就是一部“事件”史,由大大小小或惊心动魄或悄无声息的事件组成。其中,“南湖续会”这样的历史“事件”,开创了全新的历史阶段,具有特殊意义;“嘉兴建站”这样的城市“事件”,见证了这座城市的发展历程。事件的记忆载体,或称“证据”,不只有非实体的传说、风俗等,还有可视、可感知的实体要素,如嘉兴老火车站的站房这一建筑式的记忆隐喻。在近代城市建设中,为保留非实体记忆而于嘉兴湖畔新建了南湖革命纪念馆,改造了“嘉绢记忆”嘉兴绢纺厂展览馆。但极具价值的实体要素——嘉兴站,却如同一个嵌入城市的异质物,与日常生活环境格格不入,平摊式的混乱交通组织更是使老火车站区域沦为城市“脏乱差”的所在,此类现象在全国范围内都较为普遍。后来在城市建设中,很多历史悠久的老火车站消失了(如图 2 所示皆于1992 年被拆毁的长春和济南老火车站),造成了太多无可挽回的损失。时至今日,老火车站重建的呼声与争议并存,重建的方式也有待讨论。如何对原本位于中心城区的老火车站及其周边地区进行城市更新,是大多数历史城市不得不面对的迫切问题。

图2 长春、济南老火车站

嘉兴老火车站再现可视为具有典型性与普遍性的历史与城市“事件”的双重记忆复刻。

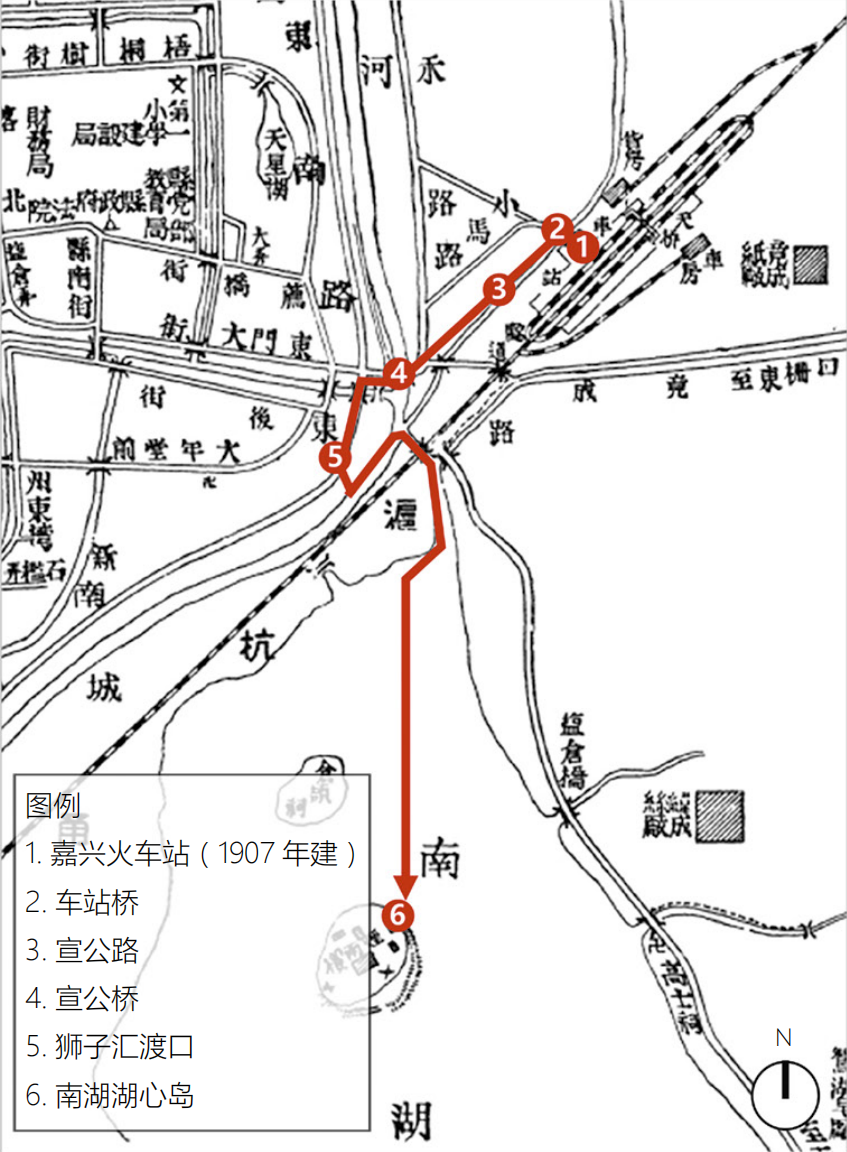

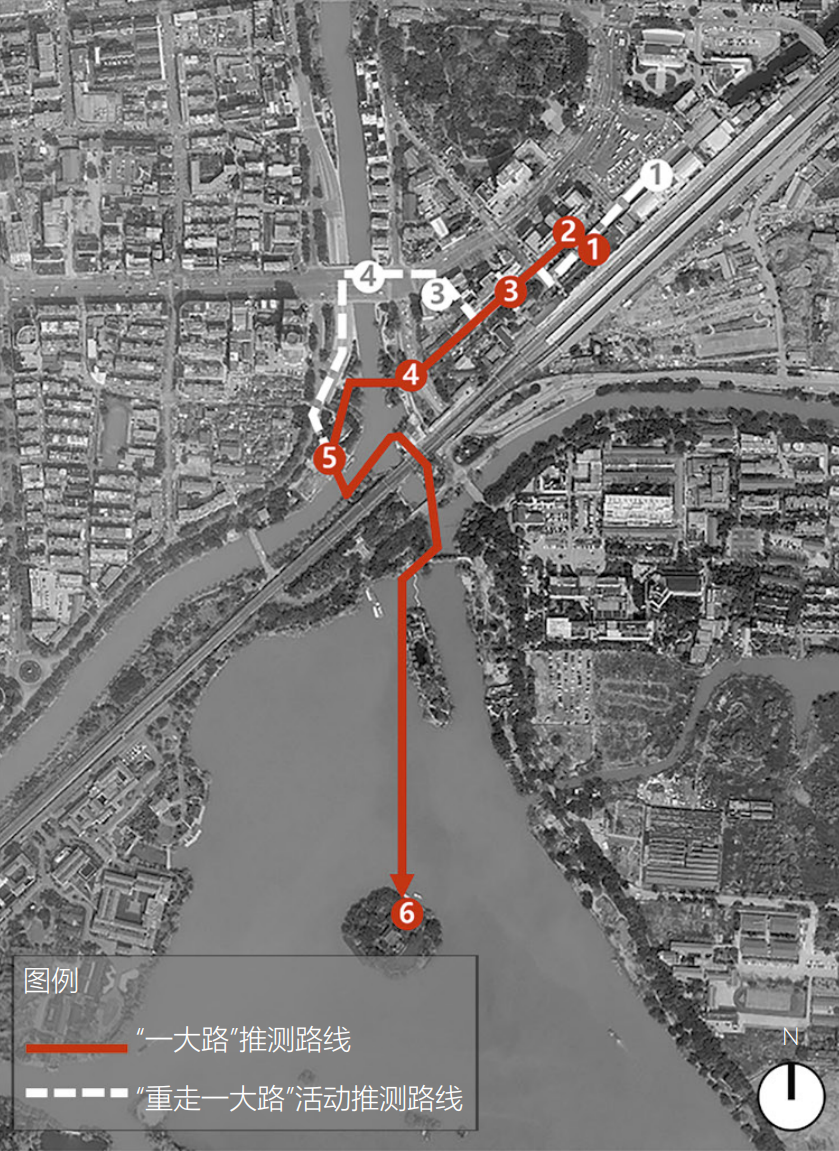

历史“事件”:南湖续会

1921年7月23日,夜幕中的上海,中国共产党第一次全国代表大会在法租界望志路106号(今兴业路76号)召开。7月30日晚,最后一次会议因法租界巡捕房的干扰被迫中止,代表们随即商议决定转移至浙江嘉兴的南湖。8月3日自上海乘火车抵达嘉兴站,代表们各自出站后应是循着市民的寻常路线(图 3a),沿车站桥、宣公路至狮子汇渡口乘船到湖心岛,再上游船开会的,傍晚会议结束后即返嘉兴站乘火车回上海。正是这一天的南湖续会,宣告了中国共产党的诞生。嘉兴站是南湖续会的起点,也是中共一大这一具有划时代意义重大历史事件的“锚点”。

比起其他形式的抽象叙述,“一大路”途经之地作为记忆的具体载体,不仅有助于建构文化记忆空间,而且可以将记忆固定和证实,更具持久性。只是因嘉兴站及其周边场地要素经历百年变迁,老站房(1907 年建)、车站桥、宣公桥等标志物大多已无迹可寻,导致当代“重走一大路”的路线(图 3b)与“历史”有较大出入(图3c)。记忆植根于具体的事物,形诸于空间、动作、形象以及实物之中。嘉兴老火车站的再现增加了“一大路”的完整性,经严谨考证后再现的月台雨棚、跨线天桥和老站房更是赋予了“重走一大路”等纪念性活动更多的真实性。

图3a 1921 年“一大路”推测路线图

图3b 嘉兴老火车站再现前“重走一大路”活动推测路线图

图3c 对比图

“历史”选择嘉兴是否偶然?

征诸关于南湖续会的资料,代表们对于到何处开会“意见不一”,但最终选择嘉兴,是因其乃一座不引人注目的风景旅游小城,更为关键的是能够“尽一日之长来结束这个会议”。《党在这里诞生:中共一大会址、上海革命遗址调查记录》中提到:“决定了到杭州西湖去,但是在到出发前,又得出了结论,西湖不是适当地点,因为那里游人太多。”若到杭州续会,乘坐早上7点35分的火车要下午1点多才能抵达杭州,而从上海到嘉兴则只需约3个小时,省时太多。可以说,嘉兴站不只是历史“事件”的标记,还是嘉兴这座城市成为续会选址的必要条件,是城市“事件”发生的“记忆遗址”。

矗立百年的嘉兴老火车站,其背后还有多少被遗忘的记忆?或许,老火车站的再现是一次重新触碰城市延续感的契机,它在层层剥开的历史显现中贴近真实,在更广阔的维度上承担了更多的时空意义和人文精神。

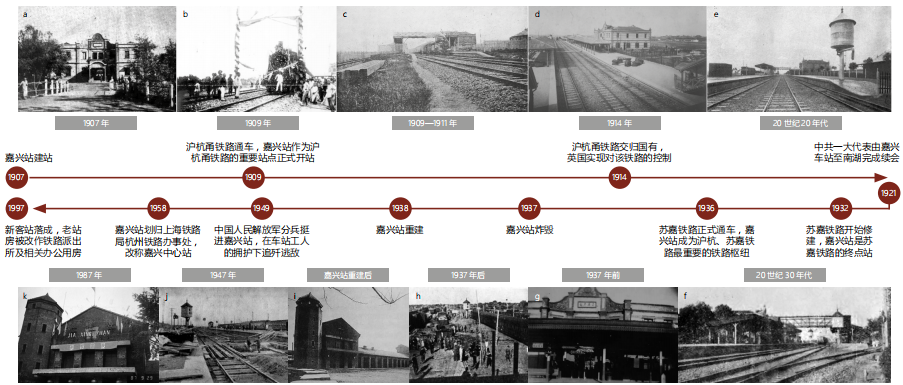

城市“事件”:车站往昔

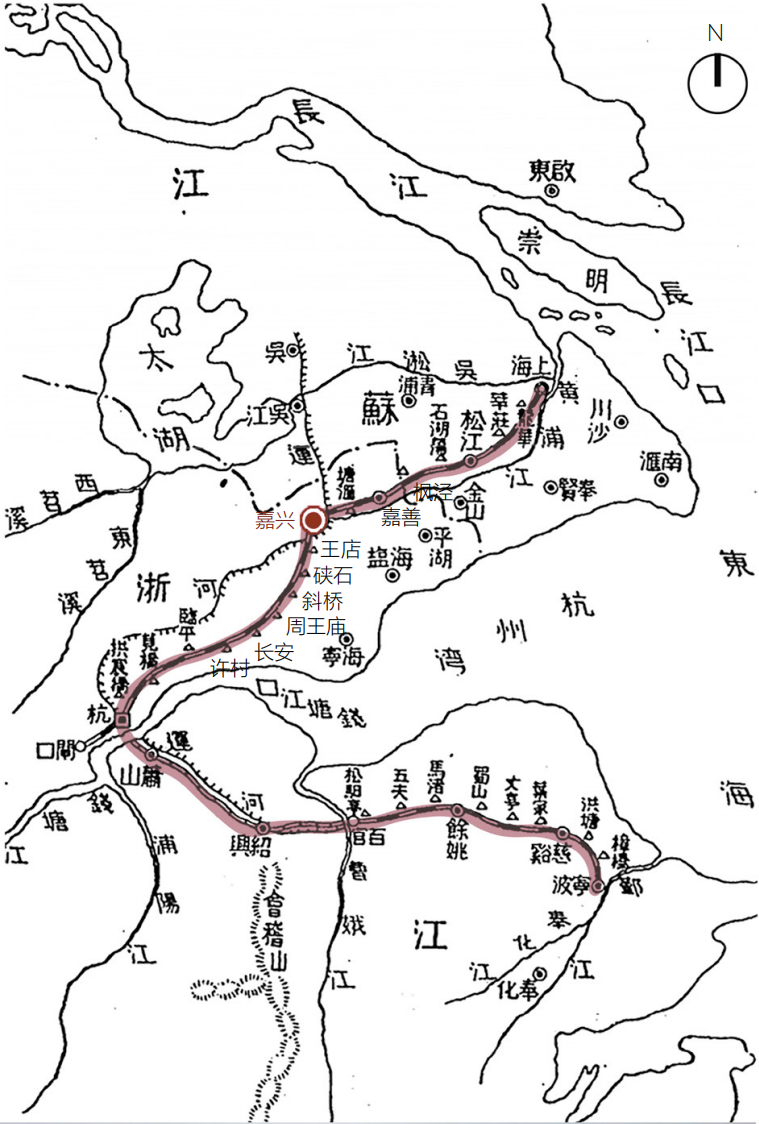

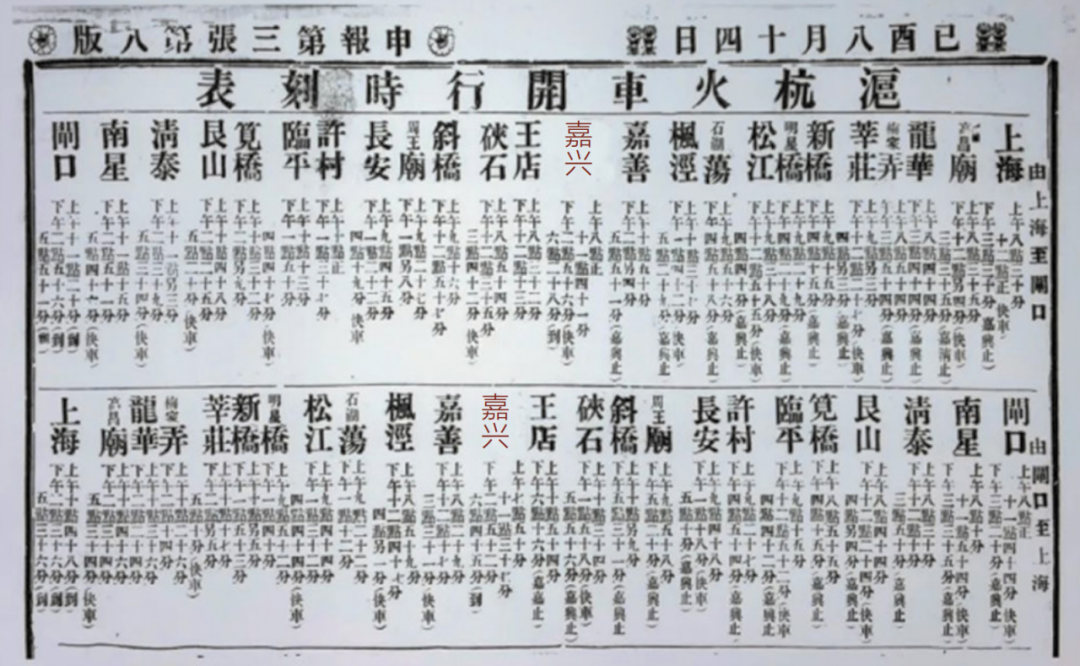

嘉兴站与沪杭甬铁路都诞生于20世纪初(图 4)。

图4 嘉兴火车站主要事件及影像资料

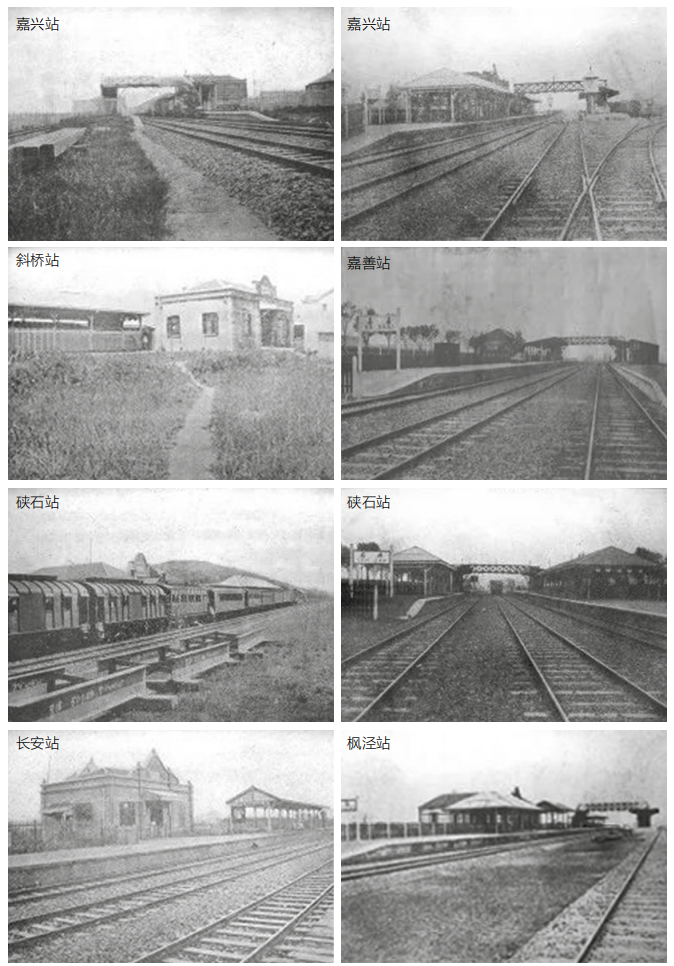

英国在1898年8月向清政府索办包括苏杭甬铁路在内的5条铁路,次年出版的《姑苏景志》(Beautiful Soo)中的苏州地图显示,当时已有苏杭铁路的建设计划。但在1907年该计划铁路开筑时,“原定之苏枫段起点改在上海南站,苏杭甬铁路亦随之易名为沪杭甬铁路”,因此沪杭甬铁路又被视为中国在“收回路矿利权运动”中与英方斗争的重要成果。同年,嘉兴城东门外开建嘉兴站。1909年,嘉兴站投入使用,作为全线最大的中心站,在通车伊始始发和终到列车就有6趟。对比清末民初嘉兴境内部分火车站影像资料,可见嘉兴站的站房层数、轨道数、月台数均更多,说明嘉兴站的客流量较大,地位重要(图 5,图 6)。

图5 沪杭甬铁路线路与沪杭火车开行时刻表(1909 年)

图6 清末民初嘉兴境内部分火车站影像资料

嘉兴是当时的水利枢纽,环城河属大运河交通的一部分,连接8条放射状河流,北通苏州,西达杭州 ,城市呈沿河发展的趋势。嘉兴站选址的春波门(东门)区域,历来是嘉兴城的繁华之地,亦为嘉禾八景“春波烟雨”所在地。春波门外即为水利要道,乾隆南巡时就曾于春波门码头登舟。嘉兴站前为车站河(港),向东北直达大运河,据说沪杭甬铁路沿线建车站时就充分考虑了车站河的运输能力(图 7);其西南临狮子汇渡口,是南湖游船和航运货船的渡口,每日往来行人、船只络绎不绝(图 8)。

图7 嘉兴古城与水系关系示意图

图8 嘉兴东门区域(1960 年城市改造前)

沪杭甬铁路的开通更是加速了沿线地区的资源流动。1912—1936 年是嘉兴工业发展的集中时期,基于丰富的资源和便捷的交通,本地绅商先后办起了依靠机械动力操作的工厂,促使传统纺织产业转型,以民族资本为代表的近代工业模式在嘉兴初具雏形。上述发展在嘉兴东门一带表现得尤为明显。据《嘉兴新志》记载,“繁盛之市街,如……东门外”,“龙头”企业,如民丰造纸厂、庆记绢丝厂等几大工厂均选址于城东,使其成为嘉兴历史上第一处工业集中区,由此形成“西城东工”的近代城市格局。加之每日出入嘉兴站客流量巨大,导致城内交通相应变化,最终引发了近代嘉兴首次旧城改造。1929 年,“一大路”重要节点宣公桥也因不敷使用从石阶拱桥改建为水泥桥。

落成后的嘉兴站命途多舛(图 4)。

国民政府因《淞沪停战协定》被迫修建苏州至嘉兴绕出上海的铁路线。1936年7月15日,贯通京沪、沪杭甬2条铁路的苏嘉铁路通车。嘉兴站与苏嘉铁路的命运紧紧相连,也因此成为日军的重点攻击对象,站房于1937年毁于轰炸。日军占领苏嘉铁路后,为运送进攻南京所需的物资重修铁路。1940年日伪“华中铁道株式会社”重建了嘉兴站站房,同时还建造了长三角铁路沿线最高的炮楼。太平洋战争后期,日军因钢铁资源极度匮乏而疯狂掠夺物资。1944年3月初至 1945年1月12日期间,除路基、道砟、桥墩、桥桩及部分站房外,日军拆除了几乎全部苏嘉铁路,嘉兴站因其他铁路需要仍继续被使用,成为为数不多的遗存。

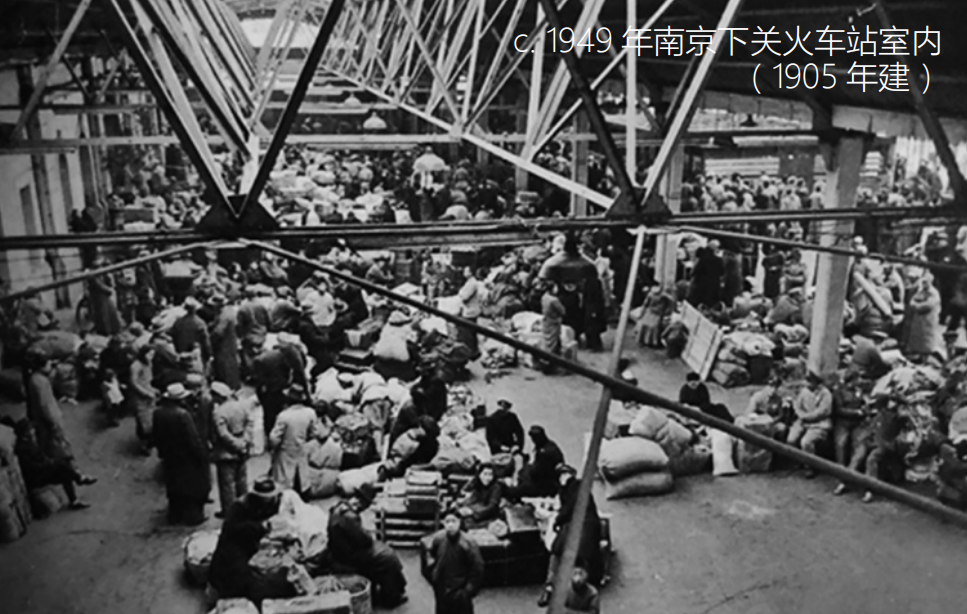

1949年5月,苏嘉铁路和嘉兴站光荣地成为解放嘉兴继而解放上海的主要通道和重要战场。1949年8月1日,嘉兴至上海南恢复通车,嘉兴站归上海铁路局管辖。1958年7月1日,嘉兴站划归上海铁路局杭州铁路办事处,改称嘉兴中心站。直至1997 年新客站建成,老火车站站房被改作铁路派出所及相关办公用房。

城市的“历史”仍在演进,但见证嘉兴百年的老火车站却似乎消隐于公众视野。直到24年后,再度“归来”。

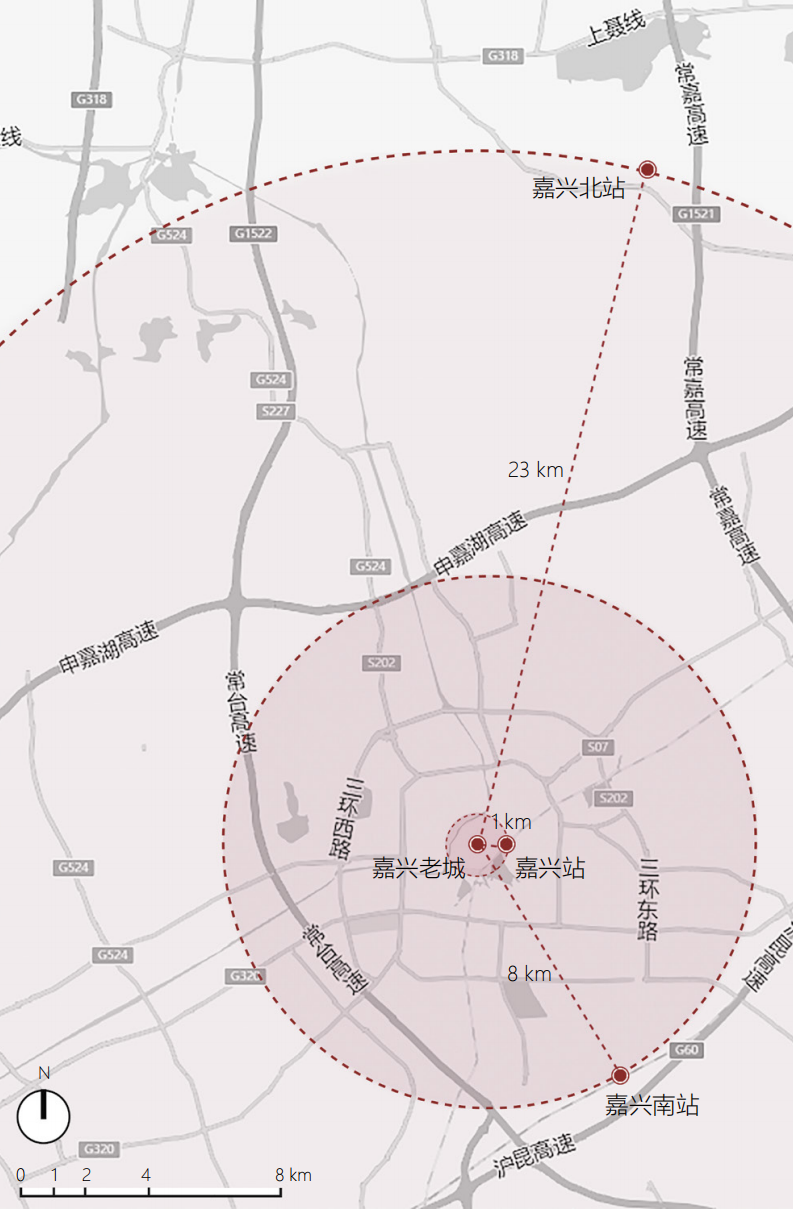

回到“原点”:纪念重塑

嘉兴的城市发展之路是中国城市化现象的一个缩影,火车站的沉浮是其典型侧面:1997 年1月,嘉兴新客站(位于老火车站以东约200m处)落成;2010年10月,嘉兴南站正式建成并通车;2020年7月,嘉兴北站首次得到官方确认并出现在苏嘉甬铁路线上……早期的普铁车站大多距离市中心2~3km,随着嘉兴城市规模逐步扩大,重要交通节点的选址也离老城区越来越远(图 9)。

图9 目前嘉兴站、嘉兴南站、嘉兴北站位置

对市民而言,这种关乎民生的建设是否处处合意?答案似乎不容乐观,如:有市民表示宁愿到老火车站乘火车,甚至认为高铁站的选址是失败的,“荒郊野外,跨到了城市的边缘地区,其实是没有发挥高铁带动城市发展的作用的”。诚然,新车站选址是综合评估城市增长方向及潜力的结果,但也不应忽视,市域铁路旅客多为高频次、中短距离出行旅客,车站与城市中心耦合是此类旅客的切实需求,这恰恰是老火车站的优势所在。随着城镇化模式由增量扩张向存量发展转换,面对人们生活理念及方式变化等多重挑战,火车站的功能也在急遽转变,如:“站城融合”的趋势明显,甚至在中国成为一个专门术语;目标多元,包括促进铁路发展、带动城市更新和优化公共生活。

但从改造前的状况来看,正如大多数历史城市所经历的和正在发生的故事,饱经风霜的嘉兴老火车站及其周边因无法满足城市发展中不断增长的交通需求而消亡:1969年,因长水塘拓宽工程需要,宣公桥被拆除;20世纪80年代新建立交桥,东门大街和宣公路都成了“断头路”;20 世纪90年代中期新火车站建成,车站河自五一桥往东全部被填平,几乎断流,建筑肌理更是呈现出混杂的状态(图 10)……不只是老火车站区域,城市空间综合发展的“角力”,使许多附着城市记忆的区域逐渐成为“失落地带”。

图10 嘉兴老火车站区域改造前

2019 年,嘉兴市在迎接建党百年的历史契机下,出于“提升城市能级、改善城市面貌、增强民生福祉”的目的,将嘉兴老火车站及其周边区域的城市更新提上日程。面对城市更新的复杂问题,建筑师希望火车站成为“具有交通功能、自然生态、文化生活的城市公共空间”,突破单一功能界定,激活历史记忆。

不止于对中共一大的纪念意义,火车站作为工业时代的代表、城市发展的侧面,其形象常具有纪念碑性的隐喻。但1997年落成的位于老火车站以东约200m 处的嘉兴新客站没有成为视觉的“纪念碑”,而是以低矮的姿态,反映车站所在地的纪念碑性——历时百年,饱含集体记忆,具有公共性纪念意义的老火车站所在地。只是,由于失去了实体的证据,其纪念碑性被掩藏了起来。“社会环境无可避免地要发生改变,而植根于社会环境中的文化记忆将被遗失或遗忘,文化记忆变得需要阐释。”记忆作为忘却和回想之间的“协商”,需要通过“再现”切断过去与现在之间似是而非的脉络,将抽象的“回忆”固化和结晶化。

对纪念碑性的“显像”意味着重构,意味着从当下出发,重新对历史赋予意义。在嘉兴老火车站的再现设计中,重要环节是对3个时期的站房采取不同措施:整体拆除1997年建成的站房;将1940年重建的站房作为嘉兴市级文物保护单位采取保护措施;按原尺度再现老站房。其中,老站房作为“一大路”的重要“锚点”,是里程碑式历史事件的“记忆”,类似于“内圣外体”的关联性纪念碑,人们为了纪念目的再现其本体后,“其符号性的内圣意义仍旧不变,甚至更强大”。

虽然采取的表述是小心翼翼“再现”,但不可否认的是“历史建筑重建”向来争议颇多。如何在资料几近空白的情况下再现嘉兴老火车站?如何使被再现的对象成为超越功能性的存在,在此过程中又应该重视什么?如何应对所谓的纪念碑性?“旧”的历史建筑以原貌再现在一个全“新”的环境中,如何使历史场景融入当下的城市生活?

记忆“复刻”:车站再现

作为具有标识性的“纪念碑”,火车站无论以何种材料、形式再现,其符号性的“内圣”意义都将不变;但作为可被来访者直接体验的“叙事空间”,必须严谨考证以体现其真实的历史文化价值。嘉兴老火车站本身资料有限,为了更好地在再现过程中尊重历史事实,需基于相关的图像证据和文字资料等详尽研判,如参考沪杭甬铁路段其他站点和同时期交通建筑的历史信息、留存建筑及其重建情况等。最终落实到具体设计时,还需在尊重历史的同时基于新的环境和诉求进行改良提质,正如“历史学家的解释既非原原本本地复原历史,亦非对历史学家作为历史叙述者的价值观和愿望的简单再现……必须在现在与过去之间找到某种平衡”。

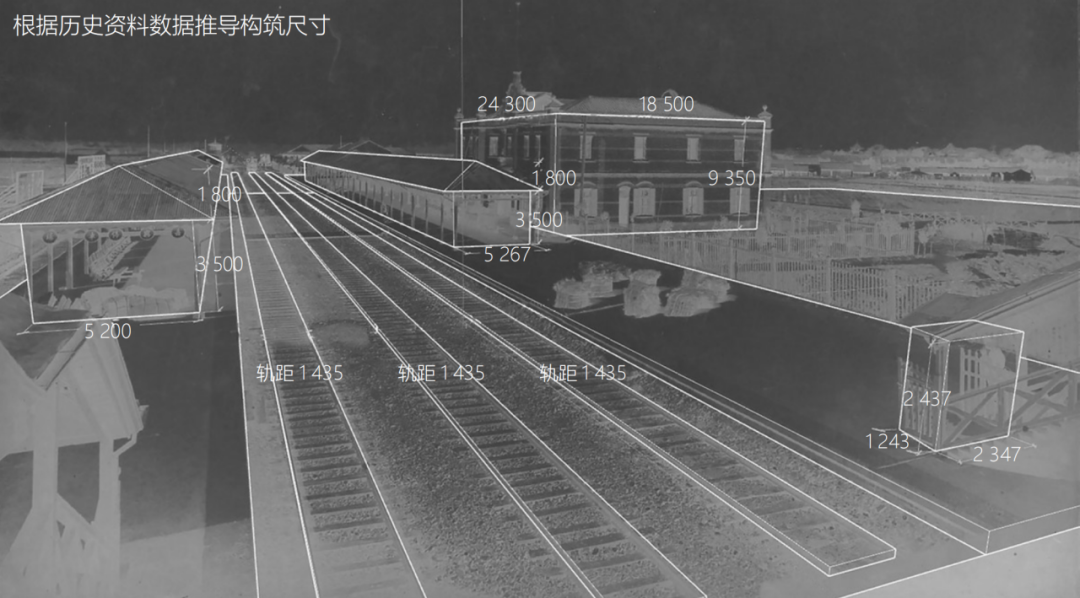

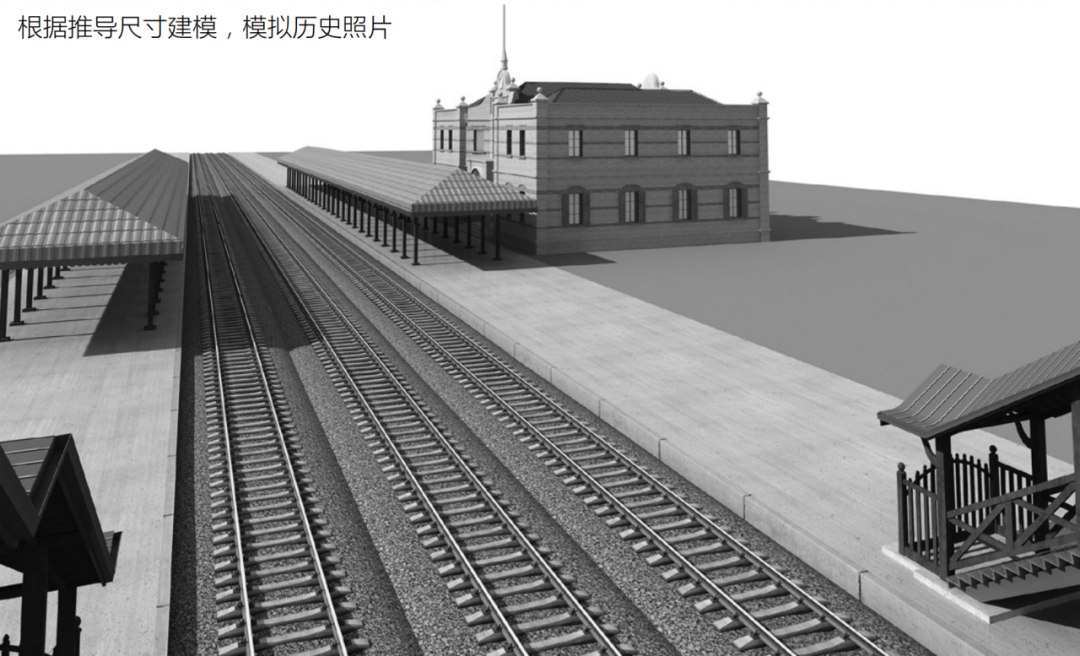

由轨距尺寸推导火车站建筑尺度

1913年编印的《浙路輶轩表 初编一 杭枫、江墅线》收录了嘉兴境内清末民初的火车站照片,不同角度的摄影资料展示出的统一营建风格具有较高的参考价值。但仅凭数张历史照片和简要的文字记录,难以准确定位1921年嘉兴站迎来中共一大代表时的状态。反复思虑后,决定从现有资料中唯一能确定的科学数据——轨距入手。

铁路建设、火车生产的统一标准对轨距有明确的尺寸要求——《中华民国国营铁路标准路标准干线双轨路堤截面》图上为1435mm。以此为基准,参考当时的摄像机焦距,用 3D 模型模拟历史照片中站房、月台、铁轨等构筑的尺寸(图 11),可与历史资料数据如《嘉兴市志》中记载的“上行月台长198米,宽9米,岛形月台长195米,宽8米”相互印证。据之,月台、雨棚、天桥、站房等建筑尺度与空间关系被一一推导出来。

图11 嘉兴老火车站构筑尺寸推导(单位:mm)

站房

结合历史图像、留存和沪杭甬铁路沿线其他据史重建的站点资料,以及《嘉兴市志》文字记录来看,嘉兴站的站房共2层,占地面积446㎡(由3D模型推导的占地面积几乎和历史记载相同)。前后入口八字墙内凹,顶部为观音兜形式,上有蔓草砖雕。屋顶为三座四坡面,四周环绕女儿墙。1915年屋顶被改造。

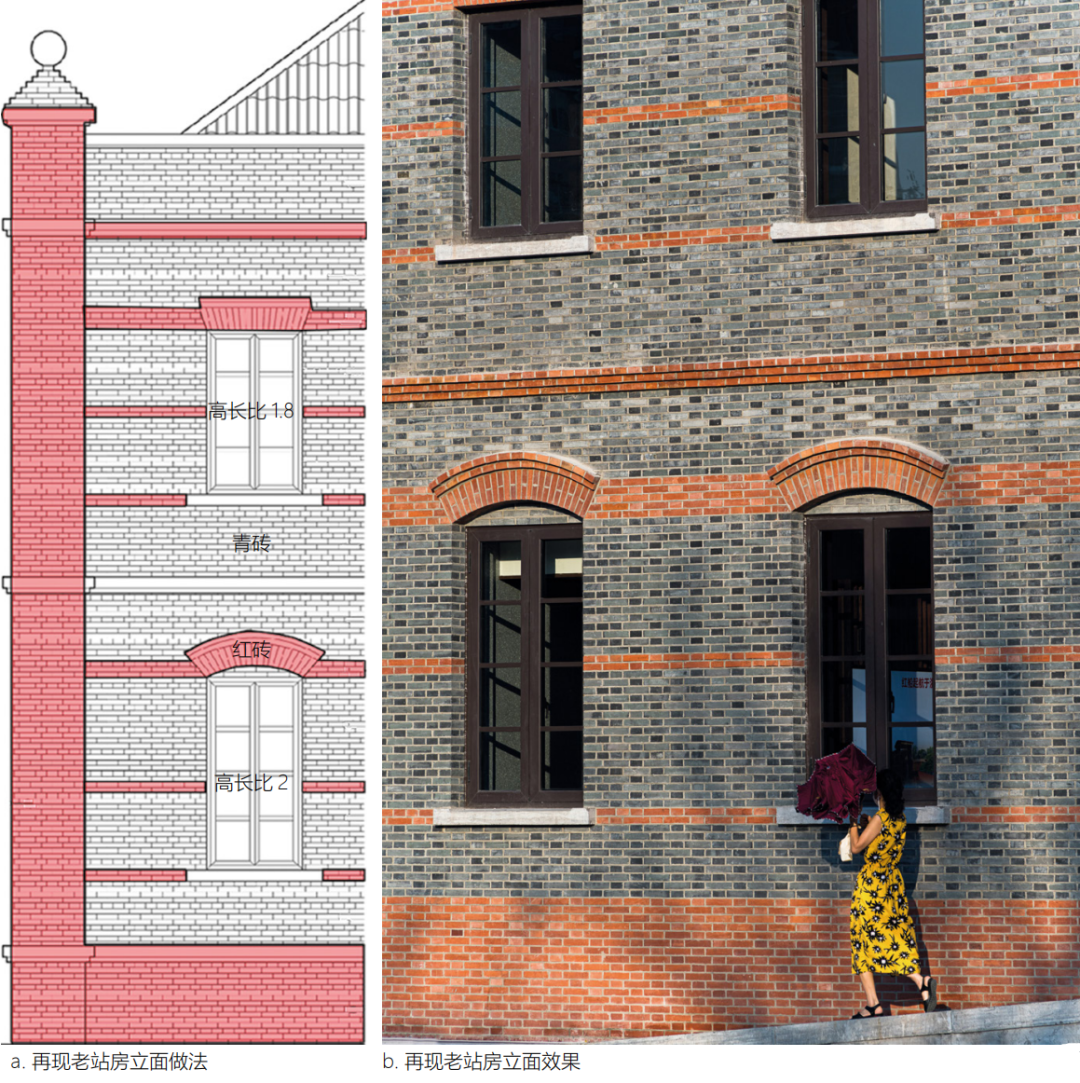

纪念碑通常被视为视觉突出的营造物,老站房的立面样式反映出工业化时代建筑师们对于现代城市机构的想象,再现设计充分尊重当时嘉兴境内各站房统一的营建风格,也尽可能还原开窗及砖砌方式等细节。墙体、柱、门窗券均采用砖砌:主体的墙体和砖柱采用青砖扁砌,门窗券和墙身线脚使用红砖砌筑。站房立面的窗户均为窄长玻璃窗,一层窗户加设板窗,便于防盗及保温。通过与苏州、嘉兴等地区同时期其他建筑的测绘比对,可得门窗的常见高长比为1.8~2.1,又可从排砖角度分析出砖和窗户可能的宽度。当旅客从新站房地下一层的白色大厅透过两侧高窗望向再现老站房时,“历史”和“当下”碰撞出的时空错置感就此达成,实现了新旧站房之间的对话(图 12)。

图12 地面层视角和新站房地下一层视角的再现老站房立面效果

砖的判断和选择是重中之重。老站房的再现设计可以说是从排砖开始的,如立面上的凹凸关系、扶壁柱的尺寸等,都是借助排砖的推敲才逐渐清晰起来的。但砌砖的具体细节却令人迷惑重重,如:砖有多宽?砖缝多大?如何排布?叠涩尺寸?……嘉兴曾隶属于平江府,其建筑立面材质和做法与同属一府的苏州、上海等地相当接近。故对这些地区建于1921年左右的现存建筑进行了走访和必要的测绘,再进行比对研究,涉及门窗、砖券、窗台、砖缝的材质和做法等,结论是:当时嘉兴地区采用九五砖,砌筑方式为一顺一丁,砖缝多是元宝缝(图 13)。

图13 再现老站房立面做法与效果

正式砌筑前,又到浙江嘉善沈家窑对即将使用的九五砖的尺寸、完整度、颜色深浅、表面杂质情况、字迹清晰度等进行全面考察,确保最终的呈现效果。值得一提的是,嘉兴地区的制砖业历史悠久,最早可追溯至汉代,明清达到顶峰。老站房的砌砖充分借助了当地制砖工艺这一非物质文化遗产,并使用了“建党百年”青砖、红砖,按立面排砖要求取长面或端面使用,进行“符号化”纪念的同时融入了当下的时代印记(图 14)。

图14 “建党百年”纪念砖

所谓“历史相关性(historical)需借助类型学等理论范式进行新旧类比的创新”,鉴于新站房的功能具有综合性,老站房的功能置换为展示与使人体验民国时期的火车站风貌,在充分尊重民国时期建筑结构与室内风格的基础上,重新定义室内空间布局。对于地面铺装材料,暂未发现可靠的历史依据,但结合历史背景,符合公共交通建筑地面耐磨、防滑、不易起尘等要求的唯有水磨石,且在同时期的交通建筑中,可以找到类似的做法,如大连商埠码头(图 15)。

图15 同时期交通建筑与老站房再现后的室内对比

月台雨棚

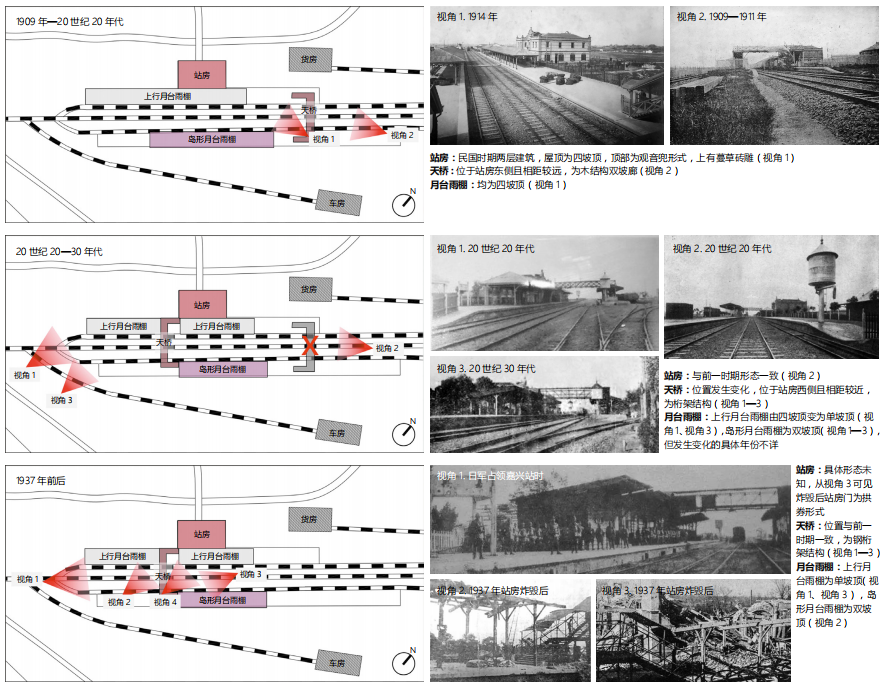

1907年嘉兴站建站时,月台雨棚有2个,一个上行月台的雨棚和一个岛形月台的雨棚。

从建成初期到1937年前后,月台雨棚形态、位置都发生了较大变化:1909年至20世纪20年代,2个雨棚均为四坡顶;20世纪20—30年代,上行月台雨棚由四坡顶变为单坡顶,岛形月台雨棚为双坡顶;1937年前后,上行月台雨棚为单坡顶,岛形月台雨棚为双坡顶。虽然发生上述变化的具体年份不详,但可推测,1921年时上行月台雨棚为四坡顶,岛形月台雨棚为双坡顶的可能性较大(图 16)。

图16 站房、天桥、月台雨棚平面位置及形态推导

进一步推测,20世纪20年代的雨棚应为木结构,原因有二:一是建于同时期同一条铁路线上的海宁站(原名硖石站)“旧有木结构下行雨棚”,与嘉兴站基本一致;二是1937年照片中的单坡顶雨棚上设有托脚,原位置可能存在檩条,与同时期木屋架结构类似。

最终,经过考量多种接驳关系,月台设计中将均为四坡顶的再现老雨棚、新建雨棚并列,并对每个距站房区域100m范围内的月台采用老雨棚,以贴近历史场景。老屋架为灰色桁架式,与白色流线型树枝状新屋架交织。这种设计既清晰地展示出不同历史时期月台的变化,亦通过桁架和平滑曲面的对比暗示时间的跨度。

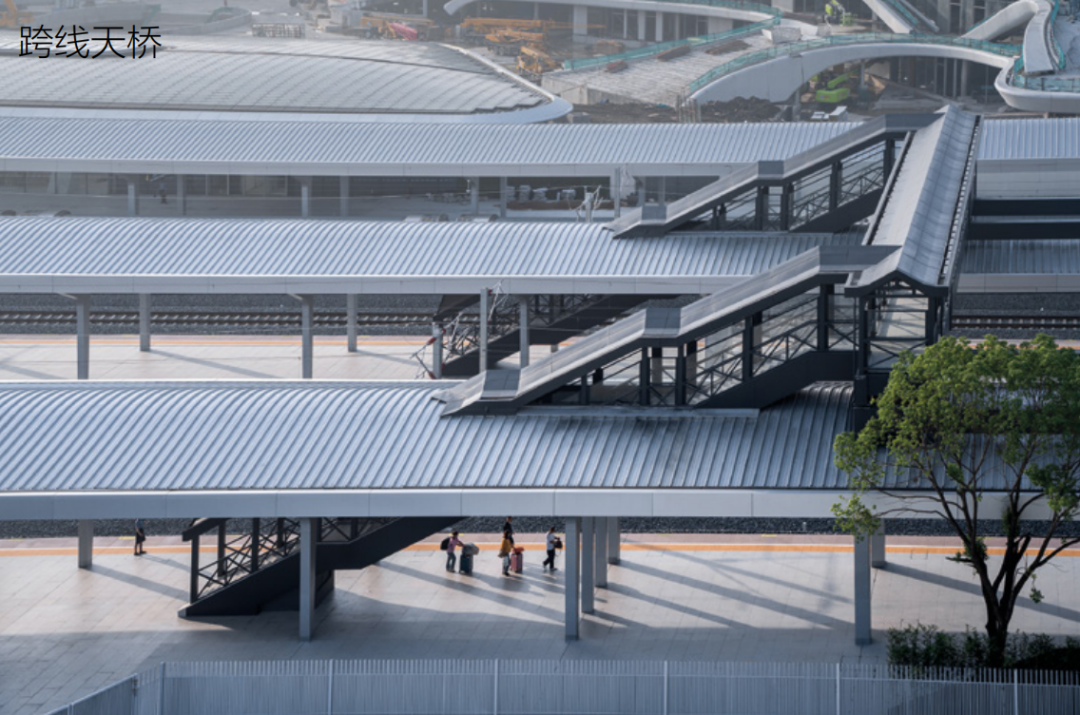

跨线天桥

1909—1937年,嘉兴站跨线天桥的位置和结构均有变化。

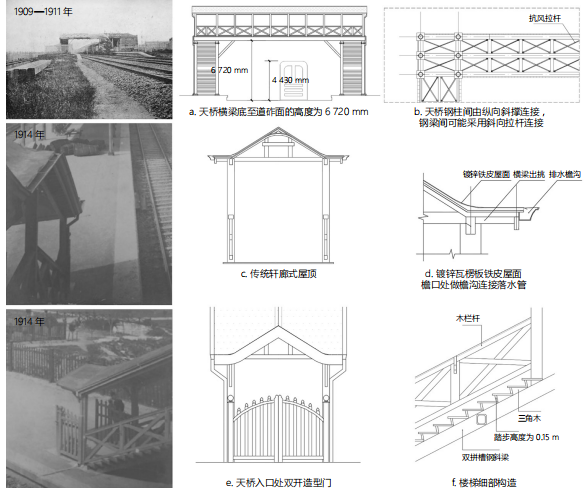

建站之初,天桥位于站房东侧且相距较远,为木结构双坡廊,结合其实际跨度及同时期其他铁路天桥的资料,推断桥面以下应是柱梁式钢结构。依据 1909—1911年照片中火车与天桥高度的关系,可得天桥横梁底至道砟面的高度为6.7m左右(图17a)。天桥钢柱之间用纵向斜撑连接,钢梁之间可能采用斜向拉杆(抗风拉杆)连接(图 17b)。天桥雨棚为弧形,高约2.5m,上部杆件高约1.8m。横梁出挑,檐檩内侧为传统的轩廊式屋顶(图 17c)。屋面材料为镀锌瓦楞板铁皮,通过檐沟和落水管有组织排水(图 17d)。天桥入口处为双开造型门(图 17e)。

图17 初期(1909—1914 年)天桥形态及做法

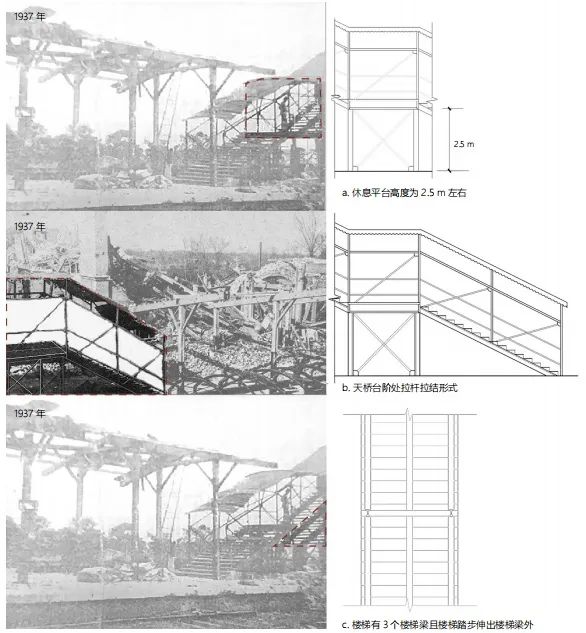

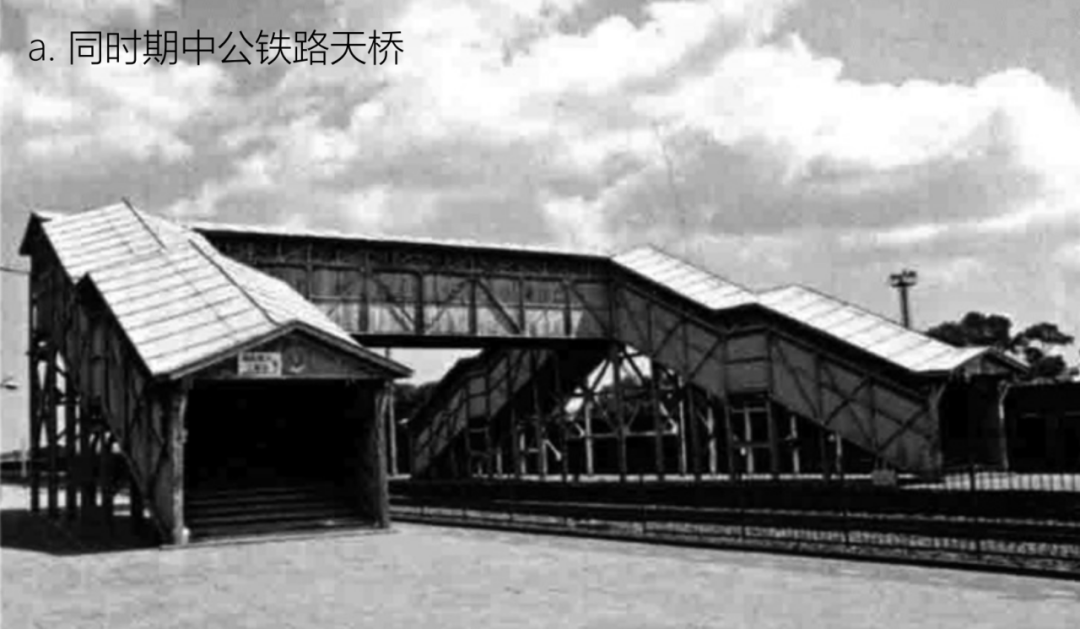

图 18 显示,1937年嘉兴站天桥为桁架结构,位于站房西侧且相距较近。据《嘉兴市志》记载,海宁站在 1920年“建跨线桥一座”,在1925年“跨线桥木架更换钢架”,及当时测定的中国人平均身高1.65m ,可大致推算休息平台高度为2.5m左右(图 18a),从而推算出台阶高度为0.15m左右(图 17f)。

图18 后期(1937 年)天桥形态及做法

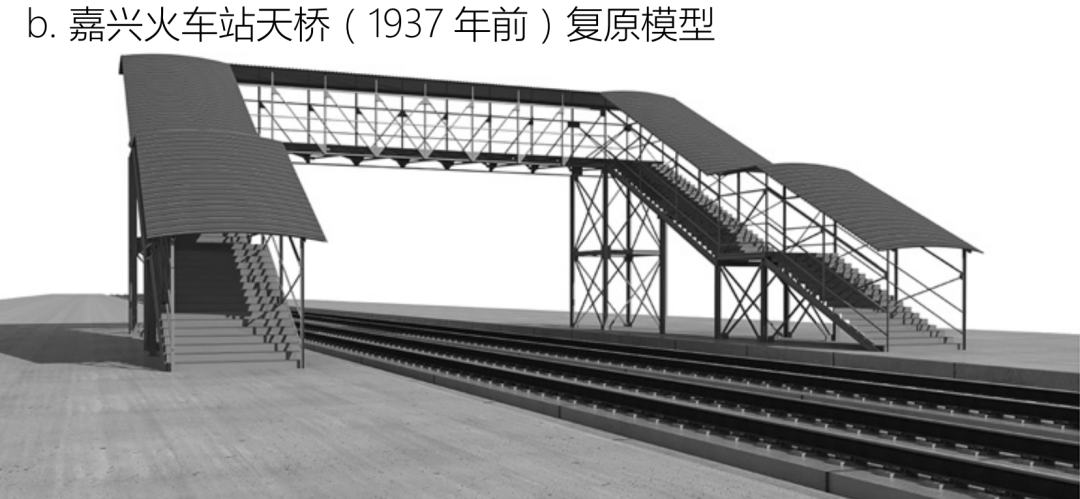

再对比同时期同类型构筑物的连接构造,基本可以判断天桥以铺设铁路的工字形钢轨和角钢作为主要结构材料和连接构件,钢梁之间用斜向抗风拉杆连接(图 18)。此次再现的跨线天桥位于站房西侧,样式、尺度结合了天桥历史形态及同类构筑物做法,为符合现行铁路工程建设规范和安全使用要求,统一采用了钢结构(图 19)。

图19 天桥连接构造案例、复原模型及建成效果

站城融合

嘉兴火车站具有车站与城市中心耦合的优势,承担着连接城市与周边县市的功能,需通过站城融合重塑居民的日常生活和外来游客的出行体验(图 20)。车站所在地作为遗产地具有纪念碑性;嘉兴火车站作为单体营造物,其再现能够起到标识和阐释作用。如果缺失对遗产地的完整性保护,单体营造物会因生长背景模糊成为不可读的碎片。由单体营造物和遗产地共同构成“整合的纪念物”,即历史车站实现站城融合的巧妙之处。

图20 车站再现

当乘客到站后,历史“事件”仿佛重演,月台雨棚和跨线天桥共同组成这场空间体验的序曲。步行至嘉兴站房北立面前的站前广场时,嘉兴站房“纪念碑”式的立面会直接将体验者带入历史事件的情境。置身于站房内,可透过南侧窗户看见月台雨棚和天桥,三者构成了“一大路”的开端。接下来可选择继续向西观览“一大路”的历史景观,也可向北移步到人民公园与当地居民一同休憩。作为城市“事件”,人民公园的诞生与嘉兴火车站息息相关,1921年10月,沪宁、沪杭甬铁路管理局为美化车站环境,于嘉兴站北侧新建苗圃,即人民公园的前身。改造后的嘉兴站区域通过步行区域的连续性和空间边界的模糊性强化了火车站与人民公园间的可达性。

如今的嘉兴站、人民公园和“一大路”已然融为一体,共同构成了具有纪念意义和日常功能双重属性的站城融合的城市空间,通过再现、并置象征不同事件节点的叙事空间,不仅将纪念碑性表现在视觉的标志性和场所的可识别性层面,更是在新旧相嵌间串联起城市的历史与未来。

结语

假如南湖续会的地点不是嘉兴,嘉兴老火车站是否还有再现的必要?嘉兴老火车站在当下具有多重身份,它不仅是一座百年老站,还是承载多个历史事件和跨越百年城市记忆的“无意为之的纪念碑”,更是活化当代城市空间的大型交通枢纽。老火车站的再现,不仅复刻了历史与城市“事件”2个层面的记忆,也讲述了一部近代车站区域变迁史,兼具“往昔价值”和“当代价值”。

老火车站的再现,还关乎当下遗产保护传承和城市更新改造的普遍性复合问题。据不完全统计,我国目前正在使用的火车站达3000多座,但带有历史价值并且得以保留的老火车站屈指可数,“嘉兴站”们既面向过去,也指向未来。车站即是记忆建构的档案,其周边区域变迁即是近代以来城市发展的缩影,二者都具有象征性意义。人们在环境中可知觉的有形要素上进行编码以及解码,使得建成环境成为一种(物化的)记忆方式,实体保留了可识别的事件的“记忆”。通过对单体营造物的再现和遗产地的保护实现了遗产的完整性呈现,并在此基础上对此交通类型的“整合的纪念物”旧体新用,进一步实现站城融合,减少了遗产保护和城市发展间可能存在的冲突。

所以,嘉兴老火车站的再现,其超越项目本身的意义在于可以将之视作载体和视点,以思考大型交通建筑及其周边区域更新的普遍问题,从而指向未来,召唤那些还没有达到目标的历史力量。

作者简介:

褚子婧,东南大学建筑学院硕士研究生

沈旸,东南大学建筑学院、城市与建筑遗产保护教育部重点实验室、中华民族视觉形象研究基地教授,本文通讯作者

俞海洋,东南大学建筑设计研究院有限公司正高级建筑师

申童,清华大学建筑学院博士研究生

完整阅读见《建筑遗产》2023年第3期(总第31期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

褚子婧, 沈旸, 俞海洋, 申童. 历史与城市“事件”的记忆复刻——嘉兴老火车站再现的意义及途径[J]. 建筑遗产, 2023(03): 01-14.

—THE END—

欢迎关注《建筑遗产》2023年第3期

(总第31期)

本期责任编辑:刘雨婷

※ 官方微店有售 ※

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

扫描二维码订购《建筑遗产》杂志

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):历史与城市“事件”的记忆复刻

规划问道

规划问道