写在前面

东京有轨电车东急世田谷线已成熟运营超过50年,线路里程仅有5 km,但是日均客运量超过5万人次、客运强度达到1万人次·km-1·d-1以上,运营效益超过中国已运营的有轨电车项目。因此有必要对其成功经验进行总结以作借鉴。通过梳理东急世田谷线的发展历程、线路概况和运营特征,总结其成功的4个关键要素:精准定位、融于城市、优先通行和亲民列车。结合中国有轨电车规划、建设、运营中存在的问题,提出发展有轨电车项目首先应尊重其发展规律,客观看待其优缺点,找准功能定位;规划层面做好与城市空间、综合交通、景观环境协调融合;设计层面注重因地制宜提升服务水平,并通过以人为本、科学运营为乘客提供安全舒适的高品质服务。

孔琳鹏

中铁咨询集团北京建筑规划设计有限公司 工程师 注册城乡规划师

研究背景

东急世田谷线(以下简称“世田谷线”)是位于东京都世田谷区的一条有轨电车线路,隶属于东急电铁株式会社,线路全长仅5 km。官方公开的统计资料显示[1],世田谷线近20年历年日均客运量均超过5万人次,客运强度达到1万人次·km-1·d-1以上。世田谷线的运营效益远超过中国已开通运营的有轨电车线路。根据2019年中国已开通城市有轨电车运营数据[2],全国仅4条线路日均客运量超过2.5万人次、2条线路客运强度超过0.2万人次·km-1·d-1。因此,有必要从发展历程、规划设计、建设运营等层面深入挖掘世田谷线成功的关键因素,对中国有轨电车的规划—设计—建设—运营形成有益的启发。

世田谷线概况

1

发展历程

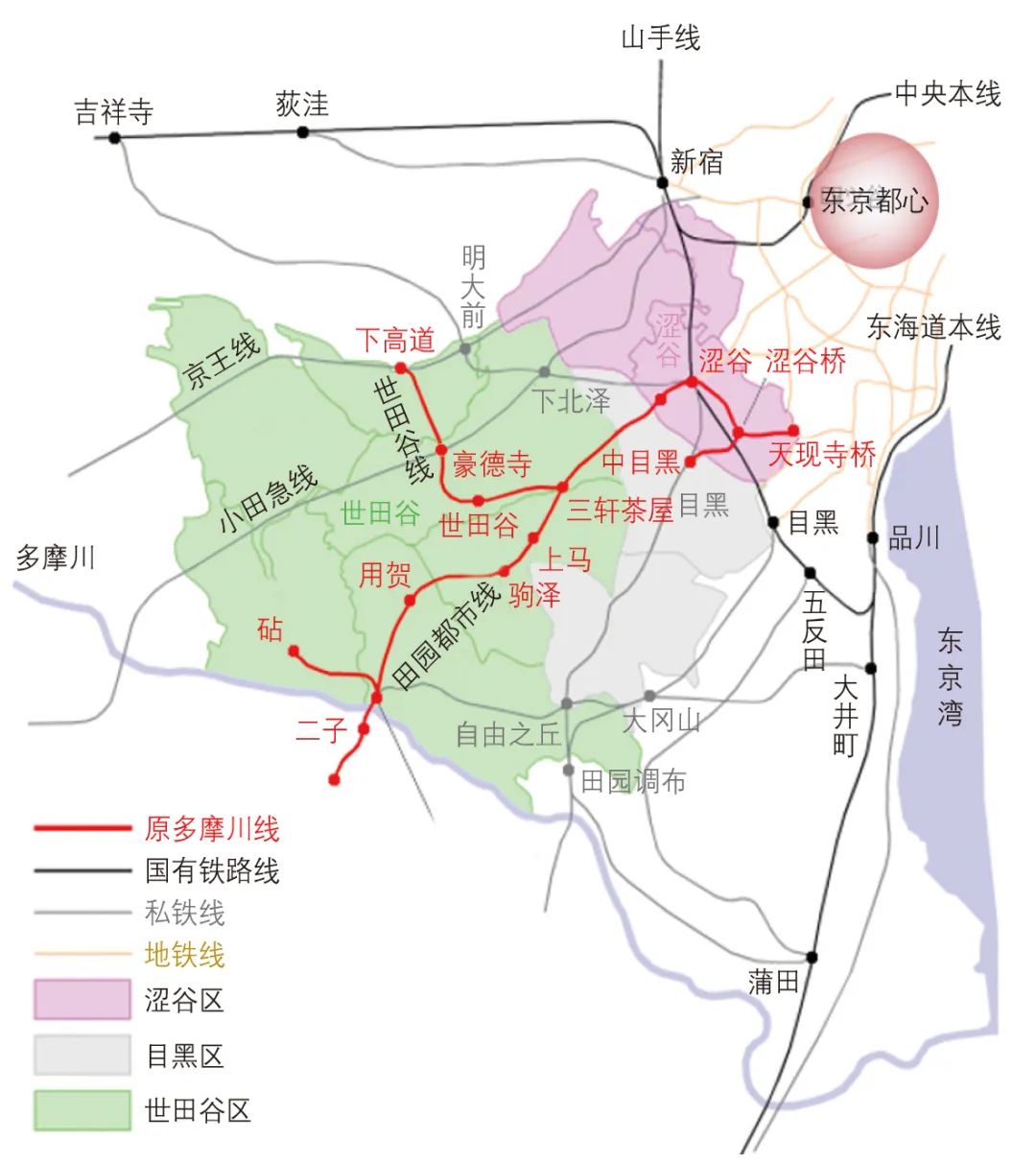

世田谷线所在的世田谷区是日本东京都23个特别区中人口最多的区部,位于东京都西南部,距离东京都心约10 km,以优越的交通区位、良好的居住环境而闻名。世田谷区目前运行的6条私铁(市域铁路)均为东西方向,连接东京都心和外围卫星城,而世田谷线是唯一一条南北向运营的城市轨道交通线路,并与田园都市线、小田急线、京王线3条私铁线路衔接换乘(见图1)。

图1 20世纪30年代世田谷线区位

世田谷线始建于1925年,属于多摩川线普速铁路(涩谷至二子玉川)的支线,最初的功能是将多摩川附近的砾石运送到东京市中心;从1934年起停止砾石运输,转向以客运服务为中心,并通过东京信托在东京世田谷区新町开发住宅区,采取鼓励措施吸引沿线居民乘坐铁路。1969年5月11日,涩谷站与二子玉川站之间的多摩川线废止,而三轩茶屋站至下高道站之间的支线(原下高道线)保留并更名为世田谷线[3]。在此期间,东京都有轨电车线路运营里程从最高200 km拆除到仅剩17.2 km[4],而世田谷线成为东京都仅剩的两条有轨电车线路之一(另一条为都电荒川线),在沿线居民的支持下运营至今。2019年,世田谷线更名后运营满50周年,支持者团体联合沿线商业街举行50周年盛大庆祝活动“世田谷线节”,足以证明这条线路运营的成功和独特魅力。

2

线路概况

世田谷线南起三轩茶屋站,终于下高道站,线路全长5 km,沿线设置10个车站,由南向北依次是三轩茶屋站、西太子堂站、若林站、松阴神社前站、世田谷站、上町站、宫之坂站、山下站、松原站、下高道站。平均站间距为500 m,根据沿线建筑分布情况总体呈现前密后疏,最大站间距(800 m)为山下站至松原站、松原站至下高道站,最小站间距(300 m)为上町站至宫之坂站、三轩茶屋站至西太子堂站。

世田谷线全线使用1 372 mm轨距的双线窄轨,采用DC600V高架电缆牵引供电,并设置与轨道交通信号联动的车载报警装置。全线配置10列东急300系低地板列车(见图2),车身宽度2 500 mm、高度3 945 mm,所有列车都以2节编组运行,车内设置32个座位,最大载客量132人,设计最高行驶速度40 km·h-1。

图2 有轨电车世田谷线300系列车

资料来源:维基百科。

3

运营特征

1)客流水平。

世田谷线主要服务于沿线居民通勤、通学、休闲、旅游等出行,客源稳定。根据东急电铁株式会社公开的统计数据[1],2021年世田谷线全线日均乘降人数为96 580人次,其中通勤(通学)乘降人数为49 302人次,占51%;其他乘降人数为47 278人次,占49%。通过对2002—2021年的客流数据分析可知,除了受新型冠状病毒疫情影响的2020年、2021年外,日均客运量基本保持在5万人次左右波动,年增减幅度不超过5%(见图3)。

图3 有轨电车世田谷线2002—2021年日均客运量

2)运营时间和频率。

时刻表按需编制,与3条相交私铁线路的运营时间无缝衔接,保障高峰时段服务水平。配置10列车运营,运营时间为5:00—次日00:30,首末班车与接驳的3条私铁线路保持一致,保证乘客“最后一公里”出行便利性。此外,根据运营需求采用工作日和周末/节假日两套列车运营时刻表,工作日平均发车间隔约为7 min,高峰时段最短发车间隔为4 min,保障通勤、通学出行;周末和节假日运营时间和工作日保持一致,平均发车间隔约为8 min,略低于工作日,但7:00—17:00的发车间隔为6 min。

3)票款收入。

票价采用一票制,成人150日元、儿童80日元(折合人民币约为成人7.85元、儿童4.19元)。按照日均客运量5万人次计算,每日票款收入可达到30万元人民币左右,再加上车身广告等其他收入,形成了可持续的市场化运营。与此对比,成都有轨电车蓉2号线全长39.3 km,日均客运量为2.28万人次,根据一票制2元票价计算,日票款收入仅为4.56万元,而日运维成本则达到9.1万元[5]。

4)能耗。

注重低碳运营和生态环保,自2013年起,世田谷线所有车站均采用LED照明;2019年3月25日起,线路运行和车站设备用电已100%改用可再生能源,CO2排放量几乎为0,是日本首个使用100%可再生能源电力全天运行的线路。

世田谷线建设运营成功的

关键因素

1

精准定位,承担接驳补充功能

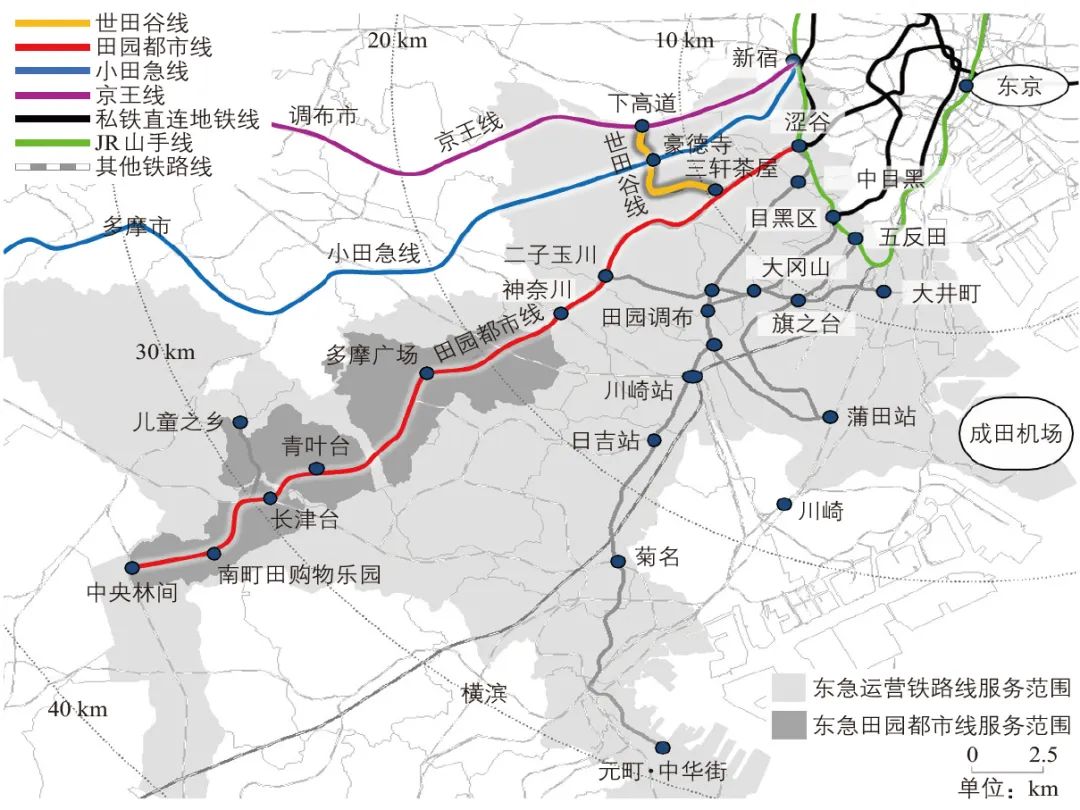

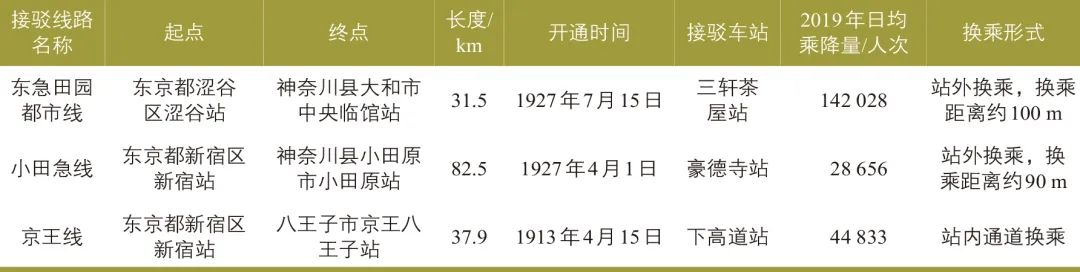

世田谷线与3条通往东京都两大副中心的私铁线路高效换乘、喂给客流(见图4)。东急田园都市线、小田急线、京王线是分别连接东京都涩谷—大和市、新宿—小田原市、新宿—八王子市的通勤铁路线。涩谷、新宿均为东京都副中心,涩谷周边是东京最繁华的地区之一,新宿周边则是日本最大的市中心、娱乐区、东京最大的办公区。此外,新宿站、涩谷站均为JR山手线上重要的交通枢纽,交通条件极为便利。世田谷线与京王线在下高道站实现站内通道换乘,与田园都市线三轩茶屋站、小田急线豪德寺站的站外换乘距离也不超过100 m(见表1),通过与3条私铁线路高效接驳换乘,为世田谷区的居民提供极为便利的出行条件。2019年,三轩茶屋站日均乘降量达到142 028人次,下高道站为44 833人次,豪德寺站为28 656人次。虽然未公布各车站乘降量及换乘量数据,仍可以判断世田谷线具有充足的换乘客流来源。

图4 世田谷线周边轨道交通线网分布

表1 世田谷线接驳私铁线路概况

世田谷区除世田谷线以外均为东西方向运行铁路,南北方向的交通还依赖于固定路线的中小型公共汽车。因此,世田谷线承担世田谷地区南北向骨干公共交通职能。

2

融于城市,无缝衔接周边用地

世田谷线来源于20世纪20年代东京建设的多摩川线,彼时铁路与有轨电车正处于快速发展时期,东京周边私铁线路里程达到701 km,有轨电车线路里程也超过200 km[4];汽车产业尚未进入大发展时期,世田谷区道路偏窄且不发达。因此,世田谷线全线未采用沿道路敷设的混合轨道,而是采用《轨道法》规定的专用轨道①。

世田谷线与相交道路形成36个平面交叉口,平均间距不超过130 m,有机缝合了两侧的城市空间,减少了有轨电车及相关设施对两侧用地的物理分割,同时,连通周边建筑与街区,并与周边城市空间、景观环境实现良好融合。世田谷区是东京都著名的居住区,世田谷线两侧分布的建筑多为日本典型的“一户建”住宅,而轨道道床边缘距两侧建筑的间距仅有2~3 m,形成了较为紧凑的空间布局,便于沿线居民步行穿越并前往车站。轨道道床与建筑间是自然植被或种植的花卉,使得有轨电车毫无违和感地融于城市,彰显了绿色、生态、环保特色(见图5)。

a 沿专用轨道敷设

b 与周边建筑景观融合

图5 世田谷线与城市融合

资料来源:维基百科。

世田谷线的站位布局注重与城市融合、人性化设计。例如世田谷站布设在世田谷线与区政府西通路的交叉口,街道尺度紧凑,进站道路与路侧人行道直接连通、无缝衔接,并设置无障碍轮椅通道;车站不仅在功能设置上融于城市、便于乘客抵达,还在景观上与周边建筑、街道相融合,给人以易于接触的亲近感(见图6),由此提升服务水平和客流吸引力。

图6 有轨电车世田谷线的站位布局

3

优先通行,协调多种交通方式

世田谷线的道路交叉口主要有两种形式:一种设置栏杆与警报机,35个交叉口采用这一方式,优先保证有轨电车通行;另一种设置有轨电车专用信号灯,仅若林站交叉口采取该方式(见图7)。若林站交叉口为世田谷线与东京都道318号环状7号线(以下简称“环七通”)相交,而“环七通”为双向4车道干线道路,是东京都经过练马区、北区、葛饰区至江户川区临海町的主要地方道路,位于东京23个特别区内环最外侧位置,交通量大、交通功能突出,因此采用有轨电车专用信号灯进行控制。

图7 世田谷线相交道路及控制形式示意

相交道路中有10条双向通行道路、18条单向通行道路、8条步行和自行车专用路,均能保障有轨电车通行的优先权。根据统计,世田谷线最高设计速度为40 km·h-1,全线运行时间约为17~18 min,虽然平均站间距小于1 km且经过36个交叉口,但是线路平均运营速度依然能达到17~18 km·h-1。通过多样化的道路交叉口控制策略,世田谷线实现了与多种交通方式协同,并达到通行效率最大化。

4

亲民列车,传达铁路线魅力

世田谷线的魅力之一是有许多植根于社区的活动,乘客可以感受铁路沿线人们的温暖和气息。从多摩川线改名为世田谷线已有54年,沿线居民对其具有深厚感情。世田谷线的运营公司也策划和实施了多种提升人气的项目,例如与沿线商店街合作的“世田谷线节”以及其他各种活动。2019年世田谷线50周年活动举行,作为纪念项目之一的招财猫幸福号列车也随之运行。招财猫的发源地是宫之坂站东侧100 m的豪德寺,而招财猫被展示在整个300系列车上(见图8),列车不仅对老年人和儿童友好,也是对世田谷地区人文、历史、旅游资源的形象展示,并给人以亲近、温暖、舒适的乘坐体验。

图8 世田谷线50周年活动的招财猫幸福号列车

资料来源:维基百科。

世田谷线周边地区也有很多时尚商店,长久以来深受当地人喜爱,并与这个时代的年轻人产生共鸣。游客可以参观街边商店和沿着街道漫步,吃美食、拍照、放松,成为东京都市中心附近一处远离喧嚣、独享平静时光的场所,具有独特的魅力。

对中国有轨电车发展的

反思与启示

1

理性认知,合理看待有轨电车

有轨电车已在世界范围得到广泛应用[6],经历兴起、衰落、复兴3个发展阶段。1)兴起。19世纪末至20世纪30年代,由于汽车产业发展尚未来临,机动车数量少、道路不发达,有轨电车迅速发展。2)衰落。20世纪30~80年代,随着汽车产业的发展,道路大规模建设,私人小汽车急剧增加,同时地铁建设开始兴起,有轨电车随之衰落并逐渐被拆除。3)复兴。20世纪80年代末,随着小汽车大发展带来的城市交通拥堵和环境问题,以及真正的100%低地板有轨电车在德国投入运营,有轨电车在欧洲乃至世界范围迎来复兴并得到广泛应用。

截至2018年底,全球共有389个城市拥有有轨电车,线路总计2 304条,总里程达到15 847 km[7]。有轨电车在欧洲城市轨道交通系统中占据重要地位,2019年占比高达72.5%。与此对比,长期以来中国的投资重点过度集中在速度快、运量大的地铁和轻轨等领域,截至2022年底,中国有轨电车运营里程为564.77 km,在城市轨道交通中仅占5.49%[8]。

有轨电车在国外已被实践证明是一种建设费用低、稳定性好、绿色环保、效益显著的低运量城市轨道交通系统,但在中国尚处于起步期,政府和公众应形成理性认知、保持宽容态度,以便度过有轨电车的发展阵痛期。目前,中国有轨电车的发展存在客流效益不足、旅行速度竞争力不强、服务水平低、占用机动车道等诸多问题,重要原因是中国的城镇化发展历程有别于国外发达国家,且有轨电车发展尚处于起步期。国外城市在小汽车大发展前经历过较长时期的铁路发展,日本、欧美等国家都已形成发达的铁路网络以及成熟的铁路运营商。而中国改革开放后的快速城镇化伴随的是国内外小汽车产业的大发展,在大部分城市服务于私人小汽车的道路交通设施优先于城市轨道交通建设,城市交通拥堵日益严重之后公共交通优先政策才开始实施。

2010—2019年,中国城市轨道交通蓬勃发展,客运量10年间增长了3.3倍,占城市客运总量的比例从2010年5.18%增至2019年18.67%。在此期间,有轨电车也在天津、上海、沈阳等城市逐渐建设并开通运营。但是,自2013年中国第一条现代有轨电车在沈阳浑南开通,有轨电车正式运营仅10年时间,部分线路仍处于客流培育期。参照国外有轨电车发展历程,中国有轨电车仍处于发展初期,在此时期出现各种问题都属于发展过程中的阵痛。有轨电车在城市交通系统中的定位、与其他交通方式的竞合关系尚需要深入研究思考,有轨电车的规划、设计、建设、运营方案如何能因地制宜适应地方特征尚在摸索探寻中。因此,应当理性看待有轨电车建设运营中存在的问题,从失败案例中总结经验教训,从国内外成果案例中挖掘其成功的关键因素,形成理性认知并在实践中加以应用。

2

全局规划,协调与融合是关键

有轨电车属于一种城市公共服务产品,具有差异化的功能和属性,并且能够提供某种有价值的城市服务。有轨电车的核心性能包括低运量、中低速等,因此,必定有与其性能相适应的功能定位和适用范围。从空间适用范围来看,有轨电车的适宜服务空间尺度为5~12 km,应主要服务于中短距离出行,这就意味着有轨电车更加适用于空间半径在5 km范围以内、中等尺度的城市组团[7]。从功能定位上看,有轨电车可承担以下三类功能:1)作为大中运量城市轨道交通的补充,重点服务地铁未覆盖地区;2)在人口、就业岗位集中的组团内部,作为公共交通骨干,提供高品质服务;3)串联交通枢纽和观光景点,给予游客更舒适的旅游体验,作为旅游观光线提升城市形象。

中国很多城市在发展有轨电车时侧重于工程建设本身,缺乏与城市整体规划的结合、与多种城市交通方式的协调,不但未能很好地发挥有轨电车的效益,也导致工程建设的持续性差[4]。还有部分城市综合交通发展战略在有轨电车发展过程中前后不协调、不统一,某些客流通道既要建设有轨电车又要进行道路快速化改造,既无法保障有轨电车的功能优势又增加工程建设难度[9]。因此在前期规划阶段,应统筹考虑全局规划,重视有轨电车与城市空间结构耦合、与城市交通战略协调、与景观环境融合。

3

精细设计,注重因地制宜建设

中国许多已运营有轨电车的城市均存在线站位布局和设计问题,导致进出站时间长、便利性不足、客流吸引力差,难以发挥有轨电车敷设方式灵活、乘坐舒适度高的优点。例如北京亦庄有轨电车T1线的荣昌东街站,敷设于双向8车道、道路红线宽度65 m的城市主干路,车站为中央岛式站台,设置于路中16 m宽的中间分隔带[10](见图9)。车站犹如坐落在穿梭不息车流中的孤岛,仅靠一座人行天桥连通道路两侧人行道,居民进站最短距离超过100 m,并且未配置无障碍设施。此外,该站虽为高架车站,但与地铁亦庄线换乘不能通过人行天桥直接连通,仍需从地铁二层站厅层下楼后出站,再步行上下人行天桥进入有轨电车站台,换乘距离超过200 m,便利性不足。

图9 北京亦庄有轨电车T1线荣昌东街站

荣昌东街站只是中国有轨电车工程设计层面的一个缩影。通过对世田谷线运营成功经验的总结,建议在规划设计阶段应从以下两个方面改进提升:

1)注重有轨电车线站位的人性化设计,深入街区进行敷设。上海、苏州等许多城市的有轨电车线路基本沿主、次干路敷设,道路红线宽度基本在35 m以上[11]。这种廊道选择思路会增加乘客步行进出站时间、降低进出站的便利性。有轨电车在线站位选择上应尽量深入街区、在低等级道路上敷设,避免采用高架敷设形式,以节省投资、提升进出站便利性。有条件的地区例如按照“小街区、密路网”理念规划的中心区,可采用有轨电车专用路模式进行敷设,轨道沿道路中央敷设,轨道两侧仅保留非机动车道与人行道,充分践行公共交通优先理念,同时有助于提升街区氛围感。

2)有轨电车在道路交叉口采用更灵活地控制形式,保证有轨电车的通行优先权,提升运行速度。北京亦庄有轨电车T1线沿途有30余个信号控制交叉口,由于未实行信号优先[12]且未针对不同等级道路优化控制方式,导致有轨电车与之相交的支路甚至路中行人过街信号灯都需停车等待。有轨电车的行驶优先权过低导致频繁启停、行驶缓慢,旅行速度仅为12.82 km·h-1。因此,有轨电车在道路交叉口应采用更灵活地控制形式,除平面交叉口信号优先策略外,可针对不同等级道路如支路、路中人行横道,酌情采用传统的抬杆式无人值守铁路道口,优先保障有轨电车通行。

4

品质服务,以人为本科学运营

中国已进入新的发展阶段,基础设施建设领域强调运营型增长[13]。因此,实现科学、可持续的运营,为乘客持续提供高品质服务,是未来政府和有轨电车运营商尤应重视的环节。世田谷线在建设运营方面有以下两点值得借鉴:

1)审慎选择能够真正体现有轨电车优势的示范线,形成正向宣传效应。在20个已开通运营有轨电车的城市中,长春、大连为旧式有轨电车,1949年以前就已深入市中心提供公共交通服务;淮安、嘉兴有轨电车作为城市骨干交通系统深入城市中心;文山州、三亚有轨电车则更多承担旅游观光功能。北京、上海、天津、深圳等14座城市,前期均选择将有轨电车示范线敷设在城市新区、新城或城市外围组团,这样做的优势在于新区道路条件好、易于敷设、可实施性强、带动新区开发,但弊端在于初期客流难以保证、运营成本高,容易引起市民的质疑,影响有轨电车建设的可持续性。因此,各城市应审慎选择能够体现有轨电车优势的示范线,重视线路运营后的客流效益,优先选择周边城市开发相对成熟、客流来源稳定、示范性强的线路作为示范线。

2)运营重视以人为本,树立亲民形象。世田谷线能够经历有轨电车兴起、衰落、复兴3个发展阶段,成为东京都仅有的2条有轨电车线路之一,重要的原因是深受沿线居民和游客的喜爱,形成具有凝聚力的民间团体并开展特色活动。因此,有轨电车的运营除了重视人性化、无障碍设施布设,还应重视其对历史、人文、城市名片的展示作用,树立亲民形象,提升公众参与感,并与沿线居民形成良好的互动,打造城市形象新名片。

写在最后

日本有轨电车的发展历程丰富,经历了兴起、衰落、复兴3个发展阶段。世田谷线与东京都3条私铁线路接驳,是世田谷地区南北向骨干公共交通,精准的定位确保了其充足的客流。规划设计层面,世田谷线的线路和车站与两侧用地在功能上充分融合、景观上相互协调,人性化的车站设计减少乘客的步行距离,增强了客流吸引力;道路交叉口的多样化控制策略有力保障有轨电车优先通行,提升线路的运行速度。运营层面,通过多样化的运营模式传达线路魅力,使其成为一种生活模式融入沿线居民的内心。

中国引入现代有轨电车仅有10年时间,处于起步期并面临诸多问题。借鉴世田谷线的成功经验,首先应正确认识中国有轨电车的发展阶段,理性看待发展存在的问题并做好全局规划,与城市空间、综合交通、景观环境做好协调。设计层面注重以人为本,进行设计理念革新、因地制宜建设,力争为乘客提供高品质服务,发挥有轨电车应有的价值,提升对乘客的吸引力。

注释:

①《轨道法》是日本于1924年1月1日实施的一项法律,用于监督以一般公共运输业务为目的的轨道交通线路,其中规定敷设在道路和其他公共通行场所的轨道归为“混合轨道”,其他轨道归为“专用轨道”。

《城市交通》2023年第5期刊载文章

作者:孔琳鹏,董斌杰,程远

点击“阅读原文”查看

“他山之石”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024033期

编辑 | 张斯阳 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):孔琳鹏∣东京有轨电车东急世田谷线规划建设运营启示

规划问道

规划问道