2024年4月26日 ,成都市规划和自然资源局发布《成都市城市规划管理技术规定(2024)(征求意见稿)》(以下简称《技术规定》),也就是大家俗称的“红皮书”。《技术规定》作为城乡规划管理重要的技术支撑,既是成都控制性详细规划的重要组成部分,也是建筑工程规划管理的重要依据。其与城市发展同频共振,二十年来与时俱进,促进城市品质不断提升。

自2003年首次出台《技术规定》,我院持续跟踪服务,不断深耕探索,围绕城市发展新阶段、新形势,先后参与编制6版《技术规定》,支撑城市规划建设管理。

2003版——首次出台:构建控规全覆盖、通则式管理体系,着重对土地开发强度、空间环境等作出要求,形成指导全市建设项目审批的地方标准。

2005版——优化调适:侧重土地开发强度及空间环境的优化调适,适应城市建设快速发展需求。

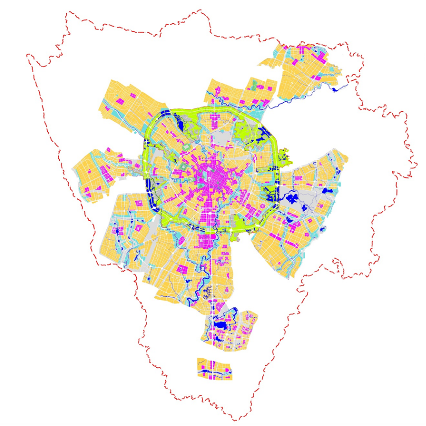

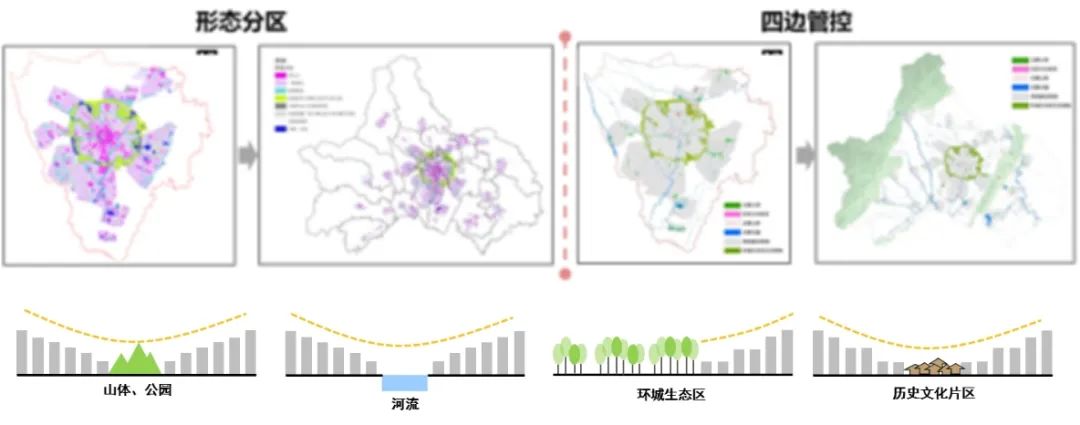

2007、2008版——对五城区进行形态分区管控:聚焦新型城乡形态,首次从优化城市空间形态入手,根据规划区位、交通条件、绿化环境等综合承载力,划分形态分区,侧重完善精细化、差异化、集成化规划管理内容,对五城区及环城生态区进行形态分区管控。

成都市中心城形态分区图 08版

2014版——支撑现代城市发展建设,增设特别地区:围绕城市发展目标,聚焦“四态合一+服务民生+完善技术条文”的修编思路优化完善管控内容,同时为协调环城生态区与城市高强度建设区,增设特别地区作为强度缓冲区。

成都市中心城形态分区图 14版

2017版——落实中优“三降两提”,提升城市建设品质:围绕建设国家中心城市,在“三降两提”的中优战略要求下,提出降低开发强度、降低建筑密度、降低人口密度、提高产业层次、提升城市品质,支撑成都中心城区城市建设品质的总体提升,形态分区管控拓展至“11+2”区域。

成都市中心城形态分区图 17版

2024版——适应国土空间改革,体现公园城市特色:在新发展阶段,2024版《技术规定》围绕落实公园城市示范区建设和国土空间改革工作新要求、顺应城市和行业发展新趋势、回应市场和社会发展新需求、建立技术标准动态更新新机制四大价值导向,从刚性底线管控、品质营造入手,促进城市规划建设管理从通则式管理逐步进入精细化治理,全面提升全域城市空间品质和管理效能。

自2023年3月修编工作启动以来,编制团队充分借鉴先进城市经验,开展重点区域现场调研及多方主体座谈,广泛征求社会各界意见,对17版《技术规定》实施情况开展多维度评估,聚焦18个重点专题深入研究,有力支撑《技术规定》科学编制。

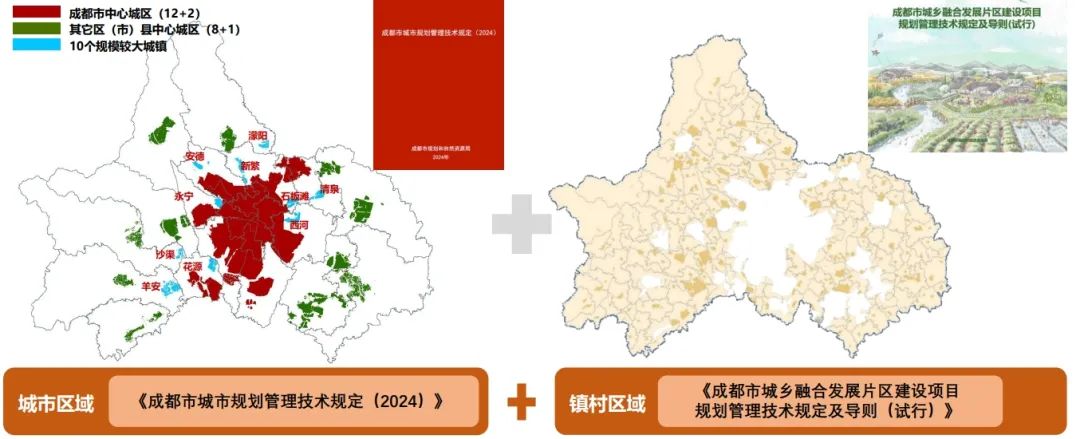

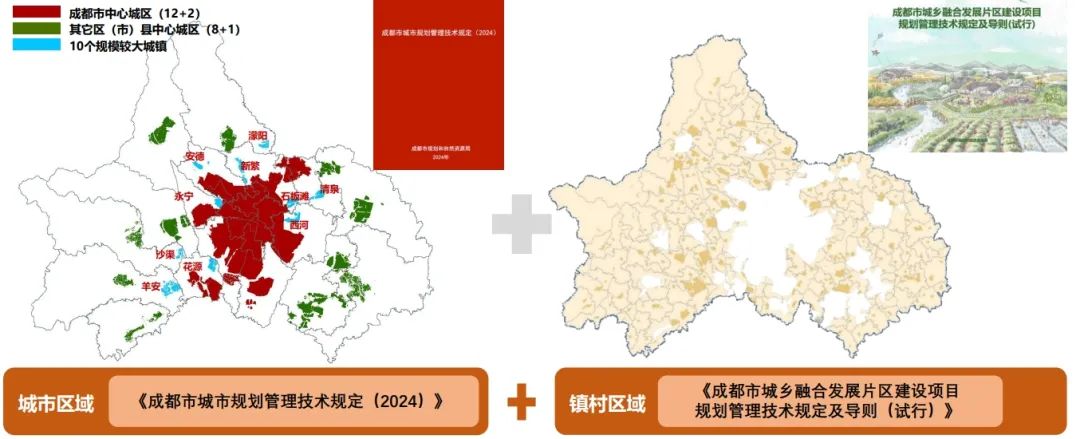

坚持全域规划管理,通过《成都市城市规划管理技术规定(2024)》与《成都市城乡融合发展片区建设项目规划管理技术规定及导则(试行)》实现“城市+镇村”规划管理技术标准全域覆盖,保障公园城市规划建设品质。

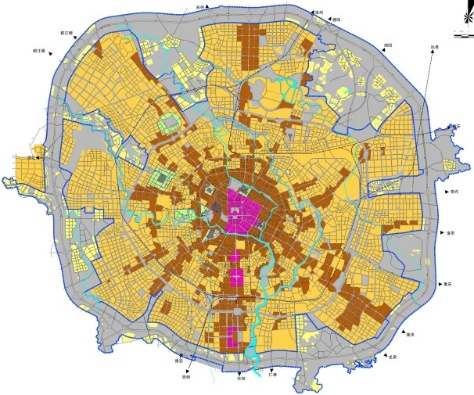

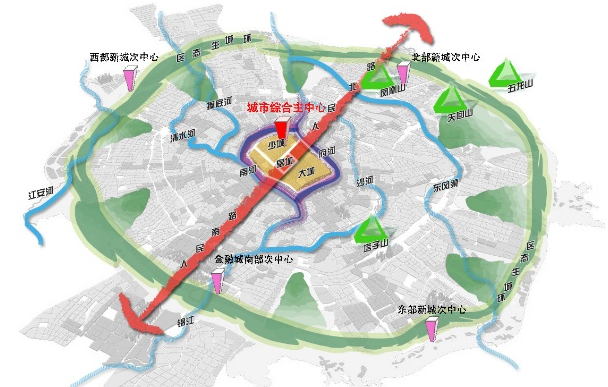

契合全域“一心两翼三轴多中心组团式”网络化城镇结构,让好山好水好风光融入全域城区。本次修编将形态分区及四边管控范围由原“11+2”中心城区扩展至成都全域23个区(市)县城区,充分衔接国土空间规划用地布局,并结合“三个做优做强”重点片区等,对形态分区进行优化调整。

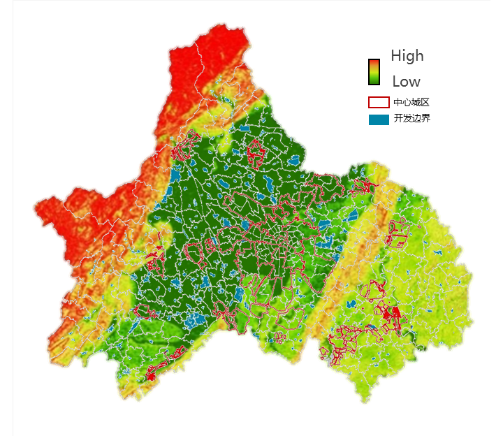

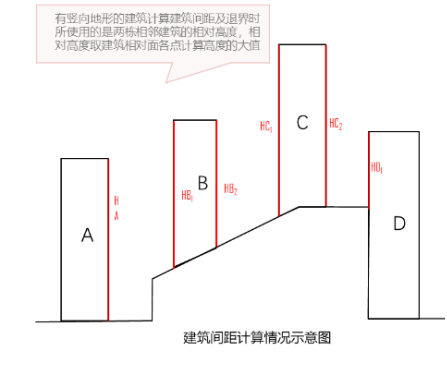

新增竖向管控要求,适应全域多样化地形特征,让城市在自然山水间有序生长。区别于重庆等山地城市,成都城市建设区域地形起伏不大,丘地区域场地高差主要在0-50米左右,其中10-30米约占80%。结合成都高差较小的竖向地形特征,借鉴其他城市管理经验,本次修编补充有竖向地形的建筑高度及间距计算规则,增加标高与场地道路协调、保护丘体、放坡景观和外露墙体景观处理的内容。

为推进城市高品质空间塑造,实现城市土地和空间资源跨区域优化配置,促进城市有机更新和TOD建设,推动土地资源高效集约利用,在确保建筑规模不突破的情况下允许容积率在更大范围内转移平衡,需要通过城市设计等相关研究支撑详细规划合理确定地块指标,同时满足容积率转移上限要求,保障地块基本品质。

突出功能、生态、公共优先导向,丰富容积率奖励相关政策。包括地下空间利用、文化保护、公共空间建设和轨道交通车辆基地综合开发项目附属设施、建筑外饰面层、公共建筑中设置空中共享平台等。

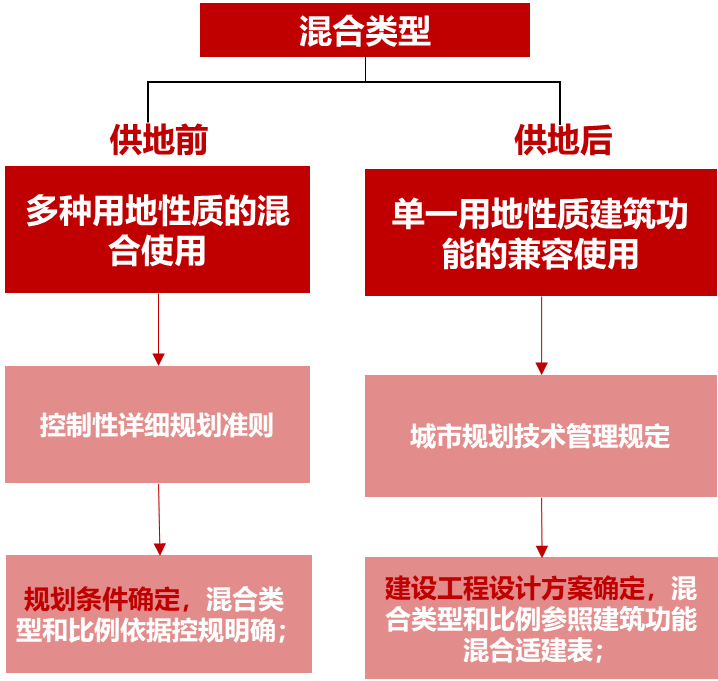

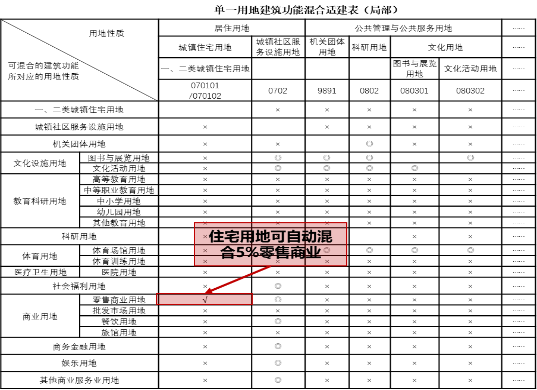

为适应土地复合使用需求,按供地前后界定土地混合管理方式,供地前通过控规确定多种用地混合类型,纳入规划条件;供地后,按技术规定中的单一用地建筑功能混合适建表进行规划方案阶段的审批管理。结合相关案例及社区商业总量测算,并考虑商业存量因素,单个住宅地块的自动混合商业比例建议为5%。

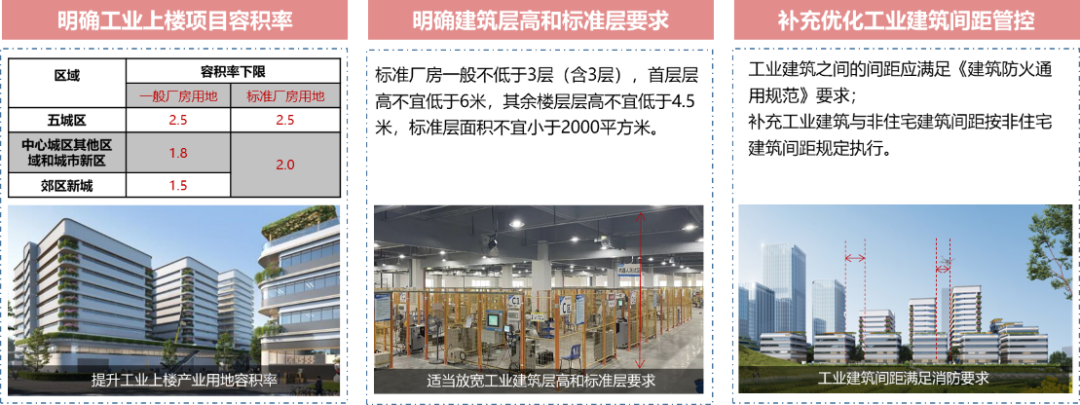

新增“工业上楼”项目的规划指标,提升工业用地产出效率。为集约节约用地,适应新兴产业用地形态,本次提升工业上楼产业用地容积率,明确工业建筑层高和标准层要求、补充优化工业建筑间距管控要求。

成都市对建筑密度的管控较为严格,且低于国家规范的标准值,通过标准对比、理论研究、案例论证及先进城市管理经验借鉴,本次修编将住宅建筑密度提升5%,为住区设计提供更多弹性,支撑塑造高低错落的住区空间形态和风雨连廊、社区底商建设需求。

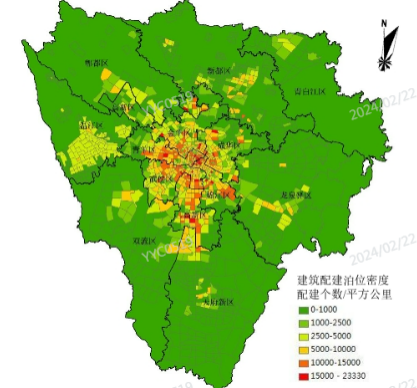

顺应城市发展趋势及市场需求,优化停车配建标准。本次修编系统核验停车位供需总量,通过方案对比,“按户配建”方案至2035年新增住宅停车位供给基本满足需求,同时可更好适应市场需求,对各类户型停车位供给有较明显调节作用。

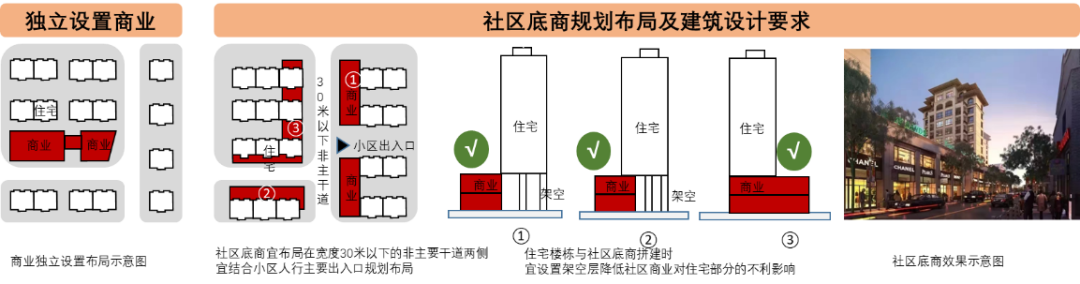

为营造安全活力的街道空间,结合前期调研访谈及意见收集,2024版《技术规定》延续2017版主要街道管控规则,优化中小街道的合理配置底商管理要求,适度商住空间分离,有助于打造多样化街区形态,形成适应成都地方特色的慢行街区,在空间上为居民预留更多可能性和便利性,同时强调设置架空层降低社区商业对住宅部分的不利影响。

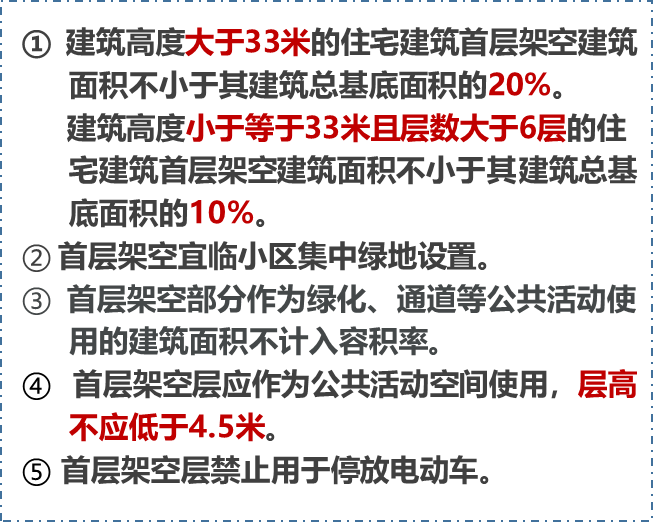

为增设住宅小区交流互动、开放共享、视线通透的公共开敞空间,推进高品质住宅小区建设,结合成都气候特征和居民闲适安逸的生活习惯,借鉴天府新区和其他相关城市经验,明确适合成都的住宅项目首层架空比例、层高等管控要求。

明确地下空间布局功能类型、竖向管控要求等内容,鼓励建设项目地下空间复合利用。其中住宅物业管理用房、配建垃圾用房,以及快递收发等便民配套设施鼓励利用地下空间设置。

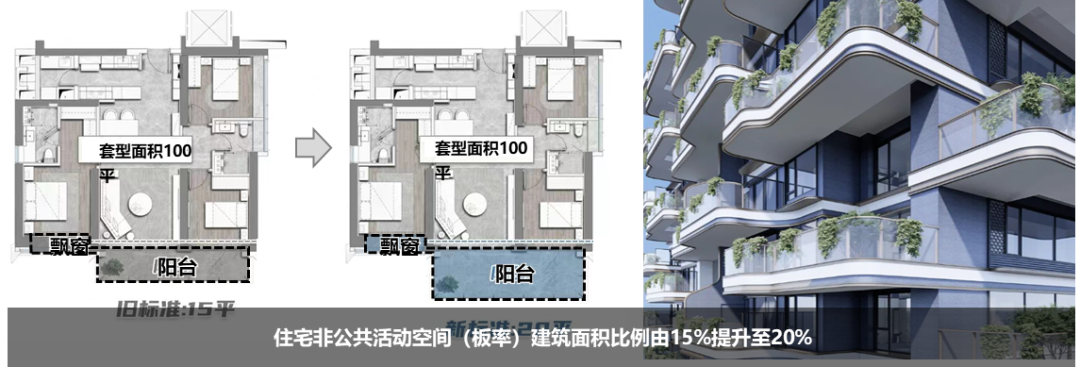

为适应居民对于居住品质、阳台空间提出的更高要求,鼓励建筑设计形态多样化,住宅非公共活动空间(板率)建筑面积比例由15%提升至20%,提升得房率和居住品质,促进住宅产业迭代升级。

为体现公园城市特色,提高城市形象与街坊品质,结合我院编制的《成都市公园城市第五立面规划设计指引》相关研究,新增住宅、公共建筑和工业建筑第五立面管控要求,同时规范了围墙管理,衔接《成都市立体绿化实施办法》鼓励立体绿化并进行折算。

为适应各区(市)县差异化的管理实际和市场需求,除基础容积率外,其余要素可由规划和自然资源主管部门结合城市发展趋势和实际情况进行动态更新调整。

《成都市城市规划管理技术规定(2024)(征求意见稿)》目前正在成都市规划和自然资源局官网上挂网公示,希望大家提出宝贵的修改建议,后续我们也将对收到的意见进行深入研究,对本次修编的重点方面进行持续专题分析,敬请大家关注。

长按识别二维码阅读

一图读懂《成都市城市规划管理技术规定》

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):重磅丨二十年深耕不辍,“红皮书”上新啦!

规划问道

规划问道