中国古建筑木结构病损分类研究

——以贵州增盈鼓楼为例

王诗若

古建筑木结构病损是指古建筑木构件本身的木材材质败坏、降解,以及木结构出现变形、残缺、损坏等。中国为木构建筑遗产大国,具有悠久的木构建筑历史与丰富的木构建筑遗存。然而相关的保护规范与导则比较少,特别是关于木结构病损分类的内容相对缺乏,直接影响干预手段的决策与实施,不利于木构建筑遗产得到更加科学有效的保护。以木材病害学与木结构安全性评估的相关现行标准为例:

(1)我国目前关于木材病害学的评估标准以《原木缺陷》(GB/T 115—2017)为代表,该标准制定的目的是评估原木质量,主要用于木材贸易领域。标准中涉及木材病损的“椭圆体”“尖削”“夹皮”等概念,均不适用于评估木结构材料病损。

(2)关于木结构安全性评估的国家标准《古建筑木结构维护与加固技术标准》(GB/T 50165—2020)中使用了“残损点”的概念,指承重构架中的某一构件、节点或部位已经处于不能正常受力、不能正常使用或濒临破坏的状态。“残损点”侧重于描述受力造成的结构破损,无法充分说明材料病损及其影响下的结构破损。

综上所述,与中国古建筑木结构病损分类相关的现行标准不适用或不完善。这使现场勘察古建筑木结构时无法准确判定病损类型,不利于提出恰当的干预手段。

然而,国际上的木结构病损分类规范及导则的发展已趋于成熟,针对材料病损与结构破损有相应且独立的规范。如下文将详细分析的两个意大利(欧盟)规范UNI 11130:2004和UNI 11138:2004 根据病害的性质将木结构病害分为材料变化(alteration)、材料缺陷(defect)、生物病害(biodeterioration)、结构失稳(mechanical failure)四类;英国规范 BS EN 14081-2:2005 主要关注木结构建筑力学性能的测试方法,BS EN 335-2:2006 主要关注木结构建筑的生物病害等级分类。再如《伝統的建造物群保存地区制度の実務の手引き》为日本文化厅发布的技术指导规范,对传统建筑群的保护进行了详细的技术指导,包括对木构建筑病害程度的三级分类:轻微病害(木材表面变色、褪色)、中度病害(木材局部腐朽、虫蛀)、严重病害(木结构变形、大面积腐朽或虫蛀)。这些国际规范为病损评估和木构建筑保护提供了科学依据,但直接应用于中国古建筑木结构还存在一定问题,例如分类指标体系须依据中国古建筑木材及结构特征进行调整。

鉴于此,构建古建筑木结构病损分类体系具有重要研究价值和必要性。这不仅有助于推进国内相关标准的编撰与实施,还有助于提高木构建筑保护工作的科学性和有效性。同时,以先行的国际规范为参考,比照我国现行的古建筑木结构规范,可以为建构具有中国特色的古建筑木结构病损分类体系提供借鉴与参考,促进古建筑木结构规范的理论与范式研究。

侗族鼓楼是中国木构建筑遗产的重要组成部分。然而,由于保护力度、科学支撑、技术条件不足,大量的鼓楼已出现病损,保护形势严峻。增盈鼓楼位于贵州省从江县往洞镇增盈村,2015 年 5 月被贵州省人民政府列为省级文物保护单位。贵州增盈鼓楼是基于典型穿斗式木结构体系,竖向叠加而成的:通过穿枋水平榫接金柱与外檐柱,其上支承瓜柱并逐层出挑,最后用挑檐穿枋连接瓜柱与金柱,重复向上叠加收分。金柱与外檐柱之间的瓜柱通过对角线方向的穿枋与雷公柱连接,形成一榀屋架,并以其为基本单元,在每一组金柱与外檐柱之间对角线上重复(图 1)。贵州增盈鼓楼,乃至侗族鼓楼,作为西南穿斗式木构建筑的典型,用材长细比较高,构件相对密集,榫卯技艺比较复杂且对结构稳定性有关键作用,在中国古建筑木结构中有一定代表性。经过实地调查发现,增盈鼓楼的木结构已出现了大量不同类型、程度、范围的病损现象及增改建情况。其病损现象包含所有常见的木结构病损类型,亟待进行病损勘察。下文以增盈鼓楼为例,讨论中国传统木结构古建筑病损分类的一种可能性。

图1 增盈鼓楼

构建病损分类:侗族鼓楼木结构病损勘察

不同影响因素下的木结构病损与其定义

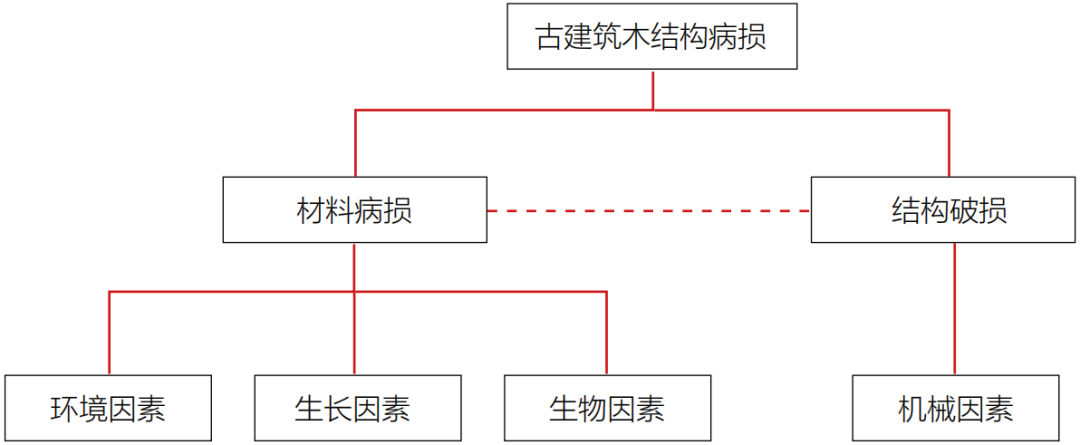

以侗族鼓楼木结构为例,本文在综合考量相关国际规范中木结构病损分类标准的共通性与全面性的基础上,以前文提及的两个意大利(欧盟)规范为主要参考,提出一种概念更清晰、内容更全面的分类标准。古建筑木结构病损包含材料病损和结构破损,材料病损主要影响因素可以进一步划分为环境因素、生长因素、生物因素,结构破损影响因素为机械因素(图 2)。环境因素主要指氧气、阳光、风、雨等自然条件的协同作用使木构件表层产生形态、颜色等变化,一般不会对建筑结构安全造成影响。生长因素主要指木材的天然缺陷,对建筑结构安全的影响较小,但仍存在一定风险。生物因素主要指蛀木虫、真菌等生物使木结构材性变化、结构受力变化而出现病损,对建筑结构安全的影响较大。机械因素主要指结构受力、机械外力、地基不均匀沉降、地震等造成结构破损,若发生于主要受力构件,则会是最危险的破损类型,须及时处理,否则古建筑木结构安全会存在较大风险。

图2 古建筑木结构病损分类体系

环境因素

意大利(欧盟)规范 UNI 11130:2004 全称为《文化遗产,木制品——有关木材劣 化 的 术 语 和 定 义 》(Cultural Heritage, Wooden Artefacts–Terms and Definitions Concerning Wood Deterioration,编号为 UNI 11130:2004,以下简称《术语和定义》)。该规范将环境因素引起的材料变化(alteration)定义为:“在建筑建成之后,木结构所产生的一切变化。这种变化可能主要是生物、机械或化学因素,如真菌或细菌攻击、光氧化过程、气象因素、化学过程引起的颜色变化。但是不一定意味着木材材性发生劣化。”根据此定义,环境因素引起的材料病损主要为木结构表层的物理及化学变化,包括氧化变色、干缩 /湿胀裂纹、积尘、烟沉积。

(1)木材含有单宁、色素、生物碱、酚类等化学物质。这些化学物质,特别是酚类化合物很容易被氧化并生成不溶于水、不同颜色的聚合物。侗族鼓楼的木结构由于长期曝露于空气和阳光下,其表面易受到紫外线、氧化作用的影响而发生颜色变化。氧化变色对材料性能没有实质影响。

(2)干缩 / 湿胀裂纹是木材受环境影响而出现的自然现象。由于木材是一种具有吸湿性和各向异性的生物质材料,因此木材的含水率会随着日常及季节性的相对湿度变化而变化。当木材含水率低于纤维饱和点时,空气相对湿度较大,木材吸湿量增加(吸附水含量增加)并膨胀。当空气相对湿度较小时,木材吸湿量减少(吸附水含量减少)并收缩。侗族鼓楼中的干缩 / 湿胀裂纹主要分布于穿枋和立柱的连接部位,并沿木材顺纹方向延伸。干缩 / 湿胀裂纹会导致木构件的强度降低、体积缩小,进而影响整个建筑的结构稳定性。例如,主承柱两侧产生沿直径方向的双向干缩裂纹,若不及时处理,可能会出现贯穿柱体的裂缝。

(3)积尘指空气中的灰尘等污染物附着在木结构表面。

(4)侗族人民有长期使用火塘的习惯,火塘附近的木构件,如火塘正上方的十字梁,长期受到明火熏烤,导致木构件表面附着一层深褐色至黑色的沉积物质,称为烟沉积。

生长因素

树木的生长过程、遗传因子的作用而造成的天然缺陷(defect),称为生长因素引起的材料病损。该缺陷可能会对木构件的强度和硬度产生不良影响。侗族鼓楼常见的材料缺陷类型为节子(knot)、树脂沉积(pitch)。

(1)“立木生长必然有枝,有枝便有节。”节子是连接树枝与树干的部位,如果木材内部出现病变,会形成颜色较深、圈状的节子。如使用有节子的木构件作为受力构件,建筑整体结构稳定性会在一定程度上受到影响。

(2)树脂沉积缺陷是会产生树脂的木材(软木)由于树脂的过度积累而出现的,包括条纹树脂沉积(由树脂沿着木纹延伸形成)和树脂沉积袋(填充有树脂的圆形开口)。

生物因素

《术语和定义》将生物因素造成的木材劣化定义为:“单一或多种生物因素(如真菌、昆虫、细菌、海洋生物)使木材材性发生劣化。”因此,根据生物因素不同,可以将生物因素造成的材料病损分为微生物劣化、蛀木虫劣化。

(1)微生物劣化通常由真菌侵蚀引起,大多数真菌会形成繁密的“根”网,即菌丝,菌丝在基质中不断生长延伸,导致木材质量、抗负载性、硬度等明显降低,外观和颜色发生变化。微生物劣化是造成木结构表层剥落的主要原因之一。真菌仅在木材湿度为 18%~ 20%的条件下存活。侗族鼓楼主要存在三个问题:缺乏柱础构造,木柱与土壤直接接触,导致木柱通过毛细作用从土壤中吸收水分。疏于对屋瓦定期及妥善的保养,导致屋面渗水、木结构受潮。常采用刨去树皮并简单加工后的原木作为木构件,这种木构架通常含水率较高,且没有额外的保护涂层。这些问题若不及时处理,会导致木结构内部糟朽、强度失效等。

(2)侵蚀鼓楼的蛀木虫主要有三类。第一类是甲虫(Coleoptera)。甲虫在幼虫至成虫阶段通过钻孔或啃食木材而对其造成破坏,少数能够危害干燥木材,是木材和木结构建筑的次期性害虫。危害干燥木材的典型种类凿点天牛(Stromatium longicorne)、家茸天牛(Trichoferus campetris)和欧洲家天牛(Hylotrupes bajulus)。第二类是木蜂(Xylocopidae)。木蜂虽然不食用木材纤维,但其通过在木构件表面钻取 1 cm 左右深的孔洞作为巢穴产卵,而对木材造成破坏。依据木蜂危害风险区域划分,侗族聚居区是木蜂危害 CB3 高风险地区,黄胸木蜂(Xylocopa appendiculata)和赤足木蜂(Xylocopa rufipes)是该地区常见的对古建筑木结构造成严重损害的害虫。第三类为白蚁(Isoptera)。白蚁将木材中的纤维素和半纤维素作为营养来源。不同种类的白蚁对木材的危害程度不同,乳白蚁(Coptotermes formosanus Shiraki)对木材的危害比其他种类大。白蚁活动与气候条件相关,依据白蚁危害区域划分,侗族鼓楼集中分布的湘桂黔交界处属于 Z3 高危害区域。

机械因素

意大利(欧盟)规范 UNI 11138:2004 全 称 为《文化遗产,木制品——建筑承重 结 构 —— 初步评估、设计及施工标准 》(Cultural Heritage, Wooden Artefacts–Building Load Bearing Structures–Criteria for the Preliminary Evaluation, the Design and the Execution of Works,编号为 UNI 11138:2004)。该规范基于《术语和定义》中对机械因素的定义,将机械因素引起的结构破损进一步定义为:“木构件或木构架的结构变化,通常表现为木构件内部或外部的受力问题引起的结构变形、劈裂、折断或缺失等。”鼓楼的结构破损通常表现为错位和缺失,较少出现严重的劈裂现象。

(1)错位多发生在非承重构件上。值得注意的是,在对古建筑进行现场初步调研的过程中,需要将结构裂纹和干缩 / 湿胀裂纹区分开。首先这两者的成因完全不同:结构裂纹是受力问题导致的,干缩 / 湿胀裂纹是自然现象。其次,结构裂纹通常与木纹方向成一定角度,而干缩 / 湿胀裂纹一般沿木纹方向。

(2)机械因素也会导致木构件缺失(lacuna),它指建筑中缺失构件或构件的某一部分,且被证实缺失的部分原本存在于建筑的某个位置或属于某个构件的一个组件。

材料与结构的勘察内容与标准

侗族鼓楼木结构材料勘察内容主要包括上述环境因素、生长因素、生物因素造成的材料病损。对于环境因素造成的病损,主要关注氧化变色、干缩 / 湿胀裂纹、积尘、烟沉积的发生部位、范围。对于生长因素造成的病损,主要关注节子、树脂沉积的分布。对于生物因素造成的病损,主要关注:微生物种类以及病损发生部位、范围、损害程度,必要时进行真菌分离鉴定;蛀木虫种类以及病损发生部位、范围、损害程度,必要时进行虫体分类与鉴定。

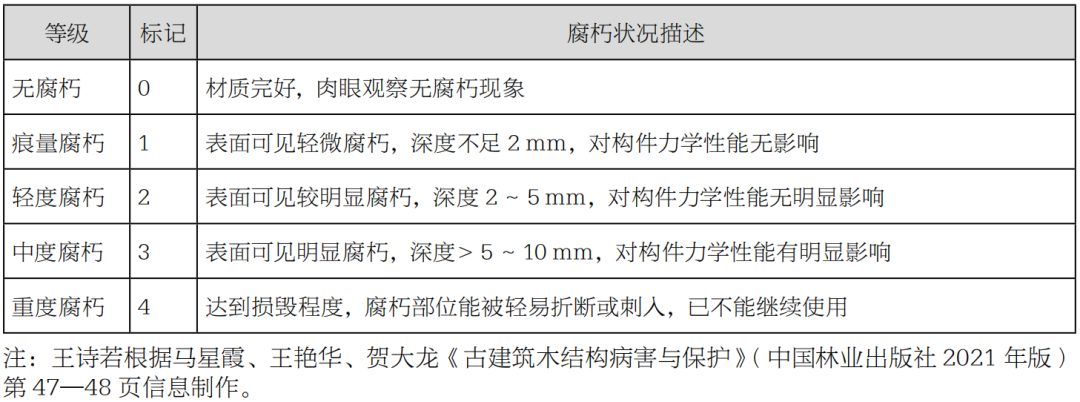

木结构表层微生物劣化主要表现为腐朽,程度分为 0、1、2、3、4 共五个等级。 0 表示无腐朽,1 表示痕量腐朽,2 表示轻度腐朽,3 表示中度腐朽,4 表示重度腐朽,各等级对应的腐朽状况描述见表 1。

表1 木结构表层腐朽程度分级标准

木结构蛀木虫劣化程度(虫蛀程度)分为 0、1、2、3、4 共五个等级。0 表示无虫蛀,1 表示痕量虫蛀,2 表示轻度虫蛀, 3 表示中度虫蛀,4 表示重度虫蛀,各等级对应的虫蛀状况描述见表 2。

表2 木结构虫蛀程度分级标准

侗族鼓楼木结构的结构勘察内容包括整体承重结构变位状况、上部结构的梁架支承状态。整体承重结构变位状况勘察内容主要包括检查建筑的地基情况,观察建筑的整体与局部沉降情况,检查承重结构倾斜、位移、扭转情况,逐根检查内外檐柱(包含墙内柱)的柱根与柱础或地面的实际支承状况。上部结构的梁架是鼓楼的主要承重体系。对于内部无木梯或无法登顶的鼓楼,应在保障人身安全的前提下,借助脚手架勘察。勘察内容包括结构、构件及其连接处的尺寸(包括梁枋跨度、悬挑长度、截面尺寸等),主要梁枋的受力和变形状态(包括挠度和侧向变形),主要节点的连接状态(包括拔榫、错位、变形等),等等。

根据《古建筑木结构维护与加固技术标准》(GB/T 50165—2020),结构破损等级或安全性等级划分为以下四类:

a’ 级:勘察中未见残损点,或原有残损点已得到修复。

b’ 级:勘察中仅发现有轻度残损点或疑似残损点,但尚不影响安全。

c’ 级:有中度残损点,已影响该项目的安全。

d’ 级:有重度残损点,将危及该项目的安全。

案例:贵州增盈鼓楼病损勘察

上文已将古建筑木结构病损分为材料病损与结构破损两个大类,因此对贵州增盈鼓楼的病损勘察也分为材料与结构勘察两个层面。

材料勘察

树种鉴定及其特征

根据当地工匠和村民的口述,增盈鼓楼采用的当地常用木材来自“白杉”,这是当地居民对树种的俗称。由于各地对树种有不同的俗称,如木结构中常用的花旗松、洋松同时具有“杉木”和“松木”两种俗称,故所谓“白杉”准确对应的植物学树种仍需考证。

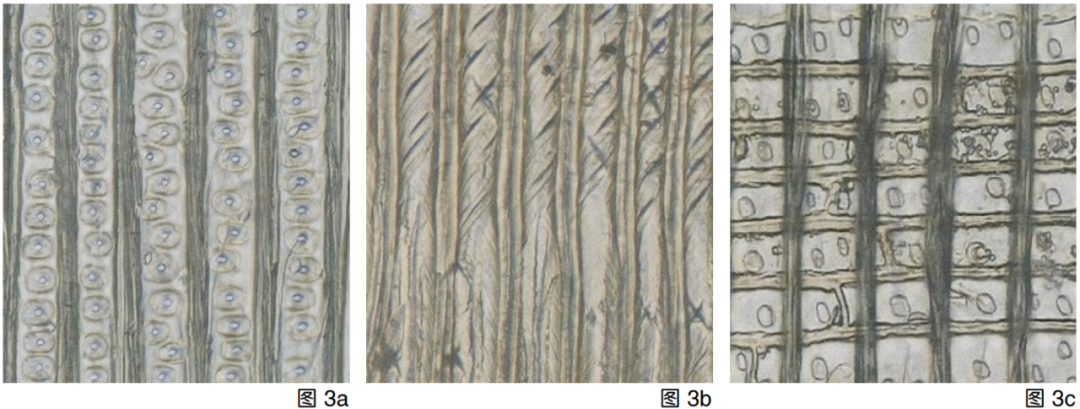

目前常用的木构件树种鉴定方法是基于木材解剖学特征的识别方法,这种识别方法一般能鉴定出树种的“属”或“类”。遵循《木材鉴别方法通则》(GB/T 29894—2013)中的取样方法和制片方法,首先,对增盈鼓楼的木结构进行现场取样,采用肉眼或者 10 倍放大镜对样品进行宏观特征观察;其次,对样品切片并制备永久切片,从横、弦、径三切面对样品进行微观特征观察(图 3);最后,结合宏观与微观特征,比对木材标本特征,综合判断增盈鼓楼木结构使用的木材树种为杉木(Cunninghamia spp.)。

图3 增盈鼓楼木结构材料样品三切面微观结构

(3a. 横切面;3b. 弦切面;3c. 径切面)

参照我国常见树种的天然耐久性等级(包含天然耐腐和天然抗蚁蛀等级),杉木属天然耐腐等级为 II 级,质量损失率为 11% ~ 24% ;天 然 抗 蚁 蛀 等 级 为 8,“ 截面 有 3% ~ 10% 蛀蚀”。最大抗压强度 为 358 kg/c㎡,最大静力弯曲强度为 661 kg/c㎡,因此,杉木具有中等强度。

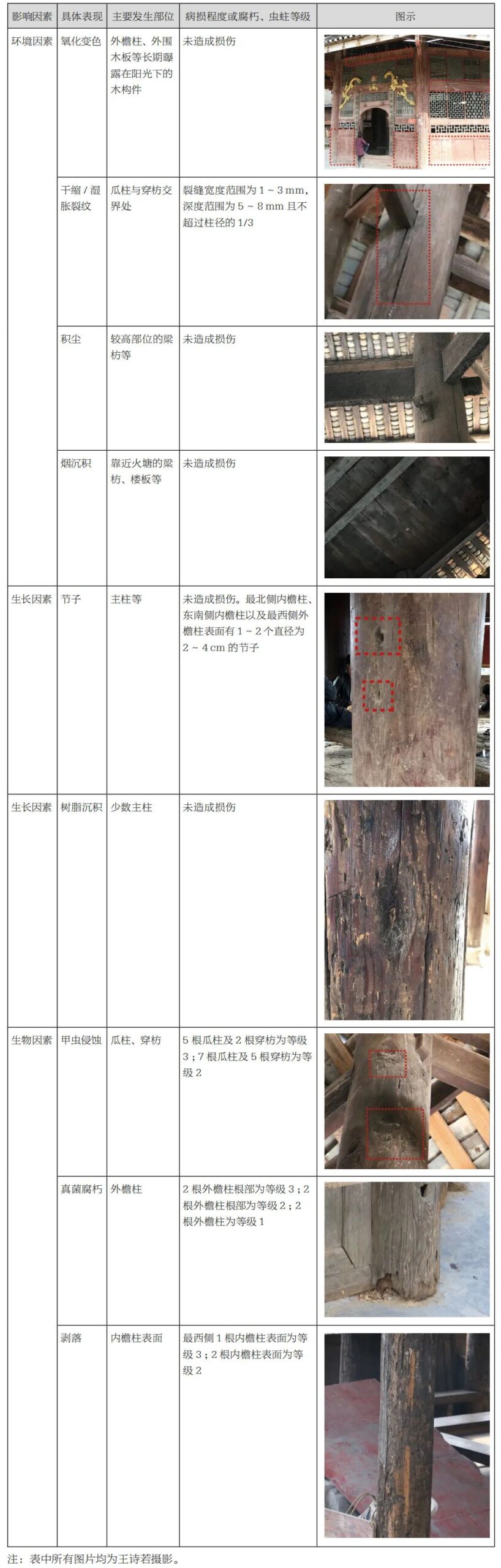

材质勘察

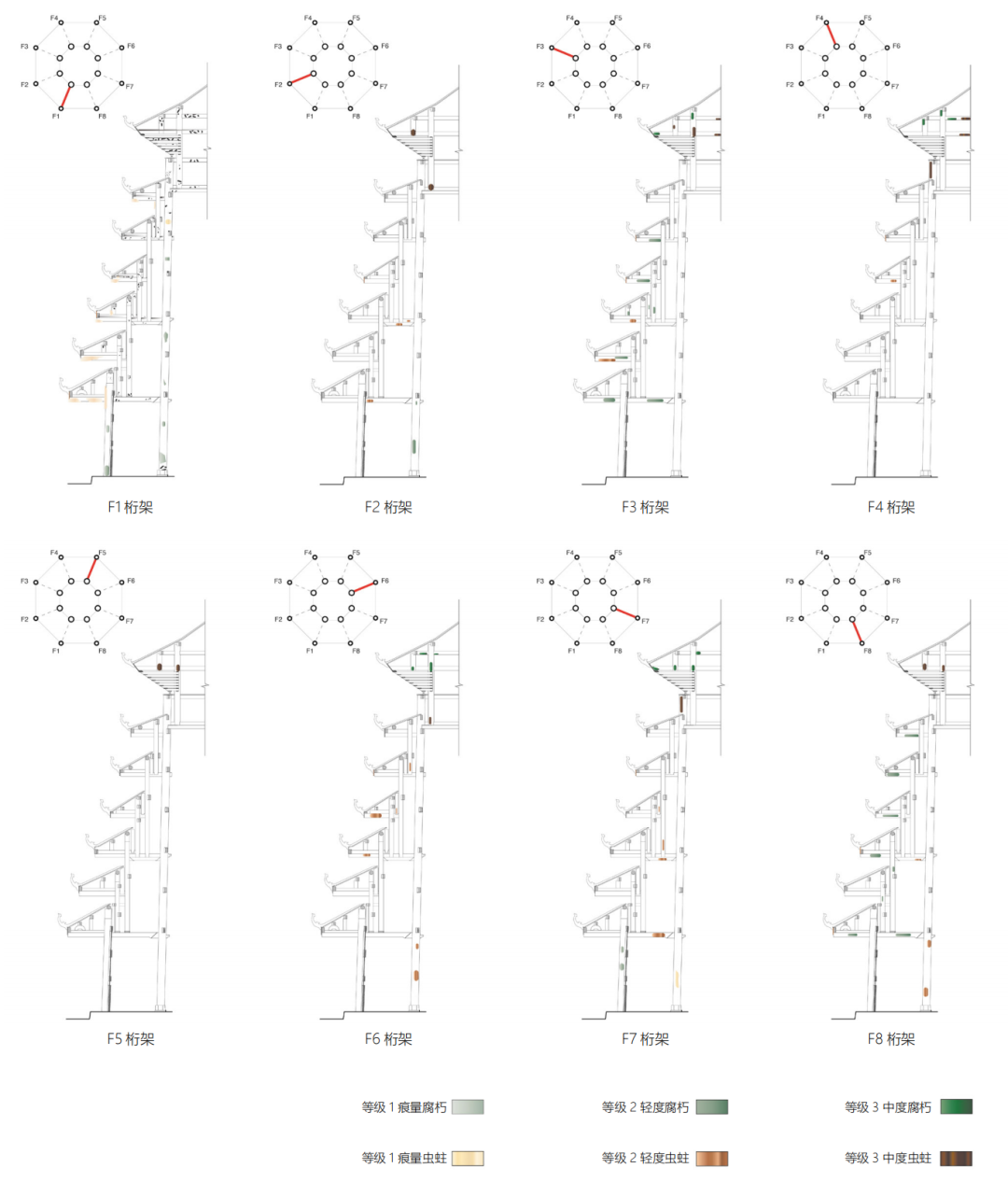

通过材料勘察发现,环境因素对增盈鼓楼木结构的安全性影响较小,但存在材料性能持续退化或引发其他类型病损的风险。干缩 / 湿胀裂纹主要分布在瓜柱与穿枋交界处,裂缝宽度范围为 1 ~ 3 mm,深度范围为 5 ~ 8 mm 且不超过柱径的 1/3。虽然未造成明显结构安全性问题,但是若不及时处理,有出现贯穿柱体裂缝的风险。根据木结构修缮加固原则,可在瓜柱的油饰或断白过程中,用腻子勾抹严实。节子、树脂沉积等主要分布在内外檐柱表面,且数量和范围较小。生物因素造成的病损主要表现为微生物劣化和蛀木虫劣化,根据木构件表层腐朽和虫蛀程度分级标准,2 根外檐柱出现等级为 1 的痕量腐朽,16 个木构件(5 根穿枋、2 根外檐柱、2 根内檐柱、 7 根瓜柱)出现等级为 2 的轻度腐朽或虫蛀, 10 个木构件(5 根瓜柱、2 根穿枋、2 根外檐柱、1 根内檐柱)出现等级为 3 的中度腐朽或虫蛀(图 4)。具体病损信息见表 3。

图4 增盈鼓楼腐朽、虫蛀分布图

表3 增盈鼓楼木结构材料病损信息

结构勘察

结构破损包括结构变形、劈裂、折断及缺失等,在增盈鼓楼的木构件中主要表现为错位和缺失,较少出现严重的劈裂等现象。根据结构破损等级或安全性等级分类,增盈鼓楼木构件破损等级为 b’ 级:“勘察中仅发现有轻度残损点或疑似残损点,但尚不影响安全”。通过实地勘察,增盈鼓楼的结构破损信息见表 4。

表4 增盈鼓楼结构破损信息

由表 3、表 4 可知,增盈鼓楼存在环境因素、生长因素、生物因素、机械因素引起的材料病损。其中机械因素引起的结构破损较少,且对结构稳定性影响不大。生物因素引起的病损是增盈鼓楼目前需要首先解决的病损,以虫蚀、微生物腐朽对古建筑的破坏最为严重。虫蚀主要发生在上部结构的瓜柱及穿枋表面,肉眼观察发现受蛀木虫侵蚀的瓜柱及穿枋表面的虫眼较小,且虫眼周围有少量残留木屑,用针锥刺入发现有明显的蛀道,故判断为甲虫侵蚀所致。外檐柱根部、内檐柱表面以及顶层封檐板表面已发生不同程度的腐朽。增盈鼓楼的 8 根外檐柱全部与地面接触,无柱础保护,地下水可以无阻挡地通过蒸发作用进入外檐柱根部,外檐柱根部也会通过毛细作用吸收地下水,造成根部出现不同程度的腐朽。顶层封檐板受雨水渗漏的影响出现腐朽。内檐柱表面因腐朽发生剥落,可能的原因之一是受增盈鼓楼西侧水塘的蒸发水影响。

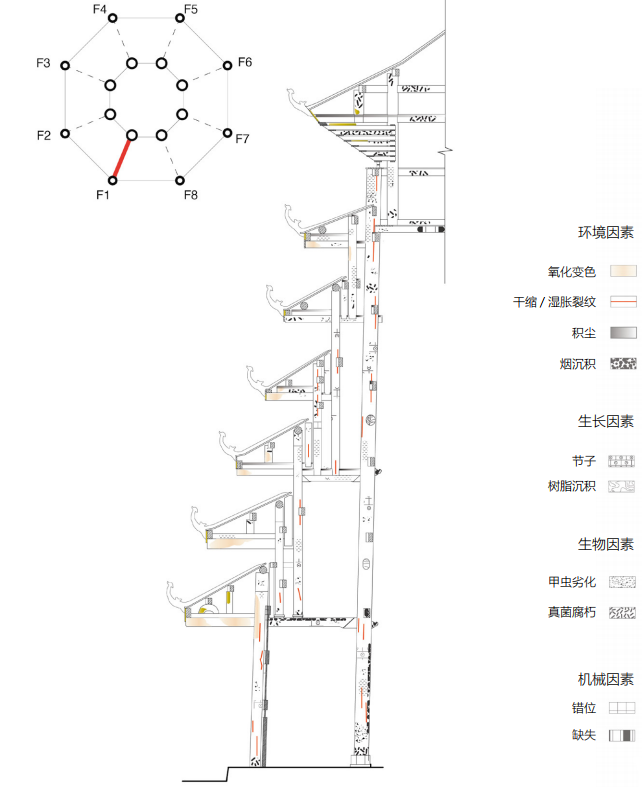

增盈鼓楼虽已被列为省级文物保护单位,然而它的保护现状仍存在很多问题,包括历史材料的健康问题、不合理的加建及改建问题等。以 F1 桁架为例,对增盈鼓楼的病损信息采集完毕后绘制的病损分布图见图 5。

图5 增盈鼓楼 F1 桁架病损分布图

对增盈鼓楼的研究,可以折射出上文构建的古建筑木结构病损分类体系的若干优点:①完全区分材料病损与结构破损,避免概念与类型重叠;②建立从自然环境、生长过程到生物干扰影响下的全面的材料病损类型;③对结构破损的原因,更关注作为整体受力体系的木结构而非木构件单元或木材。

结语

国家文物事业未来将由抢救性保护向抢救性保护与预防性保护并重转变。古建筑木结构病损研究,包括对生物病损和非生物病损的认识、分类,对古建筑木结构的预防性保护具有重要意义。侗族鼓楼是中国木构建筑遗产的重要组成部分。通过理论研究与现场勘察发现,贵州增盈鼓楼不仅是研究中国古建筑木结构典型结构体系的乡土实践与创新的重要标本,也是研究古建筑木结构病损分类的重要案例。由于现行的木材、古建筑木结构相关标准规范尚不能完整地对古建筑木结构材料病损、结构破损进行诠释,故以侗族鼓楼为例构建古建筑木结构病损分类体系具有重要研究价值与意义。

参考意大利(欧盟)的木结构建筑病损分类规范,结合侗族鼓楼的环境条件与本体特征,将中国古建筑木结构病损划分为材料病损与结构破损两种类型。其中材料病损的影响因素可以划分为环境因素、生长因素、生物因素,结构破损的影响因素主要是机械因素。环境因素造成的病损主要以氧化变色、干缩 / 湿胀裂纹、积尘和烟沉积为主,其中干缩 / 湿胀裂纹的大小、位置和程度不同,会对建筑的结构稳定性产生不同程度的影响。氧化变色、积尘和烟沉积虽未对材料性能产生较大影响,但影响了鼓楼的艺术、历史等价值,并存在引发其他病损的风险。生长因素造成的病损具体表现为节子和树脂沉积,其分布范围较小。生物因素造成的病损分为微生物劣化、蛀木虫劣化,对建筑结构稳定性影响较大,应及时处理。结构破损在鼓楼中通常表现为错位和缺失,较少出现严重的劈裂等现象。贵州增盈鼓楼中存在上述的全部病损类型。其中生物因素造成的病损为首要问题,共计 26 个构件出现轻度以上腐朽或虫蛀。增盈鼓楼虽为省级文物保护单位,但其保护现状尚存在许多问题。因此,古建筑木结构病损分类体系的构建和运用更显得迫切和必要,将对古建筑木结构及木质文物的勘察分析、生物病害与结构破损鉴定、保护和维修技术研究具有重要意义。

本文构建古建筑木结构病损分类体系,以期促进我国木结构规范从“木材病害”向“木构病损”的认知转变,建立“环境 –木结构 – 木构件 / 木材”相互影响的层级关系,深化古建筑木结构病损分类的科学研究,推动相关规范或导则的不断健全,并最终服务于我国木结构建筑遗产保护。

作者简介:

王诗若,苏州大学建筑学院讲师

完整阅读见《建筑遗产》2023年第4期(总第32期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

王诗若. 中国古建筑木结构病损分类研究——以贵州增盈鼓楼为例[J]. 建筑遗产, 2023(04): 92-100.

—THE END—

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):中国古建筑木结构病损分类研究

规划问道

规划问道