《紫禁城》2024年第4期

现存圆明园景观绘画综论 杨煦

作为圆明园的主体风貌,土木营造的中式园林景观已在历史变迁中湮灭。因此,与现存园林相比,表现圆明园景观的绘画作品作为认知其原貌的直接依据,显得尤为重要。本文并非对绘有圆明园景观之画作的全面总结——由于画作在辗转保存过程中历经资料散失,各收藏机构的图像公布还不全面,加上零星现世的私人收藏、逐步披露的档案史料,以及研究者视野所限,对圆明园图像的整体调查将是相当长期的工作。本文拟将部分圆明园图像置于清代皇家园林艺术的宏观语境来思考,并讨论其在「原境」中产生的视觉体验。

本文所谈的景观绘画,特指由宫廷画师(一般供职于内务府造办处之如意馆等处)绘制的「院本」绘画,以及词臣画家、宗室画家的作品。这些作品画法均偏向传统文人山水画,有别于具实用功能的样式图(建筑设计图)及舆图。当中有些作品已经十分知名;有些虽曾发表或展出,其与圆明园的关联却未受关注;还有些则是新近公布。

「四十景」:从经典到绝唱

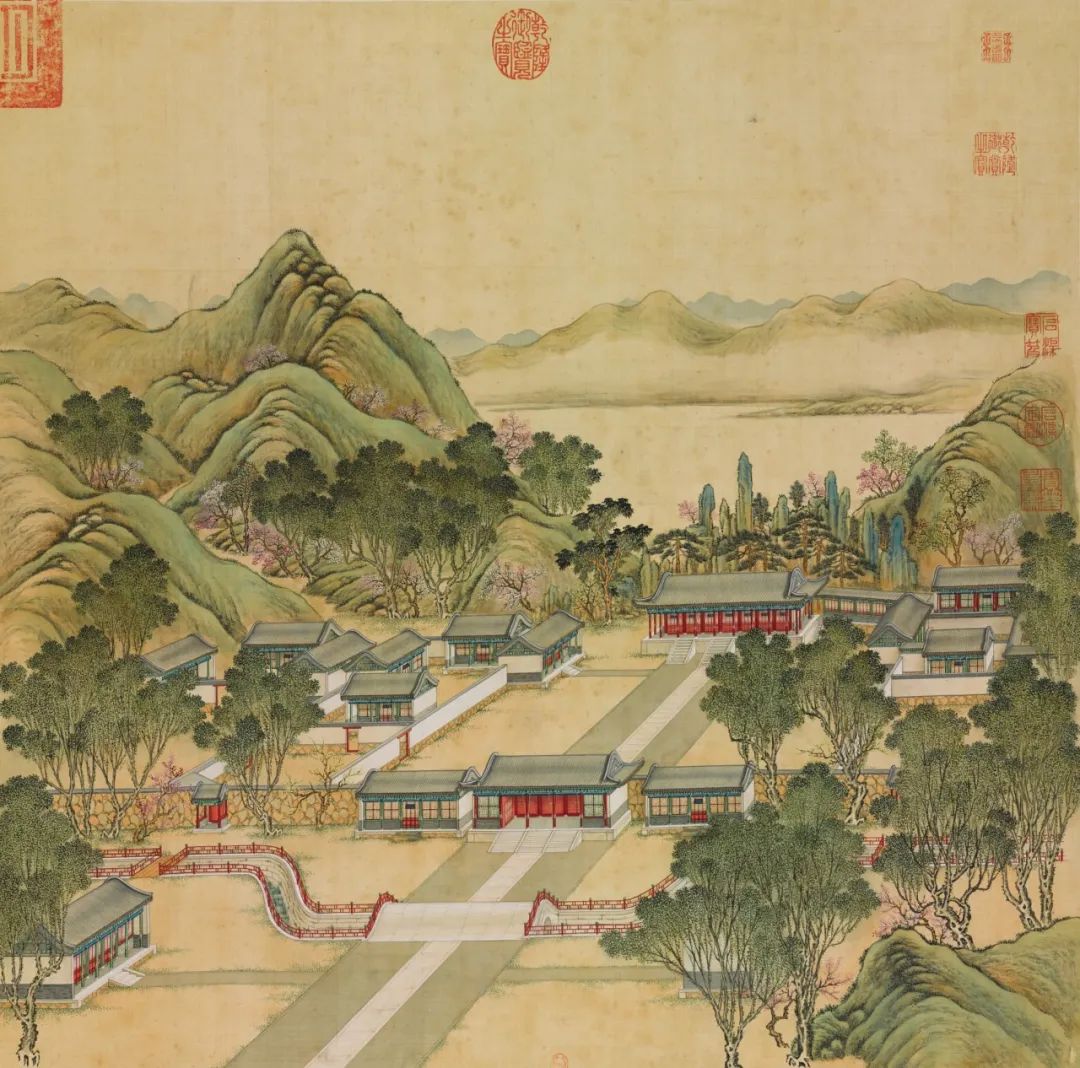

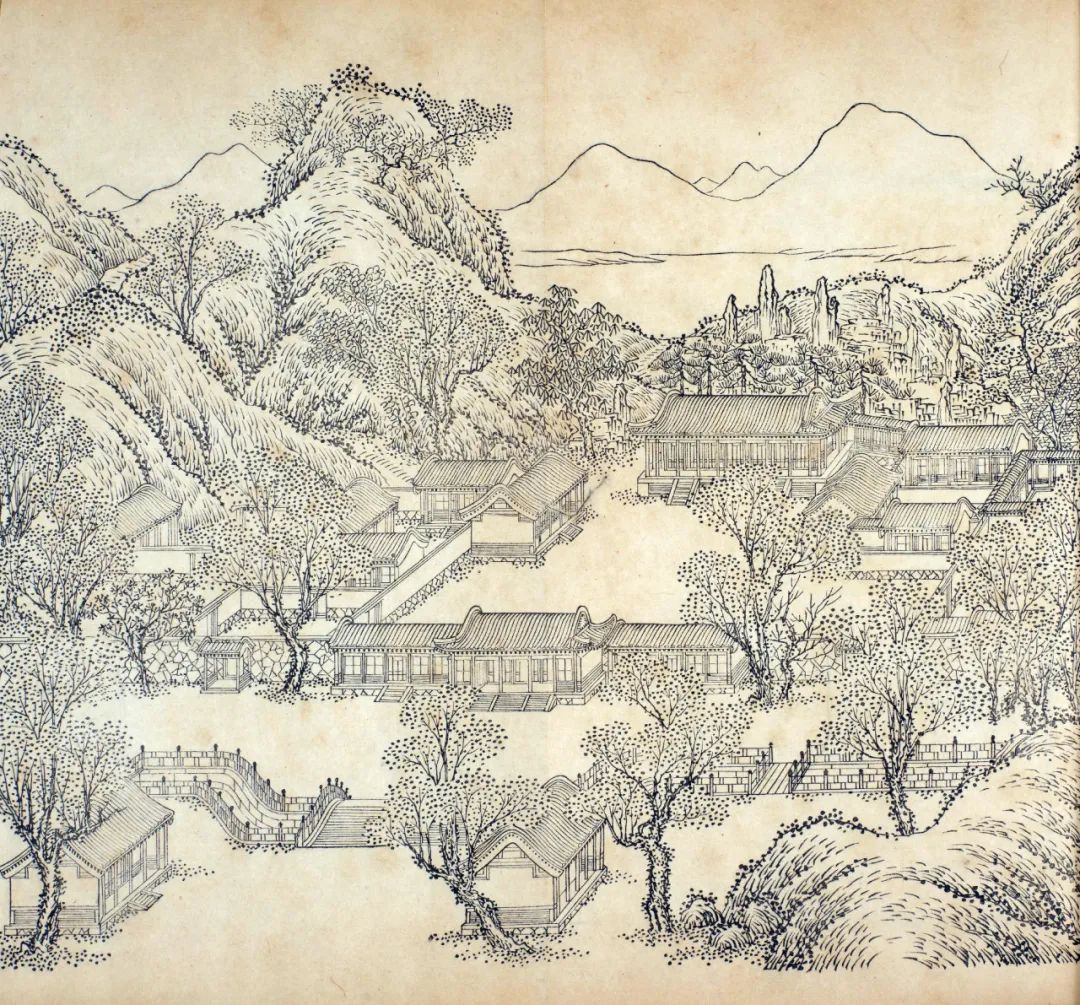

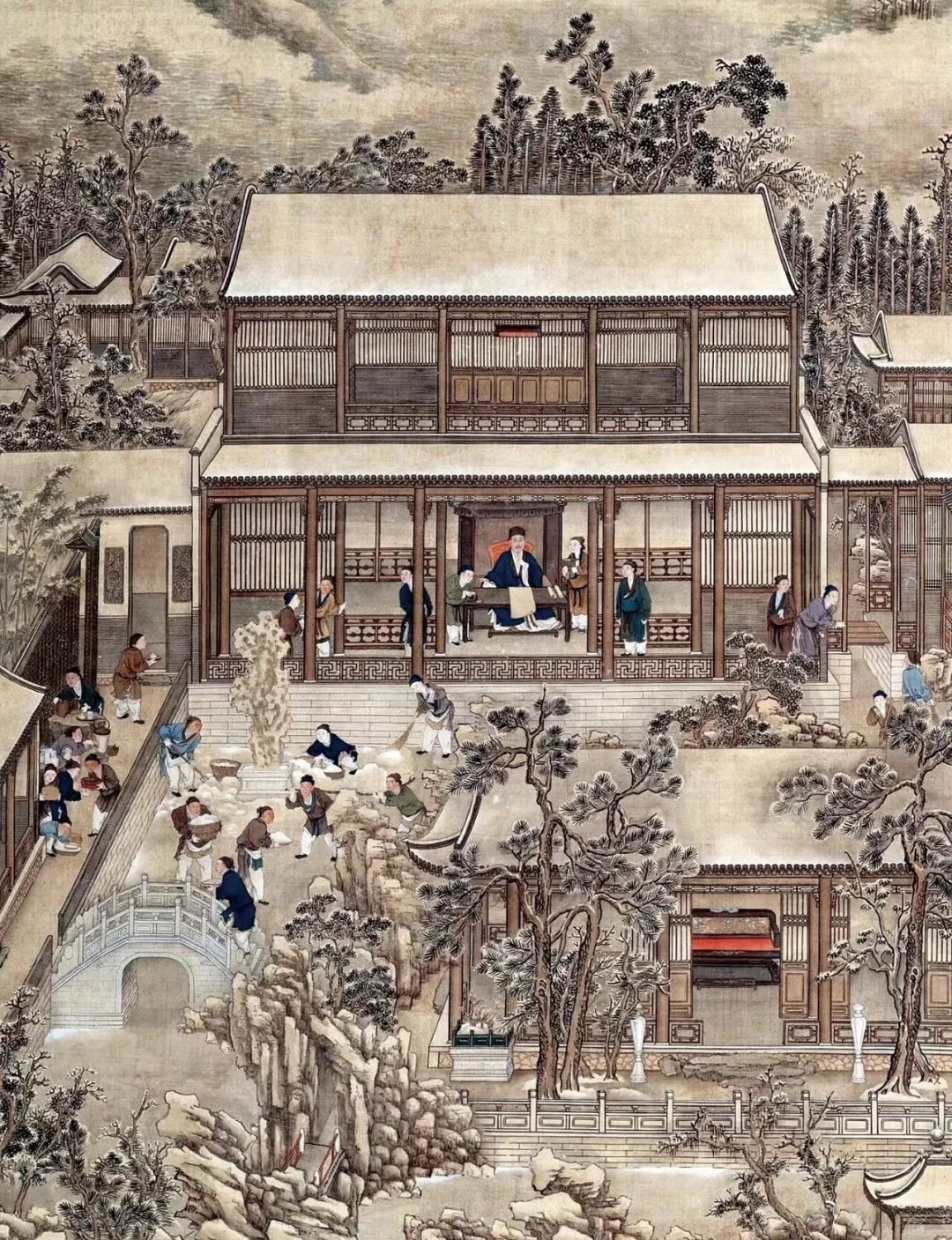

圆明园的景观绘画,最为人熟知的是「圆明园四十景」成套图像。其中,设色绢本成图最早,及后又另外绘制了一套刊本,配以廷臣注释。这些图像此后在海内外产生出一系列派生版本,流传甚广。这些同源的「四十景图」,是对圆明园景观记录最为系统的一套图像,是今人认识圆明园原貌的最直接依据。1

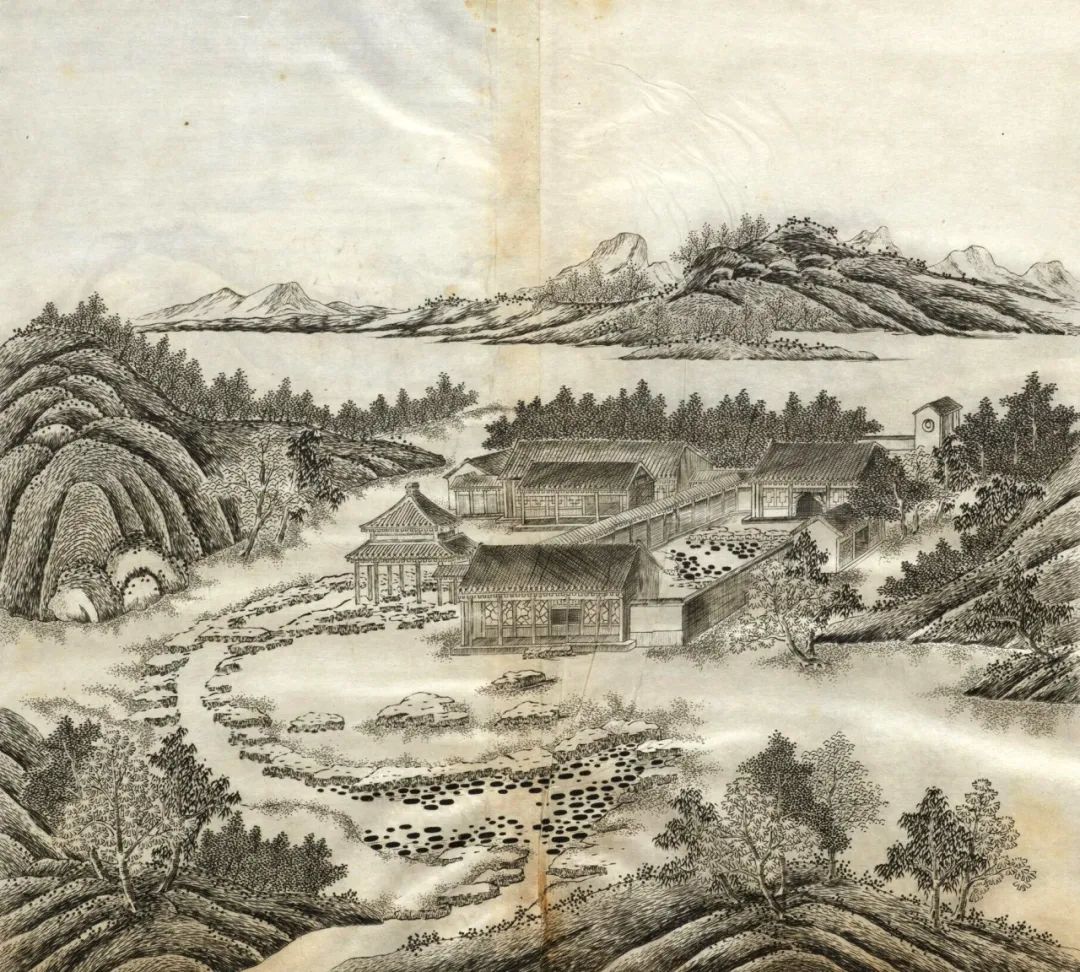

图1/唐岱、沈源,圆明园四十景之「正大光明」,乾隆九年(1744年),绢本设色册页,纵63.5,横64.5厘米,法国国家图书馆

图2/孙祜、沈源,《御制圆明园四十景诗》之「正大光明」,乾隆十年(1745年),武英殿修书处朱墨套印本,版框纵27,横17厘米,故宫博物院

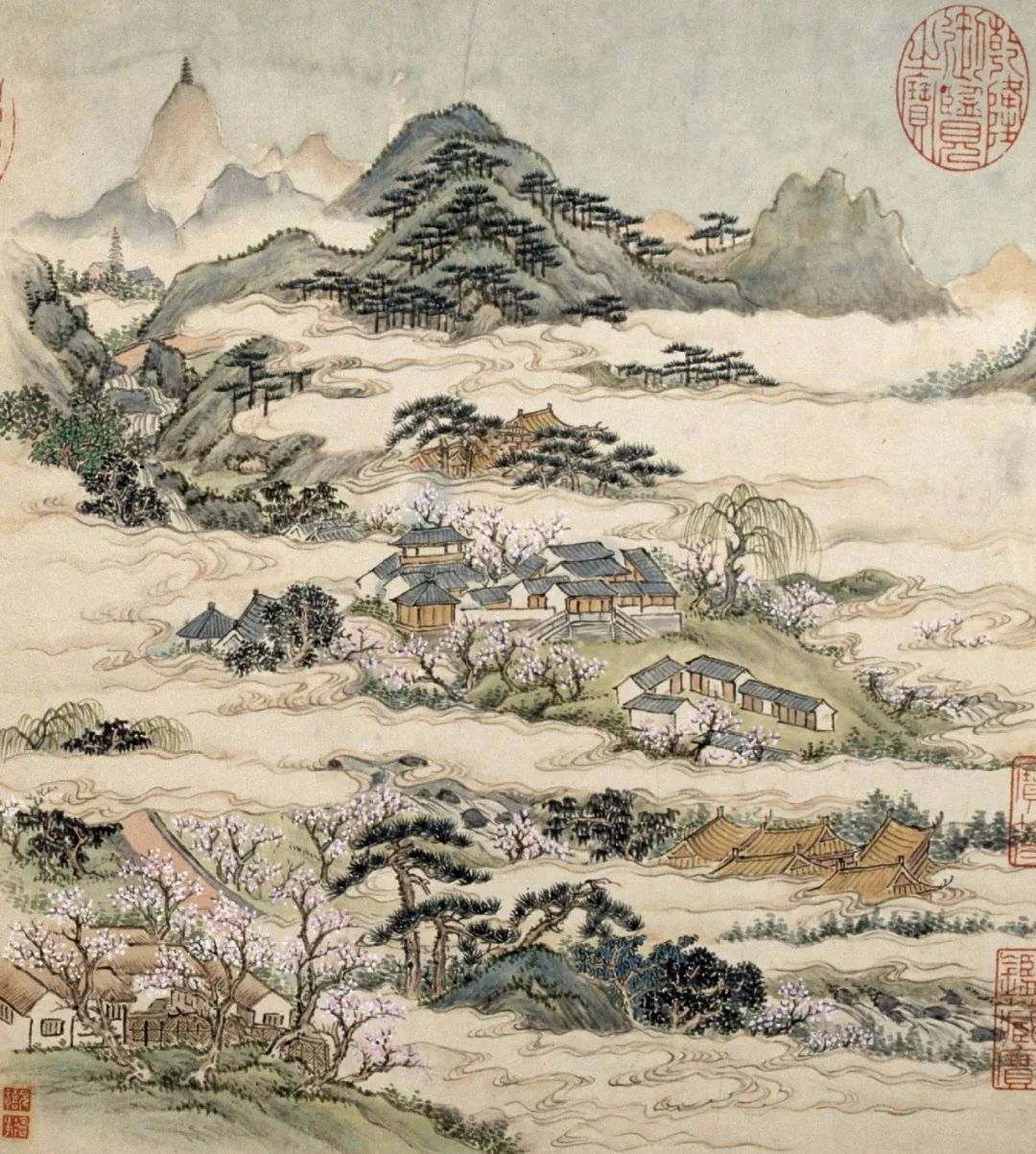

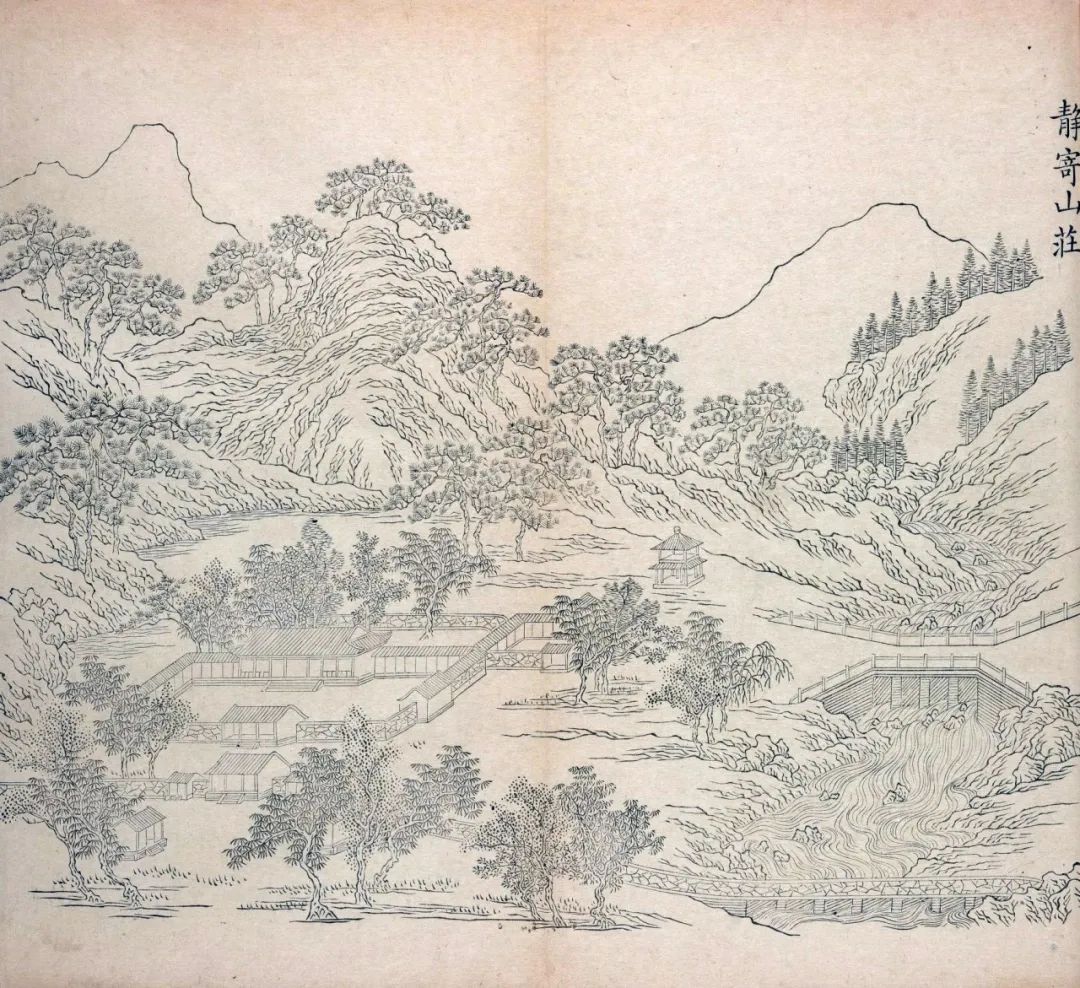

此前已有学者指出,虽然清代的皇家园林绘画林林总总,但曾钦定发行表现园林景观集合(即所谓「三十六景」「四十景」等)全套图像刊本的,只限于避暑山庄、圆明园和静寄山庄三处。2 而在刊本之外,将绘本也一并纳入观察时,会发现此三处园林的图像系统之情况亦十分不同:将同一套内容相近的景观集合图像分别制作白描刊本和设色绘本的,仅有避暑山庄和圆明园两处。静寄山庄的确也曾在乾隆十年(1745年)由允禧(1711–1758年)奉敕绘制两套「十六景」设色绘本,但当时乾隆帝(1711–1799年)尚未重新厘定「盘山十六景」。3 到乾隆十二年(1747年)重订「十六景」时,选景已发生很大变化。乾隆帝重定「十六景」后,董邦达(1699–1769年)绘有一套纸本水墨的「十六景」图;七年后董氏再为《钦定盘山志》刊本制作「图考」部分的白描图像,其山庄十六景图像与其此前的纸本水墨图稿大体一致,与允禧的彩绘本则并无关联。4 因此,静寄山庄其实不存在与白描刊本相配套的设色绘本。

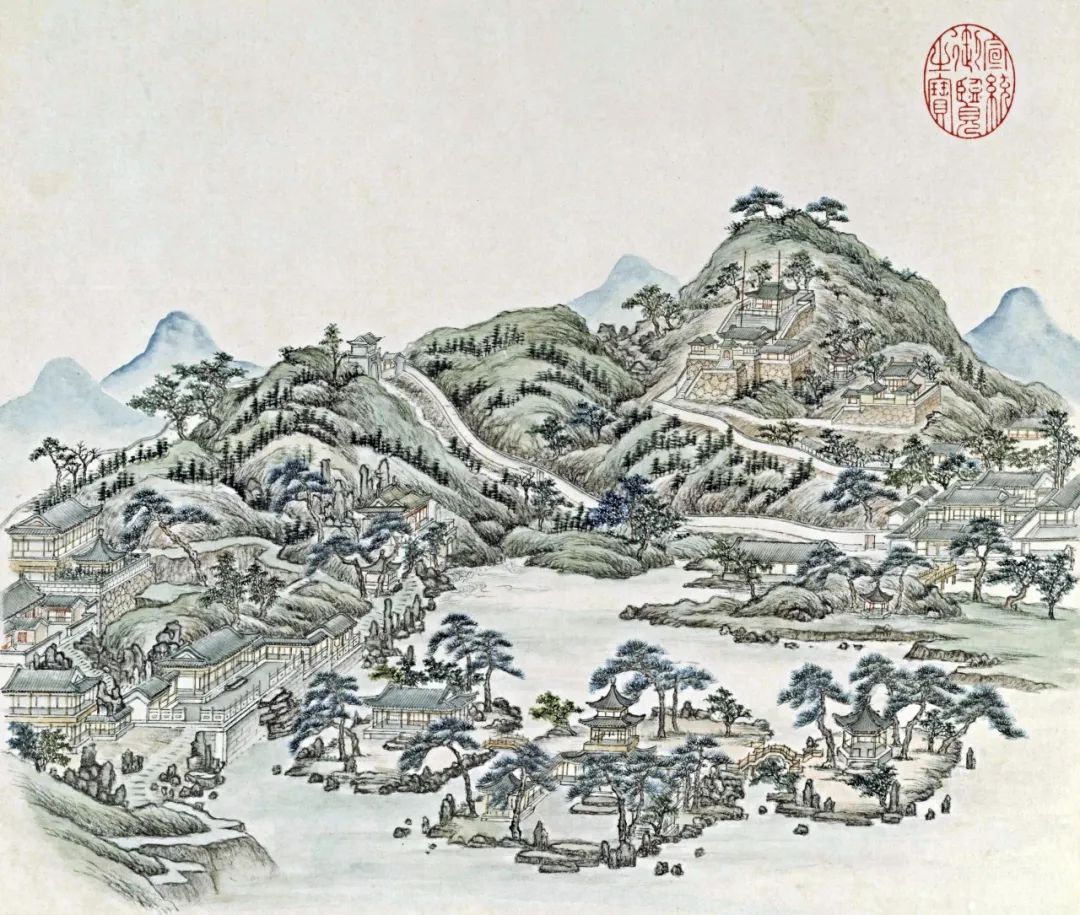

图3/允禧,田盘山色图之「静寄山庄」,乾隆十年(1745年),纸本设色册页,纵29.2,横26.7厘米,故宫博物院

图4/董邦达,《钦定盘山志》之「静寄山庄」,乾隆二十年(1755年),武英殿刊本,版框纵19.3,橫13.9厘米,故宫博物院

表1/避暑山庄与圆明园景观集合图像的初始版本

故此,我们可将话题集中到避暑山庄和圆明园这两处皇室最常驻跸的宫苑上。从表1可观察到,两座宫苑的白描刊本与设色绘本分別近乎同一时间奉敕创作,且绘图者均为宫廷画师,并非词臣或宗室画家。两种图集应属同一次创作计划。其中,避暑山庄的设色绘本是用手掌、手指和指甲勾划线条的指画绢本,其尺幅是根据刊本而定,完成后被装订进一套朱墨套印的刊本中,替换了原与刊本一同印刷的白描界画,限于宫廷珍赏,不刊行于世。5 至于圆明园的设色绘本,则将每幅与工部尚书汪由敦(1692–1758年)誊写的御制诗裱为对开,散页集于木匣中,尺幅远大于刊本,二者是完全平行的关系。

避暑山庄三十六景图像在乾隆朝多有后续创作。例如,由词臣画家张若霭(1713–1746年)绘制过一套彩绘本,其形式与圆明园四十景类似,也裱为左右对开,左页为康熙帝御制诗与乾隆帝的和诗,显然与乾隆六年(1741年)首次北巡热河与围场后再刊《御制避暑山庄诗》有关。这符合乾隆帝一贯的做法——借助图文来追摹并与其皇祖对话。三十六景在乾隆朝的设色册页不止此一套,另见至少两套设色成扇。而圆明园四十景则在清晚期产生了一套《蓬壶春永》图册,其图像细节更接近刊本,而非绘本,个中过程尚待进一步探索。

图5/戴天瑞,《御制避暑山庄诗》之「香远益清」,康熙五十一年(1712年),绢本设色,武英殿造办处朱墨套印本插图,版框纵19.9,横13.4厘米,故宫博物院

图6/沈喻(绘图),马国贤(制版),《避暑山庄三十六景》之「香远益清」,康熙五十二年(1713年),铜版墨印,纵31,横31厘米,哈佛大学敦巴顿橡树园研究图书馆

马雅贞认为,「避暑山庄三十六景」的刊本建立了某种典范,其所展现的理想皇家宫苑有助建立圣主形象。6 而与圆明园图像联系考虑可以发现,这种典范还应包括同期白描刊本与设色绘本的联动。这一模式在三十二年之后由圆明园的彩绘本与白描本再次实践。然而,它在圆明园实践之后又戛然而止,即便乾隆帝本人主持兴建全新的静寄山庄、长春园和清漪园亦均未重现,凸显了避暑山庄和圆明园在宫廷生活中的特殊地位。

两套图像制作程序的另一重大区别是「避暑山庄三十六景」的刊本存在木版和铜版两种形式,而「圆明园四十景」却并没有铜版画,反而是采用铜版技术刊印了其附园——长春园的欧式建筑一套二十页图册。终清一代,共制作过十二套铜版画,避暑山庄和长春园西洋楼是其中仅有的两套宫苑景观图。7 王正华认为,清帝使用这种前所未有的新技术展现自己的宫苑、疆域与战功,意在与他们所见到的欧洲宫廷同类作品展开竞争。8 然而笔者的问题是:为什么圆明园的铜版画没有像避暑山庄一样,应用于体系与规模都更加完备的「四十景」?

自《避暑山庄三十六景》铜版的制作者意大利传教士马国贤(Matteo Ripa,1682–1746年)离开宫廷后,迟至四十多年后的乾隆三十年(1765年),朝廷才为《平定准噶尔回部战图》重启铜版画制作,进而到乾隆四十六年(1781年)由造办处自行刻印西洋楼铜版画,却从未打算将这一艺术形式应用于乾隆九年(1744年)以来的「圆明园四十景」。乾隆帝将源自欧洲的制图技法应用于其原生的欧式宫殿,看似是为制图法与所绘对象做了最契合的匹配,但同时也意味着将异域技法与中式景观相剥离。同样,他也从未尝试让宫廷画家以传统笔触描绘西洋楼。这一未曾明言的区隔,正如至今仍横亘在西洋楼区域和长春园北部中式景观之间、足以遮挡视线的连绵土丘,使两种体泾渭分明。正如「满汉之别」一样,「夷夏之辨」也颇为清帝所看重。几套图像的绘制,为我们理解西洋楼的地理位置与兴建心态,提供了另一重视角。

图7/伊兰泰等(绘图)、内务府造办处(制版),长春园西洋楼铜版画之「谐奇趣南面」,乾隆四十六至五十一年(1781–1786年),铜版墨印册页,纵50.5,横87.5厘米,故宫博物院

宫苑景观叙事中的圆明园

除专为圆明园制作的成套的图像外,部分圆明园景观还出现在连缀各处宫苑景观的组合作品中,成为更宏观皇家地景的一部分。当中包括三种不同形式:成套立轴、手卷、图册。在成套立轴中,目前确切知晓的是《十二月禁籞图》中的五幅,现藏台北故宫博物院。此前经学者辨认研究,确认其所绘景物包括京城内外的紫禁城、西苑、圆明园和静明园四处。9 其中,圆明园景色占有五幅。

表2/《十二月禁籞图》所涉圆明园景观

在此套图出现前后,乾隆帝所厘定的园林景观集合,均限定在各园内部;而《十二月禁籞图》则让西郊园林首次与城内的紫禁城和西苑一同参与到更加宏大的帝京四季景观叙事中,并收藏于紫禁城起居与理政的核心区——养心殿。10

当时,这种跨越京城内外的景观集合概念,还有承袭自金元时期的「燕京八景」,这两组集景之间的对比提供了有趣的观察视角。在定制《十二月禁籞图》后三年,乾隆帝重新厘定前朝的「燕京八景」序列。11 由于西郊的景观已因康熙以来的持续兴建而深刻改变,原先的「西山晴雪」与「玉泉趵突」二景此时已经成为静宜园和静明园的一部分;而城内的西苑原本就独占「琼岛春阴」和「太液秋风」二景。相较之下,圆明园在「燕京八景」缺席,不在传统的燕京重要景观之列。这显然受到历史文脉的影响:静宜园所在的香山自辽金以来即建有大规模寺院,至明代成为西山寺庙游览的中心;静明园所在的玉泉山,金元以来也是重要的风景名胜区,两处均得到前代帝王的频繁游幸。12 反观圆明园则地处平地,其地形风景本不突出,前代文化遗产几可忽略,至清代建园才成为重要景观。

图8/张若澄,燕山八景之「玉泉趵突」,约乾隆十六至三十五年(1751–1770年),绢本设色册页,纵34.7,横40.3厘米,故宫博物院

《十二月禁籞图》组画是乾隆十三年(1748年)由乾隆帝选取十二首吟咏皇家宫苑景致的御制诗,传旨由四位画师分别创作的诗意图。13 作为不受历史传承束缚的全新景观组合,《十二月禁籞图》或许代表了在清漪园营建之前,乾隆帝对帝京景致的内心看法。圆明园这一本朝全新的营设,在十二景中独占五景,足见此园的崛起,不失为十八世纪上半叶京师景观文化上最重要的事件。

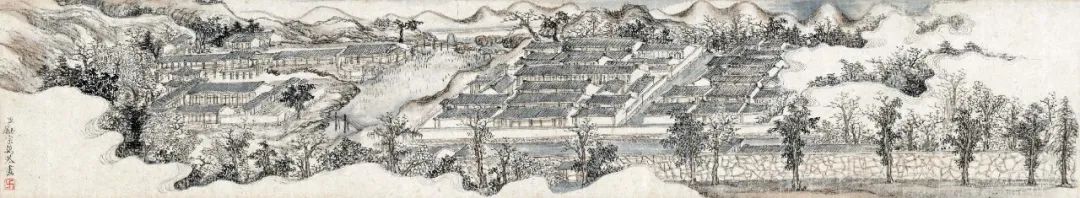

如果说「十二禁籞」和「燕京八景」是分散的帝京景物集锦,那么发端于康熙时期的帝后万寿图,则在紫禁城与西北郊园林之间建立了连绵不断的景观廊道。有清一代共三次绘制万寿庆典长卷,分别是康熙帝(1654–1722年)六旬、崇庆皇太后(1692–1777年)六旬,以及乾隆帝八旬万寿图。三幅画面均从紫禁城出发,在西郊的终点分别为畅春园、清漪园和圆明园。其中,《乾隆帝八旬万寿图》卷并未表现圆明园内景观,仅绘大宫门外扇面湖一带的彩船、点景与庆典场面。在康熙时期,畅春园是皇帝常驻的首要御园;而清漪园则专为崇庆太后寿辰所建。故而圆明园在庆寿主题中并不十分突出,《乾隆帝八旬万寿图》卷是其唯一一次出现在京华皇家景观长卷上,实乃时代及寿主身份使然。

图9/乾隆帝八旬万寿图(下卷,局部),乾隆五十四至五十七年(1789–1792年),绢本设色手卷,全幅纵45.1,横7068厘米,故宫博物院

「燕京八景」、「十二禁籞」和庆寿图卷这三种景观集合概念,恰好囊括了今日所称「三山五园」的全部。其中,却仅有圆明园参与到空间尺度更大的皇家景物连缀中,也就是从京城到承德避暑山庄以及木兰围场的北巡秋狝之旅。蒋溥(1708–1761年)所制《巡行纪程诗画图》册第一开绘圆明园的远景,表现大宫门及园内粗略建筑形象,其余各开为沿途行宫及围场。康、乾二帝之南巡图卷,起点分别为京师的永定门和正阳门。南巡与北巡分别自京城和圆明园出发,就南北方位来说十分合理;档案亦证实,乾隆朝历次驻跸热河多数自圆明园启行。尽管蒋溥此册并非奉旨应制之作,但亦进入内府,弆于避暑山庄。圆明园作为皇室常居之宫廷,不同于其他西郊园林之游观休憩功用,由此更可见一斑。

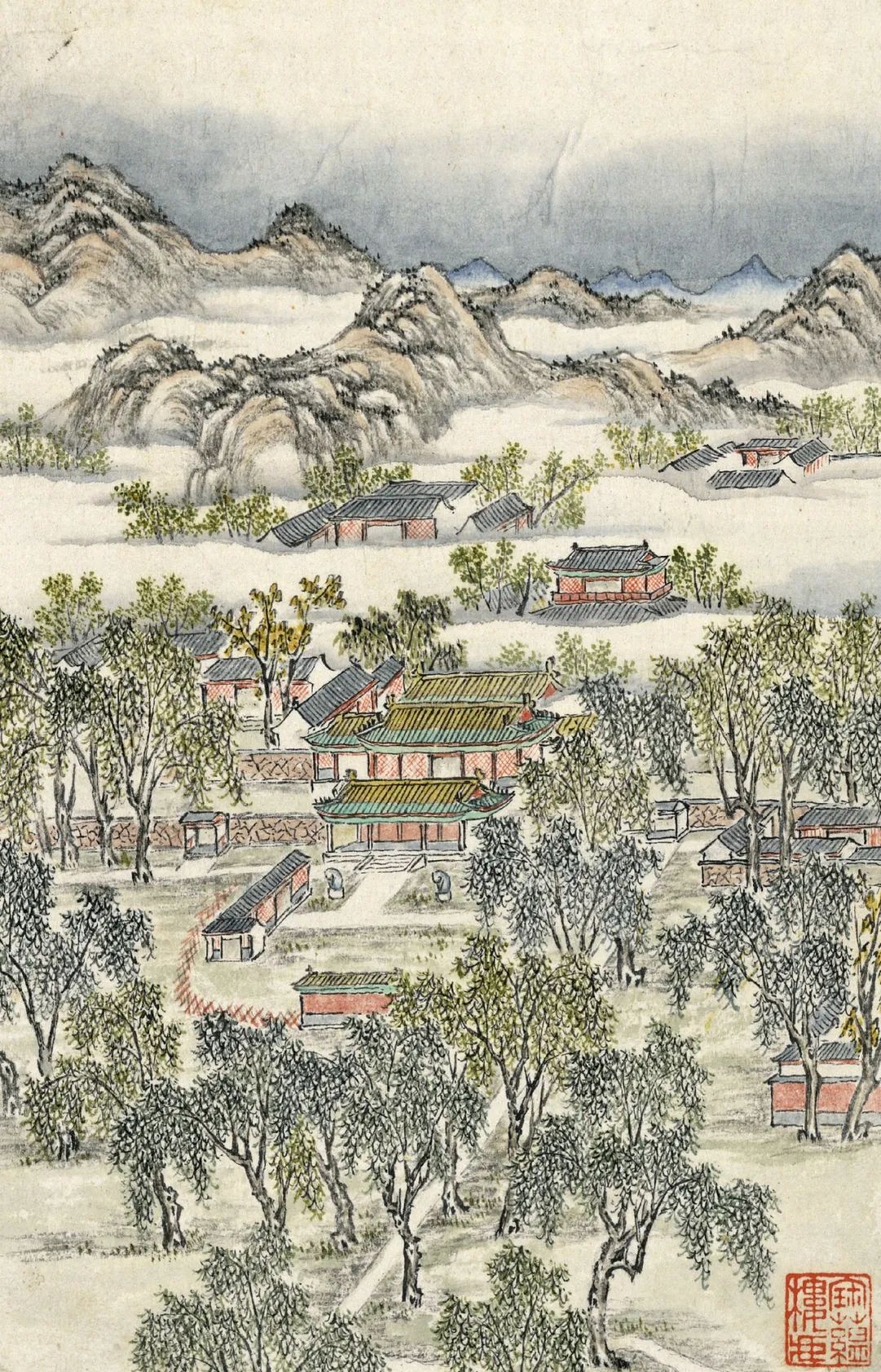

图10/蒋溥,《巡行纪程诗画》之「圆明园」,乾隆十二年(1747年),纸本设色册(经折装),纵15.1,横10.5厘米,故宫博物院

如果说上述宫苑景观的主题为休闲、庆寿、秋狝等围绕皇室本身的活动,那么圆明园在国家礼制图像中的出现,更为西郊诸园中所独有。《平定回疆剿擒逆裔战图》记录道光六年至八年(1826–1828年)平定天山南路战事,其最后两开为在京师的凯旋军礼场景,其一为紫禁城午门献俘,其二为圆明园正大光明殿凯宴。不同于以往在京内西苑和承德避暑山庄举行的惯例,此次在圆明园的凯宴,反映道光皇帝(1782–1850年)长年居于圆明园的生活习惯,亦体现此时国家礼制中紫禁城与圆明园的双中心格局。

图11/平定回疆剿擒逆裔战图之「正大光明殿凯宴诸将士」,道光八至九年(1828–1829年),纸本设色册页,纵55.3,横90.3厘米,故宫博物院

园景入室忆往昔

成套的景观组合图像,不论是一园之景观全集还是跨区域组合,均在一套之内呈现一致的画法、色调与视角,整体面貌十分严整。相比之下,另一些单独出现的局部园景绘画,为不同需求而创作,其作品形式、画面内容和风格技法都更加丰富多样。

圆明园的单独景观绘画现存多种,其中一类是安装于建筑墙壁,供观者在固定位置观赏的作品。它们是参与组成室内空间的要素之一,主要有贴落、立轴和横披三种形式,尺幅一般较大。这类景观图给身在室内的观者建立了来自实景的「园中游」和来自读图的「画中游」双重体验;而皇帝作为观者本人,又几乎都出现在画中,其种种活动状态定格在墙壁上,又在空间的张力之外给画作赋予了回溯时间的功能。图像所张贴之处与画面景物之间的关系可远可近,甚至可以同一。

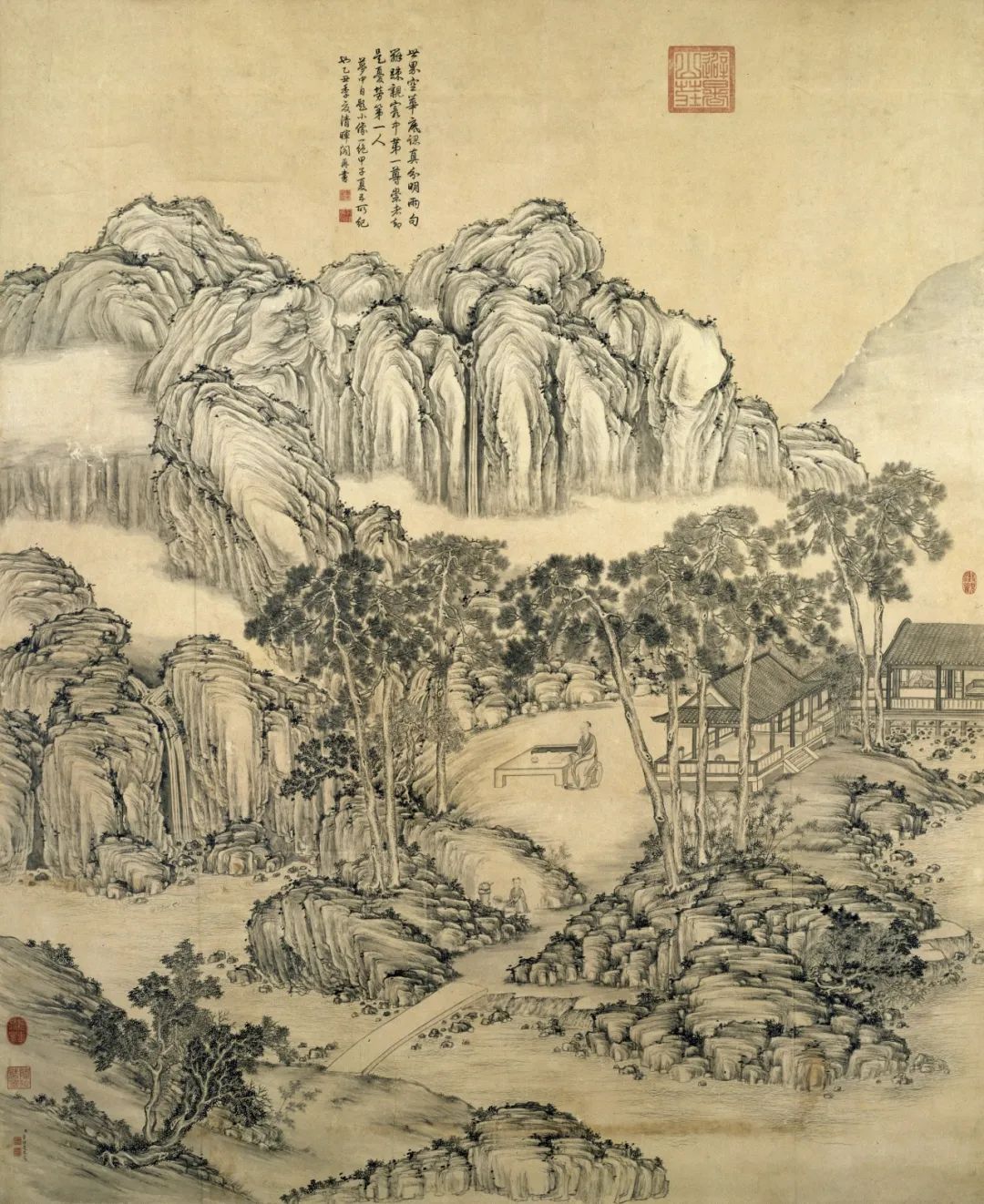

在较远的距离上,《乾隆帝松荫消夏图》将御园景观带往二百多公里外的热河。此图是乾隆帝反复题咏之「《梦中自题》像」中的一幅。根据画上落款「甲子夏五所记也,乙丑季夏清晖阁再书」,这首颇似内心独白的诗作成于乾隆九年(1744年),后皇帝于第二年(1745年)夏季在圆明园九州清晏西部的清晖阁将诗题写在此图画心上。图中烹茶备饮场景、人物形象以及地形环境,与另两幅先后由董邦达和张宗苍绘制的乾隆帝行乐图——《松荫挥笔图》和《抚琴图》颇为相似。14 同在三幅图上出现的九棵松树,似乎指向乾隆帝曾反复吟咏的清晖阁前「九株乔松」。15 两张纵幅画面下方跨过溪水的平桥,也与清晖阁前的「南大桥」形制相仿。16 根据《松荫消夏图》题签,此图原悬挂于避暑山庄的澄观斋。由此,此图给予乾隆帝在避暑山庄观想自己在圆明园中活动场景的机会,建立了皇家宫苑之间的长距离遥望。尽管画作最终安放在热河,但诗作仍须在画中地点——清晖阁题写,显现乾隆帝对「此地此景」之空间体验的高度强调。

图12/董邦达,乾隆帝松荫消夏图,约乾隆十年(1745年),纸本水墨淡设色立轴,纵193.5,横158厘米,故宫博物院

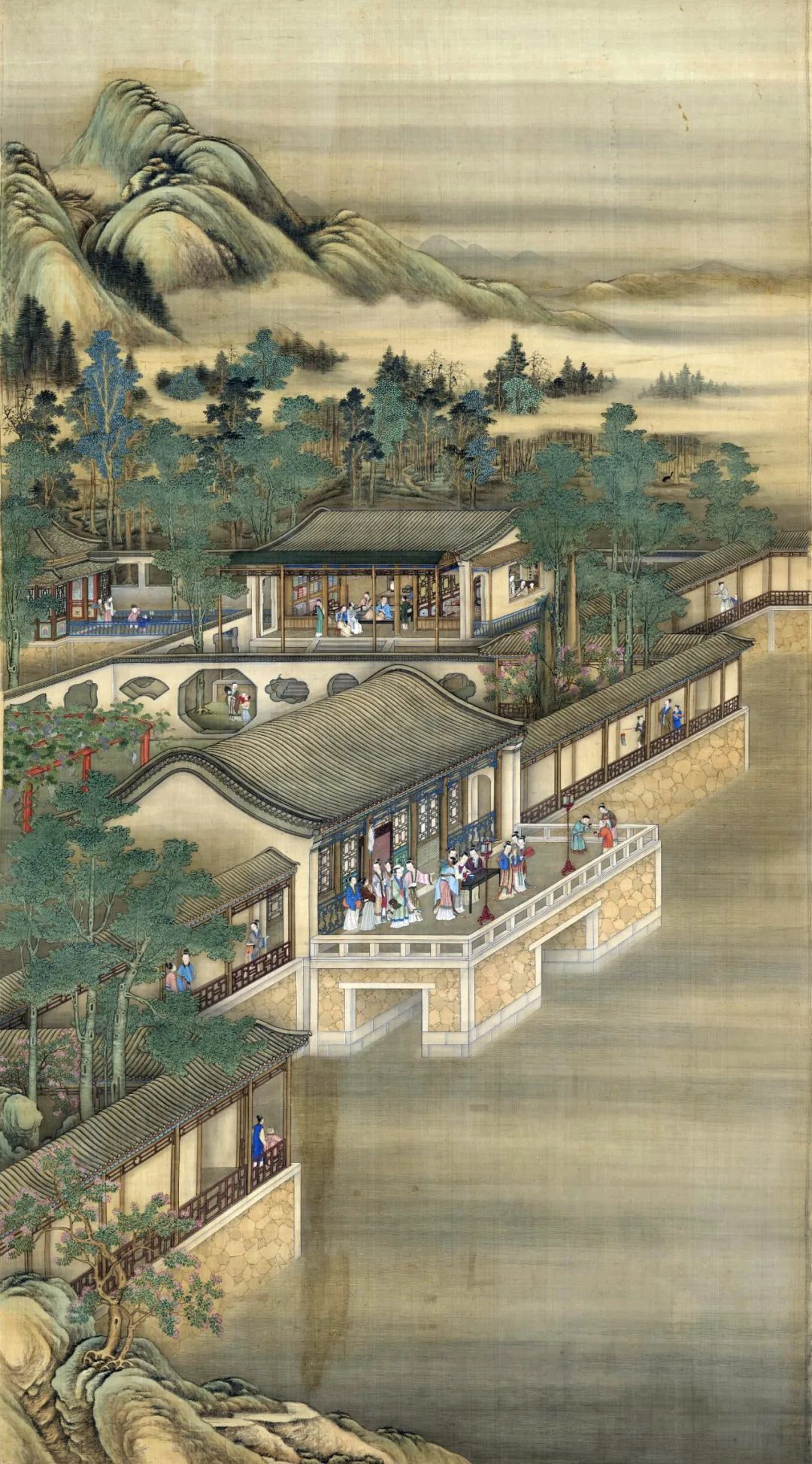

图像指向稍近的实例,是圆明园九州清晏景区之奉三无私殿后门南墙上的贴落《乾隆帝古装雪景行乐图》,绘乾隆帝于长春园狮子林中行乐。17 观者可由此在圆明园的寝宫区透过画面遥望其东侧长春园的雪景。近三公里之外的狮子林接近长春园东北角,也在全部圆明三园的东北角,是全园距离帝后寝宫区最遥远的中式园林景区。此图在九州清晏的存在,将乾隆帝新建的附园——长春园带入圆明园本部的视觉体验,加强了二园之间的视觉与记忆联系;乾隆帝在清閟阁中展卷阅览的场景,也使他品赏倪云林画作的精神享受延伸到日常起居中。

图13/姚文瀚、方琮,乾隆帝古装雪景行乐图(局部),乾隆三十八年(1773年),绢本设色贴落,全幅纵468,横378厘米,故宫博物院

在圆明园本部景观之间建立视觉呼应的可能实例,是《乾隆帝元宵行乐图》贴落。笔者推测,此图中地点环境很可能取材于圆明园的山高水长。自乾隆三年(1738年)以来,除个别年份外,宫廷已经形成新年后移驻圆明园,元宵节前后在山高水长放烟火、同乐园观灯,以及元宵节当天在正大光明殿筵宴的惯例。18 画面背景有大片水面和山形,显然为大型园林环境,与圆明园相符。背景水中一座重檐攒尖顶四出抱厦的方亭,与紧邻山高水长的万方安和湖南岸的十字亭形制完全一致,且宝瓶上均有金凤风向标。一座二层楼前为烟火盒架,这一场地与山高水长东部的引见楼和楼前空地颇为吻合,此处正是清廷常规的元宵烟火地点。19 只是与实际环境对照来看,此图视角应当是在引见楼西南侧朝北望,原应在其东侧的湖面与十字亭却出现在北侧背景中;且在引见楼前(西侧)添加了二层月台,应为画师有意调整了建筑方位,并对形制有所修改,以适应画面及人物表现之需要。此前则有学者推测此图原为圆明园勤政亲贤景区之保合太和殿内的贴落。20 若此说成立,御园西部空旷地带的烟火场面,给保合太和这一勤政空间赋予了喜庆的盛世景象。

图14/乾隆帝元宵行乐图,约乾隆十五至二十年(1750–1755年),绢本设色贴落,纵302,横204.3厘米,故宫博物院

乾隆帝在圆明园中对「此地此景」体验的极致追求,是裱糊在九州清晏景区之「怡情书史」壁上由张廷彦(1735–1794年)所绘的《乾隆帝行乐图》。图中,乾隆帝正坐在怡情书史殿中,其身后的建筑室内,正是该图将要张贴的地点。21 不同于上述进入异地空间的景观,此图是「零距离」的空间与图像之间多层次的反复嵌套,形成一种奇幻体验。这种地点嵌套,可与《是一是二图》、《弘历观画图》等人物形象嵌套的画作对读,均是被乾隆帝赋予哲学深意的特别设计。

图15/张廷彦,乾隆帝行乐图,约乾隆三十至三十二年(1765–1767年),绢本设色立轴,纵119.1,横213厘米,故宫博物院

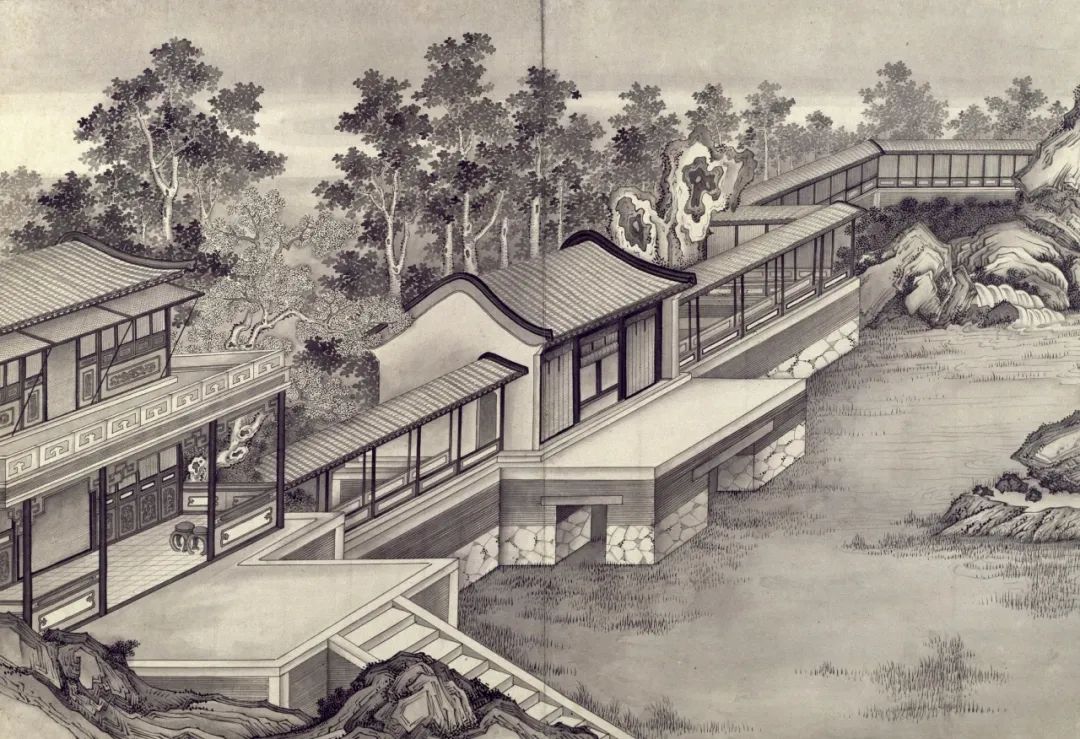

展阅收纳园中园

圆明园局部景观绘画中的另一类,是便于移动而且适于案头欣赏的绘画,包括手卷和图册两种。手卷和图册因具有连续阅读的性质,也可理解为一种小范围的景观集成——这类作品往往涵盖某一景区中的不同角落,将所及范围视作一个「园中园」。现能够确认的圆明三园景观手卷作品,圆明园与绮春园各一件,其中圆明园为《洞天深处图》,尺寸十分袖珍。

图16/励宗万,洞天深处图,乾隆九至二十四年(1744–1759年),纸本水墨淡设色手卷,纵8.5,横62厘米,故宫博物院

有趣的是,目前笔者所知描绘圆明园局部景区的图册作品,所绘皆为摹自江南园林的写仿小园,且都属于「百什件」藏画,也就是收贮于盒、匣、柜、屉等组合包装中的画册,往往为一固定盛装方式所特制,幅面较小,属于一种「微缩画作」。22 其中一些,会与其他园林的「百什件」小画册形成新的组合,例如《廓然大公八景图》,即与《燕山八景图》、《静寄山庄八景图》和《惠山园八景图》这三套图册收纳在同一个多宝阁中,人为制造了一个「八景」的组合。23 同属圆明三园景观中的《蒨园八景图》册,则与《桃花寺八景图》、《西湖八景图》及《泉林八景图》一并归入另一套「百什件」。24

这种图册,固然有为迎合「八景」主题而拼凑之嫌。但圆明园诸景中,仅廓然大公和蒨园收入「百什件」;其他也曾制定过景观数目集合的景区——例如长春园狮子林,曾先后两次题写「八景」,且被帝王吟咏更多——却未有画师或词臣绘制过分景图册。对此,乾隆帝自己绘有两卷《仿倪瓒狮子林图》。在第一卷的题跋诗序中,他表示「余之缱情,固在彼而不在此」,明确表示苏州原型及倪瓒画意无法被眼前的仿园替代。日后于避暑山庄再仿狮子林时,他亦曾指出长春园狮子林的不足之处。25 或许基于此,该仿园并无专门作画珍藏的必要;这也从侧面说明,廓然大公和蒨园两处仿园具有超越原型的造园水准,从而使园景成册并珍藏柜中,成为皇帝「万机余暇」时的清心珍赏。

结语

本文对圆明园景观绘画的讨论,仅限于话题范围之内的作品。绘有圆明园或出自圆明园的画作所在多有,且会随整理与研究不断得到发现和确认。另外尚有一些图像,在坊间长期被认为与圆明园景观有关,例如《胤禛十二月行乐图》、陈枚《山水楼阁图》等等,不一而足。对未建立明确文献或图像支持的作品,应持较为审慎的态度。例如,雍正帝园居理政场所仅圆明园一处,在位期间未赴热河避暑山庄,其他京内园林亦甚少造访。因此绘画中有其形象出现在山水园林环境时,往往被认为与圆明园有关,其中常被提到的是故宫博物院藏《胤禛十二月行乐图》及台北故宫博物院藏《十二月令图》。但该组图之园林建筑图像其实来自宫中的既成母本,即由焦秉贞(活跃于1689–1726年)至迟绘于雍正初年的《山水图》册,以及谢遂(活跃于十八世纪中期)《楼阁图》册。两岸故宫之十二月组图中有多达七开的建筑形象及布局与《山水图》册完全吻合。26 这两套图册应是为各种绘画提供场景素材的稿本,其中年代最早者为焦秉贞《山水图》册。其建筑形象可能参考过康熙时期皇家园林景观,当中的确有可能包括作为雍亲王赐园的圆明园,但当时的皇帝御园——畅春园和热河避暑山庄,以及其他皇子、朝臣园林均可能成为素材,亦不排除带有画师想象创作成分。这与《避暑山庄三十六景图》《圆明园四十景图》等写实园景之目的与性质迥异。

图17/雍正帝十二月行乐图之「七月乞巧」,雍正(1723–1735年),绢本设色贴落,纵188.2,横102.2厘米,故宫博物院

图18/谢遂,楼阁图(八开选一),乾隆(1736–1795年),绢本设色册页,纵33.5,横49厘米,故宫博物院

作为清代首屈一指的御园,圆明园以大型专属图册、刊本,以及参与皇家宫苑景观连缀的形式,获得最高级别的图像曝光。园内经典景观及人物园居场景,又被图绘定格,在园中各处壁面呈现,甚而进入紫禁城和避暑山庄等处的视觉空间,高频度出现在皇家日常生活中。园内景观中的局部典型特征,被大幅贴落敏锐抓取,彰显室内外空间呼应对话的设计巧思。独具匠心的园中园作品,以小尺寸入画,藏之宝橱,实将精致小园视为与古董珍玩等同的摩挲之物,尽收内廷。圆明园意涵之包罗万象、与艺术创作之紧密关联,即便在原址毁灭之后,自图像遗珠中,依然颇能体味。

图片均由原收藏机构提供,本次发布版本略有改动。

注 释

1 对「四十景图」的详细研究,参见John R. Finlay, “‘40 Views of the Yuanming yuan’: Image and Ideology in a Qianlong Imperial Album of Poetry and Paintings” (PhD diss., Yale University, 2011);李雪:《圆明之德:〈圆明园四十景图〉研究》(中央美术学院硕士学位论文,2014年)。

2 马雅贞:〈园林、行宫与皇权:乾隆宫廷刊印的皇苑图绘〉,《新史学》28卷3期,2017年,页142。

3 允禧的两套册页分藏故宫博物院及台北故宫博物院。参见吴佳燕:《董邦达与乾隆朝巡幸地景画:以盘山图绘为中心的研究》(台湾师范大学硕士学位论文,2015年),页130–132;伏冲:〈笔下能生万汇春:从慎郡王允禧书画作品看乾隆朝宗室书画的文人元素〉,《紫禁城》2019年第3期,页105–110。

4 董邦达另制有一册《御制静寄山庄八景诗图》,但仅有八开,只包括行宫内八景,其性质属本文最后一部分论及的「百什件」景观图册,后详。董氏三个版本盘山分景图之间关系,参见吴佳燕:《董邦达与乾隆朝巡幸地景画》,页133–138。

5 有关沈喻界画白描与戴天瑞指画彩绘之间的关系,参见Rachel Leung, “A Sage-Emperor Charm Offensive: Emperor Kangxi’s Imperial Poems on the Mountain Estate for Escaping the Heat” (M.Phil. thesis, The Hong Kong University of Science and Technology, 2019), 67 and 106–107.

6 马雅贞:〈皇苑图绘的新典范:康熙《御制避暑山庄诗》的制作及其意义〉,《故宫学术季刊》32卷2期,2014年,页54–58。

7 翁连溪:〈清代内府铜版画刊刻述略〉,《故宫博物院院刊》2001年第4期,页41–50。

8 Cheng-hua Wang, “Whither Art History? A Global Perspective on Eighteenth-Century Chinese Art and Visual Culture,” The Art Bulletin 96, no. 4 (2014): 381.

9 郗志群、王志伟:〈清代院本绘画中的圆明园风貌:兼论《弘历御园行乐图》的写实创作〉,《北京三山五园研究院2013年学术研讨会论文集》,页223;林莉娜:〈貌写圆明园:清宫画家笔下圆明园风光〉,《故宫文物月刊》451期,2020年,页55–58;张淑娴:〈园景入画:论《十二月禁御图》的建筑图像原型〉,《中国书画研究》,第3辑(桂林:广西师范大学出版社,2023年),页32–57。

10 英和等纂修:《石渠宝笈三编》之二,〈养心殿藏〉,收入《秘殿珠林石渠宝笈汇编》(北京:北京出版社,2004年),第9册,页889–890。

11 《清高宗御制诗》二集,卷29,〈燕山八景诗迭旧作韵〉,页5–9。

12 杨菁:《北京西山园林研究》(天津:天津大学出版社,2021年),页101–167。

13 中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编,《清宫内务府造办处档案总汇》(北京:人民出版社,2005年),册16,乾隆十三年七月九日〈如意馆〉,页252。

14 有关此三幅作品之间关系的讨论,参见史伟成:〈乾隆与张宗苍:以《画山水》为中心〉,《议艺份子》,26期,2016年,页32–33。

15 廖宝秀根据上述两点,认为图中场景为清晖阁无疑。见廖宝秀:《茶韵茗事:故宫茶话》(台北:台北故宫博物院,2010年),页156–159。

16 考古发掘所见南大桥遗址显示其原为石基木板平桥,与乾隆九年《圆明园四十景图》上该桥形制并不相同,见王继红等:〈圆明园几座石桥遗址的考古勘察与发掘〉,《数字化视野下的圆明园》,Re-relic编委会编(上海:中西书局,2010年),页61–63。推测曾于之后某时间改为石基木板平桥。

17 贾珺:〈《乾隆帝雪景行乐图》与长春园狮子林续考〉,《装饰》2013年第3期,页52–57;刘辉:〈《乾隆古装雪景行乐图》考证〉,《文物》2013年第8期,页88–94。

18 仅有十一年(1746年)和十四年(1749年)在紫禁城中度元宵,亦未到西苑等邻近水景园。乾隆三年以来无明确记载皇帝到山高水长过元宵节的,仅有乾隆四年、六年、十一年和十四年。见庆桂等纂修:《清实录·高宗纯皇帝实录》(北京:中华书局,1986年),卷60–356、中国第一历史档案馆编,《乾隆帝起居注》(桂林:广西师范大学出版社,2002年)第3–9册。

19 吴振棫:《养吉斋丛录》,卷13,收入沈云龙主编,《近代中国史料丛刊》第二十二辑(台北:文海出版社,1968年),页5。

20 此为姜鹏根据档案、建筑空间及画面内容,并结合紫禁城中建筑与绘画的关系所做推测,参见姜鹏:《乾隆朝「岁朝行乐图」、「万国来朝图」与室内空间的关系及其意涵》(中央美术学院硕士学位论文,2010年),页19–20。杜望等认为,此像可能原为沈阳故宫凤凰楼所藏御容,但并不确定,见杜望、任万平:〈沈阳故宫博物院凤凰楼圣容像存贮探微〉,《故宫博物院院刊》2024年第1期,页150–151。即便此说成立,嘉庆帝即位后曾大量拆卸圆明园中乾隆帝之御容贴落,转存景山寿皇殿等处,因此亦不排除此图曾为圆明园贴落,后转送盛京。

21 郗志群、王志伟首先注意到此图所绘地点为圆明园九州清晏,参见郗志群等:〈清代院本绘画中的圆明园风貌〉,页224–226;王志伟:〈谁识当年真面貌:藏于清宫纪实绘画中的秘密〉,《紫禁城》2014年第3期,页112–117。

22 胡栌文:〈故宫博物院的百什件藏画〉,《故宫学术季刊》39卷2期,2021年,页177–269。

23 吴佳燕:《董邦达与乾隆朝巡幸地景画》,页134–136。

24 《故宫博物院藏清宫陈设档案》,册11,〈养心殿西暖阁雕龙紫檀木柜百式件〉,页732–740。

25 王敬雅:〈乾隆皇帝与「狮子林」〉,《清史论丛》2018年第1期,页136–137。

26 对两套十二月组图,以及其中建筑、人物图像与焦秉贞《山水册》、《仕女图》及陈枚《月曼清游图》之间关系的讨论,参见陈韵如:〈时间的形状:《清院画十二月令图》研究〉,《故宫学术季刊》,22卷4期,2005年,页108–117;张晓婉:《花、时间与美人:〈清院画十二月令图〉及清代宫廷十二月套图研究》(广州美术学院硕士学位论文,2020年),页8–13、34–40。

杨煦,香港故宫文化博物馆副研究员、香港中文大学建筑历史与理论专业博士,从事传统建筑、园林及宫廷艺术的研究与策展。

相关链接:

专业学术资讯

美术遗产

优质阅读体验

Art & Heritage

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨现存圆明园景观绘画综论

规划问道

规划问道