文末另附报告原文下载地址

引言

在成都市以交通运输领域减污降碳协同增效为抓手,积极推进交通运输结构绿色低碳转型,全面建设践行新发展理念的公园城市示范区的背景下,我院自2019年起开始编制《成都市绿色交通运行特征研究报告》,五年持续关注成都市交通运行发展态势,精准把脉交通出行特征,深入探索超大城市交通治理的新理念、新路径、新方式,助力成都交通运输结构绿色低碳转型。

五年,既是时间的刻度,同时也是一群规划师笔耕不辍、默默耕耘的见证,凭专业筑梦,以情怀为引,用数字的变化感受城市的每一次脉动,通过持续技术沉淀积累,动态监测成都城市交通发展态势,形成5年纵向对比研究报告。

站在五年的时间节点上回望,我们心中充满了自豪,也深知这将是一个新的开始。我们会带着这份宝贵的经历与情怀,继续前行,继续守护着这座城市的每一次成长,筑匠心、守初心;致平凡、造不凡。

研究概况

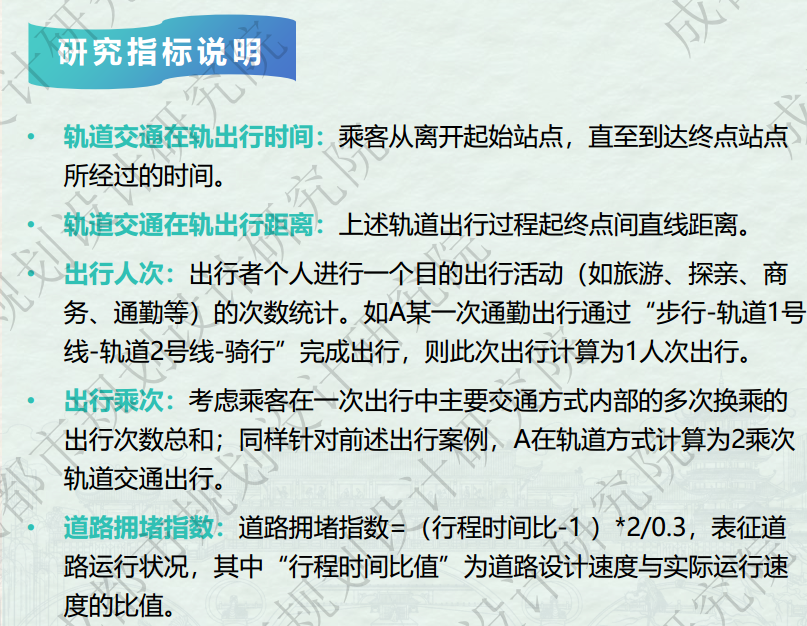

为增强报告的可读性,以下是本报告的研究说明,以帮助读者更好地理解和吸收报告内容。

本报告研究对象重点针对轨道交通、常规公交、共享(电)单车骑行三种绿色交通出行方式展开追踪研究,为保障研究系统性,在机动化研究领域补充小汽车出行(含出租/网约车);在交通出行结构方面,重点研究公共交通(轨道交通与常规公交)占机动化出行比例,分析两者之间的相对关系;“5+1”区域研究范围包含:成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区;“12+2”区域研究范围包含:四川天府新区直管区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区、新津区。

图1 研究指标说明

报告自2019年起持续跟踪 “5+1”区域内各方式出行特征,重点对“5+1”区域动态跟踪对比。在2021年紧跟城市空间结构调整,将研究范围拓展至“12+2”区域。2019年至2021年,研究数据持续对手机信令、轨道刷卡及扫码、公交刷卡、共享单车等数据进行分析。2022年,新增了出租/网约车的订单数据和轨迹数据、道路卡口数据和社交媒体数据。2023年,进一步补充共享电单车的订单数据和轨迹数据,提升了数据的覆盖面,更加精准支撑分析出行特征。

图2 补充完善研究数据

本报告实现对过往五年报告进行追溯,根据不同数据统计口径与统计方法的延续性,分别可对“5+1”区域和“12+2”区域进行五年或者三年的回溯对比。本次研究不断固定分析体系,形成稳定分析技术,为下一个五年的研究,奠定了良好的基础。

图3 指标体系

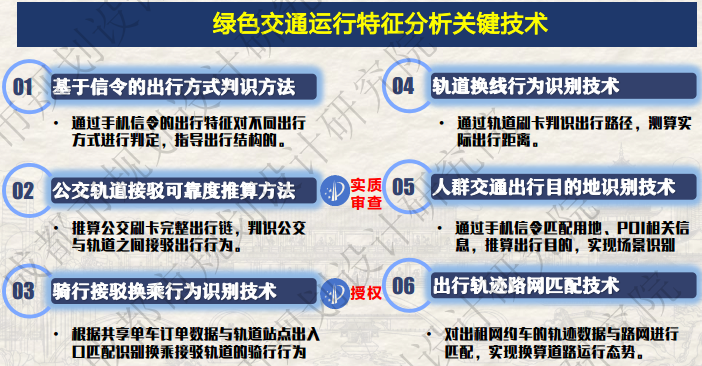

本报告延续以往报告的总体框架,对框架体系不断优化和调整,保障总体运行特征的分析下,对通勤场景、消费场景和公园场景三大特色场景进行固定研究。形成”12大指标体系“,便于后续研究可以持续性跟踪分析变化趋势。研究过程中,形成逐渐完善和成熟的特征分析关键技术,并对于部分成熟技术进行专利申请。

图4 关键技术分析方法

关键结论

01

全日出行特征

出行总量:后疫情时代城市生活复苏,出行总量增长至1939万人次

2023年成都“12+2”区域范围内出行总量(轨道交通、常规公交、小汽车(含出租/网约车)、共享单车)达1939万人次/日。2021年至2023年3年间出行总量持续增长,2023年疫情放开后居民出行活力进一步增强,较2022年上升约8.4%。

图5 2021-2022年出行总量与常住人口变化图

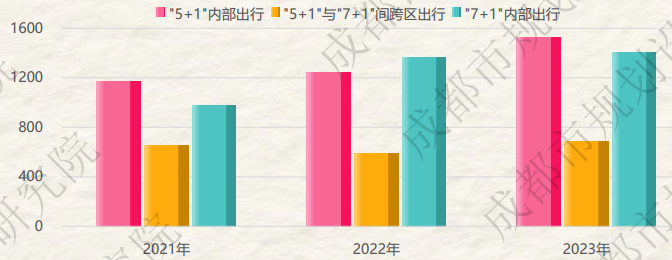

出行分布:城市出行活力增加,跨区出行量超680万人次,出行比例逐渐回升

2023年跨区出行量超680万人次/日,跨区出行联系更为紧。2021年至2023年跨区出行总量整体呈增长趋势,其中2022年受疫情影响有小幅波动,随着疫情结束,2023年跨区出行量较2022年增长15%,为三年来最高。跨区出行量较高的区域主要分布在双流区-武侯区、龙泉区-高新南区、郫都区-金牛区等重点联系地区。

图6 2021-2023年”12+2”范围出行联系情况

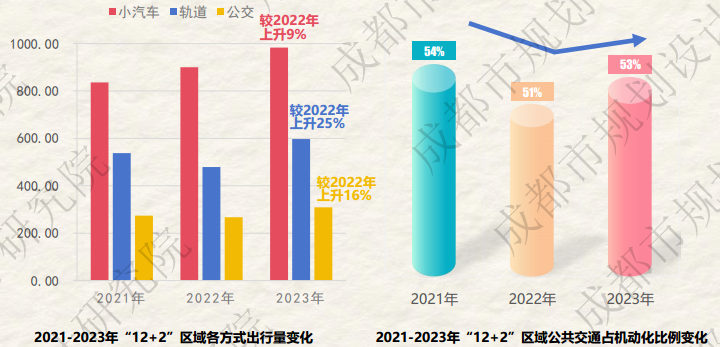

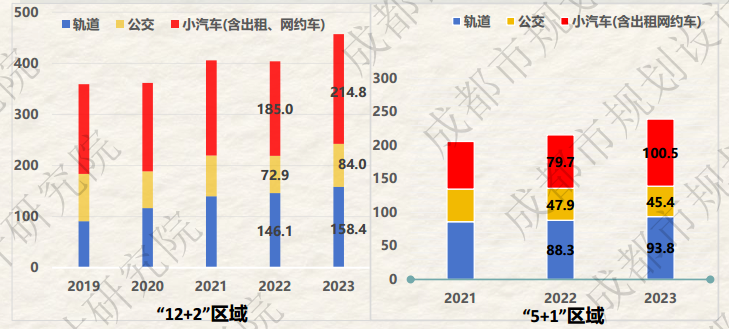

公共交通占机动化比例:疫情后公共交通回暖,公共交通占机动化比例回升至53%

2023年“12+2”范围内公共交通占机动化比例达53%。2021年-2023年3年间,受疫情影响,小汽车出行量及占比呈增长趋势,公共交通占机动化比例略有下降。2023年疫情放开后,公共交通出行回暖,公共交通占机动化比例较2022年上升2个百分点。

3年间“5+1”范围公共交通水平占机动化比例也呈现先减后增的回暖趋势。且由于“5+1”范围内公共交通辐射范围及服务水平较高,其公共交通占机动化比例高于“12+2”区域。

图7 2021-2023年“12+2”区域各方式出行量及公共交通占机动化比例变化

出行距离与时间:随着城市空间不断拓展,绿色交通出行时间距离持续增长

2023年“12+2”范围内轨道交通、常规公交、共享单车三种交通方式的出行距离分别为11.4公里、4.5公里、1.4公里,出行时间分别为32.2分钟、23.4分钟、13分钟。

随着城市不断拓展延伸,2019年至2023年5年间“12+2”及“5+1”区域范围内轨道交通出行距离分别增长8.4%及7.8%、常规公交出行距离分别增长21.0%及18.3% 、共享单车出行距离分别增长13.5%及10.3%。随着出行距离扩大,三种方式的出行时间也呈现增长趋势。

图8 2019-2023年各方式出行距离变化图

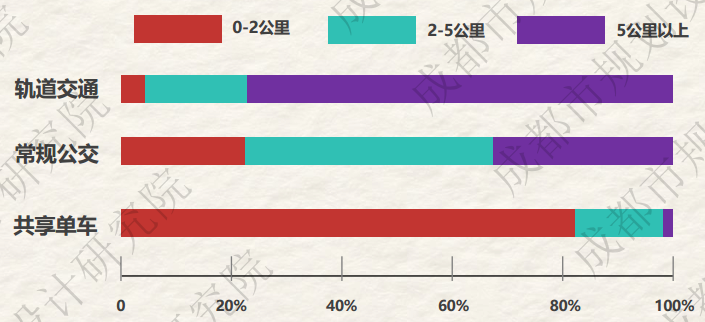

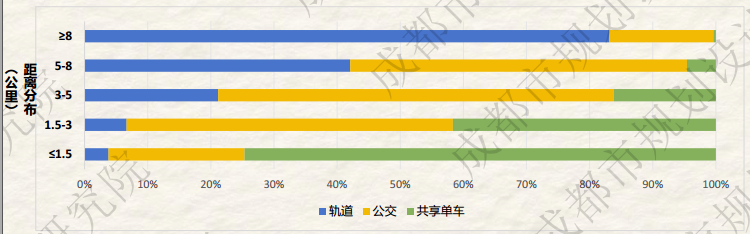

出行距离与时间:轨道交通服务5公里以上中长距离出行,常规公交与共享单车骑行支撑短距离出行

2023年各距离出行分布中,轨道交通主要以中长距离出行为主,其5公里以上出行占比达78%;常规公交主要服务中短距离出行,5公里以下出行占比达69%;共享单车骑行以短距离出行为主,2公里以下出行占比达83%。

图9 2023年各方式出行距离分布

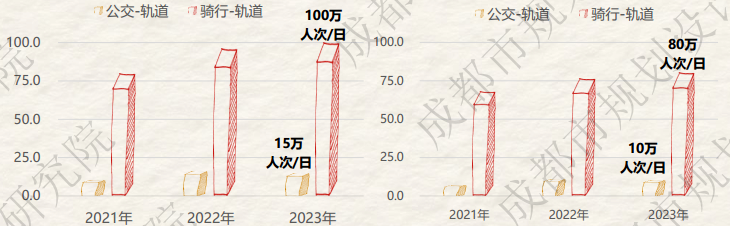

系统协同特征:三网融合持续紧密,进一步拓展轨道服务范围

2023年“12+2”范围内共享单车与轨道交通间接驳换乘出行量达100万人次/日,常规公交与轨道交通间接驳换乘出行量达15万人次/日。3年来“12+2”及“5+1”区域范围内共享单车与轨道交通间接驳换乘出行量持续提升,2023年较2021年提升25%;常规公交与轨道交通间接驳换乘出行量相对稳定,主要服务于外围轨道站点接驳。

图10 2021-2023年“12+2”及“5+1”范围三网协同出行量变化

02

出行方式特征

轨道交通:轨道客流稳定增长至597万乘次,出行效率持续提升

2023年轨道交通日均出行总量达597万乘次,最高日客流量达778万乘次。2019年-2023年5年间,除2022年受疫情影响外,轨道交通客流整体呈现持续增长态势,2023年较2019年客流提升超50%。其中2020年及2022年底两次新线路的开通,促进轨道交通客流大幅提升。随着19号线线路开通,2023年全网轨道站点800米建成区覆盖率提升至33%,较2021年提升1个百分点,位居全国城市前列。

图11 2019-2023年轨道交通出行总量变化

常规公交:疫情结束后公交客流回升至379万乘次,为3年来最高

2023年常规公交日均客流为379万乘次。2021年至2023年期间,公交客流于2022年受疫情影响小幅下降,疫情结束后2023年公交客流显著提升,较2022年增长近10%。随着公交服务人群的全面恢复,其中老年人用户及其出行乘次增幅显著,分别较2022年增长近75%、103%。

图12 2021-2023年常规公交出行总量变化

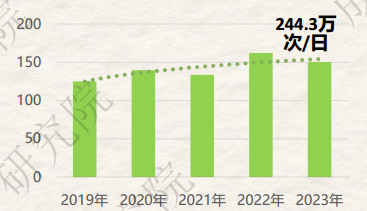

共享单车:“灵活性”与“半私人化”优势,共享单车在疫情期间功能发挥显著

2023年骑行日均总量达244.3万人次。2019年至2023年,共享单车骑行总体呈增长趋势,疫情较为严重的2022年共享单车骑行量达到最高,在疫情期间功能发挥最显著。

5年间,骑行接驳占骑行出行总量比例及出行量逐年提升,2023年共享单车接驳轨道交通出行量达100万人次/日,占共享单车骑行总量53%,接驳距离达1.1公里。骑行接驳总量和接驳距离分别较2021年增长25%、4%,范围不断拓展。

图13 2019-2023年共享单车出行总量变化

共享电单车:共享电单车在外围组团承担与公共交通接驳及短途代步作用,作用与共享单车相似

共享电单车平均出行距离为1.7公里,出行服务范围较共享单车有所扩大。共享电单车接驳骑行量占总出行量的43%,其在外围组团主要服务于轨道、公交接驳以及实现短途代步等功能。

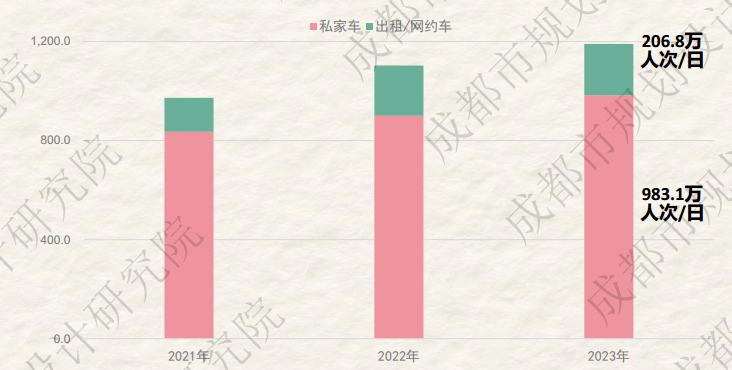

小汽车:私家车出行量持续提升,道路拥堵略有加剧

2023年小汽车日均出行总量达1189.9万人次。2021年至2023年,小汽车出行总量持续增长,其中私家车出行量增幅显著,较2021年增长近18%。

3年间,出租/网约车出行量快速增长后于2022年趋于稳定,2023年出行增量主要集中于“7+1”区域,该区域出租/网约车出行量较2022年增长19%。2023年出租车、网约车整体平均出行距离8.3公里,出行时间20.3分钟,受道路拥堵影响,出行效率较2022年略有下降。

图14 2021-2023年私家车出行量变化情况(万人次/日)

03

场景特征

(1)通勤出行场景

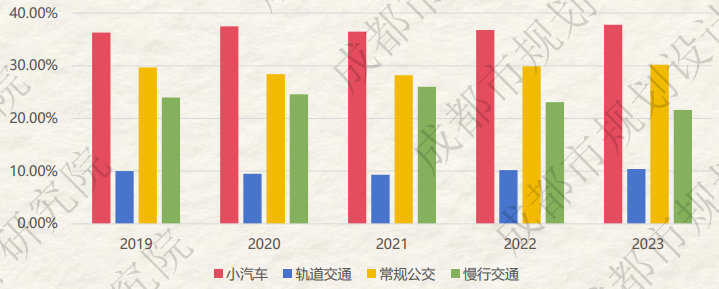

总体特征:机动化总量持续提升,其中公共交通占机动化比例整体呈现上升趋势,骑行向机动化出行转移

随着疫情影响的减弱,2023年成都市“12+2”范围内通勤时段机动化出行量增长50万乘次,较2022年有大幅增长,公共交通占机动化出行比例虽有小幅回落,但近五年整体呈现增长趋势。

图15 居民通勤出行机动化出行量(万乘次)

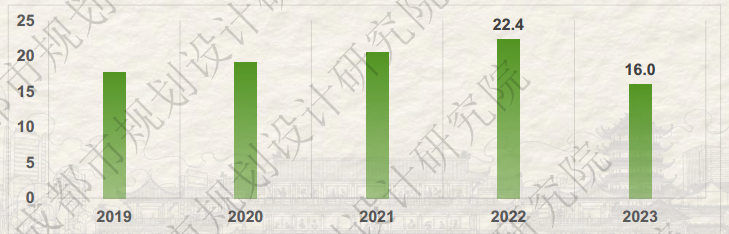

2023年共享单车通勤纯骑行量为16万人次,回复至19年水平。2020年起,受疫情影响,共享单车通勤纯骑行出行量持续攀升,2022年达到22.4万人次,为近五年最高。

图16 共享单车纯骑行(万人次)

出行特征:轨道支撑长距离通勤,公交和骑行通勤时间有所增加

2023年轨道通勤距离逐渐增长至11.9公里,8公里以上出行主要以轨道为主,支撑着长距离跨区的快速通勤。公交和共享单车骑行的出行距离基本保持不变,但是在通勤时间上都有所增加,整体通勤效率有小幅下降。

图17 “12+2”区域通勤各方式占比

(2)消费出行场景

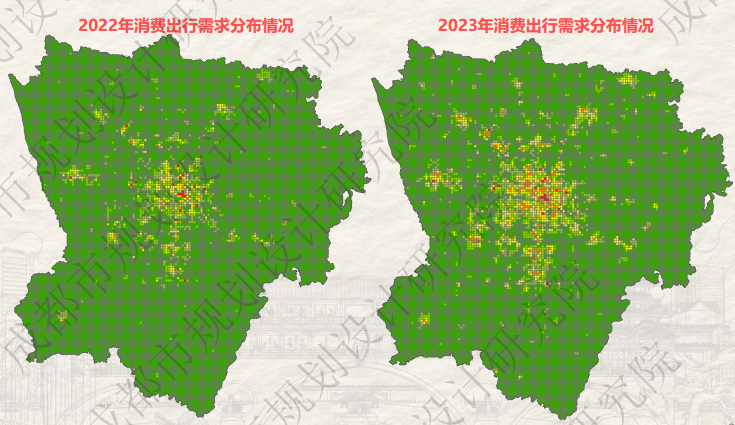

总体特征:消费空间“多元化”推动出行总量上涨

2023年,成都“12+2”范围内日均消费出行总量约为781.5万人次/天,较2022年上涨18.5%。究其主要原因是2023年承载消费需求聚集的空间类型更加多样化,包含城市街巷空间、城市公园、田园综合体、绿道空间、川西林盘、各种重要场馆空间等。

图18 2022-2023年“12+2”区域消费出行空间分布情况

出行特征:乡村和生态消费空间公共交通可达性不足,小汽车出行总量占整体出行总量的比例略有上涨

2023年,成都“12+2”区域消费出行中,小汽车出行占比约为37.8%,较2022年上涨1个百分点。轨道交通和常规公交占比整体变化幅度较小。

图19 2022“12+2”城区消费者出行结构图

情绪分析:“交通可达性”负面情绪得到有效缓和,“停车难、拥堵混杂”仍是引起消费者负面情绪的头号难题

根据市外游客来蓉消费评论数据分析显示,在出行领域,“重要枢纽与城市消费空间转换时间过长”是市外游客普遍抱怨的关注点。同时,根据“可达性模型”分析显示,成都“12+2”区域内存在部分热门消费空间与重要机场、高铁站等联系时效超过1小时。

图20 成都主要消费空间枢纽可达性情况

(3)公园出行场景

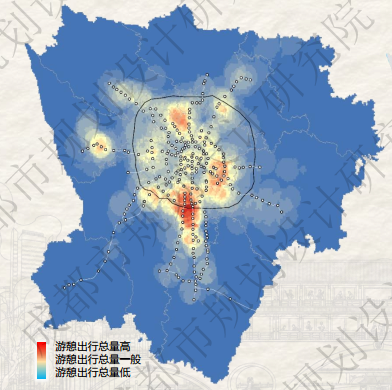

总体特征:多元公园持续上新,公园城市建设成效显著,促进出行量大幅上涨

2023年,成都新建各类公园10余个,同时提升改造老公园20余个,且成都“12+2”城区范围内各类公园的消费功能持续多样发展,公园业态混合度较2022年上升7个百分点,为承载城市居民更多“耍法”奠定了重要基础。

公园的数量增加加上“耍法”的多元发展进一步促进了城市公园出行总量的大幅上涨,2023年成都“12+2”范围内日均公园出行总量约为257.2万人次/天,较2022年上涨17.5%。

图21 2023年公园游憩出行需求分布情况

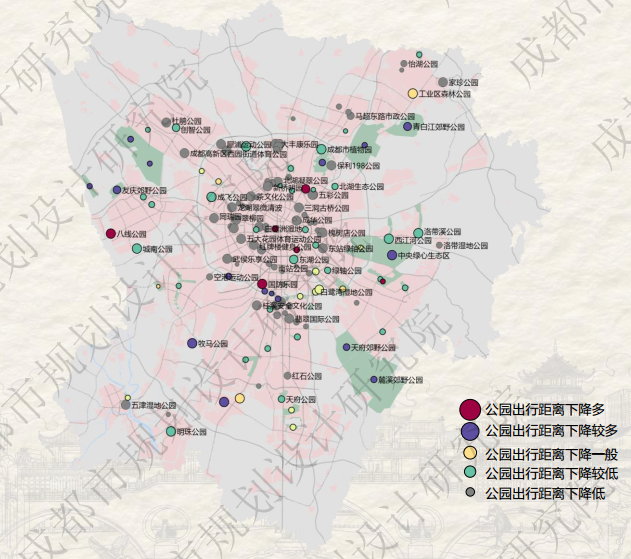

出行距离:城市公园的平均出行范围有所下降,家门口公园就近出行成为首选

成都市公园城市建设成效显现,2023年成都“12+2”区域范围内城市公园数量持续上涨,更多类型、更多规模的公园建成大幅度方便了居民游憩出行需求。根据公园平均出行距离分析显示,2023年呈现进一步下降趋势,表明更多游客更愿意选择距离家门口更近的公园。

图22 成都“12+2”区域公园出行距离分布图

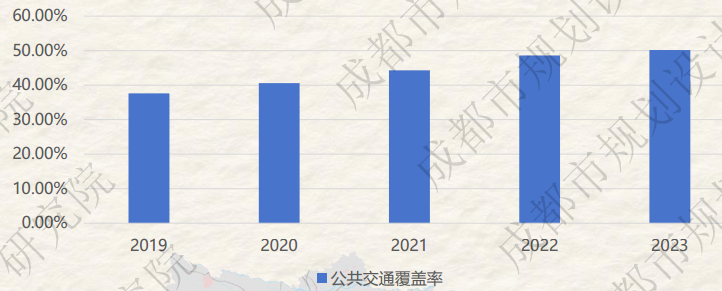

发展挑战:公交可达性略有提升,但部分公园仍不足

图23 成都中心城区范围内公园“45分钟公共交通”覆盖率

关键词:重振、逸趣

2019年开启了本次研究的起点,也是持续跟踪成都市交通出行特征的原点,奠定了良好的研究基础,后续的每次研究都是在原有基础上对创新的探索。本次研究报告延续了成熟完善的研究框架和技术路线,在此基础上继续突破创新新的技术,拓宽研究的边界。

本次研究报告延续了成熟完善的研究框架和技术路线,在此基础上继续突破创新新的技术,拓宽研究的边界。基于研究结论,选用“重振、逸趣”两个词作为2023年成都绿色交通运行特征的关键词。“重振”体现后疫情时代,随着城市经济活动的复苏,城市交通出行量的呈现回升,跨区交通联系更加紧密,轨道交通、常规公交出行活力提升明显;“逸趣”体现在2023年成都人民探索新鲜休闲娱乐出行,出租车、网约车和自驾成为其出行、探索新鲜未知领域的的主要交通方式。

后记

限于时间关系,本研究尚有不足之处。持续推动城市绿色交通高质高效发展,是我们的初心和努力的方向。未来我们将持续跟踪检测成都绿色交通体系发展情况,定期发布相关研究报告,欢迎社会各界继续给予关注和支持,期待与大家进行广泛的交流、探讨!共同守护城市的朝暮人间,市井烟火。

长按识别二维码

下载报告全文

本报告封面摄影图来自:摄影师Linkの旅行(小红书号:923218423)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):新鲜出炉丨2023年成都市绿色交通运行特征研究报告

规划问道

规划问道