导读

在大湾区独特的“一国两制”背景下,深圳市与香港之间形成了“两制双城”城市合作模式。四十年来,双方围绕着深圳河和深圳湾这一天然边界,逐步推动“一河一湾”的空间合作格局。一河一湾,既是“墙”,即双城间的口岸边界、生态边界、制度边界;更是“流”:跨境交流最为密集、合作最为活跃。

中规院深圳分院基于四十年来的规划实践,结合 “数字湾区”创新平台,对于深港的合作、深圳都市圈的发展、粤港澳大湾区的前景趋势进行长期观察,定期推出结构性的认识。可以预见,在区域协作和先行示范的新阶段,深港将以深圳湾为生态地理核心,形成多元的全球跨境(界)创新中心群。

本文字数:4669字

阅读时间:15分钟

方 煜

中国城市规划学会理事、国外城市规划分会秘书长

中国城市规划设计研究院深圳分院院长

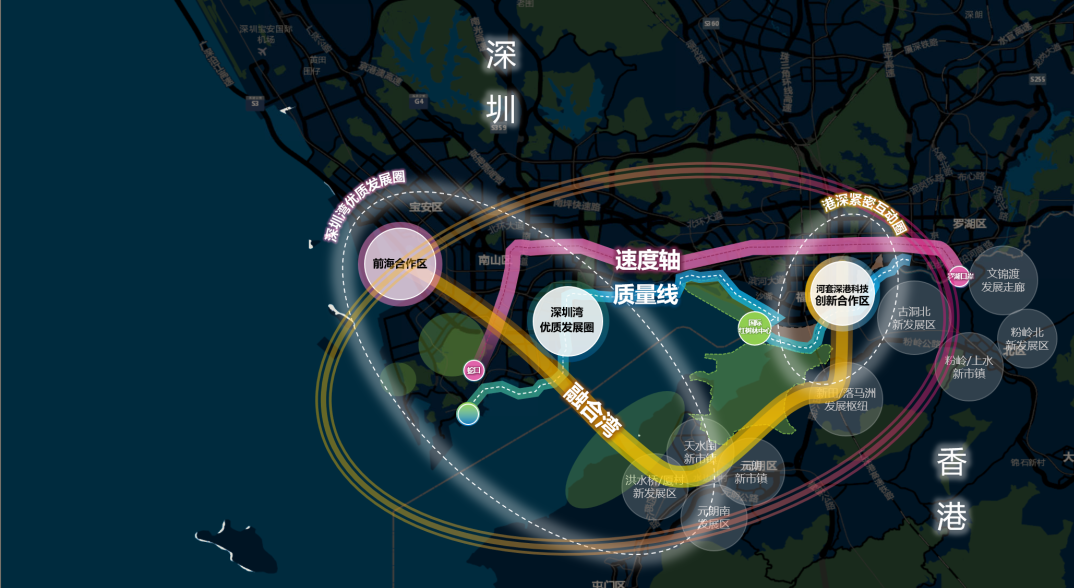

经济特区建立以来已有四十余载,城市规划和实践始终伴随着深圳探索不同阶段的成长路径和模式。在此过程中,规划者们为深圳先后描绘出了“速度轴”“质量线”和“融合湾”的迭代式空间格局,构建了城市发展的三次关键连接,并推动其成为现今大湾区高质量创新中心和跨界深度融合的战略节点。

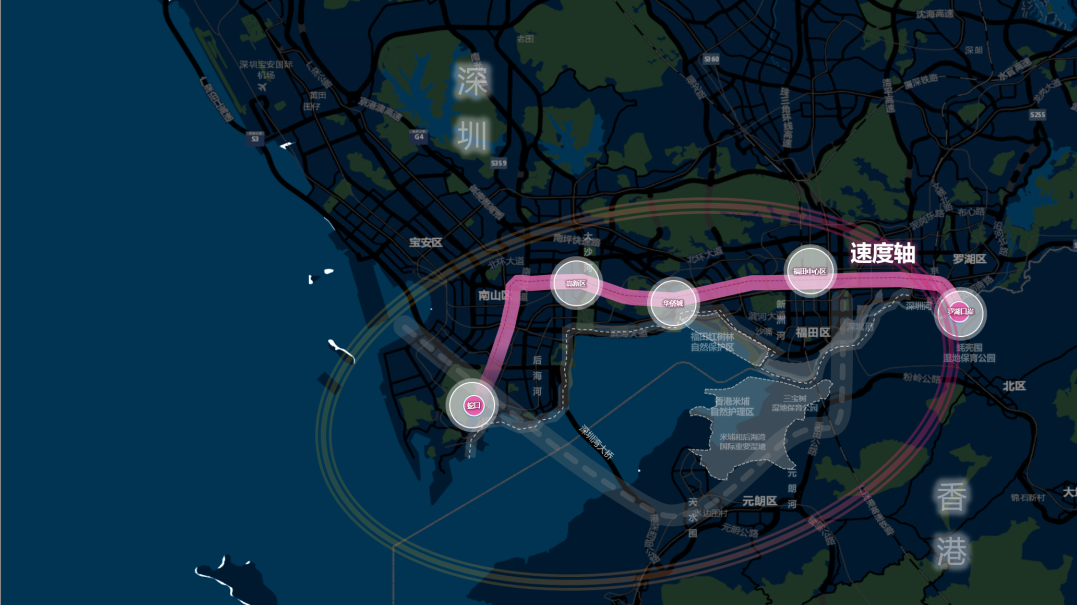

第一次连接是以“速度轴”构建的功能连接。80年代,《深圳经济特区总体规划》奠定了组团式城市发展格局,以深南大道作为城市发展主轴,即“速度轴”,有效串联起各个口岸及功能组团,形成了深圳的城市“骨架”与发展基础。

第二次连接是以“质量线”构建的生态连接。进入21世纪,城市发展重心逐步南移至深圳湾,深圳被“再次发现”为一个滨海城市。生态、生产和生活在此连接,环湾滨水区域崛起成为充满动力的新增长极和充满活力的城市中心。深圳湾沿线空间的兴盛,标志着深圳迈向高质量发展的新阶段,再次凸显其作为滨海城市的独特魅力。

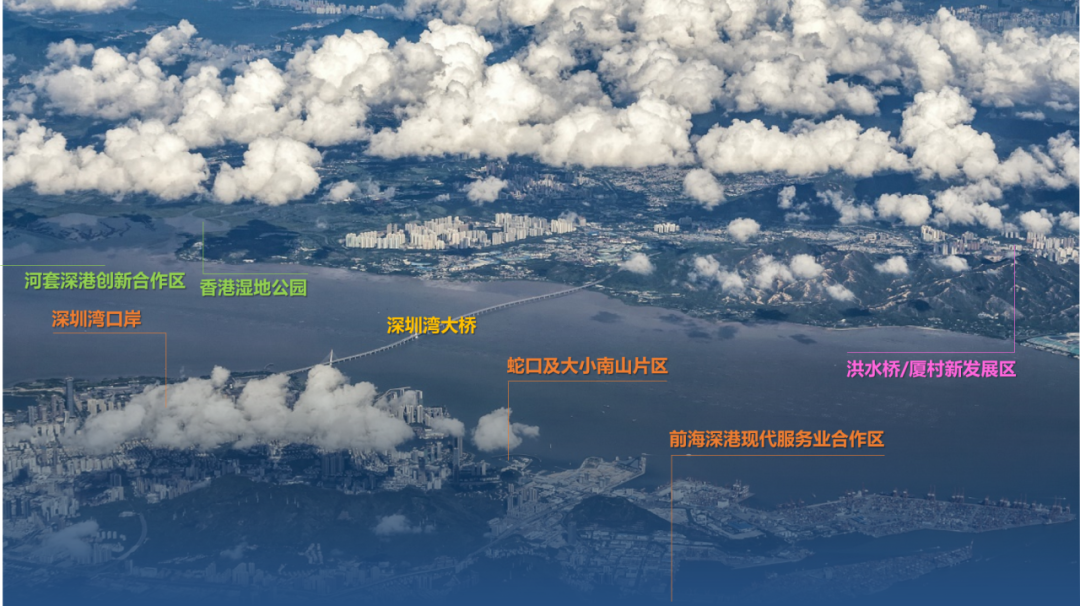

第三次连接是以“融合湾”构建“两制双城”制度连接载体。围绕深圳湾片区内的多个深港合作区,共建深圳湾优质生活圈及港深紧密互动圈,协同发力共同探索制度的软连接。

第

1

次连接:速度轴

连接功能组团成为整体城市

深圳是一个口岸城市,早期大量人流、资金流等要素均来自于口岸,因而在上世纪八十年代率先形成了罗湖和蛇口两个城市“原点”,并伴以沿线的福田、沙河等多个功能组团。中规院富有前瞻性地在这些核心功能组团内部署和开展了一系列重要的规划项目。

罗湖组团——构建深圳联通世界的“超级门户”

福田组团——率先提出深圳CBD的功能定位

沙河组团——保留生态本底,营造人文居住典范

南头组团——“产学研”链系组合实践的特别功能区

第

2

次连接:质量线

再次建立城市发展核心连接

随着城市发展不断升级,2000年后深圳的另外一个特点逐渐开始展现——这是一个潜在的滨海城市。第一阶段形成的“速度轴”重心南移至滨水区域,深圳湾成为了生态优先发展主导下的新中心区域,一条以自然生态为主题的城市“质量线”已然形成,丰富的生态多样性和高质量发展实践共同沿着15公里海滨长廊串联展开。

深圳湾公园——15公里海滨长廊

来源:深圳市城市管理和综合执法局

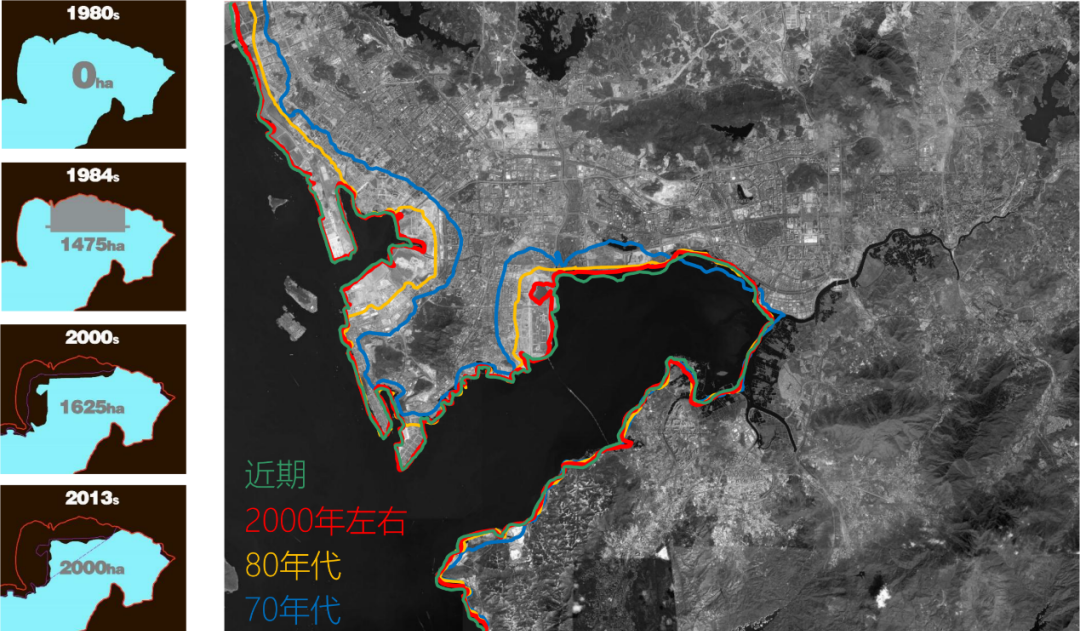

作为深圳多个口岸之一,深圳湾地区是深港联系的重要窗口,也是承载了两个城市共有的世界级生态资源的核心岸线。自70年代起,深圳侧的海湾岸线经历了剧变,填海不仅需要投入大量时间和资源成本,还需要对其进行长期的养护,高昂的前期成本势必要求等价或更高水平的回报。在填海过程中,深圳获得了二次的发展机会,在原来发展速度的基础上获得了在质量上精雕细作的机遇。

深圳湾岸线变化(1980年代至2010年代)

来源:城PLUS

四十年间,深圳的海岸线轮廓逐渐趋于稳定,多个填海区形成了该质量线上的重要节点,如华侨城填海区、后海填海区、蛇口码头填海区等。从中规院长期服务于这些片区规划过程经验来看,今日深圳湾空间和格局的形成是不断磨合、迭代的结果,探索各个节点的真实需求和供给策略之间的平衡。

1、 质量节点——欢乐海岸

休闲娱乐中心区(CCD)

如若说华侨城组团内主题公园(世界之窗、民俗文化村、锦绣中华、欢乐谷)开启了中国速度时代的量贩式主题公园模式,那么欢乐海岸便是在延续华侨城城市娱乐功能和自然本底的基础上形成的新一代都市休闲目的地。通过保留以人为本的建筑尺度、水街的纹理、自然的地貌,实现让人静下来,让城市慢下来的新型体验,也是体现深圳实现文化转型的一个过程。

2、 质量节点——深圳湾超级总部基地

中央商务区(CBD)

“超总”的建设情况与后海人才公园不同,基地的前方是不对外开放的泄洪区,在填海的时候该水域便一直延至香港米埔湿地,湾内的水都是咸淡水,适合红树林的生长。这样一个地区也给予了我们一次运用质量规划的机会。该地块起初为卖地方案,但在把红树林西岸的几块地卖掉之后,剩下的片区就停止了拍卖。之后又经历了国际文化中心等方案,最终调整为一个面向科技的未来城市发展意向,并提出“超级总部”概念,即总部中的总部,以引领未来科技型总部的发展。

超总的中标方案是一个十字走廊,在滨海大道下沉的同时,通过绿廊连接实现山海连片。现今,这个片区是大量未来城市的实验场,包括一些智慧城市、立体管廊的落地实践,是迭代演化时效特色的体现。

3、 质量节点——后海中心区

中央生活区(CLD)+中央科技区(CID)

与深超总相似,后海的规划演进也随着城市发展需求不断变化而经历了多轮调节。该地区原来是南山文体中心,在填海期间曾通过举行F1赛事对空间功能进行了活化尝试,后又通过城市设计提出“小街区,密路网”的空间布局谋划,形成以人为本的舒适生活空间。在粤海街道不断涌现出世界级的领先企业的同时,后海为新晋的“科技新贵”们提供了一个展示的平台,成为科技向上的科技地区。其中,中央生活区的一些设施和配套展现出了类似于美国硅谷新的高端地区特点,给众多企业搭建了一个国际化的平台。从规划到实施,后海地区能够发展到今日水平的动力不是源于对速度的追求,而是在一版又一版的不断更新迭代中找寻它真实的需求。

深圳湾后海片区建设过程

4、 质量节点——蛇口海上世界片区

海洋中央文化区(CCuD)

在我们为深圳提出的国际航海城市规划(International Sailing City)中,曾在蛇口、包括整个东西岸线上策划了三个邮轮母港和若干个游艇码头,现已在太子湾实现国际邮轮母港的建设和运营,其中还进驻有中港澳游艇会等跨境机构组织。该地区可以被视为一个城市海洋中心,作为整个生态连接的终点。

太子湾蛇口邮轮母港

第

3

次连接:融合湾

迭代发展的新全球化“两制双城”连接载体

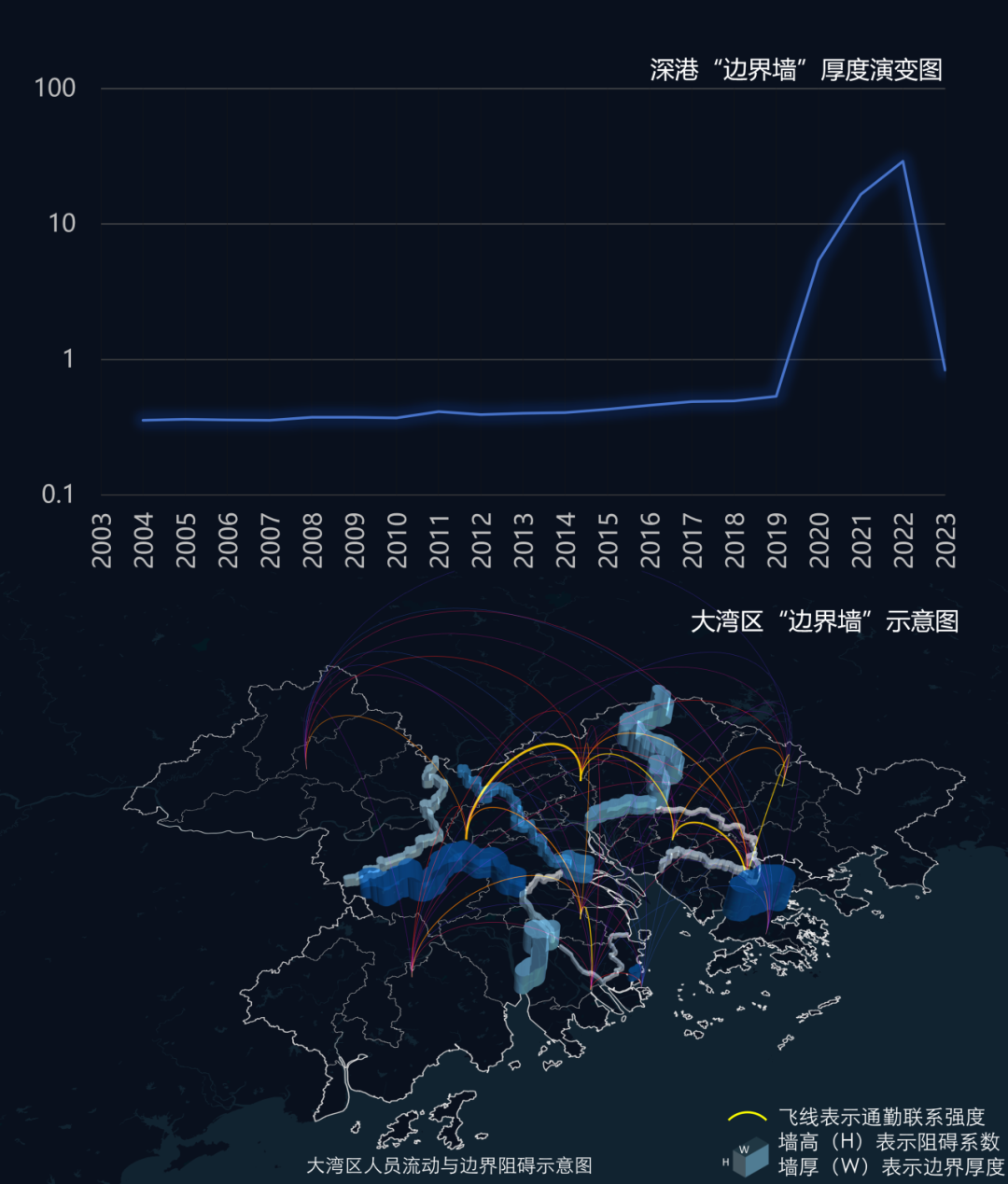

从2003年到2023年这20年间,深港之间的“边界墙”(“隔离效应”)演变经历了从缓慢提升,到迅速高企,再到如今趋于下降但仍未恢复到疫情前水平。面向全球产业链与供应链格局的重构,深港协同关系也需进一步重塑。

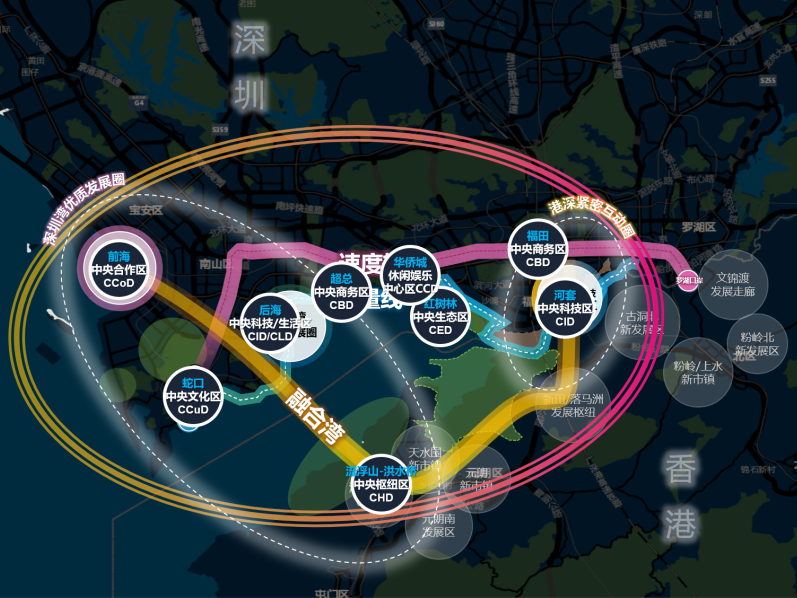

2021年,香港在“香港2030+”中提出南北双都会区同步发展并发布《北部都会区发展策略》报告书,粤港澳大湾区下的深港双城融合图景日益清晰。策略提出的“双城三圈”概述了深港40年发展的起承转合:过去香港腾飞的40年也是深圳承接的40年,如今香港新添该北上战略重心意味着两个城市进入了合作发展的新历史阶段。在聚焦城市发展的“港深紧密互动圈”和“深圳湾优质发展圈”中,镶嵌有多个长期致力于深港合作的重要节点,为不同制度下的双城融合连接做出了突出贡献。

香港北部都会区的“双城三圈”示意图

来源:《北部都会区发展策略》

1、 质量节点——前海合作区

中央合作区(CCoD)

作为国家级跨境合作区,前海的设置充分考虑到了整个地区在大湾区未来的引擎发展方向,也为深圳构建了一个参与粤港澳大湾区深度融合发展的核心枢纽。前海战略规划阶段便预置了珠江口东西两岸和与香港北部的连接,扩区后合作区的联通设施包括有东西向的深中通道、南北向有深圳湾大桥,跨境合作总部战略节点包括有太子港、南山区前海和宝安区前海等。深港合作方面,以深圳湾口岸为例,在近年迅速发展推进下,该区成为了汇聚了大量香港企业和跨境总部集聚的空间。

2、 质量节点——流浮山/洪水桥等

中央枢纽区(CHD)

放眼深圳湾的另一侧,香港北部都会区在深港融合过程中也开始蓄力进发。其中,香港流浮山数码科技枢纽凭借交通联通的巨大优势,与深圳前海、南山产生较大的协同效应,建设过程中也有大量中资和深资企业作为招商对象在此布局。流浮山在面向后海湾湿地处还布局了生态旅游项目,与深圳后海形成了生态共治的发展结构。

数码科技枢纽

来源:流浮山发展建议公众咨询文件

3、 质量节点-河套深港科技创新合作区

中央科技区(CID)

近期获批跨境合作区的深圳河套地区,其谋划始于近三十年前。1997年,深圳河治理截弯取直后,形成了深圳侧的0.87平方公里和香港侧的1平方公里土地,成为深港两地合作的空间起点。后分别于2008年和2017年提出“一河三区”“一区两园”等发展格局,并在2021年的香港北部都会区战略中提出要与深圳河套形成紧密结合发展关系。整个河套深港科技创新合作区由西至东包括有西翼组团(原福田保税区和福田口岸、皇岗口岸两个口岸地区)、中心组团和东翼组团,共3.05平方公里。

向左滑动查看河套区域鸟瞰图

如何把存量的保税区和河套内新的香港园区优化结合成跨境中央科技区,是伴随着河套不断进化过程的核心问题。片区更新是实现合作、创新、生态枢纽功能的重要路径。目前在合作区中,香港八大院校的实验室和一些大型的实验装置选址就位于现在的保税区内,同时这里也允许香港的单牌车驶入。诸如此类的突破和交流的过程是河套极具创新之处,如何能够在此形成两种制度的新的规则对接、规则对流和科创要素对接等深度融合,要比原来建新城、新区的挑战难度更大。

河套区域结构图

来源:中规院深圳分院

河套的总体布局为“一心两翼”(中心区+东翼、西翼组团),通过对两个保税区实行封关运行方式,使得这里的公共设施实现了深港共享,解决了如何在“两制”下实现双城的功能交换和功能对流。香港的需求加强了该地区原有科研用地供给和产城融合能级,许多香港团体和本地机构在更新过程中逐渐把现有的传统工业厂房和设施转换成了M0用地,以支撑香港在中试、科技产业中发挥不断拓展的作用,一个未来高新技术跨境发展的科技引擎在此生成涌现。

此外,作为深圳河一河两岸的入湾口和北部都会区跨境接壤用地中唯一一处轨道线跨境连接的片区,河套还是深港生态、产业、消费等方面的双城合作重点地区,包括在国际红树林中心共建、陆路口岸和轨道的一地两检等项目中探索制度转换和对接新方式。相较于传统城市的建设路径,整个河套地区更加注重着眼于两种制度之间如何能建立一个对接和交流的连接。

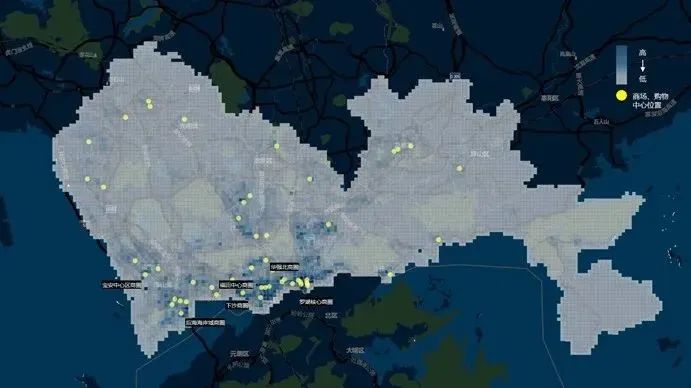

4、 深圳湾CXD

深圳湾地区正在通过多点共同推进深港“两制双城”发展工作,建立生态合作、高端服务资源共享、科技创新合作、文化交流等制度连接。通过对比过去五年的跨境要素流动和集聚分布变化得出,港澳台资企业数量在前海、粤海街道、福田和罗湖中心均有大量新增;港人北上消费热情高涨,其消费空间范围拓展更广、空间分布更深入,从口岸周边扩展至更多消费空间、商业中心,主要集中在罗湖中心、福田中心、华强北、下沙、南山后海和宝安中心等核心商圈;

2023年5月港人周末9点-22点空间分布图

随着轨道交通的延伸(地铁10号线、14号线等开通)和城市开发的拓展,港人在深圳居住地的选择也已不仅集聚口岸邻近地区,进一步延伸至龙华、宝安、龙岗等区域。深港生活融合的深度与广度不断延展。

疫情前后港人居住人口分布图

深圳湾CXD区域在跨境创新合作、生态共治、民生融合等方面正在快速跃升成为深度融合的核心地区,推动“差异化制度,同城化生活”的“一国两制”新实践。

深圳湾CXD与两岸重要合作片区

深圳二字,原意为深水坑,但更多时候代表的是一个“界”,界河、界湾。通过建立深圳的“三次连接”,深圳在不同阶段下,不断地在跨越各类边界中实现开放包容的快速发展。在粤港澳大湾区这个世界罕见的特殊跨界体制下,形成了如今的城市多维中心,孕育了集中央合作区(CCoD)、中央商务区(CBD)、中央枢纽区(CHD)、中央科技区(CID)、中央生态区(CED)等复合功能的CXD中心形式。

无论是从经济的飞速增长,到社会治理的精细化运作,再到制度的创新融合,深圳始终保持着敢为人先的勇气和开放包容的胸怀,不断推动着创新的浪潮向前发展。“一河一湾”正培育出兼具海湾生态典范和城市生机活力的深港未来中心区——深圳湾CXD创新中心,作为“两制双城”连接体的深圳湾CXD将引领粤港澳大湾区走向更加紧密的深度融合。未来,深圳将以高速度增长、高质量发展、高水平开放努力建设成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。

本文来源:城PLUS

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

方煜:迈向高质量发展的巨型都市网络

点击图片阅读全文

理论研究 | 孙一民:地区城市总设计师实践与思考

点击图片阅读全文

理论研究 | 新时代城市设计的制度基础、技术迭代和支撑体系

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):理论研究 | 方煜:深圳湾CXD——大湾区创新中心

规划问道

规划问道