北京是全球化时代中华历史文化的身份认同和古都营城的重要代表。习近平总书记指出:北京历史文化是中华文明源远流长的伟大见证,要更加精心保护好,凸显北京历史文化的整体价值,强化“首都风范、古都风韵、时代风貌”的城市特色[1]。首都规划务必坚持以人为本,坚持可持续发展,坚持一切从实际出发,贯通历史现状与未来,统筹人口资源环境,让历史文化与自然生态永续利用、与现代化建设交相辉映①。

北京市城市总体规划(2016年—2035年)中提出“建设政务环境优良、文化魅力彰显和人居环境一流的首都功能核心区”,其中北京老城未来定位为“大国首都、国际之都、千年古都、人民之都”4个方面②[2]。新世纪以来,围绕北京老城编制过大量的规划和设计,制定了很多重要的保护策略。北京总体规划、中轴线保护规划等均以保护遗产为核心对风貌进行评判和管控,强调城市整体形象的提升和中轴线景观遗产价值的彰显。然而,新的城市特色定位背景下,北京老城保护与发展也面临着新的挑战和问题,需要规划和城市设计予以应对,如现状存在大量超出历史风貌保护高度的现代建筑,需要根据位置和风貌进一步细化研究整治标准和整治手段等③④。

在吸纳北京老城各类既有相关规划设计成果的基础上,北京老城总体城市设计突出强调了两点:一是从鸟瞰转向人视——重视步行者视角和空间体验,提出整体空间优化策略;二是强调由遗产转向城市——从规划管理需求出发,保持新旧建筑群的完整性;强调由理想转向实施——从社会、经济、文化发展变化的角度提出实施计划。同时,遵循老城发展历史脉络,探寻北京老城的历史营城智慧,以此来认知老城、理解老城,建构北京老城的多维度评价的价值体系,并物化到空间载体上进行诠释。通过综合传统设计方法和数字技术,探寻老城社会深层次的公共交往空间结构,以人为本,对老城公共空间体系的活力营造提出城市设计管控和引导建议,最终融合进历史文化名城保护规划等,开展实施行动。

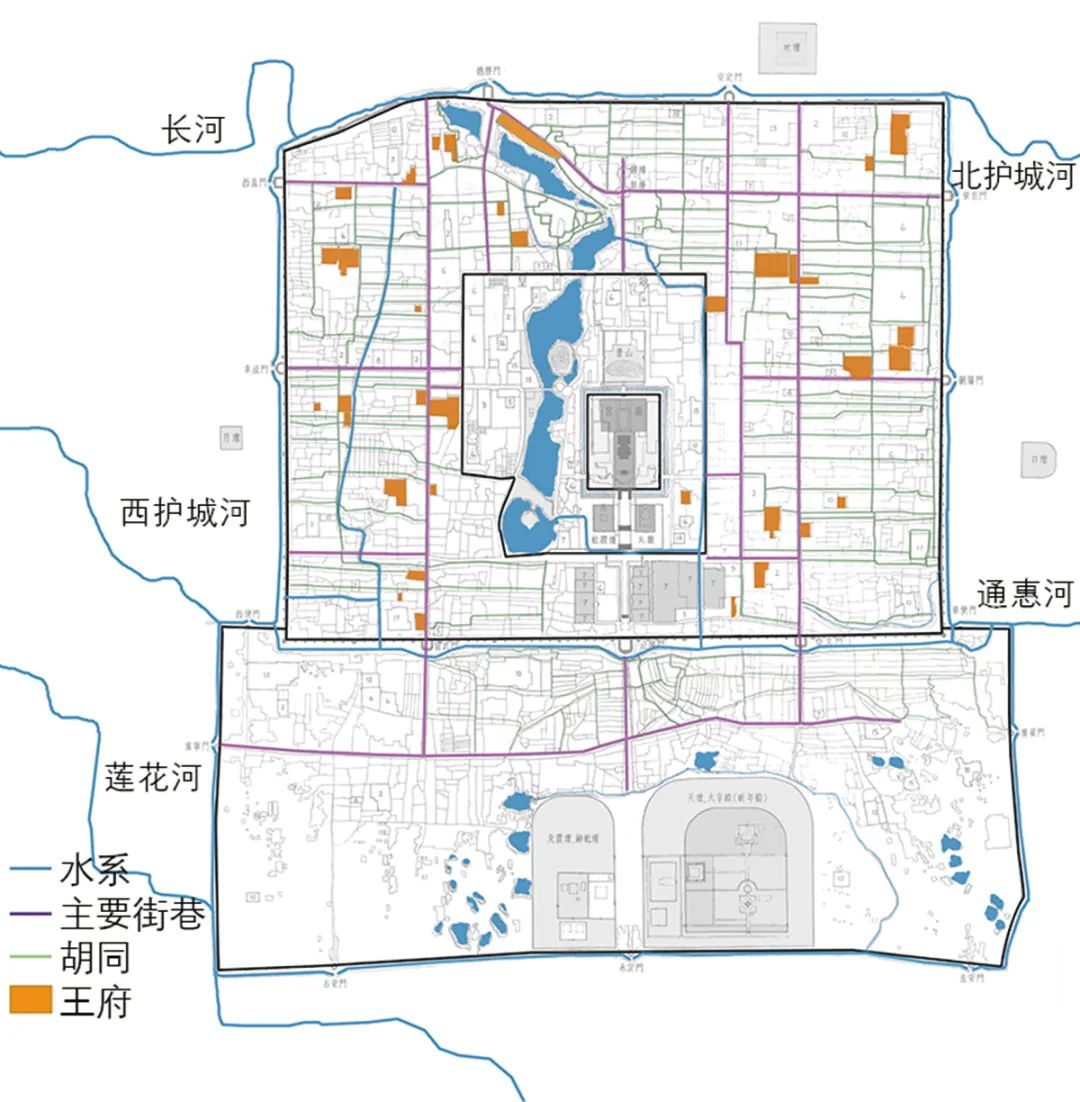

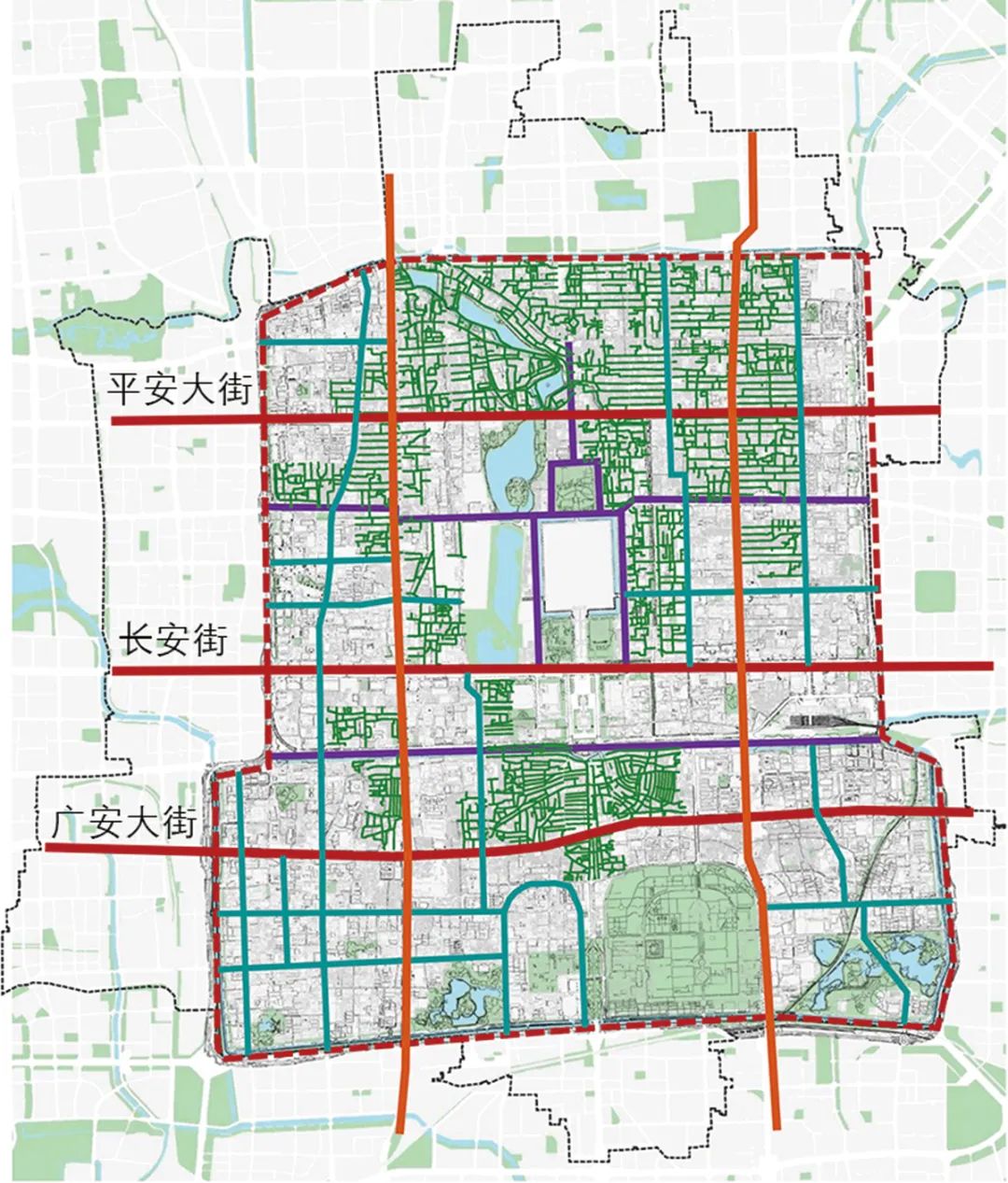

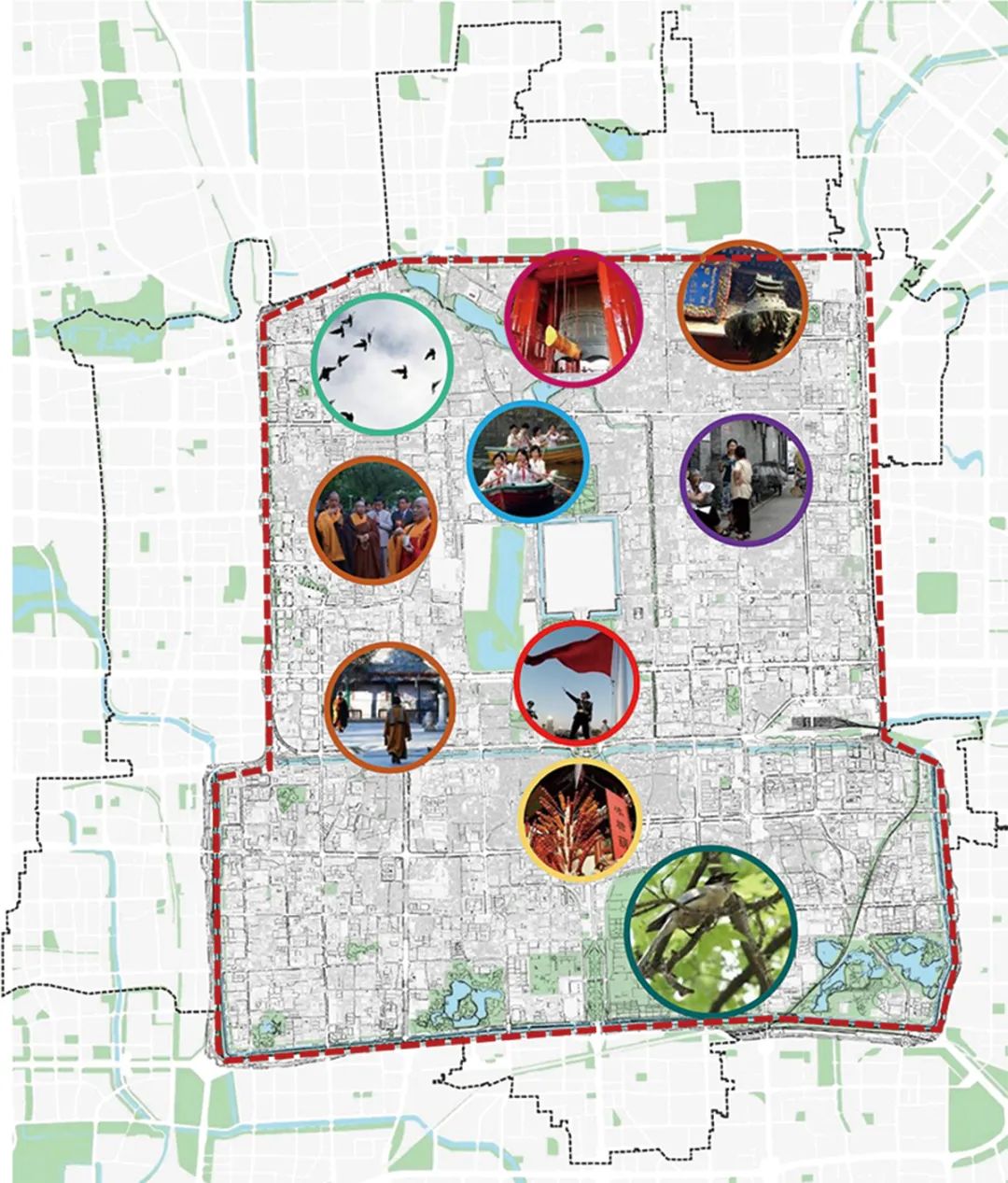

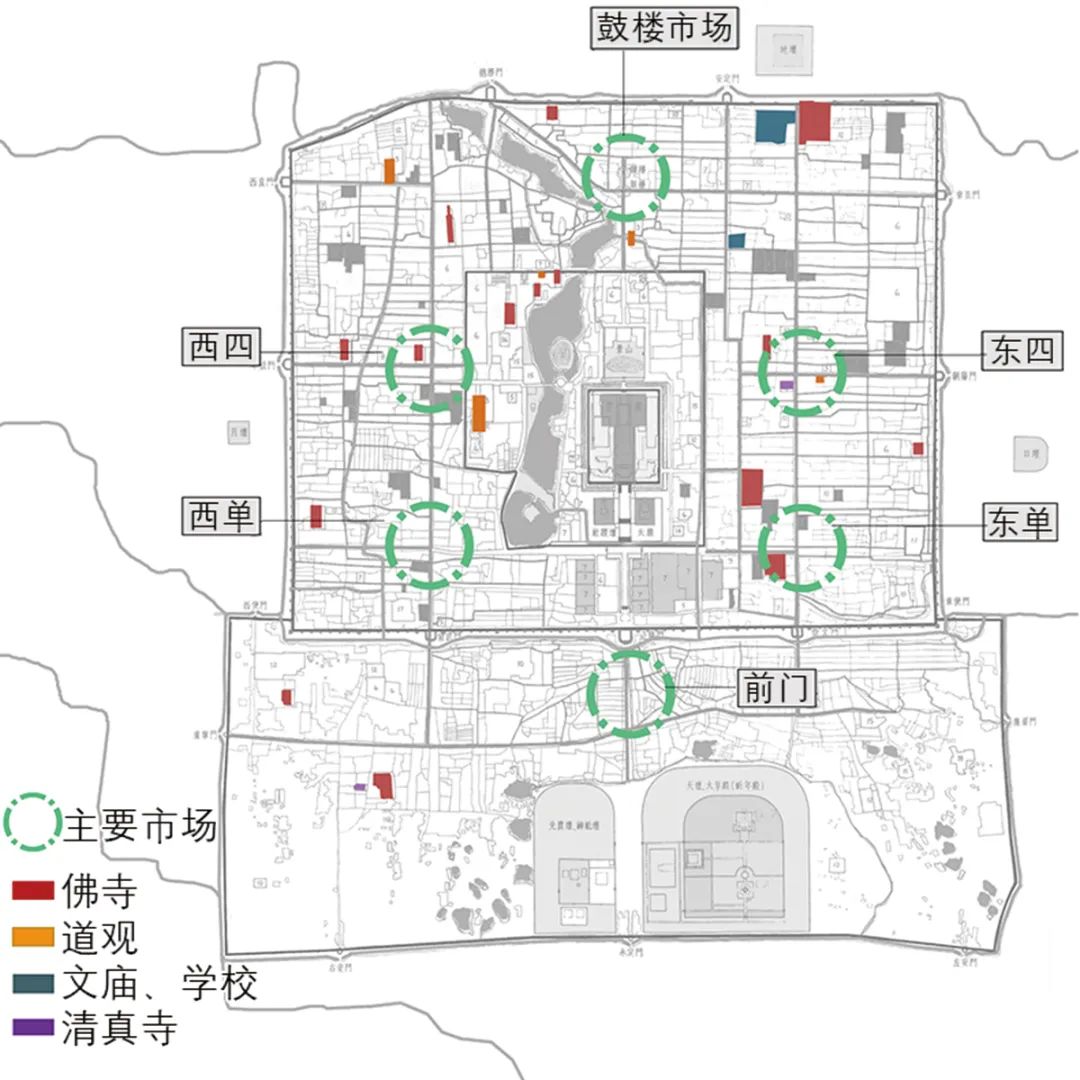

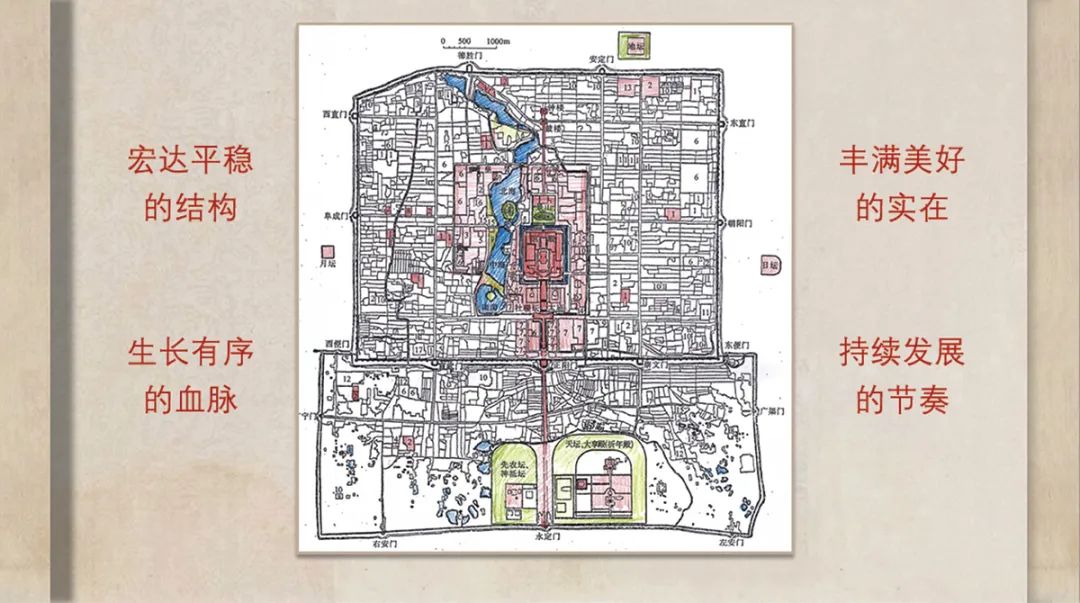

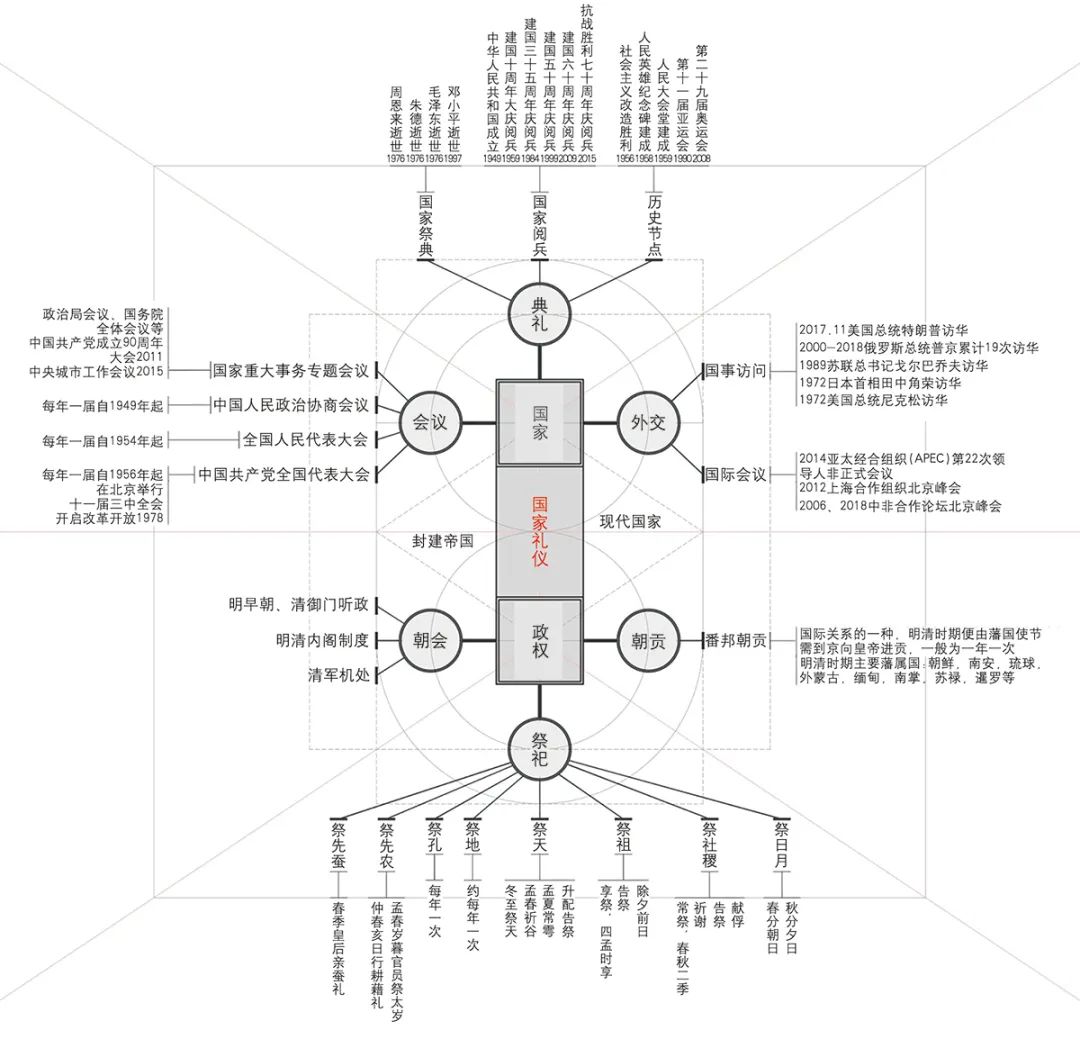

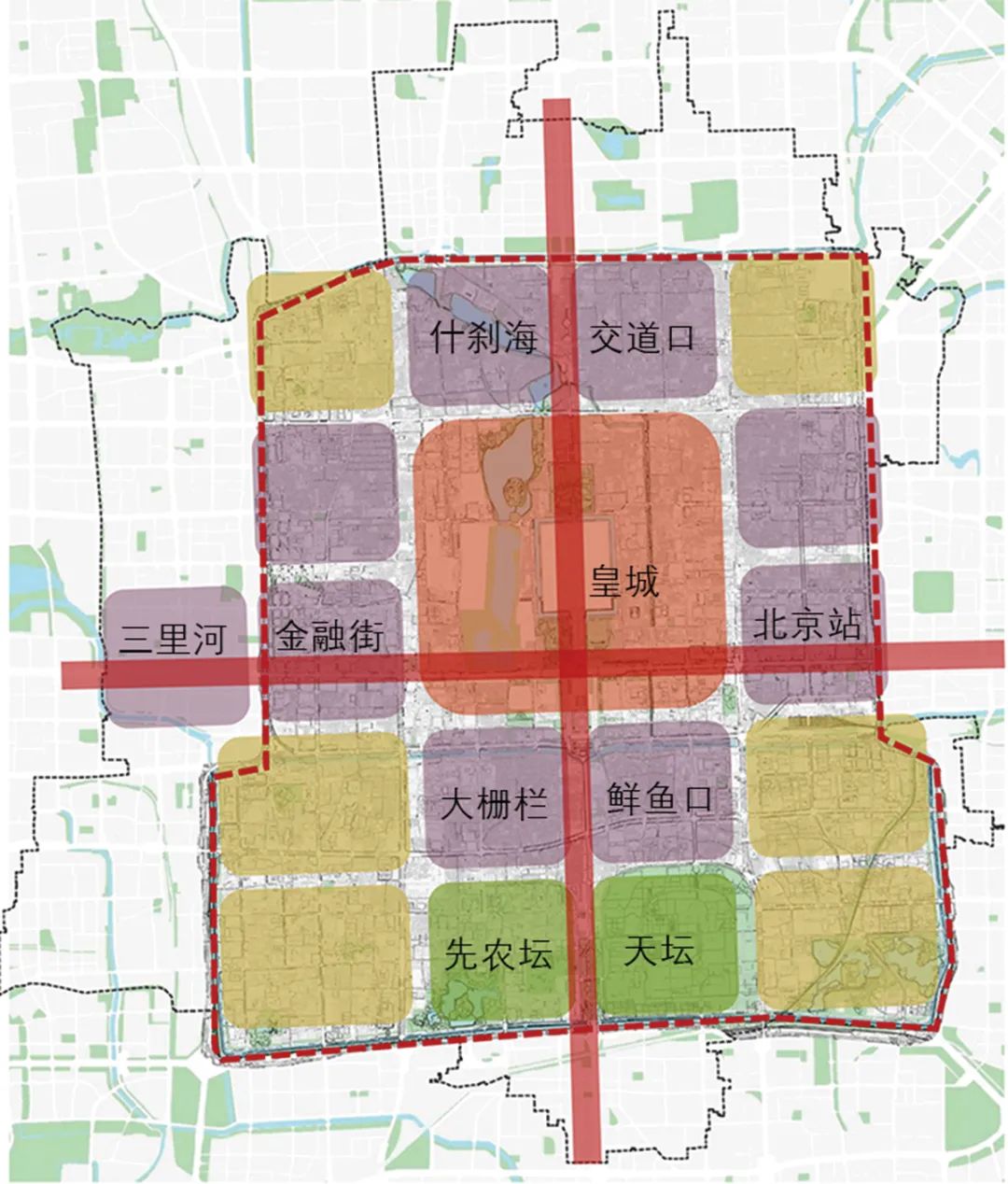

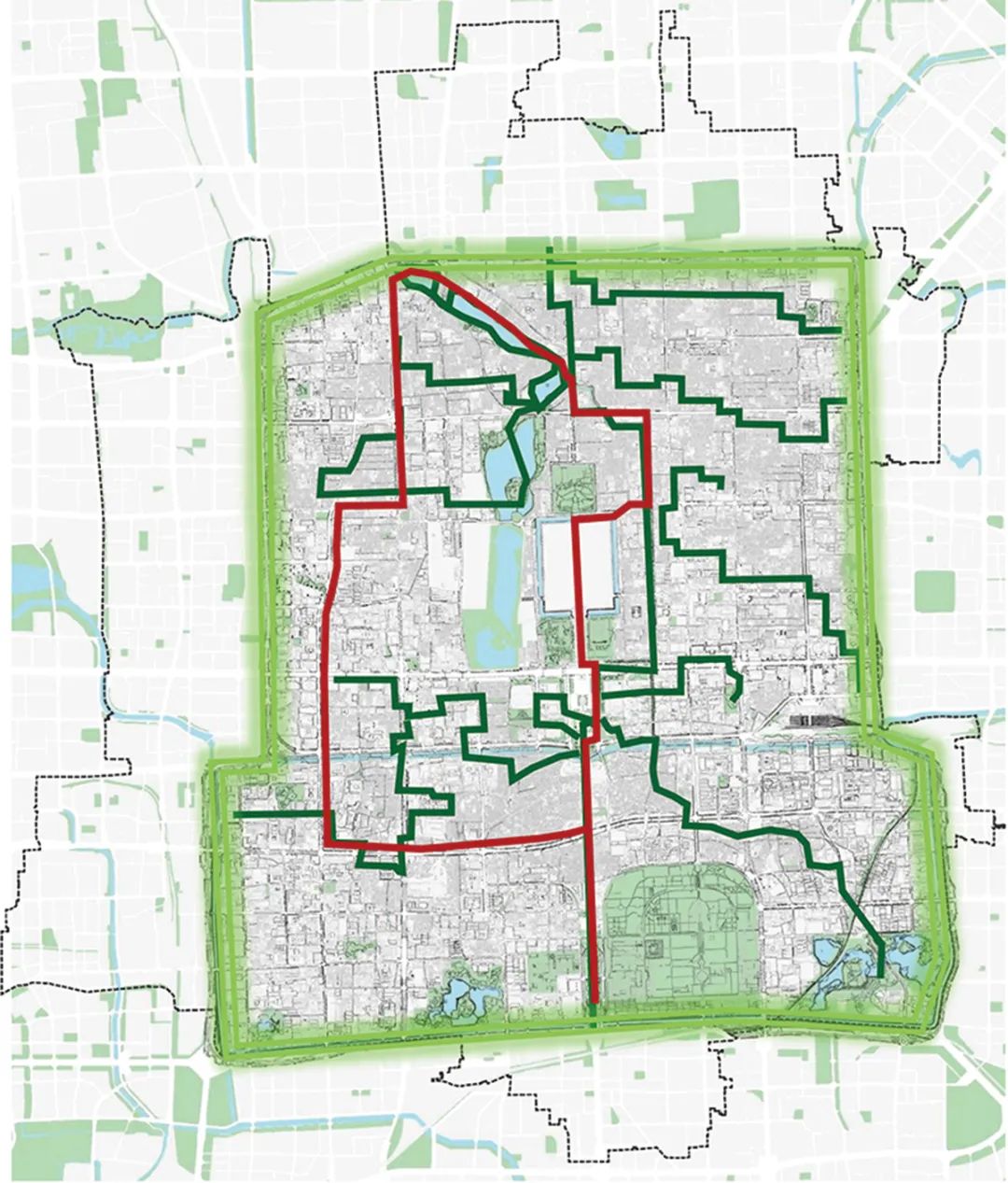

经过几千年发展,北京老城逐渐形成了宏达平稳的结构,生长有序的血脉,丰满美好的实在和持续发展的节奏等总体性的特点。基于此,城市设计突出了4项工作:针对都城规制,强化中轴线、勾勒四重城廓;针对城市肌理,加强水系塑造、活化历史街区;针对城市生活,保护传统住区、联络寺市区域;针对城市文脉,内外组织线路、展现时代风采(图1)。

Fig.1 Historical spatial pattern of Beijing

资料来源:笔者自制。

1.1 山水格局的自然调和

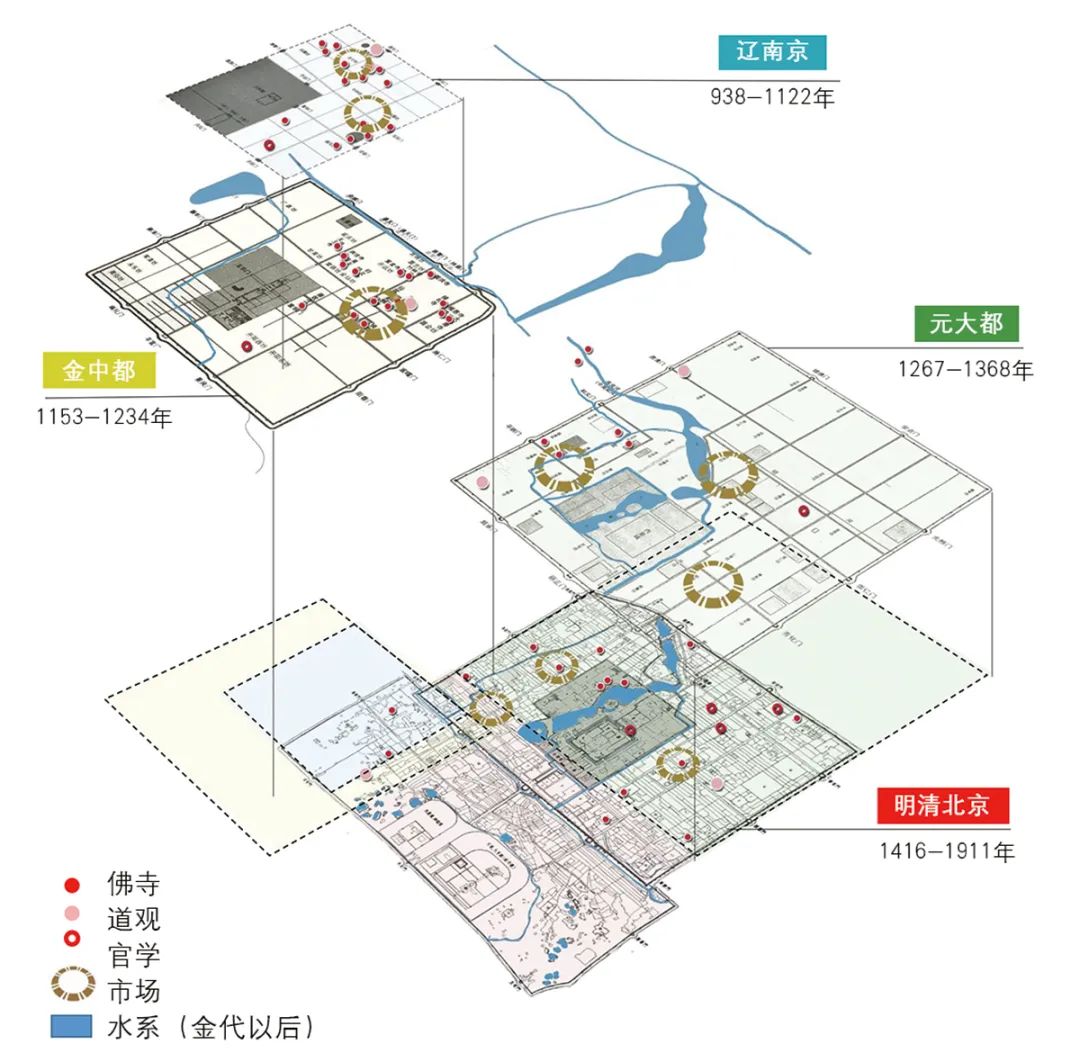

古代擅用山水格局,在辽南京、金中都、元大都、明清北京有承继、有发展。《元史·巴图鲁传》中记载“幽燕之地,龙盘虎踞,形势雄伟”。内外城制与宫室、公府,并系圣裁,与刘秉忠率按地理经纬,以王气为主,故能匡辅帝业,恢图丕基,乃不易之成规[3]。北京老城延续和发展天然水系:利用西山所在水体,沟通泉水和运河,护城河网一体(图2)。

Fig.2 Evolution of the relationship between the capital city of Beijing and landscape culture

资料来源:笔者自制。

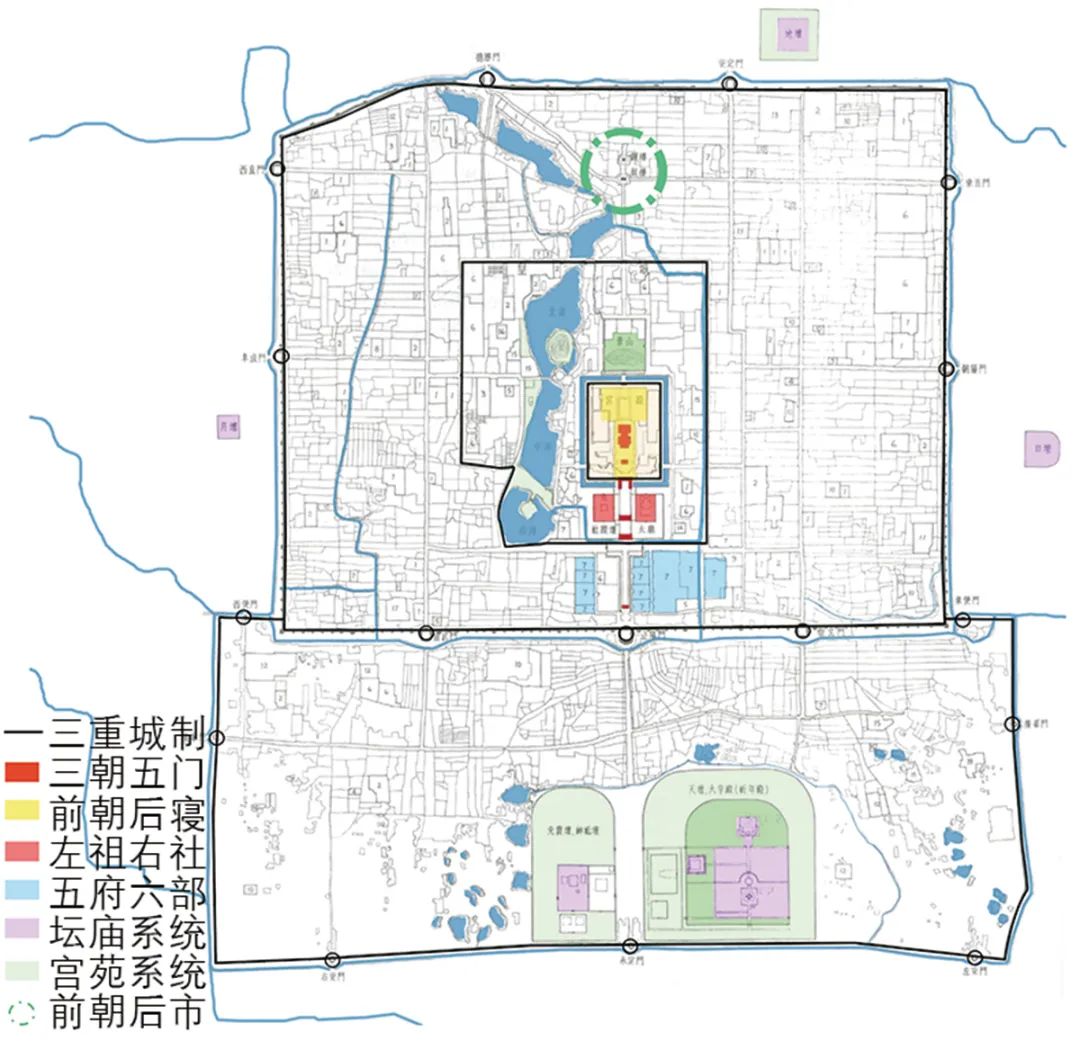

1.2 都城规制的礼制大成

北京老城也是礼制思想的集大成者,体现了“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经途九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫”的理想王城。拥有“太和殿、中和殿、保和殿”等三朝五门。在格局上形成前朝后寝以及“社稷坛、太庙”组成的左祖右社。同时先农坛、天坛、地坛、日坛、月坛等,形成了完备的都城坛庙系统(图3)。

Fig.3 The capital city of Beijing during the Qianlong period of the Qing Dynasty

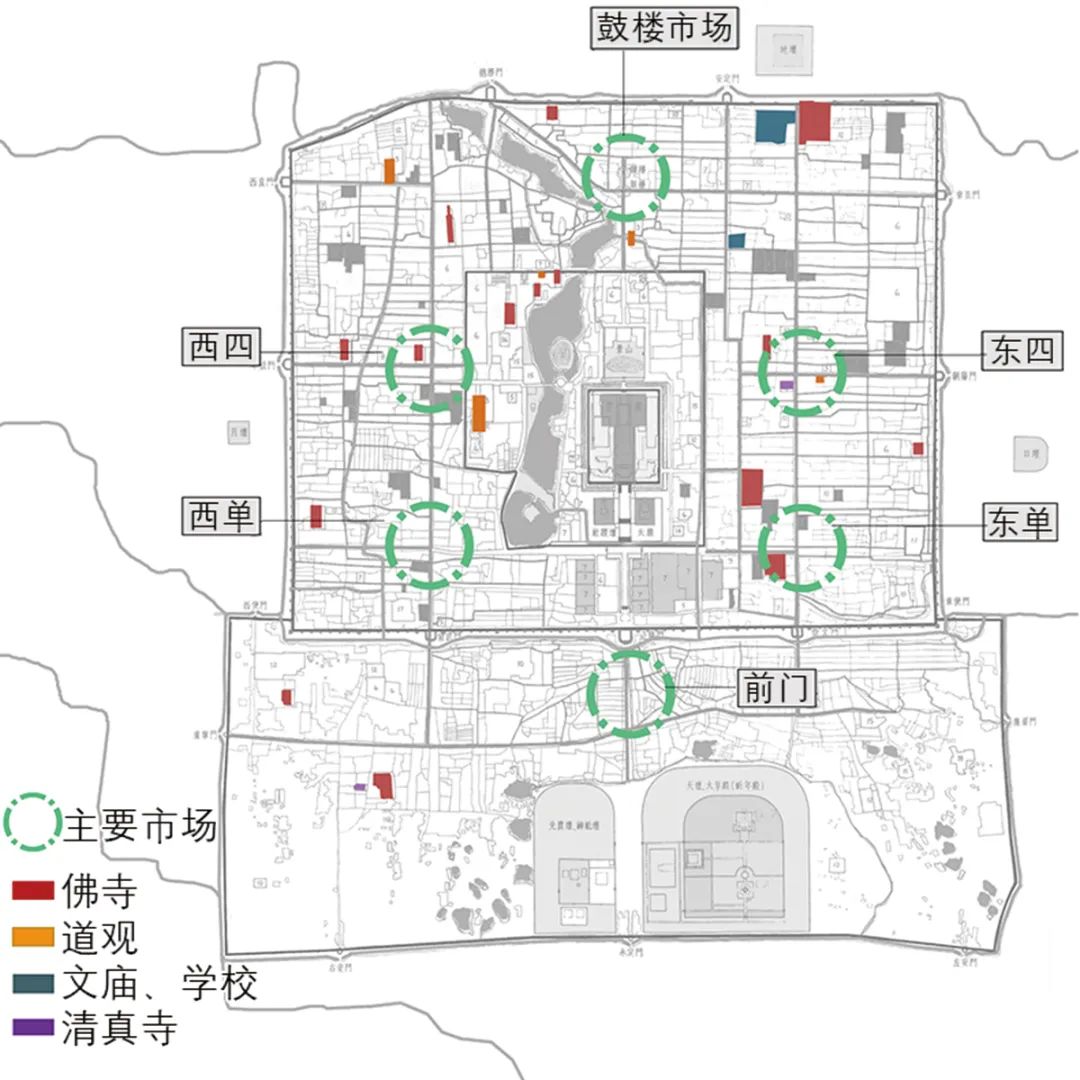

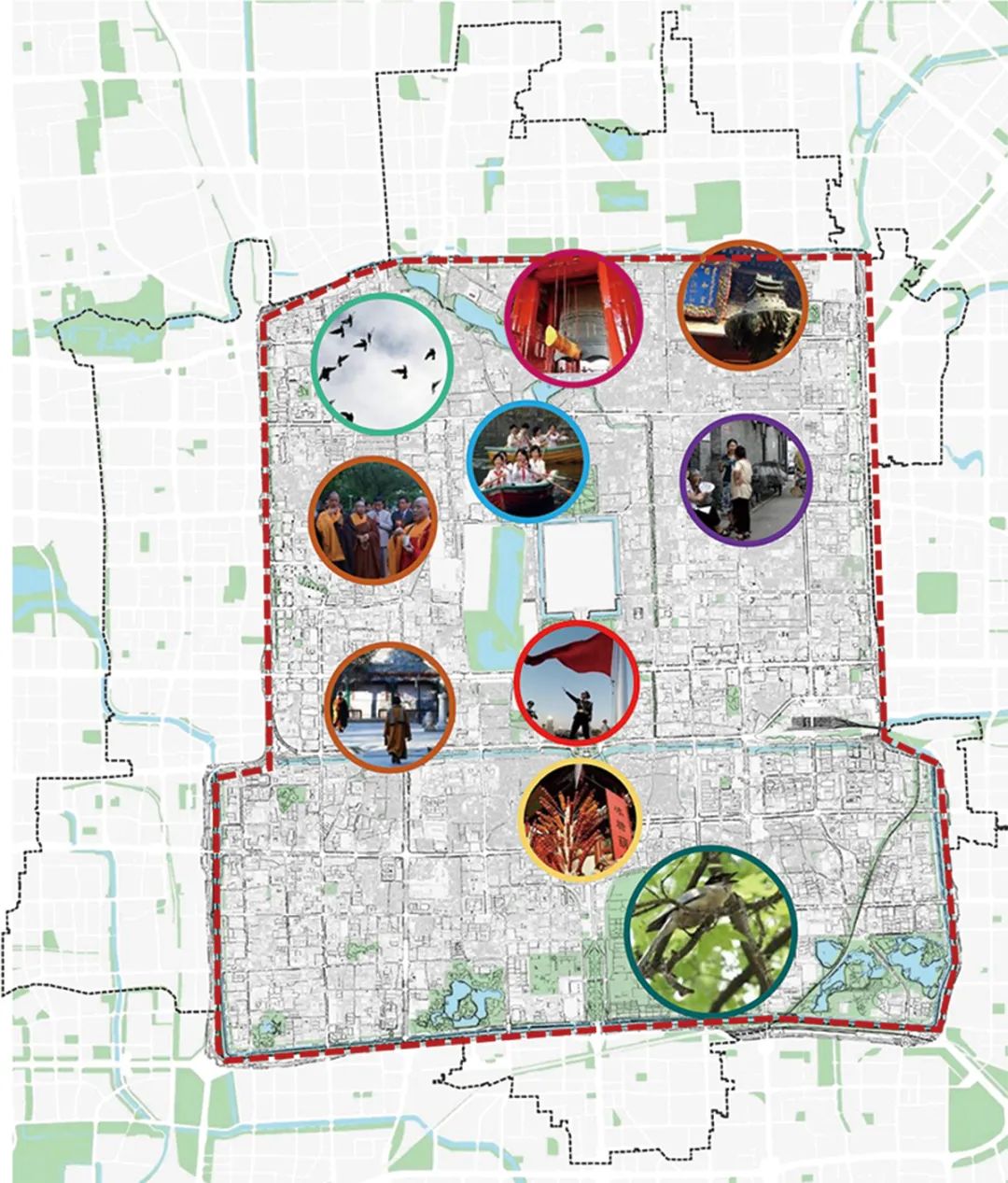

1.3 理想城市的市井生活

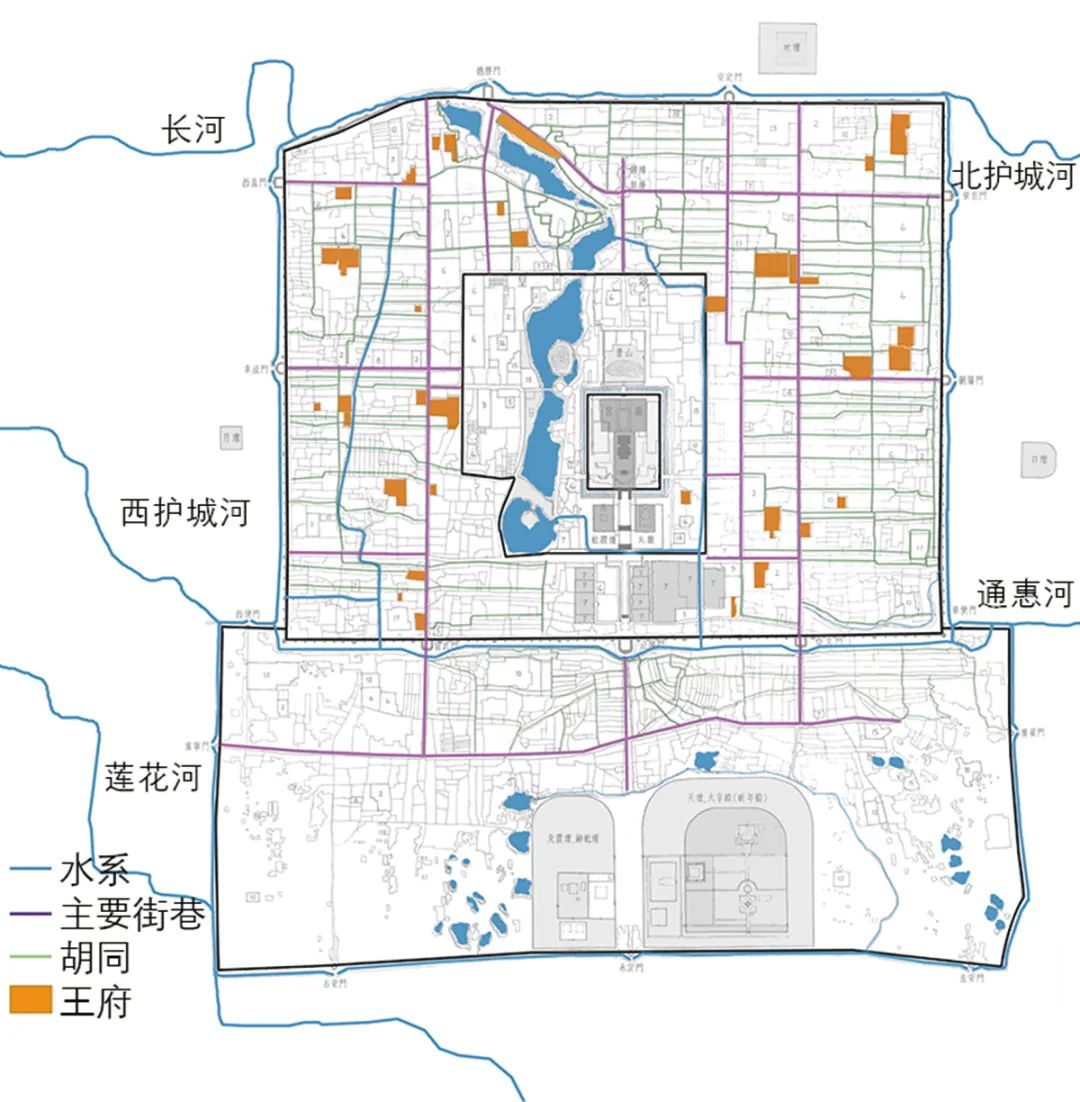

北京老城的城市生活体现,一方面是四合院落规整宜居,形成秩序井然、等级有别、防风防盗、防噪防火的城市邻里空间;另一方面是寺市结合的活动丰富,如儒释道回、礼拜祭祀、寺市庙市等(图4、图5、图6)。

▲ 图4 | 清乾隆时期北京城水系、街巷分布

Fig.4 The water system, streets and alleys in Beijing during the Qianlong period of the Qing Dynasty

资料来源:笔者自制。

▲ 图5 | 清乾隆时期北京城寺、市分布

Fig.5 Distribution of temples and markets in Beijing during the Qianlong period of the Qing Dynasty

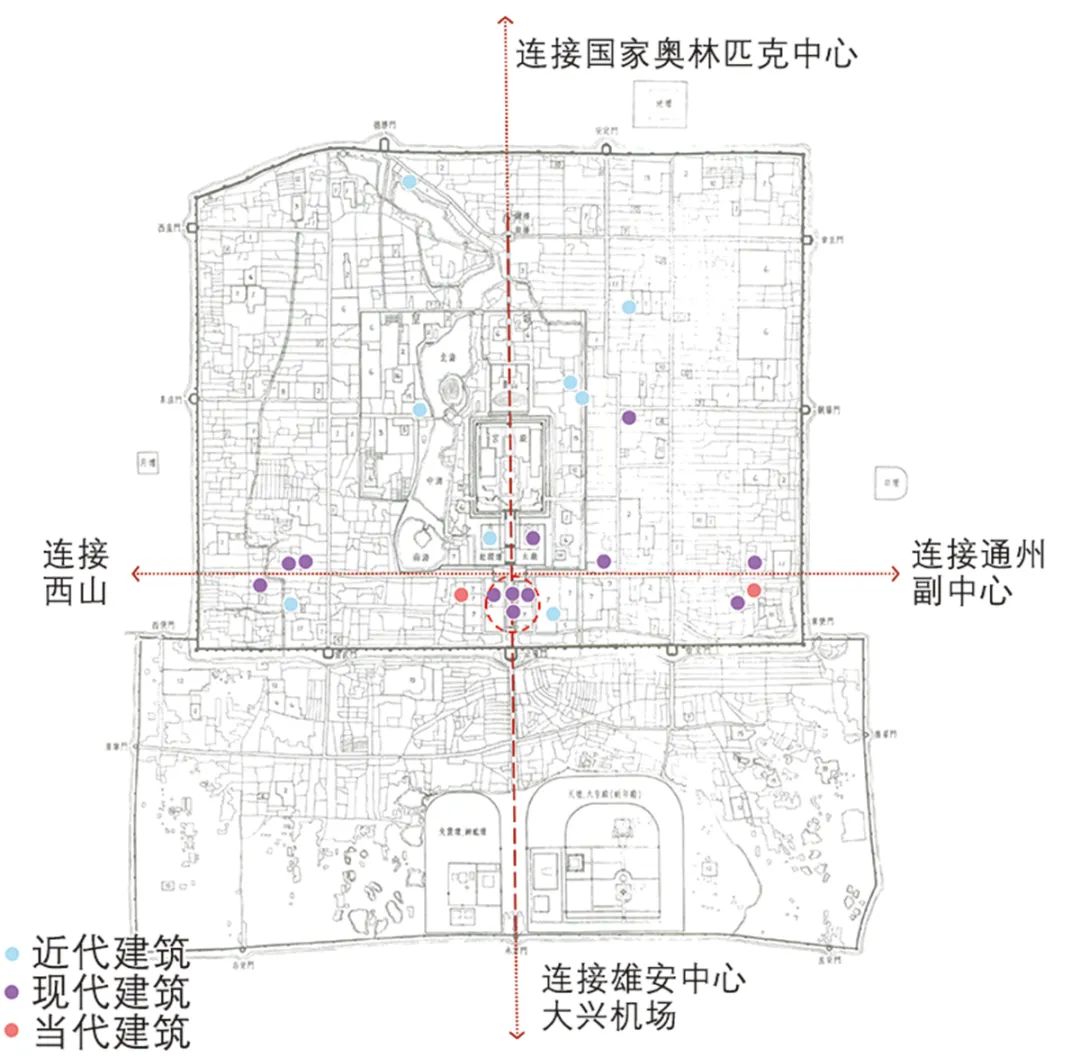

▲ 图6 | 北京城市当代发展

Fig.6 Contemporary urban development of Beijing

北京老城起始于战国,勃兴于辽、金、元,最终成型于明清两代,近代又有局部发展,但总体格局保存完整,是“都市计划的无比杰作”(梁思成)。老城历史资源点不仅等级高,而且分布广。老城现存丰富的国家和市级文保单位、历史文化街区和历史建筑,还有3处世界文化遗产地。以街巷胡同为代表的历史文化保护区的数量众多且多集中成片,这些历史街区和街巷系统承载着老北京人民市井生活,形成了老城整体文化基底。然而调研发现,上述历史街区和历史资源点虽然十分丰富,但也存在各自为政、缺乏相互联系的问题。北京城内历史上还形成了众多传统的商业聚集区域,近年顺应功能重构的需求,部分传统商业进行了升级,增强了社会生活和文化的体验感。老城的文化创意空间多集中分布在东城区,相对而言,西城区及外城存在较多问题。针对一些环境较差、业绩下滑的老旧厂房或公司企业、市级办公场所等,需要积极采取疏解腾退加改造的方式将其提升为共享的创意空间,通过发展文创产业来引领街区复兴,实现老城功能的疏解升级(图7)。

Fig.7 A holistic understanding of Beijing’s old city

北京老城拥有丰富的景观资源和公共服务设施,但部分地段仍然缺乏有效的公共空间资源覆盖[4]。老城内的公共空间体系构建尚不成熟,需要有针对性的重构和加强,彰显老城特色。老城内有多个大型的公园绿地,并通过水系串联,然而部分公园仅有景观游憩的功能,文化价值彰显不够。环城廓周边的公园景观急需提升,此外老城的街头绿地有待增加,提升社区绿地空间分享的均好性。

总体看,现状问题可归纳为3个方面:一是历史遗存方面,老城历史遗存濒危,城墙门拆除、胡同瓦解、市寺分离等;二是水系整治方面,老城历史水系断流,尤其是玉河段、南北河沿段、正义路段、前三门东城段等;三是风貌保护方面,新老建筑不协调、“大、洋、怪”时有出现,老城风貌遭到不同程度的破坏。

2.2.1 承脉:多元文化组织路径

推动文物不合理的使用功能腾退和疏解,多措并举让文物活起来,提供丰富的公共文化服务,提升中央政务和公共文化服务水平,及国际交往环境和配套服务的能力。深入挖掘和拓展文物蕴含的历史、艺术、科学价值和时代精神,全社会参与开展多视角、多维度、多层次的价值挖掘,阐述文物背后的故事,突出文物的历史、艺术和科学价值,加强文物间关联性和系统性,丰富老城文化内涵,传播与弘扬中华文明。

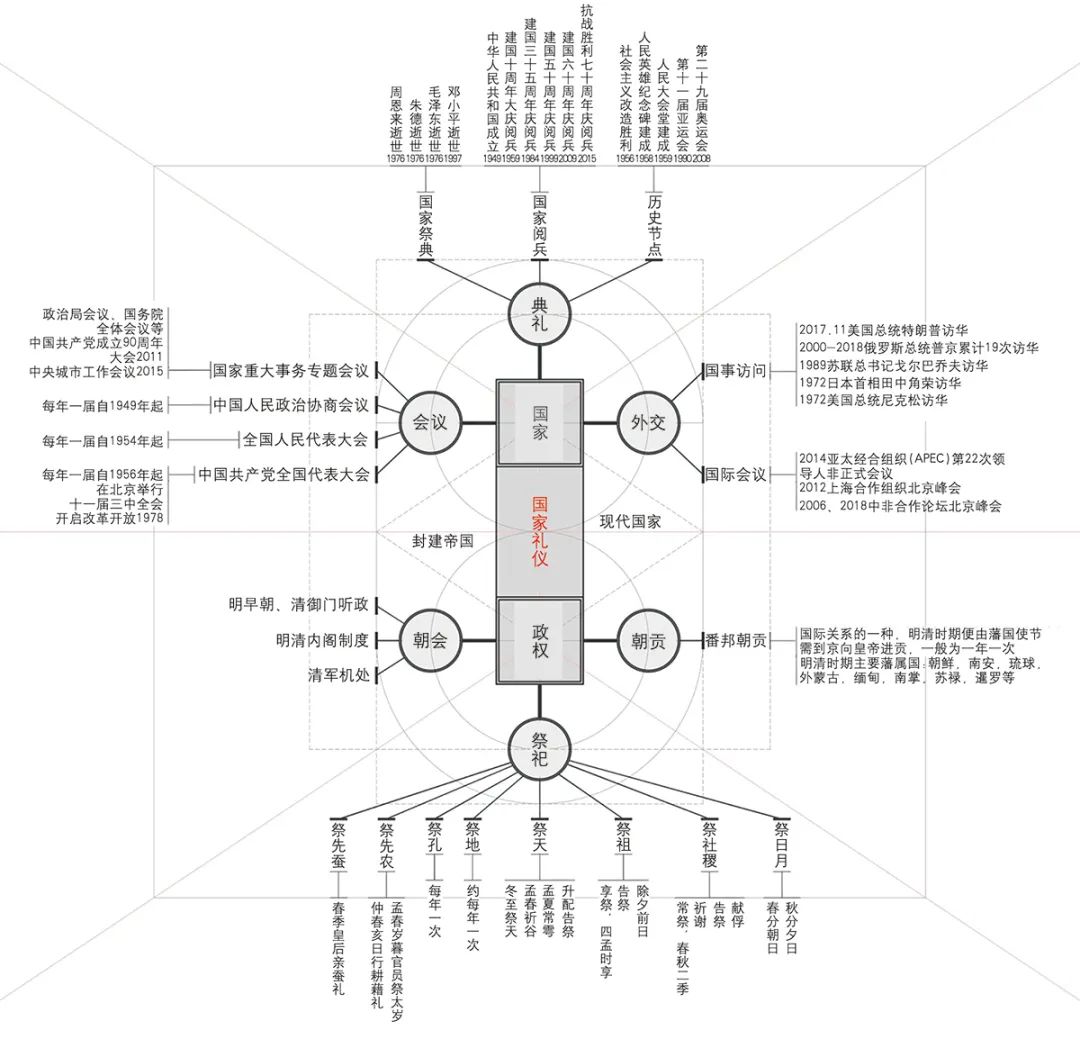

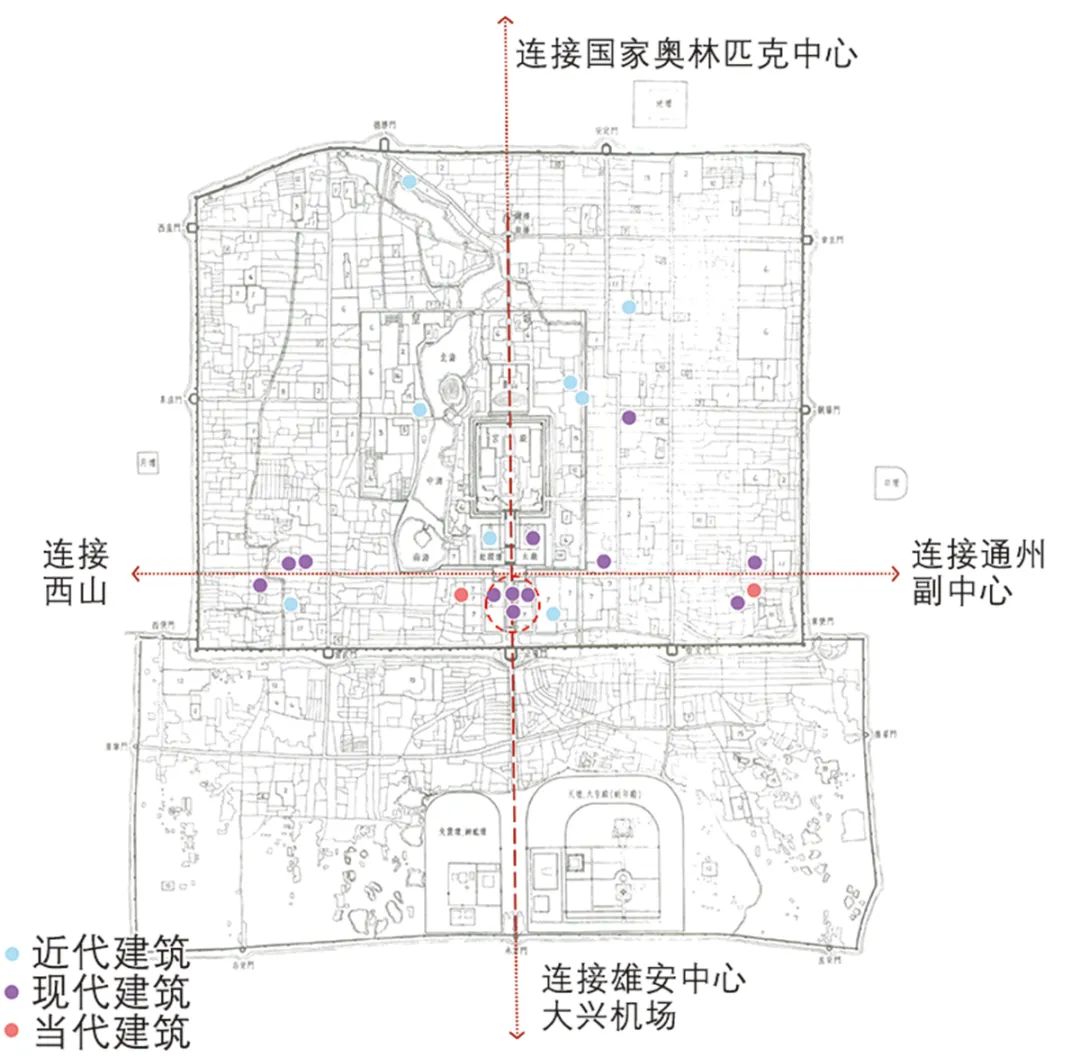

聚焦国家重大礼仪活动,以明清及中华人民共和国成立后为主要时空轴,对国家级别的事件进行分类整理,梳理国家重大礼仪活动与北京城市空间格局之间的相互关系。研究发现,近代以前,封建帝国国家礼仪以帝王为中心。祭典活动一般以年为时间单位周而复始,在特定的日子依据固定的礼制进行。朝会解决国家重大政务的上书房和军机处等均在紫禁城范围内。重要朝贡活动地点一般也在老城范围内。中华人民共和国成立后,国家级的礼仪活动主要围绕天安门广场和长安街进行(图8)。

▲ 图8 | 北京老城国家礼仪秩序及大事件梳理

Fig.8 The national etiquette order and major events in Beijing’s old city

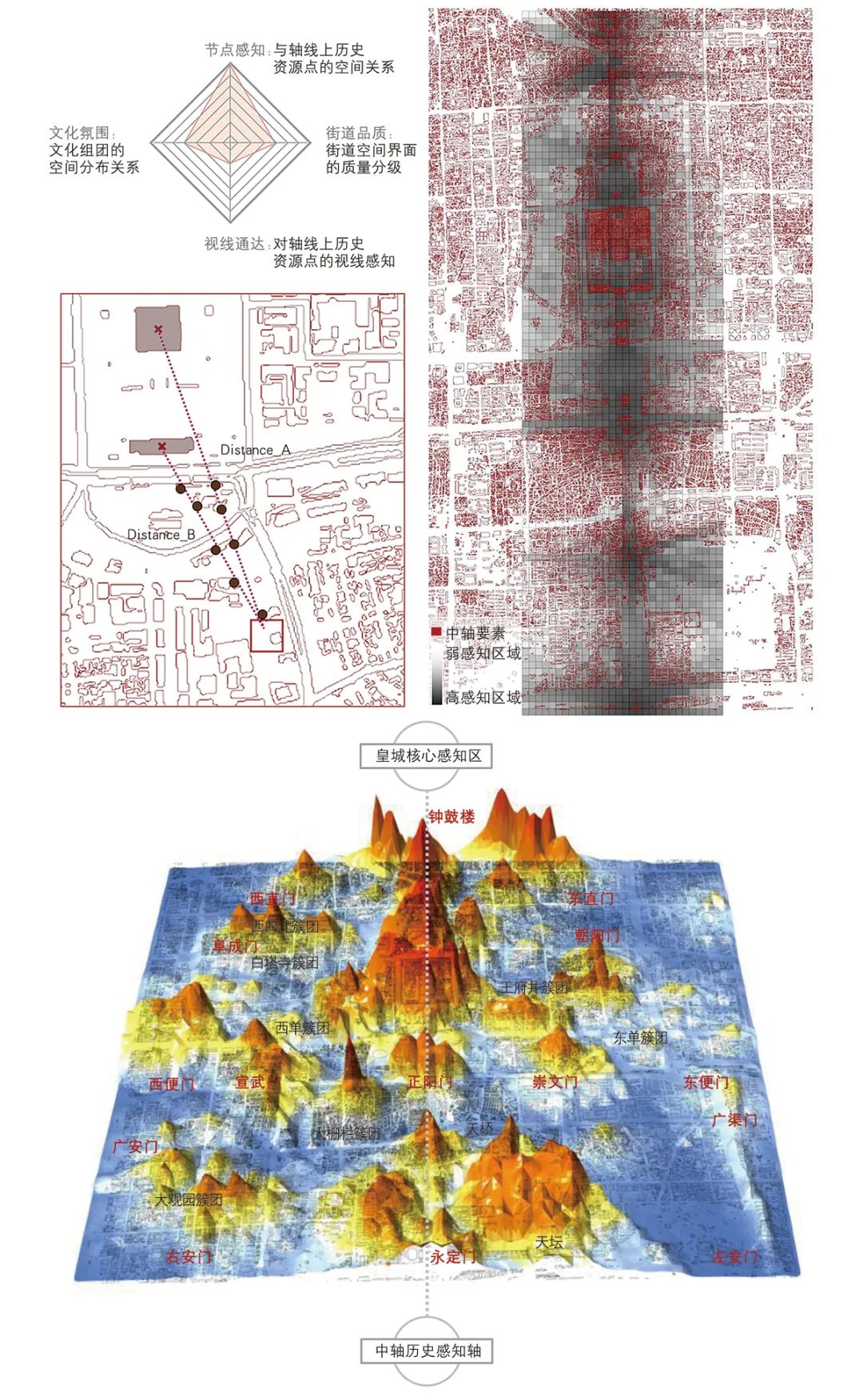

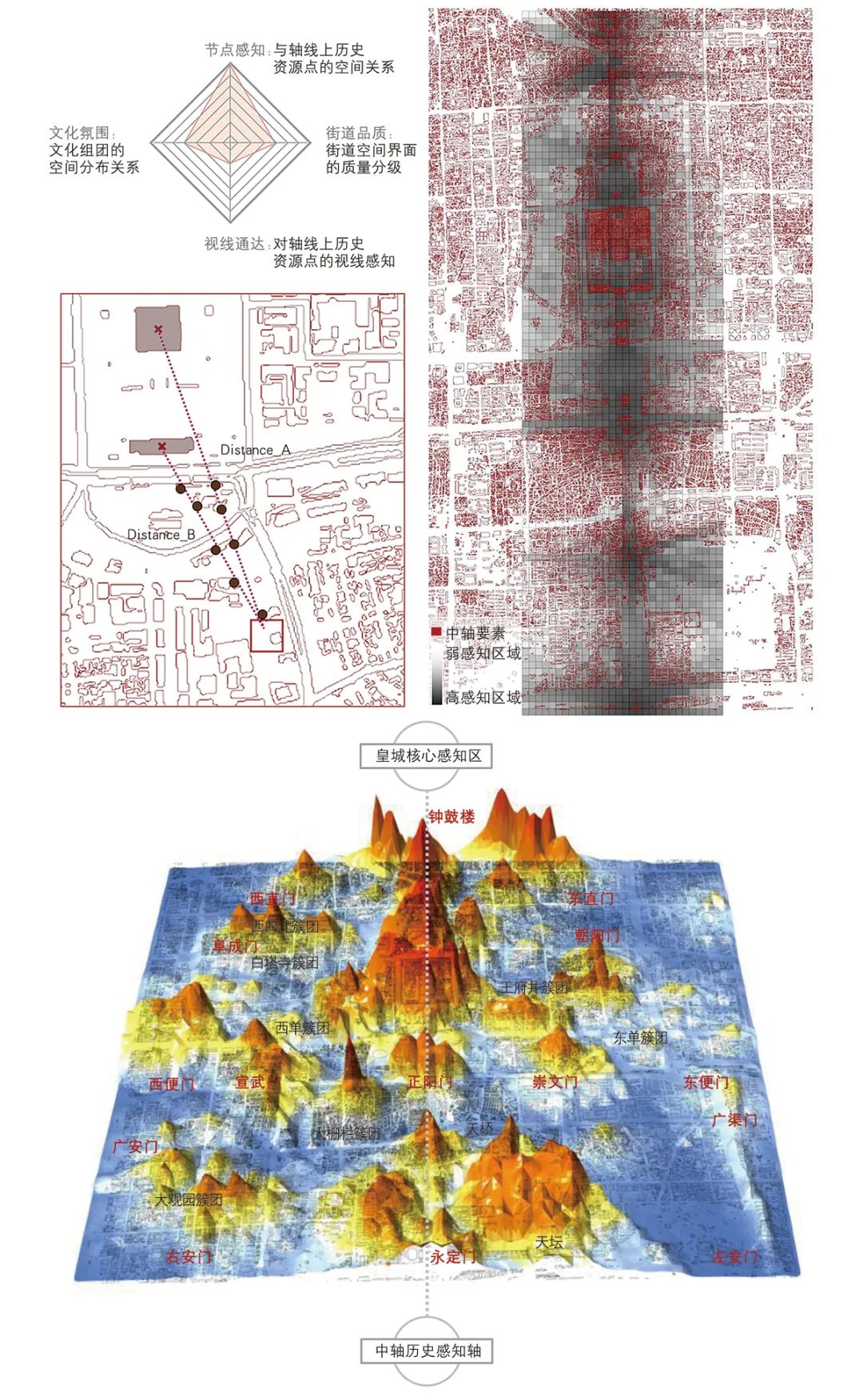

慢行空间涉及复杂城市空间的综合体验,针对中轴线的历史感知特性与空间拓扑特性,采用数字化像素分析的方式对空间进行评价分析[5]。中轴线资源点整体趋势为南低北高,整体特征呈现为节点发散状,存在高密度波峰区和周边的波谷区,设计建议在低感知区挖掘历史资源进行织补。实际上在北京中轴线申遗前的部分环境整治过程中,有些状况已经得到改善(图9)。

▲ 图9 | 中轴线资源点感知分析

Fig.9 Perceptual analysis of resource points on the central axis

资料来源:笔者自制。

北京老城棋盘状街巷与斜街并存,斜街或斜巷一般顺应水系而穿插,寺庙王府遍布于街巷之中。构建河道与园林交织的绿地系统,展现独特的老城风光。北京老城园林和囿苑与滨水绿地结合较好。设计建议遵循老城既有脉络,利用历史环境开发公共绿化空间,形成随处可及且丰富多变的绿化景观。恢复历史水系格局,包括恢复西板桥水系、织女河水系等,实现连贯性的区域生态联系。

都城原型模式可能包括中轴对称、中心放射和主副轴线,其各自在今天的适用范围、机动车和慢行交通结构与开放建设的关系也不同;对于北京,规划建立了轴环主导、环放交汇、向心轴聚的空间结构和交通引导。

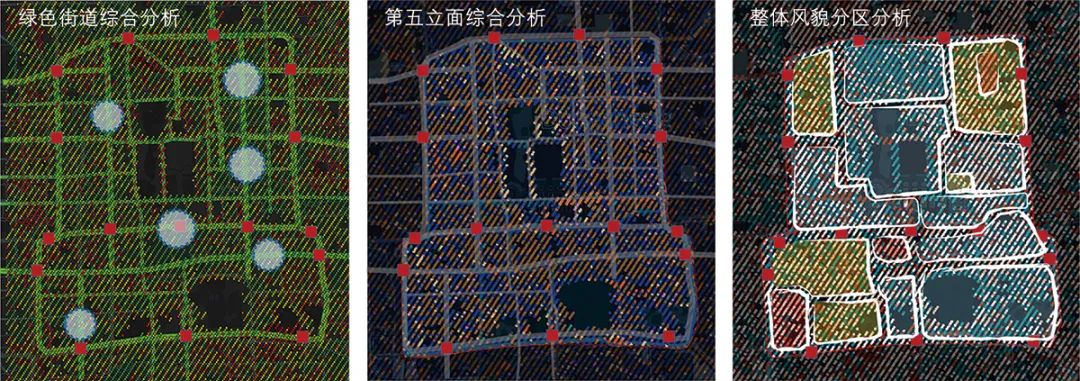

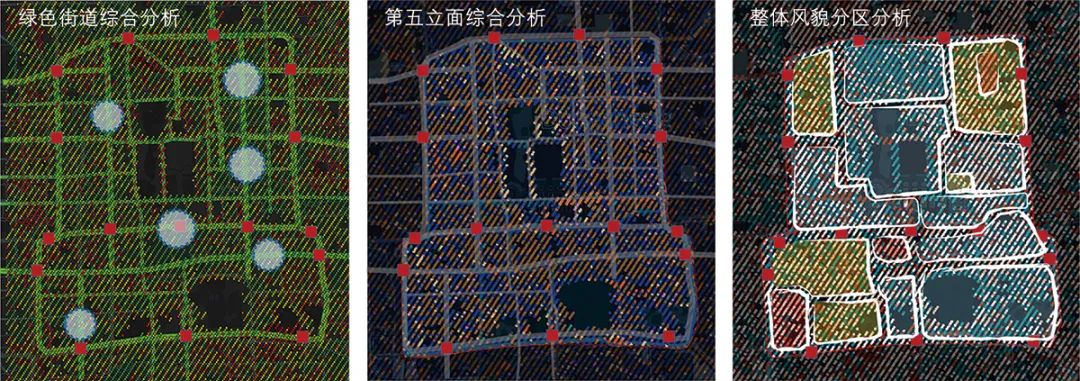

通过街景数据分析,北京老城历史空间格局中的一些主要街道步行空间绿化不足,步行体验较差。长安街两侧风貌统一,形成了现代简约风貌的建筑的集聚区;中轴线北段以具有历史风貌的建筑为主,中轴线南段棚户区较多,街景风貌较为紊乱[6](图10)。城市设计优化策略包括以下3个方面:整改风貌衰败区:基于十字轴的空间格局,优先整改中轴线南段的局部风貌衰败区;提升新街口、北新桥、牛街、崇文门等4处风貌混杂区,加强环外城的风貌整体感,塑造古今交融的整体风貌。

▲ 图10 | 北京老城街景大数据分析

Fig.10 Big data analysis of street scenes in Beijing’s old city

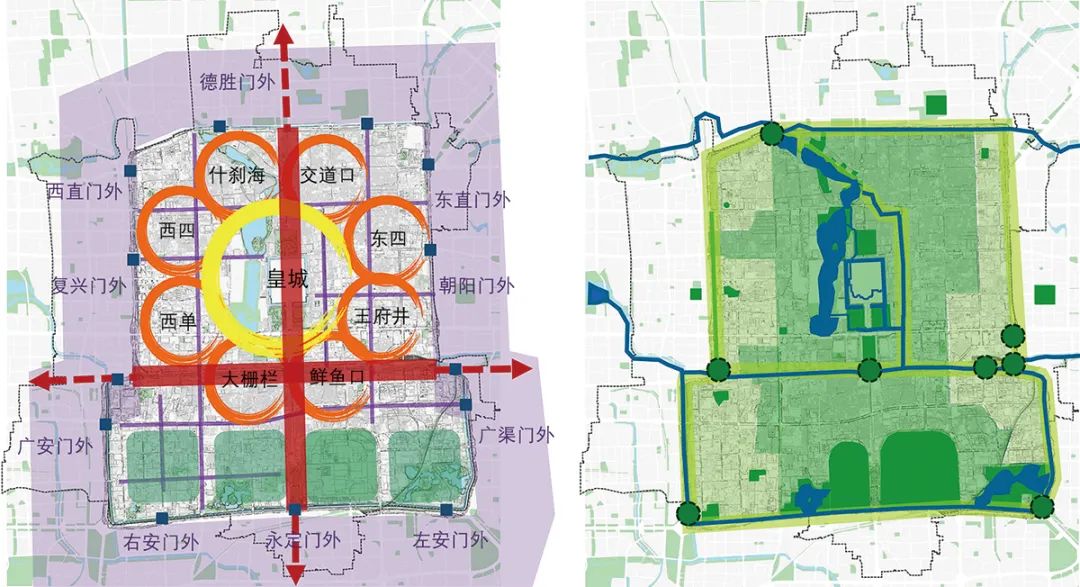

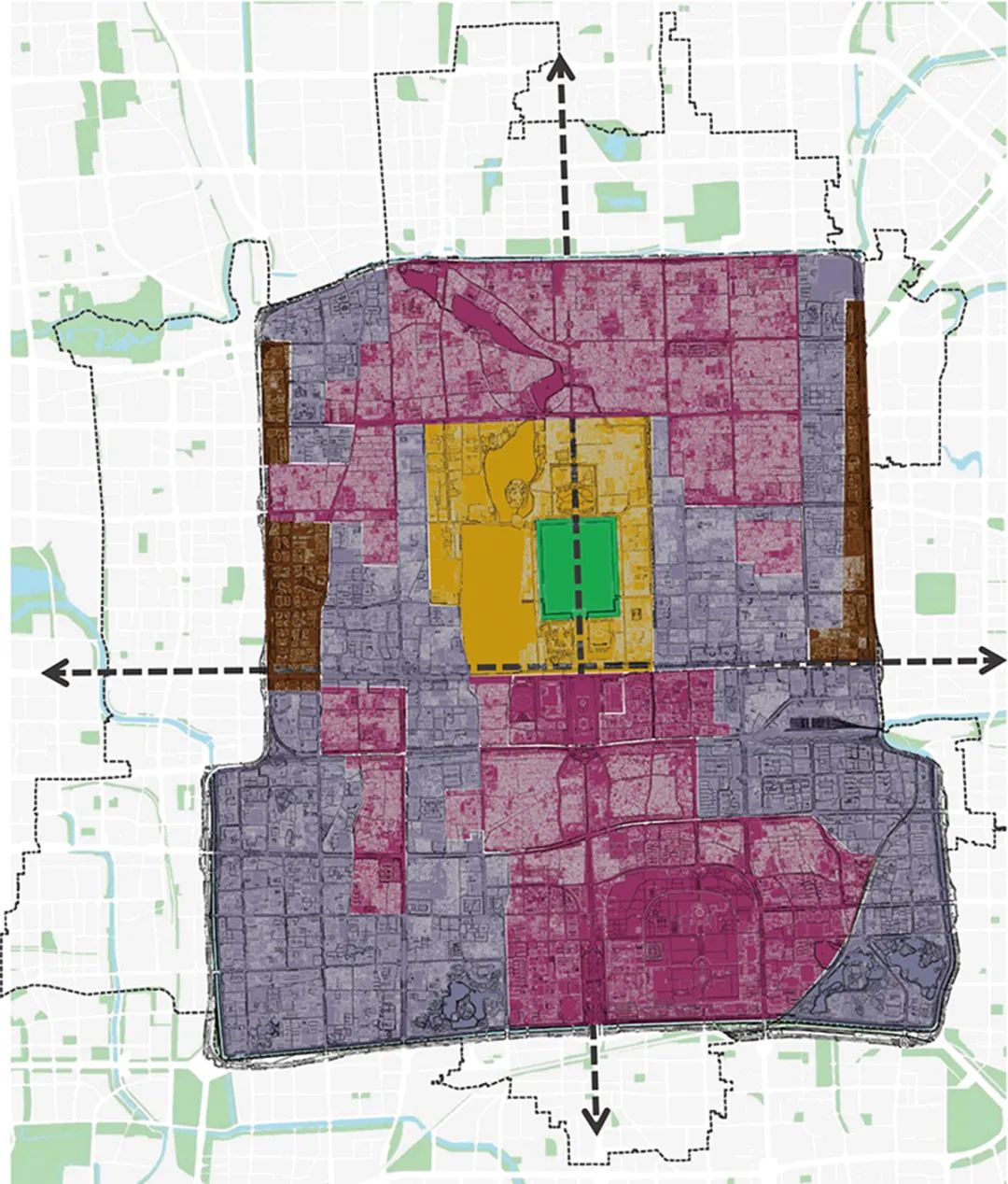

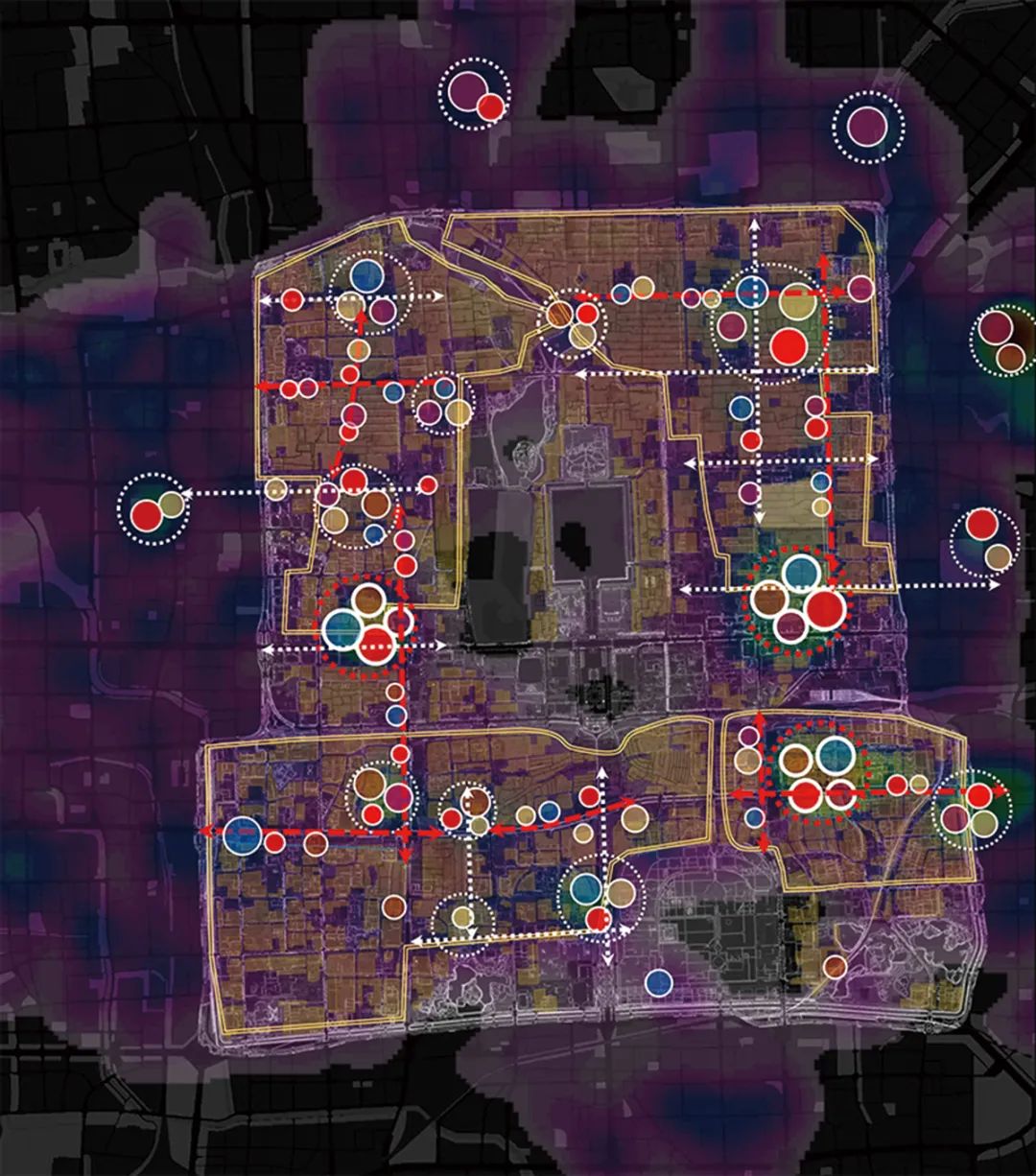

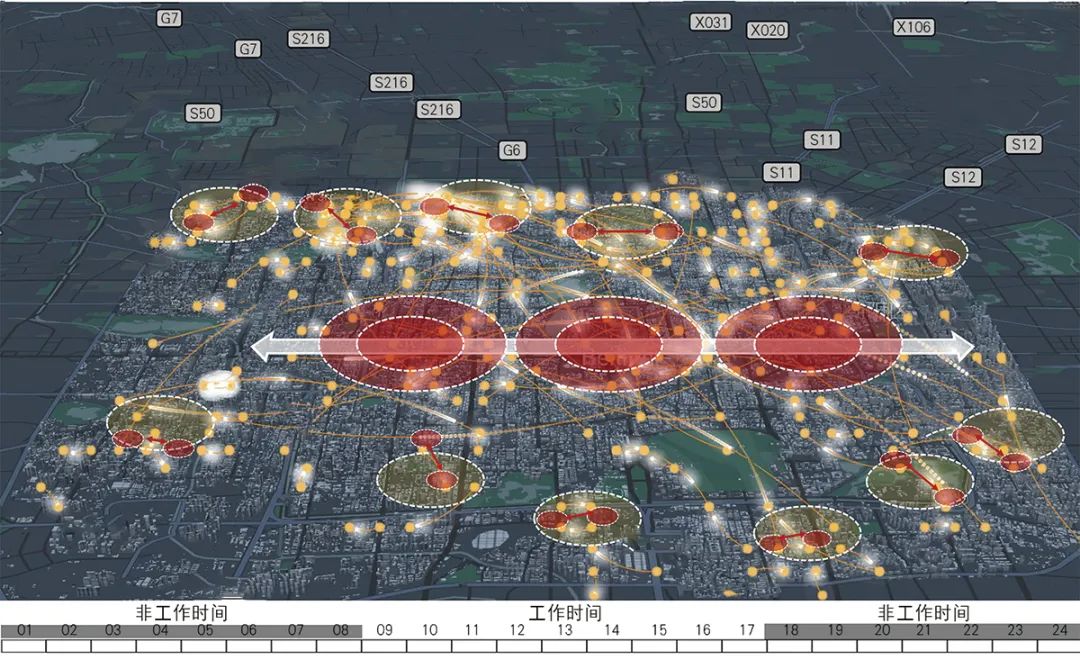

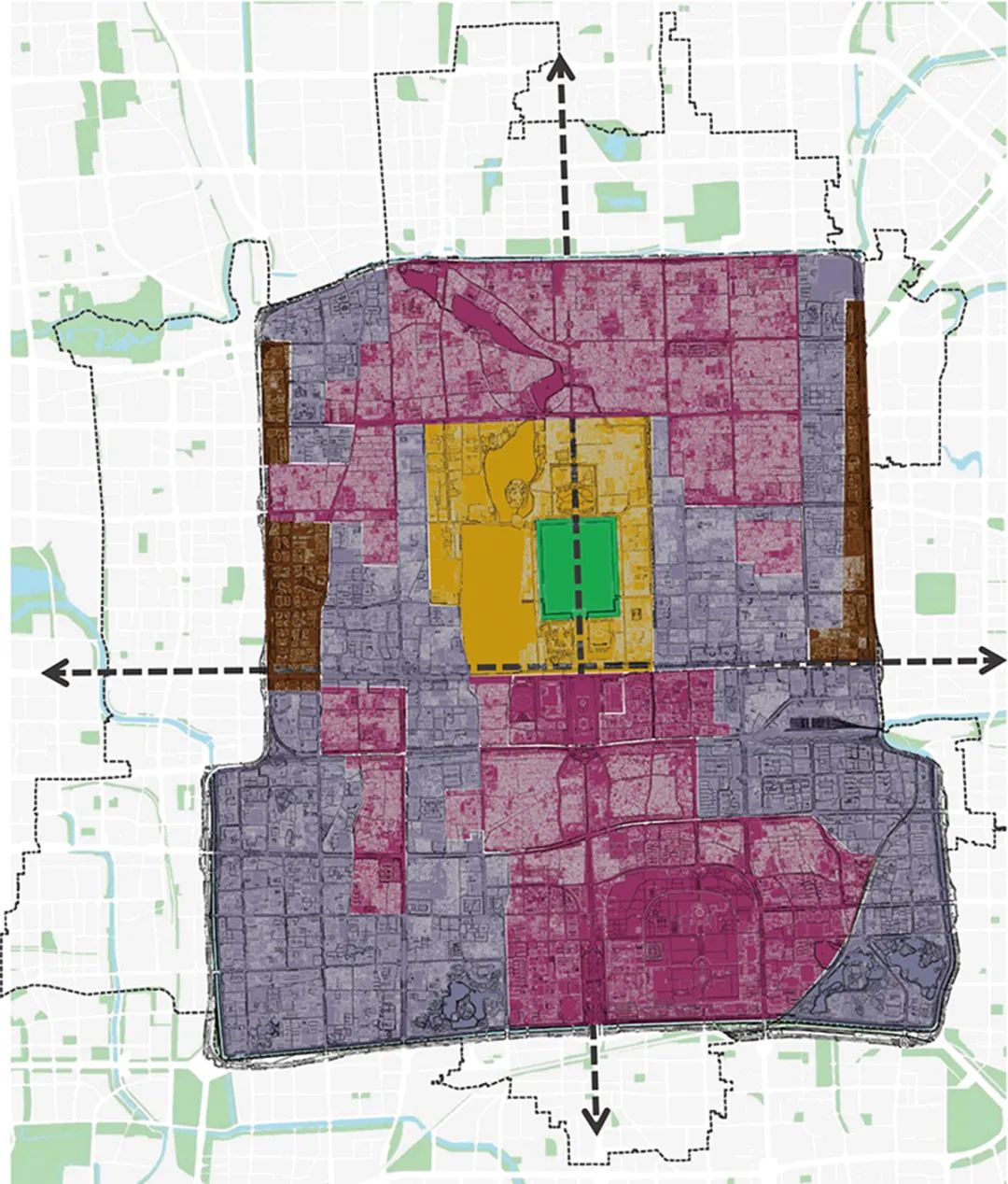

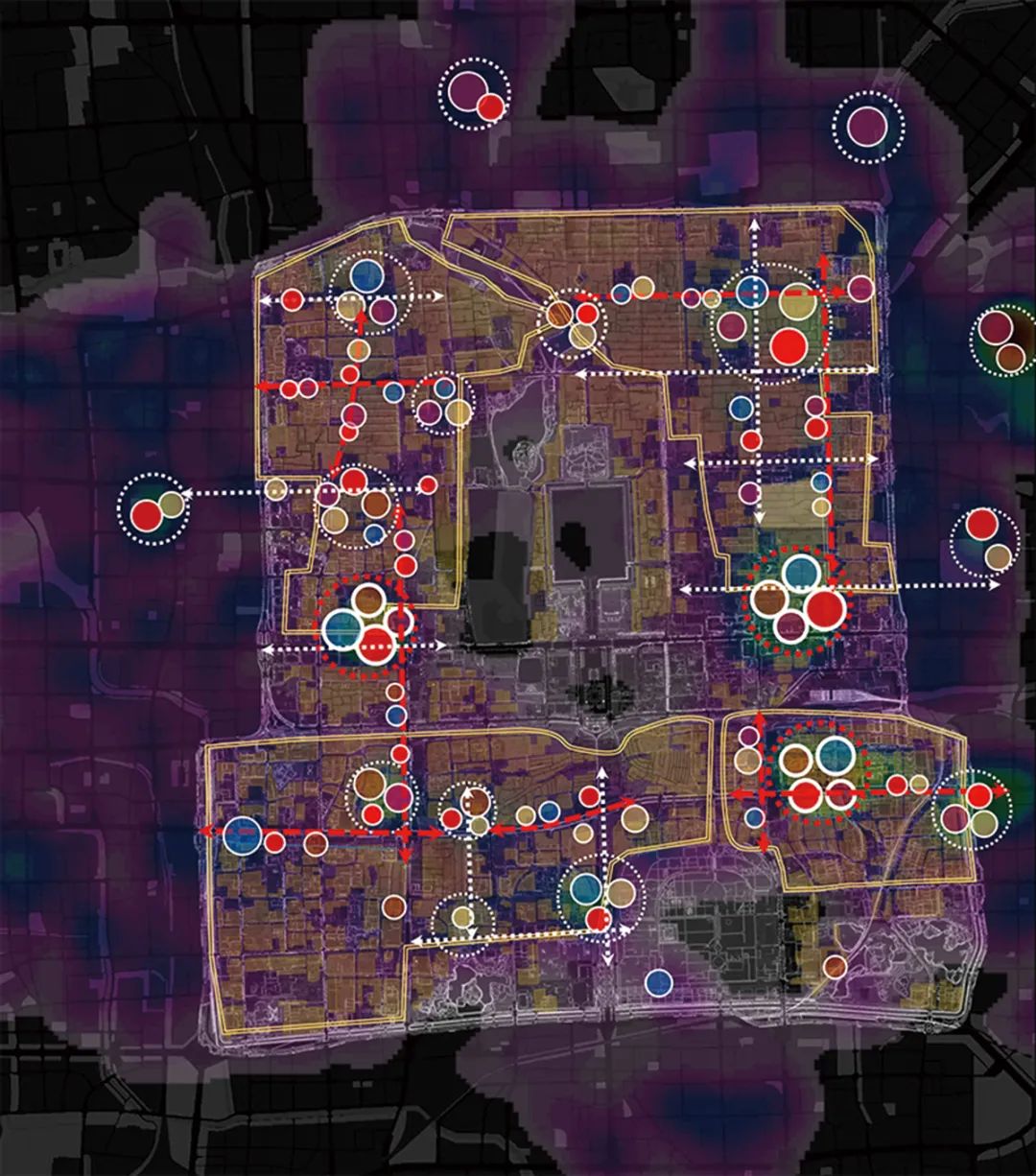

通过解析统计北京手机信令数据,识别人群的静态时空分布特征、动态迁徙以及职住关系等(图11)。其中,中央活动集中区以故宫为主的中轴线核心区是公众公共游憩活动高密度使用的目的地,8个外围活动热点作为外围区域人群进入老城游憩活动的过渡区域,将进一步与内部中央活动集中区相互联系。

Fig.11 Big data analysis of LBS population in Beijing’s old city

资料来源:笔者自制。

中央文化展示区和商业文化体验区是未来北京老城活力的核心区。围绕这些地区,设计将努力构筑体现北京都市特色的空间风貌,加强流动板块的活力留存,尤其是增强居住集中地区的夜间活力。同时,依赖快速路、主干路的道路交通网络构筑起的城市动态流动网。该动态流动网络连接起各个稳定板块,未来北京老城应当围绕这些稳定板块地区,加强城市公共空间塑造,稳定板块地区的空间改善能够立竿见影地被公众所体会到。

根据国际之都的定位目标,结合北京城市核心区各类用地和各类业态POI数据[7],将老城作为国际之都所承担的职能分为社会展示服务、国际生产服务、国际生活服务三大类职能,每一类职能对应相应的用地和业态。两个城市主中心分别为北京西单主中心和北京朝阳主中心。北京西单主中心作为国家金融管理中心集聚了大量金融机构总部;北京朝阳主中心则是国际金融功能和现代服务业集聚地,其服务范围涉及老城中的王府井商圈以及北京站片区。

积极推动社会多元参与,推进宜居环境的城市更新[8]。院落从大杂院回归到共生院,拆除违法建设,恢复院落格局,完善厨卫等现代生活功能设施,改善居住环境,恢复传统风貌。近期满足居民基本生活需求为前提,利用拆违疏解腾退出来的房屋,改造成多家共用的过渡性空间。基于北京老城历史空间格局中的主要街道,重点保护沿线的坡顶建筑,使老城能够在空间上明显呈现出“坡顶集聚、平坡结合”的第五立面。

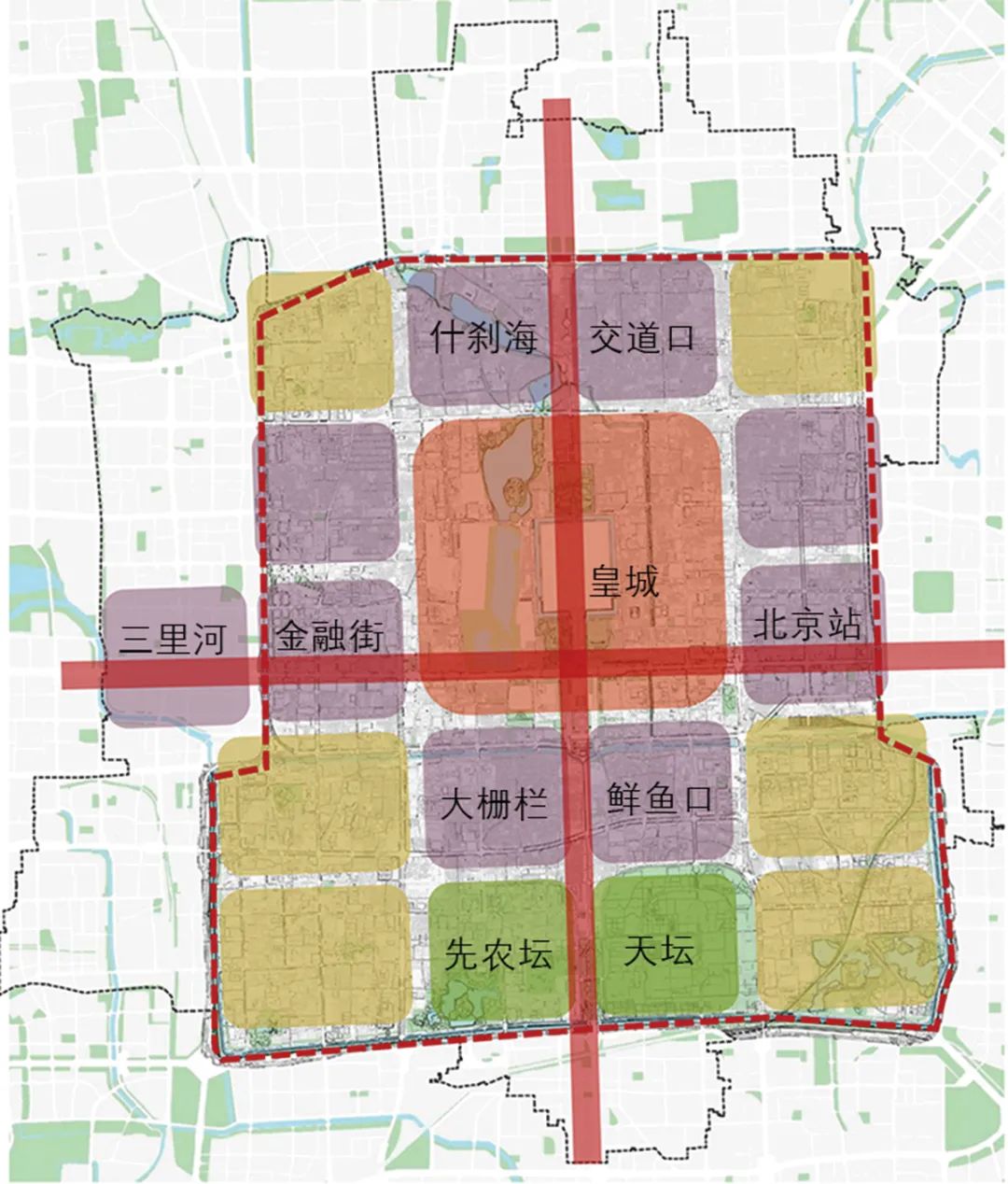

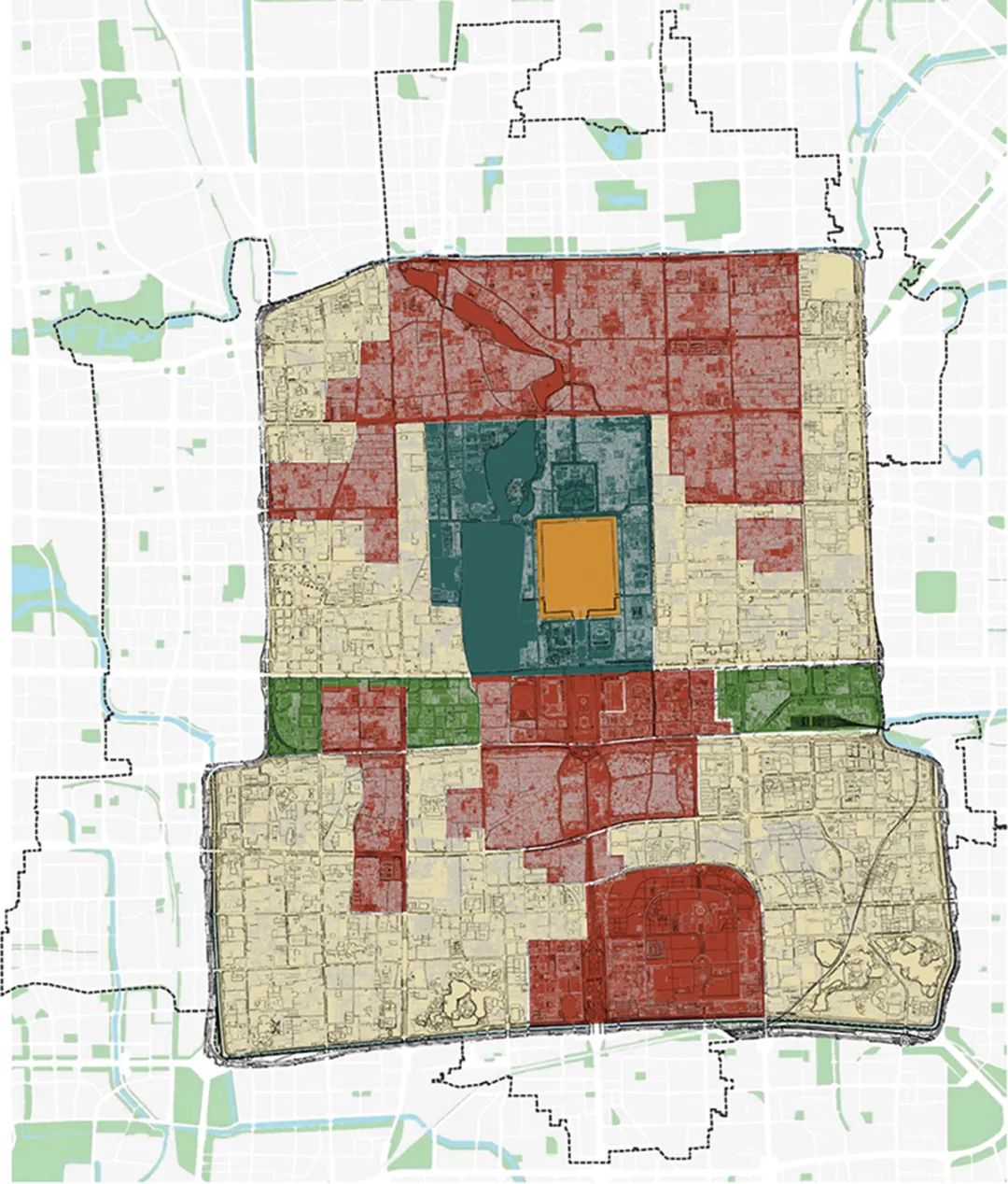

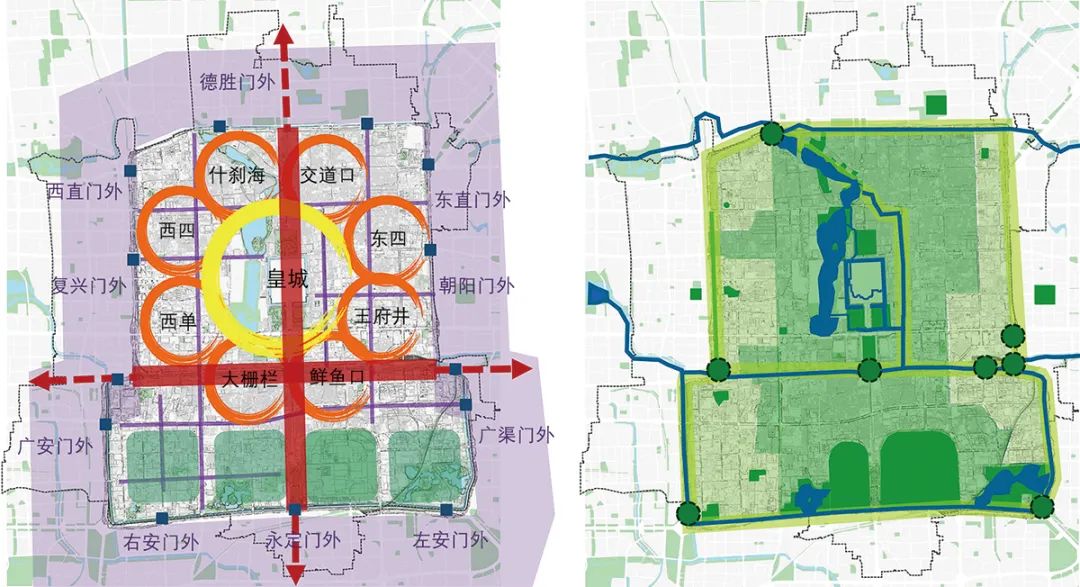

在发展中保护老城环境格局的完整性,人工环境与自然相得益彰。形成“一带多网、两轴交错、四套城廓”的空间结构。“一带多网”是依托历史水系形成文化景观体系,凸显历史水系的文化魅力,促进生态环境和城市空间互融发展;“两轴交错”是继承和发展严整的轴线布局,形成气魄恢弘的空间序列;“四套城廓”则以宫城、皇城、内城、外城为边界建立层次分明的圈层格局,优化完善功能布局(图12)。

▲ 图12 | 北京老城总体空间结构营造

Fig.12 The overall spatial structure of Beijing’s old city

资料来源:笔者自制。

3.2.1 承脉——文化承载体系

明清北京在建设规划时便充分考虑到国家礼仪的需要,对于祭祀活动的场所线路均有考虑,结合后续营建,在北京城向东南西北均有设置祭坛。最终形成了以紫禁城为核心,纵向展开,千步廊做为中央主轴,祭坛设置四向的祭祀空间格局。中华人民共和国建立后,国家仪式空间由纵向转为横向展开,千步廊为天安门广场及一系列围绕广场的国家级纪念性建筑所取代。北京老城城墙对于城市礼仪格局有重大意义,设计建议除了善加保护硕果仅存的局部珍贵城墙遗址外,在处于公共空间的城墙位置设置历史标识系统。

整合“一核五簇”的国家礼仪文化重要展示区,梳理了三级文化展示路径,分段展示不同文化、同时结合各级资源点构建全城文化体验骨架。以故宫为核心的片区聚集了众多具有文化标识价值的资源,结合优势资源形成展示观览动线,建构北京老城全城的文化体验骨架。

强化纵横两轴对老城空间格局的驾驭作用,保护和发展中轴线,优化长安街中央政务环境,完善城市功能,传承与发展特色景观风貌,带动沿线地区政治、文化、经济、生态效益的全面提升。西四、东四副轴串联两翼发展,有机联系各类功能空间和人文活动,塑造连续富有韵律感的城市界面,形成优美的景观轴线(图13)。

▲ 图13 | 两轴空间体系

Fig.13 A two-axis space system

独特的轴线体系是老城空间秩序的基础,形成了格局严谨,层次分明,历史文化丰厚,感受丰富多样的城市空间。体系反映了家国同构的空间秩序,具体呈现为连续的城廓边界、城门、城楼、水系等城廓要素及其所形成的北京老城空间结构。古城历史空间感知以故宫为轴心,并呈现北强南弱的特征,设计应注重故宫以南历史轴线空间感知的加强与打造。景观虚轴设计带来丰富的视觉体验。

3.2.3 通络——水绿空间体系、滨水文化廊道、街巷空间体系

改造和部分恢复历史河道、岸上绿道、文化景点等构成的生态景观廊道,强调生态、文化、产业和谐,突出老城文化底蕴,提升整体活力。推进慢行步道建设,建设贯通的滨水慢行景观步道,形成开放的滨水空间体系。营造优美的滨水环境,供市民休闲健身、观光旅游。加强沿水绿空间的历史资源保护,推动挖掘大运河文化带的历史文化内涵,保护沿线各类历史资源,修缮、整治和展示各类有价值的历史资源点,发挥其教育、展示功能,弘扬老城文化。以大运河文化景观带的概念为切入点,串联什刹海、南锣鼓巷、皇城、鲜鱼口等重要老城精华区,优化区域空间环境和业态布局,完善功能配套。

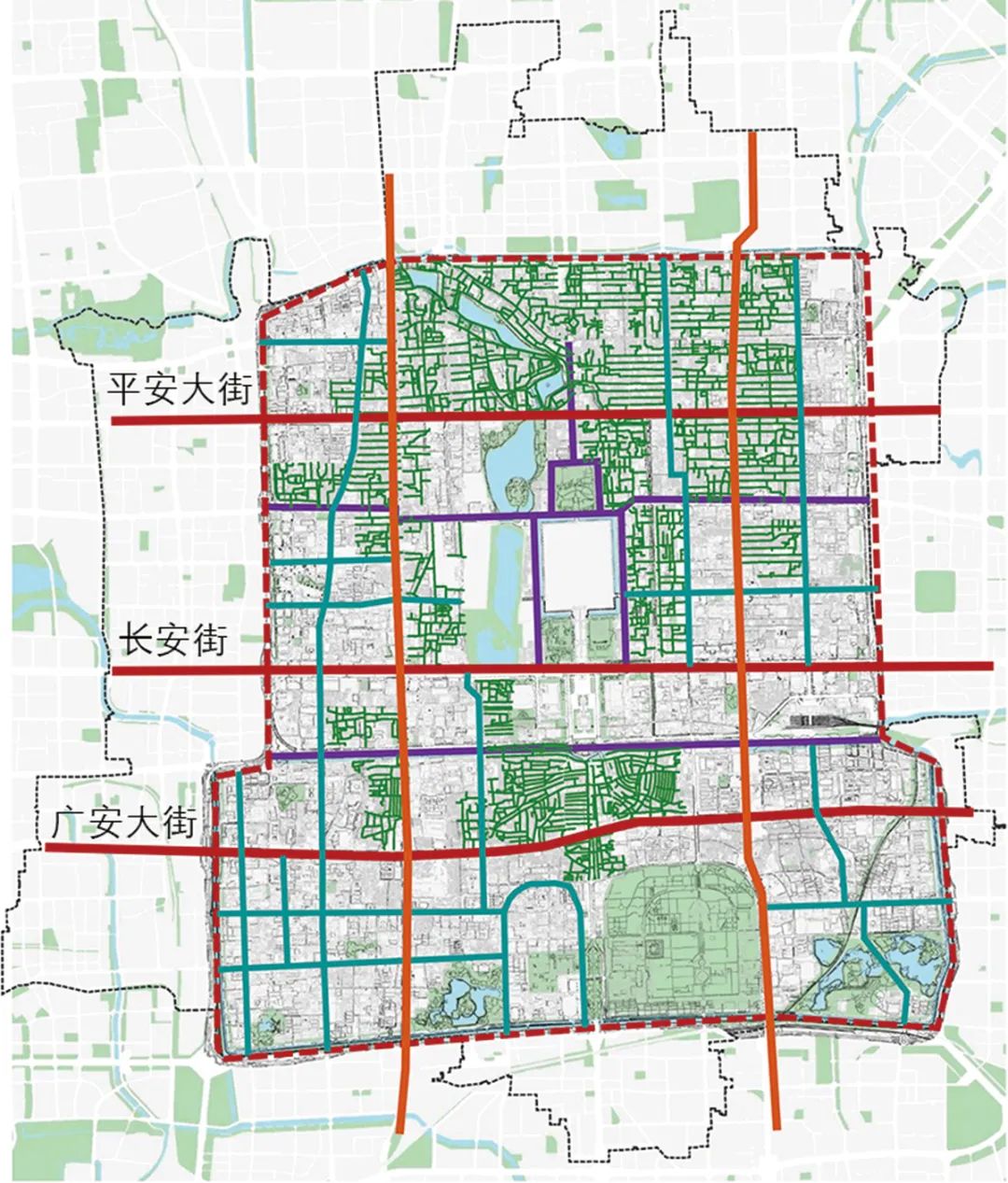

建立老城主次分明,通行有序的街巷系统,保护珍贵的传统尺度和历史信息,实现历史文化价值、社会价值及经济价值的平衡发展(图14)。门户型街道应加强人行环境建设,构建老城门户景观大道,建筑以体现时代风貌为主,但应严格控制建筑体量和风格,与历史环境协调,典型案例包括长安街、广安大街、平安大街等。同时,应加强对文物建筑的保护,提高人行空间的舒适度和历史文化内涵,打造精品园林绿化环境。综合型街道,如新街口南大街-新街口北大街-西四北大街-西四南大街-宣武门内大街等,则应加强多样化景观要素的营造,强化老城文化特征,并以商业、文化娱乐及居住等混合功能为主,降低交通功能。

▲ 图14 | 街巷空间体系

Fig.14 The spatial system of streets and alleys

资料来源:笔者自制。

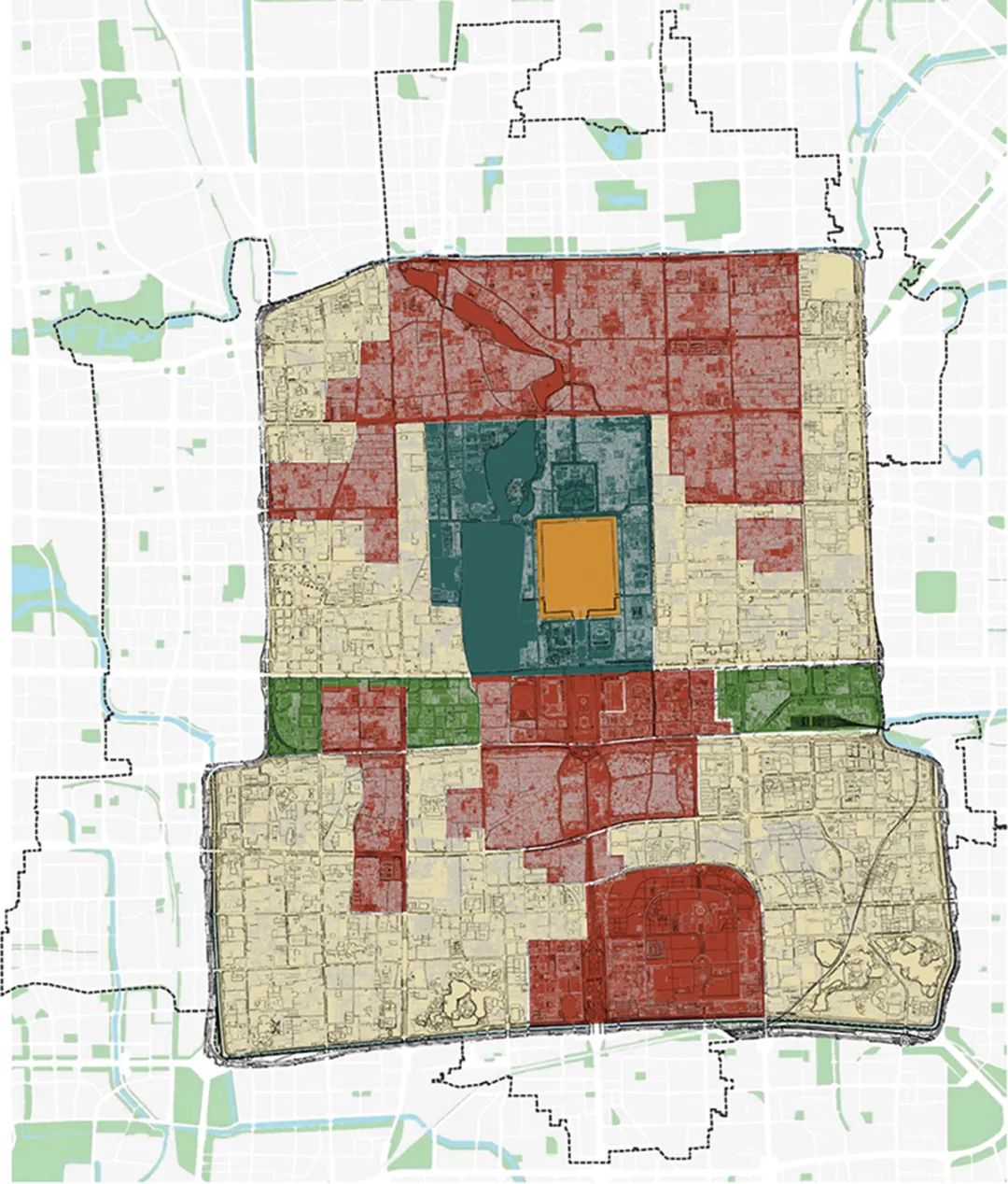

通过街景数据分析,北京老城历史空间格局中的一些主要街道步行空间绿化不足,步行体验差。应对这些重要的城市街道进行品质提升,优化步行空间的绿化营造,结合城门体系标识处理,打造城市绿地,加强历史街道的感知度和步行适宜性。统筹全局,整合风貌,形成建筑风貌好、环境品质高、文化功能强的区域(图15)。

▲ 图15 | 风貌引导体系

Fig.15 The style guidance system

皇家文化精华区应维护故宫层次分明的院落景观和建筑艺术特点,延续主次分明、经纬交织的都城秩序格局。传统文化基底区应织补延续城市肌理和文脉,强化街坊体系和四合院民居建筑群结合的形态特征。传统文化过渡区应加强历史文化环境特色,烘托历史文化遗产,创造整体协调的体形秩序。现代都市风貌区则应加强人文尺度的空间环境设计,创造丰富有序的老城景观。

构建整体和谐、局部富有变化的色彩谱系。大面积朴素宁静的青灰色构成色彩基调,条理分明有序的屋面组合衬托各类愈加鲜丽的重点建筑。皇家府邸、庙宇建筑、会馆商业建筑、近现代建筑与传统民居映衬融合,呈现历经千年沉淀的色彩形象(图16)。

▲ 图16 | 色彩形象体系

Fig.16 The color image system

资料来源:笔者自制。

老旧小区改造着眼于公共空间风貌景观的提升,主要是满足居民多元诉求。具体包括老旧房屋修缮、基础设施更新、交通组织疏解、公共空间形态和功能调整优化等。

创造人性化的观景体验,控制老城空间韵律与节奏,彰显丰厚的文脉特征,使人们得以步行感受老城特色。具体包括:保证老城眺望视廊的视线通畅,严格控制老城眺望景观背景区建设高度,对有碍视廊景观的高层、多层建筑应逐步做降层处理或适时拆除;强化老城观自然、观历史、观城市的眺望视廊;通过周边环境整治与建筑控制,强化与烘托地标景观,拆除或改建突兀的建筑物或构筑物,新建建筑应与地标景观形成和谐的对话关系,形成良好的景观背景环境。

丰富步行空间感受和视觉体验,营造小广场、公园等城市观景点,构建良好的街道界面秩序,强化和创造具有特色的标志性景观。规划建立老城最佳观赏路径,通过一定的景观设计和路径规划,规避负面景观(图17)。

▲ 图17 | 视觉景观体系

Fig.17 The visual landscape system

资料来源:笔者自制。

在老城中进行多民族源点整合及展示路线设计,包括科举状元游、宗教文化游、民俗游等线路,提升多元文化展示路径。北京长期作为多民族聚集的国家都城,文化类型涵盖元、明、清及辽、金各个历史时期。因此,旅游线路应加强辽金元时期历史资源展示,彰显千年古都的文化厚度。同时,还要重点表达对各类型红色旅游资源的展示(图18)。

Fig.18 The featured tour system

织补公共空间结构,推进文化交融的公共空间环境建设,延续老城特有的城市园林化景观。针对主要位于王府官邸、名人故居、会馆、寺庙等周边的文化型公共空间,营造供人游憩的绿化空间。生活型公共空间则鼓励四合院居家住户栽花植树,建议以传统本地的枣树、海棠、丁香、夹竹桃、榆叶梅等花木为主,形成优质的绿化环境。利用胡同内的有限条件进行立体绿化,包括墙面绿化、景观廊架、拆违建绿等方式,营造精致的园林景观,展现胡同魅力(图19)。

▲ 图19 | 公共空间体系

Fig.19 The public space system

资料来源:笔者自制。

城市设计针对活力街区缺失的碎片化区域进行公共空间的结构织补,构建公共空间的结构骨架和层级体系,包括什刹海、金融街西单、前门王府井等5个特色公共服务副中心,同时结合自身现状树立不同的体验模式。优化西四、大栅栏等次级文化体验节点,充分结合不同的历史文化特色,结合中关村北侧外城创新环,充分加强外城空间联系渗透(图20)。

▲ 图20 | 公共服务体系

Fig.20 The public service system

资料来源:笔者自制。

探索近现代建筑保护和合理利用模式,体现老城多元文化,突出公益属性,鼓励将近现代建筑作为博物馆、展示馆、美术馆或科研展陈场所等,发挥文化传播、科研和教育功能。作为办公、院校的近现代建筑,划定开放区域,部分对公众开放。加强博物馆建设,营造精品文化科普线路,提升现状博物馆环境和公共服务功能,利用历史建筑资源建设新的特色博物馆;增强博物馆的开放性,充分发挥博物馆的教育资源举办科普讲座论坛等各类活动,传承优秀传统文化,弘扬时代精神。

展现晨钟暮鼓、鸽哨清脆、邻里相闻的影音魅力,体现老城特有的生活方式与温情记忆。利用文化地标场所,举行敲钟仪式、灯光秀等节庆活动,让传统文化焕发新活力。多途径实施城市降噪,限定分贝控制区,在政务核心区、学校周边采用路面降噪技术,推进什刹海、南锣鼓巷等地区商业业态的提升,加强噪音管理。丰富公园植被种类,吸引鸟类栖居形成群落,同时减少城市污染(图21)。

▲ 图21 | 城市影音体系

Fig.21 The city’s audio-visual system

新时代,新愿景,北京老城总体城市设计需要新思路、新理念、新方法。针对东方古都的杰出代表——北京老城,设计通过对北京老城东方营城智慧挖掘探索的研究主线,强调中轴线统领作用的“一轴带两翼”总体布局。在保护与发展并重的规划引导下,设计凝练了北京老城何以杰出的营城智慧——山水格局的自然调和、都城规制的礼制大成、理想城市的市井生活,揭示了北京老城历史传承的重大价值。在此基础上,通过传统城市设计与数字化城市设计技术方法的综合运用,设计进一步诠释了北京老城形态构成的内在规律特征,形成了“营城八法”的北京老城空间解析及价值体系,并最终指导了北京老城空间形态及环境的设计营造。

设计加深并丰富了今天人们对北京老城历史文化深层内涵、特别是古代的东方营城智慧的理解和诠释,其综合运用的各种大数据方法,对国内外其他类似历史都城的城市设计具有参考价值,同时,设计所呈现的历史环境和文化资源展示与社区生活的分享,展示了“以人民为中心”的北京老城历史保护和更新的新理念。在北京老城总体城市设计基础上,笔者又继续承接了北京中轴风貌评估课题研究,为北京中轴线申遗做了一些基础性的工作。

(北京老城总体城市设计项目编制于2017-2018年,由南京东南大学城市规划设计研究院有限公司与北京市建筑设计研究院有限公司合作完成,项目主要成员为王建国、吴晨、杨俊宴、陈薇、郑天、朱骁、史宜、陈兴、郑屹、夏丝飔、沈宇驰、吕明扬、张珣、李婧、杨蕾等。)

① 2014年2月26日习近平总书记视察北京工作时的讲话。

② 国务院办公厅.《北京城市总体规划(2016年—2035年)》发布. http://www.gov.cn/xinwen/2017-09/30/content_5228705.htm。

③ 2011年5月,北京市文物局委托北京市城市规划设计研究院编制《北京中轴线保护规划》,是北京市实施中轴线遗产保护管理的指导性文件。

④ 2018年,由清华大学建筑设计研究院文化遗产保护中心、北京市城市规划设计研究院城市设计所负责编制了《北京中轴线风貌管控设计导则》。

参考文献

[1] 施卫良,和朝东,胡波,等. 贯彻中央精神,回应时代要求——北京新总规的几个重点[J]. 城市规划,2017,41(11):17-22.

SHI Weiliang,HE Chaodong,HU Bo,et al. Following the National Strategy,Responding to the Call of Age:Several Key Points in New Beijing City Master Plan[J]. City Planning Review,2017,41(11):17-22.

[2] 蔡奇. 更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,为建设国际一流的和谐宜居之都而努力奋斗——在中国共产党北京市第十二次代表大会上的报告[J]. 前线,2017(7):4-17.

CAI Qi. Unite More Closely Around the Central Committee with Xi Jinping at the Core and Strive to Build a World-Class,Harmonious,and Livable City:Report at the 12th Congress of the Communist Party of China in Beijing[J]. Qian Xian (Frontline),2017(7):4-17.

[3] 熊梦祥. 析津志辑佚[M]. 北京:北京古籍出版社,1983

XIONG Mengxiang. Gathered Fragments of the Xi Jin Zhi[M]. Beijing:Beijing Guji Press,1983.

[4] 边兰春,梁思思,陈明玉. 生态健康视角下东方城市设计智慧再演绎——以北京营城思想为例[J]. 中国园林,2018,34(12):23-28.

BIAN Lanchun,LIANG Sisi,CHEN Mingyu. Re-interpretation of Eastern Urban Design Wisdom from the Ecological Health Perspective:A Case Study of Beijing Inner City[J]. Chinese Landscape Architecture,2018,34(12):23-28.

[5] 王建国. 从理性规划的视角看城市设计发展的四代范型[J]. 城市规划,2018,42(1):9-19,73.

WANG Jianguo. Four Generations of Urban Design Paradigm from a Rational Planning Perspective[J]. City Planning Review,2018,42(1):9-19,73.

[6] 孙小鹏,张梦宇,陈静勇. 北京老城历史文化街区景观色彩风貌保护研究[J]. 北京规划建设,2019(4):117-121.

SUN Xiaopeng,ZHANG Mengyu,CHEN Jingyong. Research on the Protection of Landscape Color and Style of Historic and Cultural Areas in the Old City of Beijing[J]. Beijing Planning Review,2019(4):117-121.

[7] 王建国,杨俊宴. 平原型城市总体城市设计的理论与方法研究探索——郑州案例[J]. 城市规划,2017,41(5):9-19.

WANG Jianguo,YANG Junyan. Research and Exploration on the Theory and Methods of Integrated Urban Design in Plain City:Take Zhengzhou as an Example[J]. City Planning Review,2017,41(5):9-19.

[8] 张悦,郝石盟,朵宁,等. 开间更新:一种基于整体保护与人居改善的北京老城微更新模式[J]. 建筑学报,2018(7):16-22.

ZHANG Yue,HAO Shimeng,DUO Ning,et al. Bay Renewal:A New Pattern of Micro Urban Renewal for Beijing’s Old City Based on Holistic Preservation and Human Settlement Improvement[J]. Architectural Journal,2018(7):16-22.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

规划问道

规划问道