历史建筑

历史建筑是历史文化名城的重要组成部分,也是中华优秀传统文化的重要载体之一,在经济社会、历史文化、科学技术、建筑艺术等方面具有显著价值,突出反映地方特色和时代特点。保护和利用好历史建筑,对保护传统风貌、延续历史文脉、留存城市记忆、提升城市品质意义重大。

作为全国第一批历史建筑保护利用试点城市,北京研究制定了历史建筑保护利用的政策措施,积极推动实施了一批历史建筑活化利用的优秀案例。由北京历史文化名城保护委员会办公室指导、北京市规划和自然资源委员会支持,北京建筑大学组织编制了《北京市历史建筑保护图则》。本栏目精选部分优秀案例,旨在展现历史建筑之美,引导科学保护利用,持续推动新时代首都历史文化名城保护工作。

北京电子管厂,即原电子工业部所属的774厂,由周恩来总理批准筹建,选址于酒仙桥电子工业区,始建于1953年。该厂是我国“一五”(1953~1957年)时期,苏联对新中国工业领域的156个援助项目之一。

1956年,北京电子管厂开工投产。在新中国成立后的30年间,北京电子管厂曾是中国最大、最强的电子元器件厂(20世纪60年代是亚洲最大的电子管厂)。

1956年厂区建成时的主体建筑在布局上沿东西向中轴对称,从前至后(自西向东)包括“前三楼”——门楼(现为B1号楼)、门楼后对称布局的办公楼(现为B2号楼)和食堂(现为B3号楼),以及后面的101厂房(现为B4~B9号楼)与再后面的102厂房(现为B12号楼)。建筑均为对称布局。101厂房约3万平方米,102厂房约1万平方米,均为电子元器件生产车间。

20世纪60年代在厂区东北侧增建大型仿101厂房(现为B36号楼),也用于生产电子管。同时增建各类服务配套设施用房。

1993年4月,北京电子管厂成立了混合所有制的北京东方电子集团股份有限公司,把电子管厂的办公楼和部分厂区辟为“东方花园”使用。后对建筑进行了改造,成为京东方恒通国际商务园(BOE Universal Business Park,简称UBP),逐渐成为北京市朝阳区一处集办公、休闲、绿色低碳于一体的花园式商务科技园区。

该建筑群内的门楼、办公楼、食堂建筑展现了当时对中国民族形式建筑的探索,建筑造型端庄、典雅,局部施以大量简化的中国传统建筑构件装饰,具有典型的民族主义与现代建筑融合的特征,体现了较高的历史、艺术和科学价值;该建筑群内的厂房建筑属典型的苏联式现代工业建筑风格,巨大的建筑体量,灵活布局,造型简洁、平稳、舒展,建造技术体现时代特征,为现代工业建筑发展演变研究提供了难得的实物史料,具有一定的历史、艺术和科学价值。

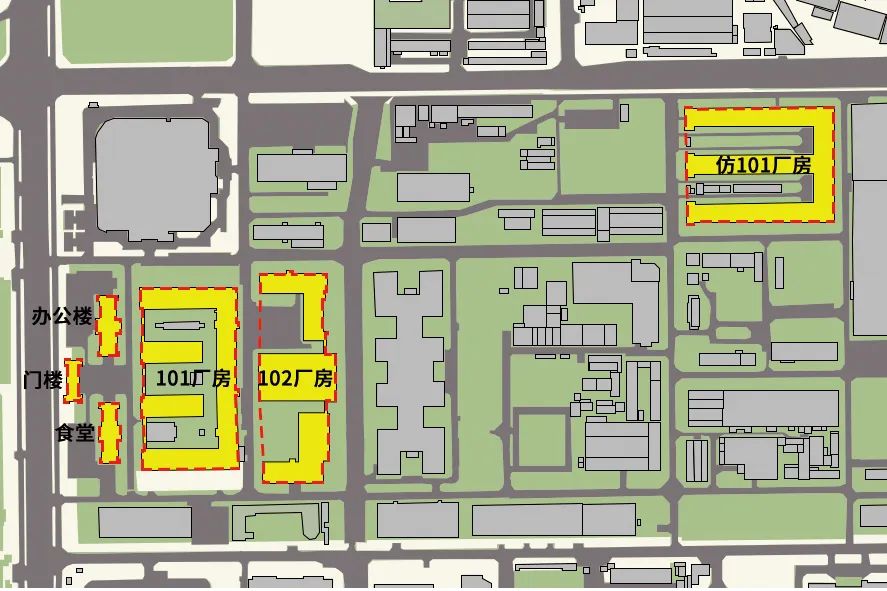

平面位置示意图

1

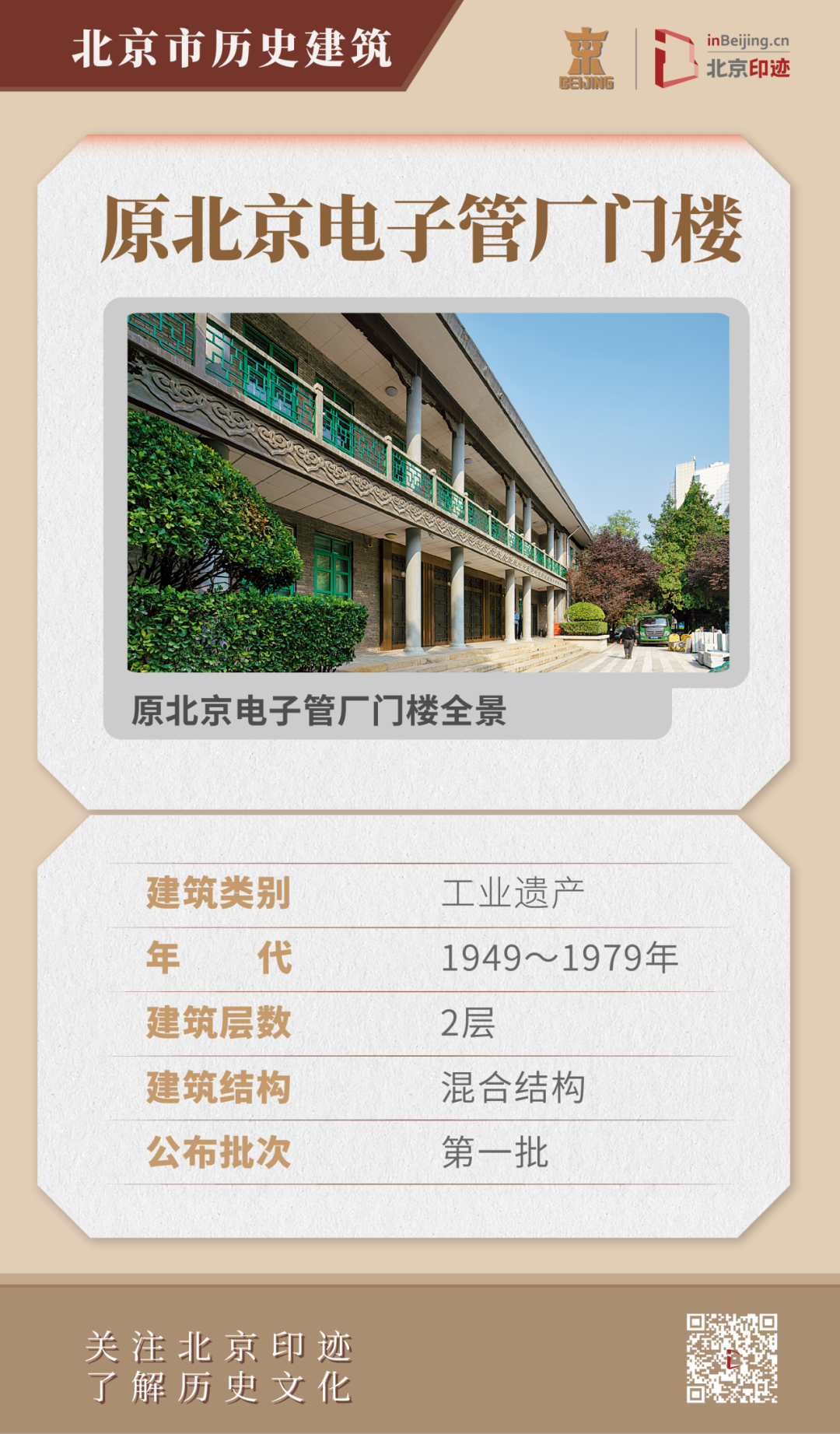

原北京电子管厂门楼

原北京电子管厂门楼,现在是B1号楼,位于厂区西入口,建于1956年,是建厂初期的主要建筑,与办公楼、食堂共同称为“前三楼”。

南立面

门楼为厂区主入口,面向西侧外部道路。建筑平面矩形,高2层,混合结构,为典型的中西合璧式建筑风格。建筑为青砖清水墙,一层窗下做仿石外墙裙,混凝土仿中式歇山屋顶,屋面灰色机瓦。建筑东、西立面均设有外廊,对称布局,石质台明上排布8根灰色混凝土柱,一层混凝土梁外侧面仿中式挂檐板装饰灰色连续如意纹,二层混凝土梁外侧面仿中式额枋及雀替。南、北侧立面一致,有嵌入式阳台、铁栏杆。屋顶歇山面设透气窗,混凝土博风板下装饰有悬鱼。

檐部装饰

阳台装饰

2

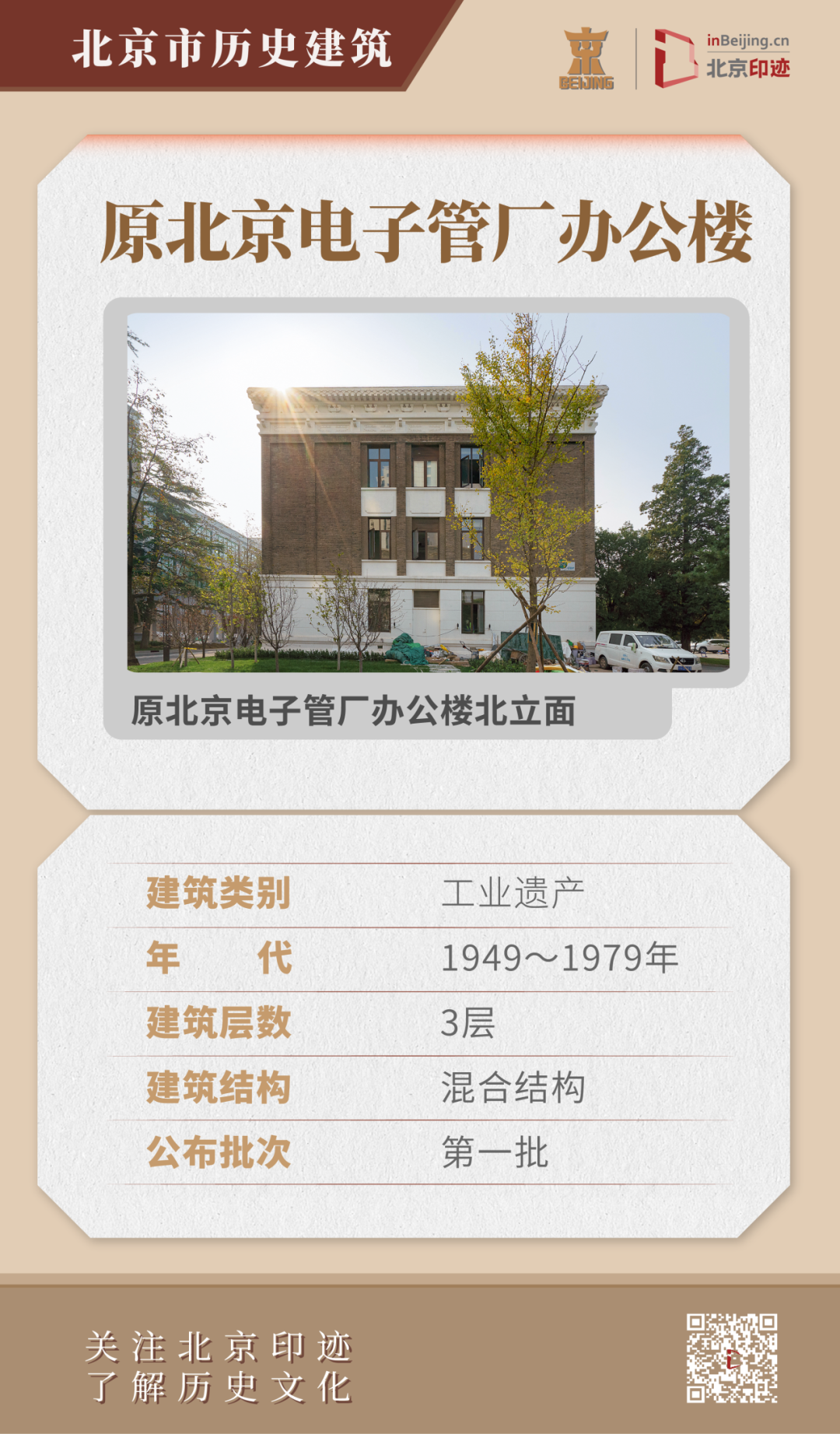

原北京电子管厂办公楼

原北京电子管厂办公楼,现为B2号楼,位于厂区西侧入口门楼后北侧,建于1956年,是建厂初期的主要建筑,与门楼、食堂共同称为“前三楼”。改造后作为办公用房使用。

南立面

建筑平面呈矩形,中轴对称沿南北向展开,高3层,平屋顶,混合结构,为典型的中西合璧式建筑风格。建筑为青砖清水墙,建筑立面以简化的仿中式建筑构件装饰;山墙面凸出青砖壁柱,二、三楼窗下搭配白色窗间墙;入口突出白色水泥三角屋檐装饰,下面雕刻出中式额枋和雀替造型,搭配回纹装饰;屋顶仿中式建筑装饰有白色瓦当、方椽、斗栱、额枋、梁头等。

窗户装饰

立面及窗户装饰

檐部装饰

檐部装饰

3

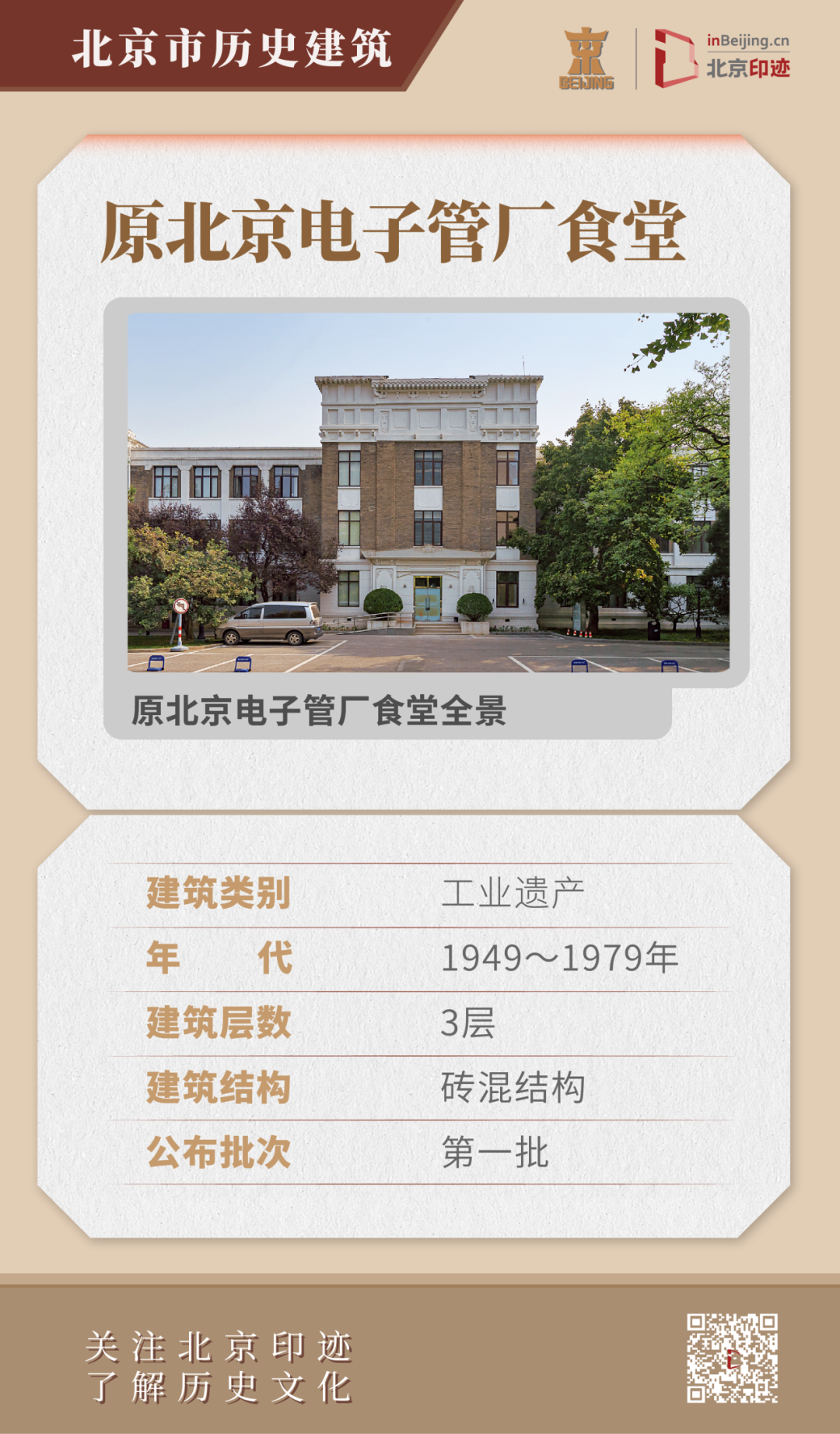

原北京电子管厂食堂

原北京电子管厂食堂,现为B3号楼,位于厂区西侧入口门楼后南侧,和办公楼沿中轴线对称布置,建于1956年,是建厂初期的主要建筑,与门楼、办公楼共同称为“前三楼”。改造后作为办公用房使用。

窗户及立面装饰

该建筑沿南北向展开,三段式,对称布局,中间和两端凸起,建筑高3层、砖混结构、平屋顶,与北侧办公楼平面布局基本一致,立面造型局部细节作了简化处理,如东侧入口无雨篷门头装饰。

南立面

檐部装饰

入口装饰

入口装饰

4

原北京电子管厂101厂房

原北京电子管厂101厂房,现为B4-B9号楼,位于厂区西侧入口“前三楼”后面,建于1956年,是建厂初期的主要建筑,为电子元器件生产车间。改造后作为办公用房使用。

东立面

101厂房是大型组合式建筑,平面呈“四”字形,由5个“方盒子”组成。东侧为一长条形建筑,西侧为长廊,中间连接4座建筑,并形成3个矩形封闭庭院。建筑整体沿东西向中轴对称,四面均有入口,混合结构,高3层,缓坡屋顶。建筑为现代主义风格,3层均由灰色腰线分隔,沿横向伸展,简洁、大气。青砖清水墙,规则排布的矩形玻璃窗内凹,形成丰富的光影变化。楼梯间高出屋顶2层。内庭院后加建中式亭子,布置绿化景观。

廊下装饰

窗户

5

原北京电子管厂102厂房

原北京电子管厂102厂房,现在是B12号楼,位于厂区101厂房的后面,建于1956年,是建厂初期的主要建筑,为电子元器件生产车间。改造后作为办公用房使用。

东立面

檐部装饰

102厂房是大型组合式建筑,平面呈“山”字形,整体由5个“方盒子”组成,建筑整体沿东西向中轴对称,均为平屋顶。中间建筑体量最大,高4层;南、北两翼各伸出“L”形建筑,高2层;中间为2个面向西侧的开敞式庭院。建筑为青砖清水墙面,每层楼板处皆用白色复杂线脚作为横向分隔,连续伸展,显得简洁、大气。规则排布的矩形玻璃窗,统一的白色窗过梁,呈现极强的韵律感和丰富的光影效果。

6

原北京电子管厂仿101厂房

原北京电子管厂仿101厂房,原为B36号楼,位于厂区的东北角,是20世纪60年代为扩大电子元器件生产线而增建的主要建筑。改造后作为办公用房使用。

西立面

窗户装饰

仿101厂房是大型组合式建筑,整体仿照101厂房形式,由4个“方盒子”组成“山”字形,对称布局,由东侧1个长条形东西向建筑,连接3座南北向建筑,中间为2个面西的开敞庭院。建筑高3层,平屋顶,混合结构,现代主义风格。灰色基座,青砖清水墙面,水泥窗间墙,建筑外立柱边框刷成白色进行划分。西侧入口略向外凸,为圆拱形门、窗,顶部装饰白色复杂线脚。内部装修保留混凝土梁柱及管道设备。建筑外立面为满足现代建筑消防要求,后期加设封闭式疏散楼梯间。

内容来源:《北京市历史建筑保护图则》

本文图片均来源于《北京市历史建筑保护图则》,仅供学习交流

相关阅读

原北京丝绸厂历史建筑群:北京丝绸工业发展的实物见证

国家奥林匹克体育中心历史建筑群:中国体育发展对外窗口

北京林业大学近现代历史建筑群:布局严谨、沉稳大气

中国农业大学近现代历史建筑群:建校之初重要的实物见证

北京航空航天大学近现代历史建筑群:中式传统与现代风格结合

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):原北京电子管厂历史建筑群:中国民族形式与现代工业风格

规划问道

规划问道