【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《上海历史地段城市更新“网红化”的空间生产机制研究——以长宁区愚园路更新改造为例》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

近年来,上海历史地段城市更新的“网红化”趋势愈加明显,城市更新项目呈现出与城市热门景点相当的打卡热度(图1)。

图1 上海市中心城区小红书APP打卡热度示意图

存量时代,城市更新的核心问题在于更新动力不足,收益难以覆盖成本,需尽力谋求后续运营收入。由于历史地段在文化和场景方面具有先天优势,这些地段的城市更新项目便开始探索文化转向、场景营造等手段,同时利用新媒体技术制造流量、吸引客群,以期通过“网红化”提高历史地段的运营收益。已有一些研究对此类更新模式的资本逻辑和媒介作用进行解读,但对其影响尚缺乏系统分析。

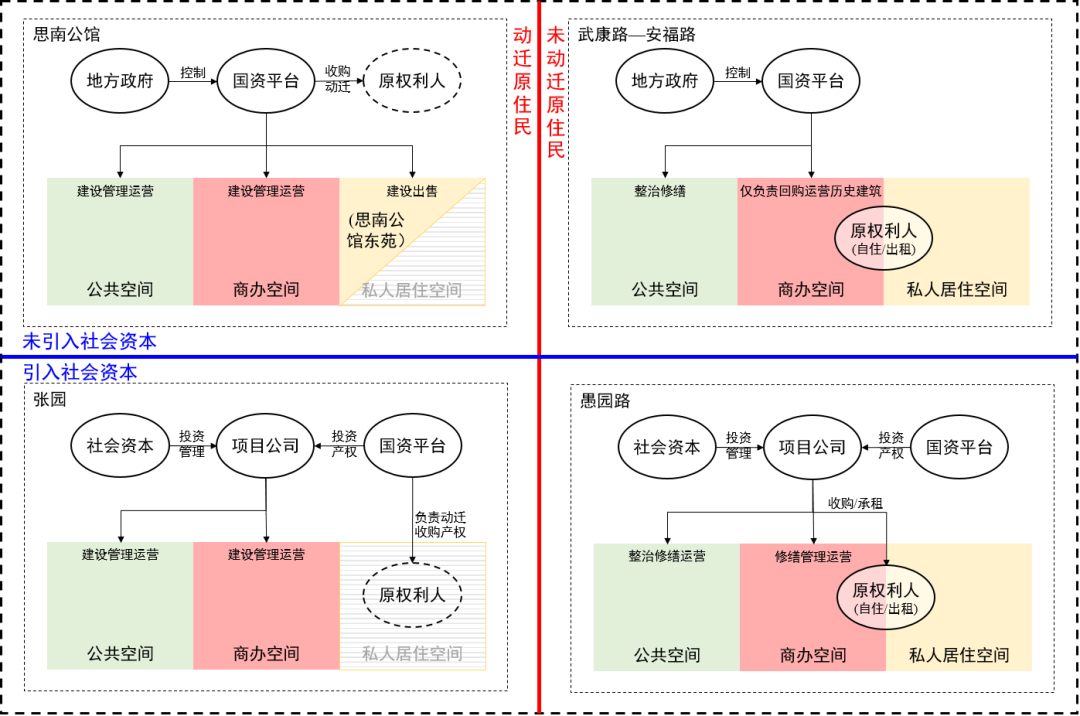

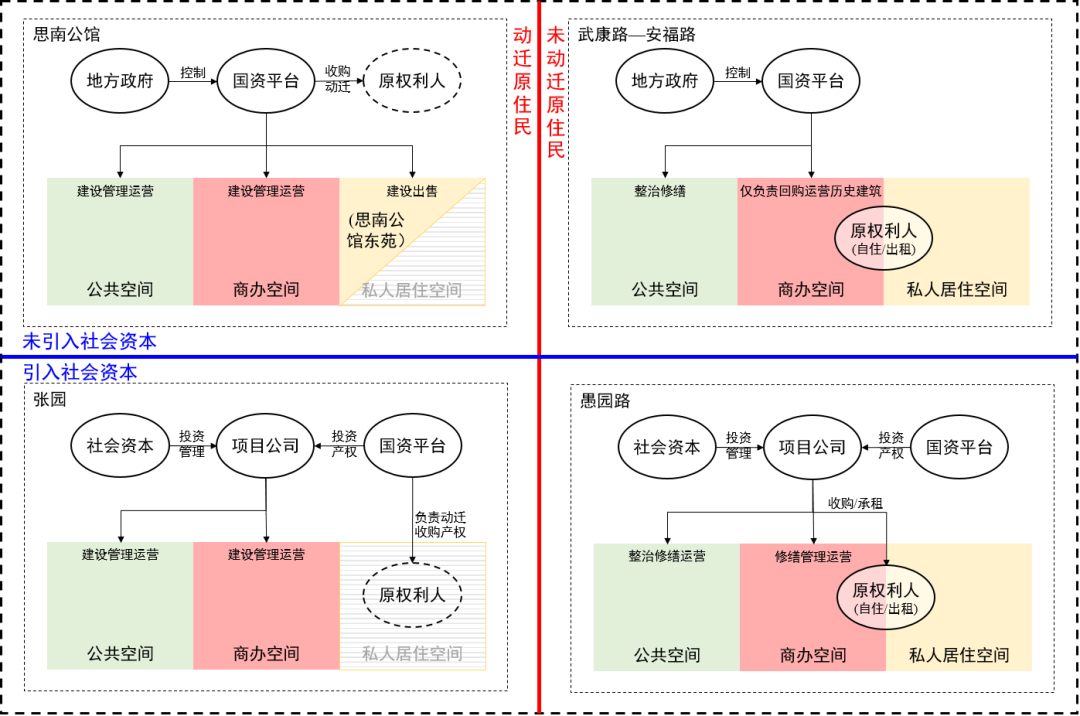

本文以“是否引入社会资本”和“是否动迁原住民”为区分标准,将上海市自2010年以来的“网红化”更新项目总结为4种类型/模式:(1)思南公馆的更新往往被视为政府主导的“新天地”模式;(2)张园的更新则在此基础上增加了社会资本参与;(3)在武康路—安福路的更新中,地方政府仅介入历史建筑和环境的整治修缮;(4)愚园路的更新改造则在未动迁原住民的前提下引入了社会资本,实现了“轻资产”更新模式(图2)。愚园路所属的上海市长宁区的地区生产总值和公共财政收入在全市各区县排名并不靠前,其财力难以实现统一征收或大量投入的更新路径。因此本研究试图以愚园路为案例,重点关注其是否已探索出有机更新的可行路径和理想状态。

图1 上海市中心城区小红书APP打卡热度示意图

存量时代,城市更新的核心问题在于更新动力不足,收益难以覆盖成本,需尽力谋求后续运营收入。由于历史地段在文化和场景方面具有先天优势,这些地段的城市更新项目便开始探索文化转向、场景营造等手段,同时利用新媒体技术制造流量、吸引客群,以期通过“网红化”提高历史地段的运营收益。已有一些研究对此类更新模式的资本逻辑和媒介作用进行解读,但对其影响尚缺乏系统分析。

本文以“是否引入社会资本”和“是否动迁原住民”为区分标准,将上海市自2010年以来的“网红化”更新项目总结为4种类型/模式:(1)思南公馆的更新往往被视为政府主导的“新天地”模式;(2)张园的更新则在此基础上增加了社会资本参与;(3)在武康路—安福路的更新中,地方政府仅介入历史建筑和环境的整治修缮;(4)愚园路的更新改造则在未动迁原住民的前提下引入了社会资本,实现了“轻资产”更新模式(图2)。愚园路所属的上海市长宁区的地区生产总值和公共财政收入在全市各区县排名并不靠前,其财力难以实现统一征收或大量投入的更新路径。因此本研究试图以愚园路为案例,重点关注其是否已探索出有机更新的可行路径和理想状态。

图2 上海市历史城区的4种有机更新模式示意图

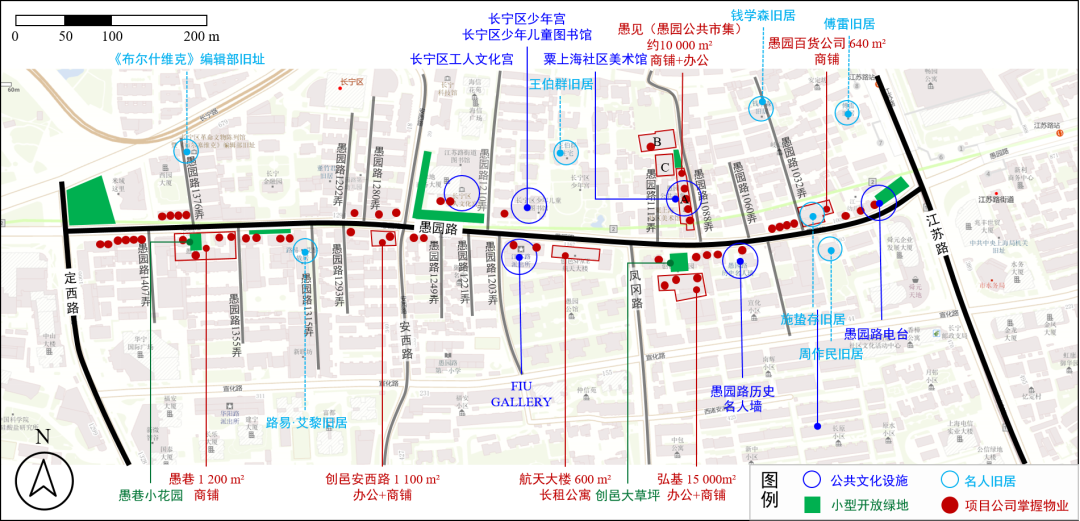

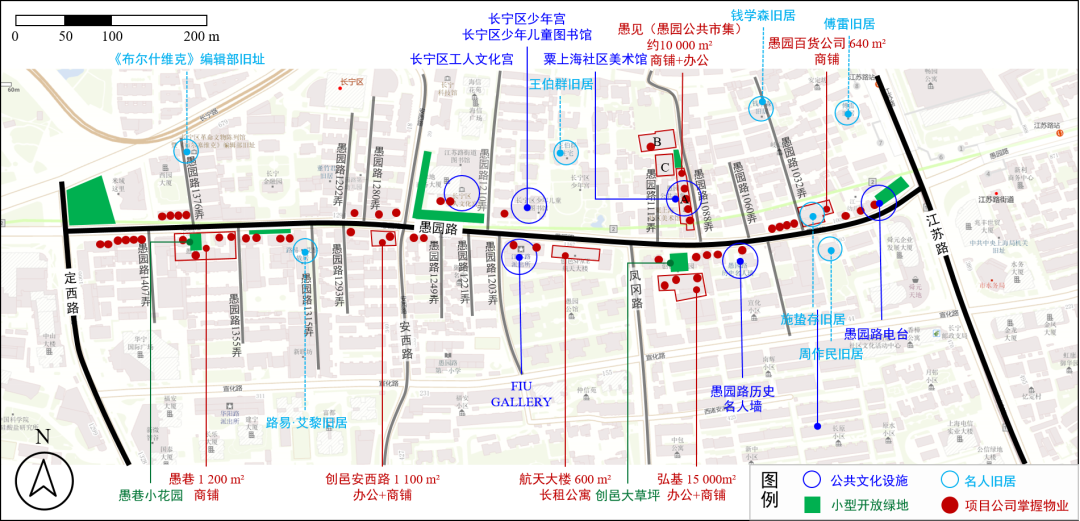

愚园路是20世纪初公共租界越界筑路的产物,两侧留存几十处优秀历史建筑和文保单位,享有“百年愚园路,半部上海史”的美誉。2014年,长宁区提出对愚园路进行更新改造,以江苏路—定西路路段为试点改造段(全长850 m)(图3),同年成立“上海愚园文化创意发展有限公司”作为更新运营主体。2015—2016年,更新运营主体首先对沿线绿化景观节点进行改造,同时推进重要地块收储和使用权归集,为后期更新创造条件。2018—2020年,愚园路作为长宁区重点打造的四个特色街区之一,由财政拨款实施架空线入地、合杆整治等工作;同时更新运营主体加大改造力度,推出较大体量的更新项目,再逐步开展整体业态更新。至2023年,愚园路更新改造已见成效,入选第二批国家级旅游休闲街区、第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单。

图2 上海市历史城区的4种有机更新模式示意图

愚园路是20世纪初公共租界越界筑路的产物,两侧留存几十处优秀历史建筑和文保单位,享有“百年愚园路,半部上海史”的美誉。2014年,长宁区提出对愚园路进行更新改造,以江苏路—定西路路段为试点改造段(全长850 m)(图3),同年成立“上海愚园文化创意发展有限公司”作为更新运营主体。2015—2016年,更新运营主体首先对沿线绿化景观节点进行改造,同时推进重要地块收储和使用权归集,为后期更新创造条件。2018—2020年,愚园路作为长宁区重点打造的四个特色街区之一,由财政拨款实施架空线入地、合杆整治等工作;同时更新运营主体加大改造力度,推出较大体量的更新项目,再逐步开展整体业态更新。至2023年,愚园路更新改造已见成效,入选第二批国家级旅游休闲街区、第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单。

图3 愚园路(江苏路—定西路路段)示意图

图3 愚园路(江苏路—定西路路段)示意图

本文以长宁区愚园路更新改造为研究案例,将媒介地理学和空间生产理论延伸应用到中国语境及城市更新中,构建“抽象空间—增强空间【augmented space,即虚拟空间和实体空间不再是两个独立维度,而是互相定义的连续体】—具体空间”的空间生产分析框架,旨在全面理解当前历史地段城市更新“网红化”的空间秩序形成机制及其影响,以及内部各主体不同的动机和行为逻辑(图4)。

图4 上海历史地段“网红化”更新的空间生产分析框架

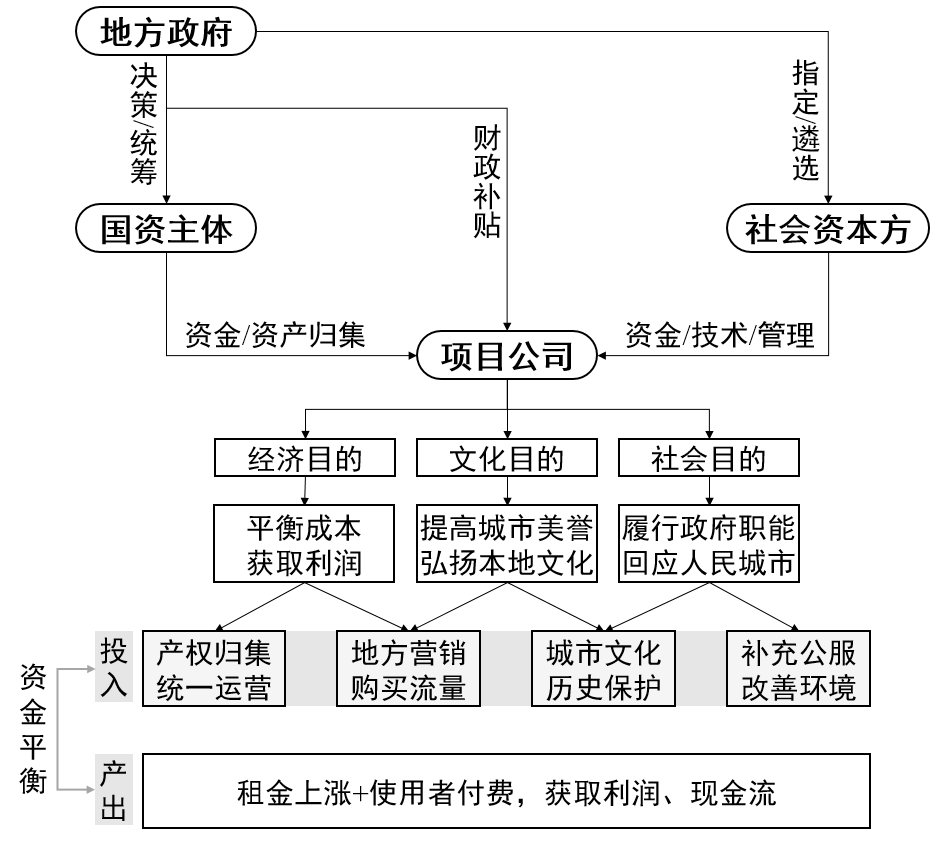

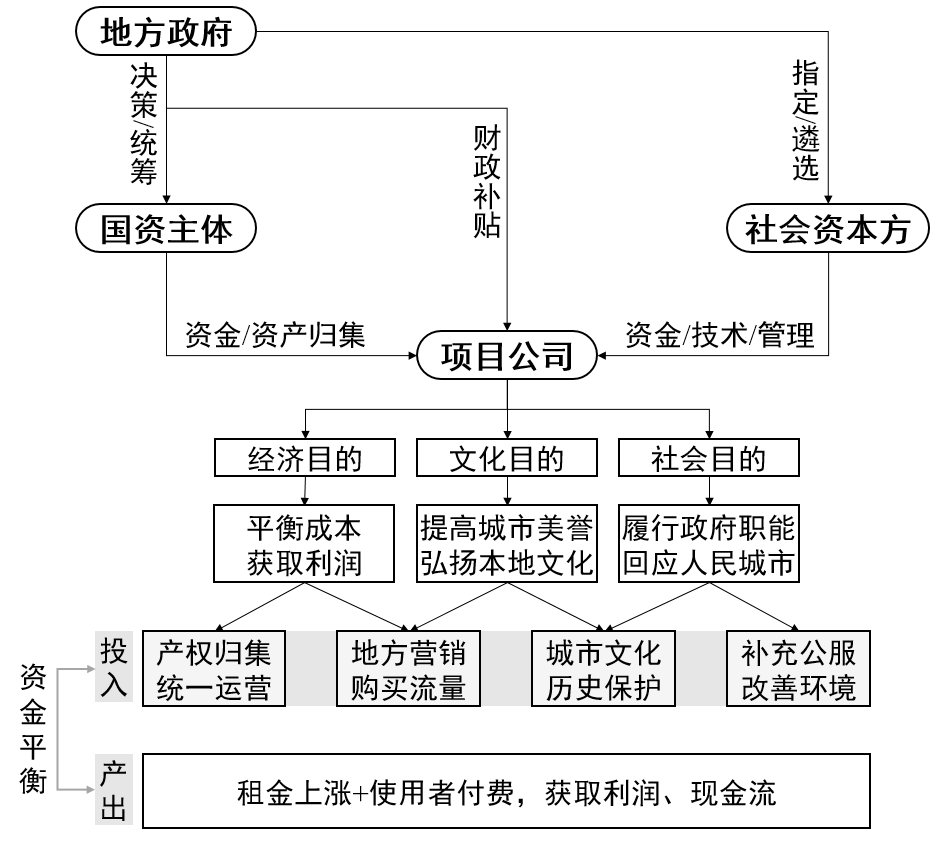

本文研究结论如下。一是抽象空间是政治经济逻辑下的空间建构,权力统领资本完成经济、文化、社会多线任务,而租金上涨和使用者付费是主要收益来源,资本通过注意力份额【注意力经济(Attention Economy)强调在信息过剩的社会中,吸引和保持消费者的注意力是一种重要的商业策略;注意力份额更具体地探讨了如何在多个竞争选项之间分配用户的注意力】获取垄断地租(图5)。

图4 上海历史地段“网红化”更新的空间生产分析框架

本文研究结论如下。一是抽象空间是政治经济逻辑下的空间建构,权力统领资本完成经济、文化、社会多线任务,而租金上涨和使用者付费是主要收益来源,资本通过注意力份额【注意力经济(Attention Economy)强调在信息过剩的社会中,吸引和保持消费者的注意力是一种重要的商业策略;注意力份额更具体地探讨了如何在多个竞争选项之间分配用户的注意力】获取垄断地租(图5)。

图5 历史地段“网红化”城市更新的权力资本逻辑

二是在增强空间中,资本通过空间科学和话语投资,运用社交媒介,实现并增强了抽象空间对具体空间的支配作用。空间科学制造视觉奇观,项目公司对改造后的空间在社交媒介上进行话语投资,社交媒介再将奇观升级为数字奇观,助力符号传播(图6)。

图5 历史地段“网红化”城市更新的权力资本逻辑

二是在增强空间中,资本通过空间科学和话语投资,运用社交媒介,实现并增强了抽象空间对具体空间的支配作用。空间科学制造视觉奇观,项目公司对改造后的空间在社交媒介上进行话语投资,社交媒介再将奇观升级为数字奇观,助力符号传播(图6)。

图6 愚园路上不断更新的“打卡”装置

图6 愚园路上不断更新的“打卡”装置

三是在具体空间中,普通消费者产生主体性缺失和重构的可能性,商户、原住民调动各自的微观权力空间,灵活性服从或直接、间接、被动抵抗,再反作用于抽象空间。原住民或因“打卡”行为、频繁举办活动的干扰而产生直接或间接的抵抗策略。当过量的“网红”业态对本地社区型业态和早期入驻商家形成挤出效应,“高频率低消费”的“打卡”行为会导致“网红”业态频繁更替,这些撤离实为被动抵抗。

本文以愚园路为例,对“网红化”更新的空间生产机制进行系统化研究,笔者认为其积极作用与问题隐患共存。愚园路更新改造确实实现了经济、文化、社会多重效益,探索出了不完全依赖财政投入、不增加政府债务的城市有机更新可行路径,但不断涌现的“网红化”城市更新正在视觉和物质上引发“增强绅士化”。此类更新的盈利模式依然是以租金获取稳定现金流的传统方式,而租金上涨是有限度的,超过一定阈值后实体经济无法承受,微观个体将做出抵抗的能动反应——“网红”难以“长红”的隐患正在于此。UPI

对本文感兴趣的读者,可于中国知网检索本文的录用首发版本。

作者:周琳,同济大学建筑与城市规划学院,博士研究生;高级工程师。119424107@qq.com

陈晨(通信作者),同济大学建筑与城市规划学院,上海市城市更新及其空间优化技术重点实验室,副教授,博士生导师,城市规划系副系主任。tjupchenchen@tongji.edu.cn

谢苑仪,同济大学建筑与城市规划学院,硕士研究生

李欣,同济大学建筑与城市规划学院,博士研究生

彭姗妮,上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心,工程师

编辑 | 高淑敏

排版 | 顾春雪

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 上海历史地段城市更新“网红化”的空间生产机制研究——以长宁区愚园路更新改造为例【抢先版】

图1 上海市中心城区小红书APP打卡热度示意图

图1 上海市中心城区小红书APP打卡热度示意图 图2 上海市历史城区的4种有机更新模式示意图

图2 上海市历史城区的4种有机更新模式示意图 图3 愚园路(江苏路—定西路路段)示意图

图3 愚园路(江苏路—定西路路段)示意图 图4 上海历史地段“网红化”更新的空间生产分析框架

图4 上海历史地段“网红化”更新的空间生产分析框架 图5 历史地段“网红化”城市更新的权力资本逻辑

图5 历史地段“网红化”城市更新的权力资本逻辑 图6 愚园路上不断更新的“打卡”装置

图6 愚园路上不断更新的“打卡”装置

规划问道

规划问道