以下文章来源于新建筑 ,作者张光玮

*原文刊载于《新建筑》2024年第6期

文章摘要

1.1 外廊式建筑的滥觞

外廊式建筑,被认为是由西方殖民者最早在南亚次大陆为适应当地炎热气候,吸取当地建筑特色而产生的一种以带有休闲功能的、以外廊为标志的建筑样式。18世纪末到19世纪初,这种样式在中国早期开埠城市和租界地风靡一时。空间组织上,外廊最开始确实具有抵御日晒又兼具通风的实用性,因而拥有与室内房间相当的长宽比例和面积。鉴于中国传统木结构建筑体系下也有各种带柱的开敞或半开敞檐下空间,因此外观上的“洋气”恐怕才是近代以来建造者采用外廊样式的主要目的。在亚、非、美、澳等西方侵略者踏足之地被效仿建设泛滥之后,所谓“外廊式建筑”可能是任意形式的建筑加上西洋古典的外廊立面,即被赋予“英式”“西方”“高贵”“异国情调”乃至“买办”“殖民”的标签。

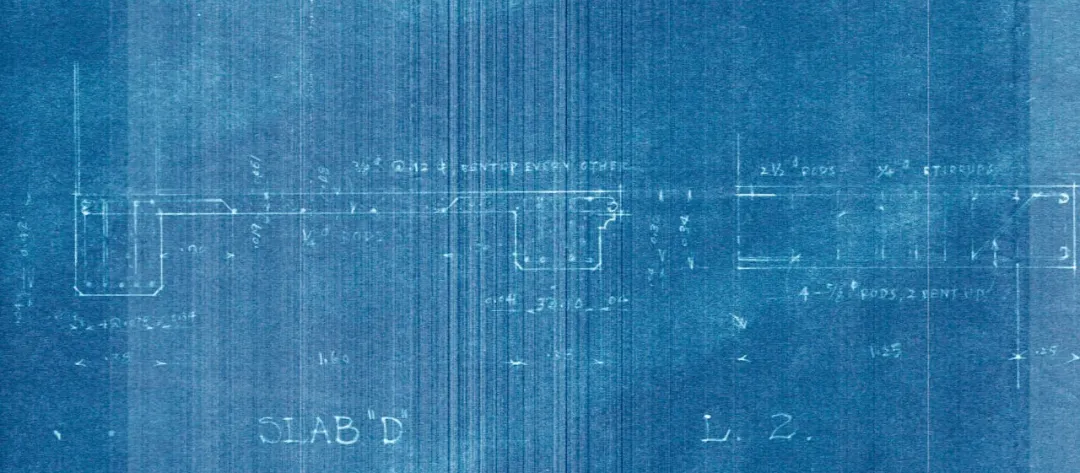

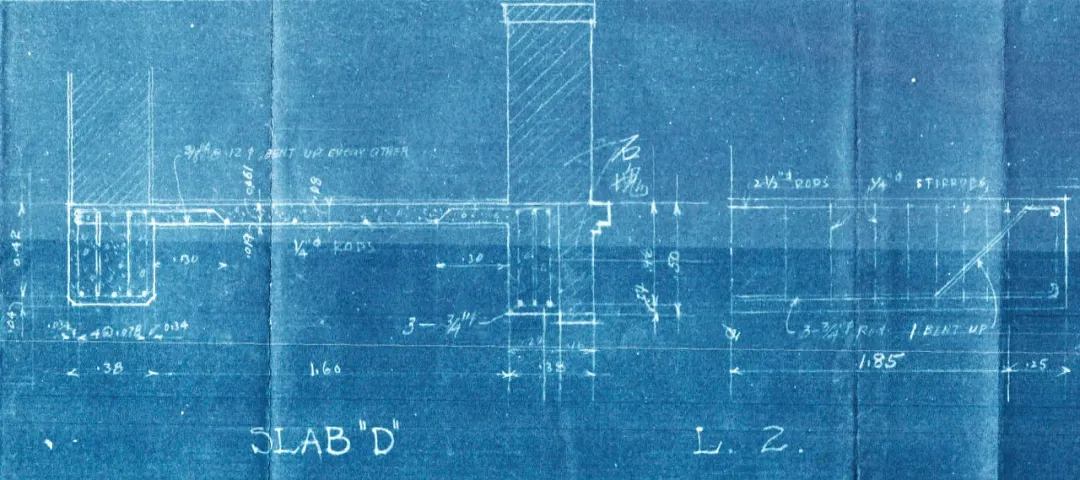

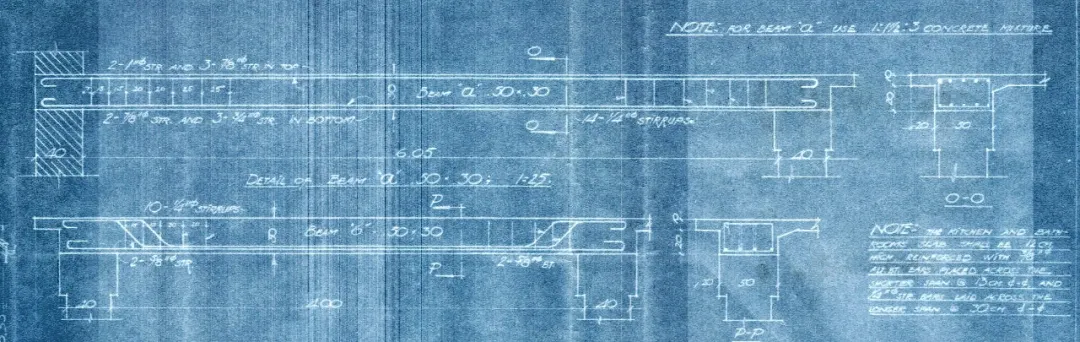

1.2.1 外来技术

图/鼓浪屿日领馆鸟瞰

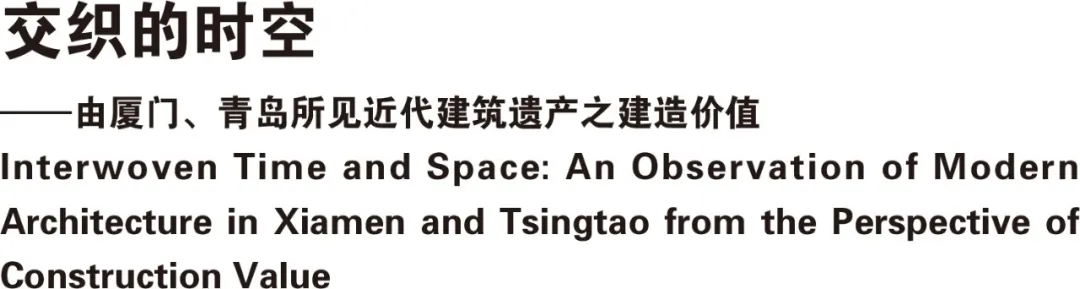

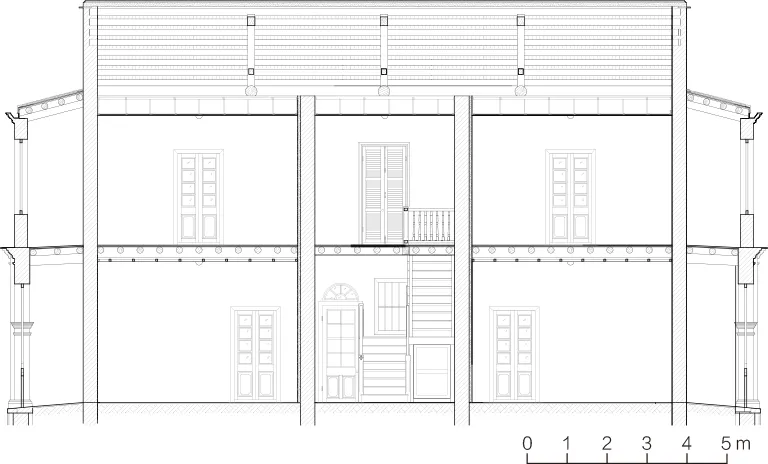

当然,留存至今的一切并非一次建成,比如环绕四周的外廊混凝土板及和室的部分即是后期改造而成。在建造之初的往来文书和最后与承建商签订的契约中,详细考量了造价及各主要部分的构造与用材,立志要建成“最坚固的、与帝国领事馆相匹配的当地头等建筑”。经费预算上,也是相当阔绰:本地建房只要七千到一万美金,日领馆有足足两万预算,还是在选用本地特产且“润泽”之红砖和花岗岩,控制了部分造价的情况下。而软装、家具等内饰造价并不在土建的两万预算之内。

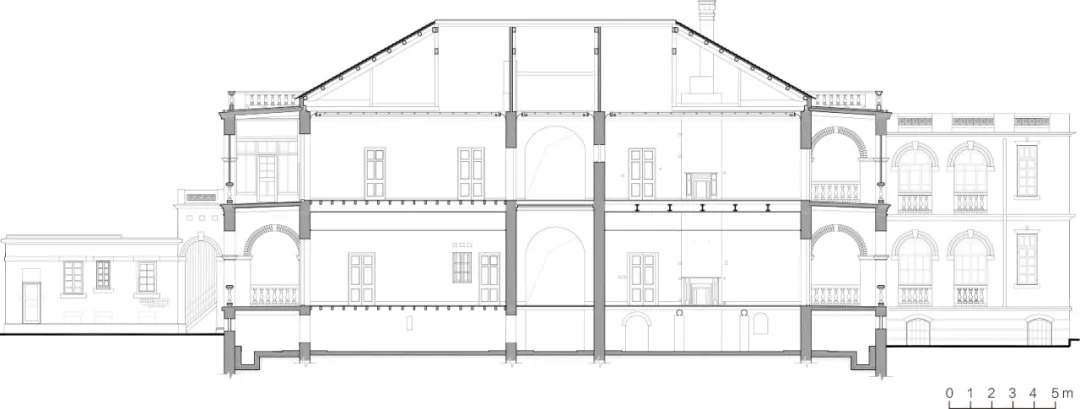

如果抛开内饰不谈(实际上现已基本无存),和鼓浪屿岛上其他建筑——无论是公馆还是私宅——相比,这个四周环绕着砖砌半圆拱券外廊的建筑都是相对朴素内敛的,没有繁复的柱式线脚和券洞形式变化,仅有少量石材腰线、拱座和拱心石装饰,栏杆宝瓶亦朴实无华。那诸多从“英国、香港、上海等地进口”的材料在哪里?从与承建商王添司的合同中可管窥一二。其中详列了造价构成,主体结构的砖瓦石木灰及少量钢材约占费用的五到六成,门窗地面花去三成,五金(黄铜)约占一成,其余花费在壁炉、灯盘和菊花雕饰等装饰物。

图/日领馆承建合同中的费用构成

在后附的说明书中,除了设计图和费用清单中已约定的内容,还进一步列出了其他材料和构造做法。例如:木梁下应有石托,地板应以企口拼接,楼梯和扶手使用柚木,梯梁采用硬木,按详图制安门窗油饰四道并安装冕玻璃,所有金属配件应从英国进口,壁炉架使用广东产大理石,吊顶使用板条,等。

在2016—2019年开展的勘察修缮工程中,清源文化遗产保护发展中心(文中简称CHCC)团队对该建筑做了详细勘察,发现用材和构件尺寸上略有出入,但总体原则基本相符。从木材的选用上看,基本上大木构件采用强度较高的杉、柏科(未采用合同约定的中国松),小木装修采用南洋硬木(实际选材比约定的要丰富)。

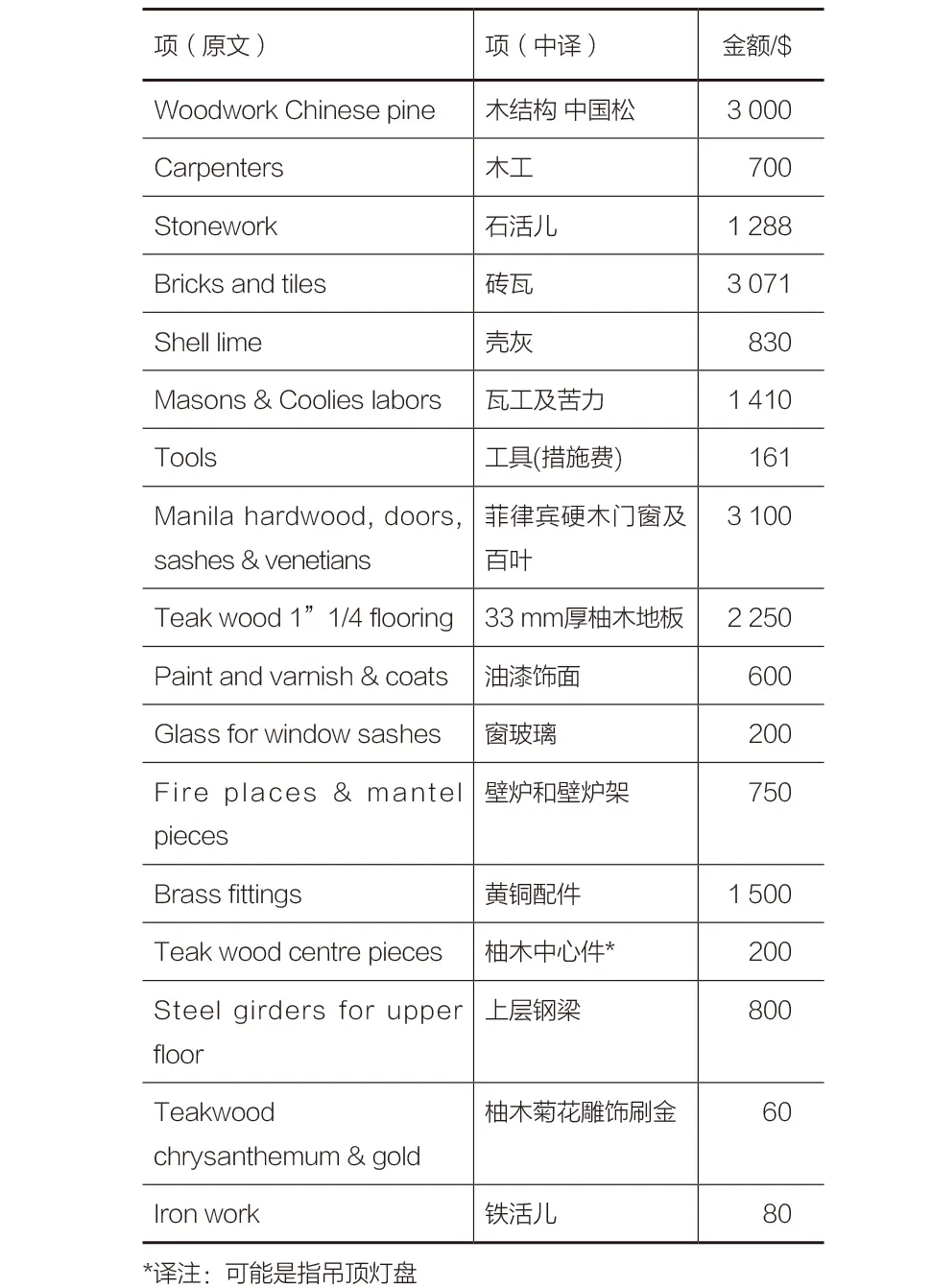

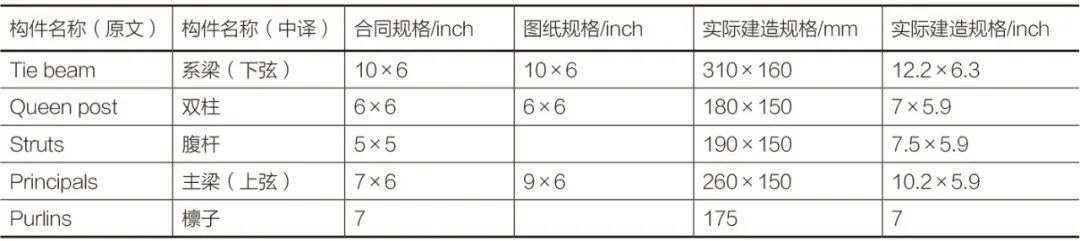

再考察其屋架。合同中不厌其烦地将主要构件尺寸一一列出,并要求严格照图执行。伊藤聪(1993年)评价其“是西洋的双柱架桁架同中国传统屋架的折衷,可能是学习过西洋建筑技术的中国工匠设计的”。而实际建成的屋架比设计图更接近典型的偶柱桁架“Queen Post Truss”,杆件尺寸也略有放大。由于部分木材上有“植松製材”的厂商印戳,锚栓墨线标记为日文“ボールド”(bolt),推测实际建造过程中可能有日籍技术人员参与。

显然,这是一栋经过详细考虑、周密计划,寄托了建造者的政治野心且有着充足经费支持的建筑。主楼建造完成20余年后,在其旁侧还建造了具有装饰艺术特征的早期现代建筑风格的警署和宿舍。若以今天的遗产眼光审视,日领馆有若干重要的价值积累阶段,贯穿了从前期筹划、始建之初,到后续使用中的重大变迁。另一方面,持续的使用、改造、材料老化和自然侵袭留下的物理痕迹,以及不同时期使用者和关联团体的社会、经济与文化活动,与整个地理环境与时代背景叠加在一起,赋予了遗存更深刻的象征性内涵。不将建筑看作一个时期的一个状态,确保各时代特征及价值载体的保存和延续,是21世纪修复的理念。

当初的建造方法逾百年之后成为一段可印证近代建筑技术阶段水平的证据。只是在复合、多元的价值体系下,技术和物质材料被稀释于其中,更像是服务于意志的上佳选品。要建造这样一个彰显革新态度的外廊式建筑,也并非一定要用到外来的技术。

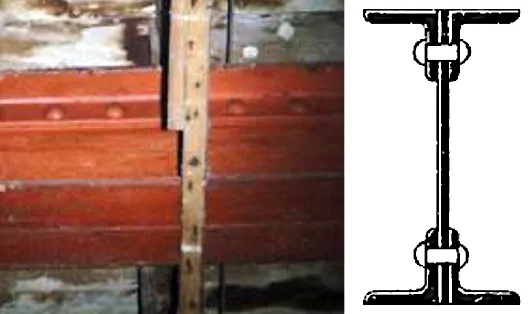

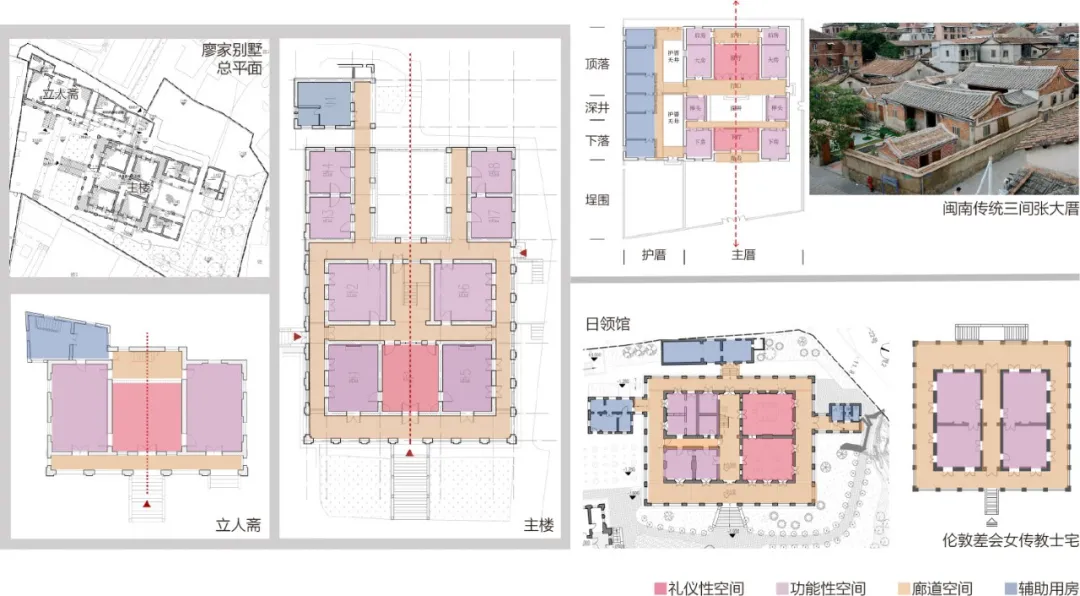

鼓浪屿岛上和日领馆几乎同期建设的廖家别墅,房主为印尼华侨家族,信奉基督教,其外观也是外廊式建筑。该建筑为砖木混合结构,主楼进深约18 m(主体13.3 m,加前后廊逾4.0 m),没有像日领馆(主体进深16.4 m,加前后廊7.0 m)一样用一个可以胜任此跨度的偶柱桁架,而是借鉴了传统勾连搭做法,用两个小的人字屋架组合形成前后两落歇山顶。内部可看到活用本地大厝建造经验的痕迹,如木结构用福建杉原木以钯钉相连,歇山山墙从平面升起,以硬山搁檩的方式承托部分梁架;楼檩同样用密集排布的原木承托楼板,在双层木板上铺设闽南建筑常见的红陶砖。相比之下,日领馆则采用了传自西方的组合H型钢承托长方形截面的木龙骨,除了木地面,更有新式的混凝土楼面。

除此之外,这组建筑还采用了很多传统工艺和材料。有些用传统材料模仿西式建筑元素或采取中西合璧的做法,如砖砌墙体外饰调色抹灰并做出层层叠叠的水平线脚,在外墙转角、匾额、外廊墙面、室内墙裙、壁炉等处还可见到用调色石灰膏、墨线等做出的仿立体石材、云石纹、花岗岩,甚至仿空斗砖墙的装饰效果;另外,门窗装修采用格子玻璃加百叶窗的近代样式,而门槛则用传统的小竹片拼花装饰。有些则带有浓厚的传统意味,如曾作为家族子弟读书使用的立人斋二层,则被赋予了房主“诗书传家”之厚望,中央主厅按大厝厅堂样式设照壁和雕花笼扇,梁枋线脚、藤箍及扁托为髹漆贴金工艺;在外廊木装修走马板上,有山水博古彩绘;厅堂两侧房靠外廊入口上方,还有仙桃和石榴造型的灰塑,上面以小篆分别题书“御冬”“销夏”。

图/廖家别墅中西合璧的传统工艺

(上左:以抹灰做线脚及仿石材装饰;上右:立人斋二层厅堂设在外廊侧的笼扇装修(原始油饰彩绘被漆层覆盖);下左:入口上方的仙桃灰塑及“御冬”题字;下右:笼扇雕饰在微观显微镜下可见白漆下原有的朱漆地和金箔层)

虽然无法知晓当初建房之契约和有关结构、形式、材料之磋商细节,但从建造方法、工艺材料、细节处理以及空间布局来看,这栋采用了西式外廊样式的建筑应是根植于中国传统的。此后二三十年,随着华人洋楼建设进入高峰,在鼓浪屿岛上逐渐发展出一种注重现代装饰表现与民族性、地方性结合的独特建筑样式,被称为“厦门装饰风格”(Amoy Deco)。这些殷实的华侨家庭部分成员谙习新式生活、接受现代居住观念甚至追随西方宗教信仰,建立家业时纵使不乏采用钢铁、玻璃、水泥、钢筋混凝土、水刷石等近代新式建造技术和材料,仍会不同程度地将本土和外来元素融合在一起。例如:广泛使用本地特产的烟炙砖;将大厝面墙上类似丝缝或干摆砌筑花砖的工艺运用到清水砖墙上;把传统民居入口内凹一个椽架的“塌岫”空间与矩形外廊结合。在1920年代前后建成的瞰青别墅、黄家花园、黄荣远堂、金瓜楼、海天堂构、番婆楼、榕谷别墅等建筑中,都可以看到大量博采众长、中西合璧的做法。

2.1 建造、规则与时代

2.2 工艺、技术与技师

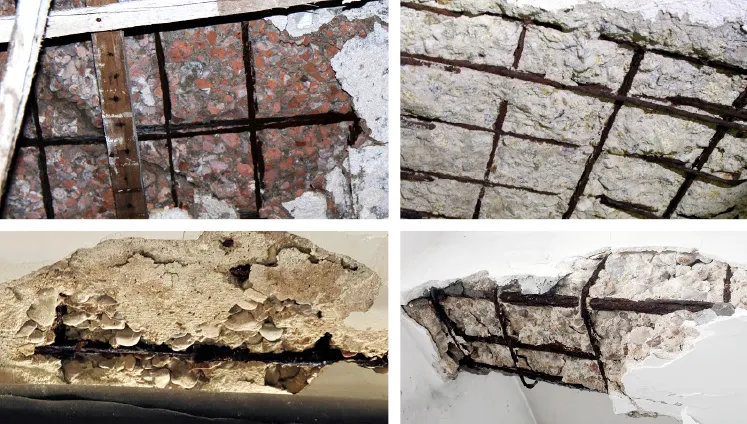

图/四个建筑的钢筋混凝土病害

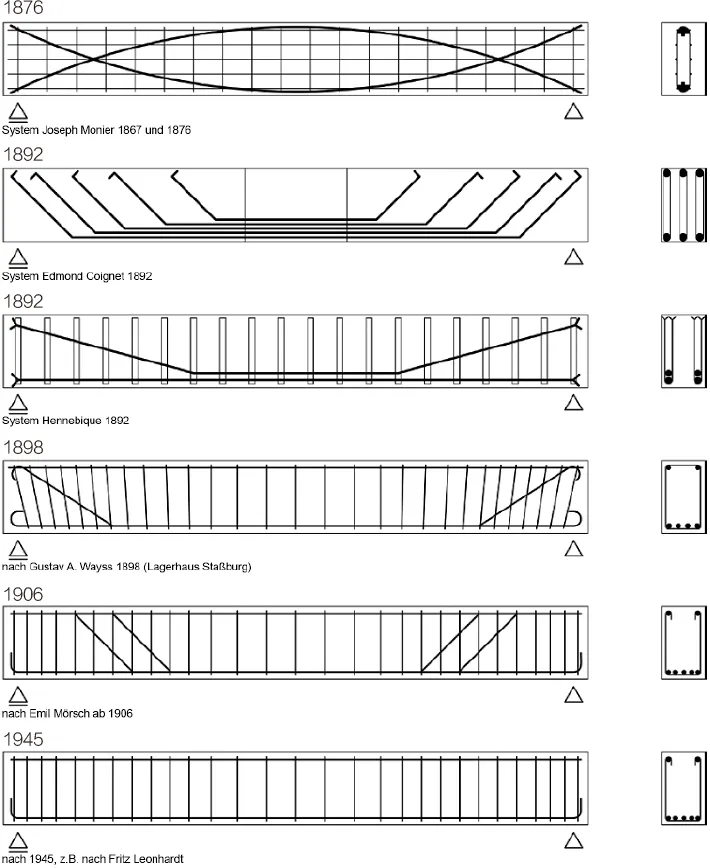

图/欧洲早期钢筋混凝土主流配筋构造的演变情况

2.3 技术演进与现代性

3 结语

参考资料(向上滑动查看):

作者:张光玮

清源(北京)文化遗产保护发展中心有限公司

副总工程师、综合四所所长

日本东京大学博士

译作:《结构设计讲义》《再造历史街区》

主讲音频课程:《时代的侧影——中国近代建筑群》(该课为三联中读《访古寻踪——跟着一线文化遗产保护团队探访中华地标》第七讲)

祝贺 | 鼓浪屿日本领事馆旧址保护修缮工程入选英国皇家建筑师学会Open Door 项目

原文请查阅《新建筑》2024年第6期(总第217期)。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):学术分享 | 交织的时空——由厦门、青岛所见近代建筑遗产之建造价值

规划问道

规划问道