生态空间是具有生态系统服务价值并对城乡生境具有重要影响的空间集合体,是社会发展的物质基础和能量来源。在大城市典型的高密度人居环境下,生态空间承担着生态安全保障、民生福祉保障等生态系统服务功能。同时,面向国土空间自然资源保值增值的核心议题,生态空间蕴藏着的巨大经济价值还有待进一步挖掘。党的十八大以来,国家高度重视生态文明建设与城市现代化治理。生态空间规划管控是协调高质量发展与高水平保护的重要抓手,是城市现代化治理的重要一维,对大城市可持续发展具有重要意义。

目前,我国农业空间和城镇空间已建立相对成熟的分类管控体系,但对生态空间的规划管控研究相对薄弱。一方面,国土空间规划“三区三线”管控体系中的生态空间忽视了城镇空间、农业空间内一些半自然或人工的生态属性空间,而这些空间对维护区域环境和人类健康同样具有重要意义。另一方面,生态空间规划管控存在“就城市论城市”“就生态论生态”等价值标准相对单一的问题,这种过于边界分明的生态空间管控模式,一定程度上忽略了人类与自然生命共同体的融合性需求。

因此,本文引入生态梯度理论,探索大城市生态空间现代化治理的理论框架和规划管控方法。以厦门市海沧区为例,通过生态空间利用潜力评估模型细化管控分区。在保护生态资源本底的前提下,充分挖掘生态空间价值。通过弹性梯度的城绿融合系统构建,探索全域生态空间体系;通过柔性边界、智慧交融的空间梯度划定,加强人与自然的和谐共生;通过平急结合、动态适应的时序梯度拟合,提高国土空间生态资源的综合效益。

基于生态梯度理论的大城市生态空间现代化治理理论框架

生态梯度理论在生态学领域用于描述和解释不同生态系统之间具有自然过渡的特征,是社会—生态系统在连续性和完整性基础上的理论深化。主要包含以下三方面内容:首先是系统梯度,生态系统中不同等级、功能的空间通过生态梯度区相互连接,形成一个网络交融、层级有序的生态格局。其次是空间梯度,强调不同生态系统之间,生态系统内部均需要一种渐进的过渡,而不是硬性的分隔。最后是时间梯度,强调生态系统的管理和功能需要根据时间和需求进行动态调整。生态梯度理论提供了一种整体的、动态的视角来理解大城市城乡发展区与自然环境之间的关系。

面对大城市城绿边界刚性分割,生态空间僵化管控等现实问题,基于生态梯度理论,构建“弹性体系+柔性边界+动态适应”的生态空间现代化治理理论框架。一是弹性体系,弹性的生态空间体系既要提高城绿连通度和生态蓄容度,也要增强人与自然的适度融合与相互促进。二是柔性边界,通过城市边缘空间与生态空间的双向延伸形成柔性边界,实现从建设区到生态区自然过渡的渐进管控。三是动态适应,生态空间管控需要充分考虑城市未来发展的可能性,最大程度地利用空间资源,在守住生态底线的前提下进行刚弹结合的适应性管控和发展指引,提高生态空间和生态资源的综合效益。

遵循生态梯度理论框架,结合创新性的治理政策,通过科学评估识别潜力空间,提出“构建全域生态体系,界定柔性交融边界,动态适应发展需求”的大城市生态空间现代化治理路径。

在全球气候变化和城市化进程推进的双重挑战下,面向自然资源保值增值的核心议题与人民日益增长的生态服务需求,国家与地方层面正积极探索生态空间的现代化和精细化治理政策。总体表现在3个方面:一是城市建设空间与生态空间适度开放的双向融合政策;二是生态价值转化反哺生态保护的可持续运管政策;三是以绿守地、平急结合的生态功能转换政策。这些政策为大城市生态价值转化与现代化治理路径探索指引了创新方向,提供了有力依据。

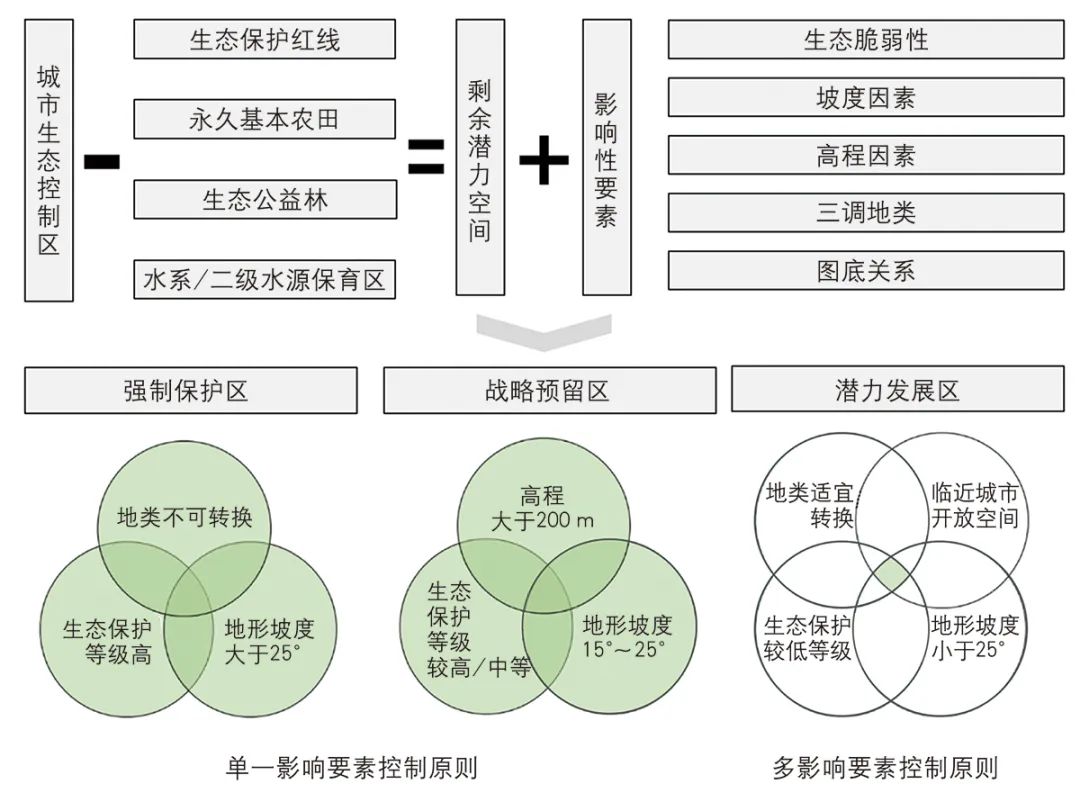

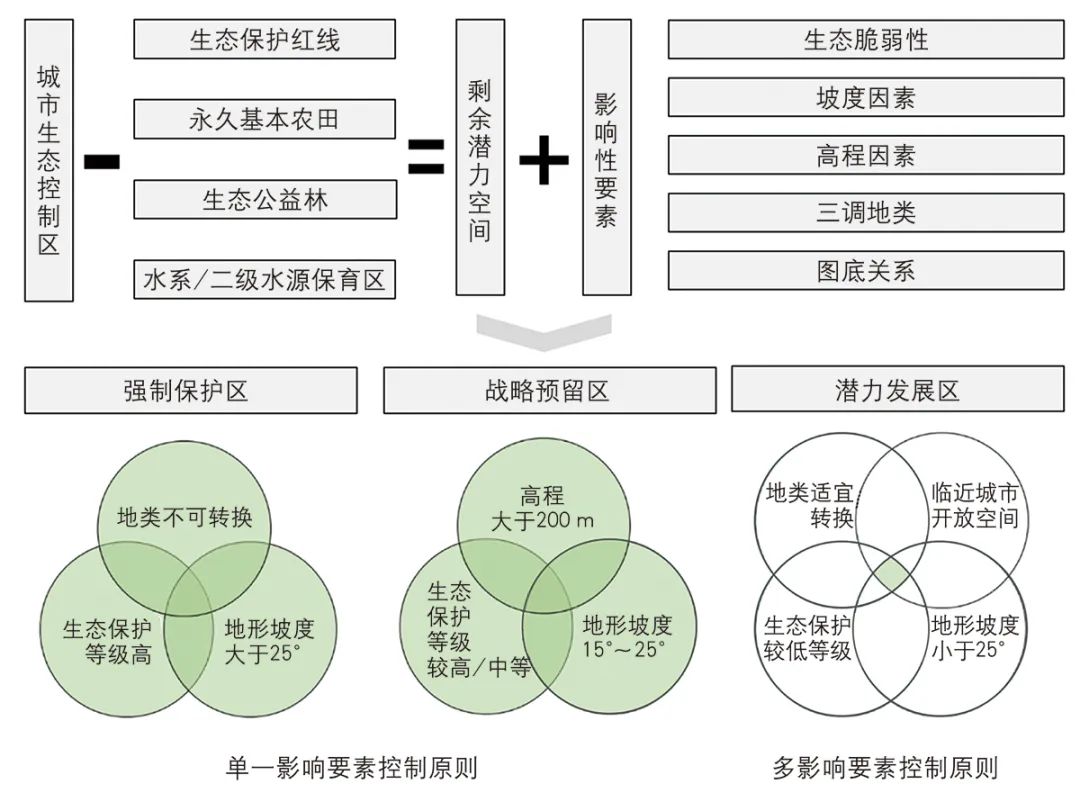

研究基于麦克哈格(I.McHarg)的“千层饼”模式,首先将生态空间与生态保护红线、永久基本农田等刚性保护区进行叠加,得到需严格保护的区域以及剩余潜力空间;其次,围绕生态脆弱性、坡度因素、高程因素、三调地类、图底关系五大要素对剩余空间进行综合潜力评估,形成空间利用潜力底图(图1);最后,参考《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南》,依据影响要素分级评估表将生态空间进一步划分为强制保护区、战略预留区、潜力发展区,其中,强制保护区采用单一影响要素控制原则,满足一项即划入相应区域;战略预留区需要先满足“交通相对便捷,场地相对平整且具备一定规模”的条件,其余条件满足一项即可;潜力发展区应同时满足坡度、高程和图底关系等指标(表1)。

▲ 图1 | 生态空间分区确定方法

▲ 图1 | 生态空间分区确定方法

▲ 表1 | 生态空间影响要素的分级评估表

▲ 表1 | 生态空间影响要素的分级评估表

对细化后的强制保护区、战略预留区、潜力发展区进行动态适应的时空弹性管控,其中,强制保护区在刚性管控的基础上,可依法构建项目准入正面清单以支持人与自然合理的交互活动。战略预留区是以绿养地,支撑动态适应性管控模式的主体空间,在应对城市发展重大项目拓展需求或应急性防灾工程建设需求时,具备迅速开展工程项目建设的条件。潜力发展区是城市内外的生态交融与建设缓冲区,是形成柔性边界的主要区域。需结合城市用地功能进行因地制宜的“生态+”发展主题策划,构建项目的负面清单。

厦门市海沧区生态空间总面积为76.98 km2,约占海沧区陆域面积的43%。区内“山水林田湖草村”组成的生命共同体蕴藏着巨大的生态价值(图3),但在保护与利用方面仍存在城绿边界隔离,生态被动保护,管控模式单一等问题。基于此,遵循大城市生态空间现代化治理路径,探索海沧区生态空间的规划管控创新路径。

▲ 图2 | 海沧区现状生态格局示意

▲ 图2 | 海沧区现状生态格局示意

首先,基于生态空间开发利用潜力评估模型细化生态空间分区,将海沧区生态空间细分为强制保护区、战略预留区、潜力发展区。其次,基于三类生态分区,构建“山海城绿高效连通,点线面网有机融合”的弹性生态空间体系(图3)。最后,制定地块指标管控指引表与项目正面准入清单,培育人与自然交互增益的多元化“生态+”空间节点。

▲ 图3 | 城绿融合—全域网络化的生态格局

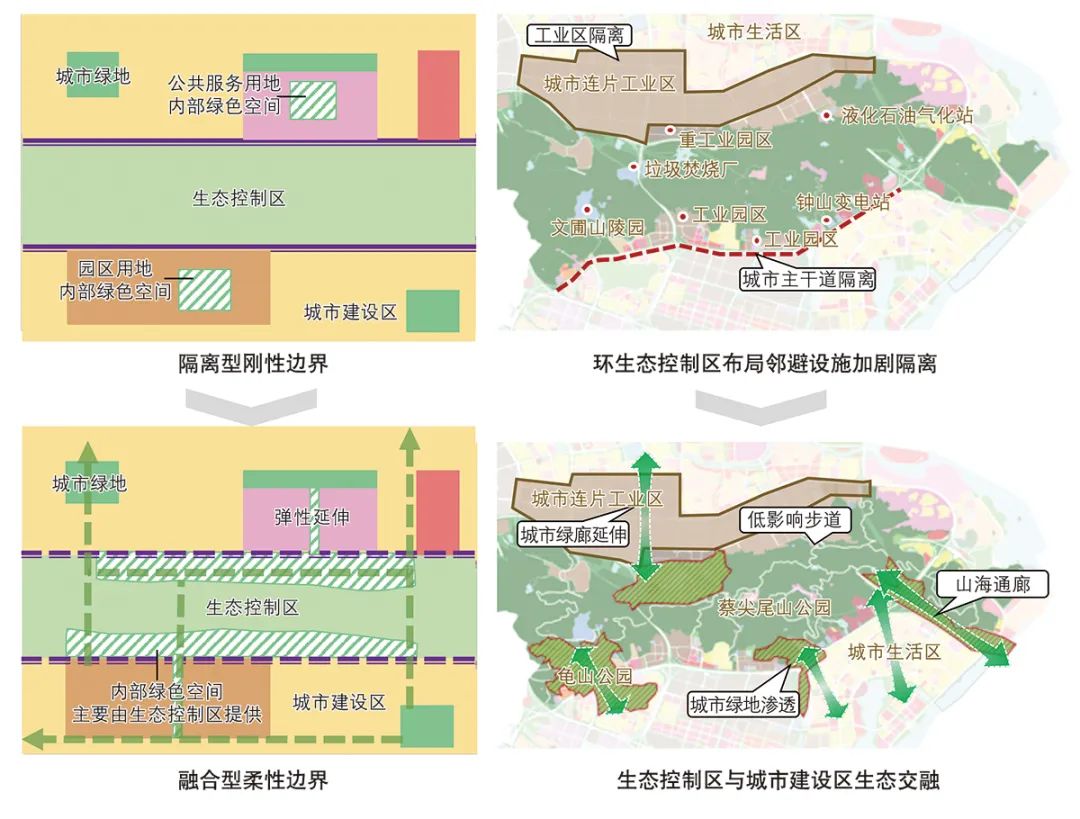

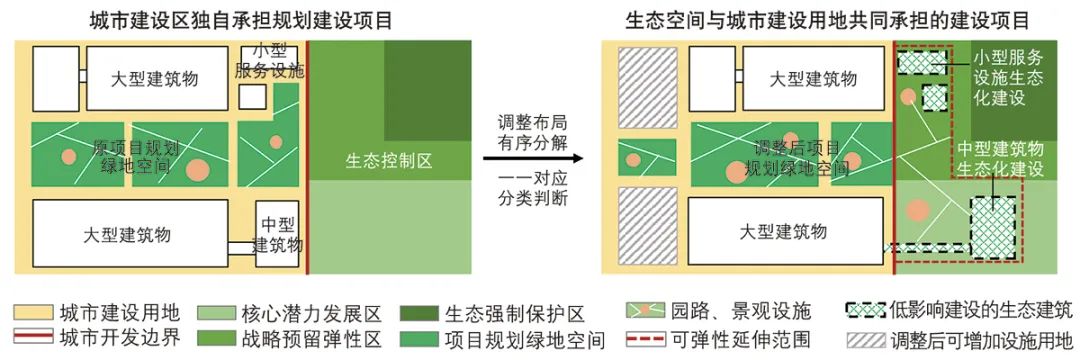

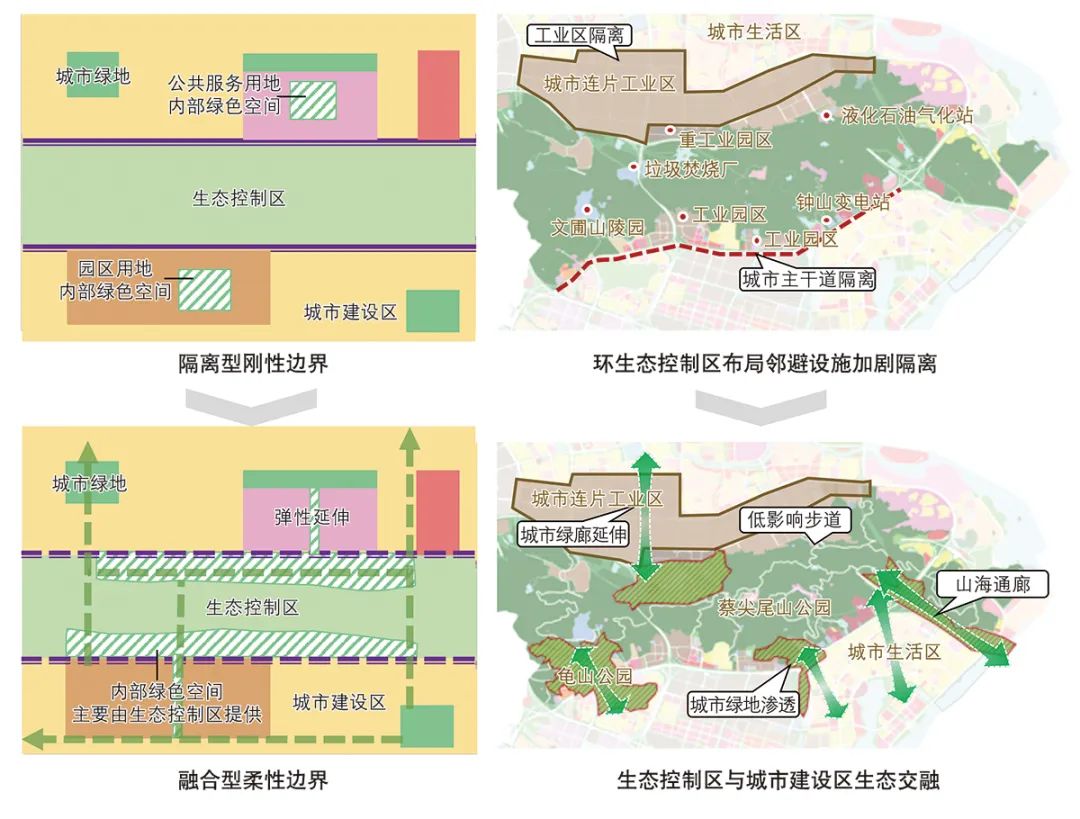

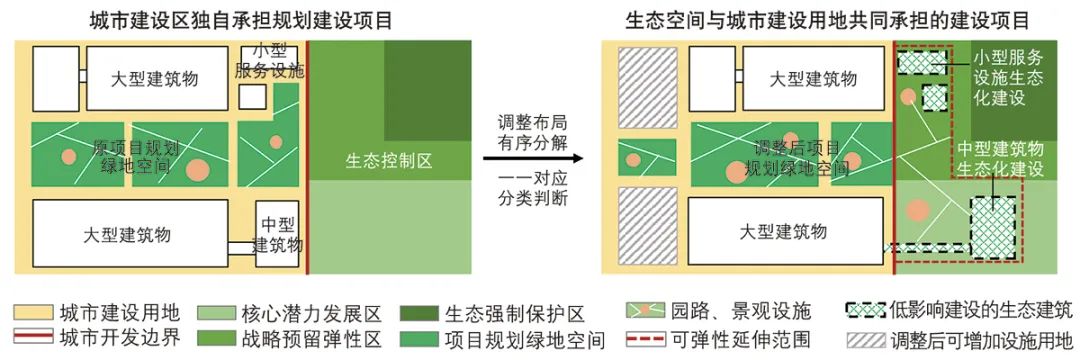

一方面,从隔离型边界到交融型边界,增加城市生产—生活功能区与生态空间的连通性,如针对环蔡尖尾山布局的燃气站、垃圾焚烧厂等邻避设施带来的生态隔离性问题,可在关键的城绿融合节点通过对潜力发展区的适度利用,打造郊野公园,实现生态空间与城市空间的智慧交融(图4)。另一方面,以“跨区承担+分类准入”的融合机制探索建设用地与生态空间复合用地的模式。一些低环境影响度的产业园区,绿地空间和小型服务设施等可由生态空间中的潜力发展区提供空间支持,主体建筑区仍由城市建设用地承担(图5)。

▲ 图3 | 城绿融合—全域网络化的生态格局

一方面,从隔离型边界到交融型边界,增加城市生产—生活功能区与生态空间的连通性,如针对环蔡尖尾山布局的燃气站、垃圾焚烧厂等邻避设施带来的生态隔离性问题,可在关键的城绿融合节点通过对潜力发展区的适度利用,打造郊野公园,实现生态空间与城市空间的智慧交融(图4)。另一方面,以“跨区承担+分类准入”的融合机制探索建设用地与生态空间复合用地的模式。一些低环境影响度的产业园区,绿地空间和小型服务设施等可由生态空间中的潜力发展区提供空间支持,主体建筑区仍由城市建设用地承担(图5)。

▲ 图4 | 动态适应的空间边界

▲ 图4 | 动态适应的空间边界

▲ 图5 | 城绿交融的建设项目准入机制示意

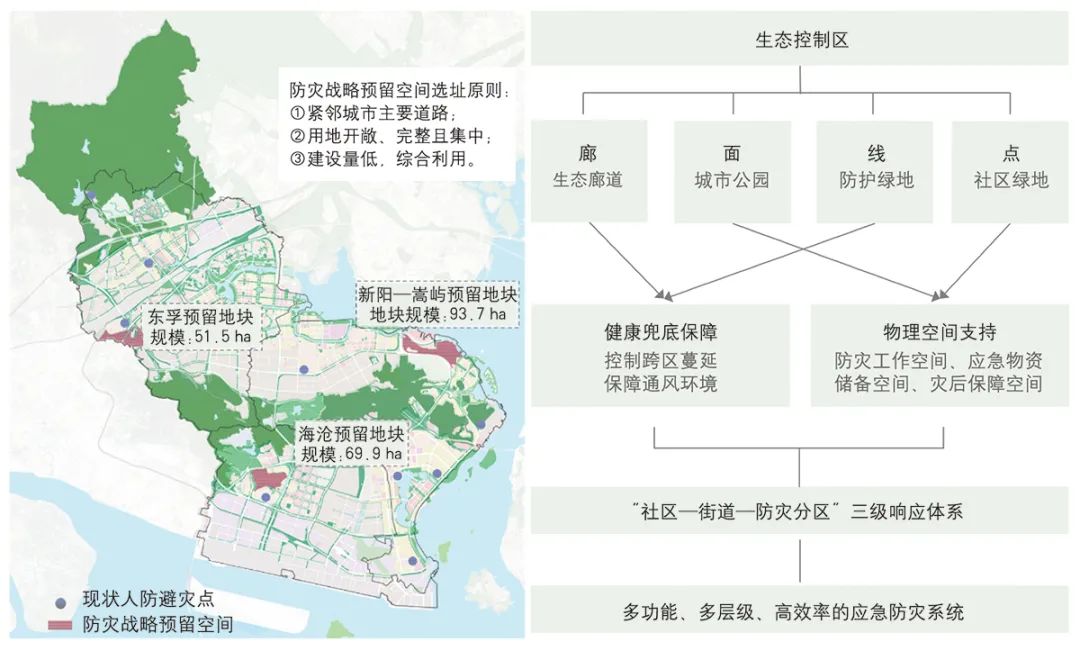

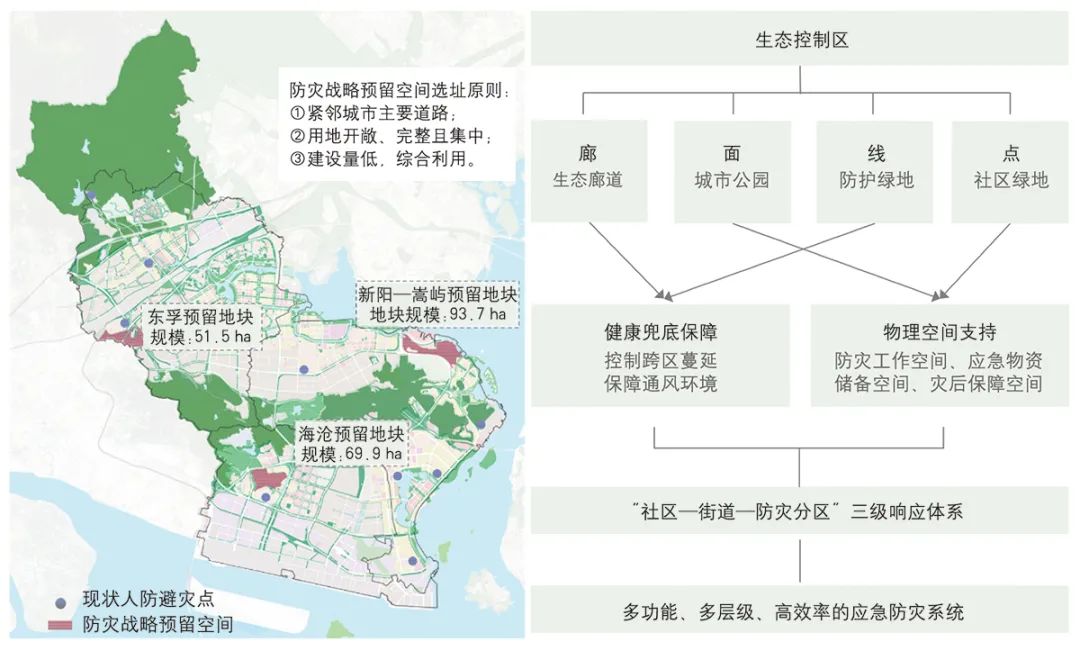

首先是潜力发展区的储备与转化。当建设用地紧张、城镇弹性发展区不足而呈现向外扩张的趋势时,可及时将潜力发展区适度调整为城市建设区,避免因城市快速扩张而破坏强制保护区的风险。其次是生态阻力点的识别与修复。梳理大城市严重阻碍生态连续性和安全性的低效用地,以“生态踏脚石”的形式打造生态和防灾等复合功能节点,提升城市生态网络连通度及其安全韧性水平。此外,针对战略预留区进行交通可达性提升和地形植被条件优化,提高灾时的应急功能保障水平(图6)。

▲ 图5 | 城绿交融的建设项目准入机制示意

首先是潜力发展区的储备与转化。当建设用地紧张、城镇弹性发展区不足而呈现向外扩张的趋势时,可及时将潜力发展区适度调整为城市建设区,避免因城市快速扩张而破坏强制保护区的风险。其次是生态阻力点的识别与修复。梳理大城市严重阻碍生态连续性和安全性的低效用地,以“生态踏脚石”的形式打造生态和防灾等复合功能节点,提升城市生态网络连通度及其安全韧性水平。此外,针对战略预留区进行交通可达性提升和地形植被条件优化,提高灾时的应急功能保障水平(图6)。

▲ 图6 | 战略预留区支撑城市防灾空间体系示意

在国家生态文明建设和城市现代化治理的背景下,城市生态空间不仅要保障区域生态安全,还需要提供多元化的生态服务功能,满足人民日益增长的美好生活需要。本文基于生态梯度理论中的“系统梯度、空间梯度和时间梯度”,提出了“弹性体系+柔性边界+动态适应”的大城市生态空间现代化治理理论框架,探索了“全域生态格局构建、分区转化生态价值、平灾结合双向适应”的生态空间弹性管控路径。然而,大城市生态空间复合利用的综合效益评估、空间开发影响的动态监测及项目准入与退出机制仍有待深入探究。未来,还需要通过更多的创新性政策引领、创新性路径探索、创新性技术支持和创新性机制保障,实现人与自然和谐共生的大城市生态空间现代化治理目标。

▲ 图6 | 战略预留区支撑城市防灾空间体系示意

在国家生态文明建设和城市现代化治理的背景下,城市生态空间不仅要保障区域生态安全,还需要提供多元化的生态服务功能,满足人民日益增长的美好生活需要。本文基于生态梯度理论中的“系统梯度、空间梯度和时间梯度”,提出了“弹性体系+柔性边界+动态适应”的大城市生态空间现代化治理理论框架,探索了“全域生态格局构建、分区转化生态价值、平灾结合双向适应”的生态空间弹性管控路径。然而,大城市生态空间复合利用的综合效益评估、空间开发影响的动态监测及项目准入与退出机制仍有待深入探究。未来,还需要通过更多的创新性政策引领、创新性路径探索、创新性技术支持和创新性机制保障,实现人与自然和谐共生的大城市生态空间现代化治理目标。

本文撰稿:林小如 徐铭晖 文超祥 王诗御 占宇俊

《大城市生态空间弹性管控与现代化治理路径探索——基于生态梯度理论》一文刊载于《城市规划》2025年第1期,第108-118页。

【doi】10.11819/cpr20250113a

林小如,厦门大学建筑与土木工程学院副教授、博士生导师,厦门大学规划设计研究院副总规划师,中国城市规划学会规划实施分委员会、山地规划分委员会青年委员,厦门市建筑遗产保护智能技术集成应用重点实验室;厦门大学建筑与土木工程学院 智慧低碳建筑技术福建省高校重点实验室。本文通信作者。

文超祥,厦门大学建筑与土木工程学院教授、博士生导师,中国城市规划学会理事,本文通信作者。

【基金项目】厦门市自然科学青年基金(3502Z20227024);海岸带空间脆弱性评估与韧性安全提升技术研究;福建省自然科学基金面上项目计划资助项目(2023J01009);福建省社会科学基金一般项目(FJ2022B051)。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

https://kc.cnki.net/detail/article?id=G/weqMdD4qv4vDjrCLdIl8qaOxgxWCLGrXJgi3X2zcRBksCyaepQQ6Ck3vG08eXjDWLQHXvKqbhJUR0D3BuXeKOzMF2zwELVxLgItGeOQ6Bu5yx1u9NDeJFmkLInzAgZxTqiwL0vU24fI54KQoz4GJ4e5A3ZVxNH77QUMbEIpJmNOBmlyOnQn8ago3Gu/5OnzGSMXPDH7dPj3FD2jpKtZTE7w/NEL19KQV4y7Ht5rtYiyhATZeWPbyPJEAn82K3MxNdgGQN2T/M2fGBp4BBOB1sVi62sMEMVs+WO4mpmBE8Jj3TGDhTiW/YzbC4A08fFM/VdrUE9EPWeerwhzeZ+uTQZdhaWN1LqTc1OdjUbm8xECx2PYW5GAm7Rtsm8i8CoHekiCh9pLfFKv7faR55Q6A==

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

希望您为喜欢的内容点个赞~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】大城市生态空间弹性管控与现代化治理路径探索——基于生态梯度理论

▲ 图1 | 生态空间分区确定方法

▲ 图1 | 生态空间分区确定方法 ▲ 表1 | 生态空间影响要素的分级评估表

▲ 表1 | 生态空间影响要素的分级评估表 ▲ 图2 | 海沧区现状生态格局示意

▲ 图2 | 海沧区现状生态格局示意 ▲ 图3 | 城绿融合—全域网络化的生态格局

▲ 图3 | 城绿融合—全域网络化的生态格局 ▲ 图4 | 动态适应的空间边界

▲ 图4 | 动态适应的空间边界 ▲ 图5 | 城绿交融的建设项目准入机制示意

▲ 图5 | 城绿交融的建设项目准入机制示意 ▲ 图6 | 战略预留区支撑城市防灾空间体系示意

▲ 图6 | 战略预留区支撑城市防灾空间体系示意

规划问道

规划问道