段 进(1960-),男,博士,东南大学建筑学院教授,中国科学院院士,全国工程勘察设计大师,中国城市规划学会副理事长。

精彩导读

与学科建设和专业发展的进程相对应,本科人才培养方案作为人才培养体系的核心,是学校办学思路的重要体现。自1998年全面恢复招生以来,东南大学城乡规划学科的本科人才培养方案经历7次调整。人才培养方案的演变历程,不仅折射出行业发展的脉动,反映了教育理念和教学方法的转变,还是对城乡规划学科核心问题的不断探讨,也必将启发未来人才培养方案的制定。

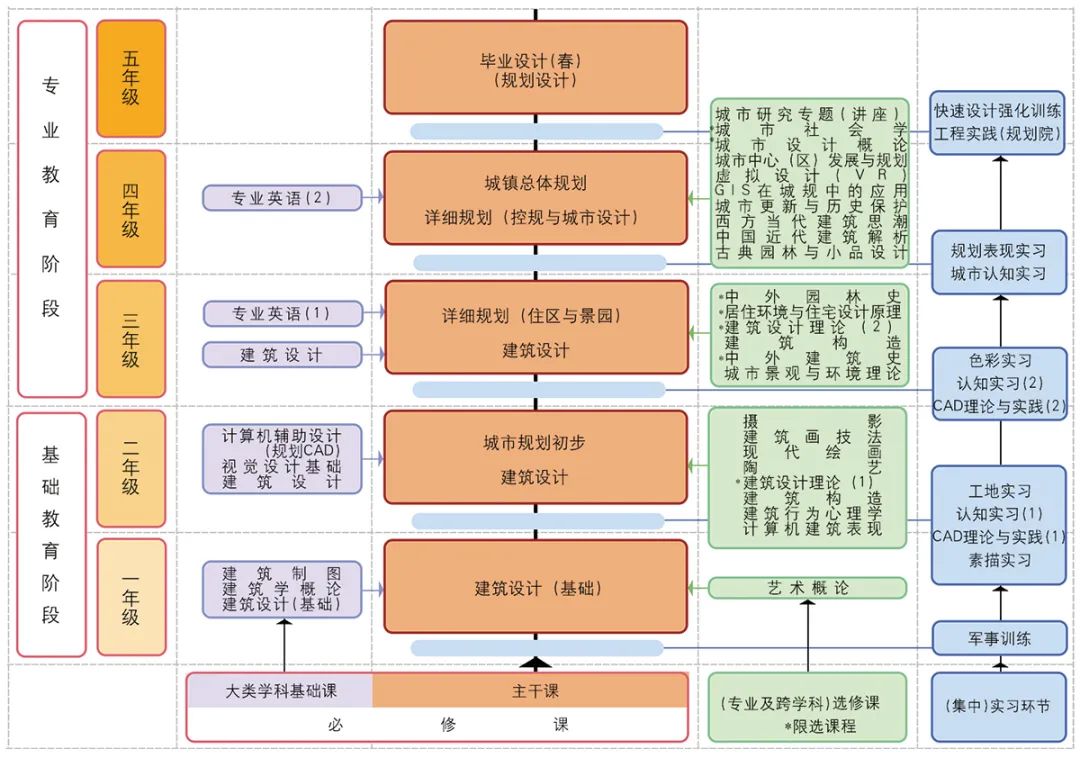

1.1 阶段一:以建筑学为基础的全面系统的培养方案(1998—2006)

1998年东南大学城市规划专业恢复本科招生,学校制定了第一版城市规划专业人才培养方案。该版培养方案的主要修订背景包括:1999年原建设部发布了《全国高等学校城市规划专业本科(五年制)教育培养方案》;同年,原建设部和人事部联合发布了《注册城市规划师执业资格制度暂行规定》及《注册城市规划师执业资格认定办法》,这标志着国家注册城市规划师制度的正式确立。制定符合《全国高等学校城市规划专业本科(五年制)教育培养方案》要求,并充分衔接注册城市规划师制度的本科人才培养方案,成为该阶段人才培养方案制定的出发点。

▲ 图1 东南大学1998级城市规划专业人才培养方案课程体系结构

Fig.1 Curriculum framework for the 1998-Class Urban Planning Major at Southeast University

资料来源:参考文献[1]。

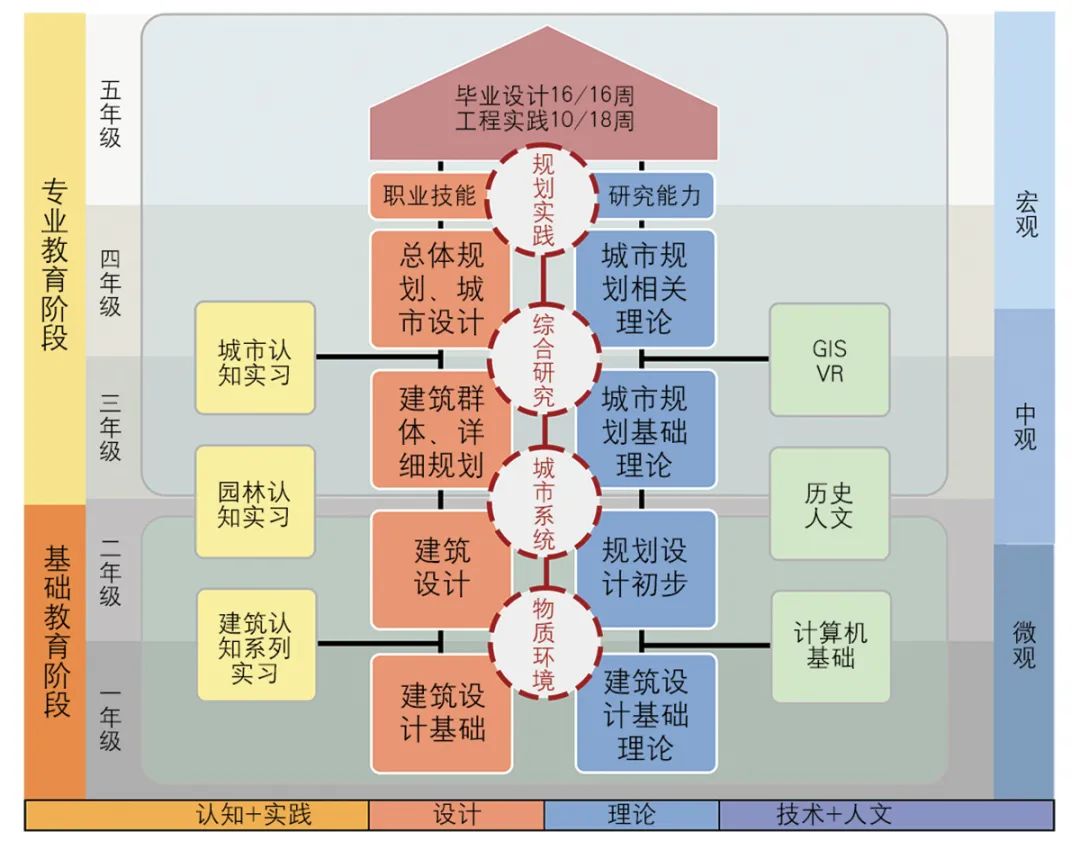

1.2 阶段二:强调博雅教育与职业教育的有机融合(2007—2015)

伴随快速城镇化进程,传统基于建筑学的物质空间规划在应对大规模城市建设时面临严峻挑战,城市规划作为一项重要公共政策的属性越来越突出。2011年城乡规划学升格为一级学科,进一步确立了其作为一个完整学科的理论内涵。在教育层面,东南大学建筑学院结合建筑类学科的特点,提出了“博雅教育”的教育理念,并强调建筑类学科的职业素质和实践能力的培养,将“博雅教育”与“职业教育”有机结合[2],形成了本科教育的“三统一”原则,即职业教育与素质教育的统一、教育过程阶段性与持续性的统一、知识结构与综合能力的统一。

城乡规划本科人才培养则强调与注册规划师制度相结合、与国际先进城市规划教育相接轨。在保持物质空间规划传统优势的同时,提出在建筑学背景下融入区域与政策观念的城市规划人才培养理念,并建立“政策研究与物质空间规划设计并重”的现代城市规划教育模式。该模式以复合型综合能力和创造性自主能力的培养为核心,突出博雅教育与职业教育、素质教育与专业教育的有机融合。

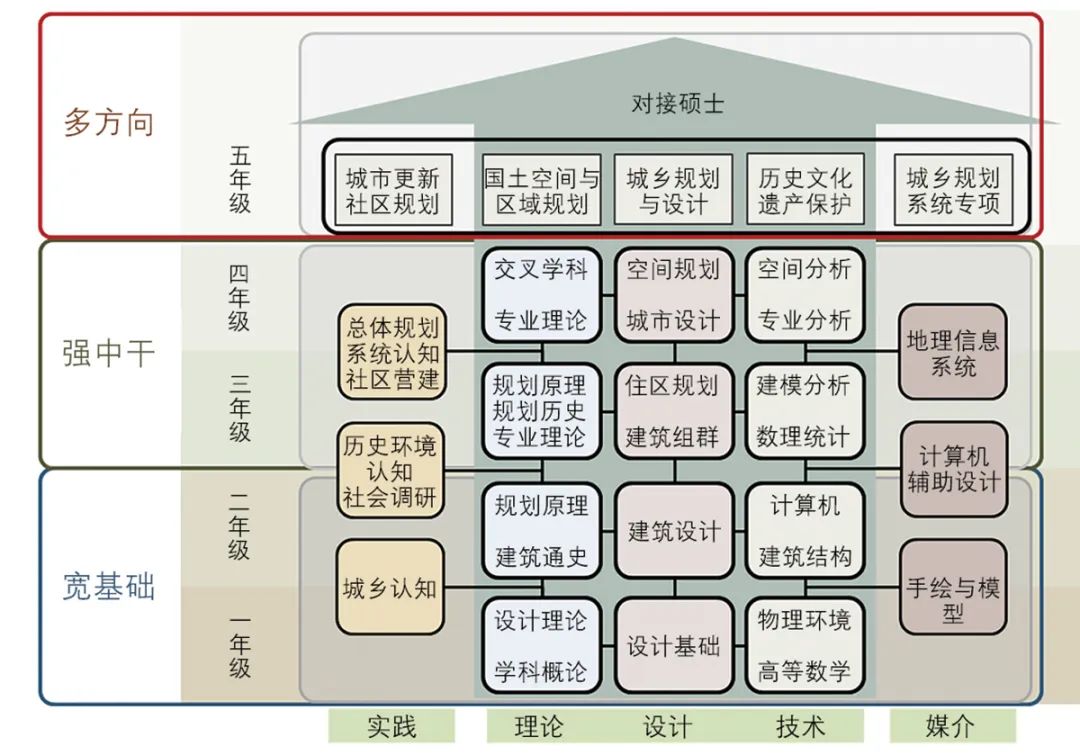

1.3 阶段三:系统建设“空间+”的城乡规划人才培养模式(2016—2023)

2018年全国教育工作大会召开,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是高等教育的重要使命。东南大学首次举行了全校层面的教育思想大讨论,在学校层面,培养行业领军人才达成共识,并相继推动“贯彻立德树人”“大类培养”“加强学科交叉”“推动课程思政”等一系列人才培养改革举措。

在行业与学科层面,2018年“五级三类四体系”的国土空间规划体系建立,城市更新在存量规划时代愈发重要,城乡规划学科的对象和内涵不断拓展,行业实践中所需的知识结构也产生变化。而现有人才培养的知识体系在空间规划实践领域和交叉学科的理论、技术、方法等层面都存在缺口。响应国家和学校的教育要求,体现城乡规划学的一级学科内涵,适应行业新的发展需求,同时继承和发扬东南大学规划教育在物质空间设计领域的传统优势,成为培养方案制定的基本原则。

▲ 图3 东南大学2016级城乡规划专业“空间+”的课程体系

Fig.3 Curriculum framework of“Space +”for the 2016-Class Urban Planning Major at Southeast University

资料来源:参考文献[4]。

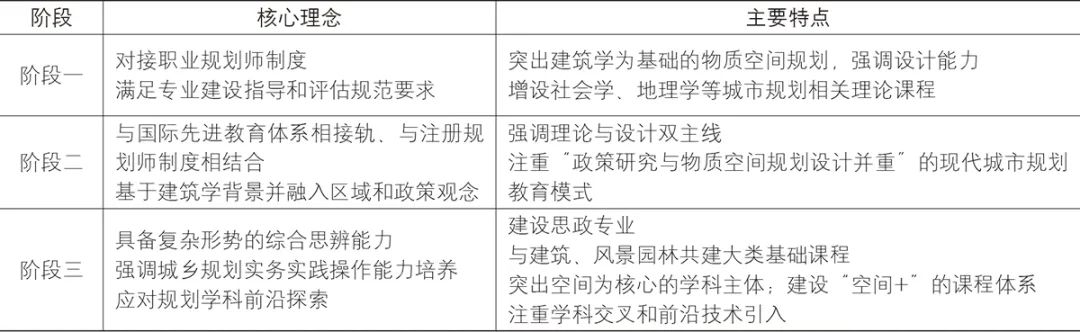

1.4 小结

从历版培养方案的演变来看,东南大学城乡规划学科本科人才培养方案经历了从以建筑学为基础的“设计能力”培养向以“空间思维”为核心的“空间+”的培养体系的转变(表1)。随着城乡规划学一级学科建立、国土空间规划改革和现代数字技术发展,东南大学本科人才一方面强调传统物质空间规划能力培养,另一方面开始面向多学科交叉、前沿技术等展开课程体系建设的探索。

▲ 表1 1998年来东南大学城乡(市)规划专业人才培养方案的核心理念及主要特点

2.1 时代之问:城镇化稳定期的城市空间发展挑战

本科人才培养方案的制定不是立足当前,而是需要立足未来5至10年后的人才的就业需求。新一轮人才培养方案制定,需要展望我国未来5至10年乃至更为长远的城镇化图景。

2023年末我国常住人口城镇化率达到66.16%[5],改革开放以来的大规模快速城镇化已经结束。国际上当城镇化率超过60%时,城市发展既面临着过去快速发展时期遗留的诸如公共卫生、生态环境、资源约束、文脉传承等问题,同时又要应对气候变化、减碳降碳、安全韧性等新要求[6]。城乡规划学科不仅需要培养具备更加优秀素质的传统物质空间规划人才,还需要大量能够应对气候变化、安全韧性、公平正义等新挑战的新型规划人才。

2.2 行业之问:多行业共同指导下的城乡规划人才培养

传统的城乡规划是以服务城乡建设规划为主体的,随着2018年原城乡规划的管理职能从住房和城乡建设部调整到自然资源部,“五级三类四体系”的国土空间规划体系建立,与此同时,发展规划、专项规划等各种类型规划也在不断涌现。城市规划成为了国家城市治理的重要工具,是城市各类规划的总称[7]。

从这个角度看,城乡规划学科已经不再局限于面向一个行业培养专业人才,而应面向自然资源、住房和城乡建设、发展改革等多行业需求,培养具有空间思维的多元化规划人才。

2.3 学科之问:数智技术对传统学科的挑战与转型

当今世界科学技术的重大突破与相关产业的发展壮大,正从根本上改变世界历史的发展轨迹、基本面貌和格局[8]。2024年横空出世的ChatGPT、Sora等生成式人工智能工具,将深刻改变学科发展和高等教育的模式。

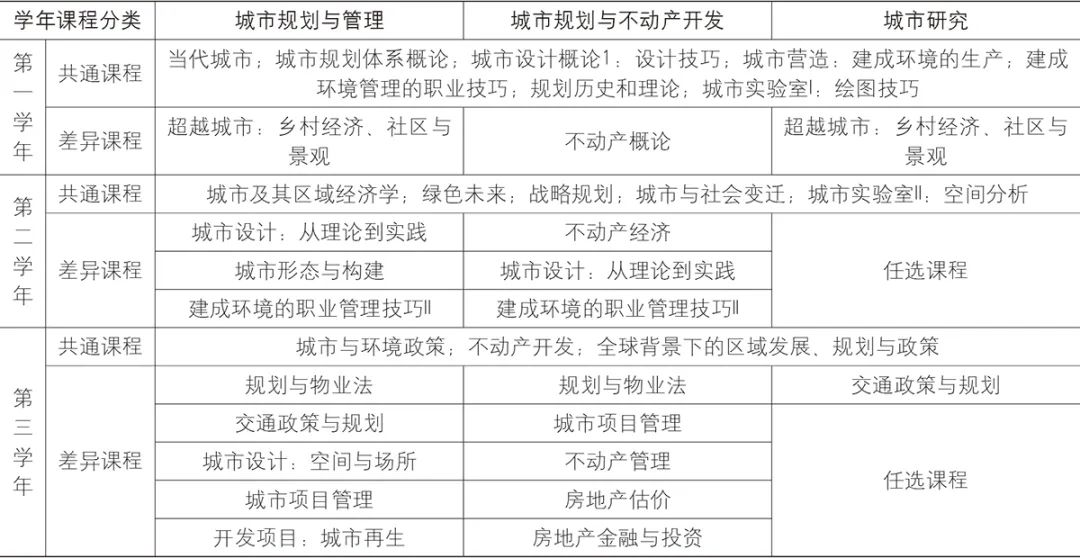

2.4 人才之问:多元化的发展方向与就业路径

当前城乡规划专业的人才需求格局正发生显著变化。一方面,传统以规划设计为核心能力、面向规划设计院等机构的人才需求呈逐步下降趋势。另一方面,随着社会的进步,城乡规划服务的广度和深度不断提升,城市工作中的政策制定、财政金融、公共卫生等领域也需要规划专业人士。以东南大学为例,近年来毕业生进入传统规划设计企业的比例逐年下降,而从事城市管理、新技术服务等领域的比例则呈持续上升趋势。

3.1 转变培养理念

本轮培养方案调整首先碰到的是学制问题。早在2015年,东南大学建筑学院就已经展开了学制问题的研讨,其初衷是由于博士、硕士等高层次人才培养周期过长,无法满足高层次人才的职业发展需求。近年来随着招生问题日益严峻,这一问题显得更为迫切。

笔者认为调整学制并不是为了解决当前面临的招生困境,学制调整为四年并不能有效缓解当前面临的问题。但是“五年制”向“四年制”转变,其核心是城乡规划人才培养理念的转变。

第一,“五年制”向“四年制”的调整是从以“面向职业规划师为主体的专业课程体系”向以“多元城乡规划应用场景的专业通识课程体系”转变。通识教育是指在现代多元化的社会中,为受教育者提供通行于不同人群之间的知识和价值观。梅贻琦等知名学者认为,“通识为本,而专识为末,社会所需要者,通才为大,而专家次之,以无通才为基础之专家临民,其结果不为新民,而为扰民”[13]。专业通识课程则是为应对现代社会越来越细化的学科划分而建设的更为宽广的学科基础课程,其目的不单是给予学生大而泛之的知识和素养,而是作为今后的专业学习导引,为专门化的专业领域服务。高质量的专业通识课程往往代表了一个高校、一个专业的办学水平①。

在新型城镇化发展战略下,面对更趋复杂的城乡利益格局,规划行业不仅需要具备新时代复合能力的人才,而且需要来自于建筑类、地理类、生态环境类、管理类等院校培养的各具能力特长优势的人才共同体。而依赖以往的“五年制”趋同化的人才培养模式是无法满足新时代的城市发展需要的。在本科阶段,城乡规划专业应该为广阔的城乡规划应用场景提供高质量的专业通识教育,为从事各个方向工作的规划人才培养基本专业素养。

▲ 图4 近五年东南大学城市规划专业毕业去向统计

Fig.4 Statistics on post-graduation destinations of Urban Planning Major students at Southeast University in the past five years

3.2 明晰专业通识

城乡规划学科在本科教育阶段,应强调专业通识的培养。这种培养要求能够使学生从整体上理解城市空间发展的规律、城市规划的运作机制,以及从事城市规划实践的基本方法。城市规划是一项深具实践性的社会空间活动,其核心特点之一就是实践性。传统的规划理论通常将城市规划分为“规划的理论”和“规划中的理论”,而城市规划实践则充当了将两者连接起来的桥梁,起着至关重要的作用。

3.3 强化空间特色

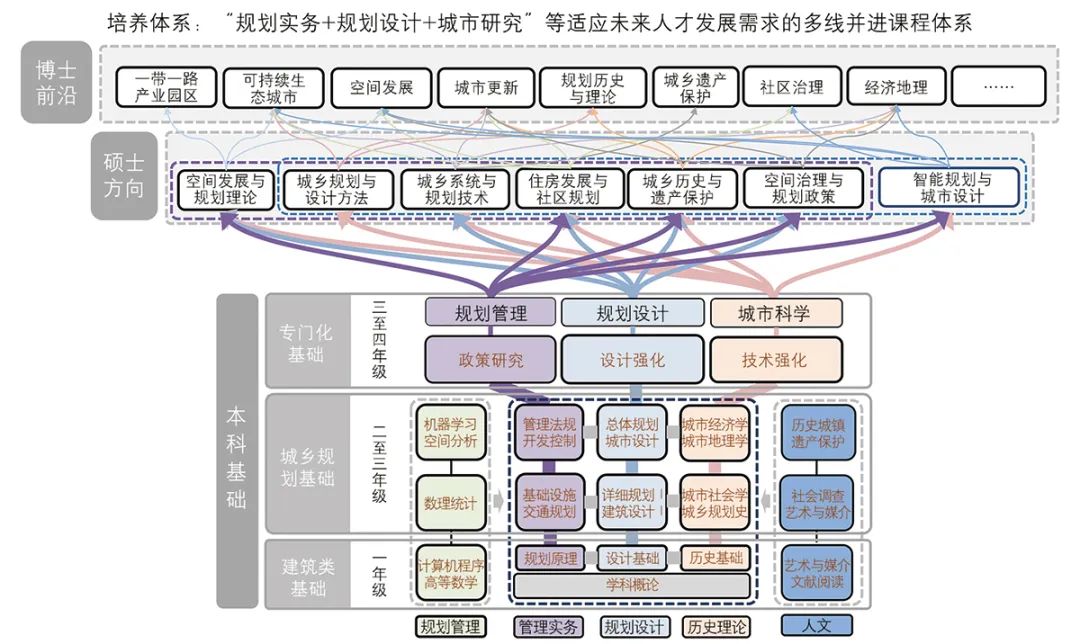

3.4 架构课程体系

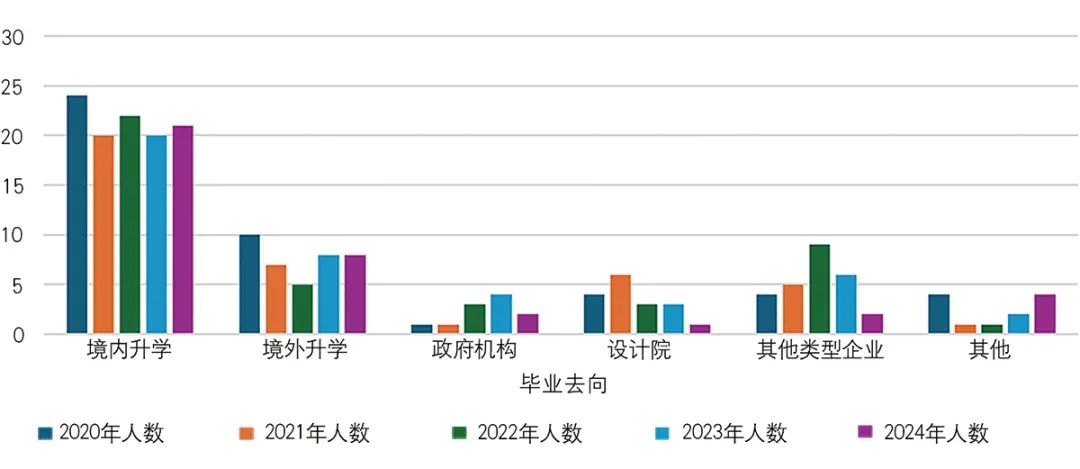

专业设置与学科发展不同,在具体办学实践中,专业设置与职业需求息息相关,能否招到学生和学生毕业后的就业情况至关重要。当前,我国城乡规划学科人才的就业方向已经初步显现出多元化的发展趋势,但总体而言,城乡规划管理、规划设计和城市研究是三个主要通道,也是规划就业最为直接和显著的方向。在构建坚实的专业通识基础上,围绕这三个专门化方向设置相关选修课程,实现差异化的培养,是响应行业发展需求的重要举措。

▲ 表2 伦敦大学学院城市规划三个方向的课程体系设置

Tab.2 Modules of the curriculum framework for the three urban planning courses at UCL

资料来源:参考文献[14]。

基于以上思考,东南大学城乡规划学科围绕城乡规划人才的主要就业方向,构建了“城乡规划与设计”“城乡规划与管理”“城市科学(含可持续城市)”的三条纵向路径;从“本-硕-博”人才全链条培养视角出发,以空间为核心,确定了“建筑类大类学科基础”-“城乡规划专业基础”-“规划管理、城市科学和规划设计等专门化方向基础”三大横向进阶的专业通识基础课程体系(图5)[15]。学生在坚持建筑类基础培养、城乡规划基础培养后,在高年级围绕三个专门化路径选修相关课程。例如,规划设计方向将开设“规划设计强化”“城市设计控制”等相关选修课程体系;规划管理方向将开设“城市规划管理实务”“政策研究”等相关课程;城市研究方向将开设“技术强化”“计算模拟”等相关选修课程。这些选修模块的设置也将为硕士方向的建设提供支撑,未来也将通过打通本科与硕士课程的关系,将相关硕士课程置入三个选修模块中。

▲ 图5 东南大学2024级城乡规划专业四年制本科人才培养方案

Fig.5 Four-Year Undergraduate curriculum framework for the 2024-Class of the Urban and Rural Planning Major at Southeast University

资料来源:参考文献[15]。

在现代教育理念中,“以学生为中心”已成为高等教育的重要指导原则。学生的成长与发展是城乡规划教育的基本前提。城乡规划本科人才培养不应是将学生首先统一至“城乡规划”甚至“城乡规划与设计”这一特定领域,而应是关注学生的发展方向、学习路径、学习兴趣等,在激发对专业的热爱和兴趣的基础上,鼓励学生自主学习与深度探索。随着“零零后”的“Z世代”进入大学校园,其生活方式、成长路径和个人发展理念都在发生变化。培养方案的设置应为学生的个性化成长路径、自主学习和自由探索的多元方向提供宽松的可能性;学校和教师在教学中应充当引导者与协作者,启发学生批判性思维、创新能力和独立解决问题的能力,使学生能够在未来的职业生涯中应对多样化的挑战。

无论社会需求如何多元发展,“空间规划设计”的能力始终是规划师的立身之本。即使是对于增量物质空间规划实践相对较少的城镇化稳定期的国家[16],抑或是以管理、地理、环境等交叉学科办学的城市规划专业,设计课仍然是规划专业核心能力培养的重要载体[17]。

在推进专业通识课程体系建设过程中,规划设计类课程不应被弱化,而是应进一步突出其在培养学生城乡规划综合能力方面的作用。规划设计培养不仅仅在于手头功夫和方案能力,更需加强与城镇历史文化、空间发展理论和社会经济需求认知的紧密结合,加强大数据、遥感技术、仿真模拟、人工智能等新技术工具的学习应用。更重要的是,通过规划设计课让学生将理论知识、技术方法与实践应用结合起来,培养空间思维,锻炼团队协作、沟通表达等综合能力。在新的培养方案下,应进一步面向我国城镇的不同发展阶段,研究规划设计课程的教案设计、教学方法和教学内容等。

中国的城乡规划教育自其诞生之初便与行业实践密切结合。许多规划教育者具有丰富的实践经验,并在行业中取得了显著成就。时至今日,许多全国范围内的优秀规划设计作品依然出自高校教师之手,规划教师也积极参与行业标准与规范的制定[18]。欧美发达国家城乡规划教育经历过的繁荣、衰退和复兴等完整过程也证实,确保规划教育过程中的真实环境、真实问题和真实经验是规划人才培养的基本遵循。

当前由于高等学校人才评价机制、实践课题来源不足,以及具有丰富规划实践经验的师资队伍逐渐减少等原因,“真实场景”保障面临挑战。为应对这些挑战,未来本科人才培养应进一步优化教学组织模式,加强产业师资引入,并通过城市考察等形式丰富课程内容,确保规划教育的“真实性”。

最后,需要特别说明的是,2024年全国开设城乡规划专业本科的学校共有231所,其中182所为公办、49所为民办。这些学校中有高水平的综合性大学,也有以建筑类学科为主体的专业性大学,还有大量服务地方发展的地方性大学,不同高校城乡规划专业面临的问题不同,学制的选择、培养方案的制定、课程建设重点应有所区分。在当前城乡规划学科本科人才培养的历史转折点,期待更多高校师生、更多专业工作者直面挑战,勇于变革,多方探索,开创中国城乡规划教育新的辉煌。

注释

参考文献

[2] 孙施文,冷红,刘博敏,等. 规划专业能力培养的关键[J]. 城市规划,2024,48(1):25-30.

[3] 东南大学建筑学院. 东南大学2007级城市规划专业人才培养方案[R]. 南京:东南大学建筑学院,2007.

[4] 东南大学建筑学院. 东南大学2016级城乡规划专业人才培养方案[R]. 南京:东南大学建筑学院,2016.

[5] 国家统计局. 中国统计年鉴2024[M]. 北京:中国统计出版社,2024.

[6] 王凯. 城市更新与空间治理现代化[EB/OL]. (2024-06-23)[2024-12-24]. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Nzc3MjYwMQ==&mid=2650740191&idx=1&sn=8d2d0515929f3b5b6253634bbcf52cfe&chksm=bf49d54e1f5079d9acdfdb5dc877c7eef41feb7b74d179d645ae4e367551c0d903d37ef8709e&scene=27.

[7] 石楠:为治理现代化搞好城市规划[EB/OL]. (2024-06-04)[2024-12-24]. https://mp.weixin.qq.com/s/3Q6Ol0aAtRe_V1Dc7BFwEQ.

[8] 高祖贵. 世界百年未有之大变局“变”在何处?[N]. 学习时报,2023-09-01(2).

[9] 石楠. 城乡规划学学科研究与规划知识体系[J]. 城市规划,2021,45(2):9-22.

[10] 吴志强,周俭,彭震伟,等. 同济百年规划教育的探索与创新[J]. 城市规划学刊,2022(4):21-27.

[11] 李疏贝,彭震伟. 发展观影响下的当代中国城市规划教育[J]. 城市规划学刊,2020(4):106-111.

[12] 谭文勇,冯雨飞. 百年英美城市规划教育演变与启示[J]. 国际城市规划,2018,33(4):117-123.

[13] 梅贻琦. 大学一解[J]. 清华大学学报(自然科学版),1941(00):1-12.

[14] University College London (UCL). BSc Urban Planning,Design and Management (UG,spatial) [EB/OL]. [2024-12-24]. https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/degrees/urban-planning-design-and-management-bsc.

[15] 东南大学建筑学院. 东南大学2024级城乡规划专业人才培养方案[R]. 南京:东南大学建筑学院,2024.

[16] 刘慧雯,袁媛. 英国规划师职业价值观教育经验与启示[J]. 规划师,2022,38(7):37-42.

[17] 汪芳,朱以才. 基于交叉学科的地理学类城市规划教学思考——以社会实践调查和规划设计课程为例[J]. 城市规划,2010,34(7):53-61.

[18] 侯丽,赵民. 中国城市规划专业教育的回溯与思考[J]. 城市规划,2013,37(10):60-70.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

希望您为喜欢的内容点个赞~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】当前城乡规划本科人才培养方案制定的思考——东南大学的演进与探索

规划问道

规划问道