【作者简介】

姜莹,东南大学建筑学院助理研究员

李伊格,东南大学建筑学院博士研究生

段进,中国科学院院士,东南大学建筑学院教授,中国城市规划学会副理事长,通信作者

提要

空间基因研究通过揭示空间形态特征和演变的规律,在自然环境保护、历史文化传承和当代建设发展的共赢中起着关键作用。然而,由于目前还未形成系统、固定的识别提取思路,研究中极易出现空间基因识别提取不清、不全、不对等问题。基于空间基因概念内涵和作用机制,提出识别提取空间基因的核心在于明确特定空间特征内含的“空间—自然—人文”互动模式,具体可通过:梳理特色空间、获取特色空间的公众认知、聚类并筛选空间认知特征、提取空间要素构形关系、组合空间组织规则集合等5个步骤完成。准确识别提取空间基因,将会直接决定空间基因解析与传承技术在实践中的操作效率和准确性,是实现可持续发展的地域性规划设计的重要内容之一。

关键词

空间基因;空间发展理论;空间组合模式;识别;提取

针对城市发展中的自然环境破坏与历史文化断裂的问题,段进等提出了“空间基因”的概念与“空间基因”解析与传承技术体系。该技术体系是基于空间基因承载地域信息、维护空间与自然人文和谐关系的特点,为自然环境保护、历史文化传承和城市发展建设的共赢创造了一个可操作的实践路径。相关成果为实现地域特色的延续、中华营城理念的传承、地方发展动力的激活等提供了重要的技术支撑。

空间基因解析与传承技术体系主要包括识别提取、解析评价和传承导控等3个方面。其中,空间基因的识别提取为首要步骤,是后续解析评价和传承导控的重要依据。然而,由于目前空间基因研究还处在起步阶段,无论是识别提取的对象还是步骤方法,都还未形成客观、科学、系统的评判依据和流程,大多是基于若干的抽象原则,或使用常规的社会学、形态学方法,工作过程过于依赖于规划与设计人员的能力和经验,主观影响因素较大,在实际操作中极易出现空间基因的识别提取不清、不全、不对等问题。究其本质,是未能正确把握空间基因的概念与机制——不能科学理解空间基因是什么,如何进行作用以及作用的原理,就无法正确把握识别提取空间基因的路径。

能否完整、准确识别提取出研究范围内的空间基因,将会直接决定空间基因解析与传承技术在实践中的操作效率和准确性。因此,本文结合空间基因的概念内涵与作用机制,提出空间基因识别提取路径,以期为相关工作提供方法论支持,促进空间基因解析与传承技术体系的完整构建。

1 识别提取的理论基础与思路

1.1 空间基因的核心内涵与作用机制

“空间基因”的概念在2019年被首次提出,是指“城市空间与自然环境、社会人文互动中,形成的一些独特的、相对稳定的空间组合模式”,是空间—自然—人文长期互动契合演化的产物。2022年,空间基因的内涵和作用机制又被进行了更加细致的阐述。总结来说,空间基因是在城市复杂系统的自组织过程中,经由当地发展条件筛选出的空间—自然—人文互动模式。它包括3个方面的特征:①物质方面。空间基因在空间中呈现出特定的空间要素构形关系;②层级方面。空间基因存在于城市、街坊、地块、建筑等各个空间层级;③信息方面。空间基因内含着适应于当时当地生存与发展建造观念的城市信息。空间基因的作用机制主要包括编码、复制、表达等3个过程:首先,空间要素按照一定的编码规则形成空间基因,承载当地空间—自然—人文和谐互动的城市信息;其次,这些信息以空间基因为媒介,通过共时性和历时性两个维度的传播进行复制;最后,空间基因会进行表达,形成可见可及的物质形态。

以上关于空间基因概念内涵和作用机制的讨论可以完善对空间基因的认知:空间基因基于更利于当地生存与发展的建造观念,将空间要素编码成特定的构形关系,对包含当时当地建造观念的城市信息进行了储存、传递和表达,控制和影响着城市空间形态的演化与发展。准确认知空间基因的概念内涵和作用机制,为系统、科学地识别提取空间基因提供了基础。

1.2 空间基因的识别提取思路

回溯生物基因的识别提取研究,常见的研究思路为:通过一批特定“性状”生物体案例与对照“性状”案例的基因测序对比,确定“基因”与“性状”的关系。这也为空间基因的识别提取思路提供了线索。正如英国建筑与城市形态学家希列尔(B Hillier) 等在《空间的社会逻辑》(The Social Logic of Space)(1984) 中的论述,虽然城市空间与生物体彼此迥异,但也分享着许多共同的本质性特征,例如信息的传递机制、系统的进化和稳定性等,可见,为探求城市空间形态背后的组织逻辑,从“性状”检索提取“基因”的机制总是相同的。

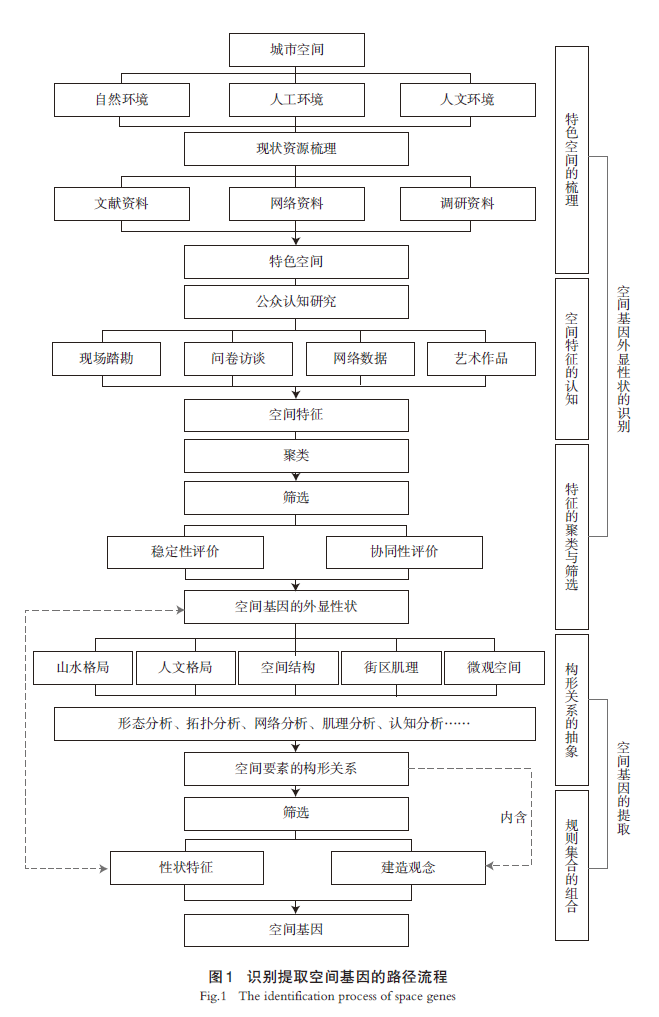

如果说生物体的物理或生理特征是生物基因表达出的性状,那么空间的物质形态和人们身处在该空间中获得的感受可被视为空间基因表达出的性状。空间基因的识别提取即为地域性特征的空间溯源,其核心在于明确特定空间特征(空间基因外显性状,包括空间认知和空间形态) 内含的空间—自然—人文互动模式(空间基因,包括物质层面的空间要素的构形关系,以及信息层面的建造观念),具体包括:①梳理特色空间;②获取公众对特色空间的特征认知;③对公众认知出的空间特征进行聚类和筛选,得到空间基因的外显性状;④将空间基因的外显性状抽象出若干个空间构形关系;⑤结合性状特征和空间构形关系内含的建造观念对空间构形关系进行筛选,组合出影响性状表达的空间组织规则集合等5个步骤。见图1。

2 空间基因外显性状的识别

2.1 梳理特色空间

第一步,通过梳理现状资料,形成当地的特色资源空间清单。常规来说,一个城市的特色会体现在自然环境、人工环境和人文环境等三个方面,可以结合文献资料(如世界遗产名录、文物保护单位、非物质文化遗产清单等)、网络资料(如卫星影像图、街景照片、纪录片等) 和调研资料(如当地人员的介绍、现场拍摄的照片和视频等) 等进行梳理。

需要注意的是,在梳理特色资源空间的过程中,每一个单项都需要包括特色资源要素的名称及其空间载体。即使是人文环境维度的特色资源要素,也都会有相应的空间载体支撑。这些空间载体都是进行后续研究的物质对象。例如,五祖拳是国家级非物质文化遗产,在闽南一带极为流行。厦门作为五祖拳的发源地之一,其传统民居的空间布局也受到五祖拳文化的影响,会在屋外特地设置练武场的空间。这是厦门传统民居的特色资源空间。

2.2 获取公众对特色空间的特征认知

第二步,通过公众认知研究,将特色资源空间与公众的感受进行联系,得到空间特征认知清单。公众认知的研究主要可结合现场踏勘、问卷访谈、网络数据、艺术作品等四种途径进行。首先,为获得真实的感知信息,避免假设和臆测,研究人员必须亲自进行现场踏勘。其次,网络数据基于其数据量大、群体覆盖广泛、内容种类丰富等特点,为提升公众认知研究的客观性和准确性提供了一定的帮助。然后,针对部分地区的网络数据较难收集的问题,以及对公众群体多样性的保障,问卷、座谈、访谈等传统的社会调查仍然是最有效的方法之一。最后,文艺工作者基于生活体验创作的诗文、画作、歌曲等,包含了他们对特色空间的体验与感受,也可以为研究人员进行空间认知的判断予以启示。

一方面,某些公众认知可能过于宽泛,无法定位相应的物质空间,需要对该特征进行进一步的细化;另一方面,某些公众认知依托的空间载体并没有在前期特色资源空间的梳理中被发现,也可以在此进行补充。例如,“美丽厦门”是厦门市民、政府、专家的一致共识。于是,在研究的初期,很容易将“美丽”认定为厦门的典型特征之一。然而,似乎所有的空间载体都可以与“美丽”形成联系,那么则需要对该特征进一步进行细分。通过更加深入的研究,厦门的美丽会再被细化为山海相融的城市、浪漫风雅的海湾、花园般的街道等等。

2.3 对空间特征进行聚类与筛选

第三步,结合空间基因的基本定义,对公众认知出的空间特征进行筛选,找出由特定空间基因影响着的空间特征及其空间载体,也就是空间基因的外显性状,形成空间基因外显性状清单。这个过程意味着,并不是所有被梳理出的空间特征中都包含着空间基因。有些特征可能是由于人为干预而出现的,并未受到空间系统的筛选。内含空间基因的空间特征应满足空间基因的基本定义——独特的、相对稳定的、与自然人文和谐互动的。因此,需要再对上一步骤中得到的空间特征进行稳定性和协同性的评价。

首先,为了提高筛选效率,可以对空间特征进行聚类。空间基因的复制机制表明,空间基因会在共时性的维度上传播,使空间特征呈现出地域上的相似性。因此,将这些相似的空间特征聚集起来,会提高空间基因的识别提取效率。聚类的过程可以依靠目前出现的众多算法,也可以通过人工的方式。聚类的原则可基于空间基因的层级属性,将空间特征归类于研究关注的空间层级。例如,在进行城市整体层面的研究时,不用过于关注某一单个建筑或场所的特征细节,而是可以归纳出该类建筑或场所在城市整体层面呈现出的普遍性特征。

其次,对空间特征进行的稳定性和协同性评价是结合历史地图和历史资料对空间的物质形态进行分析:稳定性评价关注的是空间形态的历时性发展过程,是否出现空间结构上的突然变化;协同性评价关注的是影响空间形态的因素,它们之间的关系是否是和谐、可持续发展的。例如,为判断“滨海空间浪漫风雅”这一空间特征是否包含空间基因,一方面是结合可考的历史资料和历史地图总结出在厦门的城建历史上,无论是自发建设还是规划设想,都一直持续着“环海建城,临湾发展”的城市发展特征,另一方面是判断出该类特征来源于空间与自然人文的和谐互动—进深较深的海湾为滨水生产、生活提供安全、舒适的空间,吸引了服务产业和人群活动的聚集。

由此,那些符合空间基因的定义的空间特征被筛选出来,可以被视为特定空间基因的外显性状。此时,可以结合空间形态或空间认知对其内含的空间基因进行命名。例如上述被确认包含空间基因的“滨海空间浪漫风雅”空间特征,结合空间载体的划定,可以将该空间基因命名为“海湾项链”——环湾大道串联起若干海湾,像是一串镶有珍珠的项链,共同组成了世界独特、浪漫风雅的滨海公共空间骨架。见图2。

3 空间基因的提取

3.1 抽象空间要素的构形关系

第四步,将每一个筛选出的空间基因外显性状(此处主要是指物质空间形态) 抽象为若干个空间要素的构形关系。空间基因的编码机制表明,基于空间与自然人文互动筛选出的、更利于当地生存与发展的建造观念,人们对空间要素进行布置,使得各空间要素之间呈现出特定的构形关系。

关于如何从物质空间形态中抽象出空间构形关系,各个学科已经进行了百余年的研究。基于前人的研究成果,笔者主要将其分为五类:第一,建设区与自然要素的关系,如山水格局等;第二,全局性的重要人文空间节点、标志物及其相互之间的关系,如人文格局等;第三,整体性的空间结构、道路或者活动通道系统,如路网结构、公共空间结构等;第四,不同类型的街区肌理,如园林关系、院落关系等;第五,以人的感知为核心、与日常活动关系密切的空间关系,如建筑空间、街道界面等。在这一阶段的研究中,可以将上述空间构形关系类型视为线索,探究其在当地的具体表现形式,可结合形态分析、拓扑分析、网络分析、肌理分析、认知分析等多样的空间分析方法进行研究。

同时,为了避免关键空间构形关系的缺失,可以将每一个空间基因外显性状所包含的所有的空间要素进行排列组合的穷举,形成空间要素矩阵。经由上述各分析方法将五类空间构形关系类型的地域性表现形式关联到该矩阵之中。空间要素矩阵的系统性与开放性可以支撑多方成果的互相补充与校核。由此,每一个空间基因的外显性状都可以形成一个空间要素矩阵,该矩阵中包含了从外显性状中抽象出的若干个空间要素的构形关系。

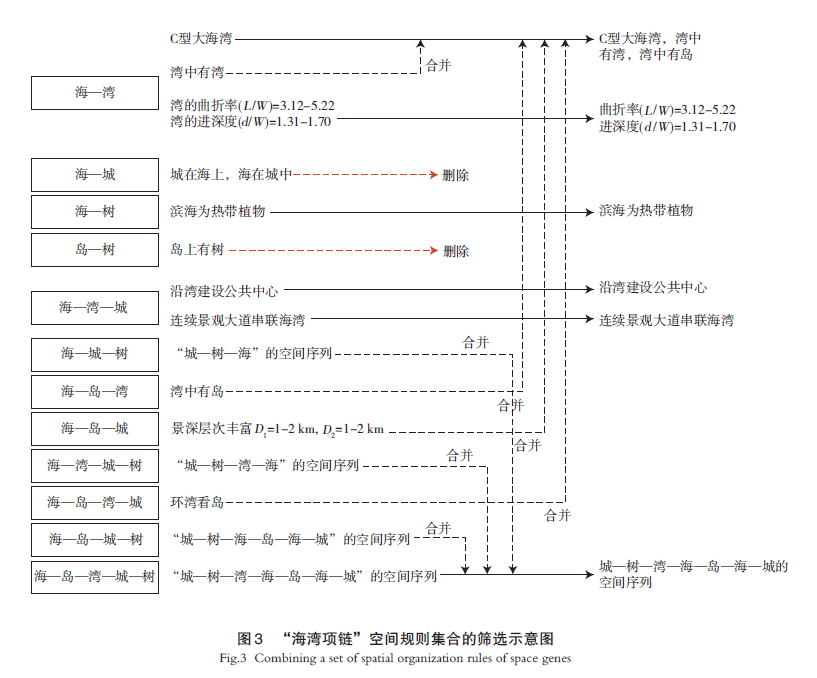

例如,厦门“海湾项链”空间基因涉及的空间要素包括海、岛、湾、城、树等,由此形成的空间要素矩阵(表1)包括:在城市和自然要素关系方面,基于若干历史地图可以看出“C型大海湾、湾中有湾”“城在海上、海在城中”“湾中有岛”等空间要素的组织特点(位点编号2、3、18)。结合对卫星影像图的测距分析,可以得到海湾的进深度和曲折率的范围(位点编号2)。在空间结构方面,结合对历年现状图和规划图的集成度分析图以及POI 数据,可以总结出“本岛与岛外组团串联”“以海湾为公共中心”等的空间构形关系(位点编号11)。在活动路径方面,基于网络评论与攻略数量算出的目的地热度排名,发现了备受关注的观景动线(位点编号11)。在微观空间方面,基于游客照片、街景影像等,可以看出滨海地区通常种植了高大的棕榈树等热带植物,蓝天、白云、白沙、绿树形成鲜艳多彩、浪漫清新的岸边色彩(位点编号4、7),以及“城—湾—海—岛”的序列组织关系(位点编号13、21、25、26)。再结合卫星影像图的测距分析,还可以总结出人们的视线范围内,山、海、岛、城、湾之间的景深层次关系(位点编号32、41、47)。

3.2 组合出形成性状特征的空间规则集

第五步,对每一个空间要素矩阵中的构形关系进行筛选,组合出空间规则集合,使其成为影响该性状特征表达的充要条件。也就是说,从每一个空间基因外显性状中抽象出的若干空间构形关系,并不是全部都需要原样保留,可以进行合并与筛选。筛选的原则是结合性状特征和内含的建造观念进行:如果该空间规则集合包含的空间构形关系并不足够支持性状特征的形成,那么就需要再次对其进行解析;而如果空间规则集合内包括的空间构形关系不会对该特征的形成产生决定性影响或者内含的建造观念并不符合当地的空间—自然—人文和谐互动关系,则可以被删除。

基于空间基因的信息属性可知,虽然从表征上看,空间基因是由若干组空间要素的构形关系构成的空间组合模式,但从其本质的内涵而言,它是在特定的建设环境条件下人类各类活动与自然环境相互作用的综合反映。因此,仅仅在物质要素的表现形式上进行研究是不够的,只有探究出每一个空间构形关系内含的建造观念,进行空间—自然—人文和谐互动的校核,才能够把握空间形态背后的真正逻辑。基于对各空间构形关系内在建造观念信息的探究,将空间构形关系组合成控制空间基因外显性状表达的空间规则充要集合,由此完成空间基因完整内涵的识别提取。

例如在“海湾项链”空间基因中,核心的空间构形关系均是围绕海湾展开的:C型大海湾,湾中有湾,湾中有岛;海湾形态蜿蜒曲折、进深较大(曲折率约3.12至5.22,进深度约1.31至1.70);沿湾建设有城市公共中心;并有连续的景观大道串联各个海湾;滨海种植热带植物。由此形成“城—树—湾—海—岛—海—城”空间序列和世界独特、浪漫风雅的滨海公共空间。这些均是空间与自然、人文和谐互动的具体表现,而“城在海上,海在城中”的空间构形关系与海湾联系较弱,“岛上有树”较为细节,则可被删除,见图3。

4 结语

经过二十余年的高速发展,我国社会经济文化发展全面进入新的阶段。中国城市的特色塑造问题,从文化自信的新高度再次引起国家和社会的广泛关注。空间基因作为相对独特的空间组合模式,其对空间要素的特定组织规则可以成为以延续和彰显城市特色为目标的规划设计的科学依据。更重要的是,空间基因的作用并不局限于风貌特色中。它作为城市系统筛选出的空间—自然—人文互动模式,承载了当地可持续的发展信息,也将为我们破解在地的可持续发展方式提供基础。

本文基于空间基因的概念内涵和作用机制,提出了一个识别提取空间基因的思路,并结合实际案例进行了具体说明。该识别提取路径可为城市总体、中心区乃至局部地段基于空间基因分析导控的规划技术体系奠定基础,是实现可持续发展的地域性规划设计的重要内容之一。同时,标准化的空间基因识别提取路径也会进一步推动空间基因库的建设与发展,推动空间基因学向更深入、更广阔、更具创新性的领域发展。这在重视风貌特色、强调文化自信的当代中国具有特别的时代意义。

本文引用格式:姜莹, 李伊格, 段进. 空间基因的识别提取路径[J]. 城市规划学刊,2025(1):18-24.(JIANG Ying, LI Yige, DUAN Jin. Space Gene: An Identification Approach[J]. Urban Planning Forum,2025(1):18-24.)

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】空间基因的识别提取路径 | 2025年第1期

规划问道

规划问道