【摘要】全球视野下的女性友好城市建设强调提升城市包容性与公平性,营造人人共享的城市空间。在我国,社区公共空间作为人们日常生活的核心场所,成为推进女性友好城市建设的重要切入点。然而,与狭义上“专门为女性营造”的空间不同,公共空间的“公共”属性为营造实践带来了挑战,即如何在尊重性别感知差异的基础上实现女性友好。为此,本文引入眼动实验,从性别视角探究社区公共空间的感知和营造策略。首先,基于场景理论与视觉注意理论,构建公共空间感知的性别差异研究框架,系统分析不同性别群体的感知差异机理,并深入解读性别视角下的眼动实验内涵。其次,基于实验证据,揭示人群在社区绿色空间、街道空间和活动空间内部不同设计场景中的感知差异,探讨差异机制并总结关键空间要素。最后,从女性身体友好的场景要素设计、女性心理友好的场景体验营造和女性社会友好的场景功能规划三方面提出女性友好社区公共空间的场景营造策略。本研究立足人本尺度,结合微观场景的视觉感知机理,运用神经科学实验方法论证了在城市规划设计中考虑性别差异的必要性与可行性。通过跨学科的理论框架和定量、定性分析相结合的方式,本文旨在丰富我国女性友好城市建设的理论体系与方法论,推动构建包容、安全、可持续的城市和社区。

引言

自2006年联合国内政部、人口基金和开发计划署、瑞典国际开发与合作署启动“联合国女性友好城市联合计划”(Women Friendly Cities United Nations Joint Programme),要求地方政府将女性视角纳入规划和决策以来,女性友好城市在世界范围内持续发展。2007年联合国人居署发布《市政府指南——包容和可持续城市发展规划》(A Guide for Municipalities: Inclusive and Sustainable Urban Development Planning),明确提出将性别作为城市规划和政策制定的重要因素;2016年联合国人居署发布《新城市议程》(The New Urban Agenda),将性别平等上升为城市建设的核心价值原则之一;2021—2022年,联合国人居署相继发布《她的城市——与女孩一起实现可持续和包容性城市规划和设计指南》(Her City–A Guide for Cities to Sustainable and Inclusive Urban Planning and Design Together with Girls)和《女孩城市,人人共享城市》(Cities for Girls, Cities for All)报告,报告显示全球已有100个国家、350个城市开始使用“Her City”工具箱,并总结了来自印度、瑞典等国家的12个代表性城市的实践成果,昭示着全球女性友好城市建设的迅猛发展。

中国的女性友好城市建设尚处于起步阶段,尽管相关研究开始涌现,但用于指导规划设计实践的理论与方法论体系仍待完善。社区公共空间作为吸引多元群体活动、提升人群身心健康水平、促进社区与城市可持续发展的重要场所,是推动女性友好城市建设的重要切入点。区别于专门的“女性化”空间(如母婴室、瑜伽馆等)或“专门为女孩创造的空间”,社区公共空间作为两性群体共享空间,需要融入性别视角,平衡不同群体需求。然而在实践层面,我国社区公共空间的建设经常是“性别盲视”或“性别中立”的。前者指忽视公共空间使用和占有所具有的性别特征;忽视女性的社会处境和独特经验,或者视男性经验为常规,以男性体验代替两性体验。后者指设计者往往将空间中的人视为“无性别差异”的群体,认为城市设计没有必要区别对待男性与女性,而应对所有人一视同仁。究其原因,主要是在我国快速城镇化过程中,为高效提炼具有普遍指导意义的城市建设经验,城市研究与相关数据收集多基于“环境分异”而非“人群分异”的视角。这类研究通常假定不同性别群体拥有相同空间体验,而忽视了性别群体之间的感知差异,最终导致城市建设实践产生性别中立设计。

“性别视角”是认识社会性别及其差异,分析性别不平等和性别盲点的基本方法,也是《新城市议程》下建设女性友好城市的价值起点。早在20世纪初,地理学、建筑学和城市设计领域就将“性别视角”纳入空间研究,揭示由男性主导城市空间建设所带来的不平等的性别化现实。但在进行社区公共空间场景营造时,不同性别群体的场景感知差异是非常复杂且微观的过程,涉及个体内部微小的神经生理活动,在实践中需要解决如下问题:如何深入探查场景感知的性别差异?如何基于差异营造女性友好的社区公共空间场景?近年来,神经科学与行为学实验的引入为发掘场景感知提供了新的解决思路。通过微观的神经活动分析、基于群体特性的实验方法,神经科学实验能帮助挖掘个体化机制,推进规划设计研究由“环境分异”到“人群分异”认识转变。本文即以此为切入点,引入眼动实验,在理论与方法层面构建研究框架并进行实证分析,提出场景营造策略。

受生理差异与社会建构共同影响,男性与女性处理城市空间信息的模式不同,在视觉感知和认知功能上可能存在差异。由于激素水平和大脑活跃区域不同,男性与女性对相同的物体和对象表现出不同态度;由于参与视觉处理和情感分析与表达的生物和神经机制不同,不同性别群体会产生不同的注视行为。基于宏观统计数据的研究已经指出,绿化植被、街道、活动广场的设计会对不同性别群体的感知产生差异化影响,具体到微观的公共空间场景,可能表现为以下三方面。(1)安全感知。研究认为女性的情感系统更复杂,情感表现更细腻,更容易震惊、恐惧、快乐和悲伤。同时由于女性比男性体力差、易疲劳,更易遭受抢劫等暴力行为,性别成为影响居民在公园中恐惧感知程度的重要因素。在相对较差的社区环境中,女性比男性更关心安全问题,城市环境的改善可能对女性产生更大影响,满足女性标准的设计可能满足所有人标准。(2)美学感知。女性的触觉、视觉和听觉反应比男性敏感,因此更容易体会空间所表达的压抑、开敞和冷暖等特质。她们对建筑和空间的形体、色彩、光线、质感等外在因素有独特体会,亲近自然,更注重细节的感性变化。(3)功能感知。受身体机能与活动特性影响,女性对场地的活动需求与男性不同,更倾向于平整的路面和开阔的活动场地等。

场景理论指出,场景结构及其语义特征会引导视觉注意力的分配倾向,不同人群对环境有不同的知觉选择、注意和认知。但仅凭主观评测难以捕捉不同群体之间细微的感知差异,因而较难针对不同群体提出精细化设计策略。由于人所接收的感知信息中有80%来自视觉,视觉注意力理论提供了显化群体感知差异的关键思路。人们在观察外部环境时,会有意识或无意识地进行知觉性选择,将目光集中于部分能够进行进一步处理的潜在信息上,这一过程被称为“注意”,人们对外部环境信息的加工处理和关注程度可以通过其视觉行为来体现。基于眼动实验得到的视觉注视数据可以客观、真实地反映人们对空间要素的注意情况,从而真实记录人们的感知信息。

为科学解读场景感知的性别分异,强化不同性别群体在场景营造中的参与性,本研究引入性别视角实施眼动实验。性别视角具体体现在:首先,需要在实验之初有意识地纳入背景组成一致的不同性别群体,在实验中重点记录、对比不同性别群体的微观视觉行为及其个性化表达。针对历史街区的实验已初步证实,男性与女性的眼动行为存在差异,女性在场地中感知的要素比男性多,对场地元素的敏感度高于男性;女性更追求视觉吸引力,更喜欢立柱较小、招牌较大的消费场所。其次,除了基于全人群数据进行性别差异检验外,还应考虑分性别数据(sex-disaggregation of data)统计。分性别数据指的是以性别为基础的分类统计数据、统计信息和统计变量,能够较为敏感地反映男性与女性在城市环境中所处的基本状况。部分调查研究已经证实,分性别群体统计的分析结果能够较全人群分析发现更多差异特征。例如在公共空间安全感、公共空间使用量的性别分析中,分性别群体的分析发现了在全人群分析中被掩盖的效应。

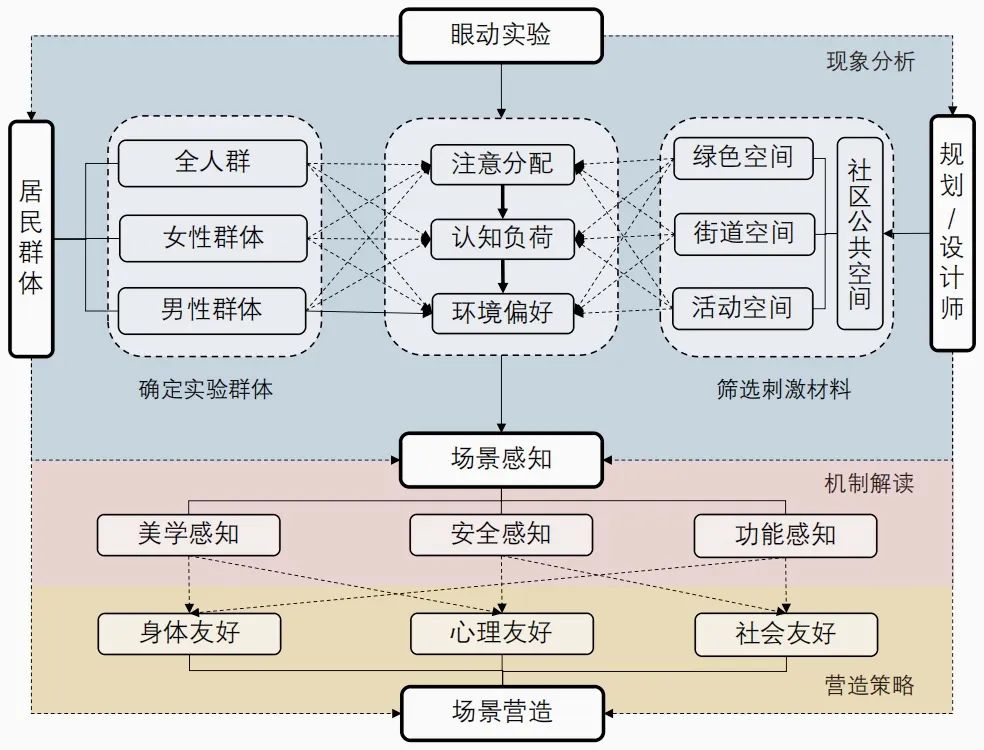

综上,性别视角的眼动实验为女性友好场景营造提供了创新方法论。在现象分析层面,通过眼动仪量化居民的注意力分配,如关注程度、认知负荷等,并结合偏好评价识别不同群体的感知与倾向,发掘更多的差异化结果。在机制解读层面,实验过程赋予了研究高度的灵活性、互动性,通过主试与被试的即时交流,可充分挖掘不同性别群体的个体化经验,对眼动数据结果中的环境影响因素及其机制做深入分析。在场景营造协作层面,眼动实验以主试与被试之间的高度互动为规划师与居民群体搭建协作平台。将规划设计者的场景设计经验与公众感知结合,可使得场景营造技术流程更为科学客观(图1)。

小样本实验是被试内设计的一种变式(1≤被试人数≤30),医学领域对该类实验早已有丰富讨论。近年来,随着学界对健康差异、少数群体的关注越来越多,小样本实验的重要性随之显现。由于大样本研究较少考虑实验设计和分析选择的效率,这潜在地限制了健康不平等研究的广泛性,阻碍了面向那些受健康不平等影响最严重的人口少、文化多样化群体的研究。相反小样本实验的设计不依赖研究单元的数量,而是强调更详细地概括特定于环境、人群、结果和干预适应的因果效应。由于检测人数较少,小样本实验需要在高度控制的实验中对每一个被试进行大量观察并记录,通过对自变量的良好控制和因变量的反复测量,小样本设计可强有力地进行实验推论。

场景营造初期通常需要频繁地收集数据,不断测试初始设计干预并完善改进策略。有研究表示,小样本实验在前沿探索时可能会产生比大样本更高的科学价值,尤其是在治疗质量提升、预防和干预科学领域。小样本可以在短时间内为快速改进方法提供更多有用的信息,而不仅仅是简单的差异性能审计,这将极大提高场景营造的效率与准确性。

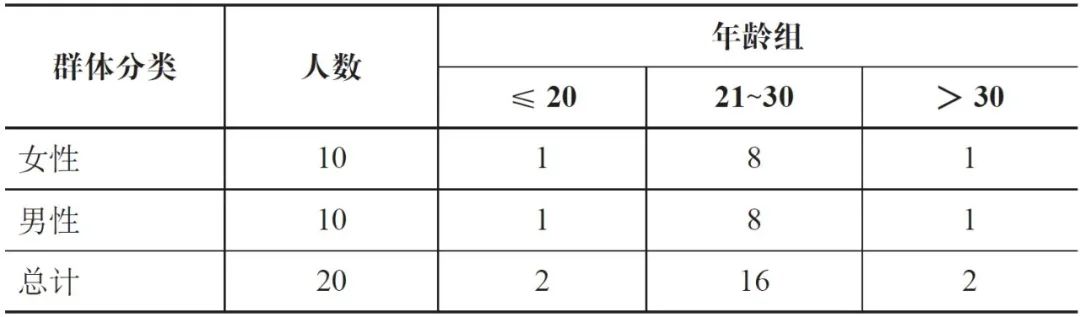

以往研究的小样本一般设置为8~30人,如有研究采用8人实验探究自然环境对人情绪健康的影响,采用10人实验探究城市环境对人生理心理反应的影响,采用25人实验探究空地的设计改造对人感知与情绪的影响。本研究确定样本量为男女各10人,共20人,以符合小样本研究的常见设定(表1)。

为了提高实验样本的代表性和两群体的可对比性,本研究采用目的抽样,严格控制实验参与者的背景一致性。所有被试均来自固定的工作环境,工作单位均涵盖高校和企事业单位,以确保被试职业背景与工作特征一致。此外,本研究在规定范围内采用广告招募被试,进一步平衡两性组的背景因素,包括年龄、教育水平等,以保证两组样本在重要人口学变量上的匹配。同时,为减少外部影响并提升数据的可对比性,所有被试均经过视力筛选,确保无弱视、斜视等影响眼动结果的视力问题,双眼矫正视力均在1.0以上。

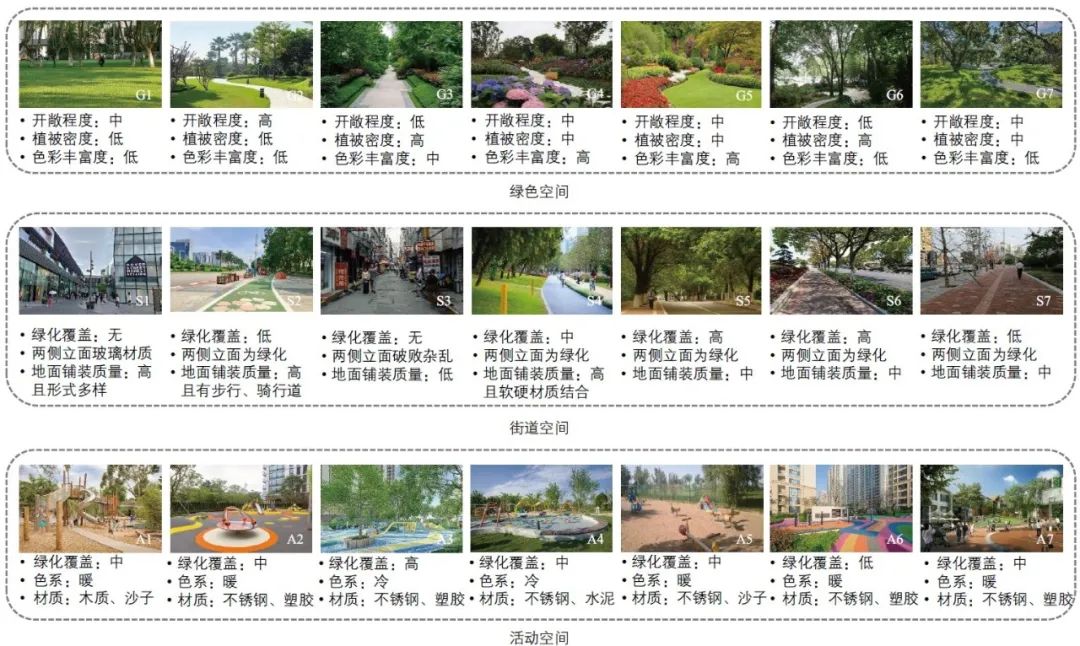

既有研究表明,绿化植被、城市街道、活动广场的设计特征对性别感知和行为产生差异化影响。但相关研究主要停留在基础设施要素识别层次,并未识别出各类公共空间的何种设计形式产生了影响,背后有着怎样的形成机制。本研究通过进一步丰富三类公共空间内部设计形式,两两对比设计形式对性别群体感知的差异化影响,并进一步从不同性别群体的视角出发,发掘场景中的关键影响因素,解析其差异机制。为尽可能覆盖不同场景设计形式,由具有专业知识的规划设计研究者选择场景,分为三组(图2):(1)绿色空间,关注开敞程度、植被密度、植被色彩丰富度的对比;(2)街道空间,关注绿化覆盖、两侧立面形式、地面铺装质量的对比;(3)活动空间,关注场地材质、功能分区、色彩构成等的对比。

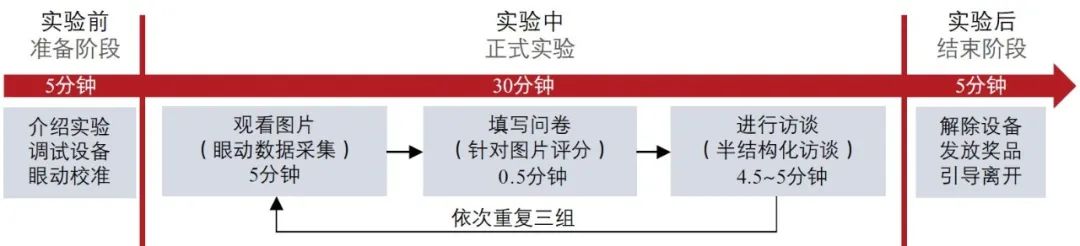

实验流程分为“前—中—后”三阶段,每位被试总参与时长约40分钟。实验前阶段约5分钟,主要用于实验介绍和调试设备;实验中阶段持续约30分钟,按图片类型分三组,分别进行眼动数据采集、图片评分和访谈,以强化三种空间内部设计形式的对比效果;实验后阶段约5分钟,包括解除设备、发放奖品和引导离开等环节(图3)。

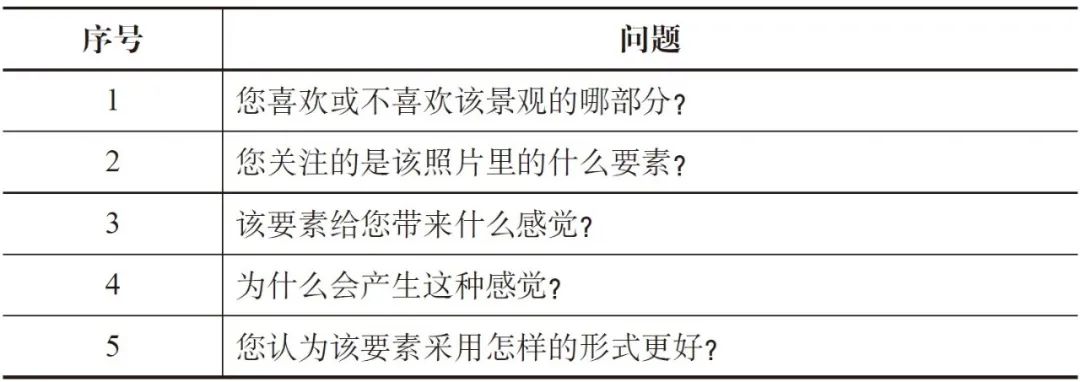

本研究采用混合方法进行数据收集与分析。混合方法涉及有意收集定量和定性数据,从而将两种方法进行某种类型的整合,以最大限度发挥每种方法的优势。本研究中的定量分析采用独立样本T检验和单因素ANOVA分析检验眼动指标和偏好评分在场景之间、人群之间的差异性(显著性阈值设为0.05),以建立场景图片与感知结果之间的因果关系,并推广到群体与群体比较。定性分析通过半结构化访谈总结人们对关键场景的看法,总结感知差异的机制。定性研究可以在描述中产生一定程度的细微差别和复杂性,这是使用纯粹定量方法无法实现的。具体而言,定量数据基于眼动仪与问卷收集,纳入分析的眼动指标与偏好评分有:(1)注视时长(FD: Fixation Duration),主要用于表征刺激目标对被试的重要程度以及被试对相关信息的加工程度,注视时长越长表明该场景更能引起被试关注;(2)瞳孔直径(PD: Pupil Diameter),反映被试对视觉信息的认知负荷,瞳孔直径越大表征该场景所产生的认知负担越重;(3)环境偏好(EP: Environmental Preference),指被试对不同图片场景的主观偏好程度,采用5级李克特量表衡量程度大小,借鉴语义分析法将偏好分为“很不喜欢”“不喜欢”“一般”“喜欢”“很喜欢”5个等级,评分越高代表被试对该场景的偏好程度越高。定性数据通过半结构化访谈进行收集,访谈提纲如表2所示。

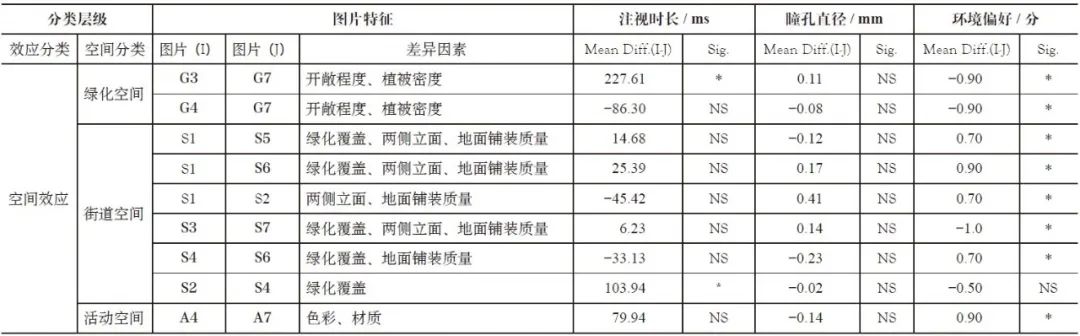

不同空间类型内部的设计形式影响居民感知的方式不同(表3)。绿色空间的不同设计形式主要影响关注程度(注视时长)和认知负荷(瞳孔直径),并不会影响偏好;街道空间的不同设计形式影响认知负荷和偏好。这可能是由于绿化空间整体质量较高,居民均倾向于给出较高的偏好评分,因而无法得出显著差异,但绿化空间内部的设计形式对认知恢复可能产生差异化影响;街道空间内部含有复杂的空间信息,受个体背景和认知水平影响,不同空间设计形式会对认知负荷和偏好产生差异化影响。此外,活动空间感知差异均不显著,未在表中列出。

注:Mean Diff.(I-J)为图片(I)与图片(J)所对应指标的均值差值;Sig.为显著性;*表示p<0.05,即图片(I)与图片(J)所对应指标存在显著差异;NS表示p≥0.05,即图片(I)与图片(J)所对应指标不存在显著差异;空白表示该类空间中不同图片所对应的指标均不存在显著差异。

进一步结合访谈内容对比图片差异特征发现,人们在绿色空间中的关注程度和认知负荷受空间开敞程度、植被密度、色彩丰富度影响。开敞程度低、植被密度高且色彩丰富的场景G3因更多的植物细节、更强的纵深感吸引了人们较长时间的关注,造成了更高的认知负荷。人们在街道空间中的认知负荷和偏好受绿化覆盖程度、两侧立面形式、地面铺装质量影响。无绿化覆盖、两侧立面破败杂乱、地面铺装质量低的场景S3因混乱无序的建筑细节导致更低的偏好评分、更高的认知负荷;S1因两侧玻璃立面丰富的设计细节引起了相对S2更强的认知负荷;S5因极高的绿化遮蔽程度产生了相对S2较高的认知负荷。

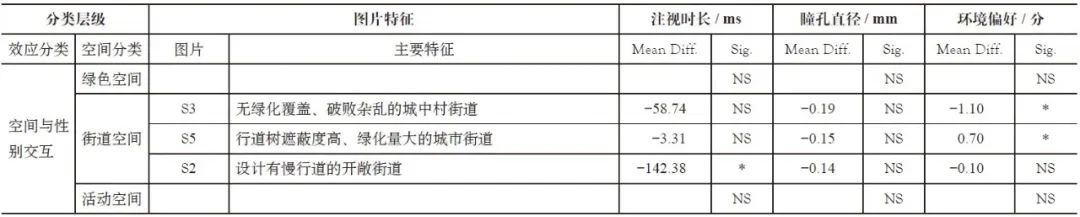

空间与性别交互分析显示,不同性别群体对街道空间的关注程度和偏好存在差异(表4)。无绿化覆盖、破败杂乱的城中村街道S3和行道树遮蔽度高、绿化量大的城市街道S5在不同性别群体中产生了显著的偏好差异。女性更倾向给予S3更低评价,因为在该街道中行走会“时刻担心”“缺乏安全感”“不舒适”;倾向给予S5更高评价,因为在该街道中行走“感觉舒适”“应该非常凉爽”“不必晒到太阳”。男性给予了S2更多的关注,这是因为该空间“功能分区明确”“有慢行道”“适合骑行”。此外,绿色空间、活动空间在空间与性别交互分析中的感知差异均不显著,未在表中列出。

注:Mean Diff.为图片所对应指标在不同性别群体中的均值差值(女性均值-男性均值);Sig.为显著性;*表示p<0.05,即图片所对应指标在性别水平上存在显著差异;NS表示p≥0.05,即图片所对应指标在性别水平上不存在显著差异;空白表示该类空间中图片所对应指标在性别水平上均不存在显著差异。

综合对比男性与女性群体分析结果发现,在感知指标上,女性的感知差异更多体现在认知负荷上,男性的感知差异更多体现在关注程度和偏好上。这可能说明女性群体在辨识不同设计形式的空间时调动了更多的认知资源,但这种对不同设计形式认知负荷的差异并没有表现在偏好表达中;男性则更侧重于针对不同设计形式给予不同的关注程度,并进行差异化的偏好表达。这从侧面证明了眼动实验数据在研究不同性别群体场景感知中的优越性,能够发现较主观评分更多维度的差异,尤其是针对女性群体。

针对女性群体进行空间效应分析发现,不同空间设计形式对女性的认知负荷、偏好有差异化影响(表5)。除了在全人群分析中发现的影响因素外,仅针对女性的分析在绿色空间中发现了G4与G6之间偏好的显著差异,根据访谈结果,这与空间开敞程度密切相关,女性面对G6时表现出对过于郁闭环境中“安全问题”的担忧,有“想远离”的想法;在活动空间中发现了A1与A4之间的显著偏好差异,基于儿童照料经验的考虑,女性更倾向于“暖色调、自然材质、质地柔软”和“有一定绿化”的活动空间。此外,在女性群体街道空间感知中发现的差异与全人群分析结果一致,在此不重复阐述。

注:Mean Diff.(I-J)为图片(I)与图片(J)所对应指标的均值差值;Sig.为显著性;*表示p<0.05,即图片(I)与图片(J)所对应指标存在显著差异;NS表示p≥0.05,即图片(I)与图片(J)所对应指标不存在显著差异。图片序号加粗表示该对图片是在全人群分析中未发现显著性差异的图片组。

针对男性群体进行空间效应分析发现,不同空间设计形式对男性的关注程度、偏好有差异化影响(表6)。除了在全人群分析中发现的影响因素外,绿色空间中,针对男性群体的分析发现了G4与G7、G3与G7之间的显著差异,主要影响因素为植被密度、开敞程度。开敞程度较高、植被密度较低的场景G7引起了男性群体较高的偏好评分,而开敞程度低、植被密度高的场景G3引起了男性群体较长时间的关注。街道空间中,发现了S1与S5、S1与S6、S3与S7、S4与S6、S2与S4之间的显著差异,主要影响因素为两侧立面形式、铺装设计形式。男性群体对两侧为玻璃材质立面、铺装质量较高的场景S1,地面铺装软硬结合的场景S4表现出了较高的偏好;对地面铺装形式丰富、有步行与骑行道的场景S2给予了更多关注。活动空间中,A4与A7的偏好评分存在显著差异,男性群体倾向于给有休憩设施的冷色系活动场景更高评分。

注:Mean Diff.(I-J)为图片(I)与图片(J)所对应指标的均值差值;Sig.为显著性;*表示p<0.05,即图片(I)与图片(J)所对应指标存在显著差异;NS表示p≥0.05,即图片(I)与图片(J)所对应指标不存在显著差异;图片序号加粗表示该对图片是在全人群分析中未发现显著性差异的图片组。

从空间视角的分析发现,建筑或植物细节丰富的场景容易吸引注意力。比如开敞程度低、植被密度高且色彩丰富的绿色空间,立面破败杂乱、铺装质量低的城中村街道,两侧玻璃立面或整体绿化遮蔽程度极高的城市街道。并且,相对于全样本的差异化检验,分性别数据能发现更多差异。基于定量与定性分析结果,总结性别视角下的场景感知机制如下。

访谈内容显示,安全感知问题多出现在女性的描述中,并与空间的郁闭程度、设施质量、整体维护质量密切相关。过于郁闭、阴暗的绿化空间会加剧女性的不安全感,这与对夜间公园安全感知的调查结果一致,性别是夜间公园安全感知的重要因素。活动空间的材质、活动设施安全性与女性安全感知密切相关,这可归因于女性对儿童活动安全性的关注,暖色系、更柔软的地面和设施材质会给予女性更多安全感。在街道空间中,与安全相关的表述主要出现在维护质量差、拥挤的城中村街道中,这与对香港城中村的研究结果一致。基于街景大数据的研究也发现,街道质量越差,性别感知差异越大,女性安全感知越脆弱。

访谈结果显示,美学感知也是引起女性视觉偏好差异的关键机制。女性的美学感知与开敞程度、植被密度、颜色丰富程度有关,较为开敞的高密度、多颜色植被带给女性较高愉悦感,这可能是由于女性对环境细节的感受更深刻。街道空间中,女性的美学感知还与街道两侧立面形式相关,她们对两侧立面整洁、结构稳定,光线明亮、绿化丰富的街道表达了更多的审美愉悦体验。一项针对街道的调查研究也在一定程度上佐证了该结果,即街道两侧立面的设施与绿化的增加能显著增加了女性群体在街道活动的数量和比例。

对场景功能的感知对男女视觉偏好差异均有影响。男性群体更注重有一定休憩设施的绿色空间和具有骑行道、两侧建筑功能丰富的街道;女性群体则在访谈结中表达了对街道行道树遮荫功能的关注。在针对活动空间的访谈中,男性群体更关注场地运动功能的丰富性,女性群体多关注儿童活动、老人活动区域舒适性,这可能是因为女性在社区空间中多承担照料任务,儿童、老人活动区的质量以及它们之间的视线联系成为引起女性视觉偏好差异的关键。

4 女性友好社区公共空间场景营造:神经科学实验的启示

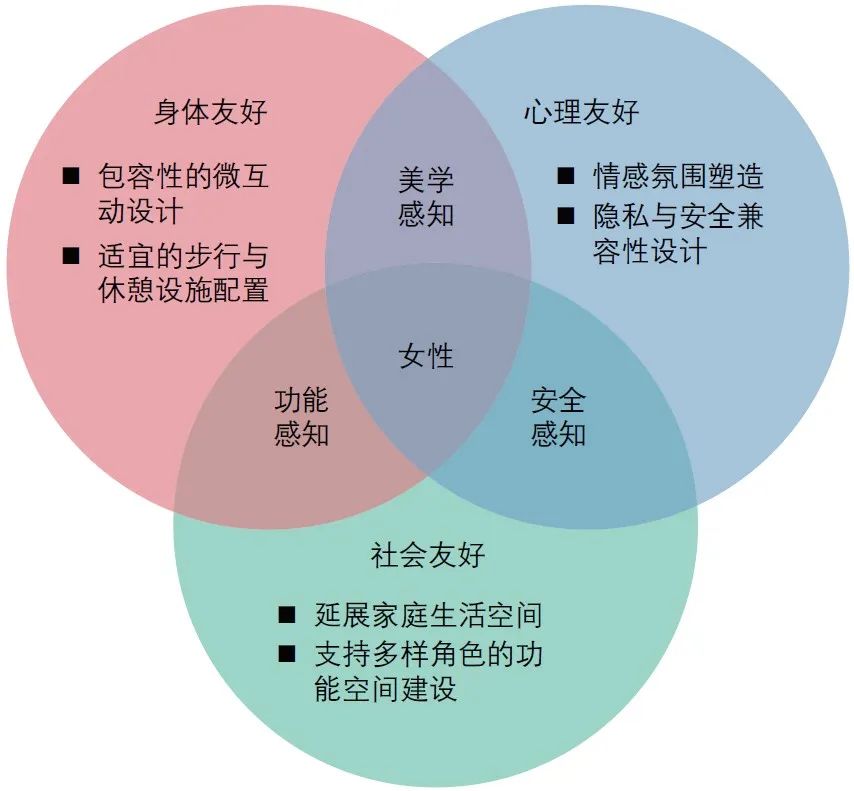

本研究通过眼动实验,从安全、审美、功能需求层面揭示了两性群体在社区空间中不同的感知重点,为从性别差异视角细致识别女性在空间中的特定偏好提供了实证支持。本节结合女性特点,从身体、心理、社会层面深入解析视觉感知结果背后的群体环境倾向,推导场景营造策略,实现由感知机制解读到营造实践策略的转化(图4)。

身体友好关注女性在公共空间中的身体舒适性。眼动实验结果显示,女性对场景美学、功能的感知都具有生理上的独特性,在场景中的关注点往往聚焦于色彩鲜艳、互动性强、舒适性高的景观要素。因此在设计场景要素时应关注:(1)包容性的微互动设计——结合女性关注热点,宜在公共空间增加场景舒适物,吸引女性进行户外活动,如设置带有色彩丰富植物的休憩区、配备亲子互动设施等。(2)适宜的步行与休憩设施配置——结合女性对公共设施关注的眼动热点,应为步行路径和休憩座椅提供多层次的设计,如设置亲子步道、适合多种步态的防滑地面、可调节座椅等。

心理友好关注女性在公共空间中的心理安全与审美愉悦体验。眼动实验显示,女性倾向于关注温馨、舒适的色彩与开敞的空间。因此在营造场景体验时应关注:(1)情感氛围塑造——利用色彩、灯光和软质材料设计,结合女性的美学倾向,创造温馨舒适的互动空间。例如:引入暖色调的照明与材料设计,采用自然质感或软质地面铺装使空间显得更为亲和。(2)隐私与安全兼容性设计——通过视线遮挡设计的微调,创建兼具开放性与私密感的区域,如在绿地或活动区域周边增设自然屏障,既保持视野通透又提供一定的遮蔽,在保证私密性的同时提升女性的安全感。

社会友好关注公共空间对女性日常生活的支持功能。眼动实验显示,女性对家庭照料活动的关注可能是影响其场景感知的关键因素,功能规划时应鼓励公共空间成为家庭生活的延伸,支持女性在公共空间中拥有更大的自主性和丰富的功能性体验。因此在规划场景功能时应关注:(1)家庭生活空间延展——通过要素组合营造小尺度公共空间,成为家庭生活的延伸,如在社区中布置适合家庭使用的户外餐桌和小型家庭聚会场地,设置供人交流或互动的小场景,营造“邻里会客厅”,加强社区关系,为女性在家务劳作之外提供社会交往的多功能场所。(2)支持多样角色的功能空间建设——通过设置如临时育儿区、宠物友好区等多功能区,回应女性在不同社会角色间的切换需求,使公共空间更具多样性和实用性。

国际上的女性友好城市建设已经进入新的阶段,莫泽(Moser)指出,《新城市议程》通过将性别议题纳入具有变革性的承诺,而不是仅作为附加内容,强化了该议题在全球范围内的核心地位。要实现这一目标,需要一种“根本性的范式转变”——通过具有变革性的性别路径建设公正与平等的城市,而不仅仅是将女性视为剩余福利类别而进行干预。这要求在制定政策或实施项目时,不把女性群体简单地当作社会中需要额外照顾的弱势群体,而是从根本上认识她们在城市与社区发展中的主体性和结构性平等需求。中国一直坚持实施男女平等基本国策,这有利于女性发挥自身优势积极参与城市与社区发展,也使得中国有望成为实践上述转变的重要地域。本研究期望以中国社区实践为土壤,通过新视角、新方法的引入,完善性别视角下的公共空间感知图景;跳出“弱势群体关怀”局限,发掘性别视角背后的感知差异机制,强化女性的主体性表达与空间权益保障;同时回归普通群众知识,运用相互联系和了解的研究方法,更好地展现城市群体需求的多样性,切实回应女性主义规划【推动所有人平等参与规划专业的进程,最初是考虑到妇女,后来扩大到包括所有人,不论年龄、性别、原籍地和性别认同】理论本质,深入贯彻落实“人民城市”理念。UPI

作者:王琳婷,中山大学地理科学与规划学院,博士研究生。wanglt29@mail2.sysu.edu.cn

袁媛(通信作者),中山大学地理科学与规划学院,教授,博士生导师。yuanyuan@mail.sysu.edu.cn

梁璐,西安外国语大学旅游学院,教授。415968791@qq.com

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 女性友好社区公共空间的场景感知与营造研究——基于性别视角的眼动实验【2025.2期优先看 · 主题】

规划问道

规划问道