责任规划师

2025年3月14日,北京市责任规划师五周年工作总结交流大会在北京市规划展览馆召开。此次会议的主题为“落实以人民为中心,服务首都规划高质量实施”,旨在全面总结回顾北京市责任规划师制度实践历程,谋划下一阶段责任规划师工作提质升级。

薛峰

中国中建设计研究院有限公司总建筑师

非常荣幸有这样一个机会跟大家一起探讨如何用设计来带动乡村建设,作为建筑师我们在里面能够起到什么样的作用。

北京门头沟斋堂镇沿河口村灾后重建,在市规划自然资源委、门头沟区委、区政府和各界老师的支持帮助下,我们做了大量的探讨与实践。

首先是模式上的探讨,我们把它归纳为:“1+3+N”设计引领模式,即1个片区、1位总师、1位乡村CEO+策划设计、建造实施、运营服务一体实施,“N类”专项提升。

再有就是理念与方法,我们不是“为了建房子而建房子”,而是超越建筑本身,建筑师要做创造美好生活场景的“总设计师”。这样才能够营造出有温度、有味道、有颜值、有活力的乡村好房子。

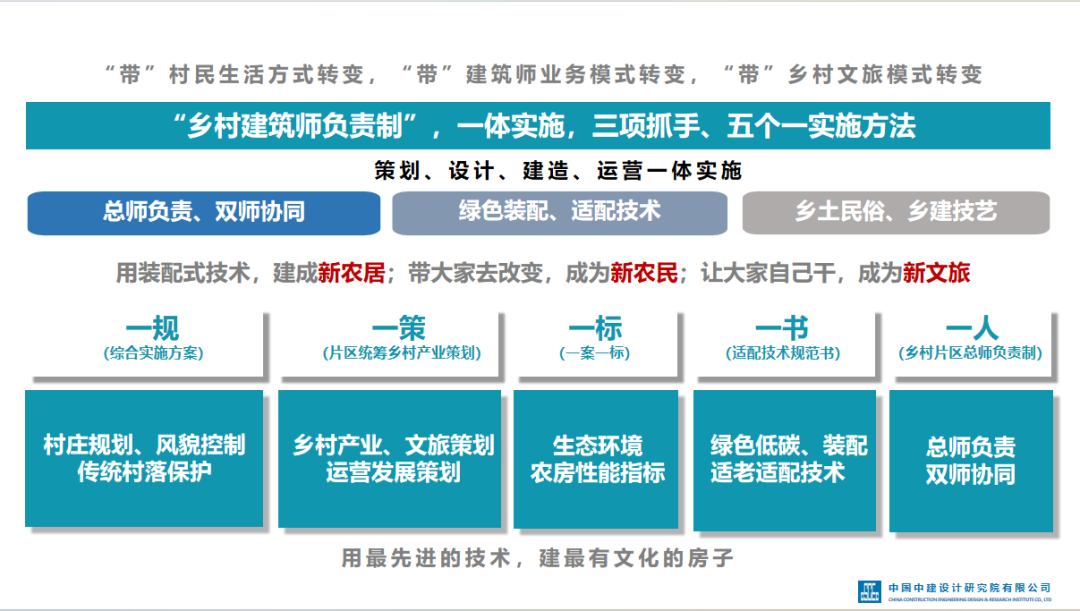

那么我们的方法到底是什么?通过这个重建项目我们探索了“乡村建筑师负责制”的实施方法,即一体实施,三项抓手、五个一的实施方法。

应该说我们用最先进的技术,建出最有文化风貌的绿色农宅,我们建筑师的设计理念和执业模式也发生了很大的变化。

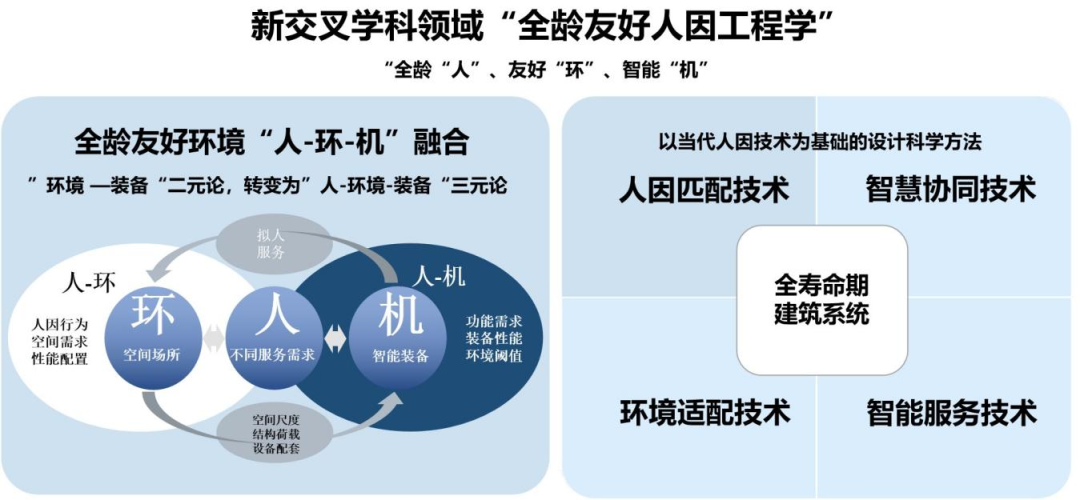

推动我国乡村高质量发展的“大系统设计”总体设计观,是“人因、环境、场景”融合适配设计新方法。

是由建筑师来牵头的全程统筹,包括“需求提炼、场景推演,耦合适配,多维协同、分序评价”的全过程全专业全要素统筹的新模式。

这也就要求我们建筑师“走出图纸,走进生活”,为每一个“需要的人”做设计,让人人平等地得到关爱。

那么这个项目是怎么做的?大家可以看到西侧是受灾村庄的原址区域,东侧是新安置村庄的规划,我希望新的村落是依“树”,因“石头”形成的山村,所以我们首先要留住树、留住地形、留住山形。

我们用了工业化装配技术60天盖出一个百户人家的村庄,但是最重要的不是盖房子,而是想办法让村里的村民留住记忆,让村民未来富裕起来。

那么第一件事就是由我们的“双师”们给村民讲述未来场景:你们未来的村子是什么样,“核桃树下看星星,石头村里观山景”。

大家可以看到,新的村子不再是排排房了,而是因留下的27棵树、因“被”冲下来的石头和台地,因旁边的三座明代长城箭楼来布局村庄,这样就把文化、把环境、把山形的特点全部都保留下来了,留住村里的“烟火”记忆和“生活”故事,记得住乡愁。

村口有五棵核桃树,我们让村里每一家把家里留下来的老砖石全拿来,大家共筑核桃树下的“人民墙”。

台地窄巷,街中有树,在自家院墙边,大家坐在这里,既能晒太阳,又能看长城箭楼。

保留的核桃树下,就是村里“围炉夜话”的地方,在这里形成一个小舞台。

留下的“镇村石”,让孩子们能记住过去。

山村会有坡、有高坎,我们在所有高坎处做出无障碍坡道,让所有人都能健康地跑起来。

不管是村里的人还是来旅游的人,我们有了“村超”就能打篮球。

“木构”村民中心和配套服务,采用的是光储直柔光伏屋面,这里既能是未来的应急避难场所,也能开“村晚”。

在微空间上,挡土墙也不再只是挡土墙了,而是成了老街坊可以坐着聊天的地方。

还有就是要缩小城乡差,建造健康环保的乡村全龄友好无障碍卫生间。

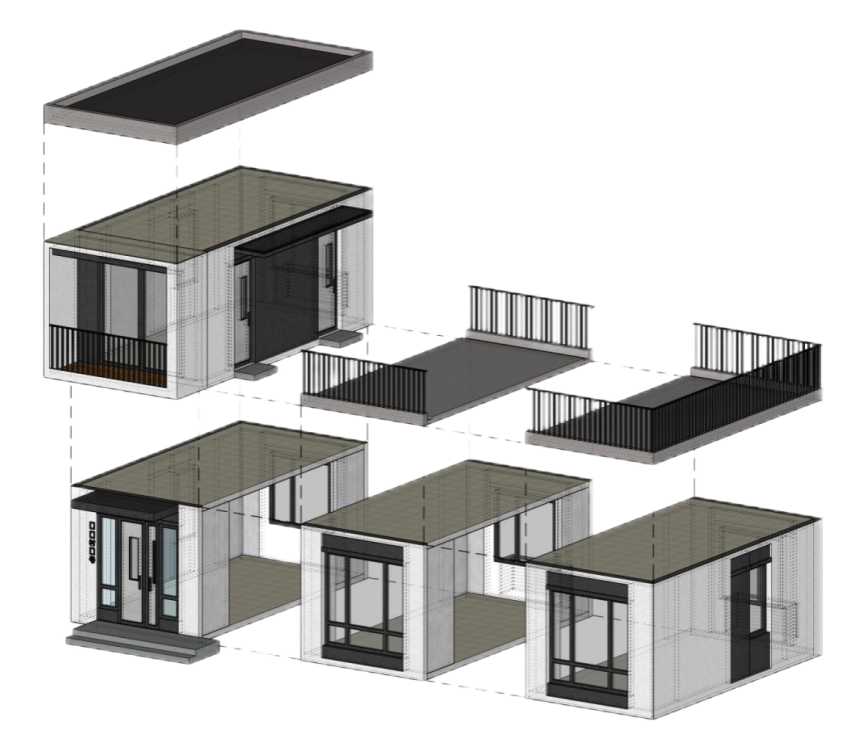

我们建出来的农宅,可以说,这是用盒子“装”出来的乡村好房子。

大家看,这就是用了654个箱体、2800个预制构件、3类模块,采用工业化组装出来的房子,跟城里的房子一样健康舒适。

这种房子安全、舒适、绿色、智慧,甚至考虑了5年以后,村民想在房子里加装电梯,我们已经考虑了在哪加电梯、如何加电梯等等这些问题。

当然,我们也考虑到了适老化设计,无障碍已经进入了农户。

我们希望营造一个不一样的门头沟“富春山居图”。

用的是什么方法呢?

用最先进的技术——箱体装配式技术和绿色技术,建最有文化的房子。

我们要建最有文化的房子,希望它有门头沟的山地乡村风貌。这种乡村文化不光是体现于“房子”本身,它也体现于建造过程。我们让村民参与到建造过程,比如带领村民砌自己家的围墙,我家自己的院墙应该砌成什么样、花式应该怎么做,建筑师们都与村民一起商量,甚至村民自发地把自家的缸拿过来当艺术小品。所有的这种石头墙都是我们跟村民一起捡石头砌起来的,村民们参与进来,共同营造自己的家园。

刚才看到的效果图里面“围炉夜话”的那个画面变成了现实场景。

这是台地窄巷里看长城箭楼的那个场景,我们把它变为现实。

为留住村民们对自己家园的共同记忆,我们砌了一些很有意思的小挡墙,干什么用呢?原本我们只想用它挡设备,但是村民说“我们要把我家的东西拿过来”。可以看到,像旧自行车等等这些家里废弃的东西,在这里已然变成了乡村的小品。

在教村民装修方面我们也做了一些探讨,教村民如何利用好工业化制造的墙面基底,怎样用简约,实用的风格装修,怎样选材,怎样节省造价,建筑师们一一进行讲解,并总结了“带、教”四步法。

第一步:教村民30天“装”出一套房;

第二步:带村民垒院墙,砌门楼;

第三步:教村民接待服务,定标准;

第四步,让乡村能工巧匠参与到“山水林田湖草人”建设,让村里挣到钱。

用设计创造价值,就是我们不仅要建房子,还要考虑未来村民们能有事干,让村民富起来。96户每家都有独立的民宿接待用房,51户能够对街巷开门可经营农家乐,这样就可让村民自己当家,当自己的老板,这就是发挥“新农民”的主体作用。

用装配式技术,建成新农居;带大家去改变,成为新农民;让大家自己干,成为新文旅。

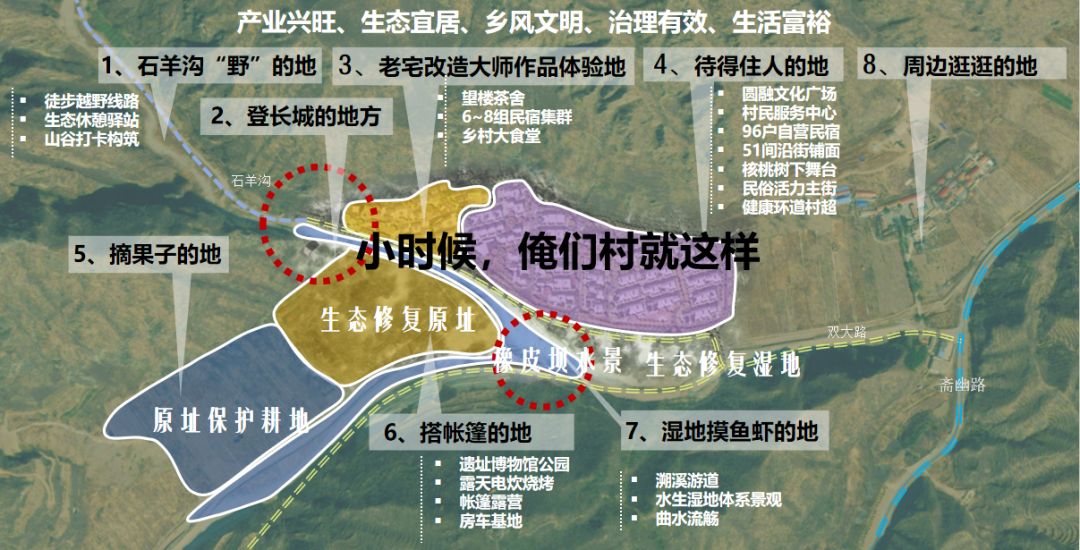

上述的这些,其实只是我们刚刚“开的头”,后续还有大量工作要做。下一步要把周边的生态环境提升,修复“八地”,让村民富起来。所以,我们针对沿河口村、沿河城、石羊沟以及周边环境开展了整体系统的生态规划、旅游规划等,使未来能够一张蓝图干到底。

我们也用数字化技术给村民制作了“沿河口数字诗画乡村VR程序”,共同缔造“云上”我的家。未来你家的运营怎么做?特色是什么?都可以通过这个小软件宣传展示。同时,它也是数字“产品说明书”,你家房子各类环境性能,材料性能如何?过了十年之后,你家建筑用材哪部分要更换了、哪部分该维修……全部都可以有所显示,提醒你该做什么。

我们这个小山村上了6次中央电视台,借着我在联合国人权理事会第56届会议的发言,我们让更多的国际友人知晓了这个小山村。

在此总结一下,乡村建设应该超越建筑学科本身,是围绕“人的美好生活需要”,是以“全龄友好人因工程学”为基础,“人环机”融合适配大系统设计,这就要求建筑师要有更高的视野来统筹工作。

未来我们的诗画乡村建设要思考以下四个关键点:向前一步,规划引领,找问题;群体协同,多方参与,见实效;共情共鸣,共同缔造,带转变;产业思维,常治长效,助繁荣。

“乡村”和城市一样,都是“生命体、有机体”,是大系统工程。

要推动乡村全面振兴就要将政府力、市场力、社会力、自我力四个源动力形成“合力”。这也要求我们建筑师设计下乡,“走出图纸,走进生活”,到群众最需要我们的地方去,做“人民的建筑师”。

文章根据薛峰于“北京市责任规划师五周年工作总结交流大会”中的演讲整理

文章中图片均来源于作者演讲稿件

文章仅代表专家本人观点,不代表“北京印迹”平台立场

相关阅读

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):设计创造未来 营造诗画乡村

规划问道

规划问道