城市设计在实施过程中须建立“主体-客体”全流程衔接与互促机制

城市设计的实施作为一种“人对城市环境的设计干预行为”,关注如何优化城市环境、如何加强城市开发建设管理等,其中,个人(个体)或组织(群体)可定义为主体,客体则是城市环境。从“主客体关系”视角出发,城市设计实施过程可以归类为三种基本关系,即“客体-客体”之间组合关系、“主体-客体”之间互动关系、“主体-主体”之间互动关系。重点地区城市设计在谋划阶段与概念性设计阶段关注度高、设计资源投入量大,往往能形成令人耳目一新的“客体组合”成果,但在面向实施的法定化转译及详细设计磨合阶段,往往由于明确的主体缺位,面临“主体-客体”需求难以统一的问题。此外,在分地块实施过程中,由于更关注专家、投资者、市民等多元主体共同认知的构建和项目本身收支平衡,容易陷入局部范围的合理性探讨,忽视区域系统性要求的落实,使重点地区成为“设计创意拼贴”。在一定程度上,这将进一步造成外界对于过往城市设计征集方案“无用”的误解。因此,重点地区城市设计实施面临的最大难题即建立“主体-客体”的全流程衔接与互促机制,须采用多种方式弥合前期“决策主体”与中期“实施主体”与后期“使用主体”之间的“预期差”。

通过将城市设计作为蓝图式、管控型、实施型并重的空间干预方法,细化全流程衔接要求,明确不同层级城市设计的工作重点及不同组织方式的应用导向,可针对前期“决策主体”、中期“实施主体”、后期“使用主体”形成有针对性的措施工具箱,但针对不同实施阶段的衔接还相对缺乏抓手。

通过充实内容与提升弹性双重举措,提高方案的正向包容度,形成由决策到实施、使用的全面包容与有效传导。即在面对未来的不确定性时,为保障空间规划的响应度,可扩大应对可能需求的关联空间总量、提高同一空间的功能兼容性(提高指标弹性与功能符合度等)。然而,过度的关联性扩充和兼容性设计有时会导致城市设计内容的“超编”,因此在方案包容性提升的同时,更需要加强方向的把控与领域的专注。

面向实施的重点地区城市设计,须改变静态的方案反推模式,应以精确到米的“施工图”为依据,反向论证各类空间组合的合理性,以“供地流程”为线索,反演分析政策机制的有效性,通过目标人群的特定空间使用方式,确定建设实施模式,反向模拟验证高品质、高标准目标的可实现度。反向模拟并不是简单的流程翻转,而是以新视角审视老规矩,从更具体的需求侧入手,研究优质空间的生成流程。

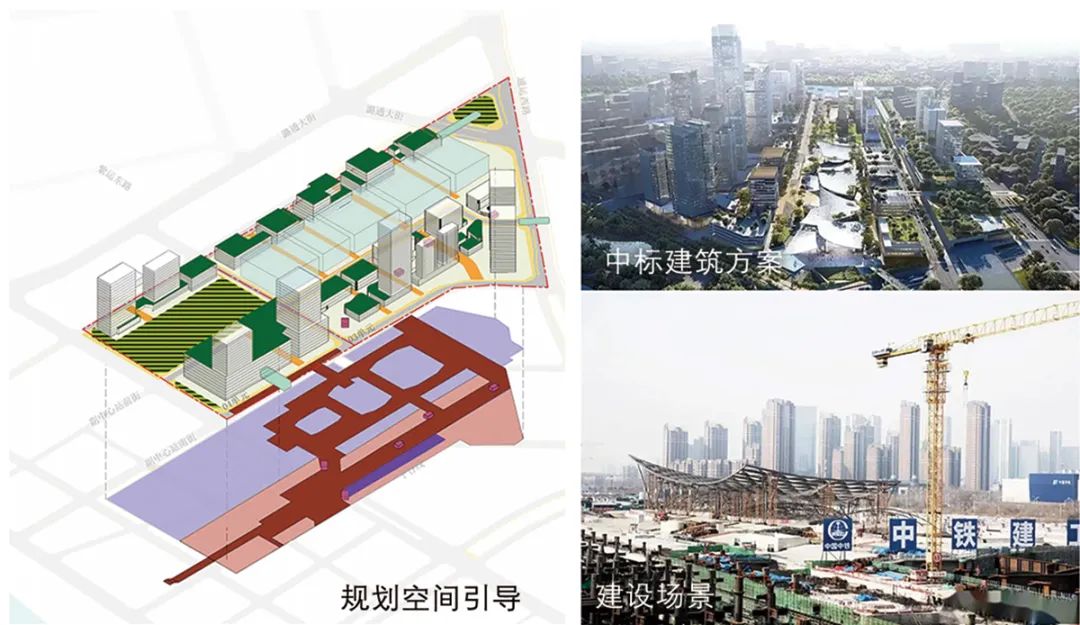

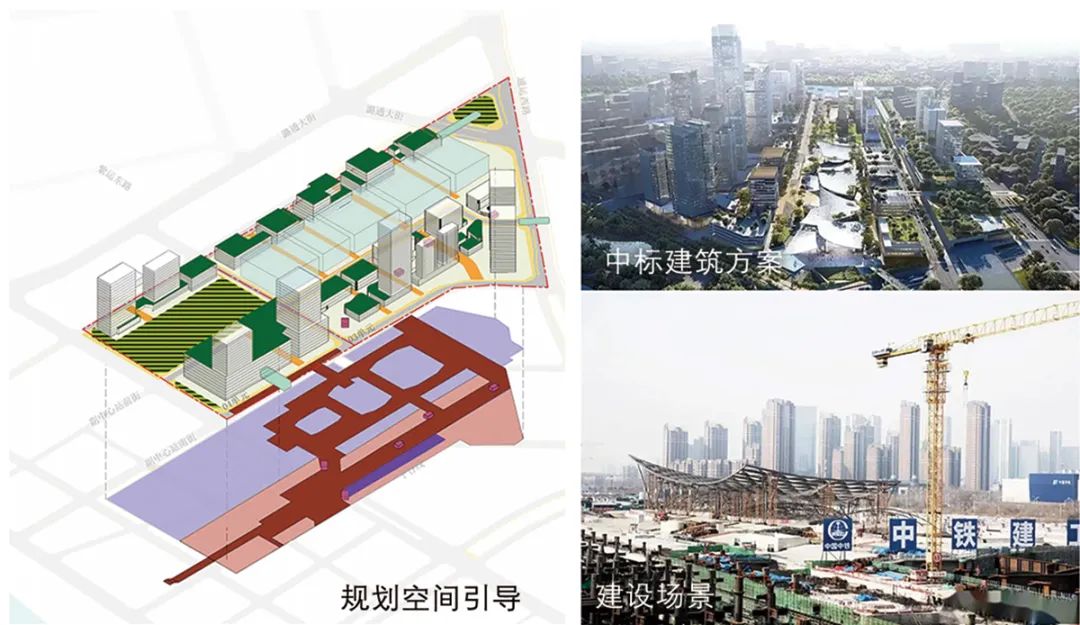

北京城市副中心站综合交通枢纽地区位于北京城市副中心几何中心,是重要的城市功能区与形象展示区(图1),建成后将成为亚洲最大的全地下交通枢纽(图2)。规划针对各阶段需求,系统开展了多轮方案征集与规划设计,众多设计团队深度协同(图3),致力于使城市设计更有效引领主要功能区块、主要景观、主要建筑物的设计。

▲ 图1 | 副中心站综合交通枢纽地区区位示意

▲ 图1 | 副中心站综合交通枢纽地区区位示意

资料来源:副中心城市设计方案征集、副中心站综合交通枢纽地区规划综合实施方案。

资料来源:笔者自绘。

3.1 在前期征集阶段通过多场景组合分析,将纲领性要求具体化

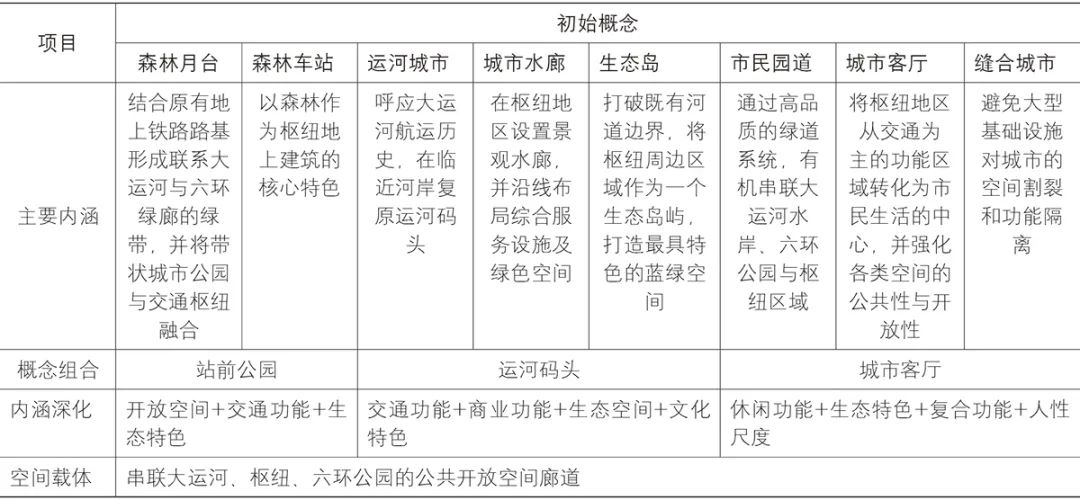

在征集阶段,各单位都在深入挖掘并凸显时代的独特精神风貌。方案综合工作需要将那些意向性、描述性、评价性的表述,精准地转译为具体、可操作、可量化的要求与指标,并加强概念的空间落地,消除因对定性要求理解产生个体差异导致的“预期差”。工作初期,各应征单位从扩大蓝绿空间、拉近建筑与自然的关系、加强历史与现代的联系等角度进行了理念创新,提出了森林月台、森林车站、运河城市、城市水廊、生态岛、市民园道、城市客厅、缝合城市等概念(表1)。在方案综合过程中,首先将这些兼具文化与价值观的外化符号进行了场景组合比对。综合考虑城市节点之间协作发展、与周边环境有机适应、内部各子系统有机关联等方面因素,以空间为先进行概念取舍。规划最终以具有突出特色的、具有生态价值的、尺度适宜的、具有轴线特色与联通功能的开放空间作为核心理念落地的空间载体,重点打造串联大运河、枢纽、六环公园的公共开放空间廊道。

资料来源:笔者根据应征方案整理。

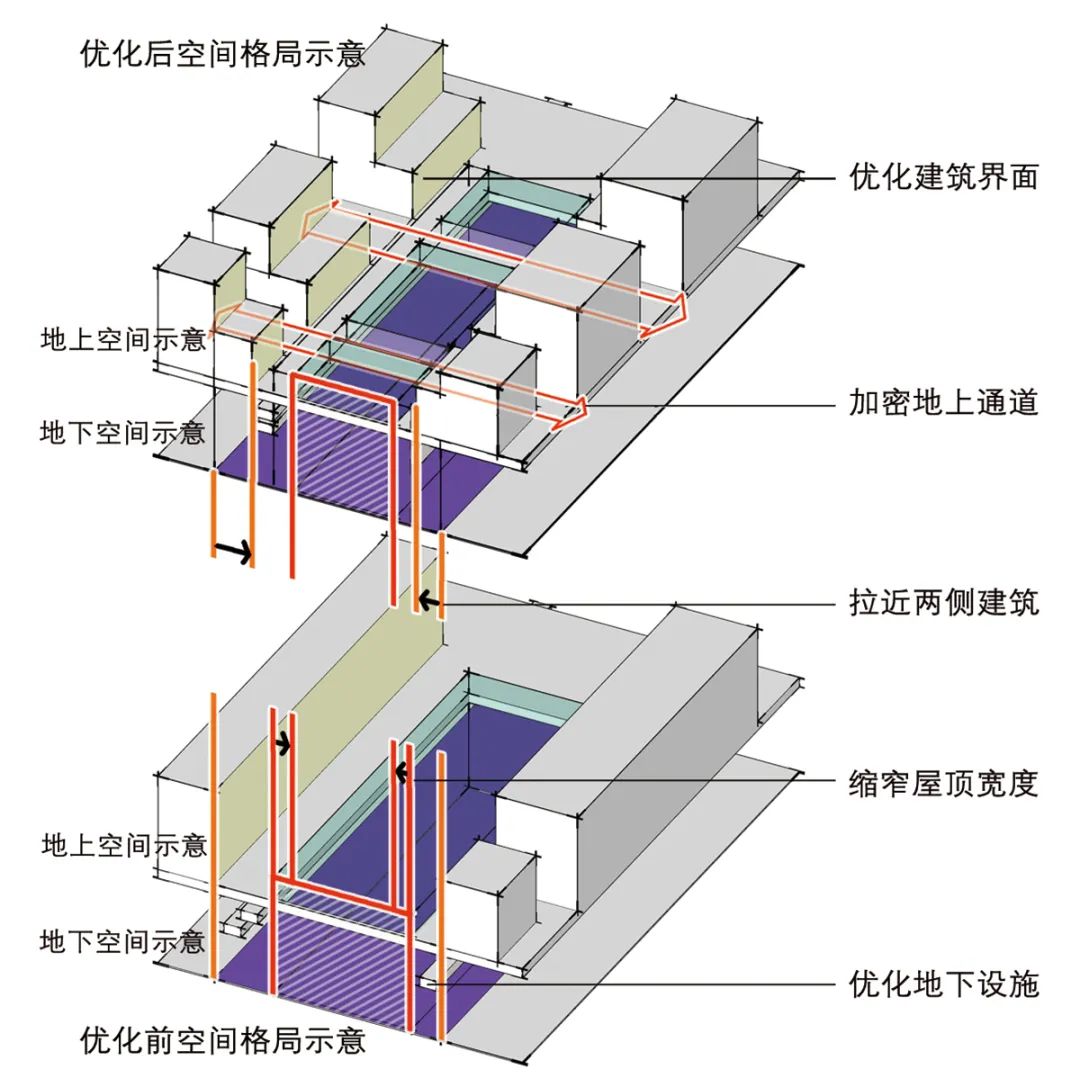

3.2 在控规编制阶段通过多专业协同攻关,系统化分解复杂性任务

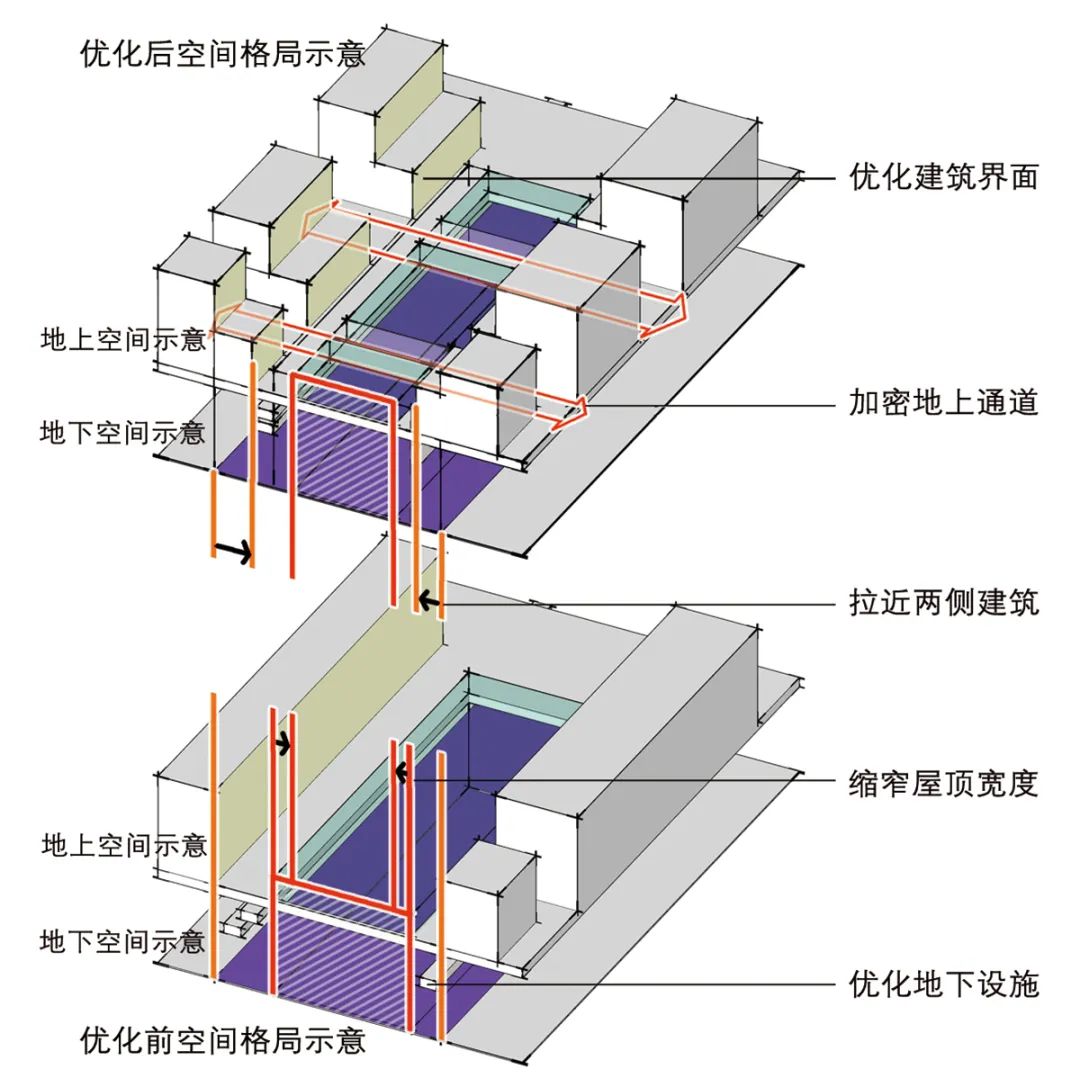

在城市设计方案向控规进行法定化转译过程中,需要城市设计团队与各专业进行深度对接与协同,力争与各专业形成统一目标,消除因专业性认知不统一而导致的“预期差”,全面提升方案的正向包容度。以站前广场空间尺度的优化过程为例,规划按照“目标优先、由下而上”的原则(即基础设施与安全疏散优先、交通组织与低碳节能次之、城市风貌与建筑品质第三),组织城市设计团队与铁路设计、建筑设计、交通规划、消防设计等多个专业团队形成细分专项小组,以城市设计要求为目标逐项攻关,在保障工程要求、安全要求的前提下,最大化落实了城市设计中关于空间尺度与城市风貌的要求(图4)。

▲ 图4 | 枢纽轨行区地面空间演进示意

▲ 图4 | 枢纽轨行区地面空间演进示意

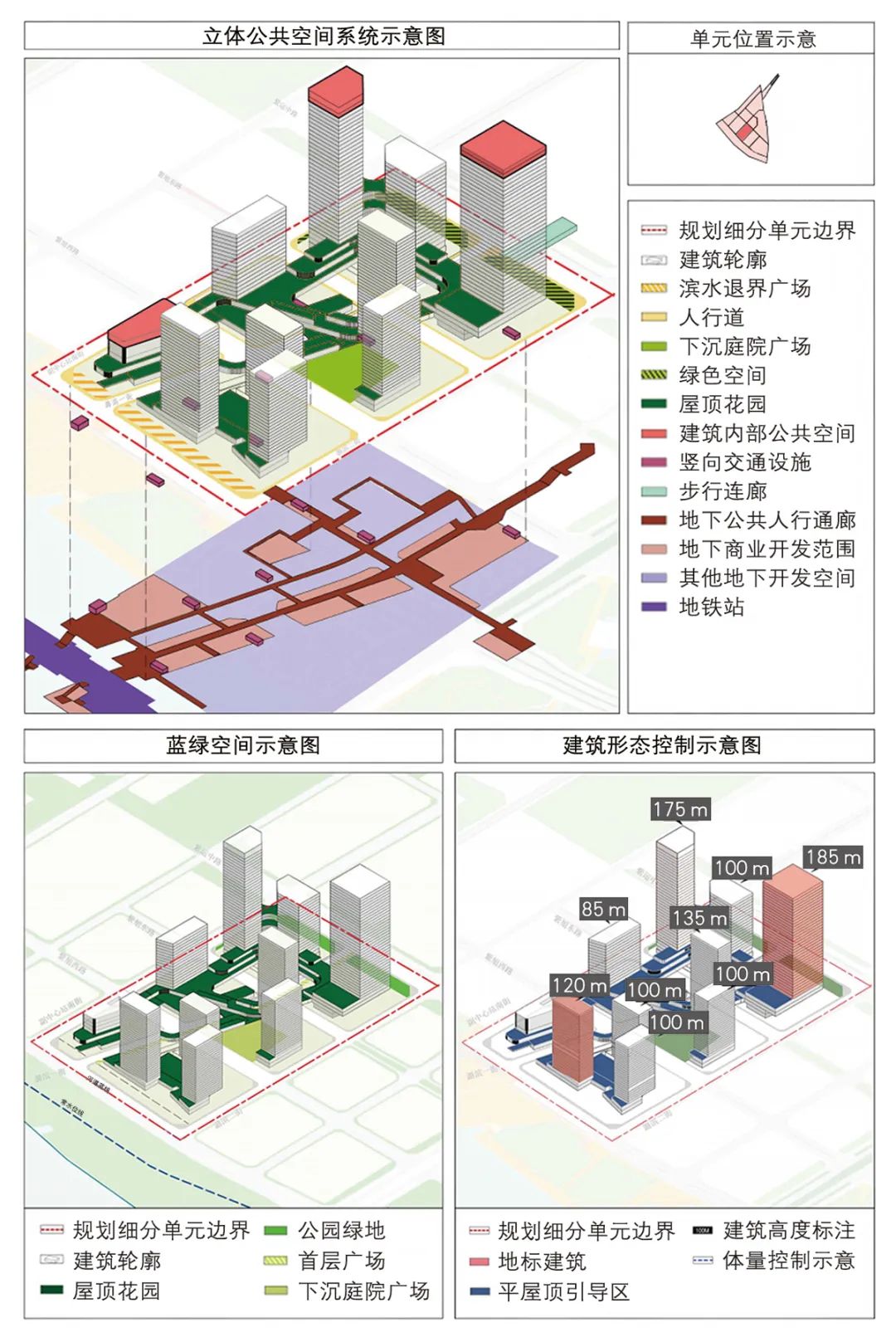

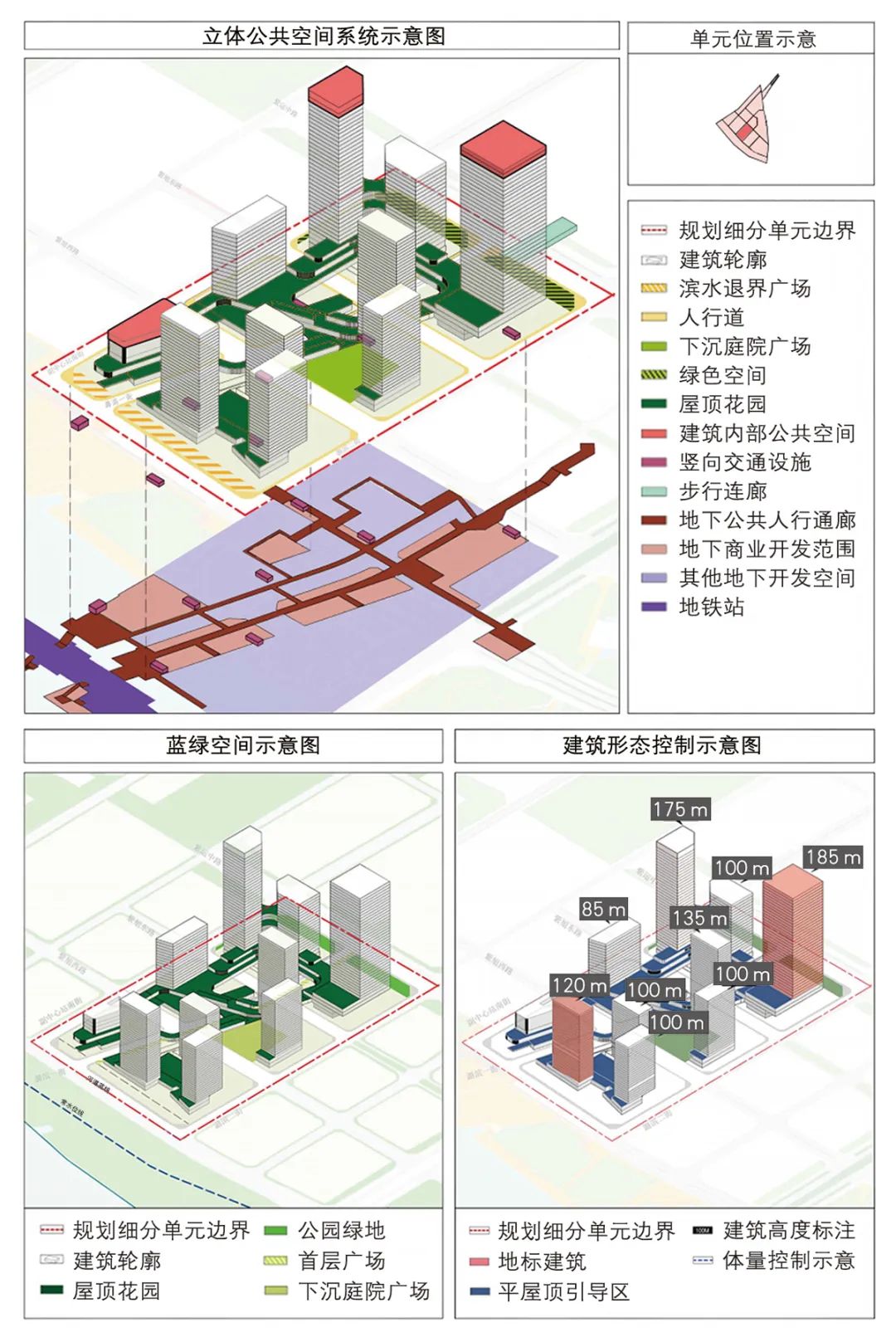

3.3 在实施推进阶段通过多维度设计验证,提高管控性要求的适用性

在综合实施方案编制阶段,需要面向建设运营提出更加精细化的形态控制与功能衔接要求,确保最终的城市空间产品能够精准落实设计意图。但在以轨道一体化为特色的商务地区,地下空间条件尤为复杂,且产业发展预期较高,常规着眼于二维地块边界的管控模式往往难以精准适用。因此须突破地块乃至街区的限制,着眼于不同功能区块的管理边界、运营边界,统筹开展包括工程条件验证、建筑适配验证、产业匹配验证等多维度的设计验证工作,以进一步细化规划要求中的数据区间与地块图解(图5),消除因后期运营主体失位导致的“预期差”。

资料来源:副中心站综合交通枢纽地区规划综合实施方案。

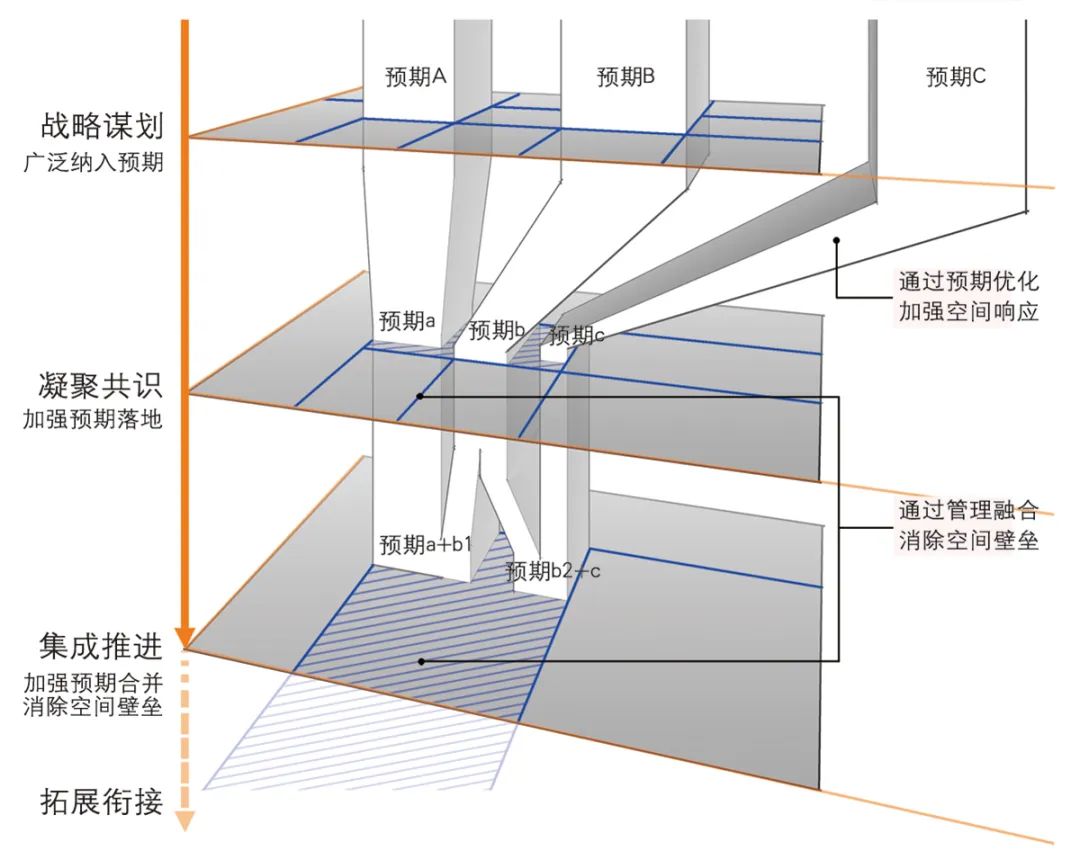

回顾副中心站地区规划历程,城市设计不仅是初期空间纲领确定、空间战略谋划的主要载体,更是逐步深化、走向实施落地过程中不可或缺的重要方法与路径。为实现有效空间响应,最大化消除各阶段的预期差,需在目标、要求的传导中持续校核优化,确保更精准的空间条件适配。同时,还需着力消除无形的空间壁垒(如各类权属边界、管理边界等),通过空间融合带动管理融合、主体融合,以预期合并消解预期差异(图6)。此外,一些审批流程、技术标准也都潜移默化塑造着城市,对于空间高度集约、功能高度集聚的重点地区,需要更多通过机制、体制创新给予更强的空间发展动能。

▲ 图6 | 多级空间传导及响应模式示意

加强逐级校验是有效消除预期差,确保城市空间布局合理、功能完善的重要环节。在城市设计过程中,需要通过对各级规划进行“评估”,确保各个层级的规划相互衔接、协调一致。同时,也需要客观看待各类新理念、新技术,避免规划设想与实际建设之间的脱节和矛盾,在必要的时间节点进行概念融合与技术整合,提高城市空间的利用效率和品质。并将这一做法贯穿于各层级的规划与设计中,在明确各阶段工作要点的基础上,通过强化要求传导和及时验证模拟,提升设计方案对建设实施的正向支撑与保障作用。

在城市的发展进程中,无形的边界,诸如功能区域的划分、管理范围的设定等,时常阻碍城市空间高效利用与灵活使用。为打破这些无形的壁垒,有必要运用城市设计方法,结合运营思维,推动城市空间的融合与共享,即用有限的空间兼容更多的功能,同时激发更多创新性运营场景的出现。具体而言,可以通过优化交通网络布局、提升公共交通服务质量等举措,打破交通瓶颈,提升区域综合承载能力;在功能布局上,通过积极推动混合用途开发,使城市空间的功能不再单一,而是集商业配套、休息娱乐、生态功能于一体,实现不同功能的互补与融合,兼顾各阶段主体的合理预期。

规划工作更应深刻认识到机制所发挥的决定性作用,务必紧抓关键环节,锐意创新保障机制。以城市副中心站地区的规划为例,规划采用了带条件入市的土地供应模式,通过精心制定更具针对性和可操作性的规划条件,加强与后续建设运营的衔接。同时,为了保障阳光厅、换乘轴、运河码头等一系列构想能够顺利落地,开展了深入而广泛的技术标准研究,涵盖了消防、交通、防洪、地下空间等多个领域。这些新机制、标准的创新,不仅为重点地区的发展提供了有力保障,更为城市规划与建设注入了新的活力与智慧。

副中心站地区的规划工作以重大基础设施的实施为契机,在站城融合设计、多专业规划统筹和全周期建设管理运营衔接等方面进行了探索(图7)。在长期的工作过程中,通过多场景分析、多专业协同、多维度设计的方式,探究了城市设计概念在落地过程中的说不清、抓不准、管不牢问题。虽然城市设计的“摇摆属性”与“美学弹性”在当前以“图斑化、数据化”管理为趋势的国土空间规划体系中难以完美契合,但由概念方案至设计总图逐级递进的城市设计工作流程,始终是城市重点地区高质量发展中必不可少的核心逻辑,更是指导复杂工程实施的必由路径。

▲ 图7 | 副中心站地区规划要求的传导响应示意

资料来源:副中心站综合交通枢纽地区规划综合实施方案、网络资料https://www.sohu.com/a/760481721_121106842。

(众多技术团队与管理部门在近十年的时间协同攻关,克服了一个又一个困难。得益于大家的帮助和支持,本文才能顺利完成,在此诚挚感谢每一位参与副中心站综合交通枢纽地区规划建设的同仁。)

《面向实施的重点地区城市设计响应路径构建——基于北京城市副中心站地区规划历程的思考》一文已在知网首发。

【doi】10.11819/cpr20251702a

赵庆楠,北京市城市规划设计研究院城市更新规划所副所长,教授级高级工程师,中国城市规划学会城市安全与防灾规划专业委员会青年委员。

路 林,北京市城市规划设计研究院副院长,教授级高级工程师,中国城市规划学会城市安全与防灾规划专业委员会副主任委员。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

https://kc.cnki.net/detail/article?id=G/weqMdD4qv4vDjrCLdIl9JpBXqo/qVoKuLjl7MhM3GTI0p8isRKBg45Ji/27OZuP90mmySXp7pj9WXVLSE5RigB4No3VFqovQDpkURdQ4DOpYFucQd7Aznt5PC3/Banf7Z9xDDBvwL54dnt/OKX0saWxSHrdUhNMWgN2acoo6m67Vhf6BBk/YkfEB+XYfnmlVTRsFgyjUfKWeM8/Mjk/JCPfPw/KfiEDmbyx8wCe9ws8ffA+lzH55Tj0S+y2ZsejQq5Uv6ujjwSZtXSBQIcWHve6ajDf9o/MLzSS+Ksivk+o3LXusWDBKgJA7wBSQ2IJwF+ztlxByJ3mGM9hh0RbEIuHA393EudWbnlUtUtBYkJ6n0V4T1w0XBh/n1mc9SLSuJgoudQKoLBDQ4QMuZyuQ==

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

关注、分享、在看与点赞,让我拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】面向实施的重点地区城市设计响应路径构建——基于北京城市副中心站地区规划历程的思考

▲ 图1 | 副中心站综合交通枢纽地区区位示意

▲ 图1 | 副中心站综合交通枢纽地区区位示意

▲ 图4 | 枢纽轨行区地面空间演进示意

▲ 图4 | 枢纽轨行区地面空间演进示意

规划问道

规划问道