多态数据支持的城市办公空间重塑、测度与设计研究

Urban Office Space Restructuring, Measurement, and Design Supported by Multi-Modal Data

李文竹,夏俊豪,胡郁,龙瀛 *

LI Wenzhu, XIA Junhao, HU Yu, LONG Ying*

摘要:随着信息通讯、人工智能等新兴技术的发展,传统办公模式正经历全球范围内的范式转变,不仅重构了传统办公活动的时空间特征,更深刻改变了城市办公空间的组织模式。然而,当前研究多局限于问卷调查、实地考察等传统手段,缺乏多源数据的融合应用,针对多态数据融合在第三场所等新型城市办公空间中的创新性探索尚显不足。鉴于此,本文在深入分析传统办公模式变革与城市办公空间重塑的基础上,整合穿戴式设备自采集数据、手机信令数据及调查数据等多态数据,系统解构了第三场所办公人群的空间偏好、时空行为特征,第三场所办公空间的分布格局及该变革的碳减排效益,并对响应演变趋势的城市办公空间更新实践进行系统性案例综述,旨在为数字时代办公空间更新转型提供方法参考与实践依据。

关键词:多态数据,第三场所,远程办公,智能测度,空间干预

1 新兴技术与传统办公模式变革共同驱动下城市办公空间的重塑

随着信息通信技术、全息投影及虚拟现实等新兴技术的快速发展,办公模式的灵活性与便捷性得到显著提升。特别是2023年以来,以生成式人工智能技术(AIGC)为核心的技术革新对传统办公模式产生了颠覆性影响。研究表明,生成式大模型通过赋能时间管理、任务自动化处理、虚拟助手构建等功能,显著提升了创意工作者的决策效率与协作效能,使其能够将更多时间投入核心创意任务与个人生活[1]。在此背景下,传统办公模式正经历全球范围内的范式转变。中国互联网络信息中心数据显示,截至2023年,我国在线办公用户规模已达5.07亿,占网民总数的47.1%[2]。这一发展趋势表明,线上线下混合办公模式有望成为长期趋势,并将对空间规划、生产力布局等产生深远影响。

远程办公1)[3]模式的兴起不仅重构了传统办公活动的时间—空间特征,更深刻改变了城市办公空间的组织模式。技术的发展突破了传统办公对时空的刚性约束,实现了办公活动的去中心化与弹性化[4-5]。在此背景下,传统办公空间正经历着深刻的转型:一方面,办公空间组织范式正从“以办公室为中心”向“以个人为中心”转变[6];另一方面,固定办公场所与居住空间、咖啡馆及图书馆等第三场所2)[7]呈现融合趋势[8-9]。这种空间重构过程不仅改变了城市办公空间的功能布局,更重塑了其社会属性与空间形态[10-11]。

然而,现有研究对当前现象的探讨仍明显存在不足:一方面,针对多态数据融合在第三场所等新型城市办公空间中的创新性探索尚未形成系统性的研究框架;另一方面,研究方法多局限于问卷调查、实地考察等传统手段,缺乏多态数据的融合应用。传统方法主要从参与者的角度获取工作行为、空间使用及偏好的定性数据,此类方法通常需要较长的调查周期,且存在自我报告偏差,其数据准确性依赖于参与者的记忆精度,易受个体差异的影响[12]。鉴于此,本研究整合了穿戴式设备自采集数据、手机信令数据及调查数据等多态数据,实现了城市办公空间的多维度智能测度与更新设计响应。

2 多态数据融合的城市办公空间智能测度

2.1 基于田野调查和线上问卷数据的第三场所办公人群空间偏好分析

为量化第三场所中远程办公的比例并解析该类人群的独特行为模式,研究采用田野调查法对中国广州市中心区域的95家星巴克咖啡馆和10家公共图书馆中的远程办公现象进行系统性分析[13],并通过在线问卷和半结构化访谈对第三场所办公人群进行深入调查。此外,研究还选取了59名传统办公者作为对比样本(图1)。研究发现第三场所办公人群倾向于选择靠近家或办公室的咖啡馆或图书馆,这表明“第三场所”在功能上是对居家办公和办公室办公的重要补充。具体而言,25%的星巴克顾客为远程办公群体,其行为模式呈现显著的时空分异:早晨更倾向于选择离家较近的星巴克,而下午则偏好靠近办公室的场所。同时,位于居民区的图书馆为居家办公者提供了优质的替代工作空间。这一研究结果为解析第三场所办公人群的空间偏好提供了重要依据。

1 一名远程办公者与一名传统办公室办公者的活动分布情况,胡郁根据参考文献[13]绘制

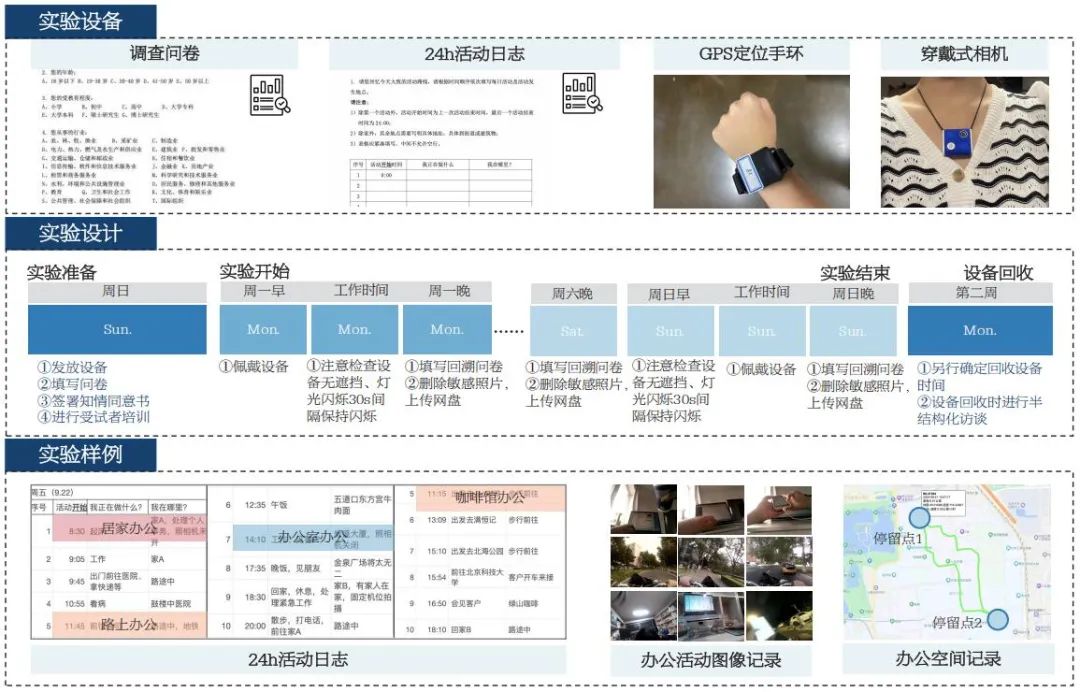

2.2 基于穿戴式设备自采集数据的第三场所办公人群时空行为特征分析

穿戴式设备如穿戴式相机和GPS手环等,能够在高精度的时空维度上实时、连续地采集个体行为数据,为人群时空行为分析提供了新的视角和方法[14]。研究团队招募从事创意型、知识型工作的第三场所办公人员进行了为期一周的时空行为研究。运用穿戴式相机、GPS手环结合24h活动日志记录与半结构化访谈的方法全面收集受试者在多场景下的时空行为数据。经过数据清洗与脱敏处理,最终获得20名受试者140天的活动照片、GPS数据及活动日志并对此展开系统分析(图2)。结果表明,第三场所办公人群平均每天工作6.3h,每周工作6.6天,其中46.7%的工作时间在第三场所度过,平均通勤时长为34min。此外,他们平均每周使用4.5个第三场所进行工作,且更倾向于选择离家5km以内(64%)和15km以上(21%)的地点办公[15]。这一结果为解释第三场所办公人群的时空行为特征提供了实证依据。

2 第三场所远程办公人群时空行为特征探究实验,李文竹 绘

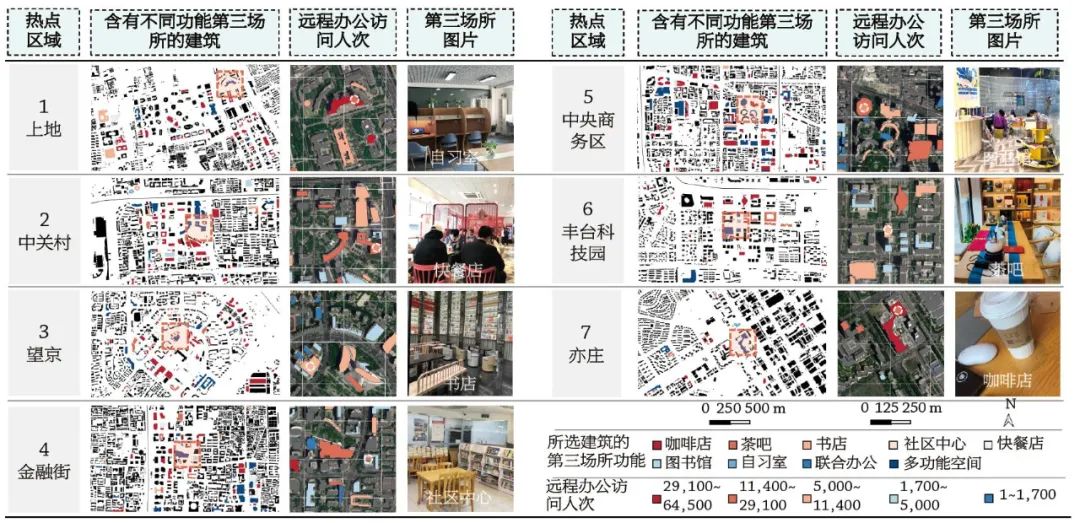

2.3 基于手机信令数据的第三场所办公空间分布特征分析

移动应用的普及与手机信令数据的使用为大规模识别第三场所远程办公提供了可能性[16]。同时,机器学习模型凭借其强大且灵活的算法架构,为深入探索远程办公人群对第三场所的访问偏好及空间特征提供了高效解决方案[17]。基于此,研究团队通过远程办公APP的使用情况识别了潜在的知识型远程办公人群,结合手机信令数据与地理空间信息数据,分别在网格尺度和建筑尺度上识别了远程办公的第三场所分布(图3)。最后,采用XGBoost模型及SHAP可解释性方法,探索了知识型工作者在第三场所远程办公的频次与周边建成环境之间的关联[18]。研究结果显示,约61.43%的北京就业人员使用过远程办公APP,属于潜在的远程办公人群,其中11.27%的就业人员曾在第三场所办公,而4.36%的就业人员曾在具体的商业型第三场所(如咖啡馆、自习室等)办公。在网格尺度上,第三场所倾向于聚集在创新产业集聚区;在建筑尺度上,远程办公人群更偏好在包含多个第三场所的多功能建筑中办公;在室内尺度上,受欢迎的第三场所通常提供适宜的工作环境,包括舒适的家具及必要的基础设施等。同时,第三场所远程办公人群更倾向于选择分布在高密度区域、靠近住宅社区及地铁站的地点办公。本研究的结论为制定混合工作模式的城市设计指南提供了科学依据。

3 代表性热点建筑与第三场所,李文竹根据参考文献[18]绘制

2.4 基于大规模出行调查数据的远程办公模式减碳效益评估

远程办公作为一种新型工作模式,在降低实体通勤相关的能源消耗和碳排放方面具有显著效益[19]。基于大规模的国家出行调查及工作时间序列数据,研究者能够系统评估远程办公的碳减排效应[20]。因此,研究团队基于行业特征估算不同行业的远程办公渗透率,并整合大规模出行调查数据,通过通勤距离的减少量量化碳减排效益。最后,将样本扩展至城市全域范围,并运用蒙特卡洛模拟方法评估碳减排效益的不确定性[21]。研究结果显示,远程办公模式可使北京市年均碳排放减少132万t (95% CI: 70万~205万t),相当于北京市道路交通碳排放总量的7.05%(95% CI:3.74%~10.95%,图4)。其中,科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业展现出更高的碳减排潜力[22]。研究还发现反弹效应在一定程度上削弱了远程办公的碳减排效益,这一发现提示政策制定者需要采取相应措施加以调控。本研究构建的方法论框架对实现全球碳中和目标具有理论与实践意义。

4a 各行业通过远程办公实现的碳减排量,李文竹根据参考文献[22]绘制

4b 碳减排量的分布情况及其95%置信区间,李文竹根据参考文献[22]绘制

3 响应演变趋势的城市办公空间更新实践

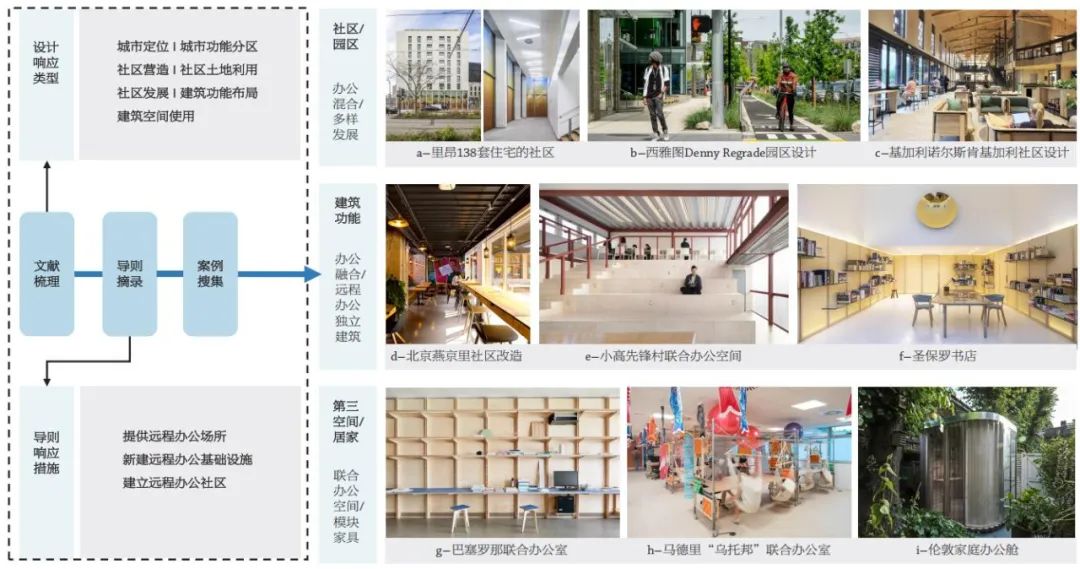

为助力数字化时代城市办公空间的转型实践,本研究进一步通过对国内外导则的梳理与相关案例的系统性综述,深入分析了响应远程办公趋势的城市办公空间更新实践。为应对城市办公空间的转型需求,国内外相继制定了相应的导则。例如,新加坡在2019年复兴计划中提出通过提升容积率刺激符合条件的办公楼转向酒店和住宅,构建混合用途社区以适应远程办公人群的多样化需求[23]。2020年,苏格兰格拉斯哥市、意大利特伦托市及爱尔兰等地在更新导则中纳入支持远程办公的政策措施,包括加强远程办公基础设施投资、将空置建筑用作远程办公中心等[24]。

通过对相关案例的系统性综述分析,发现城市办公空间的转型实践呈现出社区功能混合多样发展、建筑内办公与其他功能混合、家具设计模块化等特征[25]。园区设计通过推动社区多样化与可持续发展等手段辅助园区的办公功能,例如法国138套住宅社区在底层设计联合办公空间,美国Denny Regrade园区优化道路设施适应未来工作模式的变化,东非诺尔斯肯基加利社区推动社区远程办公的可持续发展。在建筑单体更新设计层面,传统餐饮、阅读等空间逐渐与办公功能融合,例如中国北京燕京里社区改造将咖啡餐饮与办公空间相结合,英国某市政大楼展厅更新实现展览与办公功能的融合。针对第三场所与居家办公场景,家具设计呈现出多功能化趋势,包括实现床与办公桌切换的多功能一体家具,以及可放置于花园的模块化低成本预装配远程办公舱等(图5)。

5 数字时代下城市办公空间更新实践案例,夏俊豪根据参考文献[25]绘制,图片来源a: https://www.archdaily.com/983760/138-housing-units-sud-architectes-plus-itar-architectures,b: https://www.gooood.cn/2022-asla-urban-design-award-of-honor-denny-regrade-campus-site-workshop.htm,c: https://www.archdaily.com/999752/norrsken-kigali-house-mass-design-group,d: https://www.gooood.cn/yan-jing-lane-china-by-meta-project.htm,e: https://www.archdaily.com/989704/odaka-pioneer-village-rfa-plus-cfa,f: https://www.gooood.cn/library-by-pascali-semerdjian-architects.htm,g: https://www.archdaily.com/806443/appareil-appareil,h: https://www.archdaily.com/794909/co-working-utopic-us-conde-de-casal-izaskun-chinchilla-architects,i: https://www.gooood.cn/my-room-in-the-garden-by-boano-prismontas.htm

4 结论

总体而言,信息通信技术与人工智能等新兴技术的快速发展,以及远程办公等新兴工作模式的兴起,共同对城市办公空间的组织模式产生了深远影响。基于此,本研究在探究城市办公空间重塑的基础上,综合运用多态数据对第三场所办公人群的空间偏好、时空行为特征,第三场所办公空间的分布格局及该变革的碳减排效益进行分析。

研究发现,第三场所远程办公人群的工作模式呈现出“工无定时、工无定所”的特征,其办公活动在时间—空间维度上具有显著的弹性和灵活性。该类人群倾向于选择位于高密度区域、靠近住所或办公室以及地铁站的咖啡馆、图书馆等第三场所进行办公。这表明“第三场所”在功能上已成为居家办公和传统办公室办公的重要补充。此外,远程办公模式还带来了显著的碳减排效益,对城市的可持续发展具有重要推动作用。本研究进一步通过系统性案例分析总结契合演变趋势的城市办公空间更新实践策略,为数字化时代城市办公空间更新设计提供参考,有助于推动未来城市办公空间的持续优化与创新。□

伦理声明

本研究工作得到了清华大学医学伦理委员会(IRB)的批准(伦理审批号:THU01-20230128)。

AIGC使用声明

在撰写本论文的过程中,作者在文本润色方面使用了AIGC工具。在使用该工具后,作者对其生成的内容进行了校对与编辑,并对该内容的出版负全部责任。

注释

1) “远程办公”指员工部分时间或全部时间在家中或替代性场所(如附近的图书馆或咖啡馆)开展工作,而非在集中式固定办公场所进行工作的一种办公模式,引自参考文献[3]。

2) “第三场所”指区别于居住空间(第一空间)与传统工作空间(第二空间)的非正式公共聚集场所,该概念由美国社会学家雷·奥登伯格(Ray Oldenburg)提出,引自参考文献[7]。

参考文献

[1] ANDY STO.Will AI take over the jobs that digital nomads do?[EB/OL].(2023)[2025-02-06].https://andysto.com/will-ai-take-over-the-jobs-that-digital-nomads-do/.

[2] 中国互联网络信息中心.第52次中国互联网络发展状况统计报告[R].北京:中国互联网络信息中心,2023.

[3] NILLES J. Telecommunications and organizational decentralization [J].IEEE Transactions on communications,

1975,23(10):1142–1147.

[4] 王晶,甄峰.信息通信技术对城市碎片化的影响及规划策略研究[J].国际城市规划,2015,30(03):66-71.

[5] 盛强,许泽阳.零售收缩背景下商业稳定性的空间规律—以北京前门地区为例[J].南方建筑,2024,1-13.

[6] 北京城市实验室.Wespace3.0·未来城市空间3.0[R/OL].北京:北京城市实验室,2024[2024-07-15].http://www.beijingcitylab.com/48-wespace-future-city-space.html.

[7] OLDENBURG R.The great good place: Cafés, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day[M].Minnesota:Paragon House, 1989.

[8] BURCHELL B,REUSCHKE D,ZHANG M.Spatial and temporal segmenting of urban workplaces:The gendering of multi-locational working[J].Urban Studies,2021,58(11):2207-2232.

[9] HOPKINS J L,MCKAY J.Investigating “anywhere working” as a mechanism for alleviating traffic congestion in smart cities[J].Technological Forecasting and Social Change,2019,142:258-272.

[10] 李文竹,梁佳宁,李伟健等.技术驱动下的未来城市空间规划响应研究——以黑河市国土空间规划未来城市专题为例[J].规划师,2023,39(03):27-35.

[11] BLOOM N,HAN R,LIANG J.Hybrid working from home improves retention without damaging performance[J].Nature,2024,630(8018):920-925.

[12] 申悦,柴彦威.基于GPS数据的北京市郊区巨型社区居民日常活动空间[J].地理学报,2013,68(4):506-516.

[13] YU H,LONG Y.Measuring mobile working in third places – A case study in Guangzhou,China[Z].Working paper.

[14] 张昭希,龙瀛.穿戴式相机在研究个体行为与建成环境关系中的应用[J].景观设计学,2019,7(2):22-37.

[15] XIA J,LI W,LI C,et al.Unmasking the spatial-temporal characteristics of knowledge workers’ third-place remote work[Z].Working paper.

[16] CHOUJAA D,DULAY N.Activity recognition from mobile phone data:State of the art,prospects and open problems[R].London:Imperial College London,2009.

[17] WANG J,ZHOU C,RONG J,et al.Community-detection-based spatial range identification for assessing bilateral jobs-housing balance:The case of Beijing[J].Sustainable Cities and Society,2022,87:104179.

[18] LI W Z,ZHANG E J,LONG Y.Unveiling fine-scale urban third places for remote work using mobile phone big data[J].Sustainable Cities and Society,2024,105258.

[19] 李文竹,梁佳宁.新兴技术作用下未来城市空间的碳减排效益研究综述[J].城市与区域规划研究,2023,15(01):111-128.

[20] KIM S N,CHOO S,MOKHTARIAN P L.Home-based telecommuting and intra-household interactions in work and non-work travel:A seemingly unrelated censored regression approach[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2015,80:197-214.

[21] CHARPENTIER R R,KLETT T R.Monte Carlo simulation method[M]//US Geological Survey World Energy Assessment Team.US Geological Survey World Petroleum Assessment.Washington:USGS,2000.

[22] LI W Z,LIU N R,LONG Y.Assessing carbon reduction benefits of teleworking:A case study of Beijing[J].Science of the Total Environment,2023,164262.

[23] URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY.Rejuvenation incentives for strategic areas:Central business district (CBD) incentive scheme[EB/OL].(2019-03-27)[2025-02-06].https://www.ura.gov.sg/Corporate/Guidelines/Circulars/dc19-04.

[24] SOCIAL JUSTICE IRELAND.”Our rural future”-Rural development policy 2021-2025[EB/OL].(2021-03-29)[2025-02-06].https://www.socialjustice.ie/content/policy-issues/our-rural-future-rural-development-policy-2021-2025.

[25] 夏俊豪,龙瀛.针对远程办公趋势的设计响应现状研究[Z].工作论文.

李文竹

B.1994,夏威夷大学马诺阿分校博士

华东理工大学景观规划设计系讲师

夏俊豪

B.2001,清华大学硕士研究生

胡郁

B.1989,剑桥大学博士

香港城市大学建筑与土木工程系助理教授

龙瀛*(通信作者)

B.1980,清华大学博士

清华大学建筑学院教授

ylong@tsinghua.edu.cn

国家自然科学基金青年项目

项目编号:52408060

中央高校基本科研业务费专项资金

项目编号:JKZ02252281

上海市教育发展基金会和上海市教育委员会“晨光计划”项目

更多内容,请点击微信下方菜单即可查询。

请搜索微信号“Beijingcitylab”关注。

Email:BeijingCityLab@gmail.com

Emaillist: BCL@freelist.org

新浪微博:北京城市实验室BCL

微信号:beijingcitylab

网址: http://www.beijingcitylab.com

责任编辑:李文竹,张业成

原文始发于微信公众号(北京城市实验室BCL):论文推荐 | 多态数据支持的城市办公空间重塑、测度与设计研究

规划问道

规划问道