【摘要】拆除重建类城市更新在我国法律上的启动前提是“公共利益”,但判断其是否符合公共利益并非易事。美国城市更新有悠久的历史,在实践中,立法机关将对“公共利益”的判断改为对被征收地区是否“衰败”的界定,司法机关则逐步降低司法审查的强度。凯洛案引发了对美国城市更新中滥用“衰败”界定的谴责,此后美国各州立法和司法机关对凯洛案作出了不同回应。我国土地制度和征收制度均不同于美国,但仍可从美国经验中获得启示。具体而言,在立法上对“公共利益”的界定应细分为“物理判断因素”和“经济判断因素”,并予以细化和明确;在司法上对“公共利益”的审查应从对“受让人”的审查入手,以鉴别是否属于“幌子征收”。

引言

随着城镇化率的逐步提升,在我国部分城市中也出现了类似于西方发达国家部分城市中的“衰败”(blight)地区。英文blight一词最早是一个生物学名词,用于形容植物的枯萎,后经芝加哥社会学派的提倡,被用来形容城市的某种状态,并认为城市如同有机体,要经历“生老病死”的过程,衰败便是城市中某特定区域“生病”的一种状态。从法律上看,城市更新就是消除城市衰败的一系列法律行为。以2021年3月1日开始施行的《深圳经济特区城市更新条例》为例,城市更新有两种进行方式,一是拆除重建类,二是综合整治类。美国的城市更新对标的是我国的拆除重建类城市更新,因此本文的借鉴内容仅限于对我国这一类城市更新的启示。

在行政法上,拆除重建类城市更新以征收作为最后保障。征收的启动前提是“公共利益”,但对行政机关而言,公共利益本身是模糊的。对司法机关而言,公共利益本身也是抽象的,出于对行政机关判断余地的尊让,司法机关往往默认征收全部符合公共利益。在美国的城市更新中,对立法机关而言,对公共利益的判断实际上已替换为对被征收地区是否衰败的界定;对司法机关而言,则逐渐降低对公共利益的审查强度。发生于2005年前后的“凯洛诉新伦敦市案”(Kelo v. City of New London,以下简称“凯洛案”)是一个标志性事件,引发了对美国城市更新中滥用衰败界定的谴责。此后,美国的绝大多数州立法限缩了对衰败的界定,而对于如何司法审查,也有不少学者建言献策。

我国的土地制度和征收制度均不同于美国,但美国各州的立法以及学者们对司法审查的建议,可为我国的拆除重建类城市更新提供借鉴。本文从对凯洛案的分析入手,介绍后凯洛时代美国城市更新中对衰败界定的回应,最后将美国经验本土化,提出对我国将来的城市更新立法与司法审查的启示。

1 凯洛案引发对美国城市更新中滥用“衰败”界定的谴责

1.1 凯洛案之前的判例

1.1.1 美国联邦宪法第五修正案的规定

美国联邦宪法第五修正案最后一段规定:“除非有公正补偿,否则不得将私有财产征收为公共使用”。自从美国建国后直至整个19世纪,只有征收后的财产被用于“公共使用”(public use),如修建国有铁路、州立大学、市立博物馆等公共设施,才会被法院认定为符合宪法。但近几十年来,法院对公共使用的认定逐渐放宽,已经变成了“公共目的”(public purpose)。换言之,征收不再是“公用征收”,而变成了“公益征收”。在城市更新中,对公共目的的判断被替换为对被征收地区是否衰败的界定。凯洛案引发了对美国城市更新中滥用衰败界定的谴责。但在此之前,还有两个代表美国法院对衰败态度转变的判例,即1954年的“伯尔曼诉帕克案”(Berman v. Parker),以及1981年的“波兰镇社区诉底特律市案”(Poletown Neighborhood Council v. Detroit)。当然,还有其他的知名案例,如1984年的“夏威夷房管局诉米德基夫案”(Hawaii Housing Authority v. Midkiff),以及2004年的“维恩县诉哈斯考克案”(County of Wayne v. Hathcock),但它们不能代表美国法院对衰败的态度转变。

1.1.2 伯尔曼诉帕克案

此案基本案情如下:哥伦比亚当地议会于1945年通过了《哥伦比亚开发法》(Columbia Redevelopment Act),旨在重新开发哥伦比亚特区衰败的贫民窟。1950年,规划委员会为华盛顿市的东南角制定了一个规划,理由是该贫民窟对公众健康和安全构成了实际威胁——调查显示,此地的住宅有64%无法修复,58%厕所在室外,60%没有浴室,29%没有通电,84%没有中央供暖。为此,计划征收大片土地,然后卖给开发商进行重新开发。在该规划通过后,一家百货公司的所有者向法院提起诉讼,认为百货公司本身并不符合衰败的条件,不需要拆建。拆建不能一边声称是为了公共目的,一边把个人私有的土地征收后再卖给开发商,这属于征收一个私人的财产供另一个私人获益。

审判结果为:联邦最高法院判原告败诉。法官解释说,衰败是对贫民窟的整体评价,而非对某个特定建筑的评价,且利用商业利益是实现公共目的的途径之一,因此由私人企业来重新开发贫民窟符合公共目的。

在本案中,国会对衰败的界定偏向于物理层面。法院认为衰败是一种整体评价,不能以个别建筑不符合衰败来否定。

1.1.3 波兰镇社区诉底特律市案

此案基本案情如下:汽车工业是底特律市的经济命脉,但由于在当地做生意的成本颇高,加上海外竞争者给汽车工业带来的财务困难,使得汽车制造商纷纷涌向经济环境更友好的美国其他州。此时,底特律的失业率为18%,而该市市民就业的主要雇主——通用汽车公司更是告知市政府,公司决定在3年内关闭在当地的两家老旧工厂,在底特律市新建工厂的前提条件是市政府提供一块面积约为2km²的矩形土地,并配有高速公路和长途铁路。市政府为了创造就业和增加税收,几经挑选,最终选定了波兰镇社区作为征收的对象。几名居民上诉法院,认为波兰镇社区不符合衰败的情形,且建立工厂并非出于公共目的,而是一项私人利益行为。

审判结果为:密歇根州法院判原告败诉。法官解释说,失业率高、财政赤字等经济不良情况属于衰败,只要创造就业、增加税收不是边际性和随机性的,而是“重大和明显”的,就符合公共目的。

在本案中,市议会对衰败的界定偏向经济层面。法院采用“重大和明显”标准进行检验之后,对其表示认可。与“伯尔曼诉帕克案”相比,之前是在物理层面上界定衰败,而现在是在经济层面上界定衰败。物理层面是相对客观的,经济层面则更具主观成分。但即使该标准如此主观,也比后续的凯洛案要严格得多。

1.2 凯洛案引发的争议

1.2.1 凯洛案的基本案情

此案基本案情如下:新伦敦市被认定为“贫困市”,后来辉瑞制药公司宣布其将于该市投资3亿美元建立一家全球研究机构。于是,新伦敦市议会批准了一项发展计划,预定对一片面积约0.36km²的区域进行更新,规划容纳饭店、餐厅、购物中心、游憩和商业使用的水岸、河岸步道、高级住宅、研发办公大楼等,宣称将创造就业、增加税收,并鼓励民众使用该市的滨水区,进而酝酿出复兴该市其他区域的动能。根据这一发展计划,新伦敦市开发公司以市议会的名义对土地进行购买或征收。凯洛案的原告是9名房主,他们在开发区内共拥有15处房产,其中4处位于发展计划用作研究和办公场所的地块,11处位于用作公园的地块。他们在康涅狄格州高等法院提起诉讼,声称发展计划不属于公共目的,无法证明征收为正当。

审判结果为:康涅狄格州高等法院初审后,批准一项禁令,禁止征收用作公园地块的房产,但允许征收用作研究和办公场所地块的房产。而后,经诉讼双方提起上诉,康涅狄格州最高法院二审认为,对这两处房产均可以实行征收。最后,该案上诉到联邦最高法院,大法官以5∶4的接近比数,终审判决原告败诉。

需要说明的是,凯洛案的判决书之后,附有一份协同意见书与两份不同意见书,分别由肯尼迪(Kennedy)、奥康纳(O’Connor)、托马斯(Thomas)三位大法官出具。

1.2.2 凯洛案的判决书及协同意见书

联邦最高法院的判决书首先指出,对宪法第五修正案的“公共使用”作字面解释是不切实际的,其内涵早已变为“公共目的”。接着,引用若干判例,指出“公共目的”早已被广泛地界定,这反映出法院长期以来对立法者判断的尊重。如果该市的决策者认定该区域已经衰败到足以正当化发展一个计划,法院对该决定就应予以尊重;而且为实行该发展计划,该市已引用一项州法规来特别授权使用征收以促进经济发展。法院因此认为,该发展计划是在追求公共目的。但是法院拒绝事后评论该市需要哪些土地以实现该发展计划的决定。一旦认定发展计划符合公共目的,则征收土地的数量和性质,以及是否需要某一特定土地以实现该发展计划,都属于立法机关权限范围。

赞同判决书的肯尼迪大法官在协同意见书中提出了进一步的思考。根据判决先例,他认为法院对于征收的审查标准是:征收应“合理地相关于一个可理解的公共目的”,即符合宪法对“公共使用”条款之要求。但他也澄清,使用合理审查标准不应改变如下事实:为了给予特定私人利益而借用“附带的”或“作为借口的”公共目的之征收,是宪法所禁止的。对于以经济发展为目的之征收被推定为无效的主张,他表示明确反对,认为这并无必要,且会过度限制政府。

1.2.3 凯洛案的不同意见书

由奥康纳大法官执笔的不同意见书,反对判决书对“公共使用”一词的宽泛解释。奥康纳大法官认为经济发展不能作为征收的正当理由。她检视了征收获得法院支持的判决先例:在之前的案件中,都是财产在被征收前因异常使用而给社会造成损害,但本案中完全没有类似的损害。宽泛解释“公共使用”,会使大企业和开发商受益,使缺少社会资源的人受害。她作出如下警告:“征收的幽灵将笼罩所有的财产。没有什么可以阻止州政府用丽思卡尔顿酒店取代任何一家汽车旅馆,用购物中心取代任何一家住宅,或用工厂取代任何一家农场。”

托马斯大法官的“不同意见书”提出了类似的批评,认为如果经济发展能作为征收的理由,那所有征收都是正当的,此举相当于删除了宪法中的公共使用条款。他更指出,判决书所做的解释——只要目的合法(legitimate),手段非不合理的(not irrational),即可满足公共使用条款——这根本与常识相悖。他在最后也以一些少数族群或经济弱势群体被发展计划摧毁的例子说明,如果将公共使用概念扩张到任何因经济发展皆可允许,损失将会是不成比例地落在弱势群体的身上。

1.3 小结

不难发现,美国城市更新逐渐滥用了衰败。在1954年的“伯尔曼诉帕克案”中,法院认为衰败是物理层面的。物理层面可以量化,客观性强。在1981年的“波兰镇社区诉底特律市案”中,法院认为衰败是经济层面的。经济层面也可以量化,但客观性不如物理层面。在2005年的凯洛案中,法院认为只要议会主观上是为了公共目的,就可以认定某地区为衰败,即使其客观上为开发商带来商业利益。以主观想法作为判断标准,就会完全失去客观性。

2 后凯洛案时代美国城市更新中对“衰败”界定的回应

2.1 美国各州对凯洛案的立法回应

2.1.1 美国各州立法机关对凯洛案的五种态度

凯洛案确立了一个判断标准:只要政府主观上是为了公共目的,就可以认定某地区为衰败,即使客观上为开发商带来商业利益,征收依然正当。在联邦最高法院作出判决后,媒体对该案进行了大肆报道。与密集的媒体报导相伴随的,是大众的关注和对该判决的反对声浪。凯洛案几乎可用臭名远扬来形容。根据一项全国性的民意调查,不赞同该案判决者竟高达81%。部分州层级的民意调查甚至显示高达88%~92%的不赞同率。同时,全国性和地区性的民意调查也显示,高达69%~89%的民众支持立法限制征收权力。

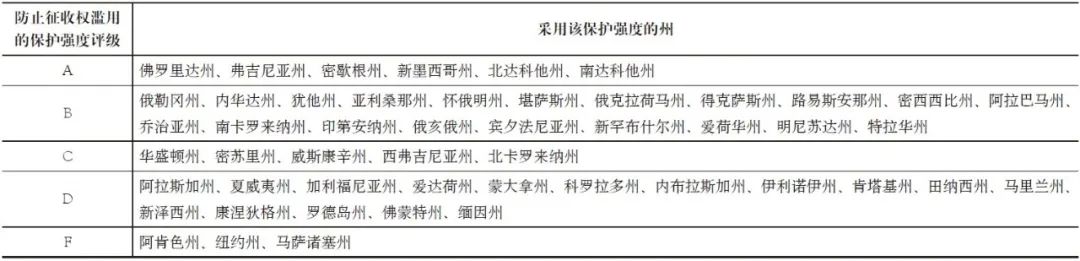

作为凯洛案的原告代理律师团队,“正义研究所”(Institute for Justice)对各州防止滥用征收权的保护强度作了一个评级,分为A、B、C、D、F五个等级:评级为A的州,不允许以衰败为名进行征收,并对公共目的进行严格限制;评级为B的州,对衰败或公共使用进行限缩解释;评级为C的州,对衰败进行模糊且宽泛的解释;评级为D的州,仅笼统地规定不允许以衰败为名进行征收,但开发商会巧立名目,规避法律;评级为F的州,未对凯洛案作任何回应,也未进行改革(表1)。

表1 美国各州防止征收权滥用的保护强度评级

2.1.2 美国部分州立法机关对“衰败”的限缩解释

美国部分州在立法上对衰败进行限缩解释——均从物理层面和经济层面两方面进行界定。例如:特拉华州将规划缺陷标准因素、建筑风险因素、火宅风险因素列入,属于物理层面界定。再如:南卡罗来纳州将土地产权过度分散化列入,属于经济层面界定。有些州既规定物理层面,也规定经济层面,比如纽约州的《城市再开发法》、加利福尼亚州的《再开发法》、威斯康星州的《衰败清除与贫民窟清理法》等等。需要说明的是,有些州只要求衰败满足任一要件,有些州则要求满足两个甚至三个要件。有学者梳理了美国这些州对衰败的界定,如表2所示。

表2 美国部分州对“衰败”的限缩解释

2.2 美国各州对凯洛案的司法回应

2.2.1 美国各州司法机关对凯洛案的三种态度

美国是判例法国家,凯洛案是联邦最高法院作出的判例,在新的判例出现之前,原则上对各州法院具有拘束力【在大陆法系,如我国,上级法院的判决对下级法院的判决仅有指导作用,换言之,下级法院可以无视上级法院的判决。但在英美法系,上级法院的判决对下级法院具有拘束力,即下级法院必须按照上级法院的判例来作出判决】。但在现实中,各州法院对凯洛案的态度不一。根据正义研究所的统计,自凯洛案之后,美国有11个州的最高法院表明了态度,要么直接否决凯洛案的效力,要么对衰败或公共目的作出限缩解释。

需要说明的是,上述总结有所遗漏。实际上,还存在一种情况——纽约州法院独树一帜地支持凯洛案的立场,认可对衰败极端宽泛的界定,例如2009年的“戈尔茨坦诉纽约州商业开发公司案”(Matter of Goldstein v. New York State Urban Dev Corp),以及2010年的“考尔诉纽约州商业开发公司案”(Matter of Kuar v. New York Urban Dev Corp)。因此,美国的州法院对凯洛案其实有三种态度:一是明确支持,二是明确反对,三是对衰败或公共目的进行限缩解释(表3)。

表3 美国各州对凯洛案的态度

2.2.2 美国部分州司法机关对“公共使用”的坚持审查

凯洛案的多数意见以及上述纽约州法院的意见,本质上就是认为征收的公共使用应由立法机关来判断,司法机关应予以决定尊重。

但美国部分州法院坚持认为,征收的公共使用是一个司法问题。例如:在“罗德岛经济开发公司诉停车场公司案”(Rhode Island Development Corp v. Parking Company)中,州法院断言,当所有者对公共使用提出质疑时,“司法审查是适当的”。在“加伦辛房地产开发公司诉保罗斯伯勒镇案”(Gallenthin Realty Development, Inc. v. Borough of Paulsboro)中,新泽西州最高法院同样指出,对衰败的定义,司法机关是最终仲裁者。在“诺伍德市诉霍尼诉讼案”(City of Norwood v. Horney)中,俄亥俄州最高法院承认,应该尊重关于公共使用的立法决定,但指出:“公共使用条款的一个基本目的是防止立法机关允许州政府将私人财产从一个人手中拿走,并简单给予另一个人。这样的法律是对立法权的公然滥用,对它的尊重将是对司法审查的全盘放弃。”

3 美国城市更新经验的本土化——对我国立法与司法的启示

3.1 美国经验在我国“水土不服”之可能性

3.1.1 美国的土地制度不同于我国

对于拆除重建类城市更新而言,需要征收土地,而中美两国的土地制度不同。具体而言,美国采用“土地公私兼有制”,土地一部分为政府所有,一部分为私人所有。而我国采用“土地公有制”,无论是农村的集体土地还是城市的国有土地,均为公有。

在美国,征收的启动前提是公共目的,在我国,征收的启动前提是公共利益。两者本应是同一类概念,但由于土地制度不同,导致我国征收中对公共利益的理解必然被泛化。因为在美国,土地可以自由交易,开发商可以向私人购买土地用于开发,只有在特殊情况下,私人不愿出售,议会基于公共目的对私人土地予以征收;而在我国,1982年《宪法》确立了城乡二元土地结构和国家垄断土地一级供应市场之特殊现状,从而导致了一个征地悖论——随着经济的发展,对土地的需求必然增加,但对非公益性用地只能以公共利益之名进行征收。2019年修改后的《土地管理法》第63条虽开始允许集体经营性建设用地进入市场流转,但总体上依然无法改变征地悖论。换言之,在美国,开发商想获得土地,自由交易是常态,征收是例外;但在我国,开发商想获得土地,征收是唯一途径。显而易见,在我国作为征收启动前提的公共利益的内涵,必然要比作为美国征收启动前提的公共使用的内涵更为宽泛。

3.1.2 美国的征收制度不同于我国

拆除重建类城市更新需要征收土地,而中美两国的征收制度也不同。具体而言,在美国,启动征收的决定权在立法机关——议会。在实践中,可能出现由政府机构或政府授权的机构进行征收的情形,但这种情形必须有议会的明确授权。因此,对征收的司法审查是一种合宪性审查,即对议会立法的合宪性进行判断。在我国,启动征收的决定权归于地方政府。因此,对征收的司法审查是对行政行为的合法性审查。此外,在美国,城市更新只是征收的一个特例。而在我国,征收可分为土地征收和房屋征收。这两种类型的征收发生在不同的土地性质上,具体而言,土地征收是将集体土地变为国有土地;房屋征收则是提前将国有土地使用权收回。换言之,在我国,城市更新与征收之间是一种交叉关系。如前所述,以《深圳经济特区城市更新条例》为例,其区分了拆除重建类与综合整治类两种不同进行方式。前者需要用到征收手段,与房屋征收存在交叉。尽管如此,美国城市更新依然能够对标我国拆除重建类城市更新,进而提供借鉴。

3.2 美国经验对我国立法的启示

3.2.1 我国的立法现状

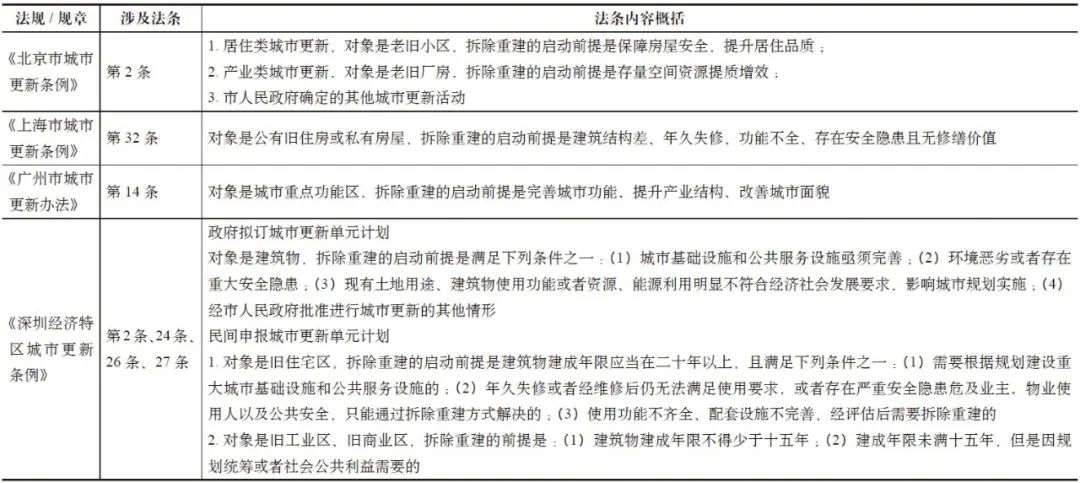

我国尚无城市更新的全国性立法,下文以北上广深的地方性立法为例,梳理其中对拆除重建类城市更新启动前提的规定(表4)。

表4 北上广深四城市地方性立法对拆除重建类城市更新启动前提的规定

对于表4内容,可基于“物理判断因素”和“经济判断因素”对其进行抽象。具体而言,北京的拆除重建类城市更新中,如果对象是老旧小区,启动前提是采物理判断因素,如果对象是老旧厂房,启动前提是采经济判断因素;此外,还有“其他”作为兜底条款,赋予政府自由裁量权。上海的拆除重建类城市更新中,并未规定老旧厂房,仅规定对象是公有旧住房或私有房屋,启动前提是采物理判断因素。广州的拆除重建类城市更新中,将对象规定为城市重点功能区,可视为涵盖房屋和厂房,启动前提是采经济判断因素。在北上广,城市更新的启动只能由政府决定。而深圳比较特殊,规定了两种模式:一是由政府拟订城市更新单元计划,即由政府来决定城市更新的启动;二是由民间申报城市更新单元计划,此时政府负责审批,如果审批通过,则相当于由民间来决定城市更新的启动。在第一种模式中,对象规定为建筑物,可视为涵盖房屋和厂房,启动前提是采经济判断因素或物理判断因素,并以“其他”作为兜底条款,赋予政府自由裁量权。在第二种模式中,比较特殊的是限定了启动城市更新的建筑物建成年限(有不得少于20年或15年的规定),这属于对时间因素的考虑。如果对象是旧住宅区,启动前提是采物理判断因素,如果是旧工业区、旧商业区,启动前提是采更加抽象模糊的“因规划统筹或者社会公共利益需要”的表述。

3.2.2 我国的立法重构

如前所述,在凯洛案之后,美国的部分州立法机关对衰败进行了限缩解释,同样区分为物理判断因素和经济判断因素,并附有具体判断因素。对比我国地方性立法,即使规定了物理判断因素或经济判断标准,也失于抽象。以《北京市城市更新条例》第2条为例,在物理判断因素上,何谓“保障房屋安全,提升居住品质”?在经济判断因素上,何谓“存量空间资源提质增效”?公共利益是不确定的法律概念,具有复杂性、模糊性、歧义性,如果不通过相对具体的表述方式进行限缩解释,便是赋予政府近乎无限的自由裁量权。

除了标准问题,还有一个问题需要讨论,即是否像深圳一样赋予民间申报城市更新单元计划的权利。回答这个问题,需要与“国家任务的演变”结合起来。具体而言,西方国家经历了18世纪的国家无为而治论;一战后的国家积极作为论;随着二战的结束,新自由主义思潮抬头,有德国学者提出了“辅助性理论”,主张将国家独揽促进公共利益的任务开放至民间。随着西法东渐,我国也从国家积极作为论逐渐走向辅助性理论。既然促进公共利益的任务可开放给民间,判断公共利益的任务亦可。根据学者的总结,公私合作存在两个底线:一是国家保留,二是国家担保。允许物业权利人申报城市更新单元计划,并非“绝对国家任务”,而属于行政法领域的“相对国家任务”。因此,其符合国家保留。在物业权利人申报城市更新单元计划之后,政府还要进行实质审查,并非直接同意。因此,其并不违背国家担保。

如果将来的城市更新条例采用深圳模式,对于老旧小区,当民间申报城市更新单元计划时,启动前提应采物理判断因素,并对其进行细化,诸如健康风险因素、火灾风险因素、建筑风险因素、地质或地理缺陷因素、规划缺陷因素等。此外,从深圳现有的城市更新法规来看,规定时间因素,是否有必要呢?其实,时间因素的设置是不太合理的。一方面,时间因素忽略了建筑物可能遭遇自然灾害的情形——如果建筑物遭遇自然灾害,已经无法使用,再以建成20年作为限制启动城市更新的条件就不科学;另一方面,上述的建筑风险因素完全可涵盖时间因素且更加灵活。在建筑风险因素中,设计使用年限和实际使用年限本就属于应考虑的内容。对于老旧小区,当政府拟订城市更新单元计划时,启动前提应采物理判断因素或经济判断因素,并对后者进行细化,诸如经济未充分利用因素、税收因素、不动产所有权因素等,且不得使用“其他”来兜底。另外,无论是民间申报还是政府拟订城市更新单元计划,都必须有城市规划师的参与,以辅助判断其是否符合物理判断因素或经济判断因素。

3.3 美国经验对我国司法审查的启示

3.3.1 我国的司法审查现状

如上所述,由于我国的土地制度和征收制度均不同于美国,所以在司法审查上,无论该征收是否符合公共利益,法院都会认为其符合公共利益。此结论有实证数据的支持。有学者在案例检索后发现,在原告单独提出征收“不符合公共利益”的263个案件中,法院仅支持了其中1个案件。这起单独起诉而胜诉的案件,是被告未提供任何证据(未批先征),即“宣懿成等18人诉浙江省衢州市国土资源局收回国有土地使用权案”(参见:衢州市柯城区人民法院.[2003]柯行初字第8号,行政判决书)。严格说来,这其实更像是违反正当程序。换言之,原告如果不以“程序不正当”或“补偿不合理”为诉求,而以“不符合公共利益”单独起诉,将难以胜诉。

法官的说理中也同样常用程序标准来替换对公共利益的实体审查。有学者根据案例检索的情况,总结出法院认定符合公共利益的四条路径:一是促进社会经济发展等于符合公共利益;二是符合规划等于符合公共利益;三是符合法定程序等于符合公共利益;四是商业开发方式不否定项目的公共利益。还有学者根据案例检索情况,总结出法院以“(土地)规划+(期待)目的”作为判断符合公共利益的依据,而后者常表现为“征收项目名称”。上述两份研究成果基本上勾勒出我国在司法实践中对土地征收是否符合公共利益的三种并不互斥的判断标准,即“土地规划+项目名称+有利于”。换言之,法院有三个经常搭配使用的说理模板:一是因为其符合土地规划(例如四规划一计划),所以其符合公共利益;二是因为其符合项目名称(例如某高速的建设),所以其符合公共利益;三是因为其有利于某件事情(例如有利于提高当地人民的生活水平),所以其符合公共利益。此外,由于“成片开发建设”需要经过征询程序,因此通过征询程序也成为证明土地征收符合公共利益的判断标准。

但问题是,无论土地规划还是项目名称,都不一定符合公共利益,“有利于”更像是一个辅助标准,征询程序也只代表符合大多数人的利益,并不代表符合公共利益。换言之,我国对于土地征收中公共利益的司法审查,采形式审查,而非实质审查。

3.3.2 我国的司法审查重构

在凯洛案之后,不断有美国学者提出辨别征收中的幌子征收(pretextual takings)的办法。具有代表性的观点有二:一是建议法院用四个标准来确定征收是否以公共利益作为幌子——(1)征收所创造的公共利益的重要性;(2)规划过程的广泛性;(3)是否事先知道征收的受让人的身份;(4)征收当局的主观意图。二是建议法院用五个标准来确定征收是否存在不允许的偏袒——(1)受让人的因素(是否提前知道特定受让人);(2)受让人选择过程(是否存在公平竞争);(3)过去的行为(是否曾对特定受让人有承诺);(4)存在综合发展计划(提出支持私人实体来参与的理由);(5)平衡性测试(预期的公共利益大于预期的私人利益)。不难发现,这两种观点均将目光投射于“受让人”,对我国一般的征收,确实有“水土不服”的成分。

在我国,招投标是发生在土地成为熟地之后。此时的被征收人,要么已签署征收补偿协议,要么被作出征收补偿决定。换言之,纵使被征收人想起诉,也不再具有行政法上的利害关系。但城市更新是个例外——城市更新的招投标是在土地还是生地之时进行,因此,如果发现政府官员与开发商在城市更新的招投标环节有“私相授受”,法院应以此为由否定城市更新启动的“公共利益”。UPI

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 美国城市更新中对“衰败”的法律界定及其启示【2025.2期优先看】

规划问道

规划问道